北宋睢阳王氏始迁祖名讳考

王甫松

北宋睢阳王氏,即以礼部侍郎、“睢阳五老”之一王涣,翰林学士、学者王洙,参知政事、目录学家王尧臣,藏书家王钦臣等为代表,长期活跃在北宋政治、文化等多领域的世家大族,因居住在砀山、虞城、宋城等地(古称睢阳),而自称睢阳王氏。但在这样一个文化世家的家族记载中,对于其始迁祖只有官职没有名讳,本文即对睢阳王氏始迁祖名讳进行考证,并对其缺名原因进行试探。

北宋睢阳王氏概述

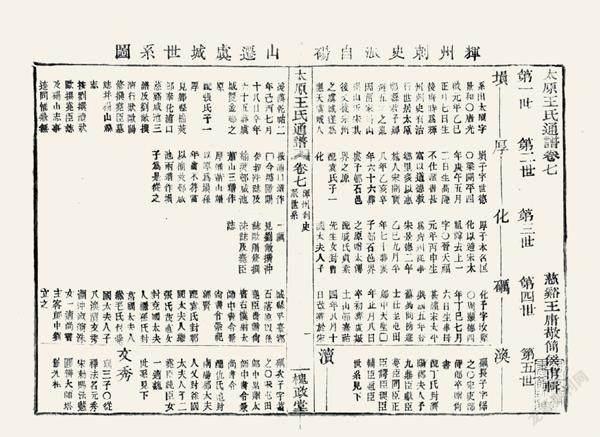

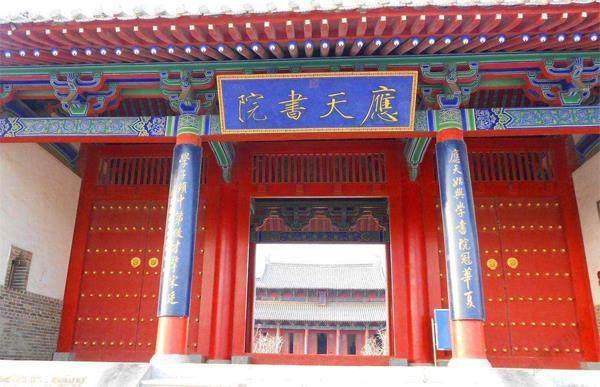

睢阳王氏自第五世王砺起不断有家族成员高中进士,仅正史中有明确记载的便有十三人,国家图书馆藏清光绪二十年(1894年)王庸敬编纂的《王氏通谱》中记载的进士人数则更多。睢阳王氏家族在北宋历史上留下了浓墨重彩的一笔:从科举而言,睢阳王氏中王尧臣高中天圣五年(1027年)状元,王陟臣高中嘉六年(1061年)探花;在北宋政治舞台上,参知政事王尧臣在庆历新政等诸多重大事件中扮演着重要角色,王钦臣名列《元党人碑》,其余任学士、侍郎、知州等官者多达数十人;在文化方面,王洙为北宋著名学者,王尧臣主持《崇文总目》的编纂,王钦臣以藏书闻名。更值得一提的是,学者刘敞、刘皆为睢阳王氏甥男,睢阳王氏几代家族成员与北宋政治、文化界名士保持着良好关系,诸如“三苏”、范仲淹、欧阳修、晏殊、文彦博等一众名士都与睢阳王氏保持着密切关系,眉山苏氏家族成员更是多人与睢阳王氏家族成员结为姻亲。睢阳王氏对睢阳(今河南商丘)地方有巨大的影响:睢阳在北宋时期一度为南京,“四大书院”之首的应天书院便在睢阳,睢阳王氏家族的多数成员均经过应天书院的学习而进入官场和文坛,王渎、王洙兄弟先后在应天书院中任职,这使得睢阳王氏成了北宋时期睢阳地区的名门望族,北宋睢阳地区的文化教育的兴盛与睢阳王氏也密不可分。因此,对北宋睢阳王氏的研究对于北宋政治、文化等多方面研究具有重要意义,更对当前商丘市虞城县古王集乡“状元小镇”文化、旅游产业建设发展具有重要意义。

缺名的始迁祖

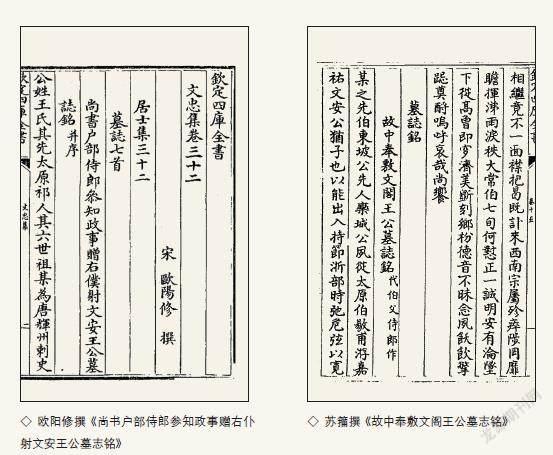

关于睢阳王氏的始迁祖,如今能找到的文字记载仅两处。其一是欧阳修为王尧臣所写的《尚书户部侍郎参知政事赠右仆射文安王公墓志铭》(下称“王尧臣墓志”)记载:“其六世祖某,为唐辉州刺史,遭世乱,因留家砀山。砀山近宋,其后又徙宋州之虞城,今为应天虞城人也。”其二为苏辙之孙苏籀为王浚明所写的《故中奉敷文阁王公墓志铭》(下称“王浚明墓志”)记载:“王姓本姬姓,在太原祁县者,其八世祖项为后唐辉州刺史,子孙避乱徙居单州砀山,砀山去应天不远,至国朝移家于应天虞城。”王浚明是王尧臣弟王纯臣之孙,即王浚明八世祖与王尧臣六世祖为同一人。

王浚明墓志中记载为“曾祖讳渎”“祖讳纯臣”,若其八世祖名“项”,则记载应为“八世祖讳项”,故此处“项”字应通“向”字,即意为曾经,表其始迁祖所任官职。

再看两处对睢阳王氏始迁祖生活时间的记载分别为“唐”和“后唐”,欧阳修著《新五代史》时对五代时的朝代使用的是“梁”“唐”,可见在王尧臣生活的时代里还并没有“后唐”这一概念,且王尧臣墓志中所提到的“世亂”应指唐亡后五代时期的动乱,后梁太祖朱温为砀山人,砀山即睢阳的一部分,睢阳又近梁都开封,为各个政权争夺的焦点与中心,故五代时期的睢阳状况更符合王尧臣墓志中所描述的“世乱”,因此睢阳王氏始迁祖在辉州任刺史的时间应为后唐时期。综上,睢阳王氏的始迁祖的身份可以确定为在后唐时期担任过辉州刺史的王姓官员。由两处墓志的记载来看,北宋睢阳王氏始迁祖的官职记载是清晰的,且后唐仅存在了短短的十四年,满足条件的辉州刺史人数应不多,因此,睢阳王氏始迁祖的名讳也理应是可以按图索骥求得的。

睢阳王氏始迁祖名讳探寻

辉州,其建立时间在《新唐书·地理二》中记载有“砀山,上。光化二年,朱全忠以砀山、虞城、单父、曹州之成武,表置辉州”,其更名在《旧五代史·唐书·庄宗纪第六》中记载为“(同光二年六月)诏改辉州为单州”。即辉州在后唐存在的时间为同光元年(923年)四月后唐建立至同光二年六月,仅一年又两个月,此期间刺史人数应极少。翻阅相关文献,后唐时期担任过辉州刺史的仅一人,即《旧五代史·唐书·庄宗纪第四》中记载:“(同光元年冬十月)以金紫光禄大夫、检校司空、守辉州刺史杜晏球为检校司徒,依前辉州刺史,仍赐姓,名绍虔。”杜晏球,又名李绍虔,在同光元年十月前任辉州刺史,并在同光元年十月之后继续担任。其余再无关于后唐时期的辉州刺史的记载。

杜晏球,其姓名在史料中的记载不仅有后唐所赐的李绍虔,在更多的史料记载中又为王晏球,这是他人生中第一个名字,也是他人生中最后一个使用过的名字。无论是在《旧五代史》还是《新五代史》中,均有《王晏球传》,传主名王晏球,非杜晏球,亦非李绍虔,他最终在史书中留下的姓氏是“王”。关于王晏球的名字,在其传记中有这样的描述:“少遇乱,为蔡贼所掠,汴人杜氏畜之为子,因冒姓杜氏。”“明宗至汴,晏球率骑从至京师,以平定功授睢阳节度使,上章求还本姓名。”则可知王晏球少年之时因遇乱而被杜氏收养,改为杜姓,后因功赐姓为李,功成名就之后还本姓为王,故最终在史书中记载的名字为王晏球。《旧五代史·王晏球传》末尾提到“子彻,位至怀州刺史”,《册府元龟·牧守部·枉滥》亦记载有“王彻为怀州刺史,天福中,坐断狱不平,罚征马十匹”,此王彻在后汉时期任怀州刺史,应即为王晏球之子,这也说明了王晏球后人亦为王姓。

《王晏球传》记载:“贞明二年四月十九日夜……以功授单州刺史”,即王晏球于贞明二年(916年)任单州刺史。单州,依《旧五代史·唐书·庄宗纪第六》记载“(同光二年六月)诏改辉州为单州”,贞明二年有辉州而无单州,《旧五代史》中单州刺史的记载应为辉州之误记。《旧五代史·唐书·庄宗纪第六》又载:“(同光元年十月)以金紫光禄大夫、检校司空、守辉州刺史杜晏球为检校司徒,依前辉州刺史,仍赐姓,名绍虔。”综上可见,王晏球任辉州刺史自后梁贞明二年始,并于后唐继续任职。又依《旧五代史》《新五代史》相关记载,王晏球在任辉州刺史后,又任宋州节度使、归德军节度使,仍在睢阳一带任职。而后则直接带兵北上,征讨契丹,参与平定王都之乱的定州之战,直至定州之战后,任天平军节度使(辖曹州、郓州、濮州,与睢阳地区相邻),不久后又于长兴元年(930年)移镇青州,任平卢节度使,于长兴三年(932年)卒于青州。由此看,王晏球在睢阳地区任职时间始于贞明二年,终于长兴三年,长达16年,且王晏球在睢阳地区执政后期,北上征讨契丹、王都,所处地区极为凶险,而睢阳地区地处中原相对安全。综合王晏球一生履历,年少时为唐、梁之交的乱世,中年正值五代乱世,晚年又北上平乱,其一生中仅有在睢阳地区任职时所处之地局势较为安定,因此,王晏球将家室安置在睢阳地区是有极大可能的,这也印证了王尧臣墓志中“遭世乱,因留家砀山”的记载。

从时间的角度来看,《旧唐书》与《新唐书》分别载王晏球卒于长兴三年,逝世时享年六十二岁与六十岁,以此推算,王晏球出生于咸通十年(869年)或咸通十二年(871年),关于其年龄记载的差别,盖虚岁与实岁的不同计算方法导致。从现有史料来看,睢阳王氏始迁祖之六世孙王尧臣生于咸平五年(1003年),130余年繁衍六代人从时间上来说也是符合的。

结合清光绪年间王庸敬所编写的《王氏通谱》卷七《辉州刺史派世系》中的记载,睢阳王氏第二世王埙生于光启元年(885年),根据推算,此年王晏球年龄约为15—17岁。《唐会要·嫁娶》中载,唐开元二十二年(734年)对男女婚嫁年龄做出新的规定,即男满十五、女满十三即可结婚,唐末时期战争频繁,对人口的需要催生了大量的早婚早生的情况。若《王氏通谱》中记载的王埙年龄无误,则王晏球与王埙从年龄上来说可以构成父子关系。另外,《王氏通谱》载睢阳王氏第三世,即王埙之子王厚“高隐不仕,藏书甚富,以道德教乡里,多以惠施人”,王厚所生活的时间亦是在五代乱世后期,且作为刚从外地迁来的第三代又不仕者,却能拥有较丰富的藏书,并且拥有一定的知识与修养,这从侧面表明了睢阳王氏家族的始迁祖的身份一定极为显贵。王晏球作为一方节度使,又兼中书令等职,死后更是追赠太尉,完全拥有足够的能力为自己的子孙后代创造这样的条件。

结 语

结合多种史料信息推断,睢阳王氏始迁祖应为王晏球。而在王尧臣、王浚明墓志以及《王氏通谱》中只见官职不见名讳的現象,盖有两种可能的原因:其一,王晏球生活的时间为唐末五代乱世,大量史书、家谱等文献资料毁于战火,难以保存流传,且晚唐至五代时期“辉州”这一地名的文献记载不全,故睢阳王氏对始迁祖的印象只有口口相传的“辉州刺史”这一官职。其二,王晏球幼时为杜氏所收养而改姓为杜,后又赐姓为李,多次更改姓名,不符伦理而名不见谱。在笔者看来,后一种原因的可能性更大。睢阳王氏若要想探求始迁祖的名讳并不是一件难以完成的事,睢阳王氏家族人才辈出,且王洙等人本身也是著名史学家,参与《史记》等多部重要史书的修订工作,家族中多名成员更与《新五代史》编纂者欧阳修等诸多当朝史学名家私交较好,欧阳修本人在撰写王尧臣墓志的过程中亲笔写下“其六世祖某,为唐辉州刺史”的记载。但最终还是在相关记载中对始迁祖只留官职不留姓名。在笔者看来,王晏球的三更其姓的经历虽更多是时代所造,但对于其子孙而言,这一段经历是家族的难言之痛,只有官职而无名讳也许正是睢阳王氏对其始迁祖记载的一种曲笔。

这样的推断亦能从一些文献中得到印证,如清光绪二年(1876年)张铣撰《张氏通谱序》中便指出“迄五代流品杂出,伦类遂乖,王晏球冒杜氏之宗,郭崇韬拜子仪之墓”,此处张氏欲述唐以后五代不重谱牒之学而造成的不伦乱象,便举用王晏球之例。在唐五代时期,义子、赐姓盛行,王晏球三易其姓,虽然最终还其本姓名,但千年之后,仍被与其毫不相干的张氏修谱时作为一不伦之例,更何况在极重“三纲五常”的宋代,睢阳王氏面对的是自己的始迁祖。在北宋也有类似的案例能部分印证这一点:王洙挚友之一的范仲淹,在其早年因母亲改嫁后随继父姓朱名说,功成名就后才更名为后世所熟知的范仲淹。在范仲淹后人为其整理的文集中,范仲淹早年文章落款是“天平范某”以及早年与吕夷简通信的缺失,亦是其后人对父亲改姓这一难言之痛的回避。

作者单位:安徽师范大学

——评《唐代诗人墓志汇编(出土文献卷)》