浅层地震技术在济南地下空间探测中的应用

肖关华,张伟,陈恒春,卓武,王艳君,任丽莹

(中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司 辽河物探处,辽宁 盘锦 124010)

0 引言

近年来,城市地下空间开发利用及安全运营已经成为了一、二线城市发展的关注焦点,受到越来越多的重视,地下轨道交通、综合管廊建设、海绵城市规划等均与地下空间规划、利用密不可分[1]。济南市作为国家新旧动能转换先行区,将实施北跨东延、携河发展,建设现代绿色智慧城市,为保障对地下空间安全、合理的开发利用,需要用先进的地质方法研究透彻地层结构和断裂分布[2],为智慧城市建设提供真实可靠的技术指导。

目前常用的地下空间探测手段主要有浅层地震勘探、微动探测、探地雷达、高密度电法、等值反磁通瞬变电磁法、多参数钻探、水工环地质调查等。地震勘探作为油气勘探工程中最重要的方法,具有成像精度高、分辨率高、探测深度大等优点,但要把该方法应用到环境复杂、各种干扰较强的城市内来探测第四系松散沉积层内部落差较小的地震活断层,还需要解决一系列的技术问题,主要包括城市环境条件下地震波的激发和接收、观测系统的设计以及资料处理问题等[3]。依托济南城市地下空间开发利用综合地质调查项目,通过浅层高密度二维地震观测方案设计、激发和接收参数优选以及浅层高信噪比处理技术的应用,探讨浅层地震在城市强干扰背景条件下获取高分辨率反射成像的技术方法,印证项目探测方案的有效性和处理技术的适用性。

1 高密度地震采集方案

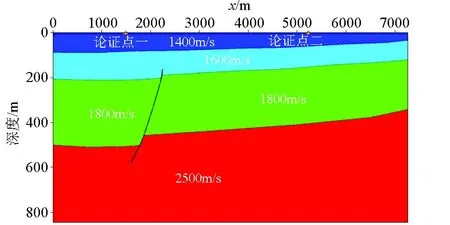

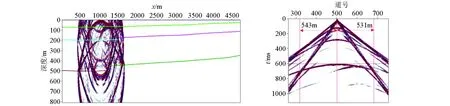

图1 浅层地质模型Fig.1 Shallow geological model map

工作区位于济南北部,紧邻黄河,属于济北地热田范围,地热资源丰富。从地热田内各地热钻孔揭露的地层分析,该地热田热储主要为奥陶系灰岩裂隙岩溶含水层,盖层为第四系、新近系、二叠系和石炭系[4]。以JR-2地热井为参考,结合济南北部地区第四系厚度总体由南向北、由西向东逐渐增厚的分布特点,认为部署测线Q+N地层深度小于500 m。根据搜集的济北地热地质图略图、地质剖面图、地层柱状图、部署测线位置图结合地震成果剖面建立可以体现出该地区浅层近地表构造的典型地球物理模型(图1),选取代表性位置作为论证点,针对目的层深度和地质任务展开科学的参数论证工作。合理的观测系统参数是搞好浅层高分辨率地震数据采集的关键[3]。

1.1 道距分析

道距是浅层地震勘探中的一个重要参数,它的大小不但影响人们感兴趣的浅层地震资料的横向分辨率,同时也跟地震施工效率和成本投入有关,太大或太小都不可取,应针对项目实际情况进行科学选择。一般来说,道距的选择主要遵循以下几方面的原则:有利于有效波的对比;考虑对反射界面进行充分采样,在倾角较大或有断裂时,应小一些;满足横向分辨率的要求;满足最高无混叠频率的要求[5]。根据经验法则,为了满足横向分辨率的要求,每个优势频率的波长至少取2个采样点;根据空间采样定理,空间采样间隔必须小于视波长的一半,在进行参数论证时,理论上道距应满足:

ΔX≤Vrms/(4×fmax×sinθ) ,

(1)

ΔX≤Vint/(2fdom) ,

(2)

式中:ΔX为道距;Vrms为均方根速度;fmax为反射波最高频率;θ地层倾角;Vint为目的层的上一层层速度;fdom为目的层反射波主频。根据公式,浅层地层反射波波速相对低而主频高,对采样密度要求更为严格,为了保障采集效果,选择小道距更有利提高资料横向分辨率和落实构造的细节特征。根据该地区论证点的地球物理参数经过理论公式计算,ΔX应不大于6 m。

为了满足最高无混叠频率要求,保证有效信号的充分采样,实现对面波、浅层折射等规则干扰的采样不污染有效信号,我们通过正演模拟进行效果分析。分别采用10 m和5 m道距正演模拟生成不同单炮记录,并对其进行F-K频谱分析(图2),结果表明采用5 m道距进行采集时,单炮记录中地震信号采样充分,没有出现空间假频,10 m道距采集时90 Hz以外出现了假频,因此道距选取在 5 m 左右较为合适。

图2 不同道距正演模拟单炮F-K谱分析Fig.2 F-K spectrum analysis of single gun in forward modeling with different trace distances

综合以上分析,本次城市地下空间探测,浅层地震勘探道距选择应不大于5 m。

1.2 最大炮检距分析

最大炮检距作为浅层地震观测系统重要的采集参数之一,它的选取需要保证深层信号的有效接收,深层能量的有效收敛,能满足叠前偏移处理要求。参数论证时重点考虑以下几方面的因素:

1)考虑目的层埋深:最大炮检距应近似等于目的层的埋深,Xmax≈H(Xmax为最大炮检距,H为主要目的层埋深);

2)满足速度分析精度误差小于6%,动校拉伸产生的畸变小于12.5%的需求;

3)考虑波动方程正演波场快照分析和波动方程照明分析。

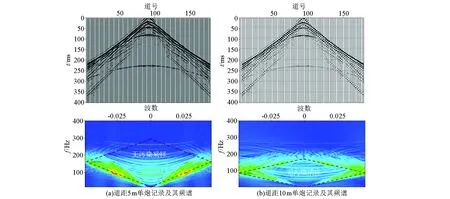

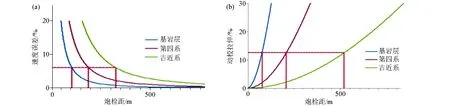

通过选取典型的论证点进行理论计算,该地区满足速度分析精度误差小于6%和动校拉伸畸变小于12.5%(图3)所需最大炮检距范围:326~516 m。

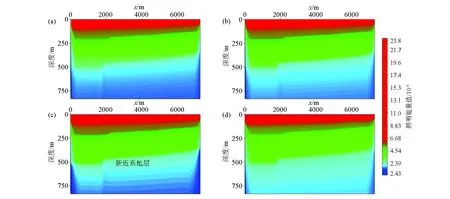

基于地球物理模型,选取构造深部位进行正演模拟,从波场快照和正演模拟单炮(图4)可以看出,为保证新近系地层获取有效、连续反射记录,需要最大炮检距范围为:531~543 m。采用道距5 m、炮点距5 m、中间放炮的方式,分别对最大炮检距360、450、540、630 m进行二维波动方程照明分析(图5)。从照明结果可以看出:随着炮检距的增大,新近系地层照明强度变大,当最大炮检距达到540 m时,能够保证目的层的能量聚焦和照明强度,继续增大炮检距意义不大。因此从波动方程照明分析角度最大炮检距在540 m左右就可以满足地质任务要求。

综合以上论证分析结果,结合该地区目的层最大埋深考虑,最大炮检距最终选择538.5 m。

图3 速度分析精度(a)和动校拉伸畸变分析(b)Fig.3 Analysis chart of velocity analysis precision(a) and dynamic correction stretching distortion(b)

图4 波动方程正演波场快照分析Fig.4 Wave field snapshot analysis of wave equation forward modeling

a—炮检距360 m;b—炮检距450 m;c—炮检距540 m;d—炮检距630 ma—offset 360 m;b—offset 450 m;c—offset 540 m;d—offset 630 m图5 不同炮检距波动方程照明对比Fig.5 Illumination comparison of wave equation with different offset

1.3 覆盖次数

基于多次覆盖的水平叠加技术是压制干扰噪声的最好方法[6],高覆盖次数能够提高资料的信噪比,改善资料成像效果,同时高覆盖也带来了地震采集成本和时间的增加,如何选取合理的覆盖次数需要综合各方面的因素进行考虑。项目覆盖次数的选择参考相似区宁津重点调查区二维地震勘探资料采集效果,该地区采用覆盖次数为48次,主要目的层可有效识别和连续追踪,断点清晰,建议本次选用60次覆盖次数以上进行采集即可保证资料品质。

1.4 数据采集参数

项目施工区域附近村镇较多,人文活动频繁,干扰源较多,测线布设位置地表大部分为柏油路面,复杂的施工环境,对地震勘探仪器设备、资料品质提出了相应的要求,例如震源应尽可能绿色、环保[7],地震资料尽可能减少空道,成果资料高信噪比等。为了保证激发效果,获得高质量的探测数据,本次浅层地震勘探工作中,选用AHV-362型可控震源进行激发,通过信号相关技术压制随机干扰[8],通过野外试验,选取合适的激发因素:扫描频率范围在6~100 Hz,扫描时间长度为8 s,输出力参数设置为65%,单台单次激发。

在城市开展浅层地震勘探,布线是比较困难的,采用无线网络替代传统地震仪的传输电缆,不仅可以保证人员和设备安全[7],而且能够提高工作效率、保障数据的完整性。项目采用了先进的无线节点仪器SmartSolo进行采集(采样率1 ms,记录长度2 s,记录格式SEG-D),这种自由作业方式更适合地下空间探测项目,野外每一道布设完成后,即刻开始连续记录,实质上在设计的接收段外形成了额外的接收道,增大了地震采集的炮检距,提高了资料的实际采集覆盖次数,可进一步提高成果资料的信噪比。

综合以上分析、论证,考虑到本次采集主要落实构造范围和断裂展布位置,取全、取准各个反射目的层,要求资料具有较高的信噪比,故在论证结果的基础上对观测系统参数进一步强化,道距由论证结果5 m变为3 m,通过提高空间采样密度来提高资料纵横向分辨率、落实构造细节特征。最终确定野外数据采集观测系统如下:道间距3m,炮间距3m,最小偏移距1.5m,最大偏移距538.5m,接收道数360道,覆盖次数180次。

2 高精度地震资料处理技术

针对地震信号的非线性、时变性,项目资料处理主要采用以常规处理技术为基础的针对性处理技术,来提高目标区域构造成像,准确刻画地层形态。处理流程重点包括静校正、叠前精细去噪、高分辨率处理、高精度速度分析等主要环节。

2.1 静校正

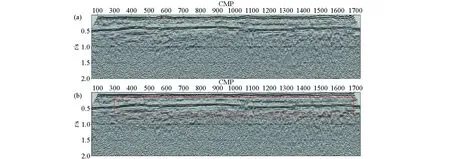

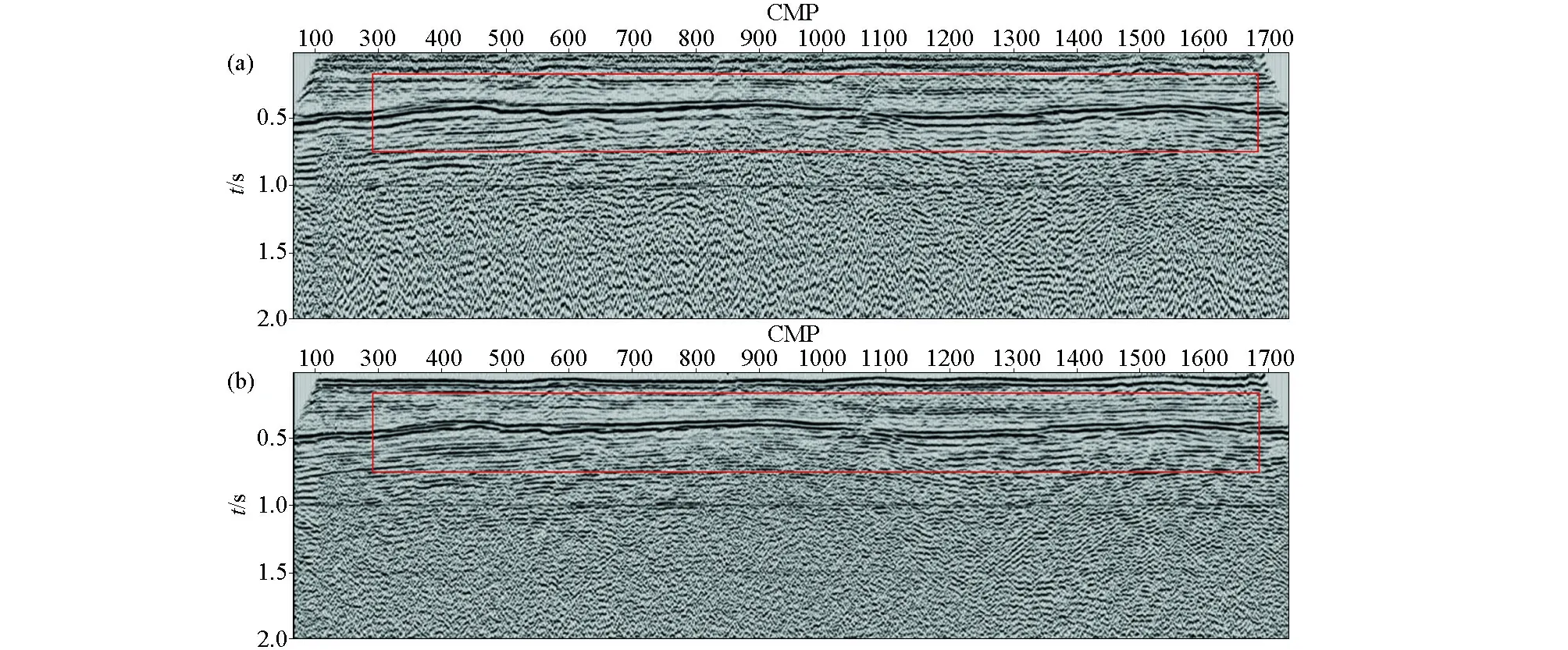

解决静校正问题是提高浅层资料处理效果的基础[9],针对项目浅层资料特点,采用多种静校正手段相结合的方式进行计算,消除静校正影响,即先建立成像基准面,用平滑地表代替真实地表作为偏移成像基准面;接着应用野外静校正量,消除近地表低降速带的影响,解决长波长静校正问题;然后在折射波静校正基础上进行初至波剩余静校正,消除中、短波长静校正量及高频静校正量;最后进行反射波剩余静校正,精细叠加速度分析、优化模型道,提高剩余静校正精度。经过综合静校正处理的数据,浅层有效反射同向轴更加连续,同层的相位一致性更好,整体成像效果较好(图6)。

图6 静校正前(a)后(b)剖面对比Fig.6 Comparison of profile before (a) and after (b) static correction

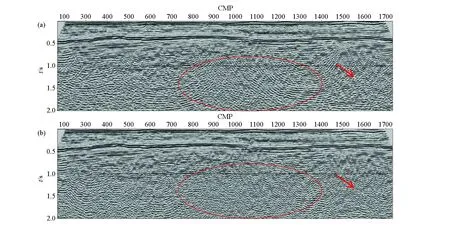

2.2 叠前精细去噪

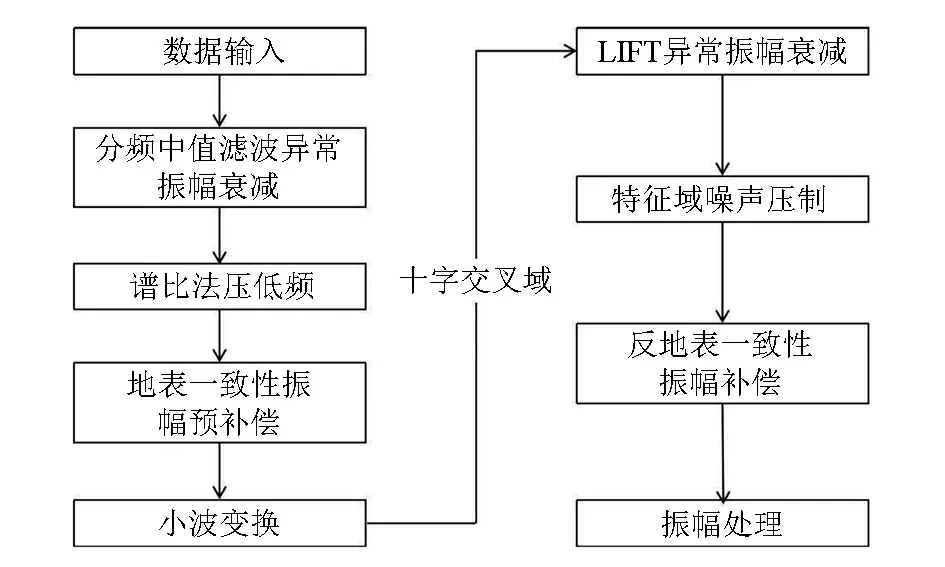

合理地使用去噪技术是提高地震信号分辨率的基础[10]。噪声对地震资料的高频端的影响相对突出,而高频信号对浅层高分辨率处理又是至关重要的[11]。针对浅层采集地震原始资料信噪比低、噪声压制困难,尤其面波近道发育,线性特征不好,易产生空间假频等特点,提出综合压噪方案,即除采用常规的去噪手段外,拟采用小波特征值法、谱比法等手段压制异常噪声和低频面波干扰,压噪的总流程如图7所示。

图7 去噪总流程Fig.7 General flow chart of denoising

不同噪声在不同的域中有着不同的特点,与有效波的差别也不同,地震数据在不同的处理阶段通常有不同的需要,我们有必要在资料处理过程中根据一定的准则和技术将数据变换到不同的域中进行处理[12]。文中通过炮域和十字交叉域内多种去噪手段的结合,在保持地震波运动学、动力学特征的前提下,实现了去伪存真,保真保幅压制噪声,提取有效反射信息的同时突出弱反射信号,保证去噪效果。通过后续去噪前后的剖面(图8)对比可以看出,大部分噪声干扰被分离出去,浅层有效反射波同相轴变得更清晰、连续性更好。

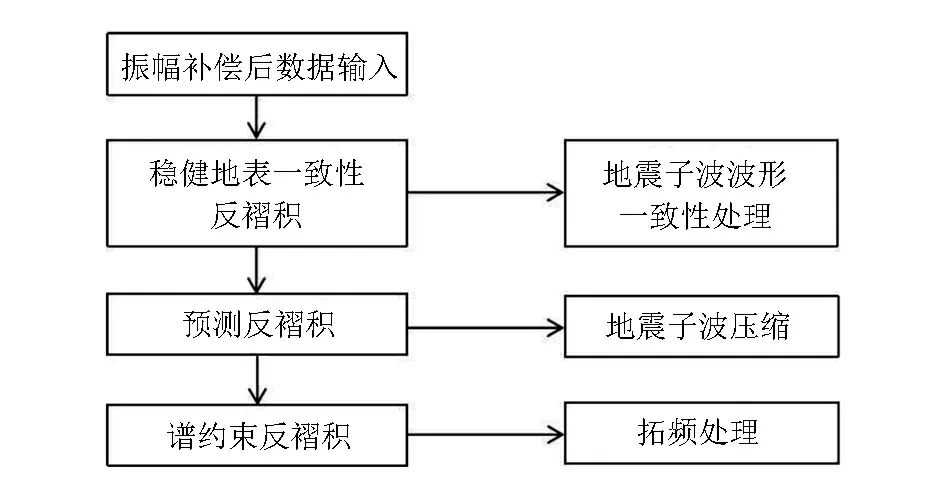

2.3 高分辨率处理技术

高分辨处理是浅层地震勘探的重要步骤。地震剖面的分辨率与地震子波和信号频带有密切联系,子波越接近零相位,地震频带越宽,可以得到分辨率越高的剖面。提高分辨率技术主要对叠前和叠后数据进行子波处理[13],反褶积是地震资料最常用和最重要的处理方法之一,它可用于叠前,也可用于叠后。工区地震资料信噪比不高,前面进行了精细去噪处理,面波及噪声得到了有效的压制,有效信号保留良好。为了提高地震资料的分辨率,实现地震子波零相位化,宽频特性,横向稳定性好;剖面波组特征清楚,追踪、对比性强,振幅属性可靠,拟采用多种反褶积技术相结合的处理方法,具体流程见图9。

图8 去噪前(a)后(b)剖面对比Fig.8 Comparison of profile before (a) and after (b) denoising

图9 提高分辨率处理流程Fig.9 Processing flowchart of improve resolution

地表一致性反褶积可以消除地表条件对地震资料的影响,改善资料的信噪比,较好地解决共炮点和共检波点域内的耦合响应差异问题[14],在一定程度上改变相位的不稳定性,但是传统的地表一致反褶积仍然会受到噪声的不利影响。为了减轻这种噪声的影响,使用效果更佳的稳健地表一致性反褶积对含噪的地震数据进行处理,产生更多的相位稳定的数据。稳健地表一致性反褶积通过检测离群值并在迭代期间权衡它们,产生具有反褶积算子的数据,该算子比噪声更多地受到信号的驱动,将从左侧的相位不稳定移动到右侧更稳定的相位。检测到异常值时,它们会在未来处理中被标记和删除或编辑,稳健地表一致性反褶积既可以用于创建稳健的表面一致性振幅归一化,又可以提高陆地数据的相位稳定性,使其更适合地层解释、反演、AVO或方位角研究。

2.4 高精度速度分析

在地震资料处理中,速度是最重要的基础数据,如何建立正确的偏移速度场,是实现高质量叠前深度偏移成像的关键[15]。浅层地震处理对速度精度要求更高,速度不精确,会造成成像变差,尤其对浅层影响较大,通常采用常速扫描、变速扫描、分偏移距扫描来建立精确速度场,对岩性变化较快地区加密速度点,并结合钻孔、重、磁、电等资料进行速度场优化。针对浅层地震资料的特殊性,我们将数据分为近偏、中偏、远偏3部分,分别进行速度拾取,最终整合速度谱,力求利用不同偏移距条件下的数据中的有效信号精细描绘速度场。通过速度场优化来改善剖面成像效果,偏移速度场优化前,剖面画弧现象严重,构造不清,层位混乱,偏移速度场优化后,剖面得到有效归位,构造清晰,层位分明(图10)。

图10 速度场优化前(a)后(b)剖面对比Fig.10 Comparison of profile before(a) and after(b) velocity field optimization

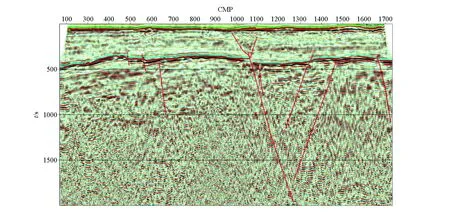

3 应用效果

本次勘探通过采集处理一体化实施,“高密度二维地震采集技术”与“高精度浅层地震处理技术”的应用,获取了科学的地震采集技术方案(炮点距3 m、道距3 m,满覆盖180次)和高品质的地质剖面(图11)。结合地质任务对勘探成果进行初步的解释,从解释成果剖面上可以看出,剖面内主要发育两组反射波,即TQ波和TP波,根据地层速度结合地质图件(济北地质图、地层柱状图等)构造解释以及JR-2地热井资料,我们标定TQ波为第四系顶界反射波,TP波为古生界二叠系顶界反射波,反射波特征明显,可连续追踪;受北部齐河—广饶深大断裂影响,剖面内深部断裂较发育,解释成果显示主要是NNE、NNW向断裂,断裂构造特征和断点位置清楚,浅部,主要目的层第四系、新近系内发育花状断层,通过以上的分析,此次勘探获得的地质成果与济北地区地质特征基本吻合,很好地完成了地质任务。

4 结论

针对城市地下空间探测,总结几点如下:

1)浅层高密度地震勘探技术在勘探成本、适用性上来说是一种非常合适的技术。在勘探效果的保障上,合理的激发接收方式、小炮道距、高覆盖的采集方案论证和针对性处理技术研究等几个方面是我们应该重点关注的。

图11 最终处理偏移剖面Fig.11 Final processing migration profile

2)在对城市地下空间地质目标的最终解释认识上,应该结合该地区的其他相关非地震资料进行综合解释,排除多解性,保证对该地区的地层、构造的认识能够准确指导项目的后续工作。

3)本次高密度地震采集采用了无线节点地震仪器,其能够很好地适用于城市复杂地表环境,快速、高质量地形成排列,保障采集资料的完整性。未来,无线节点仪器、宽频激发技术和高密度采集技术的结合应用会在城市地下空间探测中发挥重要作用,保障勘探效果的前提下实现经济技术一体化,是今后浅层地震勘探发展的一个很好的方向。