古今中外话种痘

陈巍,理学博士,现为中国科学院自然科学史研究所副研究员。主要研究科技知识在古代世界的传播并把世界连为一体的历程。喜爱“上穷碧落下黄泉”,品鉴各个文明在应对相似问题时展现出的智慧。

天花是由天花病毒感染人引起的一种烈性传染病。尽管1980年世界卫生组织宣布经过全世界医学工作者的努力,实现了令天花在地球上绝迹,但在这之前,特别是古代,天花对人类的荼毒是今天我们难以想象的。数千年来,上到王室贵胄,下至平民百姓,在这种病魔面前是平等的。最常见的典型天花整体致死率为30%,恶性或出血型天花则会杀死超过90%的患者。幼儿尤其容易感染天花,因此古代人要存活下来,天花是一道难关。著名科技史家李约瑟在游历敦煌莫高窟时亲自目睹,在石窟佛像上会贴有带有“关”字的多张黄纸,象征祈求小儿成长过程中躲避或顺利通过的疾病关,这些疾病有天花、霍乱、水痘、百日咳等。

人类仅仅是在400多年前,在对抗天花的战斗中逐渐占据上风的。源于中国的人痘接种术为人类战胜这种病魔带来了曙光,这种医疗手段为西方人知晓后,进一步传播到世界其他许多地方,促成了人类的最终胜利。

病魔肆虐

天花见于记载是在古埃及,据推测前往古印度的埃及商人把天花带到那里。到公元4世纪,已经畅通于欧亚非世界千余年的天花在中国爆发,几百年后又传播到日本,造成使当地人口锐减三分之一的大瘟疫。此后,天花在欧洲、美洲、大洋洲等地又多次爆发,重创当地人生命安全和社会发展。人们对天花又恨又怕,甚至把天花加入民间信仰。印度、西非和中国等不同文明里,都有掌管天花或痘疹的神灵。人们通过祈祷、驱逐或躲避这类神灵的仪式,表达对抗这类疾病的愿望。

经过长期罹患、对抗、研究这种疾病的历程,人们在饱受天花折磨的同时,对它也积累着更多认识。6世纪高卢主教都尔的额我略(538—594)描述发生于法国及意大利的瘟疫时,首度采用“variola”(天花病毒)一词。阿拉伯医学家拉齐(865—925)则对天花下了详细定义,首次把天花和麻疹进行区分。他认为通过识别天花的特征,能够帮助医生辨别易感人群,从发病早期就进行诊断和治疗。比起中国儿科专家钱乙于12世纪初提出的类似思想,拉齐的成就要早约200年。拉齐同时指出,从天花魔爪下幸存的人们,会具有对这种病的特殊抵抗力,这无疑是人类战胜天花征途中的一块里程碑。

在中国古代文献里,天花首见于公元4世纪医学家葛洪的《肘后备急方》。他把天花称为“虏疮”和“天行发斑疮”。关于它的症状,葛洪描述为“发疮头面及身,须臾周匝,状如火疮,皆戴白浆,随决随生,不即治,剧者多死”,即便能够痊愈,也会留下“疮斑紫黑,弥岁方灭”。唐代医书《外台秘要》记载653年天行发斑疮从西域传入造成流行,并收录三个治疗此病的药方,其中两个是用蜜、升麻等药材在患处涂抹,另一是把葵菜叶和蒜齑煮后嚼服。

明代,天花危害愈加严重,甚至成为无人可免的疾病。医学家万全(约1499—1580)记载,1534年春,天花大流行,“病死者什之八九”。万全也认识到天花“终身但作一度,后有其气,不复传染焉”,从而使中国医家也来到拉齐曾竖立的里程碑处。在此基础上,中国人很快又向前跨出一大步。

人痘术的流行

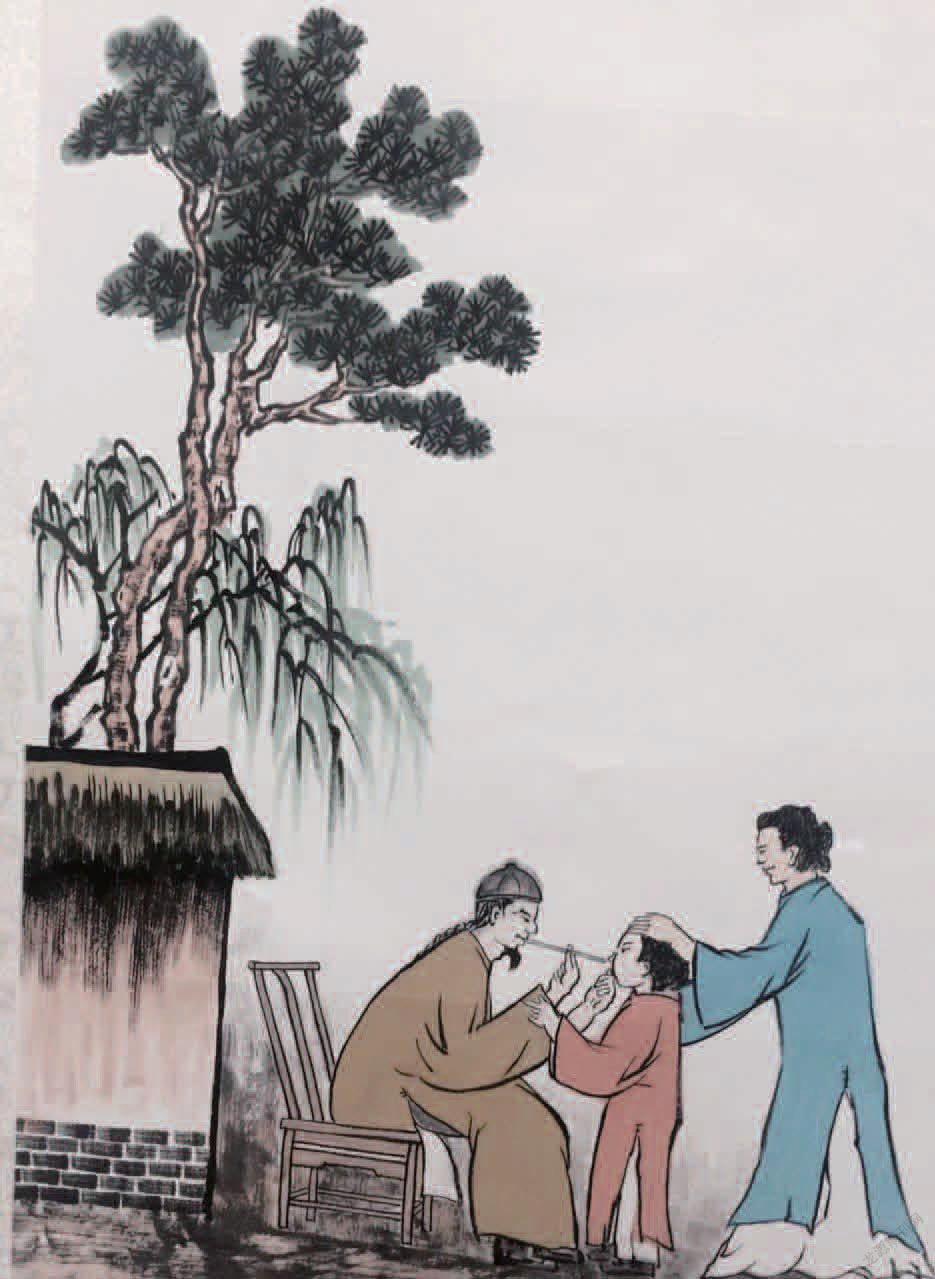

人痘术指的是采集天花患者的痘痂或痘浆,接种于健康儿童使之发生一次较为轻微的感染,由此拥有对天花的免疫力。关于这种疗法发明的具体时间,学术界有多种观点。但早期记载多很间接或模糊,又往往寄托于个别神医的秘传。较可靠的人痘术开始广泛流传的时间为明代隆庆年间(1567—1572)。当时宁国府太平县(今安徽省黄山市黄山区一带),有医家从世代相传此秘法的“异人”那里学到人痘术,从此流传天下。直到18世纪初,擅长施行“种花”者仍多出自皖南和浙北地区。

人痘术在改进中,危险性逐渐降低、有效性逐渐上升。籍贯皖南的清代御医吴谦(1689—1748)总结过4种种痘方法,即把天花患儿穿过的内衣给健康儿童穿上,使其感染的痘衣法;从患者的后期皮肤疱疹中取浆液,将浸有浆液棉花塞到被接种者的鼻孔,引发感染的痘浆法;取患者皮肤痘疮结痂,阴干后研成粉末,以细管吹入被接种者鼻孔内,诱发感染的旱苗法;以及取痘疮痂研末并用水调成浆,用棉花沾浆塞入鼻孔,以感染被接种者的水苗法。

比较这几种施行方法,前2种较为原始,危险性较大;后2种可用接种多次的痘痂制成“熟苗”,大大提高了安全性。用当时话说,就是“其苗传种愈久,则药力之提拔愈清,人工之选炼愈熟,火毒汰尽,精气独存,所以万全而无害也”。在后2种方法间,旱苗法在操作上往往会引发喷嚏、鼻涕排出痘苗,有造成接种失败的缺陷;水苗法集合痘浆法和旱苗法的优势,好吸收且容易掌握剂量,成功率高,发痘症状也较温和,因而后世较多选用这种方式。

清朝定都北京后,天花依然造成很大威胁,甚至连选皇子继位,已出过天花也是优先考虑的一项因素。因此行之有效的人痘法很受官府重视。康熙年间,多名痘医被召入宫中为皇族种痘,康熙帝还向蒙古各部推广人痘术,收到良好效果。康熙中晚期,人痘接种在民间快速传播,安全高效的种苗被称为“丹苗”,也很受追捧,价格十分昂贵,据记载需“三金”才能购得一枝丹苗。

乾隆以后,种痘技术进一步发展,不少医家指出权衡利弊,种痘是安全的避险之路。当时接种失败率低至仅1%左右。不过,由于种痘需要花费一定金钱,清朝不可能实现全民接种,天花对贫苦百姓来说仍是闻之色变的大敌。

从人痘到牛痘

除中国外,印度一些地区也流传人痘术,17世纪来到这里的英国人曾对其予以记录,特别是18世纪中叶孟加拉一带也流传近似于水苗法的种痘法。与中国通过鼻腔诱发天花不同的是,印度人常把脓液或痘痂与人表皮创口接触,诱发感染。印度种痘法曾传播到西亚一些地方。

随着东西方交流增多,中国的人痘术约在17—18世纪之交向外传播。1688年后,俄罗斯曾派遣留学生来华专门学习痘医,以回国对抗天花流行。种痘有可能通过俄罗斯进一步传至土耳其。英国人则分别从中国和印度两个源头得知人痘信息,其推广则与中国类似,也在很大程度上借助社会上层力量。英国驻土耳其大使的夫人先后让其儿女接种人痘。其成功经验刊登到报纸上后,成为伦敦贵族沙龙的热门话题。经过一番验证,种痘得到英国皇家认可,由此逐渐为公众接受,很快又传到法国等欧洲大陆国家。

得益于人痘接种术的启发,英国乡村医生琴纳(1749—1823)于1796年发明了更安全的牛痘接种术。琴纳在施种人痘的过程中,发现挤奶女工因患过牛痘而对接种人痘失效。1796年,他试用牛痘苗代替人痘苗,为1名8岁男孩进行接种试验并成功。随着牛痘法的成功,这个词就成为英语里预防接种的通称。

牛痘接种术的推广成为19世纪最成功的公共衛生运动,它很快回流推广到亚非拉广大地区。1802年前后,英国医生皮尔逊在澳门施种牛痘。他出版了一本小册子,翻译成中文后在广州出版,广州商人还出资建立了一座免费接种牛痘的善局。另一组推广牛痘的大使来自西班牙。1803—1806年,由西班牙医生巴尔米斯(1753—1819)领衔的医疗队环球旅行推广牛痘。他们一边给数百万当地人接种,一边把携带的医疗器械和相关论文发放给当地的医疗机构。琴纳高度赞扬巴尔米斯医疗队,称他们为“历史上空前高尚且广泛的慈善事业”。

在对抗天花的历程中,人与疾病的关系受到人自身意识,以及社会文化制度等诸多方面的影响。英国人部分借鉴了印度种痘法,但后来又因对民间信仰的偏见而转变为厌恶贬低印度种痘法。在包括中国在内的许多地方,种痘都与人们对身体、信仰所存的观念,以及蕴含在接种活动中复杂的经济利益盘算相交织。以抗击天花为代表的医疗史,近年来正成为历史学研究中最吸引人关注的一个领域。