人文地理学课程思政建设思路与设计*

黄晓军

(西北大学 城市与环境学院, 陕西 西安 710127)

一、人文地理学理论体系与实践内容

1.理论体系

人文地理学主要研究各种人文现象的地理分布、扩散和变化以及人类社会活动的地域结构形成和发展规律。[1]它以各种人文现象(经济、社会、文化、政治等)为主要研究对象,侧重于揭示人类活动的空间结构及其地域分布的规律性,并且特别注重与国家建设和社会实践相结合,在服务国家重大战略需求和地方社会经济发展方面始终发挥着重要作用。

尽管人文地理学的研究领域十分广泛,但人类活动与地理环境的关系始终是人文地理学研究的主线。人文地理学研究通常包括三大主题,即人地关系、区域研究和空间分析。[2]这三大研究主题体现了人文地理学“过程—格局—机理”的研究范式,其中:人地关系传统主要探究人类活动与地理环境之间的动态关系与变化过程;区域研究传统重在揭示人文现象的区域特征、区域差异和区域格局;空间分析传统则着重阐释为何在特定的空间产生了相应的人类活动,是解析人文现象形成机理的重要手段。三大研究主题与研究范式对培养学生的人文地理学学科思维至关重要,基于这三大研究主题的学习,学生易建立起人文地理学的综合观、区域观和时空观。

人文地理学围绕三大研究主题形成了相应的人地关系理论、文化区理论、区位理论和空间相互作用等理论。在复杂的人地关系系统中,受不同哲学思潮的影响,人文地理学形成了多元化的研究方法论,可分为经验主义方法论、实证主义方法论、人本主义方法论、结构主义方法论等。从具体的研究内容来看,人口、产业(农业、工业、旅游业等)、聚落(城市、乡村)、文化(语言、宗教等)、政治、行为等人文现象或人类活动构成了当前人文地理学研究的主要领域。这些内容都可以基于三大研究传统和研究范式,采用不同的方法论开展理论与实证的研究(见图1)。

图1 人文地理学理论体系的架构

2.实践内容

人文地理学课程的实践内容尚没有明确和统一的规范,通常各高校会根据地域特点设计课程实践(实习)的主题和内容。尽管各高校课程实践的内容千差万别,但基本原则应该是一致的,这些实践内容必须与理论知识高度契合,同时应有利于提高学生的认知水平和分析、解决实际问题的能力。本文以西北大学为例,简要概述人文地理学课程实践内容体系。

(1)认知实践

根据人文地理学理论知识内容,立足于西安市,本文设计了4个认知实践主题,分别是农业发展与布局、工业发展与布局、城市发展与规划、历史与文化景观。农业发展与布局实践:通过对秦岭北麓的现代都市农业示范区的考察,了解现代农业生产类型和方式,分析现代都市农业的生产布局及影响因素,思考农业区位论在新时期的适用性。工业发展与布局实践:通过考察西安市主要产业开发区和工业企业,了解工业企业的空间组织方式,分析影响企业区位选择的主要因素,强化对工业发展新趋势和新特征的认知。城市发展与规划实践:通过考察城市规划展览馆、西咸新区等地,了解城市化与城市体系的演进过程,加强对城市人口预测、城市空间结构等内容的认知。历史与文化景观实践:通过考察西安市主要文化遗产和文化区,了解文化区的发展过程,分析文化区与其他功能区的空间关系,深度认知文化区对城市发展的影响。

(2)综合实践

综合实习线路一(陕西线):陕西三大地理单元(陕北黄土高原、关中渭河谷地、陕南秦巴山区)充分展现了不同地理区域的人地关系特征。本文结合人文地理学理论知识和陕西省情,确定了陕北黄土高原生态建设与绿色发展、关中城乡治理与美丽乡村规划、秦巴山区生态保护与乡村转型3个实践主题,具体地点与内容包括:陕北的榆林市(资源型城市转型)、延安市(红色旅游资源开发、延安新城建设)、洛川市(苹果产业发展、黄土地质地貌景观)、延川市(黄土高原生态建设);关中的渭南市(城市体系发展)、咸阳市(西咸同城化建设);陕南的商洛市(乡村转型、生态移民社会调查)、安康市(秦岭生态保护)。

综合实习线路二(西北线):自然与人文要素丰富的西北地区充分展现了干旱与半干旱区、河西走廊、祁连山、青藏高原等地多元的人地关系。本文结合人文地理学理论知识与西北地区实际情况,确定了黄河流域生态保护和高质量发展、西北地区乡村转型与乡村振兴、西北地区多民族文化景观与民族融合、丝绸之路经济带人地关系变迁4个实践主题,具体地点和内容包括兰州市(河谷型城市空间格局、形态和发展规划)、西宁市(黄河上游生态保护和高质量发展、多民族文化景观)、张掖市(河西走廊人地关系、乡村转型与乡村振兴)、敦煌市(历史遗产保护和文化旅游发展、丝绸之路经济带的历史演变)。

二、人文地理学课程思政建设的总体思路

1.科学设计课程思政的教学体系

人文地理学课程教学内容庞杂,特别是涉及到各分支学科的部分时,容易使学生认为本课程是各分支学科的集合。同时,本课程的许多内容与经济地理学、城市地理学、文化地理学等后续课程有一定的交叉。知识内容的零散和重叠给挖掘课程思政元素和选择思政案例带来一定挑战。频繁使用相同的思政元素与案例必然使学生“视觉疲劳”,降低对课程的兴趣和接受度,影响育人效果。因此,从专业思政的视角,建立人文地理学课程内容特别是思政内容的协商机制,构建科学合理的课程思政教学体系是必要的。此外,现有教材内容相对陈旧、滞后,课程思政的育人理念尚未充分体现,难以适应当前思政育人的新要求。因此,课程思政教学体系的设计,有必要吸收前沿研究成果,紧密结合最新的国家战略与政策需求。

2.深度挖掘课程蕴含的思政元素

教育部《高等学校课程思政建设指导纲要》(以下简称“纲要”)中指出,专业课程可从其所涉专业、行业、国家、国际、文化、历史等角度进行思想价值和精神内涵的挖掘。根据纲要这一要求,基于对人文地理学理论知识和实践内容的分析,本文提出从人文地理课程所涉及的学科专业(地理学、经济学、社会学、政治学、城乡规划学等)、行业领域(国土空间规划、城市规划、土地管理等)、国家重大战略(生态文明、新型城镇化、精准扶贫、乡村振兴、黄河流域生态保护和高质量发展等)、国家安全(粮食安全、国防安全、公共安全等)、社会经济(经济全球化、产业转型、城乡治理、人口政策等)、历史文化(地理哲学、遗产保护、地域文化、革命历史等)等多个视角深度挖掘课程思政元素,确定了地理哲学、国情教育、家国情怀、科学精神、制度认同、文化自信、爱岗敬业、人文素养等8个思政主题(见图2)。

图2 人文地理学课程思政主题

3.创新提升课程思政的育人效果

当前,仍有不少专业课教师没有充分认识到课程思政的重要意义和价值所在,甚至个别教师对此有排斥情绪。究其原因,一方面是教师缺乏对教育本质的思考,没有充分认识到“立德树人”的重要性;另一方面则是教师对课程思政的理解不够深刻,认为课程思政就是“空洞的价值观说教”,更缺少对课程思政教学的深入研究。因此,教师即便开展课程思政教学,也很难达到理想的育人效果。本文认为,对于课程思政教学,必须创新教学方式方法:一方面,改变传统的教师讲授、学生被动接受的局面,坚持以学生为中心,运用案例式教学、探究式教学、体验式教学、互动式教学等方式,充分发挥学生的主体作用,教师则着重加强引导和总结;另一方面,积极开展课程思政教学改革研究,探索如何将思政内容更好地融入到课堂教学中,在实现价值性和知识性相统一的同时,达到润物无声的育人效果。

4.发挥专业课程育人的特色优势

作为一门“经世致用”的学科,人文地理学在服务国家重大战略需求和社会经济建设方面具有极高的应用价值。人文地理学学科价值的发挥需要坚持理论和实践的统一,开展实地考察、认知地理国情、对接国家战略是进行人文地理学研究的重要途径和基本技能。因此,人文地理学的课程思政建设,除围绕理论内容设计相关案例之外,还有必要充分发挥专业和课程的特色优势,重视课程实践内容中的思政元素,把“思政小课堂”同“社会大课堂”结合起来,利用客观的地理事实和鲜活的实际案例,提高学生对人文现象的认知,培养学生分析和解决问题的实践能力,让学生深刻认识到人文地理学“经世致用”的价值,引导学生把人生理想和个人抱负落实到实际行动中,将学习奋斗的具体目标同民族复兴的伟大目标相结合,立鸿鹄志,做奋斗者。

三、人文地理学课程思政设计

1.多元目标引领与融合

人文地理学课程思政建设首先需要明确人才培养目标、课程专业目标和思政育人目标,并在多元目标的引领下进行有机融合,进而实现价值塑造、知识传授和能力培养相统一。

(1)人才培养目标

人文地理学课程思政需以“立德树人”为根本,以培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人为使命,以“厚基础、高素质、重协同、强实践”为宗旨,通过系统、严格的科学思维训练和良好的专业技能训练,培养具有扎实人文地理学理论基础、掌握先进城乡规划方法和地理信息分析技术、具备服务于国土空间规划的创新型、高素质复合人才。

(2)课程专业目标

人文地理学课程教学要求学生深度认知人文地理学学科体系,理解“格局—过程—机理”的研究范式,具备浓厚的人文地理学思想,形成人文地理学思辨能力,在头脑中树立起人文地理学“学科之树”;系统掌握人文地理学的基础理论和研究方法,能够透过纷繁复杂的人文现象,辨明其背后的本质特征;通过学习“三大主题”,学会解析各种人文地理问题,形成人文地理学的区域观、时空观、综合观。

(3)思政育人目标

人文地理课程思政旨在引导学生树立正确的世界观、人生观、价值观;理解中国特色社会主义新时代的人文地理现象、规律和国家重大战略决策,深刻认知人文地理学“经世致用”的学科价值,具备服务国家和社会需求的专业技能;加强社会主义核心价值观教育,引导学生增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信,厚植家国情怀,培养为建设社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴而奋斗终身的社会主义建设者和接班人。

本文将上述3个目标有机融合,构建形成“育人+知识+能力+素质”四位一体的目标体系(见表1),以实现价值引领、知识传授和能力培养相统一。

表1 人文地理学“四位一体”的目标体系

2.建设模式与实施路径

(1)宏观设计+全程渗透

从课程教学的顶层设计入手,通过修订人才培养方案,进一步明确专业思政目标,形成科学合理的课程教学体系。打破“课程”思维禁锢,充分发挥教学团队作用,基于人文地理学“课程群”理念和专业人才培养目标,重新梳理课程内容,建立人文地理学课程内容的动态调整和持续优化机制,形成人文地理学系列课程联动、教学内容融合贯通的课程体系。深度挖掘教学内容中的思政元素,重新设计和编写体现课程思政教学目标的教学大纲和教案,并将其落实到课程目标设计、教案课件制作等各方面,贯穿于课堂授课、教学研讨、实验实训、教学评价等教学全过程。

(2)专题嵌入+案例支撑

课程思政教学内容体系的设计需要根据不同章节的理论知识内容,充分挖掘其所蕴含的思想价值和精神内涵,确定各章节的思政主题和支撑案例,并对其进行细化,明确每一章内容的育人目标、思政主题、思政案例、思政“触点”及融入方式,从而构建起主题明确、案例详尽的人文地理学课程思政教学内容体系。课程思政的主题设计和案例选择应注重彰显地域特色,如将丝绸之路经济带、西北生态脆弱区人地关系、黄河流域生态保护和高质量发展等案例融入其中,同时也可以突出高校人文地理学的研究优势,将优势领域的研究成果与思政案例进行有机融合,彰显学科特色。

(3)教师引导+学生主体

不断改革和优化教学方法,将以教师为中心的传统授课方式转变为以学生为中心的教学模式。针对课程知识体系中的多元观点、不同类型、中外案例等可拓展、可比较、可辨析的内容,通过课堂辩论、小组汇报、情景展示、专题讨论等多种方式,引导和启发学生深入探究,实现价值的自我塑造。教师在讲授人文地理学的经验主义、实证主义、人本主义和结构主义四大方法论时,可以采用小组汇报或课堂辩论形式,激起学生观点的碰撞,强化学生对地理哲学思维的理解。

(4)社会实践+知行合一

注重学思结合、知行合一,培养学生对人文地理问题的探索精神,提高学生的认知水平和解决实际问题的能力。在实习实践过程中,实践主题的设计、实习内容的安排以及实习地点和线路的选择,除了要与相关理论知识紧密契合,同时还应充分考虑育人目标和思政内容,将思政小课堂同社会大课堂结合起来:利用课程认知实践环节,将思政课堂转移至都市农业区、工业开发区、城市规划馆、历史文化区等典型空间场所;利用综合实习环节,将思政课堂深入到陕北黄土高原区、关中平原城市群、秦岭生态保护区、西北乡村贫困区等地。

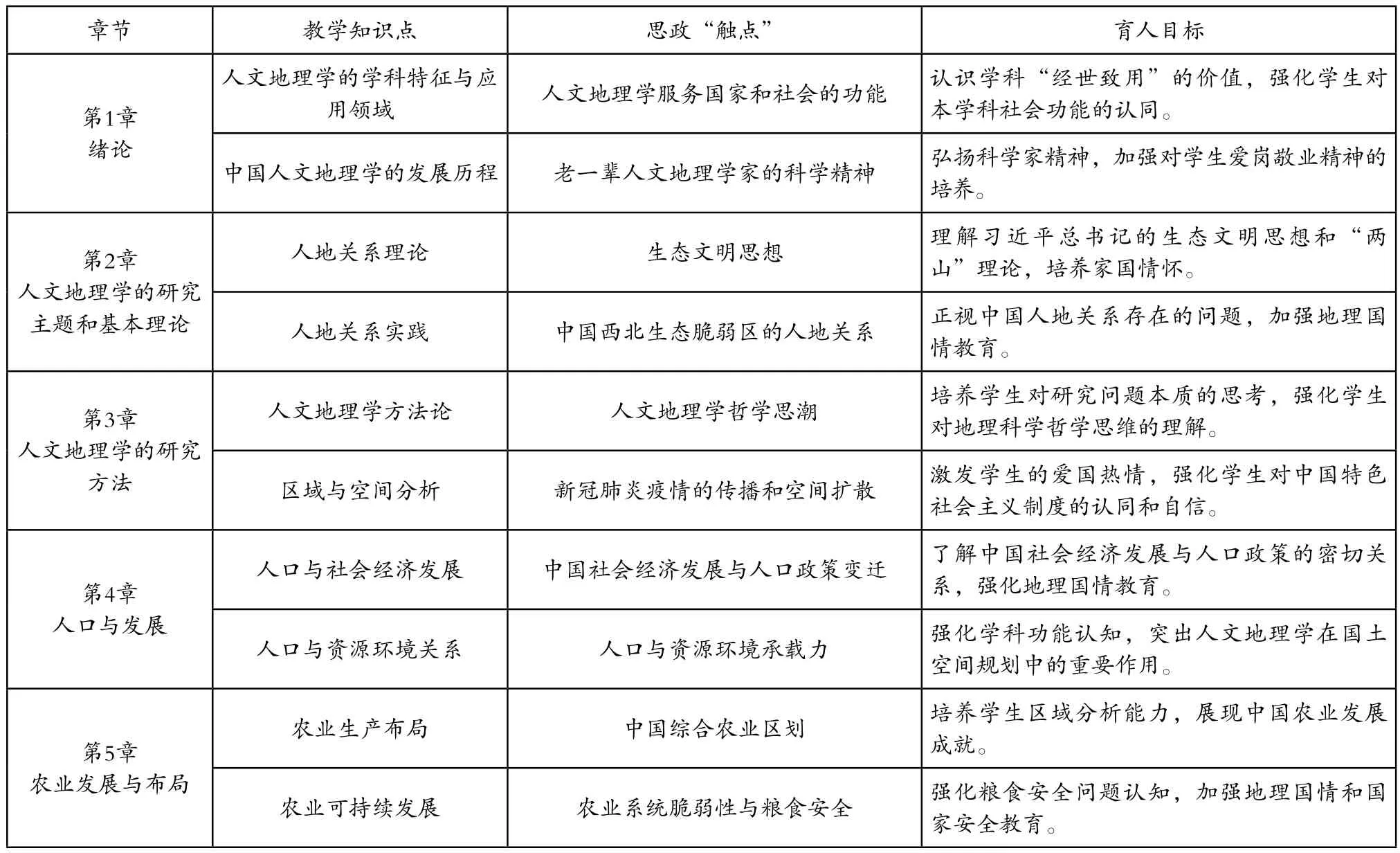

3.构建课程思政内容体系

本文围绕不同的思政主题和育人目标,将课程教学知识点和思政元素“触点”进行整合,总结、凝练每一章节各思政主题的具体内容和案例,构建人文地理学课程思政的教学内容体系(见表2)。

表2 人文地理学课程思政的教学内容体系

(续上表)

4.教学方法与考核方式

人文地理学作为一门理论性较强的课程,传统的教师讲授、学生被动接受的教学方式难以激发学生学习兴趣,亟需转变教学方法。人文地理学课程需遵循“两性一度”金课建设标准,始终坚持以学生为中心,打破课堂沉默状态,灵活运用翻转课堂、自主探究、小组汇报、课堂讨论和案例教学等多元化教学方法;突出遥感、地理信息和大数据等技术在课程教学实践中的应用;加强学生课前预习、课上讨论、课后反馈的全面参与,实现课前、课中、课后的全过程联结,充分调动学生的学习兴趣和主动参与性;基于不同思政主题,设定不同教学场景,引导学生自我融入,强化价值的自我塑造,以达到润物细无声的育人效果。

人文地理学课程应采取多目标、分环节、全方位的成绩考核评定方式,通过多种方式实现对学生的理论知识水平(期末考试,占比30%)、分析问题水平(平时作业,占比20%)、实践认知程度(实习报告,占比20%)、学科思辨能力(小组汇报,占比20%)和人文综合素养(读书报告,占比10%)5个环节的全面综合考查。