“强有力的地理学科知识”的构建*

——桥接地理学术研究与基础教育

汪 涛

(南京师范大学 地理科学学院, 江苏 南京 210023)

一、“强有力的知识”的提出

“强有力的知识”为概括性术语,指人们在不同领域拥有的最好的知识。它在不同领域具有迥异的形式,在自然科学领域,它与预测、解释和推广有关;在人文科学领域,它则是一种启发学生想象力、促进学生“思考未知领域”的资源,诸如经典的小说、戏剧和诗篇的作用。[1]

2009年英国教育社会学家麦克·扬(Michael Young)将“强有力的知识(Powerful Knowledge)”概念引入教育学界。[2]他认为,学校所教授的知识,应是抽象的、理论的或概念性的知识,区别于直接经验中获得的常识性知识,能够使学生理解并思考超出自己日常经验的领域,以基于学科的独特方式思考问题。换言之,一套知识如果具有力量,就意味着它能够让学生“有能力(the capacity to)”建立新联结、获取新视野以及产生新观点。[3]作为教育社会学家,麦克·扬将获得这种“强有力的知识”的权利视为涉及到社会公平的问题,因为所有学生都应该有机会获得这种知识,而不仅仅是那些背景优越、接受精英学校教育的学生。[4]在他的理论建构中,不断拓宽“强有力的知识”的覆盖面,由自然科学拓展至社会科学,乃至艺术、道德领域,并进一步触及“强有力的课程”知识。[5]

“强有力的知识”作为一个概念最早出现在丽萨·维拉汉(Leesa Wheelahan)的一篇文章中,[6]由麦克·扬充实,经历后续的多次阐述,[7][8]不断推广到更广泛的教育受众。[9]“强有力的知识”概念源于社会建构主义的课程实践对教育公平产生的负面影响。麦克·扬意识到:如果过于意识形态化地将课程形态聚焦于单纯的“内容”或“技能”,不重视某些具体科目及其概念化进步的实质,将会对教育机会及成就的公平分配产生潜在的影响。自从“强有力的知识”一词进入教育社会学和课程研究的领域以来,人们一直不确定它到底指的是什么、意味着什么。有批评者提出“强有力的知识”只不过是好听的新名词,在实践中难以操作;也有研究者指出“强有力的知识”的特征只适于一些理科学科,如化学、生物等,对文学、艺术等学科则不一定适用。因此麦克·扬等进一步阐述了“强有力的知识”中的力量来源。(1)学科的学术发展。各类学术共同体通过专著、论文、研讨会等形式,规范和确保学科专有知识的可靠性、修正性和生成性。学科的学术研究对确定性和真理的追求,形成了相关领域最佳的、最具影响力的知识体系。(2)学校的科目课程。每一门学校科目课程,与其在现实世界中同源的学术和专业生产,即学科,具有时间先后的认知联系。学校课程将要学习的知识表现为线性主题列表,如果教师只按既定的知识列表进行实质性内容的传授,就存在掩盖了赋予学科活力的学科结构风险。因此学校课程必须对内容进行排序和定步调,以便在日益复杂的知识体系中表达出深层的学科结构。

虽然“强有力的知识”理论体系受到教育社会学、教育哲学、课程理论学以及欧洲教学论等领域学者的质疑与批评,相关的观点争辩尚在持续中,但是该理论仍对英国的教育政策调整、课程方案制定产生了重要影响,出现了基于此概念进行教学的教育试验学校,一种广义的将知识视为课程核心的共识已经逐渐达成。英国基础教育界认识到,以知识为基础的学校课程是能力发展的基础,在纠正以技能为基础的课程缺陷方面发挥着关键作用。[10]

二、强有力的地理学科知识

“强有力的知识”理论的支持者认为学科与中小学科目的关系是连续性的,应当按照母学科的学科逻辑演绎出中小学科目体系,使用母学科的术语体系、思维方式来规范中小学课程设计。真正的“强有力的知识”应该是具体科目具体分析。

从许多方面来看,物理等科学科目以清晰的学科边界、法则、非日常经验的特性,适用于“强有力的知识”的概念及模型。[11]“强有力的知识”理论在地理教学中得到了更为广泛的应用和试验,这与美国地理学家协会联合英国、芬兰、澳大利亚、中国和日本等多个国家开展的跨区域合作项目“地理可行能力(Geo-Capabilities)”的影响息息相关。

英国地理教育家大卫·兰伯特(David Lambert)——麦克·扬的同事,关注到1990年代以来,英国学校地理教育的停滞,以及与地理学科学术脱节的危险,提出需要从更为深刻的理论视角审视学校知识。麦克·扬因其教育社会学的背景,缺乏对于学科教育的理解与实践,尚未对如何在学校教育中进行学术知识和学校知识的互动、学校知识与日常知识的互动做出具体的答复。大卫·兰伯特等在“强有力的知识”基础上进一步提出“强有力的学科知识(Powerful Disciplinary Knowledge,PDK)”。[12]PDK通常具备如下特征:抽象化、理论化的(概念性的);思维体系的一部分(系统化的);可靠的同时又是可质疑的;动态的、演化的;存在于教师和学生的直接经验之外的。[13]由大卫·兰伯特等发起的“地理可行能力”项目一直在探索如何从“强有力的学科知识”角度分析课程中的地理知识。[14]

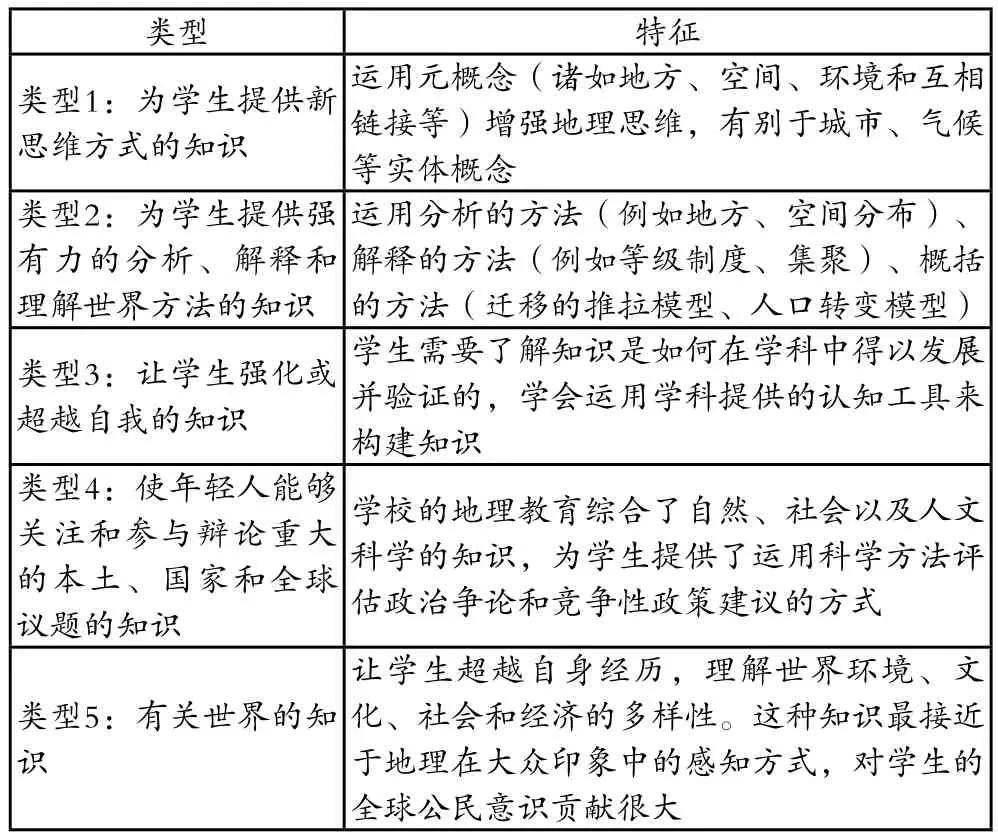

为避免重回死板课程知识的风险,大卫·兰伯特未对“强有力的地理学科知识”做出明确的定义,而是从能力的视角指出“强有力的地理学科知识”应有助于学生如下能力的开发:获得和发展深度描述性和解释性的“世界知识”;发展地理思想中的关系思维,倾向于在特定地点和地理环境中思考不同的社会、经济和环境。这种含糊不清的描述,影响到对地理教学实践的指导。为了规避大卫·兰伯特所担忧的风险,同时也为地理教师更好地理解和应用“强有力的地理知识”这一概念提供帮助,澳大利亚地理教育学者阿拉里克·莫德(Alaric Maude)从类型学角度开发了一套“强有力的地理学科知识”分类体系,并被“地理可行能力”项目采纳(见表1)。

表1 “强有力的地理学科知识”类型和特征

三、我国“强有力的地理学科知识”构建路径初探

1.强化学校地理教育对“强有力的地理学科知识”的需求

像许多国家的学校系统一样,我国教育近年来已经从基于知识的教学转变为基于能力的教学。无论学习什么科目,过度强调学习结果和技能,以及随之而来的基本知识缺乏,都会导致专业学科知识在学校教学中的作用被淡化。[15]虽然学校地理教育地位在提高,但如果中学地理只致力于传授对日常生活有用的常识,我国中学地理课程将和其他国家一样,可能再次沦为选修课。中学地理教育面临的这种可能,促进了地理教育学界对“强有力的地理学科知识”的关注。[16][17][18]

“强有力的知识”思想,为人们理解课程知识提供了新视角,推动了课程知识理论的发展,也为我国以培养学生核心素养为中心的课程改革提供了参考与借鉴。“强有力的地理学科知识”概念给地理教师提供了识别地理知识类型的方法,向非地理学家,包括那些对地理学科做出决定的人,解释地理的教育价值。[19]

2.地理学术研究与地理基础教育的链接

我国新时期地理学研究主题强调陆地表层系统的综合研究,研究范式经历着从地理学知识描述、格局与过程耦合,向复杂人地系统的模拟和预测转变。[20]地理学科术语体系、思维方式的变化,必然对中学地理课程设计和教学产生影响。“强有力的地理学科知识”孕育于地理学科,但由于地理高等教育和基础教育的意义、目标和对象差异,其构建应当生成于地理学术研究与地理基础教育的互动与链接(见图1)。从类型1到类型5,地理学科知识的通识性增强,学术性下降。学术性强的地理知识面向地理学专门人才的培养,通识性强的地理知识则是面向地理核心素养的培养。地理学术研究与地理基础教育需要在“强有力的地理学科知识”的整体构建中通力合作,选拔出潜在的地理学专门人才,培育出具有地理核心素养的从事其他领域的人才。

图1 “强有力的地理学科知识”类型与人才培养目标对应体系

(1)致力于构建“强有力的地理学科知识”的学术共同体

“强有力的地理学科知识”是在一定的学术共同体中构建出来的、动态演进的。这个学术共同体由从事地理学术研究和基础地理教育的人员组成。一方面,学术研究社群的责任在于传递学术动态、界定学术边界,学术团体越是严密地“巡守”专业与非专业的边界,由此生产的知识越能具备更强的专业性,赢取大众的信任;另一方面,地理在中学课程中的意义在于提高学生作为公民的能力,“强有力的地理学科知识”要求教师技能娴熟、知识渊博,思考并积极与地理课程进行互动。

(2)适应混合式学习的开放式、参与式平台

“强有力的知识”不是事实或信息的堆砌,它是思想体系的一部分,是动态的、演化的,而地理学科也是演化的,地理学科的思维方式也是动态的。随着我国地理学从格局研究向过程研究的转变、从要素研究到系统研究的提升、从理论研究到应用研究的链接、从知识创造到社会决策的贯通,地理学的研究需要以综合的角度加深对人地复杂系统全面、综合、深入的理解。适应线上线下混合式学习的开放式、参与式平台,不仅有利于“强有力的地理学科知识”的动态生成,而且解决了学校有限的地理学习时间对学生获得“强有力的地理学科知识”的制约。