油画中的“水韵”

摘 要:西方绘画经历了中世纪的“神学”和文艺复兴的“理性”这两个独特时期一直发展至今,诞生了许多画种,在漫长的历史长河中,油画和水彩作为两个最受欢迎的独立画种,分别吸引了大批艺术家。许多著名的艺术家往往是水彩和油画皆能,而这使得他们在对画面的处理上,可以综合油画和水彩这两种不同画种所独具的画面效果和技法进行创作,从而创造出具有个人风貌的作品。这些艺术家们分别以各自的作品来表达对油画和水彩的理解,并在各种画种之间相互借鉴,以求创新。马琳·杜马斯就是其中之一,她的画面往往“逸笔草草,不求形似”,她模糊了油画、素描与水彩的界限,其油画作品就较好地体现出了“水韵”这一特点。

关键词:马琳·杜马斯;油画;水韵

一、关于马琳·杜马斯

马琳·杜马斯是荷兰当代著名的艺术家,1953出生于南非开普敦。她的学习经历极为丰富,1972至1975年间,在南非开普敦大学艺术系学习视觉艺术。毕业后继续在荷兰Haarlem63工作室学习绘画,1979年第一次参展就初露锋芒,受到媒体和社会的广泛关注[1]。杜马斯1995年和2000年出席和参加了威尼斯双年展和上海美术双年展,自此她的作品开始进入到了国人的视野,并迅速影響了一批年轻艺术家的创作风格。如今她以其作品的广泛视觉识别度和影响力活跃于国际画坛,成为当今世界上具有影响力的艺术家之一。

马琳·杜马斯独特绘画语言的形成和她的家庭背景与当时的社会环景有着紧密的联系[2]。经考证,杜马斯儿时一直在开普敦城郊的葡萄酒酿酒厂生活,她的父亲是酿酒厂的工人,承担着家庭全部的经济来源,她的母亲则是一名家庭主妇,平常在家里操持家务。在父母的陪伴下,杜马斯度过了12年的快乐时光。但由于她的父亲染上了酗酒的陋习,在杜马斯12岁时不幸去世。这样的打击成为了杜马斯人生的转折点,缺少了父亲的陪伴使她过早地接触到了这个社会的苦难与冷漠,这对她的艺术产生了深刻的影响。当时的南非正在实行种族隔离制度,白人有着至高无上的权利和地位。众多的原住黑人虽然身处自己的国家但却要遭到严重的剥削和压迫。杜马斯看到了女性与黑人儿童这些弱势群体的处境,对她幼小的心灵造成了深刻的影响。虽然作为白人的杜马斯在成长过程中各方面的权益都受到较好的保护,但面对身边的种族歧视和不平等,也让她深刻地认识到自己从来没有属于这片土地,像是一个完全无法融入的陌生人,这让她从小就产生了很深的负罪感。正是因为心中始终怀有一种对黑人和弱势人群的歉意,所以她在创作中经常选取黑人和妇女儿童来作为画面的主要形象。

马琳·杜马斯的艺术风格倾向于强烈的表现主义,她被称为“睿智的表现派艺术家”[3]。这样的称号与她对当代人、对社会的敏锐感受是分不开的。其作品往往综合了多种绘画元素,只要是利于表达她的感受和体验,她都会拿来使用并与自己的绘画相融合。她对水性绘画的迷恋使她的油画作品中也往往具有“水韵”这一特点。她能通过对画面的处理产生类似水彩的肌理效果,这极大增强了画面的表现力。

二、马琳·杜马斯的油画与水性纸本绘画

马琳·杜马斯的创作涉及多个题材且形式多变。她经常使用布面油画和纸本水彩进行创作,这是因为绘画材质的选择对画面呈现有着一定的影响,水彩画中偶得性的流淌和晕染效果是杜马斯所迷恋的。因此她在油画创作中十分追求水彩般的表现效果。

欣赏她的作品不难发现,无论是哪种作品,画面当中的“偶得性”始终是放在第一位的。杜马斯总会提高它的优先级,以至于形体的塑造、丰富的色彩都被她看作是为“偶得性”服务的工具。这与中国传统绘画所要求的“六法”有着极大的区别,在她的作品中不存在明确的秩序与准则。在她看来,“偶得性”的存在不仅可以让画面显得生动有趣而且可以贴近对象的真实。因为画家捕捉情感并再现的过程是十分艰难且面临着多次失败的可能,反复的描摹会使画家失去最初的冲动从而陷入机械式的绘画,这最为可怕。而那些狂放的笔触和色彩与水融合后产生的晕染效果恰是在画家的第一印象的驱使下产生的,这些往往离对象更近。在杜马斯的水彩画中,她把水在纸上肆意地倾倒、泼洒,然后加入色彩加以晕染,随着水色的流淌,用具有深浅浓淡变化的线条来勾勒轮廓。

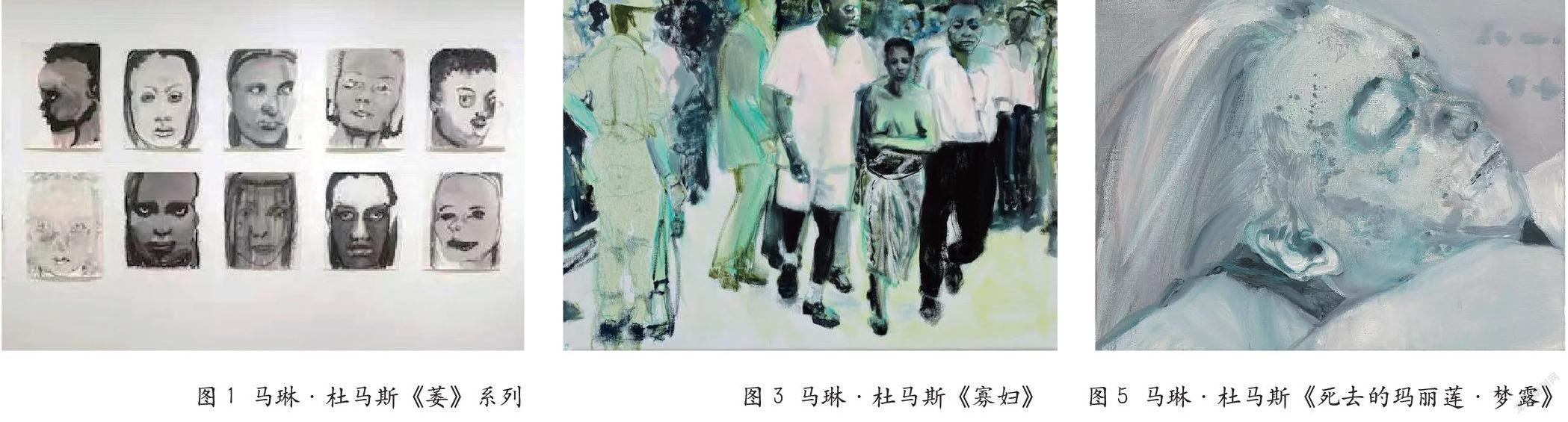

《萎》(如图1)是杜马斯最具代表性的水彩作品,这张画展现了她高超的水彩画技巧。画面中的头像并没有完整准确的边缘,她仅仅通过控制水流的大概方向来造型,画面中一些不规则的暗色块大都是无意之举,她仅仅在画面中点缀了五官便形成了一副极具表现力的作品。

杜马斯在其油画作品中也很注重“水韵”的营造,她会借鉴水彩作品的表现效果并将技法运用到油画创作中。《丧钟为谁而鸣》(如图2)是杜马斯创作的一幅以近景特写的方式来表现女性悲伤面孔的油画。在画面中可以看到水性绘画对她的影响,她用油画颜料、抹布、纸巾甚至手指来制作类似水彩的流淌和模糊效果,使得画面“水韵”十足。这类油画作品也在杜马斯的处理下表现出了很多偶得性,使得画面不再向现实靠拢,而是与表现更加贴近。

三、马琳·杜马斯对油画中“水韵”的探索

马琳·杜马斯的绘画具有强烈的综合性和表现性,她的油画作品融合了水彩的画面效果,颇具“水韵”。通过对她作品进行分析和笔者亲自动手尝试后发现,画面的留白、形体塑造和画面整体效果的把握,是其在创造过程中始终注意的地方。这也是她在油画中营造“水韵”的主要方法。

(一)油画作品中的留白处理

经笔者研究发现,马琳·杜马斯的油画作品中有大量是“未完成的”,这类作品被称为“open work”,意为“打开的作品”,这正是她借鉴了水彩画留白的特点而创作的。油画本身并无“留白”这一技法,油画追求画面的光洁与完整,如果将油画比作“填满”的艺术,那么“水彩”就是留白的艺术。而在杜马斯看来,她感觉画面的气息与传达的情感更为重要,她感觉画面的气息已经到了,再画下去这种感觉就会逃逸,画面的整体气氛也会被破坏,所以就停笔了,她对于作品这种“打开的状态”十分迷恋[4]。可以这样说,杜马斯油画作品中的留白处理,使画面具有了强烈的完整性和新颖的美丽,因为这类作品传达出来的是丰富的信息与作者浓厚的情感。

《寡妇》(如图3)是马琳·杜马斯的油画作品之一,这张画面描绘的是一个黑人妇女在人群中向观众走来的场景。在这张画中,可以看到杜马斯对于“留白”技法的运用。她赤露上身,而周围的人则衣帽端正,在内容上与马奈的《草地上的野餐》有着相同之处。但在表现方法上二者却天差地别,杜马斯的这张作品中,黑色妇女占据了画面中心的位置,呈现为一个黑色块。妇女身边的男子则通过留白和少许的颜色表现为亮白色的区域,这一亮一暗在画面中形成了强烈的对比,使妇女的剪影格外突出。在画面的背景部分,杜马斯用油罩上了一层薄薄的蓝色,通过轻快的用笔营造了画面的整体氛围,并利用油画颜料加入油会稀释透明的这一特点进行塑造,使画面颇具“水韵”,氛围浓厚。

(二)轮廓线和形体的塑造

轮廓线的处理和塑造一直是绘画中的一大难题,无论是抽象绘画还是具象绘画,轮廓线的塑造都对画面信息的传达起着重要的作用。可轮廓线本身是矛盾的,如果不画轮廓线物体就会没有形,从而丧失坚实感;如果画轮廓线就容易导致物体扁平,从而失去体积和空间。

杜马斯非常注重外轮廓的处理,这体现出她对正负形的运用,也暗示着另一部分空间的存在。通过对她的绘画作品分析后发现,她塑造物体的轮廓线充满着节奏变化,既有锋利如刀刻般的线条,也有着虚化模糊的線条。她在处理外轮廓线与背景时用力折腾,从而使画面中的各个物体的正形与负形相互连贯同一。通过背景和物体颜色相互挤压的方式,塑造出较为锋利的轮廓线,使得画面具有平面化的特征。而在塑造物内部的起伏体时,她又会使用较为虚的笔触进行绘制,通过使用极少的颜料和大量的油,使画面中的色彩产生透明感,并在刻画内轮廓线和形体转折处时会用画笔反复的搓擦,使颜色完全散开并产生晕染的感觉,形体过渡微妙自然。这种“外紧内松”的处理手法使画面产生了强烈的虚实节奏,这种节奏变化基本上贯穿于杜马斯的所有绘画作品。正是因为这种变化,使得其未完成的作品也具有强烈的“完成感”。

(三)油画作品中“水韵”效果的整体把握

出于对水性材料的迷恋,马琳·杜马斯的油画作品也具有水彩般的画面效果。她在绘制油画时常用极其稀薄的颜料进行绘制,并配上颜色深重的轮廓线从而产生水彩的画面效果。在处理整个画面时,杜马斯不会刻意地把固有色分得那么开,她会通过笔触将这些薄而透明的色彩相互混合,使颜色与颜色之间相互渗透,这样的方法在她的肖像画作品中经常被使用。

在《邪恶是平凡之事》(如图4)中,她描绘了自己反坐在椅子上并手扶椅背的背面神态。画面的五官似乎被曝光了一样,只有模糊的轮廓和掺和在一起的颜色,头发和面部都用色块表示。五官的边缘和背景都隐约露出嫩黄色,以及在阴影里,不那么明显的手部白色轮廓线,使整个人的形象都具有一种透明感。这些处理方法加强了画面的表现性,模糊了油画与水性纸本绘画的界限。

四、马琳·杜马斯油画

作品的“水韵”与情感表现

马琳·杜马斯的油画作品具有独特的水韵效果,不仅增强了画面的表现性成分,也使作品更富韵味。在马琳·杜马斯的作品《死亡的玛丽莲·梦露》(如图5)中,她的情感得到了完美与准确的表达,具有直击心灵的效果。这与其独特的表现方式有着密切的关系,可以说,“水韵”的处理方式在表达情感上与传统油画相比具有很大优势。

《死亡的玛丽莲·梦露》是马琳·杜马斯在2008年特意为美国展览创作的。画面描绘的是美国一代性感女神玛丽莲·梦露死后的样子。杜马斯利用玛丽莲·梦露尸检时的照片,用大量冷灰色创作,并在画面中赋予了强烈的个人情感,即对玛丽莲·梦露死亡的疑惑和震惊。整张画面呈灰色调,因所用的颜料都极为稀薄,所以颜色相互渗透融合,画面轮廓线处理得较为模糊,只有脸上的尸斑较为明显,这种类似水彩效果的画面肌理将玛丽莲·梦露死后的状态真实地表现出来。这种真实性更贴近于表现而不是再现。玛丽莲·梦露这位悲剧人物生前的光鲜亮丽早已深入人心,作为“性感”的代表。她给人的感觉是俏皮可爱的。但死后的她脸上开始出现肿胀和尸斑,颠覆了人们对她的印象。杜马斯在这幅作品中,除了再现了尸体的细节,还用自己独有的表现方式,以冷静的态度放大了玛丽莲的悲剧,表达了自己和世人的不解。

《马拉之死》(如图6)也是表现死亡题材的名作,它的作者是新古典主义大师雅克·路易·大卫。画面描绘了马拉惨遭暗杀,死在浴缸中的场景。将两张作品对比起来可以发现,虽然这两种画都以死亡为题材,但在情感表达上而言,《马拉之死》就表现得相对比较克制。大卫如实描绘了客观世界的细节,马拉死亡的神态、手中握着的笔、书写至一半的回信,这些都真实地再现在画面中[5]。虽然大卫极力塑造了这位英雄的形象,也成功地做到了这一点,但过多的再现性描述不可避免地削弱了表现性成分。油画作品相比于水彩虽具有厚重细致的特点,但随着绘画的深入,“画味”也会减少,而在处理“画味”这个问题上,水彩就具有独特的优势。《死亡的玛丽莲·梦露》中,玛丽莲·梦露“不清楚”的五官和脸上类似水彩的独特肌理都强化了杜马斯的个人表达,较好地表现了艺术家的个人情感,看着这幅作品不觉地会从心底产生震撼和对玛丽莲·梦露之死的惋惜。

五、结语

绘画艺术发展至今,它的功能性、评判标准、表现效果乃至审美趣味都发生了巨大的转变。当代绘画艺术注重的是各画种之间的综合和艺术家的主体性。如今的艺术家们在绘画风格和艺术语言上不断进行创新,尝试在不同画种之间自由组合和借鉴。将油画与水彩结合能够取长补短,符合了当代艺术相互融合的特点,体现了时代精神。马琳·杜马斯通过她的个人创作显示了油画与水彩结合的优势,是值得学习和借鉴的。

参考文献:

[1]林曰惠.忧虑与希望——解读画家玛琳·杜马斯及其作品[J].美术观察,2005(5):101.

[2]贺靖.杜马斯的创作思路浅析[J].艺术探索,2006(4):58-59+141.

[3]许宁.马琳·杜马斯作品的魅力[J].饰(北京服装学院学报艺术版),2008(1):58-59.

[4]王溢.塞尚水彩与其晚年油画的关系[J].大众文艺,2020(23):64-65.

[5]贡布里希.艺术的故事[M].范景中,译.北京:生活·读书·新知三联书店,1999:485.

作者简介:倪铮,福建师范大学美术专业硕士研生。研究方向:油画。