控失尿素和密植对辽河三角洲水稻产量和氮素利用率的影响

曲 航,宫 亮,李 波,金丹丹,高 云,张文忠,孙文涛*

(1.辽宁省农业科学院植物营养与环境资源研究所,辽宁 沈阳 110161;2.沈阳农业大学水稻研究所,辽宁 沈阳 110866;3.瓦房店市农业技术推广中心,辽宁 瓦房店 116300)

辽河三角洲位于辽河平原的南端,拥有靠辽河水灌溉的连片生态稻田,水稻常年种植面积约18万hm2,该地区因光热资源充足、农田基础设施完备,是著名的盘锦大米主产区,也是东北重要的高产优质粳稻生产基地;然而在生产实践中,该地区水稻种植长期依赖过量氮肥投入,纯氮用量高达300 kg/hm2。过量施氮不仅没有增加产量,反而降低了氮肥回收利用率,使其常年徘徊在26.6%~33.0%,致使氮素盈余过多[1]。这些盈余的氮素大部分通过气态排放进入大气,或随水以淋洗和径流的方式进入水体,直接威胁生态环境安全[2]。

研究表明,确定适宜的氮肥用量是从源头控制氮素损失、提高氮素利用率的关键,通过合理布局作物种植密度可以促进作物生长从而获得高产。有研究基于肥料效应函数和土壤-作物系统氮素平衡等模型,推导出辽河三角洲地区水稻种植的氮肥推荐用量为225~245 kg/hm2[1,3]。然而,不同田块间土壤肥力差异较大,这就导致所推荐的氮肥用量在田块尺度上的实际应用效果仍有待深入研究[4],并且氮肥类型和群体密度同样是影响作物氮素高效利用的重要因素。控失尿素等新型氮肥可以减缓尿素在土壤中的转化过程,减少氨挥发和反硝化损失,促进作物氮素吸收和产量形成[5],同时,适当密植能够发挥群体优势,增加作物群体光能利用率,提高氮肥利用率、实现高产[6]。然而,目前尚不确定辽河三角洲稻区适宜采用的氮肥类型和种植密度,关于两者之间的交互作用也缺少相关试验研究。因此,本研究依托具有11年历史的长期定位监测点,在当地推荐的施氮量基础上,设置了不同氮肥类型、种植密度处理,旨在研究控失尿素、密植及其交互作用对水稻产量和氮肥利用率的影响,本研究结果可为优化稻田生态系统,改善稻田生态环境提供技术支撑。

1 材料与方法

1.1 试验区概况

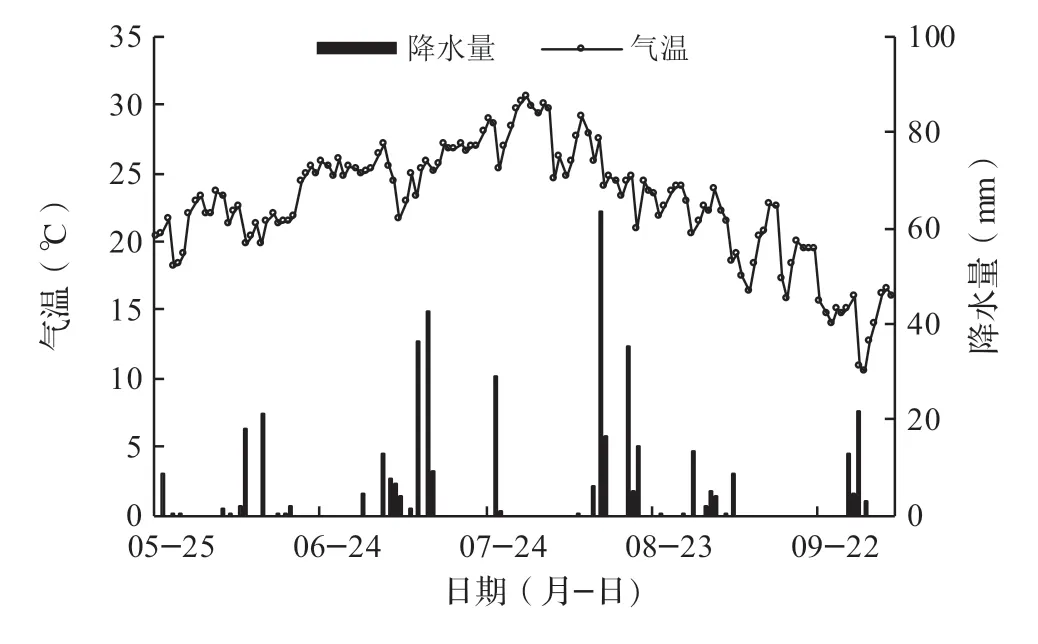

试验于2018年5~10月在辽河三角洲中心地带的盘锦市盘山县坝墙子镇姜家村(122°14′29″E,41°9′23″N)进行,供试土壤为盐渍型水稻土,0~20 cm土层土壤理化性状:pH 7.1,有机质28.4 g/kg,全氮1.43 g/kg,全磷0.57g/kg,全钾21.8 g/kg,碱解氮113 mg/kg,有效磷27 mg/kg,速效钾257 mg/kg,容重1.23 g/cm3。该地区属温带半湿润季风气候类型,年均降水量650 mm,年均气温8~9 ℃,无霜期165~170 d。试验点水稻生长季降水量460.7 mm,降水主要发生在7~9月;日均气温变化范围为10.5~30.5℃,平均值为(22.7±4.2)℃(图1)。

图1 水稻生长季气温和降水量

1.2 试验设计

试验采用氮肥类型和密度两因素完全随机设计,设置3个氮肥处理:不施氮肥(CK)、普通尿素(CU)和控失尿素(CLU);2个移栽密度处理:稀植(D20)和密植(D33),行距不变,均为30 cm,株距分别为16.7和10.0 cm,即每平米水稻穴数分别为20和33穴。试验小区面积为5 m×10 m=50 m2,每个处理重复3次。依据当地实际情况推荐的水稻氮肥用量为240 kg/hm2,氮肥按基-蘖-穗肥比例40-30-30分次施用。磷肥(P2O5)和钾肥(K2O)用量均为90 kg/hm2,各小区用量相同,全部作为基肥一次施用。氮、磷、钾肥料种类为普通尿素(N 46%)、控失尿素(N 43.2%,氮控失率≥45%,由河南心连心化肥有限公司提供)、过磷酸钙(P2O512%)和硫酸钾(K2O 50%)。各小区之间用PVC板分隔并筑埂,单灌单排。供试品种为辽河三角洲稻区的代表性水稻品种“盐丰47”,4月15日水稻大棚育秧、5月26日插秧、10月8日水稻收获,其他管理措施如病虫害防治与灌溉等均按照当地常规方式进行。

1.3 测试项目

分蘖动态调查:在每个小区中设置一个包含8穴水稻的微区,水稻生育期内每7 d调查分蘖数,记录分蘖动态。

干物质和氮素积累:在移栽期(5月26日)、分蘖中期(6月14日)、最大分蘖期(7月4日)、穗分化期(7月20日)、灌浆期(8月24日)和成熟期(10月5日)分别进行采样。为减少边际效应,在小区的非边行处采集8穴水稻样品。样品在70℃烘干后测定干重,穗分化期和成熟期植株样品粉碎后用凯氏定氮法测定氮含量。

测产和考种:水稻收获时每个小区随机选取8穴水稻进行考种,调查指标包括有效穗、穗粒数、千粒重和结实率。小区中间3 m2水稻收获后用于测定籽粒和秸秆产量,籽粒产量按照14%含水量计算。

1.4 数据处理与计算

用SAS 9.4的GLM模型进行两因素方差分析,模型包括:氮肥(N)、密度(D)和氮肥×密度(N×D)。

作物生长速率和氮素吸收速率由生育阶段内(移栽-穗分化和穗分化-成熟)每日干物质和氮素积累计算得出。

氮肥回收利用率(%) = (施氮区地上部吸氮量-不施氮区地上部吸氮量)/施氮量×100。

2 结果与分析

2.1 水稻产量及其构成因子

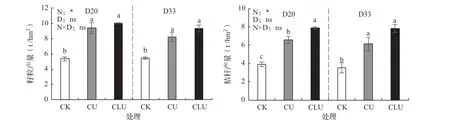

氮肥类型对水稻籽粒和秸秆产量均有显著影响,而密度和氮肥类型×密度的交互作用对籽粒和秸秆产量均无显著影响。与普通尿素(CU)相比,控失尿素(CLU)处理的籽粒和秸秆产量分别提高了10.0%和23.8%;与稀植(D20)相比,密植(D33)处理的籽粒和秸秆产量表现出下降趋势(图2)。

图2 控失尿素和密植对水稻籽粒和秸秆产量的影响

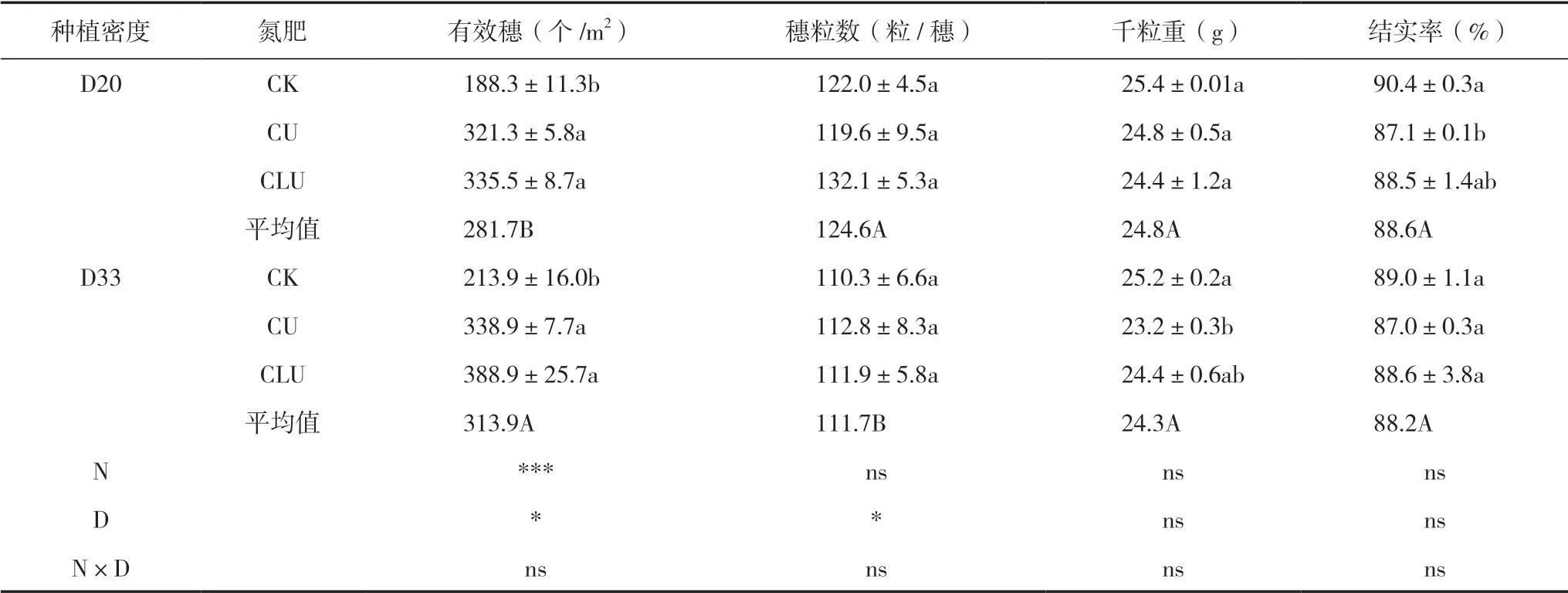

氮肥类型和种植密度对产量构成因子的调控作用差异较大(表1)。总体上,氮肥类型和种植密度均显著影响了有效穗的形成,有效穗数在不同氮肥类型处理间表现为CLU>CU>CK。与CK处理相比,CLU和CU处理的有效穗分别显著提高了80.1%和64.2%。相似的,密植同样有利于有效穗形成,与D20处理相比,D33有效穗显著增加了11.4%。氮肥类型对穗粒数的影响不显著,但种植密度显著影响穗粒数,与D20处理相比,D33处理的穗粒数显著减少了10.3%。氮肥类型、种植密度及其两者交互作用对千粒重和结实率均无显著影响。施用普通尿素和控失尿素均能够通过增加有效穗进而提高产量,控失尿素在提高有效穗的作用上更为突出,尽管密植能够促进有效穗形成,但无法维持较高的穗粒数,因此对产量的提升作用不大。

表1 控失尿素和密植对水稻产量构成因子的影响

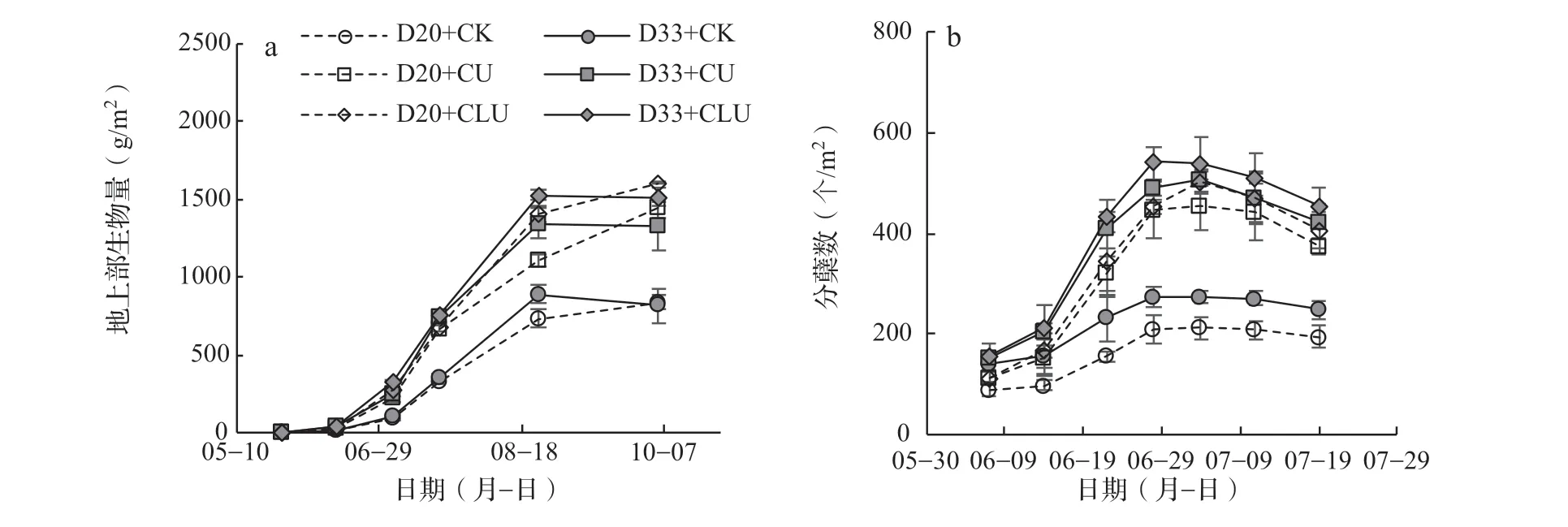

2.2 干物质累积和分蘖动态

与CK处理相比,无论是水稻生育前期(移栽-穗分化期)还是生育后期(穗分化-成熟期),施氮处理尤其是CLU处理的地上部干物质积累均显著提高(图3a)。与D20处理相比,D33处理能够显著提高生育前期地上部干物质积累,但生育后期的干物质积累优势逐渐减弱(图3a)。对于分蘖动态而言,控失尿素和密植均能够显著促进分蘖发生,在分蘖期形成更大的水稻群体,控失尿素施用条件下,稀植和密植处理的最大分蘖数分别高达502.0 和543.8个/m2(图3b)。

图3 控失尿素和密植对水稻地上部生物量和分蘖动态的影响

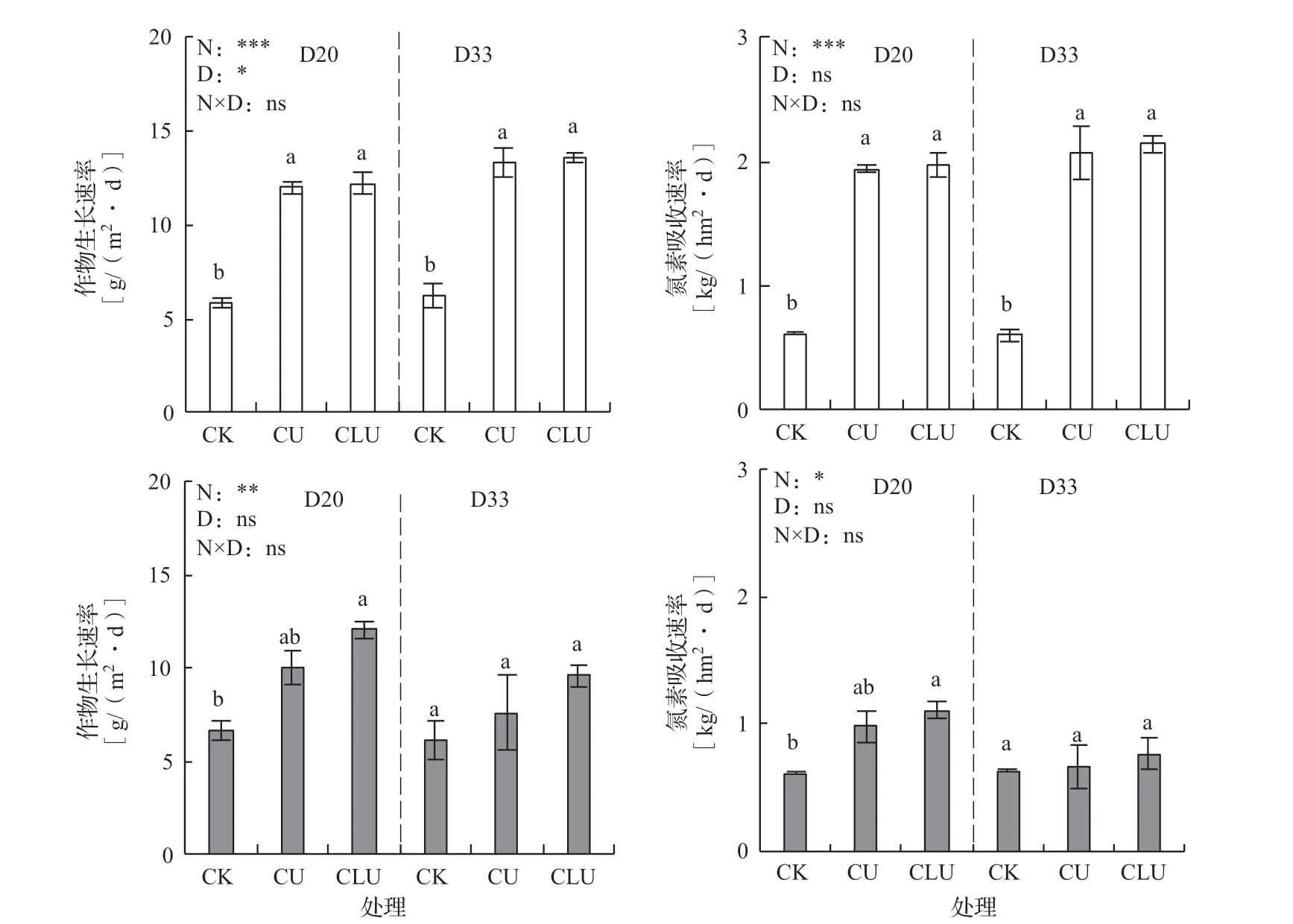

2.3 作物生长速率和氮素吸收速率

在生育前期和生育后期,与CU处理相比,CLU处理在作物生长速率和氮素吸收速率方面均优势明显(图4)。与D20处理相比,D33处理提高了生育前期水稻生长速率和氮素吸收速率,而生育后期的作物生长速率和氮素吸收速率均表现出下降趋势(图4)。

图4 控失尿素和密植对水稻作物生长速率和氮素吸收速率的影响

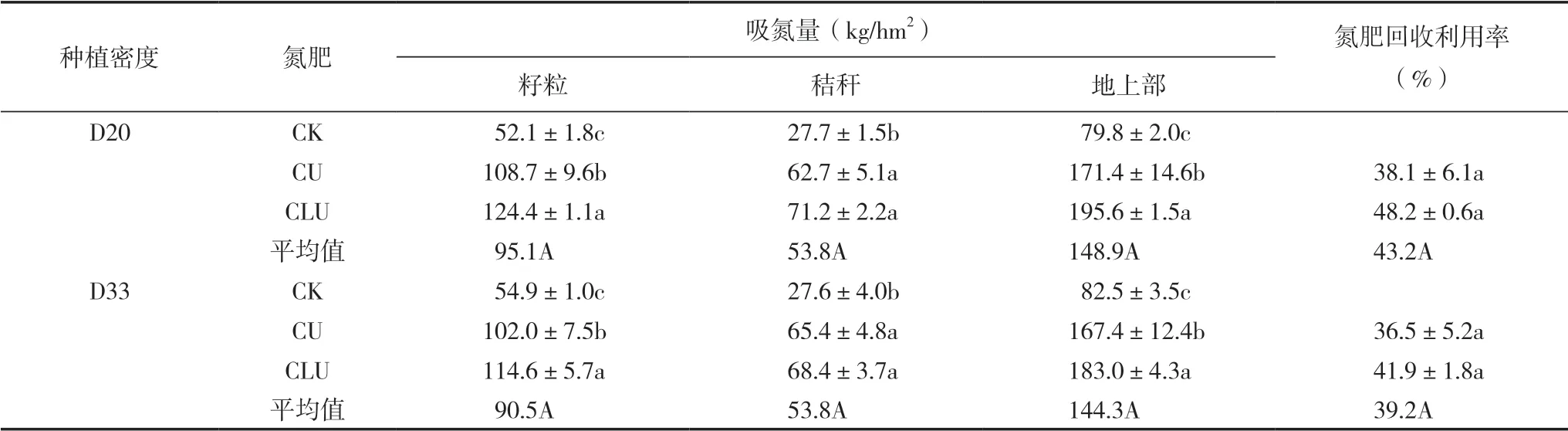

2.4 氮肥回收利用率

与CU处理相比,CLU能够显著提高籽粒、秸秆和地上部吸氮量,增幅为4.7%~14.5%;同时,CLU处理相对CU处理的氮肥回收利用率提高了5.4%~10.1%。不考虑氮肥类型,D33与D20处理相比,籽粒、秸秆和地上部吸氮量以及氮肥回收利用率均略有下降,但并不显著(表2)。

表2 控失尿素和密植对水稻吸氮量和氮肥回收利用率的影响

3 讨论

氮肥用量、氮肥类型和栽培密度是影响水稻生产和氮素利用的重要因素。在辽河三角洲稻区,采用当地氮肥推荐用量可使当季氮肥投入量减少18%~25%,而水稻仍可以保持稳产高产[3]。但在此基础上,提高粳稻移栽密度,籽粒产量和氮肥利用率均没有显著提高,而施用控失尿素,不管稀植还是密植条件下,均可以提高籽粒产量和氮肥利用率。同时,受氮肥类型和种植密度等多因素的影响,水稻在生育期所积累的光合产物直接决定了各产量构成因子的形成[7]。因此,有必要详细分析水稻的产量、干物质以及氮素的积累过程,这有助于理解不同氮肥类型和密度条件下的产量差异成因。

3.1 密植对水稻产量和氮素利用的影响

目前,关于产量对密植响应的研究报道并不一致。有研究认为密植可以提高产量,双季稻区早、晚稻密植后产量分别显著提高15.4%~55.2%和9.2%~33.1%[6,8];在 寒 地[9-10]和 低 产 稻田[11]中,密植可以分别增产3.2%~10.7%和6.1%~34.7%。但本研究中利用减少株距的方式增加种植密度,并没有进一步提高水稻产量,反而有减产风险,这可能是由于气候、品种和氮肥用量等均能够显著影响种植密度对水稻群体的调控效果。有研究表明,对于分蘖力较强的水稻品种,密植会限制籽粒灌浆而造成减产2.0%~4.2%[10]。在本试验中,水稻密植后群体增大,预示着光能截获能力增强,可以促进前期干物质积累、氮素吸收和有效穗形成;然而,水稻群体过大会加速生育后期群体氮素竞争,后期缺氮早衰导致了穗粒数显著减少。也有研究与本研究结论有所差异,陈佳娜等[8]研究认为,尽管其供试品种密植后同样出现穗粒数和有效穗的此消彼长,但有效穗的增幅远远高于穗粒数的降幅。施氮量为适宜用量的1.25~1.5倍时,密植对氮素吸收的促进效果会显著下降[11-12]。而本试验氮肥施用量在推荐范围内,因此氮肥用量并不是限制因素。在本研究中,密植与稀植相比氮肥利用率有下降趋势,主要原因可能是密植限制生育后期氮素吸收利用,导致群体吸氮量下降。但也有研究表明,在辽宁地区进行辽星1号密植后,适当减少氮肥投入可以显著降低稻田温室气体排放,提高氮肥利用率[13]。

3.2 控失尿素对水稻产量和氮素利用的影响

不管稀植还是密植,与施用普通尿素相比,施用控失尿素均有利于生育前期分蘖和成穗,从而形成更大的籽粒库,最终提高产量,这与前人的研究结果相一致[5]。水稻氮素营养状况决定了水稻的穗粒数[14],控失尿素可以改善生育后期的作物生长速率和氮素吸收速率,但仅增加稀植处理而非密植处理的穗粒数,这主要归因于密植条件下控失尿素进一步增大群体,而造成后期氮素需求无法满足的问题。此外,本试验中控失尿素表现为增产趋势,相似的情况也发生在江淮稻区的控失尿素应用报道中[15],同时农作制度、氮肥运筹、种植模式等因素也会影响控失尿素的施用效果。

在水稻[5,16]和玉米[17-18]单季种植时,控失尿素的增产幅度分别为7.5%~12.2%和13.5%~33.5%。在冬小麦-夏玉米轮作时,控失尿素只显著提高冬小麦产量,而夏玉米产量持平[19]。控失尿素施用量在150~250 kg/m2时,玉米平均增产24.7%,而当施用量达到300 kg/m2时增产幅度下降到8.7%[18],说明当总氮投入充足时,水稻产量已经接近或达到潜力水平,其增产效果会被削弱。控失尿素通过氮肥缓释作用减少氮肥损失从而提高氮肥有效性,其中,氨挥发和氧化亚氮排放降幅分别为18.0%和58.0%[20-21];对于氮肥利用率而言,施用控失尿素后地上部吸氮量得以提高,氮肥回收利用率也增加了7.8%。

氮素盈余是衡量农田氮素管理水平的重要指标,采用区域氮肥推荐量在减少氮素盈余方面效果显著,但同一区域不同田块间通过氮肥推荐用量获得的产量往往因土壤肥力和管理水平的区别而有很大差异[4,22]。不施氮处理的产量和吸氮量水平可以直观反映土壤供氮能力,并与施氮后的产量表现密切相关[23-24]。有研究者建议当土壤供氮能力较弱时,区域氮肥推荐用量应该适当增加[24],而施用控失尿素同样可以弥补土壤供氮能力的不足,水稻可以基本达到目标产量从而减少氮素盈余。本研究表明,施用普通尿素后地上部吸氮量达到167.4~171.4 kg/hm2,而控失尿素处理地上部吸氮量可以提高至183.0~195.6 kg/hm2,从而使得氮素盈余控制在89.4~102.0 kg/hm2,最终氮素盈余可以减少15.7~28.2 kg/hm2。本研究施用普通尿素后,籽粒产量和地上部吸氮量略低于长期定位试验的潜力产量(10.2 t/hm2)和吸氮量(202.0 kg/hm2)[1,3],而控失尿素效果显著提高,氮素盈余显著减少,但其产量和氮素利用率提高能力在不同密度下有所不同,因此控失尿素等新型肥料具有进一步降低氮肥推荐施用量、提高氮素利用率、减少氮素盈余的潜力,但作用效果和幅度还有待深入研究。

4 结论

在当地氮肥推荐用量基础上,不管是稀植还是密植,与施用普通尿素相比,施用控失尿素水稻产量能够提高6.6%~13.8%,同时氮素利用率提高5.4%~10.1%。而密植并不能提高水稻产量和氮素利用率,反而有减产风险。虽然密植促进了水稻前期干物质积累、氮素吸收和有效穗形成,但群体过大会加速生育后期群体氮素竞争,导致穗粒数显著降低10.3%。施用控失尿素能够改善水稻密植和稀植时生育前期的生长和氮素吸收状况,但密植条件下控失尿素进一步增大群体,进而造成后期氮素需求无法满足的问题。此外,施用控失尿素还可以通过提高吸氮量增加氮素利用率,从而间接减少氮素盈余15.7~28.2 kg/hm2。因此,在辽河三角洲地区,稀植方式配合施用控失尿素可以作为适宜该地区的水稻稳产高产种植的有效管理措施。