草原补奖政策下资源禀赋对牧民畜牧业代际意愿的影响

郭章栋, 冀 昊, 李 敏

(西北农林科技大学经济管理学院, 陕西 杨凌 712100)

青海省河南蒙古族自治县(以下简称河南县)境内天然优质草场集中分布,是全省乃至全国生态保护最好的优良牧场之一,在青海省内拥有十分重要的经济和生态地位。但在长期传统的粗放型游牧经营方式下,牧民对草地缺乏科学的管理和有效的保护,生态环境受到一定破坏,草原生态安全已成为牧区可持续发展最关键的问题之一[1]。政策干预则是将这种负外部性问题内部化,恢复草原生态环境,实现牧区可持续发展的有效途径[2-3]。因此,为加强草原生态保护,促进牧民增收,加快牧区可持续发展,我国从2011年开始实施第一轮草原生态保护补助奖励政策(以下简称草原补奖政策);2016—2020年实施新一轮草原补奖政策,全面推行草原禁牧轮牧和草畜平衡制度,划定和保护基本草原,以促进草原生态环境全面恢复。李新一等[4]研究发现,与实施草原补奖政策前的2011年相比,草原植被综合盖度提高了4.3%,牛出栏率提高了1.3%,羊出栏率提高了4.2%,实现了草原生态恢复的生态目标与禁牧不禁养、减畜不减收的经济目标,可见草原补奖政策对牧区的可持续发展具有深远意义。研究表明,人口持续增长造成的生态压力过大,是导致我国牧区生态安全问题的最根本原因[5],牧户作为牧区人口生态压力的基本单元,其畜牧业代际传递意愿间接影响草原生态恢复的效果,所以研究牧民的草原畜牧业代际传递意愿不仅能分析当代牧民草原畜牧业的持续经营意愿,还能在一定程度上预测未来牧区人口生态压力的变化[6],这为草原生态保护和畜牧业可持续发展提供了一定的借鉴。家庭资源禀赋作为整个家庭所拥有的能力和资源,对于牧民畜牧业生产行为的选择和决策具有显著影响[7],所以较为全面的分析家庭资源禀赋对牧民畜牧业代际传递意愿的影响,能更好的理解牧民代际传递意愿的影响因素。另一方面,草原补奖政策通过约束与改变牧民的生产行为,最终影响牧民的收入。胡振通等[8]研究发现,草原补奖政策正向影响牧民的收入,并进一步影响牧民对未来畜牧业经营的决策。因此,在研究家庭资源禀赋对牧民畜牧业代际传递意愿的影响中,草原生态补奖政策对二者的关系存在何种影响机理值得进一步探讨。

近年来,学术界围绕牧民畜牧业代际传递意愿进行了一系列研究。结果表明,牧民的个体特征[9](民族、年龄、受教育程度等),家庭经营特征[9-12](家庭人口数、畜牧业从业人数、畜牧业总收入、家庭经营规模、经营机械化水平等),人口流动[13-14],草场区位结构[15],及政策因素[16-17](退牧还草、草原补奖政策等)对畜牧业代际传递意愿产生了不同的影响。以上研究从多个角度考察了牧民草原畜牧业代际传递意愿的影响因素,但仍存在一定的不足之处:(1)从研究视角来看,虽然现有研究关注到了家庭资源禀赋和草原补奖政策对牧民草原畜牧业代际传递意愿影响,但未将三者纳入同一分析框架中,更是缺乏对草原补奖政策的调节机制研究;(2)研究区域上看,研究青藏高原腹地典型草原补奖区域的牧民草原畜牧业代际传递意愿的文献较少。鉴于此,本文引入人力、社会、经济、金融和自然资本禀赋来探究影响牧民畜牧业代际传递意愿的主要因素(1)本文不区分资本和资源的概念。。在此基础上,以草原补奖资金为调节变量,进一步分析草原补奖政策对二者之间的关系是否存在调节作用。本文旨在揭示家庭资源禀赋对牧民畜牧业代际传递意愿的影响,检验草原补奖政策对家庭资源禀赋影响牧民畜牧业代际传递意愿的调节作用,拓展现有文献在牧民在畜牧业代际传递意愿方面的研究,并为今后是否继续实施补奖政策提供现实依据以及为政府指导牧民如何实现可持续经营提供一定的建议。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

河南县位于青藏高原东北部,地处35°46′~37°10′N和98.54°53′~101°22′E之间,总面积为17 252.27 km2,辖优干宁镇、宁木特乡、赛尔龙乡、多松乡、柯生乡1镇4乡。地形以高原山地为主,大部分地区海拔3 200 m以上,属高原大陆性气候,昼夜温差较大,年降水量330~420 mm,平均气温在-0.7~6.3℃,是干旱、半干旱缺水地区,水资源分布不均,年水资源总量6.33亿m3。河南县作为纯牧业县,是青海省畜牧业的主要生产基地之一,天然草场12 877.8 km2,可利用草场12 186.67 km2,占草场总面积的94.63%,2018年畜牧业产值占全县总产值GDP的55%以上(2)资料来源:《河南县2018年国民经济和社会发展统计公报》,http://www.henanxian.gov.cn/html/contents/20/7347.html。。作为重要的畜牧业生产基地,其天然草原对于保障当地畜牧业的持续发展具有深远的意义。但相关资料表明[18],高寒的地理环境、恶劣的气候条件伴随人口的快速增长,畜牧业出现了长期超载过牧现象,导致水土流失、植被破坏等问题,严重威胁河南县草原生态以及畜牧业的可持续发展。2011年,河南县开始对全县6 633.33 km2的中度以上退化天然草原和夏季草场实施禁牧补助;对禁牧区域以外的5 553.33 km2可利用草原实施草畜平衡奖励(3)资料来源:共和县人民政府《关于印发2011年共和县草原生态保护补助奖励机制实施方案的通知》,http://www.gonghe.gov.cn/html/1825/268906.html。。2017全县实现了脱贫摘帽,退出贫困县行列。目前草原生态恢复已取得巨大成效,是草原补奖政策实施区域取得成功的典型。

1.2 数据来源

本文所用数据来源于课题组在2020年9—10月份期间对河南县牧民的入户调查。以整个县域作为调研区域,采用分层抽样和随机抽样相结合的原则抽取样本。为保证数据信息准确,聘请熟悉当地语言的翻译进行协助调研,共计发放问卷304份,根据研究所需的关键变量进行筛选,剔除前后矛盾等严重不合格问卷30份,剩余有效问卷274份,合格率为90.13%。问卷主要包括牧民个人基本特征、家庭畜牧业经营情况、社会关系情况、草原补奖政策执行等方面。

1.3 研究设计

1.3.1畜牧业代际传递意愿 牧民草原畜牧业代际传递意愿牧民草原畜牧业代际传递意愿是牧民为实现家庭总体效用最大化目标下最优的家庭分工决策意愿,是其综合所有的家庭资源禀赋所做出的理性选择。牧区畜牧业能否实现代际可持续发展,一个重要影响因素是老一辈牧民的代际传递意愿。因此,文中的因变量为牧民草原畜牧业代际传递意愿,将牧民草原畜牧业代际传递意愿用被访问牧民对“是否愿意后代继续从事草原畜牧业”的意愿响应代替,共有“不愿意”、“由子女自己决定”、“愿意”3种可选择的情况。

1.3.2家庭资源禀赋 家庭资源禀赋Bourdieu认为家庭资源禀赋在一定程度上影响个体行为决策的方式与结果,包括人力资本、经济资本、文化资本3个方面[19]。鉴于Bourdieu对资源禀赋研究的权威性及前人的研究成果,同时结合草原畜牧业的特点,本文构建牧民的家庭资源禀赋指标时,从人力资本、社会资本、经济资本、金融资本和自然资本5个维度进行。

人力资本是指家庭成员年龄、文化程度、家庭劳动力数量等所形成的知识和技能的积累[20]。选取牧民年龄、文化程度以及是否参加畜牧业培训作为人力资本的衡量指标。

社会资本主要包括家庭成员的社会关系格局、组成方式和网络系统[21]。在借鉴前人的研究成果[14,22],选取牧民经常联系人数、家里是否有村干部和人情消费支出作为社会资本的衡量指标。

经济资本是指家庭资产可以直接兑换成货币并制度化为产权形式的为个人或家庭所拥有的资本,它能在特定情况下促使人们形成“理性”习惯并影响人们的最终决策[23-24]。本文选取家庭总收入、畜牧经营收入占比和年末牲畜数量来表征经济资本禀赋。

金融资本是指个体和家庭所拥有的储备资金、获得金融资产的便利程度等[25],获取资金的能力对畜牧业发展尤为重要,参照既有研究[26],选取家庭存款金额、近五年贷款次数和近五年贷款次数总额作为金融资本禀赋的衡量指标。

自然资本是指能够在现在或未来提供有用的产品或服务的自然资源及环境资产的存量[14]。牧民的自然资本禀赋主要包括牧民所拥有的草场大小和地形地貌等,本文选取牧民所拥有的草场面积和草场是否退化(牧民对草场质量的判断表征)作为自然资本禀赋的衡量指标。

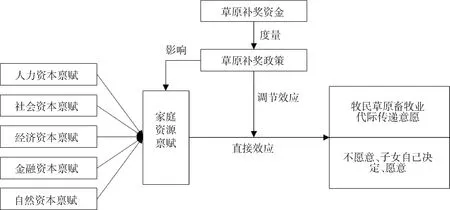

1.3.3草原补奖政策的调节作用 草原补奖政策的调节作用具有生态效益和社会效益的草原补奖政策,是国家保障生态安全和牧民生计的重大举措,对促进草原生态的恢复,实现生态保护与牧民生计可持续良性循环影响深远。冯晓龙等[27]研究发现存在部分牧户将草原生态补偿资金作为自己发展畜牧业生产的资金来源之一,进而增加牲畜养殖;而马如意等[28]研究表明,草原补奖资金能够激励牧民进行适应性调整,用现代化养殖理念和技术推动生产效率的增长;张郁等[29]在研究养猪户环境保护行为时发现,生态补奖政策对养殖户资源禀赋—环境行为关系会产生正向的促进作用。因此,本文选取草原补奖资金总额作为草原补奖政策的代理指标,以草原补奖资金作为传导路径,探讨其如何影响资源禀赋进而调节牧民代际传递意愿。最终得到如下理论框架如图1所示。变量赋值和说明见表1。

图1 理论框架Fig.1 Theoretical framework

表1 变量的界定Table 1 Definition of variables

1.4 研究模型

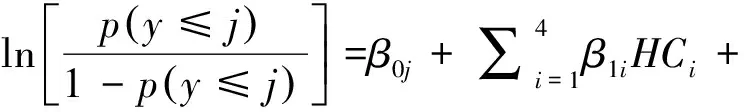

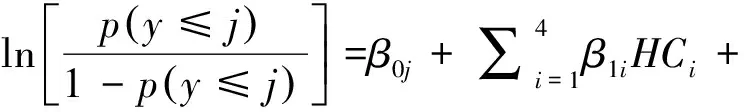

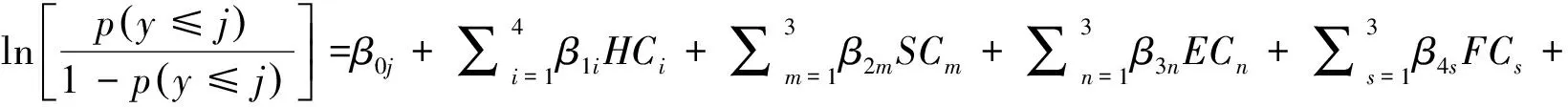

对于被解释变量“牧民草原畜牧业代际传递意愿”,当牧户回答:“不愿意”取值0,回答“子女自己决定”取值1,回答“愿意”取值2,即所解释的因变量是非连续有序变量。据此,本文采用多元有序Logistic模型进行实证分析,其模型形式如下:

(1)

在(1)式中,y为被解释变量,即牧民草原畜牧业代际传递意愿,分三个等级,分别用0,1,2表示;xi为人力资本、社会资本、经济资本、金融资本、自然资本5个维度的资源禀赋变量和草原补奖资金变量;βoj表示截距;β表示回归系数。

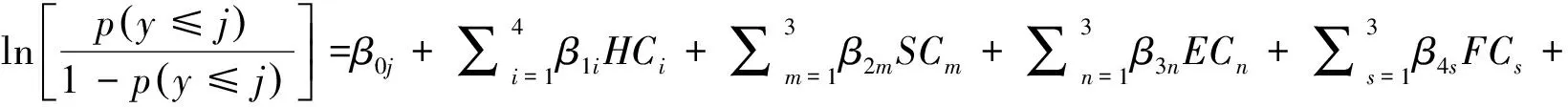

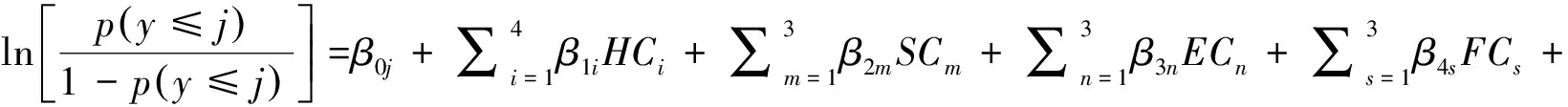

根据本文的研究目的,将式(1)细化为模型1和模型2以研究家庭资源禀赋对牧民畜牧业代际传递意愿的影响。模型2在模型1的基础上加入草原补奖资金变量。

模型1和模型2分别如下(2)和(3)式:

(2)

(3)

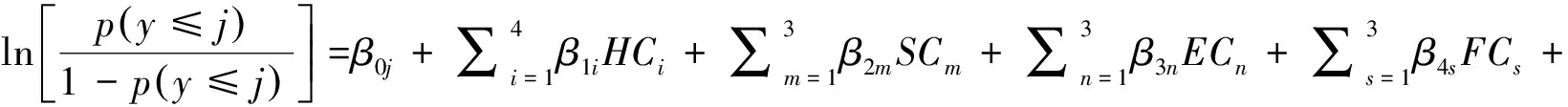

在此基础上进一步构建五个模型,以检验草原补奖资金在5种家庭资源禀赋对牧民畜牧业代际传递意愿的影响中是否存在调节作用。

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

2 结果与分析

2.1 家庭资源禀赋影响牧民畜牧业代际传递意愿的差异分析

2.1.1人力资本禀赋 愿意进行代际传递的牧民家庭畜牧业劳动力数量为2.92(P<0.01)显著高于不愿意代际传递的2.36(见表2)。可见家庭畜牧业劳动力数量越多的牧民代际传递意愿更高。不愿意进行代际传递的牧民参加畜牧养殖技能培训类型值为0.22(P<0.01)显著高于愿意代际传递的0.13,表明没参加过畜牧养殖技能培训的牧民代际传递意愿更高。

表2 家庭资源禀赋影响牧民代际传递意愿的差异比较Table 2 Comparison of family resource endowment's influence on herdsmen's intergenerational transmission intention

2.1.2社会资本禀赋 愿意进行代际传递的牧民家里有村干部类型值为0.11(P<0.05)显著高于不愿意代际传递的0.00。表明家里有村干部的牧民代际传递意愿更高。

2.1.3经济资本禀赋 愿意进行代际传递的牧民畜牧经营收入占总收入比值为0.68(P<0.01)显著高于不愿意代际传递的0.46。表明畜牧经营收入占总收入比越高的牧户的代际传递意愿更高。

2.1.4金融资本禀赋 愿意进行代际传递的牧民近五年贷款次数为0.79(P<0.1)显著高于不愿意代际传递的0.72。近五年贷款次数越多的牧民代际传递意愿更高。愿意进行代际传递的牧民家庭存款为2.10(P<0.05)显著高于不愿意代际传递的1.90,可见家庭存款越多的牧民代际传递意愿更高。

2.1.5自然资本禀赋 愿意进行代际传递的牧民草场是否退化类型值为0.30(P<0.1)显著低于不愿意的0.46。表明草场质量越好的牧户代际传递意愿更高。

2.2 Logistic模型估计与结果分析

首先,为保证回归结果的一致性和无偏性,本文对各维度的自变量进行相关性检验,采用SPSS25.0软件分析得到的全部结果显示,各自变量的方差膨胀因子(Variance inflation factor,VIF)均小于2,远远小于10,说明所选变量之间不存在强多重共线性。本文采用STATA15.0,对274个样本数据进行多元有序Logistic回归,其中模型1只包含入家庭资源禀赋各维度指标,模型2进一步加入草原补奖政策指标,均采用极大似然估计法进行参数估计,估计结果见表3。

表3 多元有序Logistic回归模型估计结果Table 3 Estimation results of the multivariate ordinal Logistic regression model

2.2.1人力资本禀赋 在模型2中,家庭畜牧业劳动力数量对牧民代际传递意愿有显著正向影响(P<0.05)。畜牧业劳动力数量多的家庭往往拥有更强的畜牧生产经营能力,其草原畜牧业经营效益也较好,使得牧民进行代际传递。参加畜牧养殖技能培训对牧民代际传递意愿有显著负向影响(P<0.01)。可能的原因是河南县政府着重于推广绿色畜牧养殖技术,大力推进草原生态的恢复,但采纳新技术需要投入较高的成本,边际成本相对较高,对于大部分牧户来说难以承担,导致接受过培训的牧民不愿意代际传递。

2.2.2社会资本禀赋 家里是否有村干部对牧民代际传递意愿有显著正向影响(P<0.05)。有村干部的牧民家庭在草原旅游业、牲畜运销等行业有较强的经营能力,为后代的持续经营创造了一个良好社会经营模式,促使牧民更愿意进行代际传递。

2.2.3经济资本禀赋 畜牧经营收入占比对牧民代际传递意愿有显著正向影响(P<0.01)。畜牧经营收入占比高的牧户,对草原畜牧业经营有较高的依赖;另一方面,牧民也可能由于语言不通等因素的制约,难以在其他行业发展,使得牧民只能进行畜牧业代际传递。

2.2.4金融资本禀赋 近五年贷款总额对牧民代际传递意愿有显著负向影响(P<0.01)。畜牧业贷款属于纯农业贷款,且草原畜牧业抵御自然灾害的能力存在脆弱性[30],自然灾害一旦发生,会加大牧民及其后代的还款压力,使得牧民不愿意代际传递。相对于贷款次数,牧民对于贷款金额会更敏感,所以贷款次数没有通过显著性检验。

2.2.5自然资本禀赋 草场总面积对牧民代际传递意愿有显著正向影响(P<0.1)。天然草场的面积直接决定了牧民草原畜牧业生产中草料的充足状况,草原生态恢复之后,拥有草场面积越大的牧民则拥有更高的草原载畜能力,提高了牧民对未来经营的信心,因此草场面积越大的牧民可能更愿意代际传递。草场质量指标不显著,原因可能是在目前草畜衡制度下,草场质量会得到一定的提高,相比草场质量,拥有更多可放牧的草地对牧户来说意味着更高的载畜量,使得牧民对草地面积更敏感。

从回归系数来看,对比模型1和模型2,加入草原补奖资金指标后,各维度的资本禀赋指标系数有上升或下降,因此可以初步得出:草原补奖资金在家庭资本禀赋对牧户代际传递意愿的影响中存在调节作用。为充分论证这一推断,本文将进一步纳入草原补奖资金与各维度家庭资本禀赋指标的交互项,考察二者之间的交互作用。

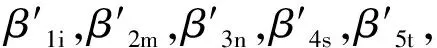

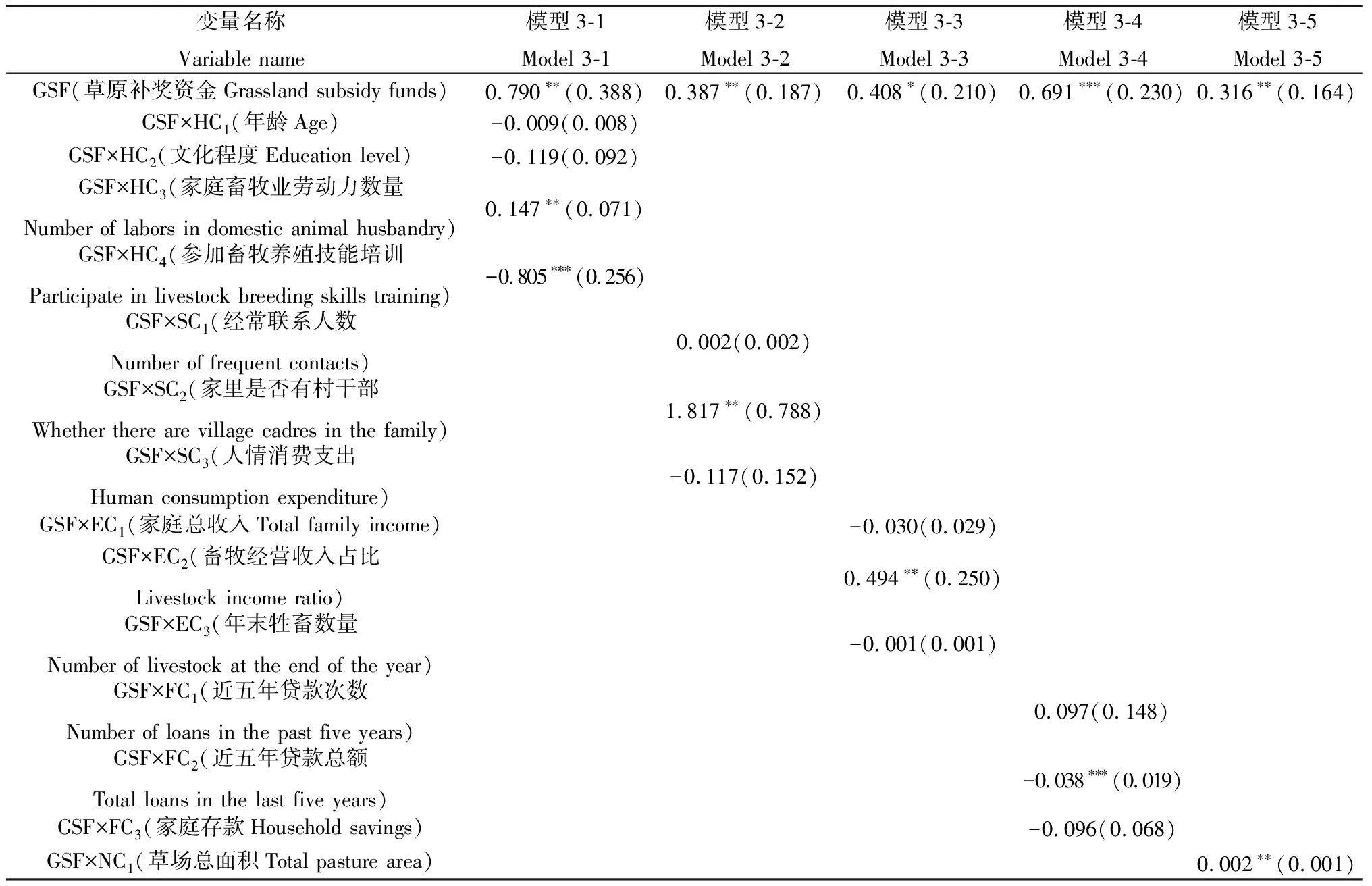

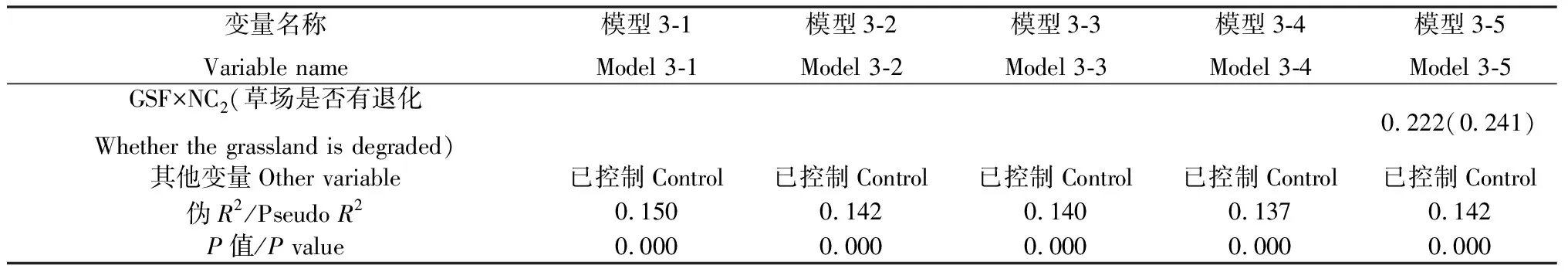

2.3 草原补奖政策对家庭资源禀赋影响牧民代际传递意愿的调节效应

为充分验证草原补奖政策对家庭资源禀赋影响牧民代际传递意愿的调节作用,据前文模型设定,分别加入草原补奖资金与家庭资本禀赋各维度指标的交叉项进行回归,如模型3-1表示加入草原补奖资金、草原补奖资金与人力资本各维度指标的交互项及其他资本禀赋各维度变量,其余模型同理,详细估计结果见表4。

表4 调节效应模型估计结果Table 4 Estimated results of the moderating effect model

续表4

在模型3-1中,畜牧业劳动力数量与草原补奖资金交互项正向影响牧民的代际传递意愿(P<0.05),草原补奖资金对畜牧业劳动力存在促进作用。草原补奖政策通过大量的补贴,增加了牧民收入,另一方面,可能由于对草原的依赖心理[9],牧民在合理载畜的情况下依旧可以经营畜牧业,从而提高了牧民代际传递意愿。参与畜牧业养殖技能培训与草原补奖资金交互项负向影响牧民的代际传递意愿(P<0.01)。改进养殖技术,需要承担大量成本投入,相比直接获得草原补奖资金,对牧民来说吸引力不高,从而降低了牧民的代际传递意愿。

在模型3-2中,家里是否有村干部与草原补奖资金交互项正向影响牧民的代际传递意愿(P<0.05)。与政府的关系越紧密,在获取畜牧业经营相关政策信息方面相对来说更有利。比如,草原补奖政策下畜牧经营载畜量计算等,可以获得更多的外部协助,从而提高了牧民的代际传递意愿。

在模型3-3中,畜牧经营收入占比与草原补奖资金交互项正向影响牧民的代际传递意愿(P<0.05),表明草原补奖资金对畜牧业收入起到替代作用。草原补奖政策通过对牧民禁牧或减畜进行了补偿,牧民生计得以保障,给予畜牧依赖型牧户持续经营的信心,提高了牧民代际传递意愿。

在模型3-4中,近五年贷款总额与草原补奖资金交互项负向影响牧民的代际传递意愿(P<0.01),表明草原补奖资金通过转移支付降低牧民的贷款金额,负向影响牧民代际传递意愿。牧民迫于还款贷款压力,即使有草原补奖资金的替代,但还是不希望通过贷款进行畜牧业经营,导致其不愿意进行代际传递。

在模型3-5中,草场总面积与草原补奖资金交互项正向影响牧民的代际传递意愿(P<0.05),起到正向调节作用。草原总面积与草原补奖资金相挂钩,通过生态恢复,未来的草场资源更加更丰富,提高了牧民的代际传递意愿。

3 讨论

草原生态补奖政策的最终目标是全面恢复草原生态环境以及提高牧民的收入,实现牧区的可持续发展。牧民的草原畜牧业代际传递意愿对牧区人口流动具有重要影响,所以从草原补奖政策的视角分析牧区草原畜牧业代际传递意愿是对牧区未来发展趋势的有益探索。孔德帅等[9]研究表明家中有村干部的牧民具有较强的草原畜牧业代际传递意愿,家庭人均草场面积和家庭畜牧业劳动力人数都对牧民草原畜牧业代际传递意愿有显著的正向影响,与本文的研究结论一致。人力资本和自然资本是农业生产不可或缺的生产要素,资本存量大的牧户,拥有相对较高的畜牧业经营比较优势,能获得更好的经营收益[5]。社会资本作为一种无形资源,不论在牲畜销售或者信息获取方面都能为其提供巨大支持,付鹏飞等[21]也认为牧民的社会资本水平越高,获取各方信息的渠道就越多,生产决策行为也就更为理性。畜牧业收入占比高的牧户难以脱离畜牧业经济主体这一范畴[31],导致其代际传递意愿也往往较强。金融机构将草原补奖“一卡通”认定为贷款有效抵押物,为牧民拓宽了融资渠道[2],但也承担较大的还款压力,另一方面,随着城镇化的推进,部分牧户可能让其后代从事非畜牧业,减少对畜牧业收入的依赖[32],非畜牧业收入为畜牧业经营提供额外经济支持,从而降低了畜牧业代际传递意愿。因此,有关部门有必要建立健全贷款担保机制,提高牧民在贷款过程中的风险意识,政府部门为畜牧业生产经营发展提供最直接的扶持,如形成政府、银行、牧民“三位一体”的贷款担保机制,推出符合牧民畜牧业发展的“量身定制”低息贷款项目。

草原补奖资金对牧民家庭资源禀赋产生了巨大影响[31,33-34],进而影响了牧民畜牧业的代际传递意愿。草原补奖资金可以作为一种资本,增加生产要素投入,对于养殖大户来说,在合理利用草地、提高生产效率的情况下,其可能会保持甚至增加畜牧业劳动力投入,提高畜牧业收入[35],从而提高了畜牧业代际传递意愿,此时草原补奖资金对畜牧业劳动力投入以及畜牧业收入均起到补充作用。也有部分牧民认为在草原补奖政策下,改变养殖模式而增加投入会承担更多的压力,不如领取草原补奖资金,转为从事其他行业,所以草原补奖资金对畜牧业养殖技术培训起到了要素替代作用。因此,为有意愿继续经营畜牧业的牧民提供支持,如对采用绿色技术经营畜牧业的牧户给予针对性补贴,并引导部分不愿开展畜牧业经营的牧民向城镇流动,实现草原生态与畜牧业协调可持续发展。

4 结论

本文利用在青海省河南蒙古族自治县实地调研的274份牧民样本数据,研究了家庭资源禀赋对牧民草原畜牧业代际传递意愿的影响,并在此基础上进一步分析草原补奖政策对二者的调节效应,得出以下主要结论:(1)51.83%的牧民愿意进行畜牧业代际传递,表明该区域多数牧民都愿意进行代际传递;(2)家庭畜牧业劳动力数量、家里是否有村干部、畜牧业收入占比、草地面积均对牧民草原畜牧业代际传递意愿有显著的正向影响;而参加畜牧养殖技能培训和近五年贷款总额均对牧民草原畜牧业代际传递意愿有显著的负向影响。(3)草原补奖政策主要通过补奖资金作为传导对牧民家庭畜牧业劳动力数量、家里是否有村干部、草地总面积影响牧民草原畜牧业代际传递意愿存在正向调节作用;对畜牧养殖技能培训、近五年贷款总额影响草原畜牧业代际传递意愿存在负向调节作用。

——论代际批评的“有效”“有限”及其意义