女性意识的觉醒* 潘玉良艺术作品的历史解读

刘立冬

女性主义传入中国是在推翻两千年帝制的历史背景中实现的,值此“两千年未有之大变局”,伴随着各阶层的解放,女性的解放运动也迅疾展开。在惯有的宏大叙事习惯中,研究者注意的多是男女平权、禁娼妓、禁缠足、兴女学等妇女解放运动,至于女性个体在女性主义思潮影响下的思想变化,则较少有学者关注。

波伏娃在《第二性》中曾经阐述道:“女人知道自己是客体,并且使自己成为客体,所以她相信通过镜子她确实能看到她自己。”1[法]西蒙娜·德·波伏娃,《第二性(II)》,陶铁柱译,中国书籍出版社,1998年,第714 页。从对自我的凝视意义上说,女性比男性更容易从人自身的内在性去寻找自我的现实性;而在对自我现实性的不断发掘中,女性认识自身、解放自身,并可最终达致人的自由。作为20世纪第一位有影响的中国女性艺术家,潘玉良用她的艺术作品,向观者展示了女性如何在对自我的凝视中,不断重新观照世界,逐渐摆脱男性他者异化,女性意识逐渐觉醒的过程。

在潘玉良的艺术作品中,对自我的理解与描述是贯穿其艺术生命始终的重要构型方式,但其间也无可避免地受到外在世界的影响。生于清末,起于微贱之地,后半生飘零海外;潘玉良命运多舛的生活经历,是大时代在女性生命中的投影。本文以女性艺术家的自我凝视为切入点,对潘玉良的艺术作品进行历史解读,并籍此考察女性艺术家如何通过自我凝视,摆脱女性身份桎梏,实现女性意识的觉醒。

一 “画中有我”

女性主义在西方经历了两次发展高潮,第一次是从19世纪下半叶到20世纪初,主要目标是争取选举权、受教育权以及就业权;第二次是20世纪六七十年代,主要目标是批判性别主义、性别歧视以及男性权利等。需要与西方研究视野区分的是,女性主义在中国是伴随着“民族革命”由西方传入的,并非女性意识自发觉醒的结果。民国时期为了团结社会各阶层人员(包括女性),出台了各项解放妇女的政策;新中国成立后,在革命浪漫主义的影响下,中国女性获得了极大程度的解放。但是,中国女性的解放运动并非女性意识的自我觉醒,而是男性社会的施与,也少有两性间的敌对状态。由于缺乏思想抗争的过程,所以中国的女性主义缺乏对女性自身境况的彻底反思。女性主义在中国,是一种委身于男性社会下的伪命题,并未触及男性社会对女性的异化实质,也少有个体女性意识觉醒的案例可循。

典型的男权社会结构中,女性地位较男性为低,而在女性中间地位最低者则是妓女。“只要不给予妓女以个人权利,在她身上就会立刻集中表现出女性奴隶地位的所有形式。”2同注1,第629 页。潘玉良14 岁被舅舅卖入勾栏,17 岁被潘赞化赎身为妾。短暂的风尘经历,让潘玉良置身于女性社会的底层;也因此,从她的艺术作品中经常会传递出一种难得的女性对于自身境况的凝视与反思。对此,贾方舟曾评价道:“她(潘玉良)是中国女性艺术家最早将视角转向自身,最早关注到女人的生存状态的艺术家。在她之前和在她之后的许多年中,很少再看到如她那样流露出强烈的女性意识的作品。”3贾方舟,〈创榛辟莽百年路:20世纪的中国女性艺术家〉,载《西北美术》2000年第2 期,第12 页。

1921年至1928年期间,潘玉良赴欧游学,先在里昂国立美术学校短暂学习,随后进入巴黎国立高等美术学校,其后赴意大利罗马皇家美术学院学习。这段时间,可以视为潘玉良艺术生涯的初始阶段。值得一提的是,1921年7月,潘玉良(时名潘世秀)从上海美专退学,公认的说法是因其曾经的风尘经历引致了社会舆论批评及美专学员的抵制。但从时间上看,潘玉良退学是在考取法国里昂中法大学之后,且回国后即被聘为上海美专西洋画系主任,刘海粟对其曾就读于上海美专的经历也无任何遮掩。4刘海粟,〈记潘玉良女士〉,载《上海画报》1928年7月27日。若果真是因其风尘经历遭致退学,受聘教职一事岂非更加不可被社会接受?故此,潘玉良退学一事,主因是其赴海外求学,坊间所传为小说家文艺创作所需,并无实际根据。

1928年归国至1937年再度出国,这一段时间是潘玉良作为女性艺术家,对自己的女性身份由排斥到回归的重要时期。1928年,留学归来的潘玉良以其独特的绘画表现形式,很快获得了中国美术界的赞誉。徐悲鸿曾在参观潘玉良个人展览后感慨道:“真艺没落,吾道式微,乃欲求其人而振之,士夫无得,而得巾帼英雄潘玉良夫人……潘夫人皆多量撷取其妙象以归。其少作也,则精到之人物。平日所写,有城市之生活,典雅之静物。于质于量,均足远企古人,媲美西彦,不若鄙人之多好无成,对之增愧也!”5徐悲鸿,〈参观玉良夫人个展感言〉,载《“中央”日报》1935年5月3日。对此,常任侠更是印象深刻。1937年常任侠撰文称:“画人徐悲鸿,对于艺苑评价殊严,尝谓中国仅有三画师,而潘居其一。即与徐异趣者,亦称潘画。”6常任侠,〈观潘玉良教授西画展〉,载《“中央”日报》1937年6月17日。

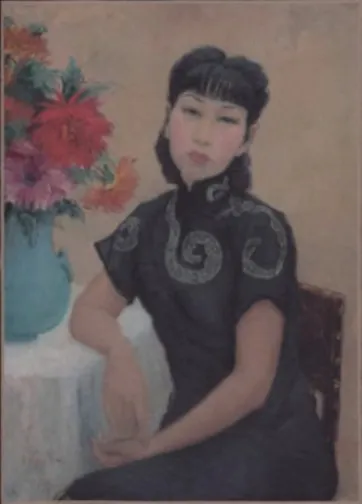

1928年,潘玉良被上海美专聘为西洋画系主任。是年,潘玉良作《自画像》(图1),收录于《潘玉良油画集》中;此画“一时许即成,手腕异常活泼而敏捷,色调以黄色为主,混合其他色彩甚多”7潘玉良,《潘玉良油画集》,中华书局,1934年。。画中的潘玉良梳齐耳短发,头戴列宁帽,面色沉静,双眸虚视下方,于庄重间隐有凌然之气。此时的潘玉良,经过海外七年的独自生活,归国后又取得多方赞誉及相应之社会地位,自然会怀有一种破茧重生的期待。只是,这种期待并不是建立在女性身份的认同基础之上。曾经的风尘经历,在潘玉良心中始终是一抹阴影,也由此导致了其对自己女性身份的质疑和抗拒。

图1 潘玉良,《自画像》,1928年,布面油画,尺寸不详

对女性身份的质疑,实际显示出的是潘玉良对自我的女性身份的认知仍然处在被男性社会异化的客体地位。对此,潘玉良也有所觉醒。《北洋画报》1931年5月26日出版的第十三卷629 期登载了潘玉良所作的另一幅《自画像》(图2),与三年前的旧作相比,这一幅作品中少了些凛冽,多了些柔美,表明潘玉良已经开始淡化画作中的男性气质。不过,在这幅自画像中,潘玉良依然为自己披上了男性的外衣。

一位优秀的艺术家,必然是将自己的生命体验与情感体验融于艺术创作之中;这个融入的过程,同时也是以创作为镜像,观照自我与世界的过程。“男人是有性征的人,女人只有也是一个有性征的人,才能够成为一个健全的、和男性平等的人。否认她的女性气质,就等于在部分否认她的人性。”8同注1,第774 页。对一位女性艺术家而言,要表达真实的自我,认同自己的内在的女性身份首当其冲。回国后不久,潘玉良开始表现出对自我价值的追求。根据当时的扬州中学学生王石城回忆,潘玉良与其交流中曾建议其进杭州艺专学习,比进中央大学好,理由是“杭州艺专可以发展个性,不像中大不允许‘画中有我’”。9王石城,〈《张玉良传》座谈会发言摘录〉,载《清明》1983年第2 期,第246 页。

要追寻“画中有我”的境界,首先要意识到“我”的存在,而“我”的存在只能在他者的凝视下才可能实现;他者即地狱,这一点对潘玉良来说尤为深刻。当潘玉良开始回归女性的身份认同时,作为女性的另一重身份——妾,便摆在了她的面前。潘玉良被潘赞化赎身后嫁于其为妾,而在中国的旧式家庭中,妾的地位注定卑微。回归女性身份后所面对的侧室身份,就是潘玉良女性意识觉醒道路上的另一重痛苦。虽然潘赞化与潘玉良相敬如宾,潘玉良的社会地位也相对超然,但妾的身份让内心骄傲的潘玉良始终处在一种自我压抑与女性意识觉醒的对抗之中。

1932年,潘玉良作《我之家庭》(图3),也收录于《潘玉良油画集》中。画中人物有三:潘玉良、潘赞化和潘牟(潘赞化与其大夫人方氏所生之子)。画中,潘玉良身着碎花长裙,柔美的女性气质一览无遗,可以认为,潘玉良至此已经认同了自己的女性身份。并且,整幅画面以潘玉良为中心,潘赞化与潘牟立于其后静观作画;而画中潘玉良所做之画,正是呈献给观者的《我之家庭》。画中,潘赞化与潘牟与画中画里面的潘玉良对视,对画外的观者毫无察觉;而画中的潘玉良则直视着画外,与“他者”对视。重复镜像的结构设计,展现出一位女性艺术家抽离于画面之外的自我观察。这幅画集中表现了一位女性艺术家对女性身份的认同和对男性社会的嘲讽。

意味深长的是,在这一幅名为《我之家庭》的画中,并没有出现这个家庭中的另一位主要人物,潘赞化的正室、潘牟的生母——方氏。从《我之家庭》中透露出的信息,潘玉良在觉醒到“画中有我”的同时,也将阻碍其女性身份认同的“他者”——方氏,排除在画中世界之外。此时的潘玉良,画里画外正可谓“试上高峰窥皓月,偶开天眼觑红尘。可怜身是眼中人!”10王国维,《人间词话 人间词》,谭汝为校注,群言出版社,1995年,第173 页。

对潘玉良归国后所作的系列自画像进行考察后可以发现,作为一名女性艺术家,潘玉良在察觉到自己身为女性客体的存在之后,开始有意识地让这种客体的自觉透过画面反映出来;并更进一步将自己置于抽离于画面之外的主体地位,在赋予作品意义的同时,也将意义赋予生活。潘玉良,在让自己成为自我的他者的同时,也承认了自己身为女性的客体身份。这种二元性的双我体验,为其日后的女性意识觉醒埋下了伏笔。

二 生死两茫茫

仅有女性身份的认同,并不必然导致女性意识的解放。波伏娃曾经说道:“习俗加在她身上的束缚固然比以前少了,但隐含的消极自由并未根本改变她的处境;她仍被禁锢在依附地位上……一旦她不再是个寄生者,以她的依附性为基础的制度就会崩溃;她和这个世界之间也就不再需要男性充当中介。”11同注1,第771 页。女性意识的觉醒,也应以现实世界的独立为前提。

1937年,潘玉良离开中国,这一次出行的原意是为了“一面看看巴黎的世界博览会,一面再到欧洲各国去游览”12张道藩,〈介绍潘玉良画展〉,载《“中央”日报》1937年6月11日。她没有预想到,此次出行竟是与潘赞化、与故土的永别;终其一生二人都未能再见,潘玉良也再没有踏上故乡的土地。正是在这段离开潘赞化飘零海外,孑然一身的日子里,潘玉良从孤独中回归自我,认同了自己的女性身份,而不再将其视为自由的桎梏。

此次出行,潘玉良的经济状况并非很好,临行前还要专门开展览卖画以筹措旅费。对此张道藩曾有记述:“画家多半是穷的,当然潘女士也不能例外。此次为筹补旅费起见……因此我就便为潘女士向爱好艺术及有心培植艺术人材的人们诚恳的作一个请求,请大家多多购置她的画助她成行。”13同注12。以此可见,出国的主要费用应为潘玉良自筹;潘赞化的经济支持对潘玉良而言,已不如第一次出国时重要。

1939年9月3日,英、法对德宣战,第二次世界大战爆发,这对潘玉良的生活状况产生了很大影响。1940年6月巴黎沦陷后,潘玉良的画室被德国纳粹占据,一度被迫迁居巴黎郊区。14董松,《潘玉良艺术年谱》,安徽美术出版社,2013年,第198 页。也正是在二战期间,潘玉良创作了多幅自画像。这是一位女性艺术家在身处的境况发生剧烈变化时,从她人身的内在性去寻找她的现实性,以此去对抗残忍的男性世界的战争所带来的压迫感的自然流露。

这一时期,潘玉良所作自画像与在国内时开始有所区别,画面色彩鲜艳,画家对自己的外貌也多有修饰;这是潘玉良心中对自己的女性身份进一步认同的表现。

1939年,潘玉良作《黑旗袍自画像》(图4),并将其翻拍成照片托人转交潘赞化;照片上题诗云:“边塞峡江三更月,扬子江头万里心”,寄托了对潘赞化的思慕之情。画中的潘玉良与其当时的实际形象极不相符,这是潘玉良所有自画像中最具女性气质的一幅,也是她希望呈献给潘赞化的形象。在这幅画里,潘玉良将自己重新置于男性社会客体的地位,她在画中面容憔悴,表现得忧郁且哀婉。这种异化的形象,并不是一位女性对自我内在真实的认识,而是一位女性以男性为目的,描绘出的符合男性审美要求的形象。身处饱经战乱的异国他乡,一个无依无靠的孤身女子,不能让自己从对男性的依附中解脱出来,本属人之常情。实际上,这也是女性意识觉醒的必经之路,因为“暴露这种依附本身就是解放”。15同注1,第803 页。

1945年,第二次世界大战结束;是年3月,潘玉良参加中国留法艺术学会第五十八次大会,并全票当选为中国留法艺术学会会长。16同注14,第211 页。战争的结束,社会地位的提升,这都让潘玉良身处的境况发生了较大的改变。虽然还是思念着故国旧人,但与战时相比,心中的惶恐之情与无助感已经减弱不少。潘玉良于当年创作了《红衣自画像》(图5),这一幅与上一幅(图4)相比,有了较大的不同。画中潘玉良手扶花瓶,身着红衣,面部表情冷峻俨然;与上一幅相比,画中所表现出的柔弱气质已经大为减弱。在这幅画中,潘玉良依然保持了女性的形象,但是显得更加独立和自信。画面色彩与上一幅相比,也明亮了许多,以红、黄暖色为主;从色调上的变化可以反映出潘玉良的心态与战时相比从容许多。与在国内时所作自画像(图1、图2)不同的是,这个时期的潘玉良,是在承认自己女性身份的前提下开始展现自己独立、主动的一面,这是女性意识觉醒的先兆。

图4 潘玉良,《自画像》,1939年,布面油画,90 cm × 64 cm,安徽省博物院

图5 潘玉良,《红衣自画像》,1945年,布面油画,73 cm × 59 cm,安徽省博物院

第二次离开中国,潘玉良在远离了故土的同时,也远离了阻碍她女性身份认同的“他者”方氏。二战期间,认同了自己女性身份的潘玉良的内在依附性表现得尤其明显,“她以自己的软弱锻造了武器,但实际上她仍然是一个弱者”。17同注1,第547 页。战争是男性社会的紧张状况所致的极端暴力表达方式,在这种暴力面前,女性的独立道路会更加艰难;而战争的结束,则会弱化独立女性对男性的依附心理,从潘玉良在二战期间和二战结束后创作的两幅自画像中,可以发现这种女性意识的变化。

三 女性意识的觉醒

如果对于女性意识的理解是以女性认识自身,揭示个人的自我为目标;那么,这样的界限仅能让女性认识到自身对男性的依附性,离“人的自由”相去甚远。对于两性差别的接纳与承认,要求赋予女性更多的受保护的权利,这并不意味着女性意识的觉醒。“只有那些处于指挥地位的人……才能通过世界认识自己并努力给它打上自己的烙印。”18同注1,第807 页。1948年起,潘玉良开始接济国内家中生活。19同注14,第232 页。从过去的受惠者转变为现在的施予者,潘玉良占据了自身世界的“指挥地位”。

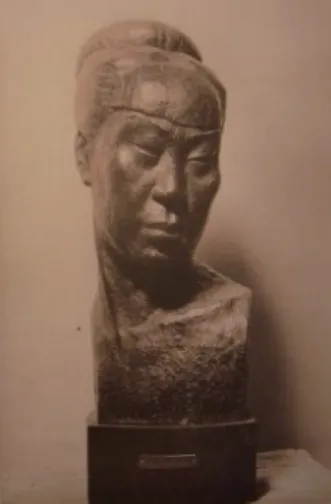

1951年,潘玉良完成青铜雕塑《自塑胸像》(图6),胸像中的潘玉良头梳圆髻,侧身回眸;颈部线条柔和,双唇轻抿,两眼虚视身后。与在绘画上所做的“融中西画于一治”的尝试不同的是,潘玉良在雕塑上始终坚持欧洲古典主义的写实传统。这尊铜像在真实还原了潘玉良相貌的同时,并没有刻意增加或减少其中的女性气质。通过侧身的回眸一视,潘玉良呈现出了男性的外在世界并使其悄然在场;整件铜像神情舒缓,表达出此时的潘玉良与男性世界的和解状态。潘玉良一生创作了大量自画像,但是以自己为原型创作的雕塑作品仅此一件。这尊铜像的浮雕复制品,最终被留在潘玉良的墓碑上,足以说明其在潘玉良心中的重要性。胸像中的潘玉良自信、平和,她已经不需要用紧张、强烈的表达方式来凸显女性自我在男性世界中的存在。此时的潘玉良,正处在女性意识觉醒的边缘,所缺的只是一个激发的契机。

图6 潘玉良,《自塑胸像》,1951年,青铜,50 cm × 25 cm × 19 cm,法国赛鲁西博物馆

对于女性来说,要觉醒自我的女性意识,最难的是挣脱爱情的羁绊。爱情中的女性,最初总是想通过爱情来证实自己身为女性的意义,证实自己存在的人格;这样,就不免将自己的未来一并交给爱情的对象来掌握。在爱情中,女性很容易放弃自我的超越,转而将这种超越依附在爱情对象,即与女性主体意识相对应的客体身上。“要发现自我和拯救自我,她就必须先在他那里失去自我;而实际上她确实一点一点地在他那里彻底失去了自我;对她来说,整个现实都在那个人身上。”20同注1,第736 页。只有当依附于客体的现实世界崩塌时,女性才有可能实现女性意识的觉醒。对潘玉良来说,潘赞化是与其女性主体意识相对应的男性客体。

1959年,潘赞化在安徽省安庆市逝世;第二年,潘玉良获知此消息后,心情悲伤,是年很少创作。潘赞化对于潘玉良,是解救者也是引导者,如果不是他将潘玉良从妓院赎身,如果不是他支持潘玉良投身艺术,潘玉良都不可能成为一位艺术家。也因此,潘玉良女性意识的觉醒,始终都因为潘赞化的存在而被压抑。潘赞化的离世,使潘玉良悲伤的同时,也去掉了束缚其心灵的最后一道枷锁;她不再受外在于其存在的存在支配,终于赢得了对自己的所有权。这一点,在她创作的《半裸的自画像》(图7)中体现的尤为明显。

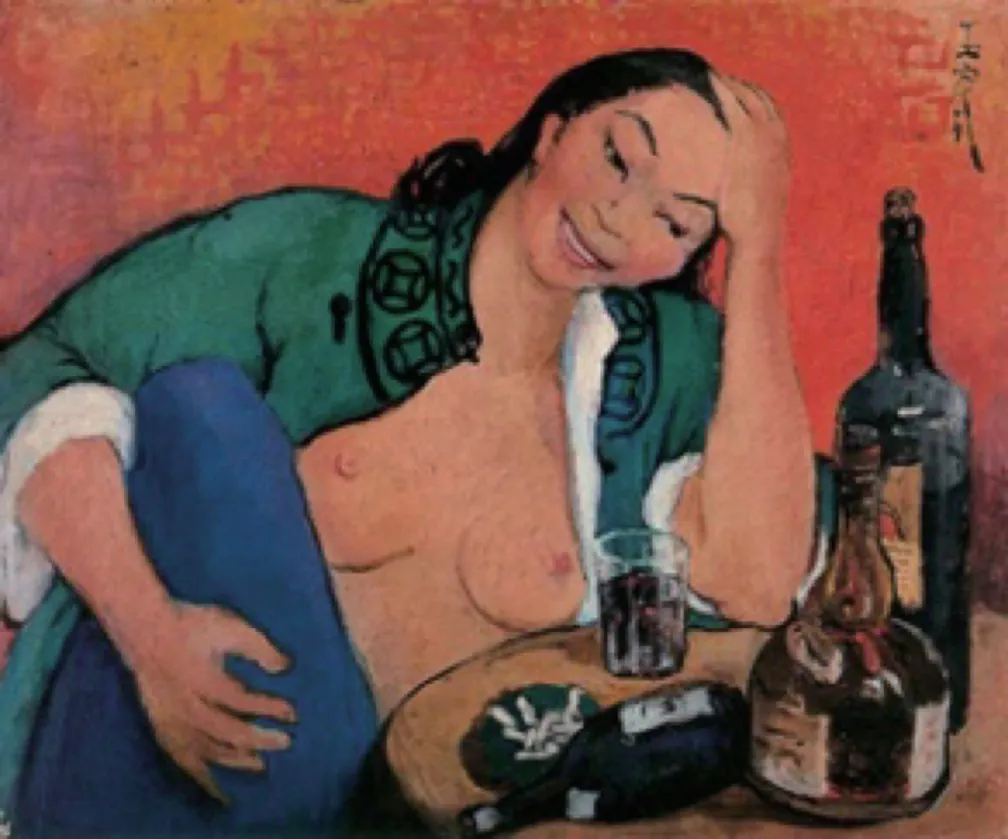

图7 潘玉良,《半裸的自画像》,1963年,布面油画,65 cm × 80 cm,私人收藏(2005年香港佳士得拍出)

1963年,潘玉良创作《半裸的自画像》,这是一幅与潘玉良过去的其他自画像迥异的作品。在潘玉良过去的自画像中,着装以正装为主;画中静物以花卉等女性符号居多;姿态也大都端正且神情庄重。但是,在这幅《半裸的自画像》中,潘玉良以手扶额,面色红润呈半酣之态;且袒胸露乳,女性性征表现直白奔放。整幅画面色彩艳丽,桔红背景、青绿上衣、湖蓝长裤,且三色多采用平涂技法,呈现出鲜明的冷暖色彩对比,有一种异常的生命张力;再加上放纵不羁的神态,显现出一位无拘无束的女性艺术家对自我女性身份的超越。小几上酒樽横陈、烟蒂满缸,这些本属于男性世界的象征物出现在画面里,说明在潘玉良的意识中,女性已经和男性一样具有支配世界的权利。整幅作品,在表明潘玉良的女性意识彻底觉醒的同时,也彰显出一位觉醒后的女性艺术家对男性社会的扬弃。

尤为值得一提的是,根据董松在《潘玉良艺术年谱》中的统计,自1963年创作《半裸的自画像》后,潘玉良再未创作过任何与自我描述相关的艺术作品。《半裸的自画像》中,潘玉良恣意所欲的背后,不免就透露出一股哀伤的意味。黄庭坚曾有诗云:“我居北海君南海,寄雁传书谢不能。桃李春风一杯酒,江湖夜雨十年灯。”当少年交游的知己音书断绝之后,所有的思念就只能寄托在孤灯下的残酒之中。潘玉良所面对的,却是比音书断绝更为残酷的生死殊途;虽然在这彻底的孤独中,她实现了女性意识的觉醒,但也同样伴随着超越的痛苦。潘赞化是她心头的最后一道枷锁,同时也是她最难割舍的爱人。人的自由体现在对自我的不断超越,可在对自我超越的同时,也意味着对自我的否定;超越本身必然会伴随着痛苦,女性意识的觉醒过程同样如此。

四 结语

王国维曾经这样描述学问的三种境界:“‘昨夜西风凋碧树。独上高楼,望尽天涯路。’此第一境也。‘衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴。’此第二境也。‘众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处。’此第三境也。”21同注10,第21 页。一位女性艺术家,通过凝视自我,认识自身、解放自身的过程也大抵如是。作为20世纪第一位有影响的中国女性艺术家,作为中国女性艺术的开创者和奠基人,潘玉良的一生颠沛流离。从早期的否认女性身份,到中期女性气质的回归,再到晚期对男性社会的扬弃;潘玉良在自我描述的系列艺术作品中呈现了一位女性艺术家走向解放和独立的过程。

跌宕起伏的人生经历,让潘玉良从不同时期描述自我的艺术作品中传递出不同的内涵特征。正是在对自我的反复凝视中,在对世界的不断体会与观照中,潘玉良将女性的情感体验和生命体验融入了艺术创作的过程,以一位女性艺术家的独特身份与男性社会进行对话,使自己的女性意识不断觉醒并终至自由。这一觉醒的过程,对艺术家如何在艺术创作的过程中观照自我、超越自我,并在对自我的超越中观照世界,实现人的自由,具有较强的现实意义。

——潘玉良的艺术人生