适应行为训练管理对先天性心脏病患儿术后心功能、生活自理能力及应对方式的影响

唐丽琼,邓 婧,刘 婷

小儿先天性心脏病(congenital heart disease,CHD)是因胚胎期心脏及大血管发育停顿或异常造成先天性心血管畸形现象,可分为动脉导管未闭、房室间隔缺损、心脏瓣膜关闭不全或狭窄等,为儿童常见心脏器官疾病[1]。该症以呼吸道感染、胸痛、红细胞异常增加为主要表现,严重者可出现晕厥、心力衰竭或急性心肌梗死,威胁患儿生命安全。手术为先天性心脏病患儿首要治疗方式,但大部分患儿因疾病认知不足,导致围术期心理恐惧、焦虑等问题较为严重,患儿整体适应性行为能力低下,影响术中配合度与术后康复。适应行为是个体后天环境下为适应生存而形成的自然社会能力,其水平高低与社会适应能力成正比关系,且与生活环境、文化背景密切相关。适应行为训练是以预见性护理为依据,个人适应行为能力为基础所制定针对性的心理指导与心理行为技术,帮助患儿增强身心应对能力,提高围术期护理效果[2]。相关学者表明,加强围术期适应行为训练、强化术前至出院期间的行为训练管理对促进患儿术后整体康复、心理健康及生活质量具有积极作用[3]。为此,本研究将适应行为训练管理应用于先天性心脏病患儿中,探讨对其术后心功能、生活自理能力及应对方式的影响。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择2019年10月—2021年3月我院收治的68例先天性心脏病患儿为研究对象。纳入标准:符合先天性心脏病诊断标准[4];年龄3~16岁的儿童;均为首次手术;无其他既往病史;意识与精神正常;患儿家属对本研究知情且自愿参与者。排除标准:伴有肝肾功能不全者;有其他器官损伤等疾病;临床资料不齐且无法随访者。根据随机数字表法将患儿分为对照组与观察组各34例。对照组男18例,女16例;年龄5~13(8.12±1.53)岁。观察组男19例,女15例;年龄5~14(7.86±1.28)岁。两组患儿基本资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 干预方法 对照组给予常规护理,包含术前健康宣教、术前准备,术后生命体征监测、饮食指导、患儿及家属心理护理、术后病情常规护理等。观察组在常规护理基础上实施适应行为训练管理,具体内容如下。

1.2.1 成立护理小组 由具备丰富疾病治疗经验与临床护理经验的主治医生1人、护士长1人、护士2人共同成立该小组。明确组内成员护理工作:医生负责病情评估与判断,护理方案的制定、督导与质量控制;护士长负责患儿护理管理,督导并改善方案实施与考核、资料的汇总与分析;护士负责护理方案的制定与具体实施。通过科室内学习、讲座、演示文稿(PPT)案例分析等方式定期组织护理人员专业知识培训,涵盖先天性心脏病疾病特点,患儿术后护理重点、适应行为训练理念的应用、发展和意义;方案的实施流程与注意事项等,培训结束后经临床知识与操作系统考核均为合格方可正式加入该小组。

1.2.2 适应行为能力评定 参考儿童适应行为评定量表[5]评定观察组34例先天性心脏病患儿适应行为,以此作为行为训练管理依据。该表共有8个条目,分为独立功能、认知功能与社会自知3个维度,总分159分,最后得分55~69分为重度缺损,70~84分为轻度缺损,85~114分为正常值,115~159分为适应行为较强。结果显示,34例患儿中适应行为较强者7例(20.59%),正常者11例(32.35%),轻度缺损者9例(26.47%),重度缺损者7例(20.59%)。

1.2.3 适应行为训练管理的应用 小组成员以文献研究为理论基础,对先天性心脏病患儿围术期护理问题进行归纳分析,整合意见与可行性内容,经小组成员查阅文献、组内讨论、咨询专家等方式,结合临床实践、患儿适应行为得分与患儿个体性特征,确定贯穿术前、术中与术后等阶段的适应行为训练方案和内容。

1.2.3.1 术前 ①健康宣教:入院后护士通过玩游戏、讲故事等方式与患儿建立良好关系,根据年龄段实施不同形式的心理支持与健康宣教,如学龄期患儿应通过肢体接触、语言鼓励与亲属陪同给予充分安全感,学龄期儿童可通过图文并茂、视频、榜样激励等形式进行健康知识宣教与心理护理,增强其手术耐受性与应对方式。②情景护理:根据患儿适应能力特点在术前组织1次监护室参观会,详细为其介绍室内仪器、设备与环境,告知仪器与设备的作用和意义,减轻患儿对医疗设备的恐惧。采用情景示范法将手术过程与情景再现,着重讲解监护过程与重点内容,告知患儿术中配合事项,增强患儿术中配合意识,稳定术前心理状态。③术前辅助训练:加强呼吸肌训练[6]。六字诀:每日清晨训练,预备式—起式—嘘字诀(6遍)—呵字诀(10遍)—呼字诀(12遍)—呬字诀(12遍)—吹字诀(12遍)—嘻字诀(6遍),循环训练15~20 min,每天2次。腹式呼吸:患儿选取平卧位或半卧位,双膝呈半屈状态,双手分别放在上腹部和前胸上,用鼻子缓慢吸气,使腹部鼓起,手能明显感觉腹部鼓起后维持2~3 s。再用口缓慢呼气,手能感觉腹部下降感,吸气过程中做到吸气的最大极限,腹部也鼓起到最大极限,呼气也同理,每次重复8~10次,每天3次。④手术适应能力训练:强化患儿术前适应能力训练,包含深呼吸、有效排痰法、有效咳嗽、床上活动(翻身、更换体位、四肢运动)、床上进食、床上排便、床上穿衣、床上洗漱以及术后肺功能锻炼的正确方式,每天1次,以增强术后疾病与手术适应能力。同时增加学龄前儿童家属管道护理、喂奶、叩背与搂抱姿势等训练,强化家属术后适应行为能力。

1.2.3.2 术中 加强上呼吸机后手语训练。结合既往临床实践综合分析患儿术中以及上呼吸机后所出现的突发情况和问题,如患儿口渴、创面疼痛、大小便、插管移除、皮肤瘙痒等,通过组内成员商议探讨后制定相应的手语进行非语言性表达,如用小拇指代表小便、大拇指代表大便、用力握拳代表切口疼痛、用手抓痒状代表皮肤瘙痒、拇指与食指做杯口状代表想喝水、中指代表气管插管难受想寻求解决或帮助。由护士采用集体训练的方式进行指导,并通过语言与物质激励形式激发患儿训练与学习积极性,学龄期儿童也可通过书写形式表达内心需求。

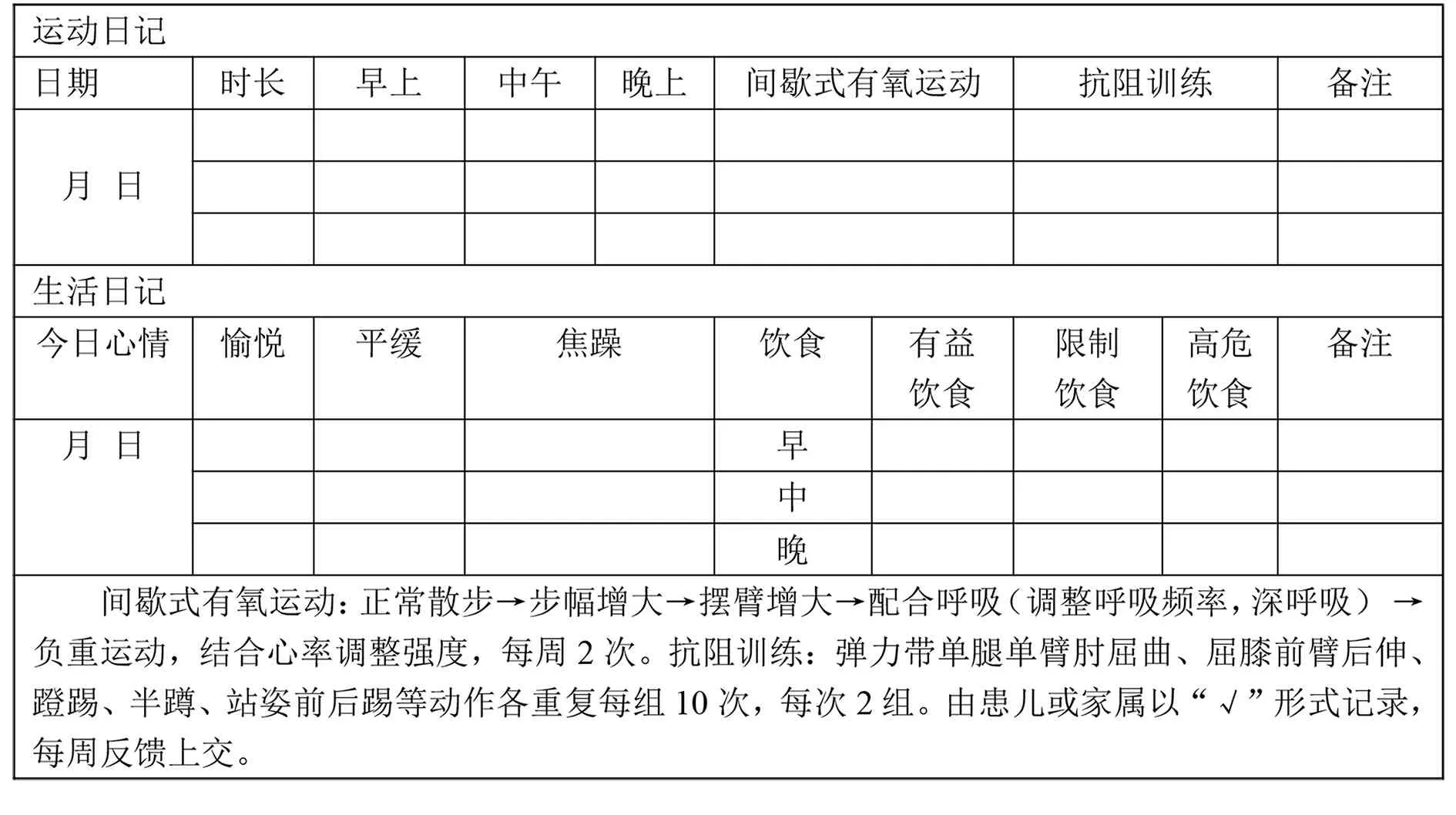

1.2.3.3 术后 ①康复操锻炼:术后掌握患儿及家属对疾病认知水平、疑难问题,康复期望以及重点关注的问题,根据患儿配合度、理解能力、康复期望以及现存问题自行编制术后康复训练操[7],术后根据患儿病情状况逐渐开展。内容共分7节,包含指趾运动、肘膝运动、腕踝运动、肩部运动、举臂扩胸运动、深呼吸运动与下蹲运动,每次15 min,每天3次。②居家管理计划:在借助多学科理论与查阅相关文献的基础上,将影响患儿心脏康复与居家健康管理的各项因素进行归纳与综合分析,综合评估患儿运动锻炼主动性及自我管理能力,分析影响患儿遵医行为主要因素,为其制定居家管理日记[8](详见表1),指导患儿按时完成居家运动任务,详细记录日常生活行为,由家属每周将记录内容拍照反馈至微信群,护士详细收集反馈信息,对不良行为予以纠正,提出相关建议;嘱咐家属协助监督患儿准确用药、用膳等。

表1 先天性心脏病患儿居家管理日记

1.3 观察指标 ①比较两组患儿干预前及干预3个月后的左室射血分数(LVEF)[9]、左室舒张末期内径(LVEDD)[10]与心功能分级情况。LVEF与LVEDD采用彩色超声心动图监测,心功能分级依照美国纽约心脏学会(NYHA)心功能分级诊断标准进行评定。②采用儿童应对量表(KIDCOPE)[11]评定两组患儿干预后应对方式与策略。该量表共15个条目,包含消极应对与积极应对2个维度,各条目总分为5分,各维度得分情况则代表儿童更倾向于该应对策略。③依据日常生活活动能力(Activities of Daily Living,ADL)[12]评分量表自制儿童生活自理能力调查问卷评定两组患儿干预后生活自理能力。该问卷包含进餐0~5分(入口、咀嚼、吞咽)、梳洗0~7分(梳头、刷牙、洗脸)、穿衣0~5分(穿脱衣物、系扣子、拉链、穿脱鞋袜)、如厕0~10分(自主大、小便及自控)、活动0~10分(站立、室内行走、上下楼梯、户外活动)等内容。得分越高表明患儿生活自理能力越差。

2 结果

表2 两组患儿干预前及干预3个月后心功能指标情况比较

表3 两组患儿干预后生活自理能力得分比较 单位:分

表4 两组患儿干预后应对方式得分比较 单位:分

3 讨论

先天性心脏病属小儿常见的先天性畸形疾病,据数据显示,该病发病率在新生儿占0.91%,在畸形疾病中占32%,若未及时治疗1年内致死率可达8.45%~12.13%,已成为0~5岁儿童先天异常死亡的主要原因[13]。临床主要通过手术为患儿解除疾病症状,延长生命周期,但手术难度与风险较高,且因患儿年龄小、理解能力低下等因素影响,随病程迁延、反复发作,其生理与心理适应能力普遍弱化,社会功能受损、生活自理能力下降,导致心理状态极度敏感,应对方式较为消极而累及手术结局和预后转归。相关研究表明,适应行为能力作为个体独立处理日常生活与承担社会责任的能力总和,其水平高低将直接影响个体生活自理能力、言语表达及人际交往和沟通能力[14]。常规围术期护理多以普适化为主,仅侧重于疾病治疗及基础护理等措施,缺乏对患儿身心应对与需求的重视,护理效果与满意度欠佳[15]。适应行为训练是以术前预见性护理为核心,由专业人员指导、协助病人对术后生活与机体活动提前性训练的方式,帮助病人及家属尽早掌握护理重点与疾病知识,增强疾病适应能力,以维持治疗期间心理状态的稳定,优化整体治疗疗效,该护理在围术期具有广泛运用价值[16]。

应对是指个体为解决当前面临紧张或压迫环境下而做出的刻意性反应或行为,主要体现在个体为解决压力来源或自我保护时所采取的习惯性处理方式(消极应对或积极应对)[17]。本研究结果显示,对先天性心脏病患儿围术期实施适应性行为训练后观察组患儿积极应对维度得分情况高于对照组,消极应对维度得分低于对照组(P<0.05),表明患儿应对策略的选择得到显著改善,其原因可能与干预期间重视患儿疾病身心体验与需求相关。本研究适应性行为训练通过术前健康宣教、情景护理等来帮助患儿掌握手术流程、手术方式与意义,增强患儿心理适应能力,提高其手术耐受度,进而促进应对方式的改变。此外大部分患儿在经历手术创伤、术后疼痛以及手术限制后生活自理能力得到不同程度的降低。本研究适应性行为训练的应用使观察组患儿生活自理能力得到显著改善,分析其原因为:适应行为训练通过上呼吸机后手语训练,有利于医护人员及时掌握并满足患儿生理与心理需求,以缓解患儿围术期不良情绪[18]。同时手术适应能力的训练可帮助患儿提前适应术后生活,提高患儿术后生活自理能力。

大量临床研究证实,先天性心脏病患儿经手术治疗后生存率得到显著提高,但先天性心脏病患儿与健康儿童相比较其身体活动水平、运动能力与心肺功能仍存在明显差异,进而影响术后生活质量[19]。本研究结果显示,适应行为训练方案实施后观察组心功能指标优于对照组(P<0.05),其原因与适应行为训练方案增加术前辅助训练、术后早期康复锻炼、居家运动与生活管理计划,来帮助患儿提高心肺功能,改善其运动能力与术后生活质量相关。其中呼吸肌训练有利于增加病人横膈活动范围,促进病人肺内气体交换,锻练呼吸肌功能,减轻气阻,进而提高患儿心肺功能[20]。此外提供符合适宜有氧运动训练、抗阻训练及康复操,其特点为有节奏、强度低、持续时间较长,有利于维持机体生理状态平衡,提高患儿肺弹力和回缩力,协调肌肉神经活动,提高患儿运动耐力,促进心功能的改善[21]。同时居家管理日记的应用能有效实现院内外实时监督机制,动态性掌握患儿居家运动与生活现状,对持续改善患儿心功能,提高治疗效果及生活质量是切实有利的。

综上所述,适应性行为训练管理可满足不同层次、年龄、病情阶段人群的健康需求,为患儿减轻手术带来的身心应激,优化患儿心理状态,增强患儿积极应对能力,提高病人生活质量。