科研潮头的“青春后浪”

——记“孙越崎青年科技奖”获得者王锐

□ 齐义彬 程力沛

他在实验室求索探寻,仪器设备是最亲近的朋友;他在油田现场攻坚创效,生产问题和现场专家是最好的老师。他就是石油勘探开发研究院采收率所所长助理王锐,获得2021年第三十届“孙越崎青年科技奖”,是中国石化两名获奖者之一。

公交车与黑皮本

日常忙于事务性工作,协调会议、项目讨论、撰写材料……各项工作将每天的时间占得满满的,有时一杯水放在办公桌上,下班时还没有喝完。

于是,他充分利用单位离家远的“优势”,当起了文献阅读的“苦行僧”。“特9”路公交车、地铁、班车,都留下了他苦读的身影。《相态理论与表征》《注气提高采收率原理》《提高采收率基础理论》……一部部经典著作就这样被啃下来。

“王博士有个黑皮小本,专门记录日常所思所想所见的创新点子。”团队带头人赵淑霞提道,“他看文献多、点子多,对一些前沿方向资料掌握比较全。”

“灵感不会从天上掉下来,需要日积月累才能厚积薄发。”正是这个小习惯,为王锐良好学术素养的养成打下了基础。

“油花花”里解奥秘

2012年8月的一个下午,时任中原油田勘探院开发实验室主任王进安带领团队来石勘院寻求技术支持:特高含水条件下,原油均是以“油花花”产出的,在这样的油藏里面注二氧化碳能否接触并驱出油,是一个困扰油田技术人员的难题。

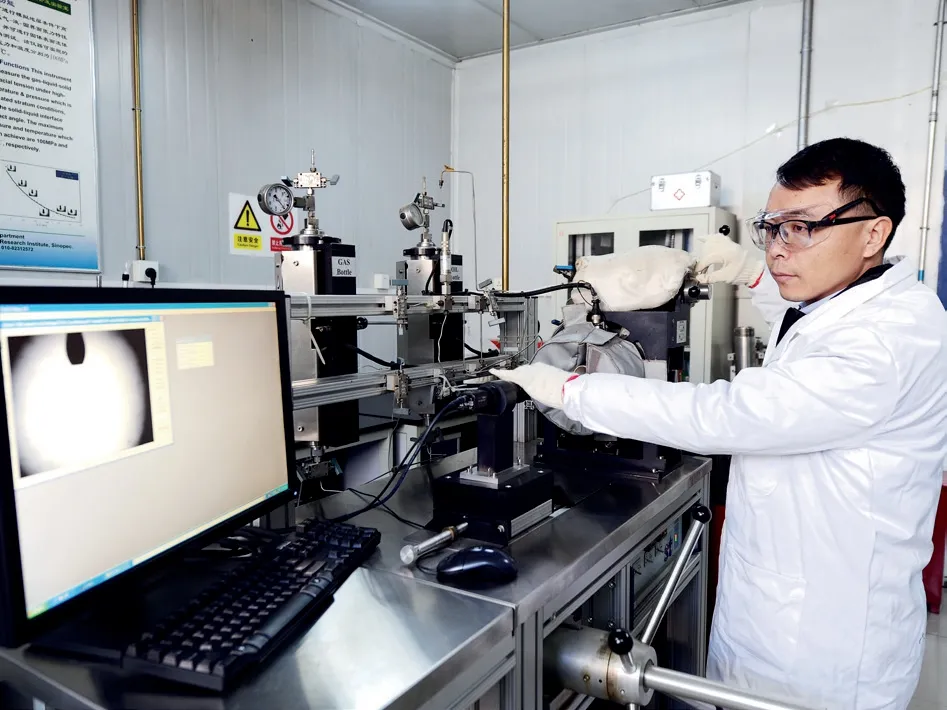

王锐在实验室观察高温高压条件下二氧化碳与原油的相互作用过程。程力沛 摄

接到任务后,王锐第一时间开展广泛调研分析。目前,通用的做法是采用岩石薄片刻画孔隙结构,利用计算机仿真的手段,将孔隙结构刻蚀到微观薄片上,这种方法的缺陷在于可重复性存在较大问题。

“研究过程既要能形象展示出来,又要能从理论上站得住脚”,他第一时间想到了微观可视化方法。

通过与哈佛大学、科罗拉多矿院、清华大学等知名高校微观流动团队交流后,他提出了从孔喉结构中提取盲端、变径、旁通等理想化模型的研究思路,化繁为简,使得微观实验具有可量化、可重复、可视化等特点,发现了高含水油藏中二氧化碳具有“透水替油”驱替特性。该研究成果得到了国际国内同行肯定,JPSE副主编评价其研究思路新颖独特,微观可视化实验温压条件做到了世界先进水平,合作论文获得中国石油大学学报年度优秀论文。

功夫不负有心人,气驱特征曲线、修正毛管数理论、三相相渗曲线表征等一系列创新成果被成功研发,获得了油田领导的认可。

截至2019年底,研究团队连续7年支撑了中原油田濮城沙一、卫42块、文73块二氧化碳驱、天然气驱开发现场试验,为老油田进一步提高采收率贡献了力量。

“冰与火”的坚守

2019年1月寒冬,接近零下30摄氏度的准噶尔现场,雪白的戈壁滩上,王锐和团队忙碌着,半蹲的姿势坚持两小时井口取样,脚趾冻得没有了知觉,肚子冻得直抽搐。他安慰团队成员说:“脚趾掉不了,跺跺脚就暖和了。”

8月的新疆地面温度超过40摄氏度,天气却像孩子的脸,说变就变。一会儿骄阳似火炙烤大地,一会儿狂风大作,沙尘暴来袭,黄豆大的雨点夹杂着沙子扑打在脸上,眼睛都睁不开。一米高井台上,团队坚持取完样品,现场人员纷纷竖起了大拇指。

几进准噶尔,王锐和团队摸索出一套井口超高压流体取样方法,获取了超深层油藏流体第一手资料,剖析了易固相沉积流体相态特征,建立了固相沉积预测图版,为永进油田深层油藏有效开发提供了指导。

那年春节,为配合深层特低渗油藏征1井现场二氧化碳吞吐施工,他一直坐在电脑边上,连续七天监测着生产数据,只为现场施工能顺利实施、有效增油。

鏖战中原、转战东北、苦战新春,每一次与现场的亲密接触,都是一次科研的洗礼,都会为创新的蜕变添加砝码。“现场生产问题是我们的老师,为科研创新指明方向,只有深入现场,才能了解生产、服务一线”,他由衷地说道。

为“双碳”战略出谋划策

当前,正值国家“碳达峰碳中和”战略推进的关键窗口期,集团公司正加紧“双碳”战略路线图的制定。

十余年来,王锐积极参加国际国内交流合作,构筑CCUS技术知识体系,负责参与中国工程院全国碳汇与碳储资源潜力评价,协助团队开展集团公司CCUS发展战略研究,在“双碳”领域积累了经验。

作为主要负责人承担的CCOPCCS-M中国案例研究,探索了特高含水油藏二氧化碳驱油与埋存技术,为CCOP成员国CCUS推广提供了经验,获得了项目协调员SimCaluyong的肯定。作为技术首席负责的二氧化碳驱水与埋存项目,拓展了咸水层埋存的空间,获得全球碳捕集与封存研究院资助。

“‘双碳’是能源领域的革命,在创新变革的大潮中,我们迎来了为之奋斗的方向,”王锐兴奋地说道,“能为集团公司能源转型出谋划策,为国家‘双碳’目标的实现做点贡献,我深感幸运。”

甘为科研服务孺子牛

他时刻提醒自己,要做好部门的服务兵,为领导分好忧,为同事服好务。

他从不吝惜分享自己的创新金点子,经常主动和项目组人员沟通技术想法和思路,为青年同事科研创新提供帮助。

多孔介质流体相态表征及模拟、碳酸水高压渗吸理论、微生物辅助二氧化碳驱油埋存技术……一个又一个创新成果初见端倪,他总是会心微笑。

“个人的每一点进步都离不开团队的支持和帮助,荣誉属于过去,创新永无止境。”他说道,“40岁是一个干事创业的好年纪,我将永葆科研初心,脚踏实地,争做科技创新的排头兵,为研究院世界一流建设努力奋斗。”