核心素养视野下高三复习课地理概念教学实践研究

翁李璐

[摘要]在“聚焦地理学科核心素养,落实立德树人的根本任务”的时代要求,以及近年来高考地理命题突出“真实性、情景化、综合思维”,注重考查学生的地理核心素养的教育背景下,如何在高三复习课教学中与地理学科核心素养有效地相结合,是一线教师尤为值得重视的问题。本文以微专题复习课“河流冲淤”为案例,依托课标,立足高考方向,厘清课程内容的主要线索和层次,尝试探索基于核心素养视角下如何开展高效的高三复习课课堂教学。课堂设计总体分三步:即创设直观情境,建立地理概念表象认知;精练典型例题,进行变式思维演绎;归纳总结,构建地理概念知识体系。

[关键词]地理概念教学;微专题复习课;河流冲淤

在落实立德树人的根本任务及近年来高考越来越注重考查学生地理学科核心素养能力的新形势下,有效培育学生核心素养已成为近年来基础教育的热点。笔者认为,其关键在于地理概念教学。在高中地理课堂,概念是学生构建地理知识体系、形成学科思维的基础,概念教学就是让学生在掌握地理事物的形象思维的基础上,经过一系列的深度思维学习进而揭示地理事物本质的过程,是培育学生学科核心素养的动态全过程。

在高三复习课,教师利用概念教学进行专题复习,对概念进行深度思维学习,突出概念主线,既可以加深学生对地理概念的理解、掌握,保证学生能够在综合思维的锻炼中提高自身的思维品质和能力,轻松应对高考,更是有利于培育学生学科核心素养。

一、依托课标,立足高考方向,明确地理概念教学地位

在《高中地理课程标准》提出,在教学中要通过坚持将教学内容进行有跨度、有深度的概念教学;引导学生在真实的情境中达成合理的地理专题复习学习任务。通观近几年的高考试题,不难发现高考地理的考点通常主要包括地理知识概念、基本原理及规律等,而地理知识概念最为常见。因此,在高三复习课教学中,推动学生对核心知识进行深度学习、深度理解,促进学生系统构建概念体系,使学生系统地掌握学科概念,培养学生地理知识素养,从而提升地理思维品质, 在概念教学中让地理学科核心素养落地生根。

如,“河流冲淤”这一概念,在2015-2021年的全国高考卷中频繁出现,主要以选择题形式出现,其中在2019全国卷Ⅲ,2020全国卷Ⅱ中以综合题形式出现(见表1)。

高中地理学科的概念多,且与其他学科之间多有联系,贴近生活实际,对学生的综合思维能力要求高。倘若采取填鸭式教学,地理教师简单粗暴地陈述概念内容,大多数缺乏生活经验实践的学生是难以理解地理概念的核心本质,更难以进行知识的迁移运用。除了讲授课本的概念外,还应该把重心放在对学生人文素养的培养上,注重学科素养的渗透,帮助学生树立人地协调可持续发展观。这就要求地理教师积极创设贴近学生学情的情景,引导学生在真实情景中发现问题,探索问题。

(一)创设直观情境,建立地理概念表象认知

笔者在讲授“河流冲淤”时,鉴于学情差异较大,普遍中层生对复杂的地理过程或者图图转换的理解感到吃力,故在本节课,在知识原理、概念的讲解上多花心思,精妙设计,不光是要静态平面图呈现原理过程,更应该利用flash动画演示原理过程,充分调动学生的视觉、听觉、触觉等多种感官,以便更好地理解地理概念。

先是播放“三峡水库蓄水后河床冲淤量”的记录片视频,向学生展示现实中的真实情境,让学生直观感受。采用实验模拟演示法,让学生操作实体模型和水工程泥沙试验,创设真实情景,引起学生对“河流冲淤”这一概念的兴趣。引导学生发散思维,加强对基础内容的融会贯通,促进地理概念的形成和深化,进而提高学生地理核心素养。

(二)精练典型例题,进行变式思维演绎

在地理核心素养视野下,有的放矢,结合高三复习的学情,倘若采用传统教学,枯燥乏味,要求学生死记硬背的话,相信不少能力較强的学生能够把知识点很好地强行记忆,但是事倍功半,而以精选的高考真题为任务驱动,激发学生兴趣,开展地理概念教学,渗透学科素养点,培育学生地理核心素养。

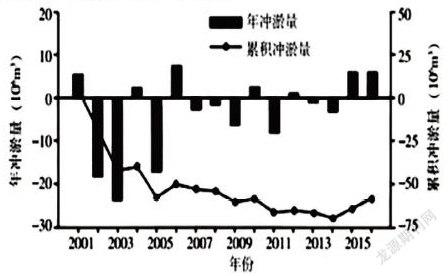

典例1:20世纪90年代以来,黄河地区降雨量减少,进入枯水少沙期,入海水沙锐减。2002年起,每年的汛期通过三门峡、小浪底等水利枢纽进行调水调沙(通过人工调控洪水,在短时间内将大量水沙集中输送入海),使黄河尾间河道(位于利津到入海口之间,长约104km)的水沙受人工调控,显著影响了该河段的冲淤变化。冲淤量是河水带走河床所淤积的泥沙数量,是淤积量与冲刷量的差值。图2示意2001-2016年黄河尾间河道年冲淤量及累积冲淤量变化。据此完成1-2题。

1.2002—2016年期间

A.总体处于冲刷趋势

B.冲淤速率明显下降

C.累积冲淤量持续减少

D.总体处于淤积趋势

2.2002-2016年,黄河尾闾河道河床侵蚀、淤积的变化趋势是

A.持续淤积

B.先淤积、后侵蚀

C.持续侵蚀

D.先侵蚀、后淤积

本组题目考查的内容是河流冲淤,题目设计以图文结合的载体形式,既考查了学生获取材料信息的能力,又考查了学生读图分析的能力,让学生直观感受“河流冲淤”的单一维度即时间变化特点,能使学生明确认知“河流冲淤”的基本特点。教师可通过列出简单的数学式帮助学生理解并明确“河流冲淤”的概念。即,当“上游来沙量>本河段输沙量”,河道这个时候就以淤积为主,河床升高;当“上游来沙量<本河段输沙量”,河道就以冲刷为主,河床下降,可视化数据加深对“河流冲淤”这个地理概念的印象。

典例2:(2016·课标全国Ⅱ节选)某河流位于浙江东部,下游河床受径流与潮汐共同影响:枯水期,以潮流带来的泥沙淤积为主;汛期,上游下泄的径流冲刷河床。下图示意该河下游某地1962年两个时期河床断面形态,其中,甲是河床最低时期的河床断面。1964年在该河上游建成水库;2000年,在该河河口建成大型水闸。据此完成下列3-4题。

3.河床断面形态从甲至乙的变化过程发生在

A.1-3月

B.3-6月

C.6-9月

D.9-12月

4.水库竣工后,水库下游河流

A.径流量增大

B.河道淤积

C.流速加快

D.河床展宽

本组题目将“径流”与“潮流”两大流水作用的载体相结合,用示意图呈现统一河口河床不同时期的冲淤变化,是教师对河流冲淤和流水地貌、人类活动间的知识讲授的进一步优化整合,其要求学生需要通过读图文材料获取有效信息,分析该河口河床冲淤作用力的时空动态变化特点以及水沙变化与人类活动之间的关系,从而进一步拓展学生的地理综合思维深度。既提高了学生理论联系实际、在真实情景下解决问题的地理实践能力,在不知不觉中提升了学生思维的品质,也落实了培养学生区域认知、综合思维及地理实践力等地理学科素养的根本任务。

典例3:(2015年新课标卷真题节选)图4示意在黄河三角洲近岸海域的某监测剖面上,不同年份水深2米的位置与监测起始点的距离。起始点是位于海岸一侧的固定点。读图4,完成6-7题。

A.持续淤积

B.先侵蚀、后淤积

C.持续侵蚀

D.先淤积、后侵蚀

本组题目考查的内容是某一河口河(海)床的冲淤,以图文结合的载体形式充分考查了其地理概念掌握情况和读图分析能力,以及综合思维与区域认知能力,本组题目要求学生紧扣图文信息,进行图图转换(见图1),结合时间和空间两个维度,动态分析河流冲淤的特点以及水沙变化与地形地貌之间的关系,从而训练学生的地理综合思维的广度,进一步提升学生的地理核心素养能力。

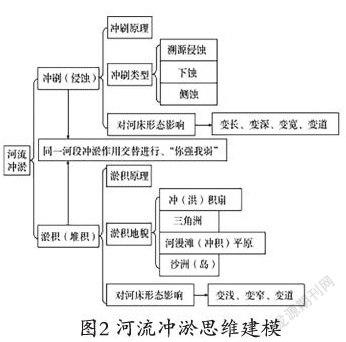

从概念出发,突出河流冲和淤这一主线,并与流水地貌、人类活动相关知识进行联系、延伸,教师尝试引导学生构建“概念—主线—延伸”为一体的知识体系(见图2),以小切口深入复习,丰富学生对河流冲淤与河流地貌、人类活动联系的认识,提高学生探索问题、解决问题的积极性,拓展专题复习的深度和广度,从而提高对相关考题复习的针对性和有效性。

三、小结

本文以“河流冲淤”为例对基于核心素养视角下的地理概念教学进行了探究,笔者认为,在地理概念教学过程中,通过对地理概念多维度深入探究和師生之间及生生之间的合作探究是激发并提高学生综合思维能力的有效手段,即教师围绕地理概念进行多维问题设计,培养学生主动地构建地理概念的形成过程,尝试自主归纳地理概念的内在本质与外延联系,从而提高学生的综合思维。

笔者期望通过论证使广大教师重视在高三专题复习中重视地理概念教学,有效复习,培育学生核心素养,提高教学质量。