反义词“死”“活”的不对称性研究

范春光

(河北师范大学文学院, 河北石家庄050024)

沈家煊(1999)《不对称和标记论》的“反义词的标记模式”提出,反义词的种类包括“相反词”和“相对词”。所谓“相反”(Contradiction)就是在一个概念区域内,非A即B,非B即A,只有两头,没有中间,概念域因此不是一个连续体[1]。例如名词“性别”概念域内,非男即女,非女即男;例如动词“死-活”概念域内,非死即活,非活即死;例如形容词“真-假”概念域内,非真即假,非假即真。“相反词”的概念域不是连续体,没有程度变化,两个词语都不能受程度副词修饰。所谓“相对”(Contrariety)就是在一个概念域内,由一端到另一端是渐变的、连续的程度之差,两端之间有中间地带[1]。如长度概念域的“长-短”是相对而言的,二者的长短程度有区别,能受程度副词修饰。

对反义词“死”“活”的相关研究比较丰富。如樊守媚(2010)从共时与历时的角度对“死”“活”进行探讨,得出古汉语中“死”“活”具有明显的不对称性的结论[2]。刘蕾(2016)依据标记理论和三个平面语法理论,从意义、构词、搭配、句法等四个方面,对反义词“死”“活”的对称性进行比较研究[3]。郭慧玲(2020)基于认知体验,考察了反义词“死”“活”在词义和句法功能上的对称性与不对称性[4]。根据已有研究成果,反义词“死”“活”的不对称性明显体现于词汇层面。本文从词义、构词形式和构词方式等词汇层面,对“死”“活”的不对称性进行细致描述,并探求其不对称的深层次原因,为反义词不对称现象的系统研究提供一定参考。

一、词义的不对称性

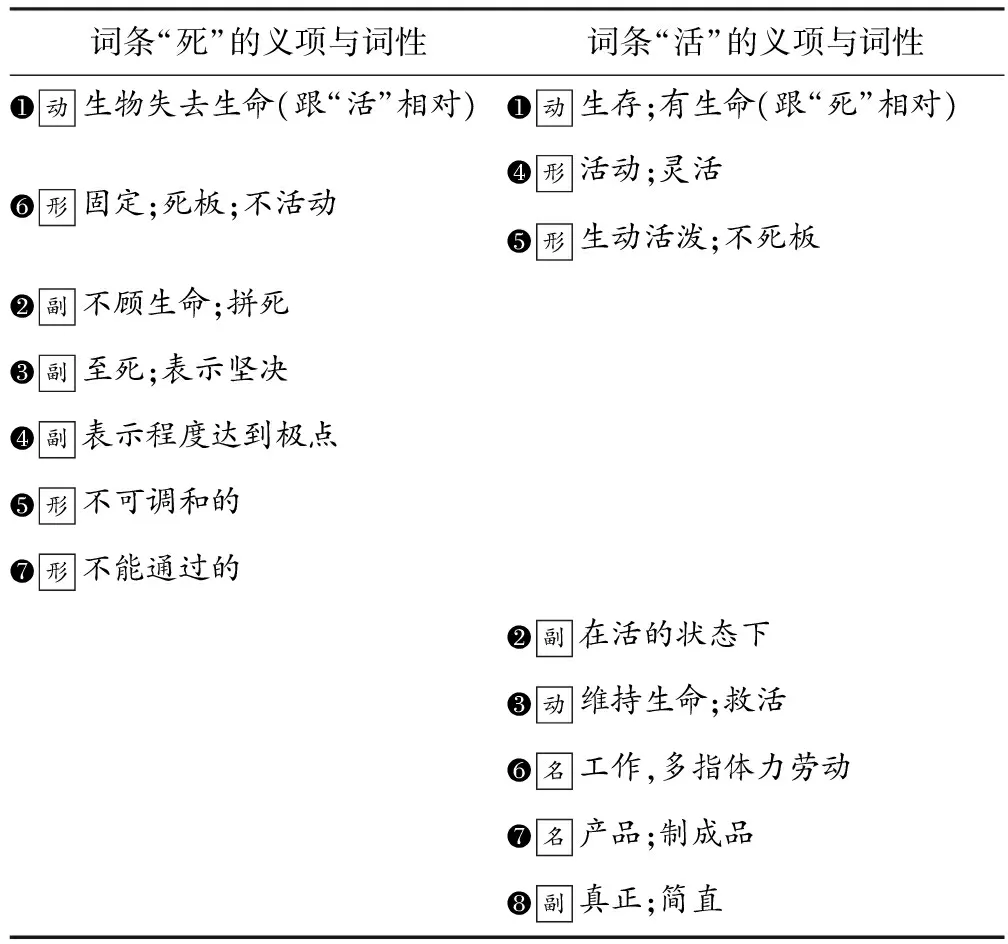

《现代汉语词典》收录的词条“死”有7个义项,词条“活”有8个义项[5]。词典收录的义项与词性分布情况如表1。从表1可以看出,《现代汉语词典》中,“死”的义项❶对应着“活”的义项❶,“死”义项❻对应着“活”的义项❹与义项❺,这一点可以体现二者在词义上具有一定的对称性。但“死”的义项❷❸❹❺❼等5个义项与“活”的义项❷❸❻❼❽等5个义项呈现出明显的不对称情况,即找不到相对应的词义,反义词“死”“活”词义总体上是不对称的。

表1 《现代汉语词典》“死”“活”义项与词性对应表

反义词“死”“活”都是实词。“死”有动词、形容词、副词三类词性,“活”有名词、动词、形容词、副词四类词性。从词典释义的配例可以看出,“活”的名词用法多用于儿化,如“细活儿”“重活儿”“庄稼活儿”等[5]。“死”的义项❷❸❹是副词词性,“活”的义项❷❽是副词词性。同是副词词性,词义却并不对称。

刘蕾(2016)、郭慧玲(2020)对反义词“死”“活”的词义演变过程进行了梳理[3-4],在词义演变方面,两个词存在不对称性。“死”的本义是义项❶“生物失去生命”,以此为始点引申出各个词义;“活”的本义是表示水流声,以此来形容生命不息的生存状态,此义在现代汉语中不再使用,“活”的词义大都由基本义“生存、有生命”发展而来。因此,对《现代汉语词典》收录“死”“活”各义项的关系脉络进行梳理,见图1。

图1 现代汉语词典》收录“死”“活”各义项的关系

在感情色彩方面,两个词也具有不对称性。“死”“活”具有鲜明的色彩意义,在交际中可以反映说话者的感情色彩。整体来看,“死”表示的是失去生命,人们通常不期望死,所以“死”具有消极色彩意义。反之,“活”固有的色彩意义是积极的,这一点是对称性的体现。“词语固有的积极意义和消极意义,归根结底还是跟人的期望有关系。因为积极意义是人们通常所期望的,消极意义是人们通常所不期望的”[1]。具体来看,“死”衍生的词义大多带有贬义,如义项❻“不可调和的”义与义项❼“不能通过的”义,这三组词义在“活”的词义中没有对应的意义。“活”衍生的词义多是褒义色彩,如义项❷“在活的状态下”与义项❸“动维持生命;救活”,这两组词义在“死”的词义中没有对应的意义。可见,二者的词义在感情色彩上并不是完全对称的。

二、构词形式的不对称性

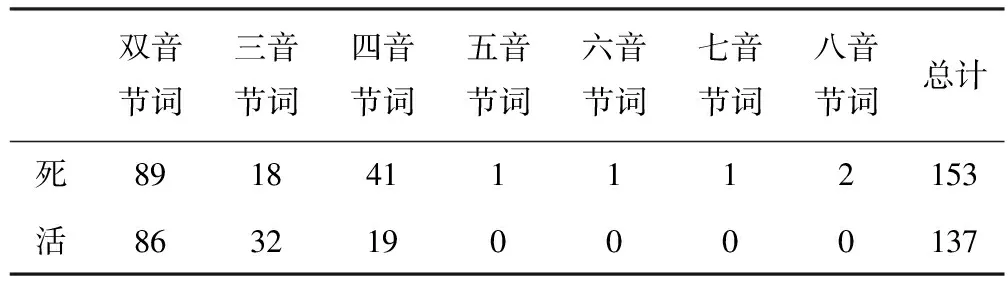

对《现代汉语词典》进行全息统计,由词素“死”参与的构词有153例,由词素“活”参与的构词有137例,“死”的构词能力略高于“活”。从构词形式上来看,二者构成词语的音节数量、构词位置与构词语素具有不对称性。

“死”“活”作为构词语素参与构词的音节数量具有不对称性,二者构词的音节数量分布如表2。

表2 《现代汉语词典》“死”“活”构词的音节数量分布

附:“庄稼活儿”是三音节词,儿化音不具有区别意义的作用。

“死”“活”作为词素参与的构词在音节方面的不对称性体现在三个方面,“死”“活”构成的三音节词、四音节词的数量具有不对称性;“死”构成的超四音节词语有5例,而“活”没有;“死”“活”构成的双音节词数量接近,其不对称性体现在“死”多作为前语素,有69例,“活”多作后语素,有54例。

周荐(2014)在《汉语词汇结构论》中指出:“四字或四字以上的组合,没有熟语的形式(比如不止一个小句)和内容(比如常用引申的意义),可称之为仂语”[6]。《现代汉语词典》中由“死”后缀的5例仂语分别是“一棍子打死”“老死不相往来”“不到黄河心不死”“百足之虫,死而不僵”“庆父不死,鲁难未已”。

“死”“活”作为构词语素在构成的词语中的位置也具有不对称性,具体分布如表3。

表3 《现代汉语词典》语素“死”“活”在词语中的构词位置

总体来看,语素“死”“活”位于词首、位于词中、位于词尾的构词数量与所占比重逐渐减少。语素“死”“活”位于词首的构词能力最强,构词数量最多,所占比重也非常接近。二者的构词位置不对称性体现在语素“死”多位于词尾,语素“活”多位于词中。

《现代汉语词典》的语料显示,反义词“死”“活”的构词语素也具有不对称性。“死”构词153例,“活”构词137例,仅有15例构词语素是相同的,绝大多数是不同的。

语素“死”“活”与同一个语素构词,构词形式相同,词义大多相同,如“死路”指走不通的路,“活路”指走得通的路[5]。也存在少数构词形式相同而词义不相同的情况,如《现代汉语词典》中“活性”可以作属性词,指化学性质活泼,也可以作名词,指灵活而不僵硬的特性,而“死性”只有形容词“死板、固执”这一个意义。“死力”指最大的力量,“活力”指旺盛的生命力;“生死”指生存和死亡,“生活”指生存[5]。

三、构词方式的不对称性

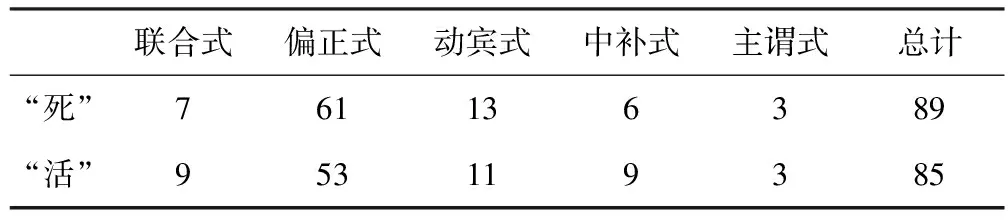

现代汉语双音节合成词有复合式、重叠式、附加式三种构词方式。复合式主要有联合式、偏正式、动宾式、中补式、主谓式等五种构词方式[7]。《现代汉语词典》含“死”“活”语素的双音节词有175例,除去重叠式“活活”,其余174例为复合式合成词,构词方式如表4。

表4 《现代汉语词典》含语素“死”“活”的双音节合成词的构词方式

从表4中可以看出,反义词“死”“活”的构词方式最多的是偏正式,在偏正式与动宾式构词中,“死”的双音节构词数量略多;在联合式与中补式构词中,“活”的双音节构词数量略多。反义词“死”“活”构成的双音节复合词的构词方式基本呈对称分布。

《现代汉语词典》收录了“活”的重叠式构词“活活”,未收录“死”的重叠式构词“死死”。《汉语大词典》兼收“死死”与“活活”。《汉语大词典》“死死”有两个义项:❶副固定、牢固。❷副拼死、坚决。“活活”也有两个义项:❶副在活的状态下。❷副简直、完全。[8]根据词典释义,“死死”与“活活”都是副词词性,而BCC语料库显示,“死死”“活活”与结构助词“的”连用时,句法功能具有不对称性。例如:

(1)白杨通身生成的疤痕是多么活活的人眼哪。(贾平凹《匪事》)

(2)少年秀士缓缓道:“我看你两人却像是一对活活的乌龟。”(古龙《大旗英雄传》)

(3)甭说海上的船开不进江来,江里的船晚走两天便给冻得死死的,比抛锚还稳当。(王彦艳《侠义中国》)

(4)二班在训练中却总是被我们一班压得死死的,这实在让他很难服气。(周梅森《中国制造》)

前两例中,“活活的”作为定语修饰名词性中心语“人眼、乌龟”。而后两例中,“死死的”位于实义动词“冻、压”后面,且有结构助词“得”作为补语标志,是对谓语动词的行为造成的结果进行补充说明。因此,反义词“死”“活”的重叠式构词“死死”与“活活”与结构助词“的”连用时,句法功能具有不对称性。

四、反义词“死”“活”不对称原因

反义词“死”“活”在词汇层面的不对称现象,既有语言内部原因,如语言的经济性原则与反义关系具有不唯一性,也有语言外部原因,如人们的文化心理与认知方式。

(一)语言内部原因

语言的经济性原则指的是采用最简单的语言形式来表达最丰富准确的语义内容。反义词“死”“活”在词汇层面的不对称现象,主要原因就是语言的经济性原则。在同素构词中,以“死性”与“活性”为例,二者是构词方式相同而语义上呈现不对称的反义词。《现代汉语词典》中“活性”可以作属性词,指化学性质活泼,也可以作名词,指灵活而不僵硬的特性,而“死性”只有形容词“死板、固执”这一个意义[5]。通过词义引申来产生新义,既满足了词语表义丰富的要求,也便于理解记忆。这种赋予词语新的意义来代替另造新词的表义方法,符合语言的经济性原则。

反义词“死”“活”的反义关系具有不唯一性,与“活”构成反义关系的词语只有“死”,而与“死”构成反义关系的词语有“活”和“生”。当“死”与“生”构成反义关系时,所产生的词语中的“生”就承担了“活”的语义功能,如“舍生忘死”“醉生梦死”“起死回生”“生离死别”等。因此,当“死”与“生”构成反义义场时,“死”与“活”就会出现不对称现象。

(二)语言外部原因

中国古代受儒家文化影响颇深,对于“死”有很多种表述,如《礼记·曲礼下》记载:“天子死曰崩,诸侯死曰薨,大夫死曰卒,士曰不禄,庶人曰死。”既能反映古代社会严格的等级制度,也能反映“死”的使用会受到一定文化心理的影响。古人也会使用很多词语来代替“死”,如仙逝、圆寂、往生等,也能反映中国特有的宗教文化。古人也会使用一些较为委婉的词语来代替“死”,如牺牲、去世、逝世等,以表示对死者的尊敬。与“死”传递出来的消极、负面的情感相比,“活”传递的情感是积极的、正面的,在语言交际中使用更多。中国古代人们的文化心理,一定程度上缩小了“死”的使用频率,造成了反义词“死”“活”在语言使用中的不对称性。

反义词“死”“活”的不对称现象的外部原因主要是人们认知方式的不同。“活”的事物具有明显的动态的生命体特征,“死”的事物的生命体特征是静态的、不动的。人们对事物的认知,首先是动态的活着的可知事物,其次才是与死相关的状态特征。人们对活着的可知性事物的认识,远远多于对死了的不可知的事物。对于无从知晓的死的状态,仅限于表面上的描述。这种认知方式也造成了反义词“死”“活”的不对称性。

五、结语

反义词“死”“活”在词汇层面的不对称性,主要体现于词义与构词方面。词义方面,反义词“死”“活”词义总体上是不对称的,相同词性的词义也具有不对称性,词义的感情色彩也不是完全对称的。从构词形式上来看,反义词“死”“活”构成词语的音节数量、构词位置与构词语素都具有不对称性。从构词方式来看,反义词“死”“活”构成的双音节复合词的构词方式基本呈对称分布,其重叠式构词“活活”与“死死”的句法功能具有不对称性。

反义词“死”“活”词汇层面的不对称性,有语言内部原因和语言外部原因,语言内部原因主要是语言的经济性原则与反义关系具有不唯一性,语言外部原因主要是人们的文化心理与认知方式不同。