准噶尔盆地乌—夏地区风城组云质岩类沉积环境及成因探讨

刘英辉

中海石油(中国)有限公司上海分公司,上海 200030

0 引言

湖相碳酸盐岩广泛发育于中国各陆相含油气盆地,常具有良好的生油和储集能力[1-3],如银根—额济纳旗盆地下白垩统巴音戈壁组[4]、青西凹陷下白垩统中沟组[5]碳酸盐岩均具有良好的生烃能力,东濮凹陷和歧口凹陷渐新统沙河街组[6-7]、酒泉盆地下白垩统下沟组、泌阳凹陷古近系核桃园组及松辽盆地泰康地区下白垩统姚家组[8]均发育优质的碳酸盐岩储层。湖相碳酸盐岩具有岩性复杂、沉积环境及分布规律多样等特点,一直是众多学者研究的热点。

针对湖相白云岩成因存在较多争议。戴朝成等[9]指出渤海湾盆地沙河街组普遍发育含铁纹层状湖相白云岩,认为湖相白云岩可能受到热液影响;李红等[10]发现新疆乌鲁木齐地区中二叠统芦草沟组发育一套薄层状暗色富含有机质的微晶白云岩,其成因多与微生物活动密切相关。众多学者认为白云岩的分布与火山岩分布具有高度的一致性,火山活动与白云岩成因关系密切,从而与火山活动相关的白云岩成因模式应运而生。例如湖相“白烟型”喷流岩成因[11-16]、后期热液改造重结晶成因[17]、玄武岩淋滤作用[18]、碳酸盐质火山成因[19]及火山碎屑水解蚀变碳酸盐化[20-22]等。

二叠系风城组是准噶尔盆地重要的烃源岩层系及云质岩类致密油勘探目的层。近年来勘探实践已证实乌—夏地区风城组发育多源混合沉积,形成多种储集岩石类型。其中,云质岩类储层与烃源岩有序共生,形成有利的源内或者近源油气聚集,是该地区致密油勘探的重要方向[23]。

前人[22-25]针对该套云质岩类沉积背景及古地理环境展开过一系列研究,认为云质岩类可能发育在海湾、海陆过渡、陆缘近海湖、残留海、潟湖、咸化潟湖和滨浅湖等7种沉积环境内,其中陆缘近海湖、残留海和咸化潟湖可能为其主要沉积环境;多数学者认同该套云质岩类与高盐度的湖泊沉积环境关系密切[26-32]。乌—夏地区风城组云质岩成因引起了国内众多学者的关注和讨论:薛晶晶等[28]认为其形成于盐度偏高的残留海盆地,继承的海水Mg2+交代方解石析出白云石;冯有良等[29-30]认为次生白云石是咸化湖水中同沉积的高镁灰泥后期被交代所致,但未指出白云岩化作用与研究区的火山物质是否存在成因联系;潘晓添[31]通过类比酒西盆地纹层状白云岩,提出乌—夏地区云质岩为火山热液“白烟囱”成因模式。总体而言,关于乌—夏地区风城组云质岩成因还存在较大争议,其沉积环境及成因机理尚不明晰。

基于此,本次通过详细的沉积背景和岩石学分析,查明了乌—夏地区风城组云质岩沉积环境和岩石类型特征,并通过碳氧同位素及包裹体样品测试,揭示了风城组云质岩成因机制,以期为准噶尔盆地风城组云质岩类富烃区油气勘探提供科学依据。

1 地质背景

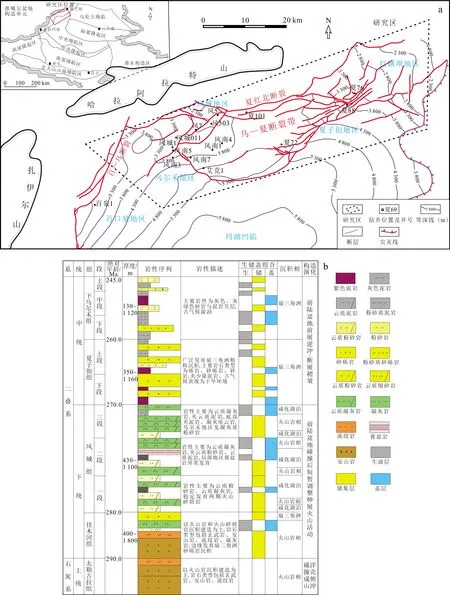

乌—夏地区位于准噶尔盆地西北部,北靠哈拉阿拉特山,南临玛湖凹陷,西起扎伊尔山,东至红旗坝地区(图1a)。构造上主要位于乌—夏断裂带,包括玛湖凹陷西斜坡区,东西长70 km、南北宽30 km,面积约2 000 km2。研究区自下而上发育石炭系、二叠系(图1b)、三叠系、侏罗系和白垩系。本次研究重点为二叠系风城组。研究区风城组厚度为800~1 500 m,岩石类型丰富多样,风城组白云岩化岩类矿物组成中白云石平均体积分数为24.0%[22],主要岩类为白云质(化)凝灰岩、白云质(化)粉砂岩和凝灰质白云岩,本文统称为云质岩。

图1 乌—夏地区位置(a)及二叠系综合柱状图(b)

2 样品与测试分析

本文风城组样品均来自钻井岩心,在岩心观察的基础上,按照云质岩特征选取了风城地区(风5、风7、风15、风20、风503)、乌尔禾地区(风南1、风南3、风南4、风南5、风南7、风城011、艾克1)、百口泉地区(百泉1)共13口井的岩心样品。岩心观察表明,风城组混积岩主要包括云质岩、凝灰岩、砂岩、泥岩和盐岩等5大类型,本文重点选取云质岩和盐岩样品。样品制备挑选云质岩相对富集段,用针、牙钻、微钻分别剔下来制作样品,样品大小1 mm×2 mm~5 mm×10 mm,主要进行了显微薄片、扫描电镜(含能谱分析)、碳氧同位素及包裹体等分析测试。

显微薄片鉴定采用Zeiss Axio Scope A1偏光显微镜,共选取64块风城组样品制作显微薄片。扫描电镜及能谱分析采用FEI公司Quanta 200F型场发射环境扫描电镜,加速电压为200~30 000V,分辨率1.2 nm,放大倍率25~2×105,扫描模式为高真空模式,本次共制作55块样品,能谱分析80点次。碳氧稳定同位素测试仪器型号为Finngan MAT-252,测试依据为《碳酸盐岩碳氧同位素测定磷酸法》(SY/T 6039—1994)[33],共选取具有代表性的34块风城组样品进行碳酸盐矿物的碳氧稳定同位素分析,测试结果分别用相对于PDB的δ13C和δ18O表示,分析精度为±0.2‰。包裹体分析仪器型号为GP600包裹体分析仪,测试依据为《沉积岩包裹体均一温度和盐度测定方法》(SY/T 6010—1994)[34],检测条件为常温,选取13块风城组样品完成测试(纹层状粉细晶云质岩因晶体太小无法找到明显盐水包裹体)。

3 分析测试结果

3.1 云质岩岩石学特征

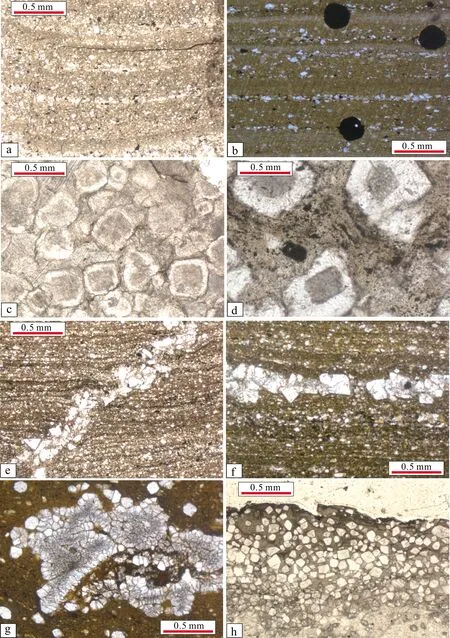

通过岩心及显微薄片观察,根据云质岩宏、微观特征,可将研究区云质岩划分为纹层状、星散状、丝絮状、团块状和不规则层状等5种类型(图2、3)。

纹层状云质岩:白云石纹层连续分布,与暗色纹层互层呈波纹层状,纹层厚度为0.05~5.00 mm,一般小于2.00 mm(图2a、b),成因与沉积因素有关,暗色纹层为灰黑色的细粒火山凝灰物质,黄铁矿分布普遍,为深水环境产物。镜下白云石单晶晶粒一般小于0.05 mm,为微—粉晶白云石,晶形以他形为主(图3a、b)。岩性主要为白云质凝灰岩,其中白云石的体积分数相比其他类型云质岩要低。纹层状云质岩经后期成岩改造可形成丝絮状、团块状云质岩。

星散状云质岩:星散状云质岩常见于远离主断裂的裂缝欠发育区,岩心显示灰黑色致密凝灰岩上均匀分布着白色星散状白云石集合体,白云石集合体直径一般小于1.00 mm,大小基本一致,岩心全井段密集、均匀分布(图2c)。镜下晶体呈半自形—自形,晶粒一般大于0.05 mm,粉—细晶,分布均匀,具雾心亮边交代残余结构(图3c、d)。

丝絮状云质岩:丝絮状云质岩是充填在微裂缝中的白云石集合体,或是改造纹层状云质岩(图2d),集合体呈丝絮状或长条状(图3e、f),一般大于0.1 cm×10.0 cm。镜下半自形—自形,粉—细晶白云石,晶粒大小为0.05~0.20 mm,多有雾心亮边交代残余结构。

团块状云质岩:团块状云质岩是一种常见的云质岩类型,在凝灰岩中顺层或顺断裂分布大量白云石透镜体,大小和分布不均匀,晶粒一般大于5 mm×10 mm,表现为团块状、斑点状、脉状或泄水缝充填状(图2e)。镜下白云石为细晶,少见中、粗晶,晶粒大于0.10 mm,半自形—自形(图3g),具雾心亮边、环带交代残余结构。团块状云质岩是研究区最常见的云质岩类型,体积分数约为42%。

不规则层状云质岩:岩心上,常见白云岩呈不规则层状分布,富Mg流体受低渗透岩层隔挡形成(图2f)。镜下薄片观察,白云石呈半自形—自形,晶粒大于0.1 mm,呈细—中晶白云石,白云石晶体分布受缝合线控制。在缝合线一侧见大量“雾心亮边”的成岩交代白云石晶体,而在缝合线另一侧没有白云石晶体出现,由此反映出大规模白云岩化作用发生在缝合线形成之后(图3h)。缝合线或层间缝可能为白云岩化提供了流体运移的通道。不规则层状云质岩在研究区普遍发育,体积分数约为30%。

a.纹层状云质岩,发育泄水构造,泄水缝、层间缝白云岩化较强烈,风南1井,4 423.70 m;b.纹层状云质岩,云质岩中白云岩和硅质条带揉皱变形,风南1井,4 236.10 m;c.星散状云质岩,风19井,3 784.60 m;d.丝絮状云质岩,顺层白云石条带见溶蚀孔洞,风南4井,4 403.20 m;e.团块状云质岩,风城011井,3 861.10 m;f.不规则层状云质岩,夹层阻挡白云岩化流体,风5井,3 476.60 m。

a.纹层状云质岩,微晶白云石,风5井,3 224.45 m,单偏光;b.纹层状云质岩,微晶白云石,风503井,3 093.96 m,单偏光;c.雾心亮边白云石,粗晶白云石,风7井,3 186.50 m,单偏光;d.强烈白云岩化的沉凝灰岩,具雾心亮边,风南4井,4 258.51 m,单偏光;e、f.丝絮状白云石,准同生微晶白云石,后沿裂缝发生交代,呈条带状细晶白云石,风7井,3 195.50 m,单偏光;g.团块状凝灰质白云岩,半自形—自形,粉晶—细晶,风7井,3 187.45 m,单偏光;h.硅质条带白云岩,缝合线对白云石的控制作用,一侧发育自形白云石,另一侧未发育白云石,风5井,3 248.70 m,单偏光。

3.2 盐岩岩石学特征

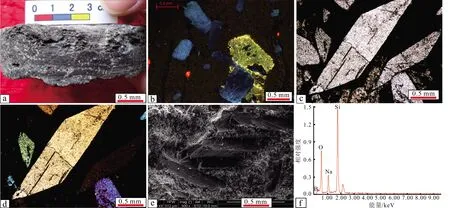

风城组发育一套罕见的盐岩组合,主要有硅硼钠石(NaBSi3O8)(reedmergnerite)、碳钠钙石(Na2Ca2(CO3)3)(shortite)、碳酸氢钠石(Na5(HCO3)3(CO3))(wegscheiderite)、碳酸钠(Na2CO3)、硬石膏(CaSO4)和石膏(CaSO4·4H2O)等。乌—夏地区风城组硅硼钠石最早被孙玉善[35]发现。硅硼钠石无色透明,具玻璃光泽,硬度较大(>5),滴盐酸不起泡;薄片鉴定表明,硅硼钠石无色透明,单体呈楔形,粒径为0.8~4.0 mm,干涉色为一级灰白至二级蓝绿;阴极发光中发青灰色光;扫描电镜下,晶体以板柱状、长条状为主(图4)。该盐类矿物多与白云石伴生,呈纹层状、团块状和雪花状产出。

a.星散状分布的硅硼钠石,风南7井,4 588.33 m,岩心照片;b.星散状分布的硅硼钠石,风南7井,4 588.33 m,阴极发光;c.星散状分布的硅硼钠石,风南7井,4 588.33 m,单偏光;d.星散状分布的硅硼钠石,风南7井,4 588.33 m,正交光;e.含硅硼钠石凝灰岩,长条状硅硼钠石,风南7井,4 592.78 m,扫描电镜;f.含硅硼钠石凝灰岩,长条状硅硼钠石,风南7井,4 592.78 m,能谱分析。

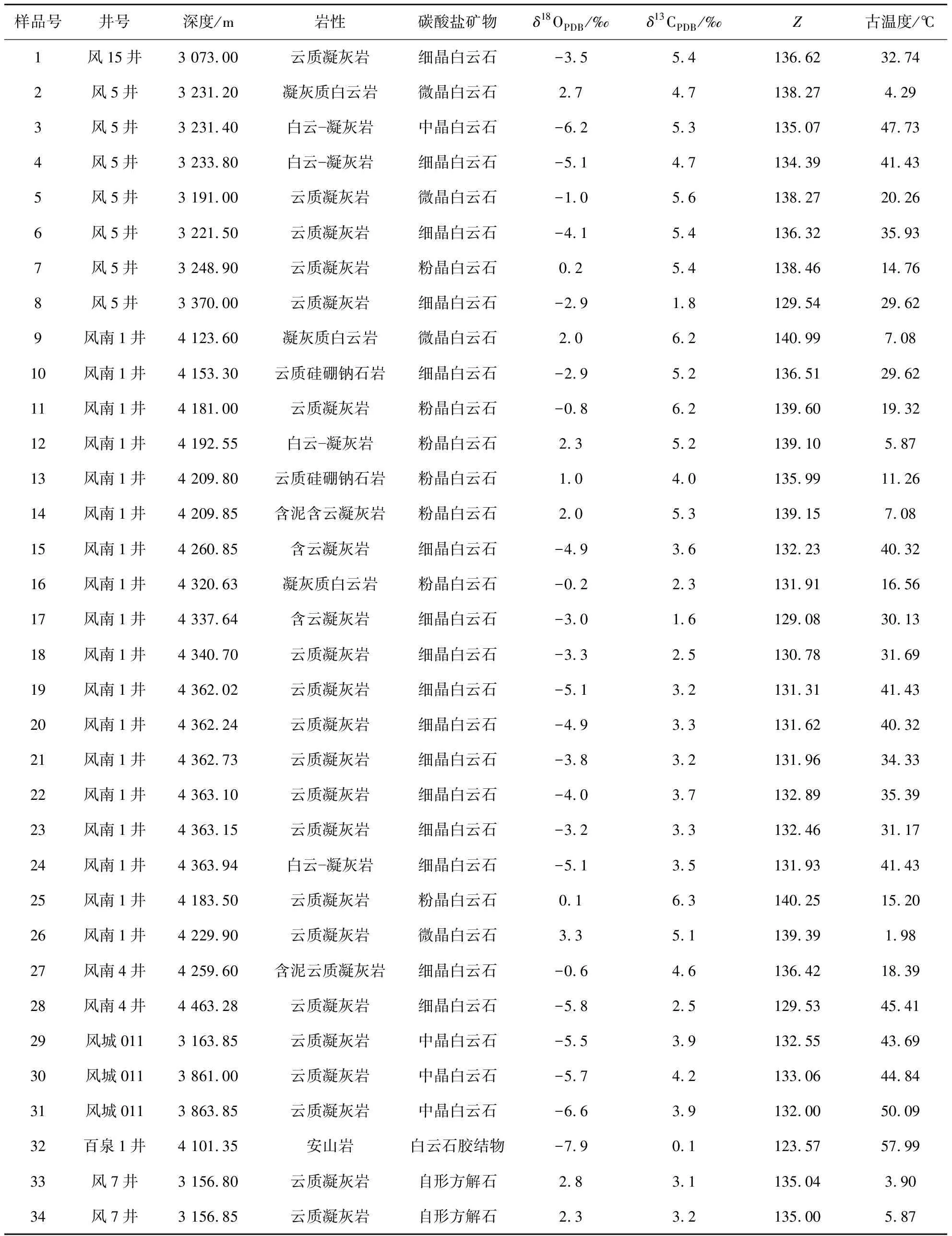

3.3 碳氧同位素特征

研究区风城组云质岩岩心样品(粉末)中碳酸盐矿物的δ13CPDB和δ18OPDB测试结果(表1、图5)表明,云质岩样品白云石δ13CPDB、δ18OPDB值集中分布在A区(高碳高氧)、B区(中碳低氧)2个数值区[36]。δ13CPDB值全部位于蒸发碳酸盐岩范围(0~7‰),部分与海相碳酸盐岩范围(0±2.5‰)重叠;表明白云岩化流体为高盐度咸水(大于海水盐度)[37]。

表1 乌—夏地区风城组云质岩岩石样品碳氧同位素特征

风7井样品中可见未白云岩化的方解石,其具有一定的晶型,是火山物质中的斜长石蚀变产物,未被镁离子交代,δ13CPDB、δ18OPDB值具中碳高氧特征,分布在C区。风南5、风南7、艾克1井常见的碳钙钠石等盐类矿物碳氧同位素值相对集中,反映成岩期次只有1次,成岩时间相对集中,以蒸发成岩为主。

A区:δ13CPDB值集中分布在4.0‰~6.5‰之间,δ18OPDB集中在-1.0‰~4.0‰之间,重碳和重氧含量高,表明成岩流体盐度高。同时,A区重氧含量高,推测其形成时期较早,且对应白云石类型以纹层状微晶、粉晶为主。说明A区白云石以准同生白云岩化作用为主。

B区:δ13CPDB值相对A区偏低,分布在1.0‰~5.0‰之间,说明成岩流体仍为咸水范围,但主体已不是A区代表的咸水地层水,而是过渡为盐度较低的咸水地层水。而δ18OPDB值整体偏负,出现在-8.0‰~-2.0‰之间,对应雾心亮边型细晶、中晶白云石。说明B区白云石以成岩后期埋藏交代为主。

C区:δ13CPDB值相对较低(3.0‰),但δ18OPDB值整体偏正,分布在2.0‰~3.0‰之间,与A区接近。同B区白云石样品对比,重氧含量高。说明未经过后期盐度(w(NaCl))相对较低的地层水渗透、交代,是准同生期形成的方解石残余。

由图5可知:A区白云石主要位于渗透回流、蒸发盐岩相关白云岩范围内,且所对应白云石主要为微晶、粉晶,类型主要为纹层状,说明A区白云石主要为准同生成因。B区白云石主要位于埋藏及埋藏铁白云石范围内,所对应白云石主要为雾心亮边细晶、中晶,主要类型为团块状、丝絮状,说明B区白云石主要为后期埋藏交代成因;部分B区投点δ13CPDB值较高,位于埋藏白云岩区上部,说明相对典型埋藏白云石成岩盐度更大,δ13CPDB值更高。C区为未发生明显白云岩化的残余方解石。

底图据文献[36]。

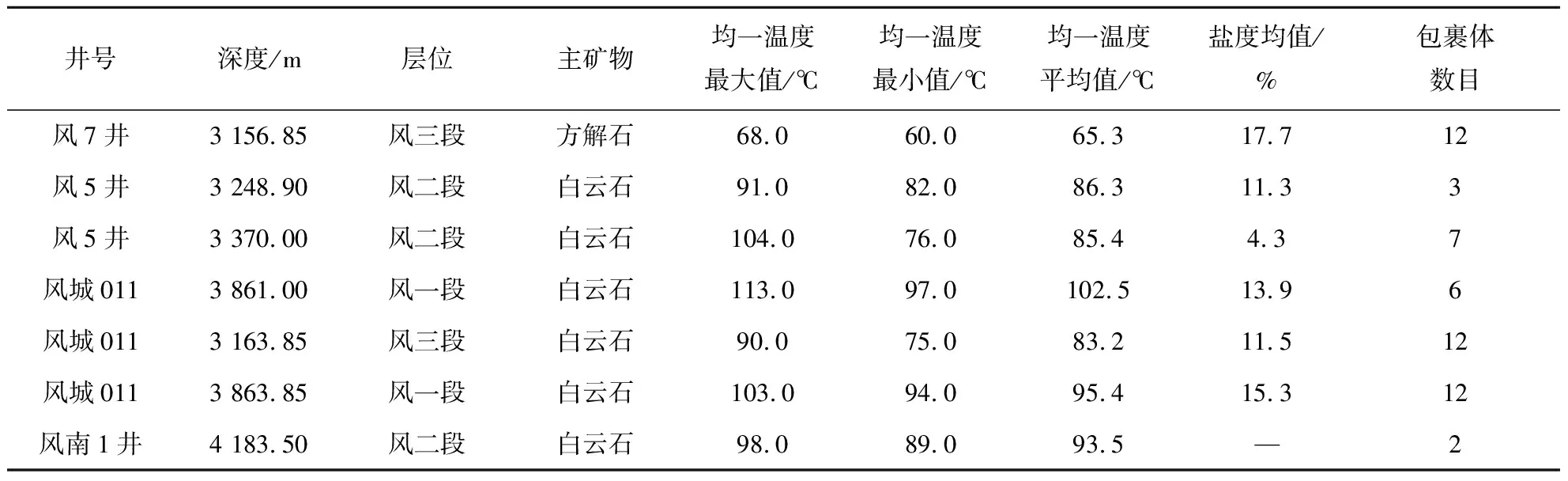

3.4 包裹体特征

13个风城组岩石样品中包裹体测温和测盐数据结果(表2)显示,碳酸盐矿物的形成温度较高,非沉积成因,而是在后期埋藏成岩环境下形成的。

表2 乌—夏地区风城组碳酸盐矿物中流体包裹体特征

研究区风城组沉积时期,火山活动频繁,以水下密度流和空中飘落的形式沉积了大量的火山碎屑物质。包裹体测温表明,矿物集中形成于60.0~68.0 ℃之间,平均65.3 ℃,表明火山物质的蚀变特别是方解石化过程出现在埋藏温度60.0~68.0 ℃之间。包裹体具有高盐度特征(11.0%~23.0%),通常高于15.0%,平均17.7%,显示早期火山物质蚀变时,火山玻璃之中大量金属离子溶于咸化的沉积成因地层水中,地层盐度较高。

白云石的形成温度范围较大,为75.0~113.0 ℃,均一温度明显高于蚀变方解石,表明成岩白云石形成于蚀变方解石之后。后期富含镁离子的卤水渗滤交代蚀变火山物质中的方解石矿物,形成大量的埋藏白云石。

4 沉积环境及成因

4.1 沉积环境

前人针对该套云质岩类沉积环境开展过大量研究[22-32],主要观点有陆缘近海湖、残留海和咸化潟湖等观点,多数学者认同该套云质岩类与高盐度的湖泊沉积环境关系密切(表3),主要依据地球化学、硼含量、古生物化石和盐岩等蒸发类矿物资料。

表3 关于乌—夏地区风城组沉积环境观点认识及其证据汇总

本次研究在前人认识基础上,综合岩心观察、薄片鉴定、碳氧同位素和包裹体等测试分析,认为研究区风城组为四面环山的“高山深盆”封闭咸化湖泊,气候炎热干燥,淡水及碎屑物质来源较少,火山活动频繁,沉积物以细粒火山凝灰物质为主。主要证据如下:

1)岩心、薄片中见大量的富含暗色有机质的沉积纹层,X衍射及扫描电镜中普遍见黄铁矿,总体表明沉积环境为低能深水还原环境,为非潮坪和潟湖等古环境的沉积产物。

2)风城组发育一套罕见的盐岩(碳钙钠石、硅硼钠石、石膏等)组合,说明地层水中富含大量的Na、Ca、Mg等金属离子,伴生深灰色的细粒凝灰物质,为典型的咸湖环境沉积产物,并证实深水还原环境。

3)利用碳氧同位素分析,指示半咸水—咸水沉积环境。一般情况下,δ13CPDB和δ18OPDB均随介质盐度升高而增大。Warren[38]指出不同沉积环境中碳酸盐矿物δ13CPDB值分布特征(图5),认为水介质盐度越大,其δ13CPDB值越大。乌—夏地区风城组34块样品碳氧同位素分析数据进一步证实了存在咸水、半咸水环境。δ13CPDB平均值为4.0‰,全部大于0‰,介于0~3.0‰之间的样品约占17.6%,而3.0‰~6.0‰之间的样品占73.5%,大于6.0‰的样品占8.8%。由此可知,乌—夏地区风城组沉积物的形成背景为半咸水—咸水环境。

4)盐水包裹体测试表明,古盐度值平均13.0%,是海水的数倍,指示咸水环境。

4.2 云质岩成因

前人对风城组云质岩成因存在众多争议,多数学者认同该套云质岩类与咸化湖盆环境以及火山活动关系密切[23-30],但未指出不同产状云质岩成因的差异性。本文通过详细的沉积背景、岩石学、地球化学特征分析认为,研究区风城组云质岩岩心上发育的网状裂缝很可能是后期形成的异常高压水力破裂缝。其中:白云石具较为典型的雾心亮边交代残余,与构造-热液、热水沉积和碳酸质岩浆成因关联较小;白云石流体包裹体均一温度介于85.4~102.5 ℃之间,且不存在热水白云石具有的δ18OPDB值偏负、鞍状特征(-20.0‰~-10.0‰)。以上数据进一步证实该套白云石没有明显的火山热液特征。本文综合分析认为,纹层状微—粉晶白云石多为准同生成因,而星散状、丝絮状、团块状、不规则层状细晶白云石普遍具雾心亮边交代残余,很可能是后期埋藏交代成因。

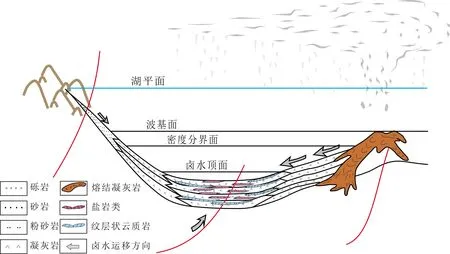

纹层状云质岩伴生蒸发盐岩类矿物为“高山深盆”盐湖卤水分层成因(图6)。风城组沉积时期,研究区四面环山,且山体规模均比现在要大得多,为“高山深盆”模式;同时火山活动频繁,带来大量的盐类及Mg2+、Fe2+,下伏海相卤水也会沿深层断裂上升至湖泊水中,气候干旱,淡水来源较少,仅西北缘见小规模碎屑岩沉积,形成封闭的咸化湖泊。随着盐度的不断增大,形成盐水分层,咸湖卤水分界面以下,卤水矿化度极大,可以达到多种矿物的饱和状态,随着季节性变化析出纹层状碳酸盐灰泥、文石、高镁方解石及碳钙钠石等盐岩类矿物,主要分布在深湖水深最大处。

图6 乌—夏地区风城组纹层状云质岩及伴生盐岩类成因模式图

团块状、不规则层状、丝絮状、星散状云质岩晶体呈自形—半自形,以粉—细晶为主,普遍发育雾心亮边、环带交代残余结构(图3c、d),指示埋藏交代成因。其形成机理是细粒的火山碎屑物质在埋藏期水解蚀变产生碳酸盐灰泥,之后被Mg2+交代形成具雾心亮边白云石[39-40]。埋藏白云石不仅脆性大,且易于发生溶蚀,岩石白云岩化后有利于产生有效储集空间,储层质量得到改善。埋藏交代成因白云石的分布在很大程度上受断裂和微裂缝控制。

5 结论

1)乌—夏地区风城组云质岩类根据其白云石宏观特征可识别5种类型:纹层状、星散状、丝絮状、团块状和不规则层状,且以团块状和不规则层状为主(体积分数约72%)。

2)34块云质岩样品白云石δ13CPDB、δ18OPDB值集中分布在A区(高碳高氧)、B区(中碳低氧)2个数值区,A区以纹层状微—粉晶白云石为主,B区以星散状、丝絮状、团块状和不规则层状细—中晶白云石为主。

3)研究区风城组形成于四面环山的“高山深盆”封闭咸化湖泊,气候炎热干燥,淡水及碎屑物质来源较少,火山活动频繁,沉积物以细粒火山凝灰物质为主。

4)研究区纹层状微—粉晶白云石为“高山深盆”盐湖卤水分层形成的准同生白云石,星散状、丝絮状、团块状和不规则层状细晶白云石普遍具雾心亮边交代残余,是后期埋藏交代成因。埋藏交代成因白云石多紧邻断裂发育,是有利勘探区带优选方向。