节水灌溉对粮食作物种植的影响*

——基于农业劳动力资源的调节效应

奚云霄,刘 静,常 明**

(1.中国人民大学农业与农村发展学院 北京 100872;2.中国农业科学院农业经济与发展研究所 北京 100081)

食为政首,粮安天下。粮食安全不仅是乡村振兴的重要基础和首要任务,而且已经成为新形势下应对国际挑战的国家安全战略。尤其是在新冠疫情大流行的背景下,多国为保证自身粮食供应而叫停粮食出口所呈现出的粮食民族主义,使粮食的生产和流通受到了严重阻碍,更加重了中国作为人口大国所面临的粮食安全隐患。因此,在2020年12月召开的中央农村工作会议上,习近平总书记对牢牢把住粮食安全主动权作出一系列重要部署。2021年的中央一号文件也再次强调,要“提升粮食和重要农产品供给保障能力”,把“粮食安全”作为2021年三农工作的重要目标。要保障国家的粮食安全,实施“藏粮于技、藏粮于地”战略,不仅要通过技术手段提升粮食的单产,还要稳定和提高粮食的播种面积,加强粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设,不断提高耕地质量,促进农业可持续发展。根据《国务院关于建立粮食生产功能区和重要农产品生产保护区的指导意见》,大力推进“两区”建设,要通过加强农田水利设施建设,提升耕地的综合生产能力,其重要举措便是大力发展节水灌溉。此外,针对我国存在水资源供需矛盾突出、水资源利用效率低下的问题,进入2000年以来,连续多年的中央一号文件都将节水灌溉建设作为重大战略,予以大力推进。在国家的大力投资下,农业节水灌溉工程的建设卓有成效,根据2019年《中国农业统计年鉴》,全国节水灌溉面积已达3705.9 万hm,占总耕地面积的27.36%,节水灌溉工程项目成为了中国农业高质量发展的重要保障。

已有研究证实节水灌溉能够通过改善生产条件、提高水资源利用效率以及优化要素投入结构等方式提升粮食的单产水平和生产效率。但是对于节水灌溉措施如何促进粮食作物播种面积的变化,部分研究认为,灌溉设施的改善以及农业机械的发展,有利于促进水稻()、玉米()等粮食作物种植比例的提高;但也不乏研究认为,节水灌溉的发展会使农户更加倾向于种植高耗水、高经济收益的农作物,导致粮食播种面积下降,进而对粮食安全产生不利影响。除节水灌溉措施以外,价格因素、粮食生产政策、气候变化、农户的个人特征等均会对粮食播种面积的变化产生重要影响。具体而言,粮食预期价格的下降会引起播种面积的下降;而粮食生产的价格补贴和支持政策会增强农户对粮食作物的种植意愿,从而增加粮食作物的播种面积;气候变暖所带来的降水和气温的变化会导致玉米和大豆()播种面积的增加,以及水稻种植面积的下降。作为农户资本禀赋和个人特征的重要内容,农业劳动力的变化成为已有研究从农户个人特征角度探讨影响粮食作物播种面积的重要因素,已有研究大多认为农业劳动力的转移会使农业种植结构向机械化和劳动力需求少的方向转变,即劳动力转移促进了“趋粮化”。但是这种促进作用因地而异:在不适宜机械作业的丘陵山区和城市郊区,由于无法实现机械化种植和城市农产品市场容量大等原因,劳动力转移对粮食生产的促进作用会被削弱;在经济发达地区及大型农产品集散区,农业劳动力转移还有利于促进经济作物的种植比例增加。

综上所述,近年来,作为农业基础设施重要内容的节水灌溉措施快速发展,但是节水灌溉措施对于粮食播种面积的影响,已有研究尚未达成共识。此外,改革开放以来,一系列旨在推进工业化和城镇化的改革措施,使农村劳动力向城市和非农部门的转移成为我国过去和未来一段时间内的必然发展趋势。那么在此背景下,农业节水灌溉措施的发展对于粮食播种面积的影响又将产生怎样的变化?已有研究尚未就这一问题进行深入探讨。

因此,基于以上背景,本文选择推行粮食支持价格政策以来中国省域统计数据(2006-2019年),通过双向固定效应模型探究节水灌溉发展对于粮食播种面积的具体影响。在此基础上,将以农业劳动力资源为调节变量,利用调节效用模型深入探索劳动力约束背景下节水灌溉措施对粮食播种面积的影响,一方面为推动农业节水灌溉措施的建设提供参考,另一方面在复杂的国内外新形势下,为提升粮食播种面积、保障国家粮食安全做出有益贡献。

1 理论分析与研究假说

20世纪90年代,市场经济体制在中国正式确立,就业与流动的限制逐渐被取消,农业劳动力开始快速由农村流向城市。农业劳动力“离土又离乡”的转移,不仅推动了我国城市化水平的快速提高,而且通过提升劳动力的利用效率以及总体劳动生产率水平,成为我国经济发展的重要驱动因素;然而,农业劳动力向非农领域转移的另一面,是农村呈现出的“老龄化”“女性化”“空心化”等特征。劳动力是农户所拥有的重要资源禀赋之一,当不存在非农就业机会时,农户就会将劳动力资源全部配置于农业生产中;当存在一定的非农就业机会时,农户就会将劳动力资源同时分配于务农和非农就业。而由于农业生产具有利润低、周期长、劳动辛苦程度高的特点,使得其在与非农行业竞争劳动力时具有天然的弱势,因此随着非农经济的不断发展,农户配置于农业生产的劳动力就会不断减少,直至农业劳动力出现短缺,最终使得农户倾向于选择节约劳动力的农作物。目前我国粮食作物“耕、种、收”的综合机械化水平普遍高于经济作物,农业劳动力的非农转移便有助于促进农业种植结构的“趋粮化”,究其原因是因为在劳动力短缺的刚性约束下,农户会选择种植更加节约劳动力的粮食作物。

目前在农业生产、尤其是粮食种植过程中,虽然“耕、种、收”环节的综合机械化水平已经较高,而灌溉、追肥和打药仍然是劳动力密集型环节,尤其是在灌溉这一环节。而如喷灌、微灌等节水灌溉措施,不仅可以减少灌溉过程中的劳动力配置,而且可以通过水肥一体化、水药一体化等方式,减少灌溉、施肥、喷药等的作业次数和劳动强度,从而节约劳动力投入。由此可知,节水灌溉措施的建设可以在提升耕地复种指数和综合生产能力的同时,使粮食生产的全部环节几乎不再依赖劳动力,便可能促使原本就缺少农业劳动力的农户复种粮食作物或增加粮食种植面积。

因此,在目前中国节水灌溉工程的大力建设和农业劳动力大量非农转移的双重背景下,本文提出以下两条假说:

H:节水灌溉措施会促进粮食播种面积的增加。

H:劳动力资源在农业领域的配置程度,会在节水灌溉措施对粮食播种面积的影响中具有调节作用。

2 研究方法

2.1 模型构建

对于面板数据而言,双向固定效应模型不仅能有效控制不随时间或截面变动的因素,还能降低多重共线性的影响,使分析结果更符合实际情况。因此,为了研究节水灌溉措施对粮食播种面积的影响,本文基于29 个省份2006-2019年的面板数据,构建了如下的双向固定效应模型:

式中:Y表示第种粮食作物在第个省份年的种植面积(=1,2,3,4);由于中国的粮食生产主要集中在水稻、小麦和玉米3 种作物,因此本文将以这3 种粮食作物为例进行研究。为粮食作物的播种面积,为水稻的播种面积,为小麦的播种面积,为玉米的播种面积。I表 示第个省份年的节水灌溉面积(包括喷灌、微灌、低压管灌和渠道防渗措施面积),其回归系数 α用以反映节水灌溉措施第个可能影响粮食作物播种面积的控制变量,参考相关研究,本文选择生产条件、当地经济社会发展状况以及政策3 类因素作为本文的控制变量,α为对粮食播种面积的影响。X表示第个省份年各个控制变量的估计系数;φ和 μ分别表示时间和地区固定效应;ε表示方程的随机误差项;α为常数项。

为进一步验证农业劳动力资源在节水灌溉措施对粮食播种面积的影响中的调节作用,本文借鉴相关研究,构建如下的调节效应模型:

式(2)通过引入的农业劳动力资源L(表示第个省份年的农业劳动力资源),以及农业劳动力资源与节水灌溉面积的交互项I×L,可估计农业劳动力资源在节水灌溉措施对粮食播种面积影响作用中的调节效应。其他变量含义与上文相同。

2.2 变量选择及定义

1)被解释变量。本文选取“粮食播种面积”作为主要被解释变量,同时选取水稻、小麦、玉米3 种具有代表性的粮食作物播种面积作为被解释变量,以深入探究节水灌溉措施对不同类型粮食作物播种面积的影响。

2)解释变量。“节水灌溉面积”为本文的主要解释变量,用以反映节水灌溉措施的发展水平。其次,为了考察不同类型的节水灌溉措施对粮食播种面积的影响,本文参考相关研究将喷灌、微灌和低压管灌划分为现代节水灌溉措施,将渠道防渗和其他措施划分为传统节水灌溉措施,并分别以其灌溉面积表示不同节水灌溉措施的发展水平。

3)调节变量。本文的调节变量为“农业劳动力资源”,参考相关研究,该变量以第一产业就业人数占总就业人数的比重来表示,以体现当地劳动力在农业领域的就业比例,从而表征不同地区参与农业生产的劳动力资源的丰裕程度。

4)控制变量。本文主要对省域的生产条件、当地经济社会发展状况以及政策3 类变量进行控制。其中,生产条件用自然灾害程度和机械发发水平表示,自然灾害程度以受灾面积占总播种面积的比重来表示,机械化水平以农业机械总动力表征;当地经济社会发展状况包括非农产业比重(即二、三产业增加值占GDP 的比重)、劳动力价格(即某一年农村居民人均工资性收入)以及农业收入比重(即农村居民人均经营性收入占可支配收入的比重);政策变量主要指国家实施的粮食价格支持政策,包括水稻、小麦的最低收购价政策和玉米的临时收储政策,若该年实施了相关政策,则变量取值为1,否则取值为0。

2.3 数据来源

本文选取我国2006-2019年的省级面板数据进行研究,数据来源于《中国统计年鉴》《中国农村统计年鉴》《中国水利年鉴》《中国水利统计年鉴》和各省统计年鉴。由于青海、西藏、香港、澳门和台湾等省(自治区、地区)数据缺失较多,以及2020年部分统计数据尚未公布,因此本文最终选择使用了中国29 个省(市、自治区)2006-2019年的面板数据。

3 结果与分析

3.1 全国及不同区域粮食作物播种面积、节水灌溉面积、农业劳动力资源的时序变化

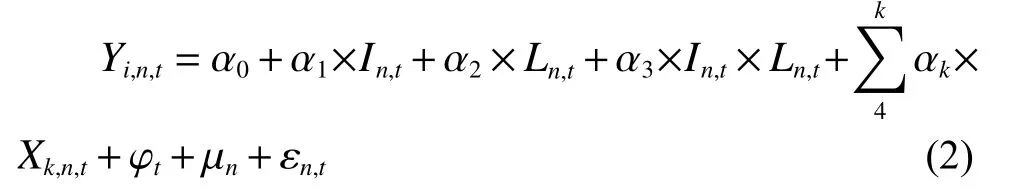

由图1 可以看出,2006-2019年中国三大主粮的总播种面积从1.05×10hm上升至1.16×10hm,虽然2016年以后播种面积有所下降,但总体呈上升趋势。2006-2016年,三大主要粮食作物的播种面积均呈逐年增长趋势,其中玉米增加1.57×10hm,增长幅度最大,其次为水稻和小麦,分别增加1.81×10hm和1.05×10hm。在2016年之后,水稻和小麦的播种面积基本稳定,而玉米的播种面积则出现明显下降,这主要是由于国家在2015年底提出要加强“农业供给侧结构性改革”,稳定水稻、小麦生产,调减库存较多的玉米种植,特别是非玉米优势产区“镰刀弯”地区的玉米种植面积,并于2016年取消了东北三省和内蒙古自治区的玉米临时收储政策。玉米播种面积的下降最终导致了2016-2019年我国粮食播种面积的总体下滑。但根据《国家统计局关于2020年粮食产量数据的公告》,2020年全国粮食播种面积为1.178×10hm,比2019年增加7.04×10hm,增长0.6%。其中谷物(主要包括稻谷、小麦、玉米等)播种面积9.80×10hm,比2019年增加11.7×10hm,增长0.1%。可见,2016-2019年我国粮食播种面积的下降并不是一个长期趋势,而是农业供给侧结构性改革过程中的正常波动,即是由于调减长期以来库存较多的玉米种植,尤其是非玉米优势产区“镰刀弯”地区的玉米种植面积导致的。总体而言,中国粮食播种面积的增加和稳定,除了归功于从中央到地方各类粮食价格支持政策及粮食安全政策的保障外,农业劳动力的非农转移也起到了较大的促进作用,通过图1 可知2006-2019年我国农业劳动力投入水平逐年下降。

图1 2006—2019年中国粮食作物的播种面积和农业劳动力投入Fig.1 Sown areas of grain crops and agricultural labor resources in China from 2006 to 2019

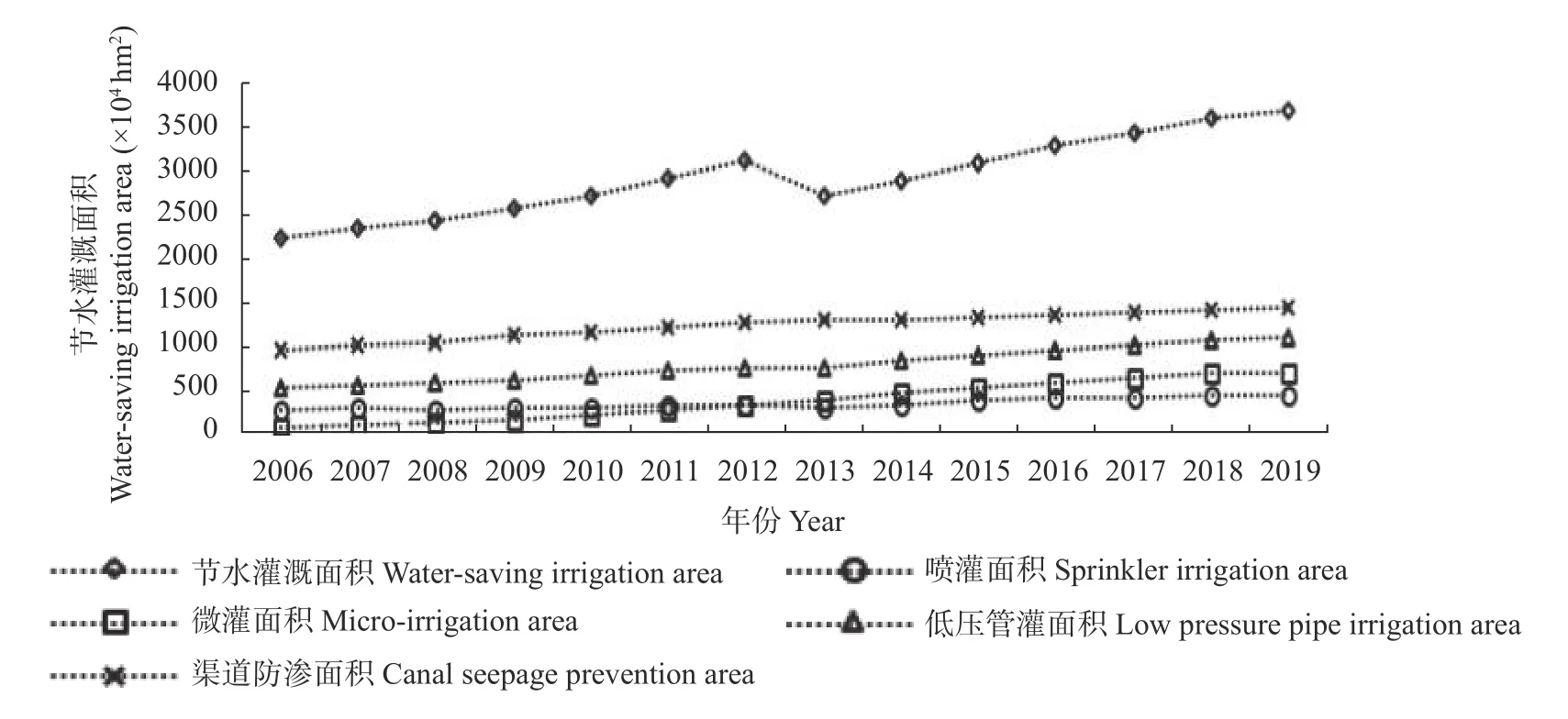

除了劳动力约束外,粮食种植也离不开灌溉水资源。由图2 可知,2006-2019年我国节水灌溉面积已由2.24×10hm增长至3.71×10hm,由于统计口径和内容的变化,节水灌溉面积在2013年出现短暂的下降,但之后仍然保持上升趋势。与此同时,2006-2016年,我国的粮食播种面积也呈现出相同的增长趋势。已有研究将喷灌、微灌和低压管灌等对水资源和劳动力都具有明显节约效应的节水措施划分为现代节水灌溉措施,将对劳动力节约效果较小的渠道防渗等其他措施划分为传统节水灌溉措施。在划分不同节水措施后可以看出,虽然渠道防渗这类传统节水措施的建设面积仍然最高,但是2006-2019年喷灌、微灌和低压管灌灌溉面积总和已逐渐超过渠道防渗面积。说明中国节水灌溉技术由以减少水资源输送渗漏为主的渠道防渗技术,逐渐向水资源利用效率更高的喷灌、滴灌节水技术发展,高效节水灌溉技术的建设和采用除了使农业灌溉更节约水资源使用外,还使农业生产在灌溉环节节约大量劳动力。

图2 2006—2019年中国各类节水灌溉措施建设面积Fig.2 Construction areas of various water-saving irrigation measures in China from 2006 to 2019

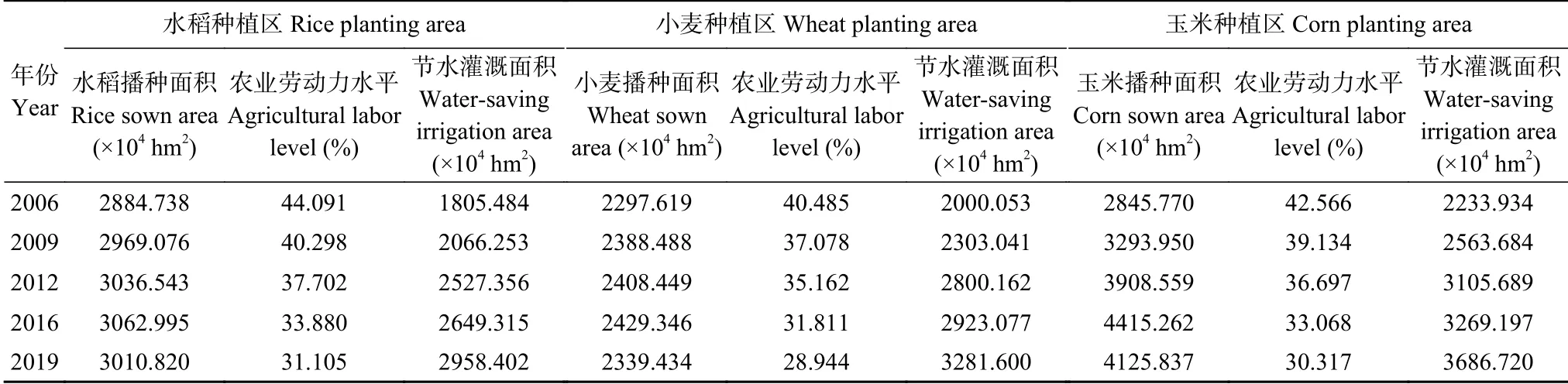

表1 为2006-2019年三大粮食作物主要种植区域的播种面积、节水灌溉面积和农业劳动力投入水平的变化,其中粮食作物播种面积和节水灌溉面积取各省份值的和,而农业劳动力投入水平则取各个省份值的平均值。由表1 可知,在水稻、小麦和玉米的主要种植区域,无论是粮食作物播种面积、节水灌溉面积,还是农业劳动力投入水平,其变化趋势与全国层面基本保持一致。就粮食作物播种面积而言,水稻、小麦和玉米在主要种植区的播种面积总体呈上升趋势,在2016年之后,受国家进行“农业供给侧结构性改革”的影响,播种面积稍有下降;从播种面积的增长速度来看,玉米在其主要种植区域的播种面积增长速度最快,与2006年相比,2019年玉米在其主要种植区域的播种面积增长44.98%,而2019年水稻和小麦在其主要种植区域的播种面积仅比2006年分别增长4.37%和1.82%。就节水灌溉面积而言,在水稻、小麦和玉米的主要种植区域,节水灌溉面积均呈现出逐年上升的趋势,且各粮食作物主要种植区域的节水灌溉面积增速相近,2019年水稻、小麦和玉米主要种植区域的节水灌溉面积分别比2006年增长63.86%、64.08%和65.03%,这说明三大主粮主要种植区域的节水灌溉措施建设水平较为均衡。就农业劳动力投入水平而言,水稻、小麦和玉米主要种植区域的农业劳动力投入水平均呈现出逐年下降的趋势。与2006年比,2019年水稻、小麦和玉米主要种植区域的农业劳动力投入水平分别下降29.45%和28.51%和28.78%,说明农业劳动力的非农转移趋势在三大粮食作物的主要种植区域是普遍存在的,在过去的十几年间,有近三成农业劳动力从农业领域流出,进入非农领域。

表1 2006—2019年三大主粮种植区粮食作物播种面积、节水灌溉面积和农业劳动力资源Table 1 Grain sown area,water-saving irrigation area and agricultural labor resources in three main grain planting area from 2006 to 2019

由以上内容可知,无论是从全国还是从三大粮食作物的主要种植区域来看,2006-2019年,具有节约劳动力效应的节水灌溉措施在逐步增加,与此同时农业劳动力投入水平却在逐步下降,二者对我国粮食播种面积变动是否起到了复合的推动或抑制作用,需要通过计量模型进行进一步验证。

3.2 节水灌溉措施、农业劳动力资源对粮食播种面积的影响作用及内生性检验

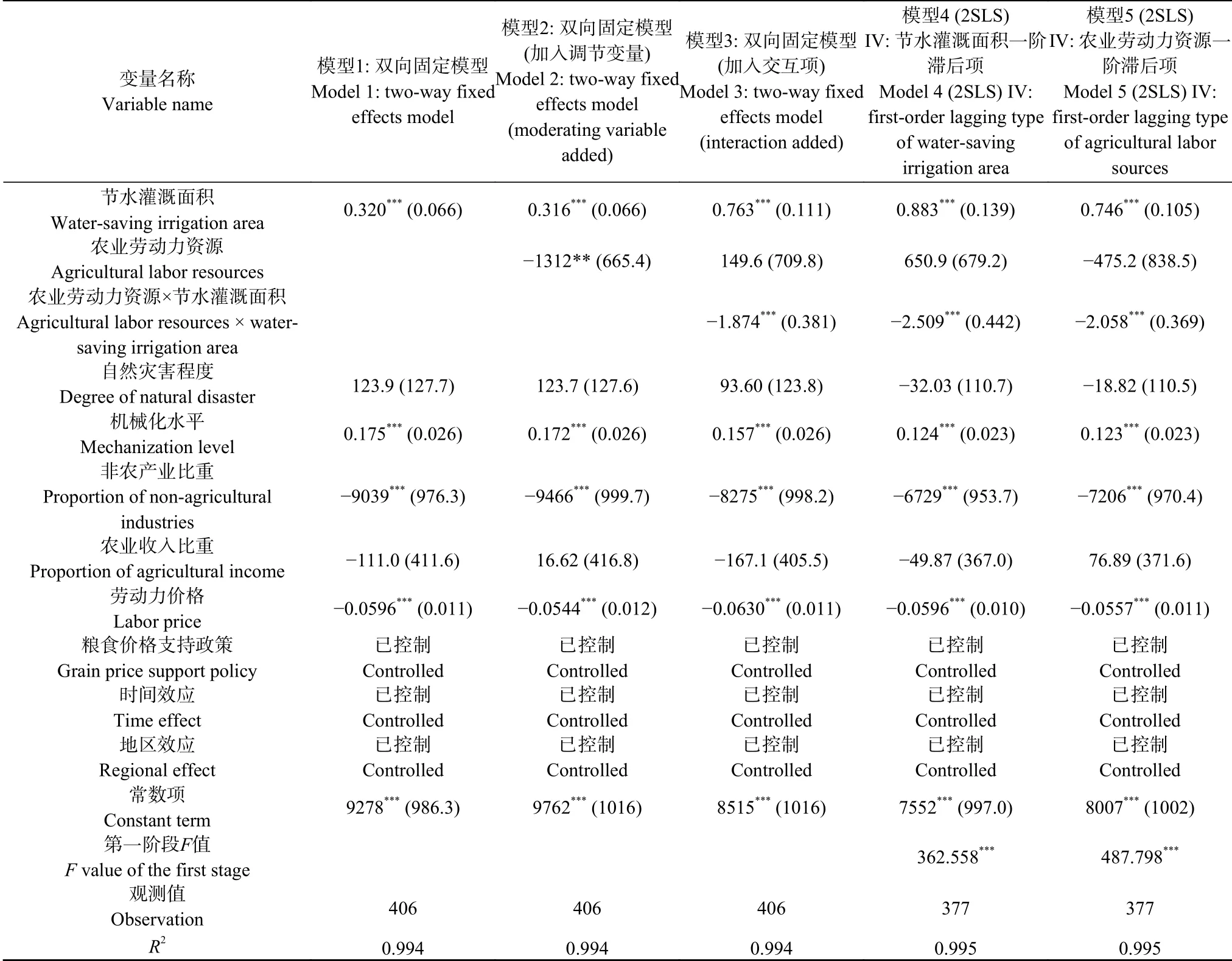

本文利用STATA 14.0 统计软件估计回归模型。依据假设1,本文首先将节水灌溉面积作为解释变量、粮食播种面积作为被解释变量进行回归,得到表2中的模型1。可以看出,在模型1 中,节水灌溉措施对于粮食播种面积具有正向影响,并通过了<1%水平的显著性检验,即中国近十几年节水灌溉措施的发展显著促进了粮食播种面积的增加。因此,假说1 得到了验证。

为了验证假说2,本文在模型1 的基础上逐步加入农业劳动力资源变量,以及农业劳动力资源和节水灌溉面积的交互项,分别得到了表2 中的模型2 和模型3。根据模型2 的回归结果可知,农业劳动力资源与粮食播种面积呈现负相关关系,并通过了<5%水平的显著性检验,说明随着农业劳动力非农就业程度的上升,粮食作物的播种面积会呈现增加趋势,即在农业劳动力紧缺的约束下,剩余的农业劳动者会倾向于选择种植机械化程度高和农业劳动力投入少的粮食作物,这与已有研究所得到的结果一致。而在模型3 中,随着农业劳动力资源和节水灌溉面积的交互项加入模型,农业劳动力资源对粮食播种面积的影响不再显著,取而代之的是农业劳动力资源和节水灌溉面积的交互项对粮食作物的播种面积具有负相关关系,并通过了<1%水平的显著性检验;与此同时,节水灌溉面积对粮食播种面积依旧显著正向相关,且系数值相较模型1 明显增加。以上结果使假说2 得到验证,说明农业劳动力资源显著负向调节了节水灌溉措施增加粮食播种面积的作用力度,即在农业劳动力越为匮乏的地区,节水灌溉措施会更有利于粮食播种面积的增加。

除此以外,从控制变量的回归结果来看,以机械总动力为代表的机械化水平显著正向影响粮食的播种面积,即机械化水平越高,粮食的播种面积越大。而非农产业比重和劳动力价格与粮食播种面积具有显著的负相关关系,这是由于当地提供的非农就业机会越多,劳动力价格越高,农户就会在利润最大化的目标下对自身的资源分配做出调整,将劳动力尽可能多地投入到收益更高的非农活动中,从而尽可能地减少农业劳动投入。

在本研究中,被解释变量粮食种植面积与核心解释变量节水灌溉面积及农业劳动力资源之间可能存在反向因果等内生性问题,从而导致模型回归结果出现偏误。为检查上文结果是否存在内生性偏误的问题,本研究分别选择节水灌溉面积和农业劳动力资源的一阶滞后项,作为工具变量进行2SLS(Two Stage Least Square)估计,结果见表2 的模型4 和模型5。首先,两个模型第一阶段的值均在<1%显著性条件上大于10,说明所选择的工具变量均不存在弱工具变量问题;其次,在分别以节水灌溉面积和农业劳动力资源的一阶滞后项作为工具变量对粮食种植面积进行2SLS 回归后,节水灌溉面积以及其与农业劳动力资源交乘项对粮食种植面积的作用方向和显著性均与模型3 一致,说明了本研究结果不存在较大的内生性偏误,具有较高的稳健性。

表2 节水灌溉措施对粮食播种面积影响及农业劳动力资源调节效应回归结果Table 2 Regression results of the effects of water-saving irrigation measures on grain sown area of grain crops and the adjustment effect of agricultural labor resources

3.3 不同粮食作物类型和节水灌溉措施的进一步分析

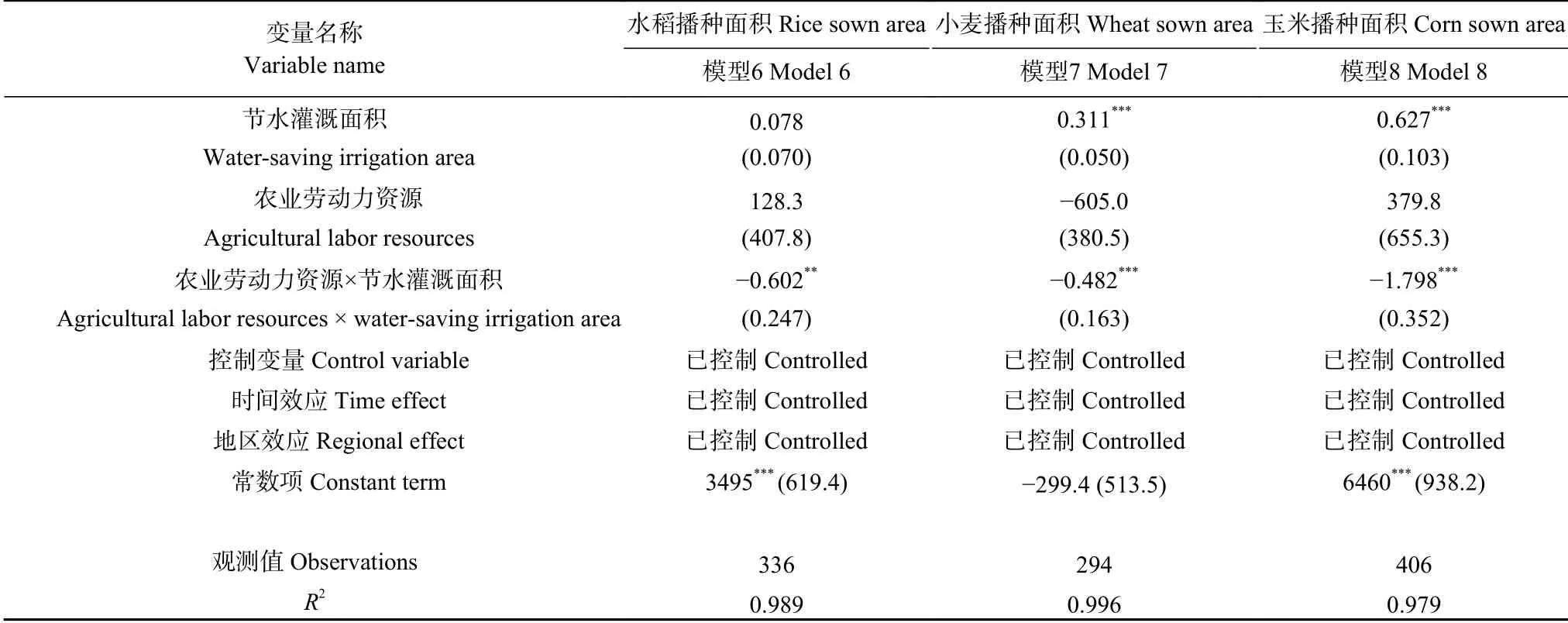

为进一步考察节水灌溉措施对不同粮食作物的影响,以及农业劳动力资源在其中发挥的调节效应,本节分别选取水稻、小麦和玉米3 种主要粮食作物,并按照种植省份进行分作物回归,得到了模型6、模型7 和模型8,如表3所示。模型6 的回归结果显示,节水灌溉措施对水稻播种面积的影响虽然为正向,但并不显著,其原因可能是以喷灌和滴灌为主的节水灌溉措施与稻田的灌溉需求不匹配,水稻灌溉需要长期水层淹灌,而喷灌或滴灌等节水设施更适用于旱地作物或是大棚蔬菜栽培模式。

表3 节水灌溉措施对不同粮食作物播种面积的影响及农业劳动力资源调节效应的回归结果Table 3 Regression results of the effects of water-saving irrigation measures on sown areas of different crops and the adjustment effect of agricultural labor resources

模型7 和模型8 的回归结果显示,节水灌溉措施对小麦和玉米播种面积的增加呈正向影响作用,并均通过了<1%水平下显著性检验,说明了在中国近十几年节水灌溉措施的发展促进粮食播种面积增加的作用中,主要是对小麦和玉米两种作物播种面积的提升;同时模型结果还显示,农业劳动力资源和节水灌溉面积的交互项对小麦及玉米的播种面积也同时具有负向调节作用,并均通过了<1%水平的显著性检验,说明在小麦和玉米的种植地区,农业劳动力非农就业转移的越多,节水灌溉措施建设对增加小麦和玉米播种面积的促进作用就会越大。假设1 和假设2 在小麦和玉米的种植地域再次得到了验证。

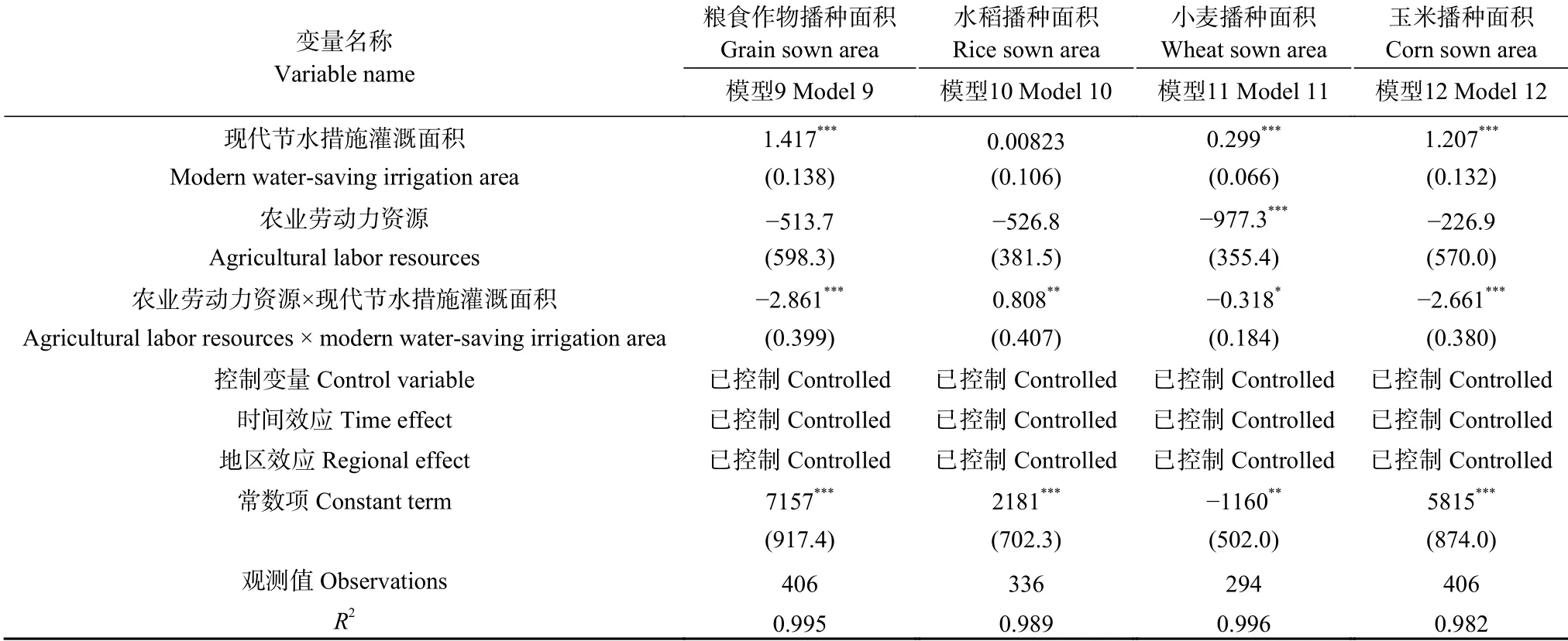

本节根据已有研究将喷灌、微灌和低压管灌等对劳动力具有明显节约效应的节水灌溉措施划分为现代节水灌溉措施,将对劳动力节约效果较小的渠道防渗划分为传统节水灌溉措施。不同节水灌溉措施对粮食作物播种面积的影响以及农业劳动力资源在其中的调节效应结果如表4 和表5所示。其中,模型9 的回归结果显示,现代节水灌溉措施的发展与粮食作物的播种面积呈正相关关系,并通过<1%水平的显著性检验,且现代节水措施灌溉面积和农业劳动力资源的交互项对粮食作物的播种面积具有显著负相关;同时分作物来看(模型10-12),现代节水灌溉措施只对小麦和玉米的播种面积呈现显著正相关,同时,农业劳动力资源对以上两种作物也具有显著负向调节作用。

表4 现代节水措施对不同粮食作物的影响及农业劳动力资源调节效应回归结果Table 4 Regression results of the effects of modern water-saving irrigation measures on different food crops and the adjustment effect of agricultural labor resources

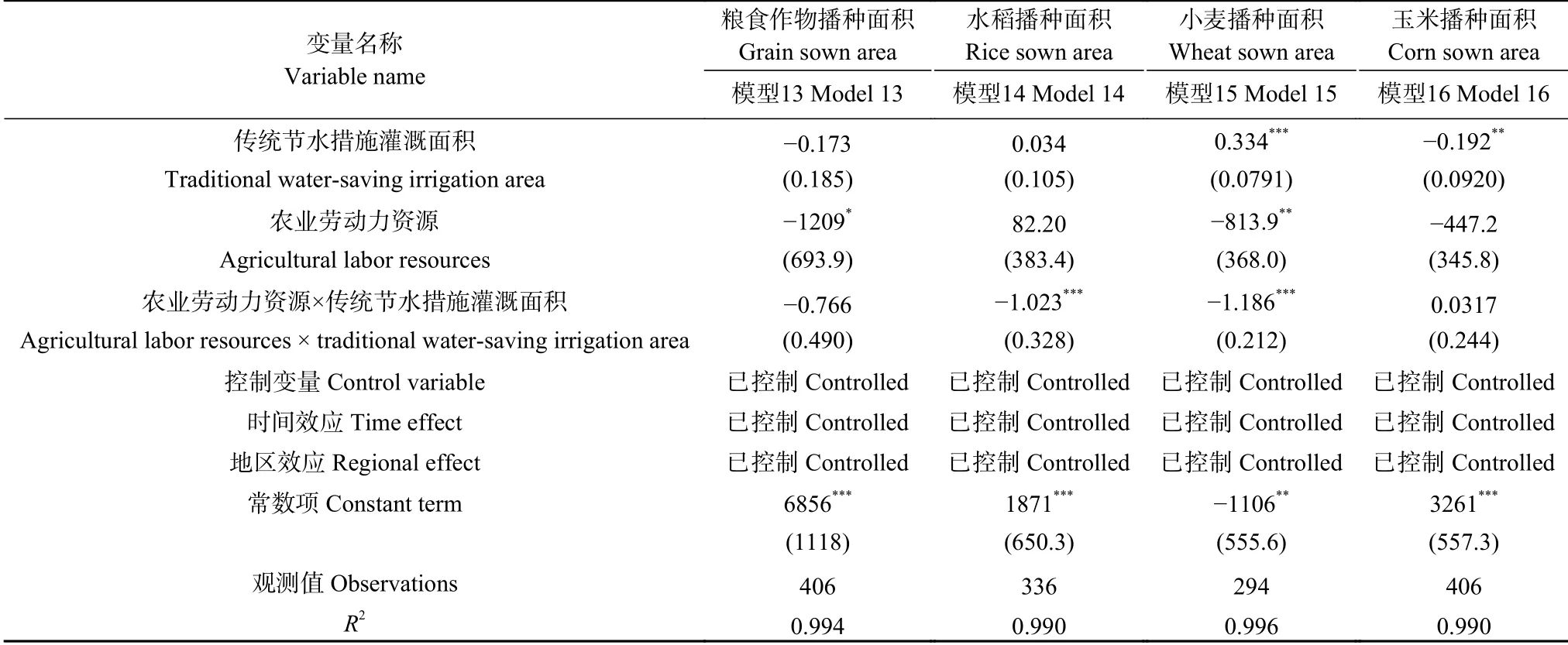

表5 传统节水措施对不同粮食作物的影响及农业劳动力资源调节效应回归结果Table 5 Regression results of the effects of traditional water-saving irrigation measures on sown areas of different grain crops and the adjustment effect of agricultural labor resources

由模型13 的回归结果可知,传统节水灌溉措施对粮食作物播种面积的影响作用不再显著,分作物来看(模型14-16),传统节水灌溉措施和其与农业劳动力资源的交互项仅对小麦种植面积具有显著的正向影响和负向调节作用,传统节水措施对水稻播种面积的影响作用依旧不显著,对玉米播种面积甚至有显著负向影响。

以上结果说明,由于现代节水灌溉措施具有较好的节约农业劳动力效果,能显著促进以小麦和玉米为主的粮食作物种植面积增加,并且在农业劳动力越为贫乏的地区,其对粮食作物播种面积增加的促进作用越强。但是对于农业劳动力节约效果较低的传统节水灌溉措施,其仅能有效促进小麦的种植面积增加;对于可以基本依赖雨养的玉米,这种仅减少水资源渗漏却对劳动力没有较大节约的传统节水措施,对玉米种植面积并没有促进作用。

4 结论与启示

本文利用2006-2019年29 个省市、自治区的面板数据,探究了节水灌溉措施对粮食播种面积的影响,以及农业劳动力资源在其中发挥的调节效应,主要结论如下:

第一,总体而言,中国近十几年大力发展的节水灌溉措施有效促进了粮食作物播种面积的增加,并且在农业劳动力紧缺的约束下,节水灌溉措施提升粮食作物播种面积的作用会被增强,即农业劳动力资源具有负向调节效应。通过工具变量检验粮食种植面积、节水灌溉措施及农业劳动力资源之间反向因果等内生性问题后,本结论依然成立。这说明节水灌溉措施的应用,通过促进粮食播种面积的增加,将大大有利于夯实我国粮食安全的基础,提升我国粮食和重要农产品的供给保障能力。

第二,分作物类型来看,节水灌溉措施对粮食作物播种面积的提升作用,以及农业劳动力资源的负向调节效应,主要体现在小麦和玉米两种旱地作物,其对于水稻的影响作用不显著。

第三,分措施类型来看,具有节约劳动力效果的现代节水灌溉措施能够提升粮食作物播种面积,并同样以小麦和玉米为主,其中农业劳动力资源依旧具有负向调节效应;而不具备明显节约劳动力效果的传统节水灌溉措施,仅能促进小麦播种面积的增加。

根据以上研究结论,为保障我国的粮食安全,促进节水灌溉措施有序合理建设,本文提出以下建议:

1)基于粮食安全的重要战略地位,以及农业劳动力向非农行业的大量转移已成为中国农业经济的新常态,可通过发挥节水灌溉措施节约农业劳动力的效应,提升粮食安全水平。现阶段,通过进一步大力推动农业节水灌溉措施的建设,不仅可以节约农业水资源,提高农业水资源利用效率和农业生产效率,还可以稳定和提高粮食种植面积,在“藏粮于地”和“藏粮于技”两个层面加大粮食安全的保证力度;尤其是在北方水资源匮乏及地下水超采的旱作农业区,通过继续增加对节水灌溉措施投资,特别是喷灌、滴灌等现代节水技术的建设,以及加大现代节水灌溉技术宣传提高农户采纳程度,最终能够完成水资源安全和粮食安全的协同治理。

2)在识别农业劳动力约束区域基础上,结合不同地区粮食作物的种植特点,政府能够以节水灌溉措施为抓手,有效促进当地种植结构转变,助推农业供给侧结构性改革。如在农业劳动力较为紧缺的小麦种植地区,政府可通过节水灌溉项目投资或引导农户采纳节水技术,增大地区小麦种植规模,从而稳固小麦等口粮的生产;而在“镰刀湾”等非优势玉米种植地区,可依据农业劳动力约束程度调节现代或传统节水技术的推广力度,加速实现玉米种植调减任务。在劳动力非农转移区域差异背景下,通过差异化建设节水灌溉措施,以提高不同粮食作物种植农户对节水灌溉措施的采纳水平,进而维护粮食安全并助力农业种植结构优化改革。