农户保护重要农业文化遗产主观意愿评价*

——以广东佛山基塘农业系统为例

苏炎芳,王思远,黎尔纳,廖森泰

(广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所/农业农村部功能食品重点实验室/ 广东省农产品加工重点实验室/广东省珠三角基塘农业工程技术研究中心 广州 510610)

农业文化遗产是人类社会千百年来凝聚创造精神的劳动结晶,它更是当代人们生活物质和精神文明的宝贵财富。2002年,联合国粮农组织(FAO)为进一步保护和发展世界性重要农业文化遗产,发起了全球重要农业文化遗产(Globally Important Agricultural Heritage Systems,GIAHS)保护项目。 自2012年我国开展认定重要农业文化遗产工作以来,截至第6 批共有138 项入选中国重要农业文化遗产名单,1 项扩展项目;其中有18 项入选全球重要农业文化遗产名录。我国开展重要农业文化遗产保护项目对粮食保障、文化传承和乡村振兴等具有深远意义,但随着我国越来越多的重要农业文化遗产申请和认定,一些遗产地面临着保护资金不足、调节力度薄弱和遗产保护外部性困境等问题。因此,如何实现重要农业文化遗产的长效保护已成为当前重要课题。

农户作为农业文化遗产地的重要组成部分,发挥农户参与遗产保护的积极性,对推动遗产的长效保护和可持续发展具有深远意义。当前,在我国重要农业文化遗产活态保护中农户社会经济特征影响着农户参与保护意愿,农户参与力度不足导致遗产保护和发展面临着各种现实挑战。农户个体受外部环境和内部环境等诸多因素的影响,具有个体差异的农户对保护农业文化遗产持有不同的态度,往往在参与中做出不同的个人选择,即农户个体差异影响着行为决策。但对于保护遗产意愿偏低和不愿意保护遗产的农户往往在遗产保护过程中构成威胁,从而进一步影响遗产保护的效果,可见差异性的个体选择不利于重要农业文化遗产的保护。因此,考察农户保护重要农业文化遗产的主观意愿,了解清楚其心理及行为动机,进一步分类总结,有利于引导农户共同参与重要农业文化遗产的保护。

近年来,我国学者在农业文化遗产活态保护方面进行了积极探索,并提出多方参与保护机制。农户与农业文化遗产紧密联系,在遗产活态保护过程中,主张社区参与和强调人的主体作用尤为重要。农户是多方参与机制中的重要环节,唤起全民族对于农耕文明优良传统的文化自觉来推动农业文化遗产的保护工作,正是当下活态保护研究中探索出的重要途径。目前关于评价农户参与遗产保护的研究主要有:采用探索性因子进行分析,发现环境感知、关系感知、利益感知和权利感知是社区居民旅游开发后较显著的感知因子;进一步采用结构方程探索影响农户参与保护的中介因素。运用二元Logit模型对农户参与遗产保护的支付意愿和影响因素进行实证研究,结果表明有71.76%的农户支付意愿较高,年龄是重要影响因素。采用参与式快速评估方法评价了农户的遗产保护感知、生态问题感知和旅游发展感知,分析了农户对不同问题感知的相关性以及个人与家庭特征对感知的影响;运用半定量的方法测量农户对农业文化遗产系统的感知;利用条件价值评估法分析农户保护遗产的价值判断和行为决策。综上所述,已有文献指出遗产保护多方参与机制的重要性,表明农户是参与遗产保护的关键角色,实证分析农户参与遗产保护的感知和影响因素。然而,针对农户参与保护的主观性评价研究较少,尚未深入探讨不同特征的农户参与遗产保护的主观态度和差异共性。针对上述研究不足,本研究以中国重要农业文化遗产-广东佛山基塘农业系统为例(以下简称“基塘农业系统”),从农户角度出发,在观察和深度访谈等基础上,构建农户参与遗产保护的评价框架,利用Q 方法进行研究设计和数据分析,最后基于农户的认知、情感、态度和行为4个维度对因子结果进行深入讨论,以期为进一步推动农户参与保护重要农业文化遗产提供理论依据。

1 基于Q 方法的研究设计

1.1 分析框架

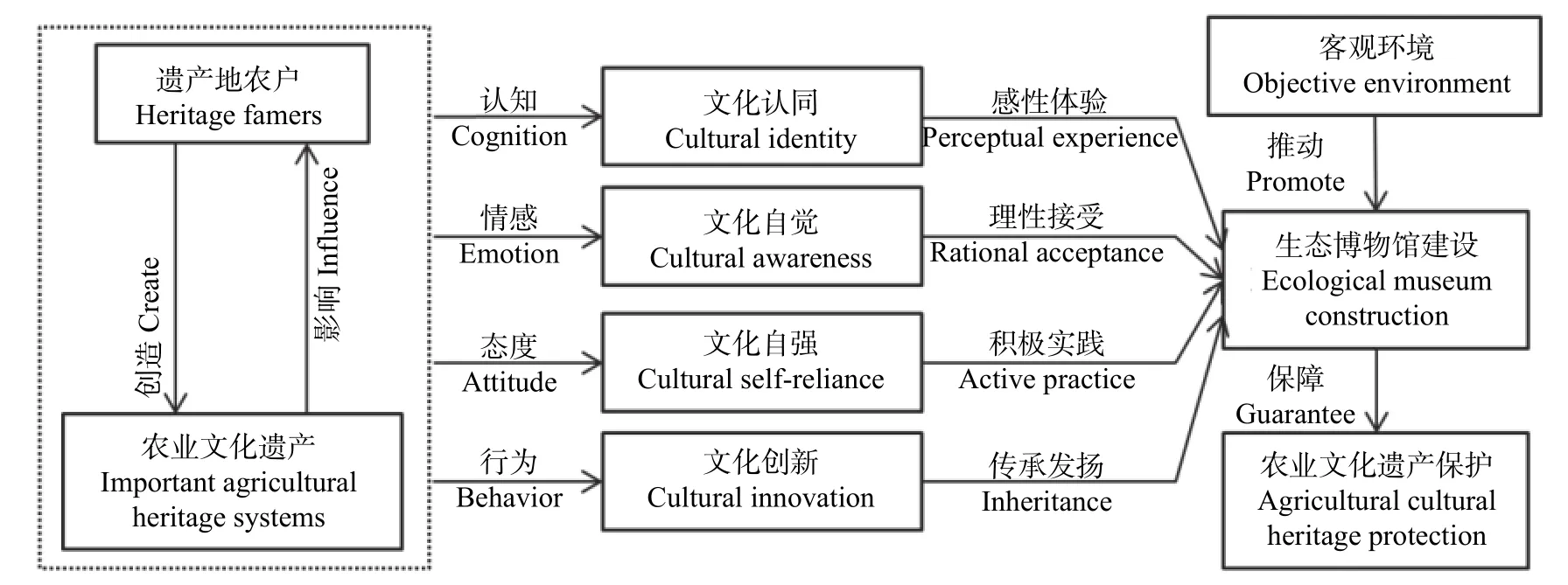

情境互动下农户参与保护重要农业文化遗产的逻辑分析框架如图1所示:在现实中农户和农业文化遗产形成了一个密切联系的情境互动场景;在情境互动下,农户的文化认同、文化自觉、文化自强和文化创新不断循环构成农户内心的文化自信;在文化自信和外部客观环境的双重驱动下,农户会采取个人或集体保护行动以确保遗产的完整和持续。第一,农户与农业文化遗产的情境互动关系。农户利用大自然开拓农业系统,创造农业文化遗产,而农业系统又时刻影响着农户的生产、生活以及生态环境。第二,情境互动下农户文化自信的形成。农户对保护农业文化遗产的意愿是通过主观反应来呈现的;认知层面,农户认同农业文化遗产的功能和价值,在保护感性体验中进行自由选择;情感层面,文化自觉是一种理性接受,是农户基于理性判断自主选择的过程;态度层面,肯定遗产文化的农户通过积极实践形成优秀的文化氛围;行动层面,文化创新是可持续发展的重要过程,农户通过弘扬和传承遗产文化得以实现。第三,文化自信和客观环境推动遗产保护。根植于农户内心的文化自信,驱动着农户积极主动保护农业文化遗产,当传统农业系统面临威胁,农户会采取个人或集体保护行动以确保遗产的完整和持续。另外,客观环境是实现农业文化遗产保护的催化剂,重视遗产原生性的活态保护,关注原住民发展愿景,开展针对性的发展计划有利于遗产地设立生态博物馆,强化农业文化遗产保护。

图1 情境互动下农户保护重要农业文化遗产分析框架Fig.1 Analytical framework of farmers’ protection of important agriculture heritage systems under situational interaction

1.2 研究方法

Q 方法(Q-methodology)又称Q 技术,以情境互动事件为基础,从少量不同受试者主观语汇中探索和发现意义,揭示不同个体共同特征的研究方法;即以多个项目测试一小群人,根据测验结果将其对某一问题的态度、意愿和需求等进行分类及理论阐释。Q 方法最早由英国著名学家威廉·斯蒂芬森(William Stephenson)于1935年在其著作《行为研究:Q 技术及其方法》中正式提出,实际上Q 方法是相对典型的定量研究方法R 方法(R-methodology)而言的,两者具有明显的二元结构特征。

本研究采用Q 方法分析农户参与保护重要农业文化遗产的主观意愿,主要有以下两点原因:第一,农户与重要农业文化遗产息息相关,其参与过程受个人主观因素影响,并通过主观反应的形式呈现,是一种积极的、特殊的心理变化体验。目前,在相关研究中尚缺乏剖析农户参与保护遗产主观意愿个体差异的研究。第二,Q 方法是典型的定性与定量相结合的研究方法,与因素分析相比,具有样本量少、受试者积极、关注点是个体主观性的优势,且在操作上具有一套科学规范的操作流程。因此,Q 方法的优势在于从经验中发展新意义,采用Q 方法分析农户参与保护重要农业文化遗产的主观意愿能系统地、清晰地构建理论解释框架。

1.3 项目设计

Q 样本(Q-samples)是指从Q 母体(Q-population)中抽取一组供被试者分类所用的命题,包含了人们对某一主题不同观点的主观性陈述。首先搜集Q 母体,在阅读国内外相关资料的基础上,本研究综合运用观察法、深度访谈法、专家咨询法以及小组讨论搜集农户在自然状态下对保护农业文化遗产的主观意愿评价情况。通过与农业文化遗产保护专家、基塘农业利用专家、当地基层干部、农户以及游客等进行直接或间接访谈的基础上,整理和完善陈述的内容以获取Q 母体。然后,利用单层结构性方法从Q 母体中抽取Q 样本。最后,通过实地预调查进一步修改和完善,最终形成36 项具有代表性的Q 样本,详细内容如表3所示。

P 样本(P-samples)是指从与研究主题相关的人群中选出的参与Q 分类的被试群体。为综合考虑研究区域被试群体中性别、年龄、学历以及职业等诸多因素引起的误差,本研究采用非概率抽样在研究区域中进行判断抽样,尽可能形成一个具有代表性的P 样本。根据Thompson 和Miller 在1983年提出的P 样本选择原则:=Q 样本数/2-1(为样本选择最小数),本研究共有36 个Q 样本,则P 样本数量应不低于17 个。样本过多受试者态度结果容易同质化,样本太少又无法涵盖一些极端态度的个体,根据研究实际情况,本次选择25 个P 样本。

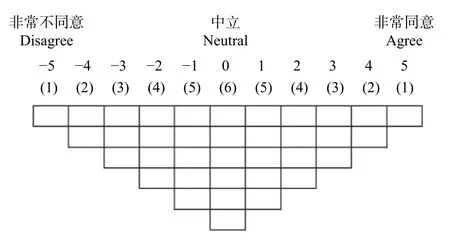

Q 分类(Q-sorts)是指被试者在交互情境下根据自我参照按要求对Q 样本进行排序的操作环节。本文设计如图2所示的Q 分类11 级强制频率分布表,从左到右-5~5 之间代表着不同程度的非常不同意、中立和非常同意,并且陈述得分由非常不同意到非常同意强烈程度逐渐均匀递增,其中括号包含的数字代表包括Q 陈述的个数频数。在调查前,将36 个Q 陈述写在卡片上,并随机对每张卡片进行标号。在调查前,让受试者充分了解陈述内容的自我理解意义,然后在一定指导语下对Q 陈述进行排序。

图2 Q 分类11 级强制频率分布表(N=36)Fig.2 Eleven-level mandatory frequency distribution chart of Q sort(N=36)

1.4 研究区域

基塘农业系统遗产地位于广东省佛山市南海区(22°53′~22°55′N,112°56′~112°58′E)。基塘农业系统覆盖西樵山国家森林公园西南侧的儒溪、七星、朝山及岭西村范围的基塘农业,总面积共710.6 hm,其中核心区面积66.7 hm,次核心区约666.7 万hm,辐射带动周边地区1333.3 万hm。基塘农业系统属于典型的南亚热带海洋性季风气候,温暖多雨,夏长冬短,日照充足,累计年平均降雨日数为151.7 d,年平均降雨量1625 mm。该地森林植被类型为季风常绿阔叶林,具有热带性和多样性。据调查,系统内共有植物60 科127 种、鱼类3 科19 种、两栖类3 科4 种、爬行类4 种、鸟类20 科35 种和兽类3 种。劳动密集的基塘农业生产模式催生了珠三角人独特的务实风格,并衍生、传承和发展了丰富多彩的岭南文化,包括饮食文化、民俗文化、建筑文化及宗教信仰文化等。20世纪80年代,珠三角桑基鱼塘被列入联合国粮农组织“最佳生态系统”;1992年,联合国教科文组织称桑基鱼塘为“世间罕有美景、良性循环典范”。

1.5 数据来源

本研究以基塘农业系统为研究范围,以儒溪、七星、朝山和岭西村4 村农户为重点研究对象,每村随机选取6~7 名农户作为调查对象,选择农户满足两个基本原则:一是本村村民,二是在本村居住10年以上。根据Q 方法研究要求,将36 条Q 陈述分别写在3 cm×4 cm 的卡片上,并进行随机标号处理。于2021年1-3月正式开始原始数据的收集,在村干部的带领下征得农户的同意后,通过对选定的样本进行一对一的现场深度访谈,解释有关语句和操作方式,在农户完全理解Q 陈述内容和操作步骤的前提下自愿对Q 陈述进行排序。根据Q 方法中P 样本选择理论,本研究实际发放调研问卷共25 份,回收有效问卷25 份,问卷有效率达100%。为检验样本的信度,将数据进行标准化处理导入SPSS 20.0,结果显示Cronbach’s系数为0.712,说明样本信度较好。

本研究设计了个人基本信息问卷来收集调查对象的基本信息,主要包括性别、年龄、学历以及是否务农4 个指标。本次共抽取25 位调研对象,样本总体特征如下:性别上,男性占56%,女性占44%;年龄在30 岁及以下占16%,31~50 岁占52%,51 岁以上占32%;学历上,小学及以下占16%,初中占48%,高中或中专占20%,大专及以上占16%;样本中有64%为务农者,有36%为非务农者。总体上,调查样本性别比例比较均等,大部分为中老年人,学历普遍较低,且基本从事基塘农业耕作,说明样本符合农村学历较低、劳动力老龄化的普遍现实。因此,该样本具有一定的可靠性,适合用来做进一步分析。

2 数据分析

在实际中,Q 分类有专门的分析工具,本文利用PQ Method 2.35 版本进行分析。该软件提供一整套的操作规范流程:包括陈述录入(STATES)、分类录入(QENTER)、质心提取(QCENT)、主成分分析(QPCA)、手动旋转(QROTATE)、最大方差旋转(QVARIMAX)、整体分析(QANALYZE)和查看(VIEWLIST)等步骤。在数据收集整理完成后,打开PQ Method 软件创建文本,设定11 级强制频率分布表,之后将25 个Q 分类进行录入和逐步分析。

2.1 因子提取

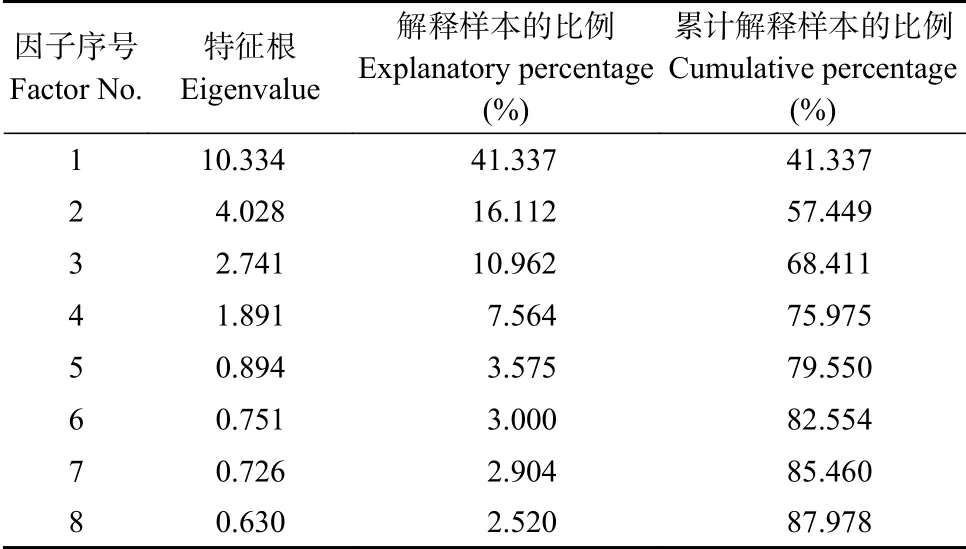

因子提取(factor analysis)是指从Q 分类变量群中提取公因子的系列过程。本文使用主成分分析法提取公因子,计算样本特征值以及解释比例。本次共有25 个Q 分类加入计算,如表1 列出前8 个因子的特征根和解释样本比例,但根据KAISE 法则,只有当因子的特征根大于1 时才具有显著意义。因子1 特征根为10.334,解释样本比例为41.337%;因子2特征根为4.028,解释样本比例为16.112%;因子3 特征根为2.741,解释样本比例为10.962%;因子4 特征根为1.891,解释样本比例为7.564%。前4 个因子特征根均大于1 且累计解释样本比例已大于75%,这一结果已具有显著意义,因此本研究选取前4 个因子进行因子旋转。

表1 Q 分类中P 样本的特征根及其解释比例Table 1 The P sample eigenvalues and its explanatory percentages in Q-sorts

2.2 因子旋转

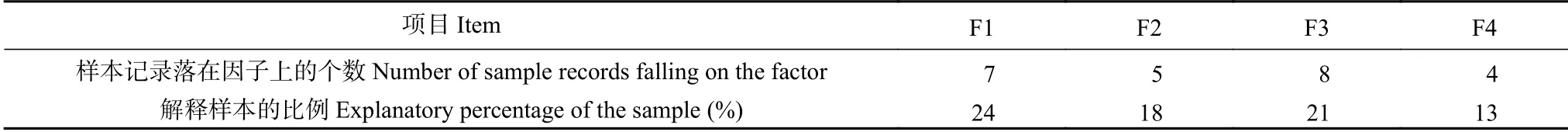

表2 各有效因子样本落点数量及其解释比例Table 2 The numbers and its explanatory percentages of each effective factors

2.3 因子得分

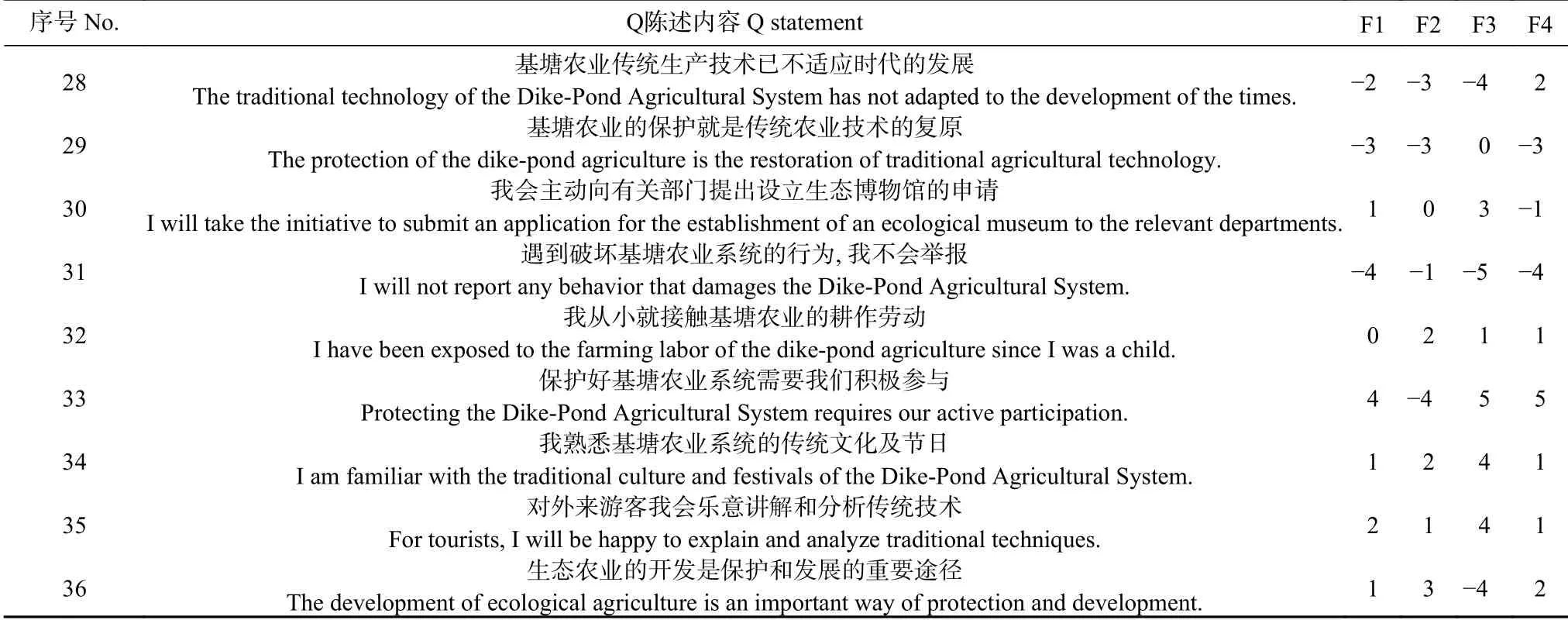

因子得分(factor scores)是指被平均到每个因子的权重,因子得分代表着解释因子的能力程度,具体分为Q 得分和Z 得分。通过对因子F1、F2、F3 和F4 进行标记,然后对其进行整体分析。整理结果,列出农户主观意愿Q 模型如表3所示,可以看出农户对于不同命题的选择存在明显差异,且不同命题的得分情况不同,可以根据因子得分情况对农户保护遗产的类型进行深入解释。

表3 农户保护重要农业文化遗产基塘农业系统的主观意愿Q 模型Table 3 The Q model of farmers’ subjective willingness to protect important agricultural heritage system of the Dike-Pond Agricultrual System

续表3

2.4 农户保护遗产意愿类型

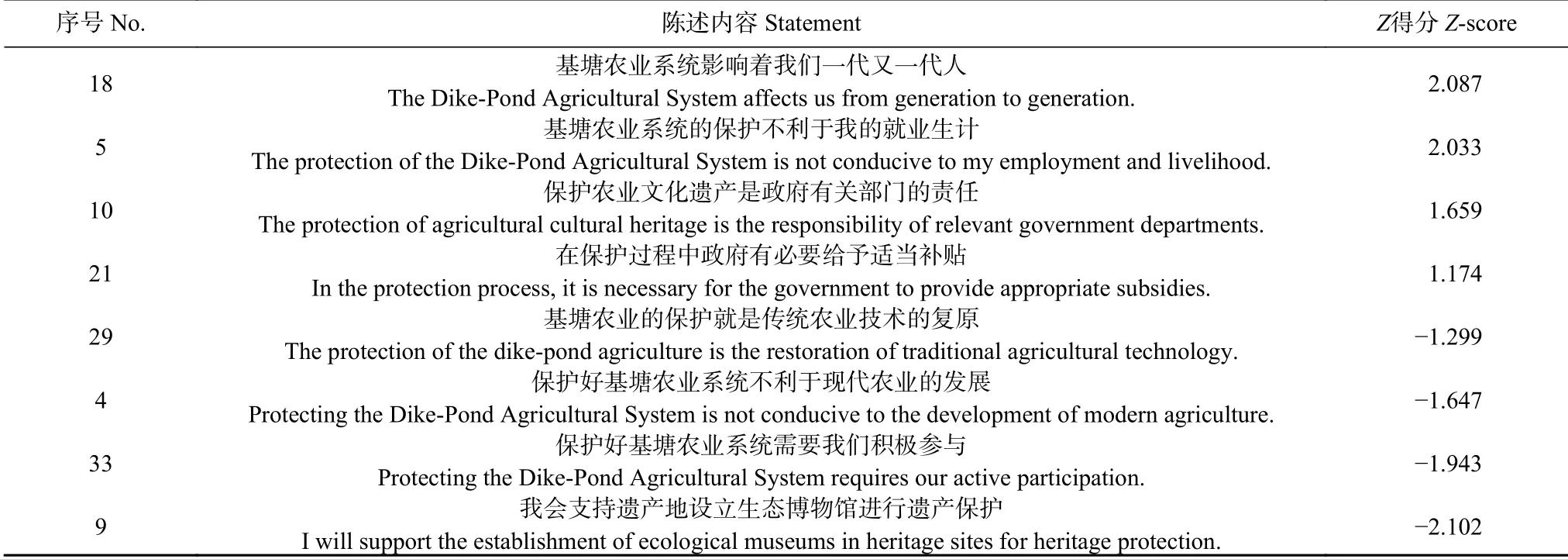

结合表3 的结果,为进一步突出F1、F2、F3和F4 各因子的侧重点,本研究根据各Q 陈述中Z 得分,将保留正负两端各4 项Q 陈述,以解读和归纳农户保护遗产的意愿类型。

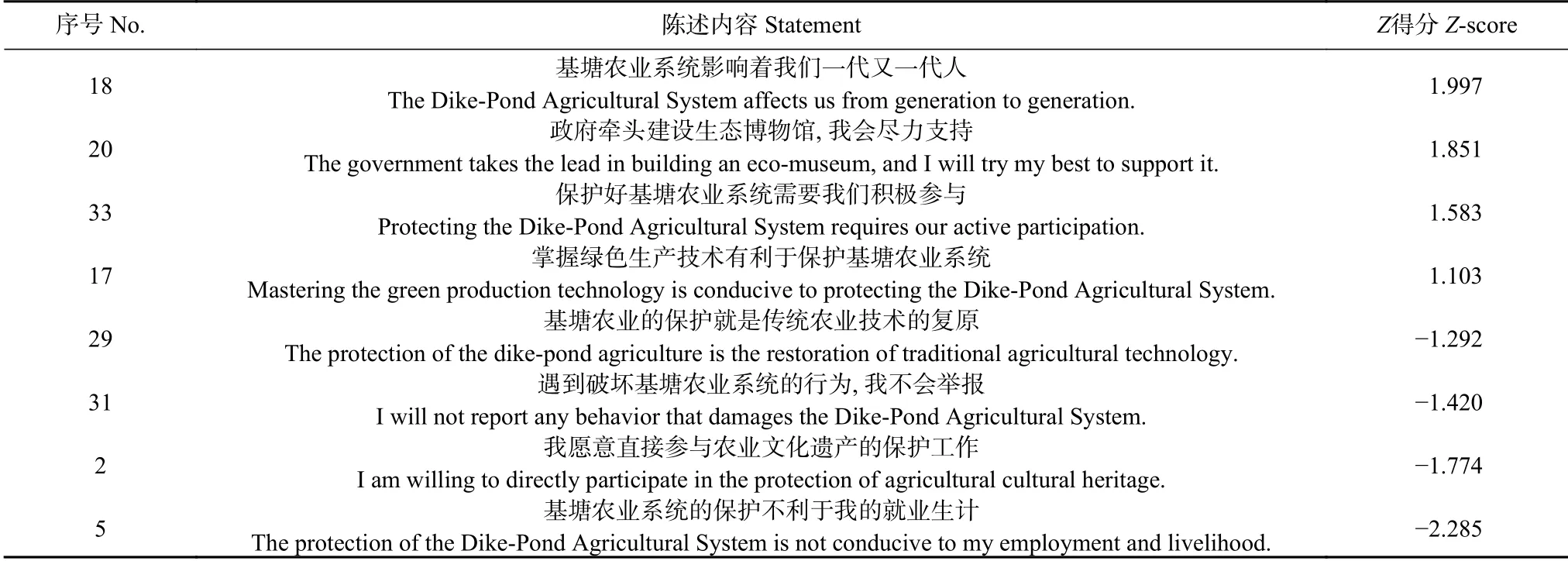

在F1 因子中,受访农户的性别比例相当,31~50岁之间居多,初中学历较多,务农者和非务农者比例相当。这类农户是以中年外出务工者和大规模养殖农户为主,如表4所示这类农户认同基塘农业系统影响着当地一代又一代人(Q18),认为保护好基塘农业系统需要当地人们的共同参与(Q33)。在访谈中发现,务工者以外出务工为主,他们并不愿意直接参与遗产的保护工作(Q2);同时访谈发现该类大规模养殖农户主要是20 hm以上养殖户,他们认为遗产保护导致比较利益下降而不愿意直接参与遗产保护。然而,这些农户都是潜在保护群体,他们认同掌握绿色生产技术有利于基塘农业系统的保护(Q17),并会举报那些破坏基塘农业系统的行为(Q31)。再者,基塘养殖是外出务工农户的失业生计保障,他们强调保护遗产占主导地位的是遗产地农户而非政府部门;对于规模养殖农户,认为能从政府支持遗产地建设过程中受到好处而会尽量参与(Q20)。因此,将该类型的农户归类为潜在保护意愿导向型群体。

表4 潜在保护意愿农户的两端陈述及其得分Table 4 The statement of both ends and its score of potential protection willingness-oriented farmers

在F2 因子中,受访农户的性别比例相当,51 岁以上居多,学历为初中及以下较多,全为务农者。该类型农户是典型的老年务农者,如表5所示农户认同基塘农业系统对当地发展产生的影响(Q18),认为保护好基塘农业系统是有利于现代农业发展的(Q4)。在访谈中了解到此类农户主要是养殖规模2 hm以下的小农户,他们非常了解传统基塘农业生产,认为保护基塘农业并不是将传统农业技术复原和旧景观重现(Q29),而应该拉动更多渠道的资金投入到遗产的保护和发展中(Q7),实现遗产的多元化发展。其次,该类型的农户认为保护农业文化遗产是政府有关部门的责任(Q10),并不需要农户的积极参与保护(Q33),他们更多强调政府的作用。最后,作为遗产保护利益相关者,这类农户首要考虑的问题是自身的生计问题,认为基塘农业系统的保护不利于自身的就业生计(Q5),不参与遗产保护也不会参与生态博物馆的建设(Q9)。因此,将这类型的农户归类为回避保护意愿导向型群体。

表5 回避保护意愿农户两端陈述及其得分Table 5 The statement of both ends and its score of avoidance protection willingness-oriented farmers

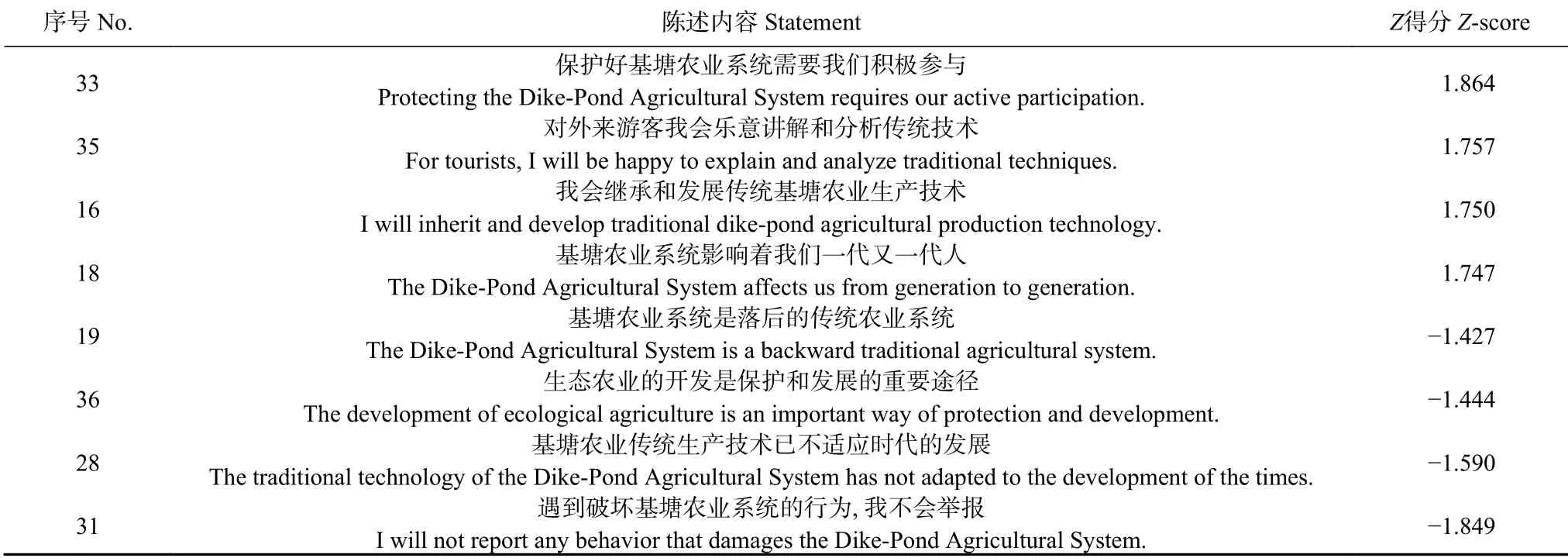

在F3 因子中,受访农户的性别比例相当,31~50岁居多,初中学历较多,全为务农者。该类型农户是典型的中青年务农者,如表6所示因子得分最高的陈述是保护好基塘农业系统需要农户积极参与(Q33),他们认同保护遗产需要当地人参与;最低的是遇到破坏基塘农业系统的行为不进行举报(Q31),但在他们之间又存在责任扩散行为。该类型的农户热爱基塘农业技术和文化,对外来游客也会乐意讲解和分析有关基塘农业系统传统技术(Q35)。该类型农户深感基塘农业给当地带来的变化,并且认为保护好基塘农业系统有利于现代农业的发展(Q4)。然而,他们从小接触传统基塘农业生产技术,不了解生态农业内涵、内容和技术,以中小规模养殖为主,认为保护手段并不是通过发展生态农业进行保护(Q36),而是通过继承和发展传统基塘农业生产技术(Q16)。除此之外,他们认为基塘农业系统并不是落后的传统农业系统(Q19),而是应该活化其遗产内容以满足时代需求。因此,将这类型的农户归类为原生保护意愿导向型群体。

表6 原生保护意愿农户两端陈述及其得分Table 6 The statement of both ends and its score of native protection willingness-oriented farmers

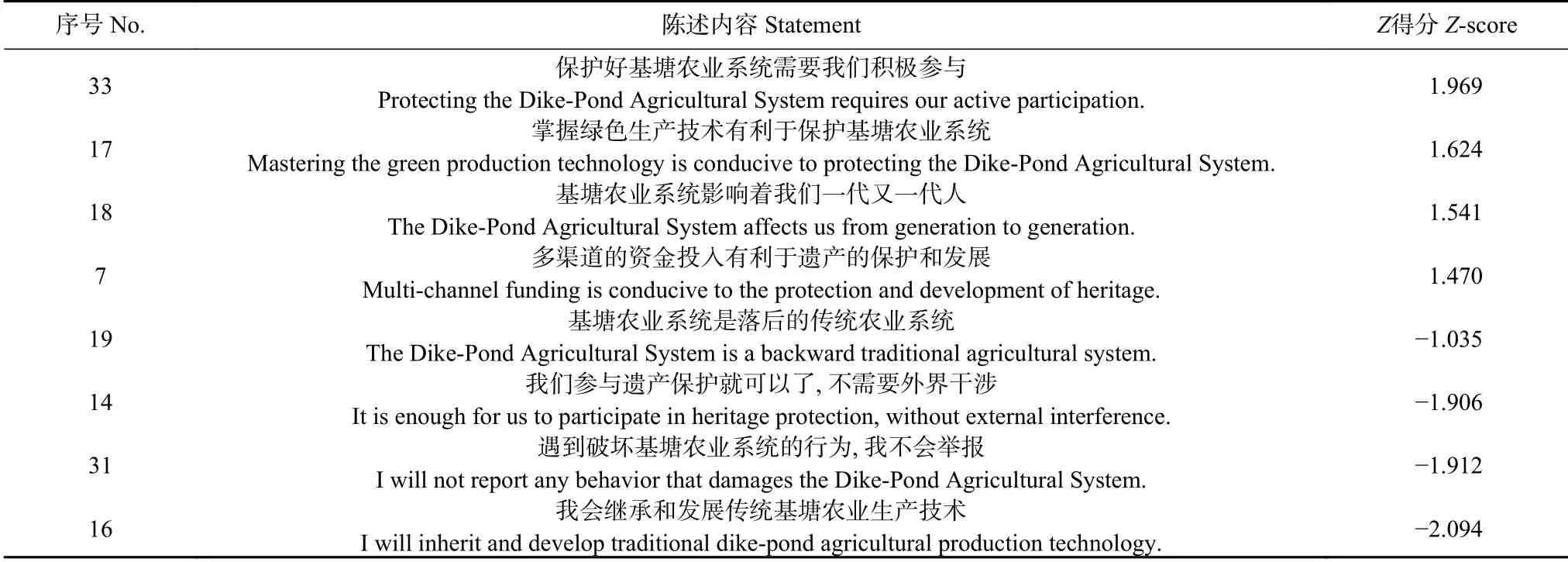

在F4 因子中,受访农户的基本特征是男性为主,30 岁以下居多,学历为高中及以上较多,非务农者居多。该类型农户是受过高等教育的外出年轻务工者居多,如表7所示。他们认同基塘农业系统影响着当地一代又一代人的重要意义(Q18),认为保护好基塘农业系统需要当地人的积极参与(Q33)。再者,此类农户接触外界事物较多,他们认为保护基塘农业系统不仅要依靠当地人的参与,而且需要外界条件的参与(Q14),如撬动更多渠道的资金投入到遗产的保护和发展中(Q7)。最后,该类型农户反对基塘农业的保护就是对传统农业技术复原的做法(Q29),并且不会继承和发展传统基塘农业生产技术(Q16),他们强调掌握绿色生产技术有利于保护基塘农业系统(Q17),注重生态农产品及旅游项目的开发,认为在保护中融入更多现代科技元素,才能实现基塘农业的可持续保护和发展。因此,将这类型的农户归类为开发保护意愿导向型群体。

表7 开发保护意愿农户两端陈述及其得分Table 7 The statement of both ends and its score of development protection willingness-oriented farmers

3 讨论

PQ Method 2.35 软件提取了F1、F2、F3 和F4共4 个有效因子,根据各陈述的得分对因子进行分析,将农户保护遗产意愿划分为潜在保护意愿导向型、回避保护意愿导向型、原生保护意愿导向型和开发保护意愿导向型。为进一步全面考察农户参与保护遗产的属性特征,可以从认知、情感、态度和行为4 个维度进行深入分析。CAAI(Cognition-Affection-Attitude-Intention)模式指认知、情感、态度和行为模式,该模式是由Fishbein 等根据现场访谈内容和各类型的一致性与差异性内容总结了不同导向农户的各种认知、情感、态度和行为模式。

农户保护重要农业文化遗产的意愿是通过主观反应来呈现的,进一步分析和对比不同类型农户的认知、情感、态度和行为对推动农户参与遗产的长效保护具有重要意义。第一,认知层面。持原生保护意愿和开发保护意愿的农户具有强烈的保护认知,他们普遍是年龄在50 岁以下的中青年。他们了解保护遗产的现实价值,经常关注新闻报道。不同的是持原生保护意愿的多数为初中学历的务农者,持开发保护意愿的多数为高中以上学历的非务农者。相反,持回避保护意愿的农户是弱认知群体,他们年龄普遍在51 岁以上,初中及以下学历,并不关注基塘农业系统的保护与发展。第二,情感层面。基塘农业系统是当地历代人们所创造的,同时基塘农业又为当地提供丰富的物质、技术、文化以及生态环境等内容,访谈中几乎全部农户都认同其价值,感叹基塘农业系统孕育了当地一代又一代人。第三,态度层面。持回避保护意愿的农户是保护遗产最消极的群体,他们重视个人经济利益,过度强调政府作用;这类农户中以小农户占多数,他们年龄大、学历低,缺乏绿色养殖技术且接受新知识相对较难,主要是依靠养殖经验进行养殖。持潜在保护意愿的农户是保护遗产次消极的群体,主要原因是没有直接从事基塘农业养殖工作,或是考虑保护遗产比较利益下降问题。第四,行动层面。持原生保护意愿和持开发保护意愿的农户在保护行动上都表现积极,不同的是持原生保护意愿的农户更注重遗产的原生性保护,而持开发保护意愿的农户学历较高,了解基塘农业绿色发展,更注重遗产资源的综合开发利用。另外,持潜在保护意愿和回避保护意愿的农户未能主动参与遗产保护,行动处于观望状态,需进一步引导农户参与农业文化遗产的保护。

4 结论与建议

本文以中国重要农业文化遗产-广东佛山基塘农业系统为例,采用Q 方法进行研究设计,目的是从不同农户保护遗产的主观语汇中探索现实意义。主要结论如下:第一,PQ Method 2.35 软件提取了4个具有代表性因子,根据各因子得分将农户保护意愿划分为潜在保护意愿导向型、回避保护意愿导向型、原生保护意愿导向型和开发保护意愿导向型共4 种类型。第二,农户的个体特征是影响保护意愿的重要因素。其中老年小农户主要持低保护意愿,而大规模养殖农户主要是潜在保护意愿群体。第三,不同保护意愿的农户在认知、态度和行为3 个方面存在明显差异。其中持原生保护意愿和开发保护意愿的农户对遗产保护认知较高,不同的是两者注重的保护方式不一样。与以往研究相比,本文创新点主要有两方面:一方面是利用定性定量分析方法-Q 方法进行研究设计,设置Q 陈述考察农户保护遗产的意愿。另一方面,归纳农户的不同保护意愿,并结合合理行为模型分析不同保护意愿的成因。研究结果为有关部门制定相应遗产保护措施提供依据。

为了进一步提高遗产地农户保护遗产意愿,发挥农户参与保护重要农业文化遗产的主体作用,本文提出以下建议:第一,提高整体农户对重要农业文化遗产的认识。通过电视、网络和收音机等渠道大力宣传有关基塘农业系统的内容,积极开展基塘农业文化节活动,在遗产地形成良好的遗产文化氛围,引起全体农户保护遗产的共鸣。其中遗产地老年农户受教育程度普遍为初中及以下,对遗产保护价值的认知较为薄弱,建议重点利用家庭“教育反哺”和村内“熟人关系”提高老年农户对于遗产保护的认识,增强他们的遗产保护意愿。第二,强化遗产地农户生计保障措施。在基塘农业系统中,小农户主要是以中老年人为主,他们耕塘面积规模小,主要依靠经验养殖,承受市场风险能力弱,且不了解重要农业文化遗产,故对遗产保护持低保护意愿。因此有必要关注年长农户的耕塘生计问题,依托科研院所、高等学校积极开展基塘绿色生产技术培训,引导农户采用绿色的养殖方式提高收入水平,从而提高农户遗产保护意愿。第三,激发潜在保护意愿农户的保护潜能。持潜在保护意愿的农户以大规模养殖农户为主,他们认为传统基塘农业资源利用率低,比较利益下降,降低保护意愿。建议统筹遗产地农业资源条件,做好遗产地中长期发展规划工作,重点推进基塘整治、尾水处理和农业基础设施补给,建设现代基塘农业示范基地,实现数字化和信息化管理,激发农户遗产保护潜在意愿。第四,提升农户参与保护遗产的能力。持原生保护意愿和开发保护意愿是认知良好、行动积极的群体,不同的是强调的保护方式不一样,建议搭建资源服务平台,引导院校、企业、社会组织和农户等共同活化遗产资源,充分利用两者的优势条件,实现遗产多元化保护。坚持以人为本、全民共建原则,通过引导农户参与遗产地建设着力提升农户遗产保护、遗产管理以及遗产开发能力。