“门神”尉迟恭:查无此名确有其人

刘双成

隋朝大业十二年(616年)年底的一天,朔州舞阳村,雪花飘飘。酒店里,杜如晦、郝孝德吃着麦饼,喝着火酒,耳边不时传来叮叮咚咚的敲锤声响。怎么回事?转过弯头,只见大树下有一个铁作坊,三四个人在那里热烘烘地打铁。树底下坐一大汉,“身长九尺,膀阔二停,满面胡须,面如铁色,目若朗星,威风凛凛,气宇轩昂”,正给人写帖子。帖子?其实就一借据。原来有一书生,家里穷苦,急需用钱,跑到官仓借,管理员说,要借可以,只需找尉迟先生写张帖子就行。听完书生的来意,这位姓尉迟的大汉很纳闷。一番争论后,大汉还是帮他写了,反正钱不是他出。

杜如晦看完整个过程,向人打听大汉的消息。有人告诉他:此人“姓尉迟名恭,字敬德,马邑人氏,有二三千斤臂力,能使一根浑铁单鞭,也读过诗书……”若干年后,大汉因辅佐李世民有功,获赏一座仓库。查来查去,总觉得数目不对,怎么少了一笔钱呢?正要处罚守库人,突然发现房梁上有一帖,看过后震惊了:竟然是自己的笔迹!

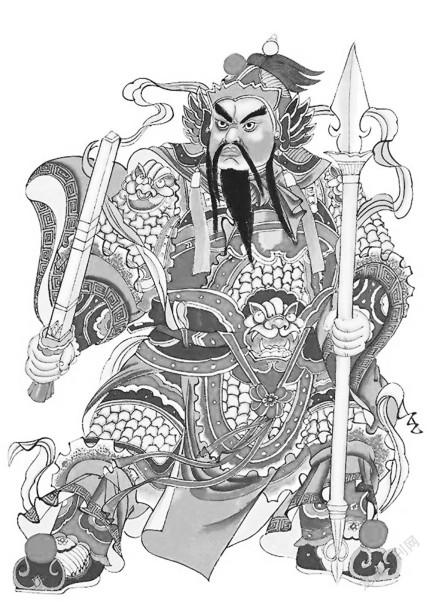

这便是《隋唐演义》中尉迟恭的出场。1000多年来,尉迟恭早已成为家喻户晓的人物,不仅存在于历史中,也在老百姓的生活里。每逢春节,千家万户会在大门上贴门神,尉迟将军就是门神之一。但是,真实的尉迟恭并不是你所想的那样。

不管哪个时代,看正史的人往往是少数。人们熟识的,更多是小说戏剧中的尉迟恭。

问题来了,唐代的尉迟恭到底是个什么样的人?

首先从他的名字说起。二十世纪年代初,考古人员对昭陵尉迟敬德墓进行了发掘。

进入墓葬后,发现里面空空如也,随葬品早就被盗墓贼劫掠一空。万幸的是,墓志铭相对完好地保存了下来。

通读全文,有一句令人诧异:“公讳融,字敬德,河南洛阳人也。”根据墓志的意思,尉迟恭这个名字是不对的,他应该叫尉迟融,字敬德。

按理说,墓志铭应该不会出错,像尉迟敬德这样的高级干部,其墓志铭的撰写不仅是尉迟家的事,也是朝廷要过问的大事,不可能连死者名字这种最基本的信息都会出错。

在唐代的古籍中,如果要提这位历史人物,一般都说尉迟敬德,或者尉迟公,确实没有哪部书提到他的名,说他叫尉迟恭,或者尉迟融。

但在宋及宋以后的文献中,尉迟恭用得比较普遍。宋太祖乾德年间有一个诏书,里面用的就是尉迟恭。

这样说来,尉迟融才是尉迟恭的本名?后人都用错了?事情没这么简单。

在昭陵的墓葬中,除墓志铭可以披露死者的信息,墓碑也可以呀。

宋太宗在位时,曾让人编撰过一部叫《文苑英华》的书籍,里面收录了许敬宗撰写的《尉迟敬德碑文》。碑文说:“公讳恭,字敬德,河南洛阳人也。”

对死者的姓名,墓碑和墓志竟然矛盾了,这样的情况确实不多见。

还有一个值得注意的地方,墓志铭上,公讳融这几个字明显有修改过的痕迹。谁修改的?之前写的是什么?中间发生了什么不为人知的事情?

没人知道。所以到底是尉迟融对呢,还是尉迟恭对呢?还是一个未解之谜。

保险点的话,就叫尉迟敬德吧。

这也有争议?墓碑、墓志提供的籍贯信息不都一样吗?河南洛阳人呀。这两个确实一样,但跟两唐书的记载不一样了。新旧唐书众口一词,都说尉迟敬德是朔州善阳人。这又是哪个对呢?

据考证,应该都对。尉迟不是汉人的姓,明显带有少数民族的烙印。当年尉迟家的先人跟随北魏孝文帝南迁到洛阳,变成了河南洛阳人。

虽然迁到了中原,但没一直待在那里,朔州善阳,就是尉迟敬德自小成长的地方。

每次说到尉迟敬德的早年,人们脑海中立即浮现出一个皮肤黝黑的铁匠形象,比如本文开头,《隋唐演义》说他:“祖上原是个铁作坊。”尉迟敬德祖上真是开铁作坊的吗?

不然。墓志记载,尉迟敬德出生于官宦人家。曾祖父尉迟本真,后魏西中郎将、冠军将军、渔阳懋公,追赠幽州刺史;祖父尉迟孟都,北齐左兵郎中,金紫光禄大夫,北周济州刺史;等到父亲尉迟伽这一代,混得就比较一般了,隋朝时担任仪同、卫王记室,官职不高,五六品的样子。

更为关键的是,尉迟伽“中年早谢”,寿命不长,家道就此中落了。尉迟家社会地位降低,尉迟敬德靠打铁谋生并非没有可能。

尉迟家祖上有当武将的,尉迟敬德从小就对军事感兴趣。12岁时,就喜欢在野外用简陋的物品排兵布阵,模拟战争场面。三国时期的邓艾也是这样。

尉迟敬德不仅表现出军事素养,还锻炼出高超的武艺。毫无疑问,这是他的看家本领,核心竞争力,没有拿手绝活,绝不可能扬名立万。

大业末年,“从军于高阳,讨捕群贼,以勇武称”。武德年间,攻打洛阳时,跟随李世民在榆窠打猎。王世充带领步骑数万前来挑战,对方骁将单雄信,更是一马当先,直取李世民。危急关头,尉迟敬德跃马大呼,“横刺雄信坠马”,保护李世民杀出重围。

小说中,尉迟敬德的武器是鞭,但在正史中,他主要用马槊、弓箭。特别是马槊,尉迟敬德用得十分娴熟,不仅能拿马槊杀敌,还拥有一项特殊的武将技:夺槊。

齐王李元吉也是个悍将,善用马槊。听说秦王府的尉迟敬德也很厉害,李元吉想试一试,看看尉迟将军能不能躲过自己的招式。比武开始后,李元吉命人除去槊刃,怕一失手,伤了尉迟敬德。

尉迟敬德连忙阻止说,不用把槊刃拿下来,你有刃我也不怕。结果李元吉怎么刺都刺不中尉迟敬德。一旁的李世民問道:“夺槊、避槊,哪个更难?”两人都说夺槊难。那好,就让尉迟将军夺齐王的槊。一会儿工夫,骁勇自负的李元吉被“三夺其槊”,颜面尽失。

正因为见识过尉迟敬德的武艺,李元吉和李建成相当忌惮他。玄武门之变前,他们给尉迟敬德送了一车金银珠宝,还附上一封信:“愿迂长者之眷,敦布衣之交。”怎么样,当朝太子亲自挖你,跳槽吧,跟我们干!

尉迟敬德的回答是:冷漠拒绝。李建成收买不成,先派刺客暗杀,后又设计陷害,都没能得逞。在尉迟敬德的力劝下,李世民坚定了政变的决心。交战当天,当李元吉正要用弓弦勒死李世民时,尉迟敬德神兵天降。

一看克星来了,李元吉拔腿就跑,尉迟敬德一箭射出,李元吉当场毙命。若未经刻苦训练,关键时刻岂能有如此水平?

除亲手杀死李元吉,在玄武门之变中,尉迟敬德还有一个大功,就是逼迫李渊就范。当他全副武装出现在李渊面前,李渊很快把权力交出。

作为一个武将,尉迟敬德在政治方面显得有些稚嫩,甚至有些可爱了。

贞观元年,尉迟敬德因功被封为右武侯大将军、吴国公,与长孙无忌、房玄龄、杜如晦并列。对这样的安排,尉迟敬德火冒三丈:我出生入死,血战沙场,天天玩命,还两次救驾;你们这些文人动动嘴皮子,功劳就与我并列了,这是什么道理?因此,尉迟敬德与几位宰相的关系并不好。

但天下已经平定,治国需要靠文官。既然尉迟敬德和宰相们关系不好,就把他们分开吧。贞观三年(629年),李世民任命尉迟敬德为襄州都督,把他调离了长安。5年后,又改任同州刺史。

贞观八年(634年),有一件事情影响很大。李世民在庆善宫设宴,尉迟敬德也参加了。他看了看,觉得不对劲,怎么有人的座次比他好?他又压抑不住心中的怒火,对前面的人说:“你有什么功劳,能坐在我上面?”

任城王李道宗赶来劝架,双方一言不合,尉迟敬德一拳过去,差点把李道宗的眼睛打瞎。李世民听说后,非常不高兴,用刘邦杀韩信、彭越的事例警告尉迟敬德,别以为你有功我就不敢动你,若是再犯事,别怪我不留情。

贞观十三年(639年),尉迟敬德又经历了一个惊险事件。唐太宗对尉迟敬德说:“有人说你造反,这是怎么回事?”尉迟敬德回答说:“没错,他们说得对,我确实造反了!我跟着陛下南征北战,侥幸没死。现在大业已定,您反倒怀疑起我了!”

说完,把衣服一脱。天哪,全身伤痕累累,李世民看完直接泪奔说:“爱卿把衣服穿上吧,我没有怀疑你的意思啊。”

目睹了這么多场政治斗争,贞观十七年(643年),58岁的尉迟敬德主动要求退休。李世民批准了他的退休报告。

晚年的尉迟敬德闭门谢客,天天在家炼丹,奏清商乐,筑池台,服食云母粉。显庆三年(658年),尉迟敬德因病去世,享年74岁。唐高宗李治为他废朝3日,追封司徒、并州都督、忠武公,还送了一口大棺材,与前妻苏氏合葬昭陵。

在华北地区,有很多寺庙传说是尉迟敬德建造的。实际上,尉迟敬德信道教,不大可能会去造佛教寺庙。那为什么会说是尉迟敬德干的呢?

据冯金忠研究,原本修造者叫尉迟恭韬,名字与尉迟恭相近。因为老百姓对尉迟恭比较熟悉,误以为是尉迟将军修造。此外,这一现象还与他在民间崇高的声望,晚年热衷于求仙问道、土木建造有一定的关系。

为什么民间这么推崇尉迟敬德呢?因为他身上的一些素质很合老百姓的胃口。

他很忠义,不被李建成收买,不抛弃糟糠之妻,一生忠于李世民,没二心。

他个性率直,是非分明,有不满马上就表达出来,还敢打王爷李道宗。李道宗在史实中是唐太宗认可的三大名将之一,但在民间被小说家刻画成了反面典型。尉迟敬德打他,就是在跟权贵、恶势力作斗争。看尉迟敬德的故事,容易让人扬眉吐气,发泄心中的委屈与不平。

他英勇善战,打败过突厥人。在战火纷飞的古代,人们饱受涂炭之苦,自然希望多出尉迟敬德那样的名将,保一方平安。

他的出身也是百姓喜欢的,有的故事说他是牧羊人,有的说他是铁匠,反正都是小百姓,跟普通人没有多大区别。他最终凭本事成为开国功臣,得到明主的赏识与重用,封妻荫子,登上人生巅峰,这也是百姓想要复制的成功故事。

1434500783378