四川盆地开江—梁平海槽东侧三叠系飞仙关组鲕滩沉积特征

李 阳,王兴志,蒲柏宇,徐昌海,杨西燕,朱逸青,黄梓桑,康家豪

(1.油气藏地质及开发工程国家重点实验室,成都 610500;2.西南石油大学地球科学与技术学院,成都 610500;3.中国石油西南油气田公司勘探开发研究院,成都 610041;4.中国石油西南油气田公司页岩气研究院,成都 610051)

0 引言

自上世纪90 年代开始,四川盆地飞仙关组油气勘探不断取得新突破,先后发现了普光、元坝、黄龙场等大、中型鲕滩气藏[1-4]。截止2020 年底,普光气田累计提交探明天然气储量4 121.73×108m3,累计生产混合气950.1×108m3[5]。近年来,针对开江—梁平海槽飞仙关组也有新的发现,如西侧的涪陵地区钻探的兴隆1 井、福石1 井等在飞仙关组测试获得日产气量分别为1.15×104m3和5.24×104m3;海槽东侧的铁山坡、七里北、渡口河区块在飞仙关组也广泛发育鲕滩,地质储量达767.49×108m3,总含气面积为77.01 km2,展现出良好的勘探开发前景。勘探开发实践表明,海槽东侧飞仙关组的鲕滩是气藏形成的最有利层位,其展布规律预测是地质评价工作的重点,沉积时其海平面变化频繁,海平面的升降影响了沉积物的可容纳空间、水体能量强弱以及沉积物供给速率,从而控制了鲕滩的纵向演化、横向迁移以及平面展布。研究区远离物源区,主要物源来自于川西南的康滇古陆和川西北龙门山岛链[6],以岩性为基础的四分性不明显,导致飞仙关组各段的地层对比较困难。因此在油气勘探开发过程中,纵多学者围绕海槽区飞仙关组的鲕滩与层序开展了一系列工作[7-11],并取得重要进展。

马永生等[12]通过对南江桥亭及PG2 井等典型剖面解剖,将飞仙关组划分为2 个沉积层序,并认为储层主要位于三级层序高水位体系域中;郑雅丽等[13]运用层序地层学方法理论,对罗家寨地区飞仙关组进行层序划分与对比,划分出5 个四级层序,发现台地边缘鲕滩发育于Ⅰ层序的高位期及Ⅱ,Ⅲ层序中;此后李国军等[14]将川东北地区飞仙关组划分出2 个三级层序(SQ1 和SQ2),认为SQ1 时期是形成整个飞仙关组鲕滩的主要时期;孙春燕等[15]以沉积暴露面、岩性突变面等多种层序界面标志,将达川—万县地区飞仙关组同样划分为2 个三级层序(SQ1 和SQ2)以及4 个体系域,建立了层序地层格架;任婕等[16]通过高频层序划分和沉积相识别的基础上,明确了涪陵地区飞仙关组沉积相特征,并认为四级层序格架内台缘带滩体具有进积型迁移规律。关于海槽东侧的研究大多集中在普光地区,由于铁山坡、七里北、渡口河区块近年才被中国石油集团公司收回矿权,所以研究进展较为缓慢。

以Vail 层序地层学理论为依据,结合研究区海槽区东侧的实际沉积特征,对研究区飞仙关组进行层序地层划分,探讨层序格架下鲕滩的时空分布规律,以期为后续该区油气勘探与井位部署提供地质依据。

1 地质背景

四川盆地位于扬子陆块的西北部[17],其中位于四川盆地东北部的开江—梁平海槽形成于晚二叠世期间的峨眉地裂运动,消失于早三叠世的飞仙关晚期[18]。吴家坪期,峨眉山玄武岩喷发,川西地区形成巨厚的峨眉山玄武岩层。地幔柱活动晚期,由于地壳内物质减少造成差异沉降作用,在吴家坪组沉积晚期形成了开江—梁平海槽的初始形态[19]。由于基底沉降的差异较大,在断裂较发育的地方形成坡折带,导致沉积地形古地貌特征差异较大,形成镶边台地沉积,构建了长兴期沉积地貌的雏形[20-21]。早三叠世飞仙关早期川东大部分地区继承了长兴组的台地—斜坡—海槽沉积格局,至飞三期由于沉积充填作用,开江—梁平海槽逐渐萎缩,至飞四晚期彻底填平。

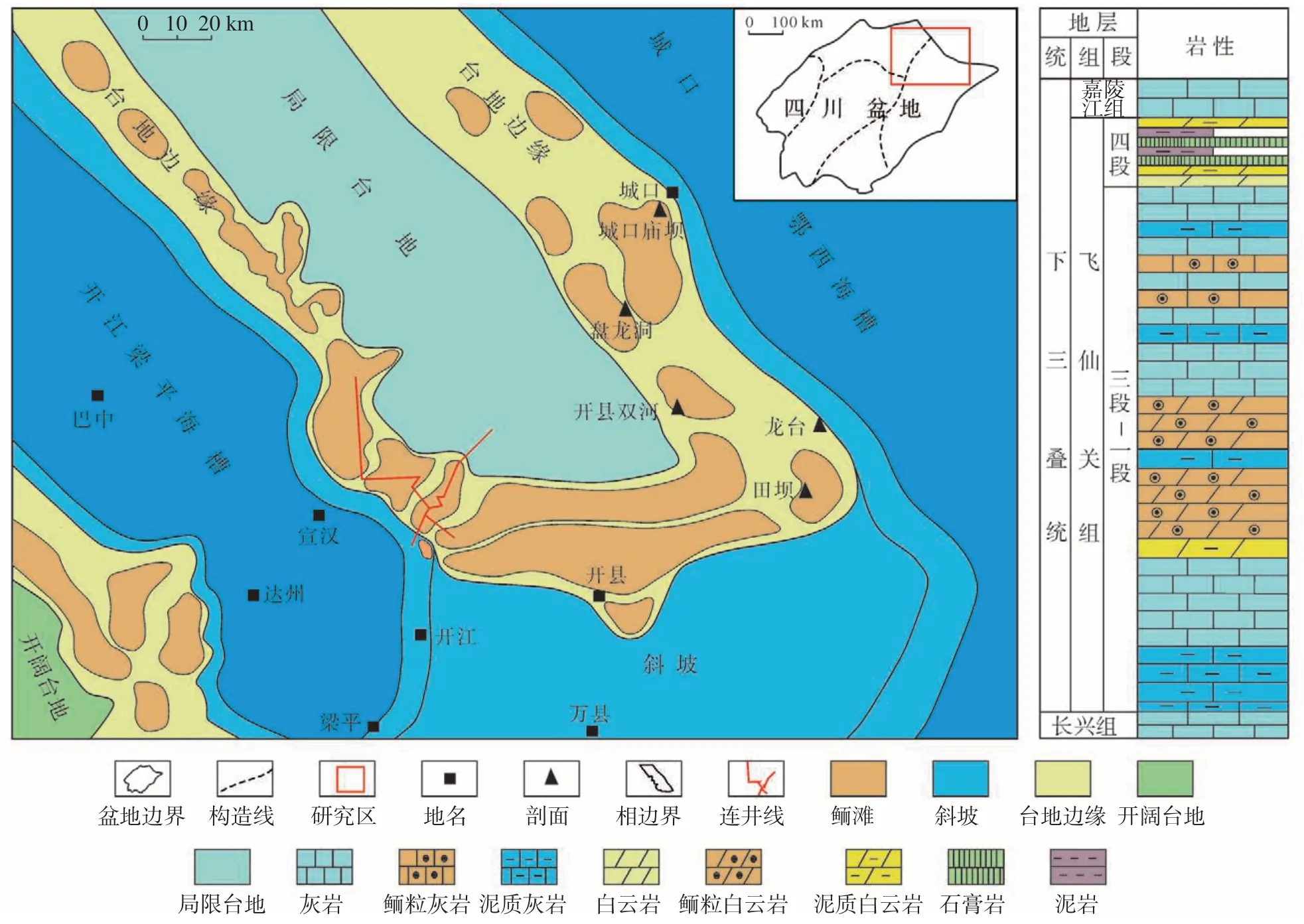

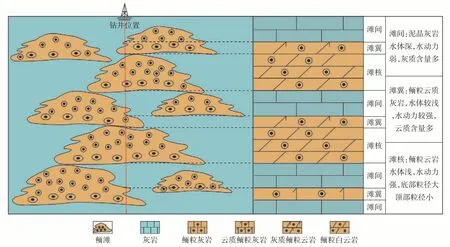

研究区位于开江—梁平海槽东侧(图1),结合前人的划分方案[22-24],并根据岩心观察、薄片鉴定,认为海槽东侧飞仙关组碳酸盐岩的沉积组合及演化特征符合碳酸盐台地概念和沉积模式,提出如表1所示的沉积相划分方案。将海槽东侧孤立碳酸盐台地研究区划分为斜坡相、台地边缘相、开阔台地相以及局限台地相4 个相带以及包括台内点滩、台缘滩在内的6 个亚相。其中斜坡相岩石类型以灰绿色泥质灰岩以及深灰色泥晶灰岩为主。台地边缘相岩石类型主要包括灰褐色鲕粒云岩、灰白色泥粉晶云岩以及泥晶灰岩。开阔台地相岩石类型以泥晶灰岩、鲕粒灰岩、泥质泥晶灰岩为主。局限台地相岩石类型以薄互层的泥岩、泥质云岩、膏岩以及膏质云岩为主。4 个沉积相单元中,以台地边缘相鲕滩最为发育,且纵向沉积厚度以及横向分布范围最大,是鲕滩发育和优质储层形成的最有利相带。

图1 四川盆地开江—梁平海槽飞仙关组早期岩相古地理Fig.1 Early lithofacies paleogeography of Feixianguan Formation in Kaijiang-Liangping trough

表1 开江—梁平海槽东侧飞仙关组沉积相划分简表Table 1 Sedimentary facies division of Feixianguan Formation in eastern Kaijiang-Liangping trough

2 层序地层特征

构建层序格架的核心是识别出海平面重大转折的关键界面,而大洋海平面演化主要受构造运动、大陆冰川、气候和天文周期等影响,由此可形成6 个递进的层序级别[25-28]。一级和二级层序是长期构造型海平面变化的产物,四到六级层序被归为气候型海平面旋回的记录[29]。三级层序归属问题还存在争议[30-33],一般认为是冰川型全球海平面变化的产物[34]。

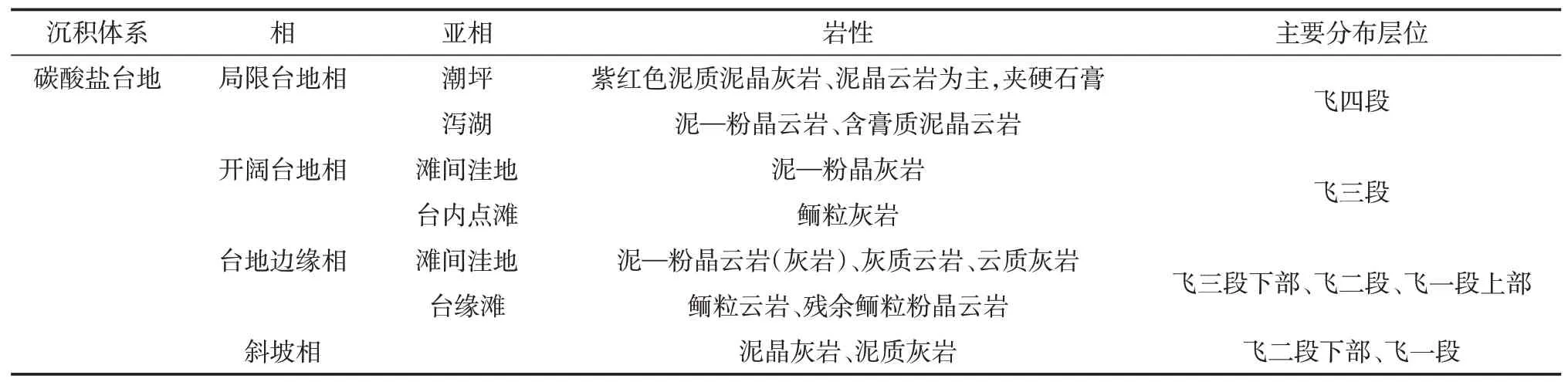

对于四川盆地开江—梁平海槽东侧飞仙关组的层序级别划分,前人多有研究(图2),目前较为统一的方案是将其划分为2 个三级层序(SQ1,SQ2)以及5 个四级层序(Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ,Ⅴ层序)。虽然目前层序级别的划分已基本确定,但由于不同区域其层序界面特征仍有差异。本文将以岩性特征和测井曲线特征为重点,沉积构造标志与成岩作用为辅助,对研究区飞仙关组各级层序界面特征进行介绍。

图2 四川盆地飞仙关组层序地层划分方案TST:海侵体系域;HST:高位体系域;LST:低位体系域;SQ:三级层序;EHST:早期高位体系域;LHST:晚期高位体系域;SMST:陆棚边缘体系域;PSS:准层序组Fig.2 Sequence stratigraphic division scheme of Feixianguan Formation in Sichuan Basin

2.1 三级层序界面特征

本文中2 个三级层序(SQ1、SQ2)对应3 个三级层序界面(SB1、SB2、SB3)。SQ1 主要包括飞一段全部和飞二段中下部,SQ2 一般包括飞二段中上部和飞三、飞四段全部(图2)。由于三级层序持续时间较长,影响范围较大,所以可在研究区找到较为统一的层序界面特征。

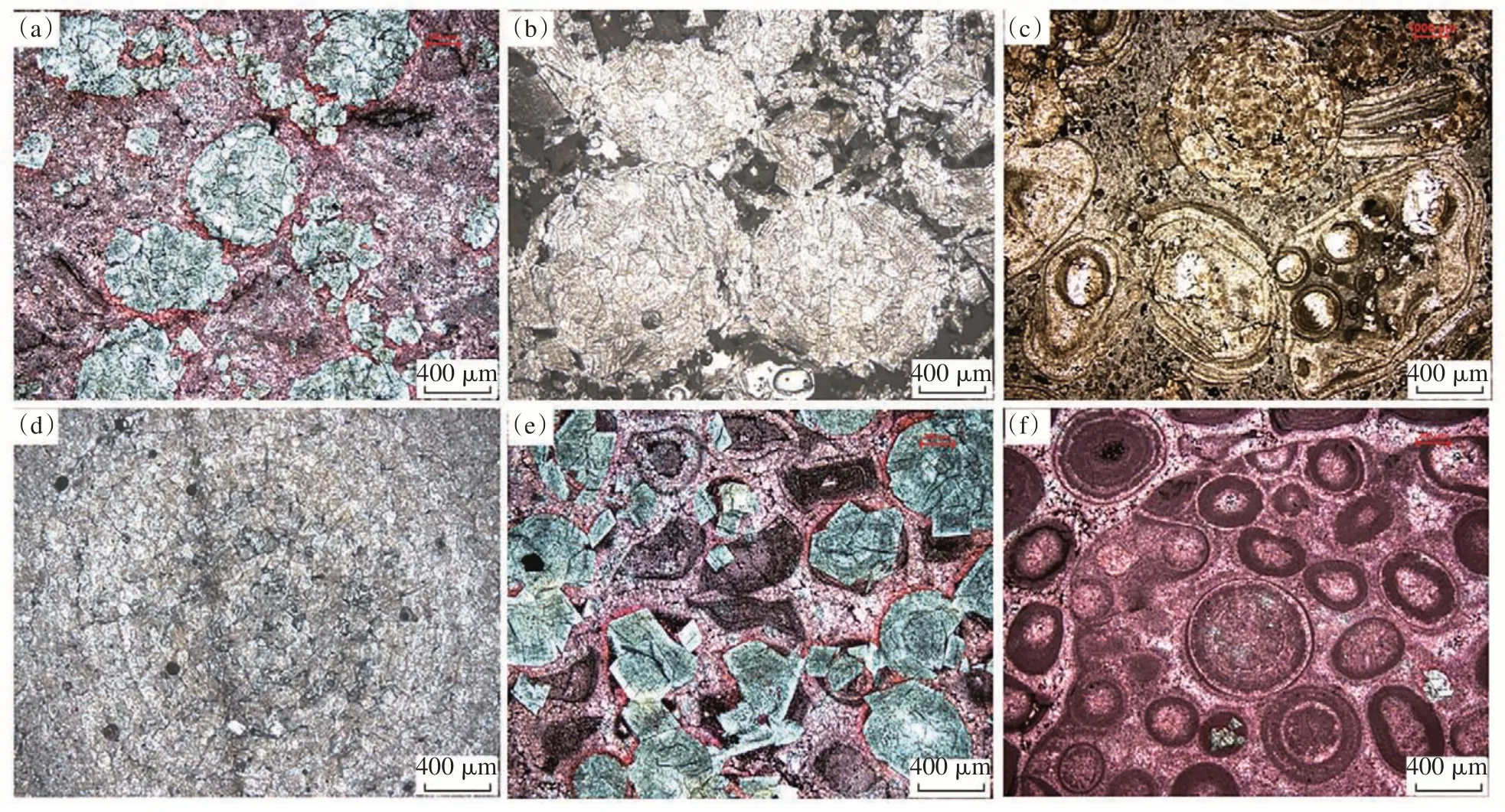

SQ1 的底界(SB1 界面)为长兴组与飞仙关组的分界面。界面之下(长兴组顶部)为泥晶生屑灰岩沉积,生物含量与种类较低,野外剖面可见生物潜穴(图3l),自然伽马(GR)与声波时差(AC)值较低,电阻率(Rt、Rxo)值较高。界面之上(飞仙关组底部)发育一套薄层状的暗色泥晶灰岩、泥岩以及泥质灰岩,为相对低能的深水环境,GR与AC值较高,Rt与Rxo值较低。

图3 开江—梁平海槽东侧渡4 井飞仙关组三级与四级层序界面特征综合图(a)城口庙坝剖面,左侧为飞仙关组顶界的紫红色含灰泥岩,右侧为嘉陵江组底界的青灰色泥晶灰岩;(b)南江桥亭剖面,飞四段,Ⅴ层序顶界,可见紫红色钙质云岩暴露形成干裂;(c)4 110 m,泥质泥晶灰岩;(d)4 115 m,鲕粒灰岩;(e)4 155 m,泥质泥晶灰岩;(f)4 155 m,生屑泥晶云岩,可见生物壳体;(g)城口庙坝剖面,飞二段鲕粒灰岩中见不对称波痕;(h)4 215 m,上部泥质泥晶灰岩与下部灰质鲕粒云岩存在岩性转换面;(i)4 305 m,泥质泥晶灰岩;(j)4 310 m,云质泥晶灰岩;(k)长江沟剖面,飞仙关组底部凝缩层为暗色泥质灰岩夹透镜状重力流沉积;(l)城口庙坝剖面,长兴组顶部,泥晶生屑灰岩,见垂直生物潜穴Fig.3 Comprehensive characteristics of third-order and fourth-order sequence boundaries of Feixianguan Formation of well Du 4 in eastern Kaijiang Liangping trough

SQ1 与SQ2 的分界面(SB2 界面)也是四级层序界面之一,界面之下(SQ1 顶界)为一套鲕粒岩,可见铸模孔发育以及不对称波痕(图3),GR与AC值较低,Rt与Rxo值较高。界面之上(SQ2 底界)发育一套泥质泥晶云岩,反映一个短暂的快速海侵过程,GR与AC值较高,Rt与Rxo值较低。

SQ2 的顶界(SB3 界面)为飞仙关组与嘉陵江组的分界面。界面之下(飞仙关组顶部)为薄互层紫红、灰紫色泥岩、泥质云岩、膏岩以及泥质灰岩,存在暴露干裂(图3b)。GR与AC值较高,Rt与Rxo值较低。界面之上(嘉陵江组底部)一般由灰色、青灰色或深灰色的泥晶灰岩、泥质泥晶灰岩夹白云岩组成,GR与AC值较低,Rt与Rxo值较高。

2.2 四级层序界面特征

四级层序中Ⅰ,Ⅱ层序组成第1 个三级层序(SQ1),Ⅲ,Ⅳ,Ⅴ层序组成第2 个三级层序(SQ2)(图2)。由于四级层序已基本属于高频旋回范畴,受气候和沉积地貌影响较大,所以此次对于四级层序界面特征将从斜坡、台地边缘以及台地内部3 个沉积单元来进行简单介绍。

在Ⅰ,Ⅱ层序界面之间:斜坡相中Ⅰ层序顶部主要为灰岩,Ⅱ层序底部受海侵的影响,水体变深,沉积物中泥质含量增加,岩性突变为泥质灰岩,GR值增大(图3)。在台地边缘相带中,Ⅰ层序顶部受海退的影响,沉积鲕粒云岩,Ⅱ层序底部由于海平面上升,沉积泥质泥晶云岩或泥晶灰岩,GR值增大。在台地内部,即局限—蒸发台地相中,Ⅰ层序顶部受海退的影响,主要为膏岩或膏质云岩,Ⅱ层序底部主要为云岩或者灰岩,GR值降低。

由于Ⅱ,Ⅲ层序界面也是三级层序SQ1 与SQ2的分界面,所以在整个研究区Ⅱ层序顶部主要为灰岩或鲕粒灰岩,Ⅲ层序底部主要为泥质灰岩或泥质泥晶云岩,GR值增大(图3)。

在Ⅲ,Ⅳ层序界面之间:斜坡相中Ⅲ层序顶部主要为灰岩,Ⅳ层序底部主要为泥质灰岩,GR值增大。在台地边缘相带中,Ⅲ层序顶部由紫红色泥质泥晶灰岩变为鲕粒灰岩,Ⅳ层序底部为灰绿色泥质灰岩,GR值呈两高值夹低值的特征。在台地内部,与台地边缘分界面特征基本一致,都是Ⅲ层序顶部为紫红色泥质灰岩,Ⅳ层序底部为灰绿色泥质灰岩,呈现快速海侵的特征,GR值呈中间低、两边高的特征。

由于到了Ⅳ层序时期受海槽填平补齐的影响,整个研究区都为开阔台地相带,所以Ⅳ,Ⅴ层序界面之间主要表现出2 种特征,一种为Ⅳ顶部发育鲕粒灰岩、Ⅴ层序底部沉积泥晶灰岩或泥质泥晶灰岩,GR值增大(图3),另一种为Ⅳ顶部发育泥质泥晶云岩,Ⅴ层序底部沉积泥灰岩,GR值较小。

3 鲕滩沉积特征

3.1 纵向演化特征

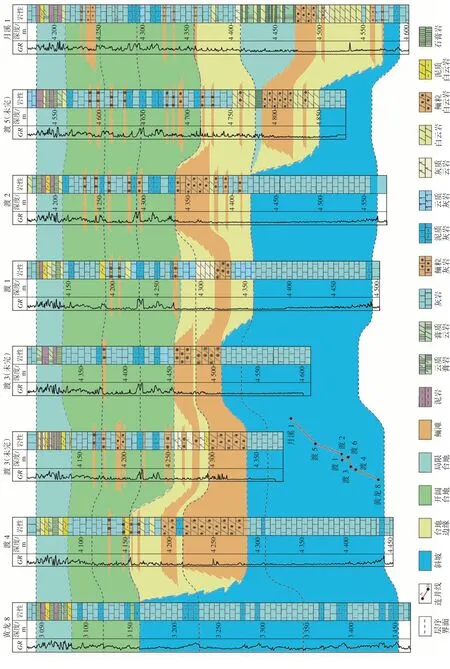

通过对四川盆地开江—梁平海槽东侧各级层序的划分以及层序界面的识别后,选取了研究区不同沉积环境的3 口典型井,建立了层序地层格架(图4),从而在等时原则下探讨鲕滩的纵向演化特征。

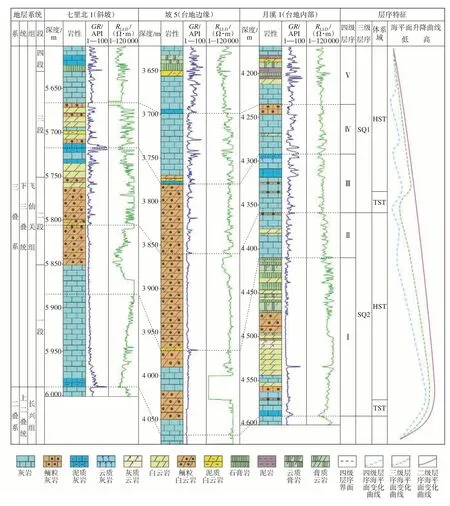

在斜坡地区,鲕滩主要发育在Ⅱ,Ⅲ层序(图4)。以七里北1 井为例,Ⅱ层序中期鲕滩开始发育。Ⅱ层序滩体下部沉积物为薄层灰质鲕粒云岩(图5a),向上云质增多,鲕粒粒径变大,岩心粒间孔隙发育,沉积厚层状含豆粒鲕粒云岩(图5b),接近滩体中部时,鲕粒岩灰质含量增加,沉积灰褐色含豆粒鲕粒灰质云岩(图5c);滩体中部云质含量再次增加,鲕粒粒径减小,沉积灰褐色豆粒鲕粒云岩(图5d);滩体上部灰质增加,鲕粒粒径减小,沉积灰色鲕粒灰质云岩(图5e)。Ⅱ层序滩体由下向上灰质含量和鲕粒粒径不断循环变化,出现滩核—滩翼—滩间重复叠置沉积的现象(图6),体现滩体纵向上迁移较快的特点。Ⅲ层序的鲕滩主要发育在层序下部,滩体沉积物以鲕粒云岩为主夹鲕粒灰岩(图5f)。相对于Ⅱ层序滩体,该期滩体规模较小,厚度变小。Ⅲ层序中上部至Ⅴ层序的中下部,沉积物为泥晶灰岩、泥晶云岩夹薄层鲕粒灰岩的纵向组合,滩体主要以开阔台地中的台内点滩为主。

图4 开江—梁平海槽东侧下三叠统飞仙关组层序地层综合柱状图Fig.4 Column of sequence stratigraphy of Lower Triassic Feixianguan Formation in eastern kaijiang-Liangping trough

图5 开江—梁平海槽东侧七里北1 井飞仙关组鲕粒岩镜下特征通过上述分析,总结出鲕滩在纵向上从Ⅰ层序(a)5 834.75 m,深灰色鲕粒灰质云岩;(b)5 830.89 m,灰褐色含豆粒鲕粒云岩;(c)5 828.92 m,灰褐色含豆粒鲕粒灰质云岩;(d)5 824.31 m,灰褐色含豆粒鲕粒云岩;(e)5 810.00 m,灰色鲕粒灰质云岩;(f)5 798.93 m,灰色鲕粒灰岩Fig.5 Microscopic characteristics of oolites of Feixianguan Formation of well Qilibei 1 in eastern Kaijiang-Liangping trough中期开始发育,Ⅱ层序内的鲕滩单体厚度大、连续性好,Ⅲ,Ⅳ层序内的滩体发育程度依次减弱,同时鲕滩的沉积还具有多期次垂向加积的特点。

图6 开江—梁平海槽东侧三叠统飞仙关组鲕滩纵向叠置沉积模式图Fig.6 Vertical superimposed sedimentary model of oolitic beach of Triassic Feixianguan Formation in eastern Kaijiang-Liangping trough

在台地边缘地区,鲕滩主要发育在Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ层序。以坡5 井为例,Ⅰ层序共发育2 期滩体,第1期滩体从层序中期开始发育,第2 期滩体发育在层序晚期。2 期滩体厚度相对较薄,总沉积厚度约为50 m,沉积物主要由鲕粒质泥晶白云岩以及鲕粒白云岩组成。滩体纵向上沉积不连续,各滩体之间被泥晶灰岩所隔开,呈多期次叠置现象。坡5 井鲕滩最发育时期为Ⅱ层序,沉积厚度约为110 m,沉积物为浅灰、褐灰色中—厚层状鲕粒白云岩、含豆粒鲕粒白云岩。Ⅲ层序中滩体也相对较发育,沉积厚度为80 m,沉积物以鲕粒云岩为主。此外在Ⅳ层序中仅在底部有薄层鲕粒云岩沉积,厚度小于5 m。

在孤立台地内部,鲕滩在Ⅰ,Ⅳ层序相对发育,各滩体沉积厚度较薄,且鲕滩发育时期较为分散。Ⅰ层序主要发育2 期滩体,分别在层序早期以及中期。第1 期滩体沉积物为鲕粒灰岩,沉积厚度为6 m,第2 期滩体沉积物则以鲕粒云岩为主,沉积厚度为17 m。2 期滩体之间被泥晶灰岩以及泥-粉晶云岩分隔。Ⅱ层序几乎不发育鲕滩,仅在层序顶部沉积极薄层的鲕粒灰岩,沉积厚度小于3 m。Ⅲ层序沉积2 层极薄的鲕粒灰岩,鲕粒岩之间被泥晶灰岩隔开,2 期滩体厚度均小于3 m。Ⅳ层序鲕滩主要发育在层序顶部,岩石类型同样为鲕粒灰岩,沉积厚度相对较厚,为11 m。Ⅴ层序在层序底部沉积薄层鲕粒灰岩,厚度小于3 m。

对于鲕滩的纵向演化特征,从层序角度看,主要是由于扬子区晚二叠世—中三叠世构成一个完整的二级层序[35-36],其中长兴期出现一次大规模的海侵过程,并在飞仙关初期达到最高海平面[37]。所以研究区飞仙关组Ⅰ层序早期基本继承了长兴末期的沉积古地貌特征,即水体较深、水动力条件较弱、海槽分布面积较广。鲕滩的形成需要水体浅、能量高的沉积环境,通常受到海浪、沿岸流以及洋流等强烈的冲击、簸选作用[38],所以Ⅰ层序早期鲕滩并不发育。Ⅰ层序中期,海平面有所下降,海槽整体向北推进和缩小,导致台缘带局部地貌高地处于浪基面之上(但未暴露于水面),由于水体较浅、能量较高,水底的质点被扰动起来处于悬浮状态。水体中过饱和的碳酸钙围绕被扰动起来的质点发生沉淀,形成鲕粒,从而堆积鲕滩。Ⅰ层序晚期,海平面的下降以及碳酸盐沉积速度过快,导致已经形成的鲕滩暴露于水面,在缺乏可容纳空间以及沉积物供给条件下,鲕滩停止垂向加积。

到了Ⅱ层序时期,虽然海槽整体还是向北退缩,但层序沉积早期发生短暂海侵过程,海平面有所上升,导致可容空间规模扩大。随后的缓慢海退时期,几乎整个台缘带均受到强烈的波浪、潮汐水流以及沿岸流作用,导致海平面不断以高频率震荡。此时鲕滩再次堆积,由于次级海平面升降频繁,局部地貌高地发生的高频旋回与碳酸盐岩生产速率协同变化,从而使鲕滩在纵向上呈现多期次重复叠置的现象(图6)。研究区Ⅱ层序时期海平面下降速率比较缓慢,台缘高地鲕滩沉积时间较长,所以Ⅱ层序鲕滩厚度大,连续性好。

但到了Ⅲ层序中—晚期由于开江—梁平海槽开始被填平补齐,区内地貌差异减小,台盆分割的沉积格局逐步向均一化台地转变[39]。波浪作用、潮汐作用以及沿岸水流作用逐渐减弱。在缺乏强水动力条件下,鲕粒的形成受到影响,鲕滩垂向加积受到限制。所以Ⅲ,Ⅳ层序内的滩体发育程度依次减弱。

3.2 横向迁移特征

海槽东侧飞仙关组海平面频繁变化,导致鲕滩不仅在纵向上重复叠置出现,横向上也呈现出明显迁移趋势。在单井纵向演化基础之上,采用以点连线思路,选择研究区多个典型井位,建立层序格架下沉积相连井对比图,探讨鲕滩横向迁移特征。由于海槽东侧鲕滩主要分布在台地边缘一带,为了突出鲕滩纵向的分布规律以及横向迁移特征,所以选择顺台地边缘以及垂直台地边缘2 个方向建立沉积相剖面。

从顺台地边缘剖面可见(图7):鲕滩在纵向上主要分布于Ⅰ—Ⅳ层序,Ⅱ层序内的鲕滩最为发育,其次在Ⅲ,Ⅰ和Ⅳ层序内的鲕滩发育程度依次减弱。横向上鲕滩顺台缘带由北至南沉积厚度逐渐变小。

图7 开江—梁平海槽东侧飞仙关组层序地层格架内顺台缘带方向沉积相连井剖面Fig.7 Well-tie section of sedimentary facies in sequence stratigraphic framework along the platform margin of Feixianguan Formation in eastern Kaijiang-Liangping trough

Ⅰ层序时期,纵向上主要发育2 期滩体,分别在层序中部以及顶部,滩体沉积物以鲕粒云岩为主,滩体之间沉积不连续被灰岩所隔断;横向上鲕滩主要分布在研究区台缘带北部,向着台缘带南部滩体沉积厚度逐渐变小直至尖灭。Ⅱ层序时期,纵向上滩体沉积厚度大,靠近台缘带北部(坡5—老君1—七北102 井一带)层序早期就开始发育鲕滩,在台缘带南部(渡3—渡4—罗家6 井一带)鲕滩从层序中期开始发育;横向上,由北至南鲕滩沉积厚度呈减小趋势,例如坡5 井以及老君1 井2 层序鲕滩沉积厚度为70~110 m,到了渡4 井以及罗家6 井,鲕滩沉积厚度为40~70 m。Ⅲ层序,纵向上鲕滩发育时期较不统一,例如坡5 井、七里北1 井、罗家6井整个层序都有鲕滩沉积,在渡3、渡4 井鲕滩主要分布在层序中下部,但在老君1 井以及七北102 井则没有鲕滩沉积;横向上鲕滩沉积厚度顺台缘带呈先变小再增大的特征。Ⅳ层序,纵向上鲕滩分布时期极不一致,各滩体沉积物以鲕粒灰岩为主,且沉积厚度较小,为0~20 m;横向上鲕滩主要分布在台缘带南部。由于Ⅴ层序时期海槽已基本被填平补齐,所以在此层序沉积期间,整个研究区鲕滩发育极少,沉积物以下部的泥晶灰岩和上部薄互层的膏质岩、泥质云岩、泥岩为主。

从垂直台地边缘剖面可见(图8):纵向上,鲕滩在5 个四级层序中都有发育,其中Ⅱ层序时期鲕滩最为发育,沉积厚度最大,Ⅲ,Ⅰ,Ⅳ,Ⅴ层序鲕滩沉积厚度依次变小;横向上,鲕滩由台地边缘向台地内部沉积厚度逐渐变小。

图8 开江—梁平海槽东侧飞仙关组层序地层格架内垂直台缘方向沉积相连井剖面Fig.8 Well-tie section of sedimentary facies in sequence stratigraphic framework in the vertical platform margin direction of Feixianguan Formation in eastern Kaijiang-Liangping trough

Ⅰ层序时期,纵向上,鲕滩主要发育在层序中部以及顶部,沉积物以鲕粒云岩为主;横向上,鲕滩主要分布在台地内部,并且鲕滩呈现出由月溪1 井向渡5 井迁移的趋势。Ⅱ层序时期,纵向上,鲕滩主要发育在层序中上部,沉积物以鲕粒云岩为主,部分地区也存在鲕粒灰岩沉积;横向上,鲕滩分布范围较广且连续,滩体沉积厚度由台缘向台地内部逐渐变小直至尖灭。Ⅱ层序鲕滩主要分布在靠近台地边缘方向,相对于Ⅰ层序,整体呈现由台地内部向台地边缘迁移的趋势。Ⅲ层序时期,纵向上,鲕滩主要分布在层序中下部,但在部分地区,例如月溪1 井以及渡5 井,鲕滩沉积时期各异,纵向上呈多期次重复叠置特征,且沉积厚度较小,均以鲕粒灰岩为主;横向上,鲕滩主要分布在台地边缘一带,向着台地内部鲕滩沉积厚度逐渐变小。相对于Ⅱ层序,Ⅲ层序时期鲕滩分布范围相对减小,更集中在台地边缘地区,也呈现由台内向台缘迁移的趋势。Ⅳ层序时期,纵向上鲕滩发育特征与顺台缘带基本一致,都呈多期次发育特征,且沉积厚度较小;横向上,鲕滩分布范围较广。Ⅴ层序时期,纵向上仅少量鲕滩分布在层序底部,沉积厚度较小,都为点滩沉积;横向上鲕滩主要分布在台地内部。通过沉积相连井剖面分析,总结出开江—梁平海槽东侧飞仙关组鲕滩表现出侧向进积的特征,整体由台地内部向斜坡方向迁移,其中Ⅰ层序至Ⅱ层序鲕滩侧向迁移特征最明显。

对于鲕滩的侧向进积主要是由于海平面下降或相对变浅(滩体的垂向加积)时,适合滩体生长的水动力条件由局部高地向局部洼地变迁,使得鲕滩由垂向生长演化为侧向生长。同时受古地理格局影响,研究区西侧坡度较陡,波浪作用、潮汐作用以及沿岸流作用更加明显。从而导致Ⅰ层序至Ⅱ层序沉积期,鲕滩的分布面积不断扩大的同时,整体呈现向西(斜坡方向)迁移的特征(图9)。

图9 开江—梁平海槽东侧飞仙关组垂直台缘方向鲕滩迁移模式Fig.9 Migration model of oolitic beach in the vertical platform edge direction of Feixianguan Formation in eastern Kaijiang-Liangping trough

3.3 平面分布特征

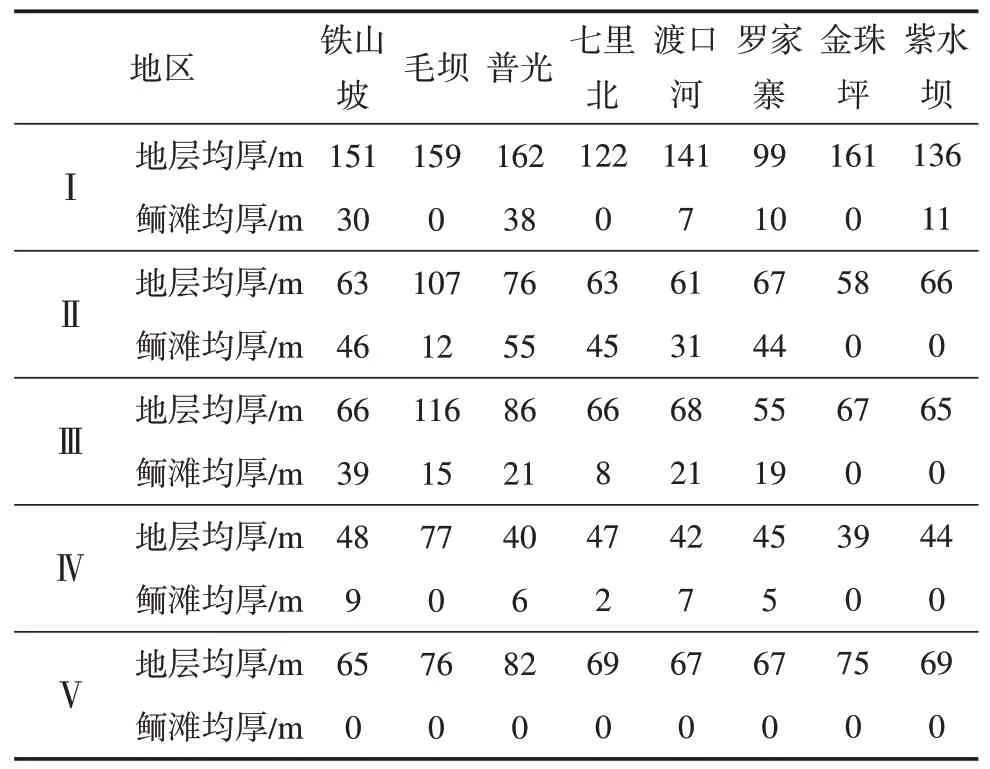

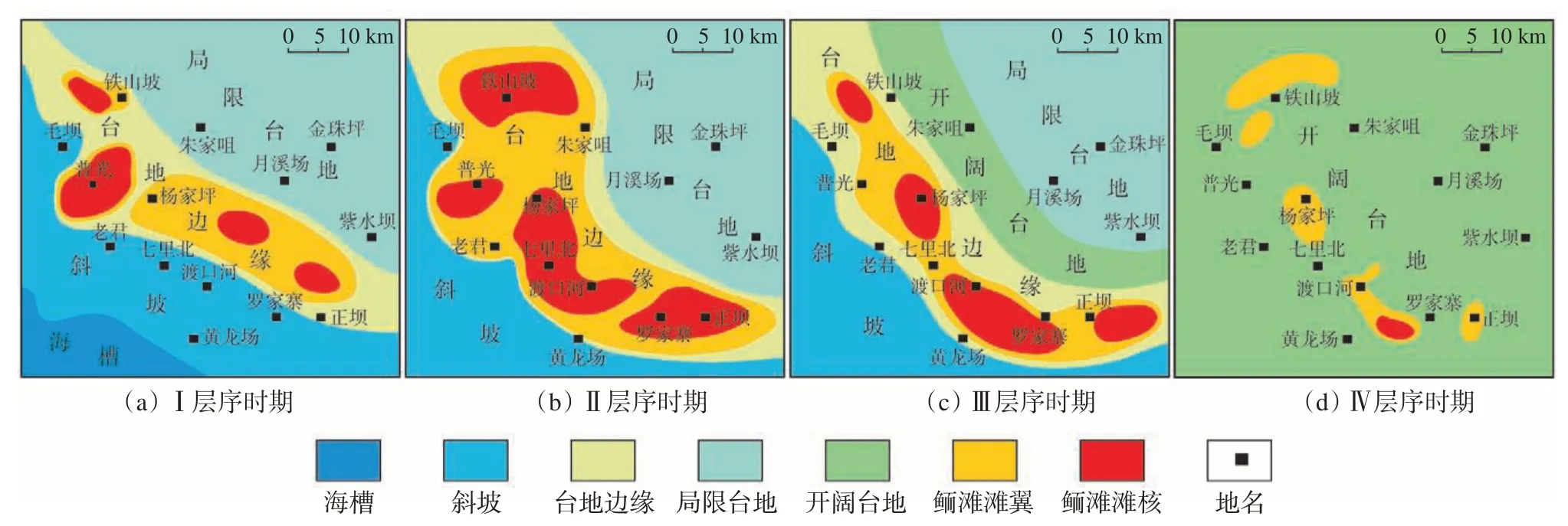

此次研究依据单井统计结果,采用优势相原则综合表征特定时期的沉积相平面展布。为了突出鲕滩滩核与滩翼的分布情况,将鲕地比(鲕粒岩厚度/地层厚度)大于0.2 的区域称为鲕滩发育区,即鲕滩优势相的下限。对于Ⅰ,Ⅲ,Ⅳ层序,将比值大于0.4 的区域当称为滩核,介于0.2~0.4 的区域称为滩翼。由于Ⅱ层序鲕滩分布范围以及沉积厚度较大,特将鲕地比值大于0.6 的区域当做滩核,介于0.2~0.6 的区域称为滩翼。

Ⅰ层序时期:鲕滩主要集中发育在铁山坡—普光—杨家坪—东升场—罗家寨构造一带(图10a),鲕地比大于0.4 的滩核区在台地边缘相中呈断续分布。台缘带西北部鲕粒滩呈孤立状特征,其中普光地区鲕地比高值区域分布面积较广,鲕滩平均沉积厚度为38 m(表2),导致台地边缘相边界向斜坡方向凸起。台缘带南部鲕粒滩连续性较好,以条带状呈北西—南东向展布。

表2 开江—梁平海槽东侧飞仙关组主要地区层序地层与鲕滩平均厚度Table 2 Average thickness of sequence stratigraphy and oolitic beach of Feixianguan Formation in main areas of eastern Kaijiang-Liangping trough

Ⅱ层序时期:鲕滩依然集中发育在台地边缘相中,沿铁山坡—普光—七里北—渡口河—罗家寨构造一带呈条带状展布(图10b)。鲕地比大于0.2 的区域较Ⅰ层序沉积期明显扩大,整体具有向斜坡—海槽方向迁移的特征。台缘带西北部铁山坡-普光构造带鲕粒滩连续性变好,鲕地比高值在铁山坡地区更为广泛。普光地区台地边缘相边界仍向斜坡方向凸起,毛坝附近斜坡相边界呈港湾状向台内延伸。台缘带南部鲕地比大于0.6 的高值区分布面积明显向斜坡方向增加,其中七里北—渡口河—罗家寨地区鲕滩连续分布,其沉积厚度均大于30 m,向斜坡方向迁移特征明显。Ⅲ层序时期:鲕滩分布趋势与Ⅱ层序基本一致,同样沿台地边缘相呈条带状展布(图10c)。相比于Ⅱ层序,Ⅲ层序台缘东侧鲕地比高值区分布面积明显减少,主要集中在铁山坡、渡口河以及罗家寨地区,滩核分布不连续。Ⅳ层序时期:鲕滩沉积厚度变小,导致鲕地比高值分布区域明显缩减,仅在部分地区分散展布(图10d)。由于Ⅴ层序时期海槽已基本被填平补齐,研究区鲕滩发育极少,且都为鲕粒灰岩,不属于油气勘探的有利层位,就不再赘述。

图10 开江—梁平海槽东侧飞仙关组Ⅰ—Ⅳ层序沉积相及鲕滩平面分布Fig.10 Sedimentary facies and oolitic beach distribution of sequence Ⅰ-Ⅳof Feixianguan Formation in eastern Kaijiang-Liangping trough

4 勘探意义

四川盆地开江—梁平海槽东侧飞仙关组储层的储层储集性能与沉积环境关系密切,通过对研究区飞仙关组实测物性的比较分析可以发现,各岩石类型的实测物性由好到差的顺序依次为:鲕粒云岩>粉晶云岩>灰质云岩>鲕粒灰岩>粉晶灰岩>膏质岩(表3)。飞仙关组鲕滩为储层的形成和发育提供了早期基础,而此次研究厘清了沉积期古海平面变化旋回控制下的层序地层与鲕滩的响应关系,为飞仙关组优质滩相碳酸盐岩储层的勘探提供了一定依据。通过上述鲕滩沉积特征及其原因分析,笔者提出了以下2 点建议以做参考:①对于海槽东侧已经发现的飞仙关组鲕滩气藏,可以尝试在纵向上寻找其余期次发育的滩体。②对于暂未进行勘探的区域,就鲕滩迁移特征而言,建议在海槽末端进一步扩大勘查范围,例如正坝、黄龙场等区域可以作为重点关注对像。

表3 开江—梁平海槽东侧飞仙关组各岩相孔隙度、渗透率对比Table 3 Comparison of porosity and permeability of each lithofacies of Feixianguan Formationin eastern Kaijiang-Liangping trough

5 结论

(1)开江—梁平海槽东侧飞仙关组在持续海退背景下发育2 个三级层序(SQ1 和SQ2),并将三级层序细分出5 个四级层序(Ⅰ—Ⅴ)。飞仙关组鲕滩主要分布于Ⅰ—Ⅳ层序,Ⅱ层序内的鲕滩最为发育,单体厚度大、连续性好,而Ⅲ,Ⅰ和Ⅳ层序内的滩体发育程度依次减弱,最差呈不连续的零星状分布。鲕滩在垂向加积的同时也具有明显的侧向迁移特征,整体由台地内部向斜坡方向迁移,其中Ⅰ层序至Ⅱ层序鲕滩侧向迁移特征最明显。

(2)开江—梁平海槽东侧局部地貌高地发生的高频旋回与碳酸盐岩生产速率协同变化,导致研究区飞仙关组鲕滩呈现垂向加积和多期次叠置现象;海平面下降到基准面以下时,适合滩体生长的水动力条件由局部高地向局部洼地变迁,使得鲕滩由垂向生长演化为侧向进积。

(3)平面上,开江—梁平海槽东侧飞仙关组鲕滩主要沿北西—南东(即台地边缘一带)方向展布,以铁山坡、普光地区最为发育,其次为渡口河、七里北以及罗家寨等地。