基于三元链式传递结构的区域旱灾实际风险综合防范机制分析*

金菊良,马 强,崔 毅,白 夏,蒋尚明,周玉良,周戎星

(1.合肥工业大学 土木与水利工程学院, 安徽 合肥 230009; 2.合肥工业大学 水资源与环境系统工程研究所, 安徽 合肥 230009; 3.安徽省·水利部淮河水利委员会水利科学研究院 水利水资源安徽省重点实验室, 安徽 合肥 230088)

旱灾在受灾影响程度和影响范围方面长期位于各种自然灾害前列,是严重威胁国家粮食安全、经济社会和生态环境可持续发展的重大自然灾害[1-2]。受季风气候显著影响,我国华北和东北大部分地区、江淮流域和西南地区、华南地区分别是以旱灾为主的季节性水旱灾害交替区域、水旱灾害并重的季节性旱灾区域、以水灾为主的季节性旱灾区域[2-3],这与降水量空间分布相一致。旱灾风险是地球表层水圈、大气圈中水分亏缺自然现象对人类圈、生物圈、岩土圈中经济社会、生态环境产生不利影响的可能性,是上述地球表层五大圈层相作用形成的典型复杂系统[4-6]。目前我国处于比唐朝还偏暖的气候环境,而气候变化、人类活动又在不断改变旱灾孕灾环境,这很可能会进一步加剧旱灾对经济社会和生态环境的不利影响和旱灾风险形成过程的复杂性,因此旱灾风险防范日益受到关注和研究[5-8]。目前,我国旱灾风险管理已开始从危机应急管理向常态化综合风险防范管理转变[3, 6-8]。鉴于危机应急管理防范不足,徐翔宇等[7]从旱灾风险形成过程角度阐述了基于“要素、空间、过程、准则、功能”五位一体的旱灾风险调控技术体系。然而,由于旱灾风险形成过程的复杂性,目前旱灾风险调控机理尚不清晰,尚缺乏有效的旱灾风险防范机制分析方法,这无疑严重制约着旱灾风险常态化综合防范管理实践的高质量发展[2, 7-9],迫切需要进行水科学、自然灾害学、系统科学、计算智能等多学科交叉融合的深入研究[10]。为此,本文采用自然灾害系统理论[11]和结构水资源学方法[12]相结合的研究途径,分析区域旱灾风险物理成因过程的系统结构,从风险系统要素间相作用的角度探讨旱灾风险调控机理,进而分析典型旱灾风险防范措施机制,初步形成一套基于链式传递结构的区域旱灾风险防范机制分析技术,以期进一步推动自然灾害风险防控理论和实践的发展。

1 旱灾风险形成的三元链式传递过程分析

干旱是指地球表层水圈、大气圈中大气输送过程、地表水过程、地下水过程、土壤水过程等水循环自然供水源环节较长一段时间内的水分状态与这些供水源的多年平均水平相比发生明显水分亏缺的自然现象,在自然灾害系统理论中也称干旱为致灾因子,一般可用这些自然供水源量与其多年平均值相比的累积缺水量值(干旱强度)及缺水持续时间(干旱历时)、影响空间范围(干旱面积)等随机变量来定量描述干旱事件[2,9];旱灾是干旱这类自然供水源的水分亏缺现象引起破坏地球表层人类圈、生物圈、岩土圈中人类生活、生产、生态系统功能不能正常发挥、产生损失的事件,是地球表层水圈、大气圈与其他圈层相作用产生的水文气象灾害[4, 6-9]。干旱是水分亏缺、偏离正常状况的自然现象,旱灾是自然因素与社会因素交互作用的现象,是致灾因子、承灾体、孕灾环境、防灾减灾措施四方面因素综合作用的结果;受干旱影响的各种社会经济发展、生态环境要素集称为承灾体,是干旱致灾因子的作用对象;人类为减轻干旱可能产生不利影响的各种工程和非工程措施称为防灾减灾措施;影响致灾因子、承灾体和防灾减灾措施对灾害损失可能程度的自然和社会环境要素集统称为孕灾环境,包括影响致灾因子和承灾体的大气、水文、生物、岩土、人类等五大地球圈层要素的多年平均值等[14];上述致灾因子、承灾体、防灾减灾措施、孕灾环境四类要素相作用导致承灾体损失(灾情)所形成的复杂系统称为旱灾系统[2, 6-9],史培军[13-15]称上述灾害系统为自然灾害系统的结构体系。在旱灾系统中,致灾因子对承灾体由旱致灾的作用是发生旱灾的前提条件,防灾减灾措施是减轻旱灾可能不利影响的主要途径,孕灾环境是反映致灾因子、承灾体和防灾减灾措施对旱灾可能不利影响的多年平均背景条件,上述四要素都是旱灾形成的必要条件[2, 9, 13-15]。可见,旱灾是水圈、大气圈水循环过程中干旱自然现象,对地球表层人类圈、生物圈、岩土圈中经济社会和支撑经济社会的生态环境产生不利影响的复杂过程。不同区域、不同时期的旱灾系统中致灾因子、承灾体、防灾减灾措施、孕灾环境及其相作用也不尽相同、往往具有明显差异,旱灾系统是一典型复杂系统,具有成因区域性、关联性、多样性、客观存在性和可减轻性等复杂性特征[2, 4, 9, 16]。

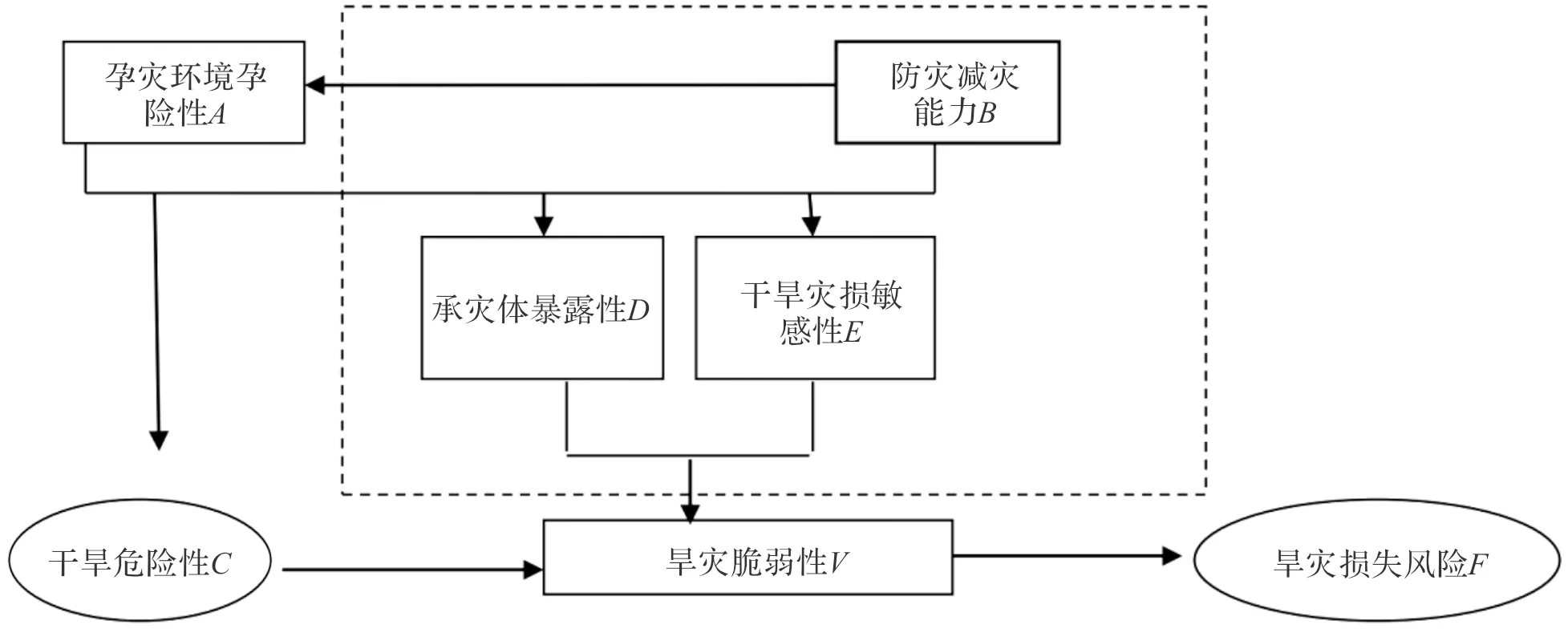

旱灾风险就是指不同强度干旱事件未来发生的可能性及其可能导致承灾体损失的关系[9, 17]。旱灾实际风险过程是在实际的孕灾环境孕险性[15, 18]和防灾减灾能力[19]条件下干旱危险性经承灾体暴露性、干旱灾损敏感性这两要素相作用形成的。其中:干旱危险性是指干旱强度与其发生可能性之间的关系;暴露性是指处于干旱不利影响范围内的承灾体要素及其时空分布大小,是致灾因子对承灾体的作用结果、也是连接致灾因子与承灾体的桥梁,反映致灾因子对承灾体的作用途径、承灾体受致灾因子影响的程度,暴露性与区域承灾体数量、时空分布与致灾因子强度及其时空分布有关;承灾体干旱灾损敏感性是指自然条件下干旱强度与承灾体因旱损失之间的关系;防灾减灾能力又称抗旱能力,是指研究区域在给定时期内,以社会经济和科技发展可设定水平为依据,为保障生活、生产、生态正常秩序而具有的防御干旱缺水不利影响的最高水平,包括减轻水循环过程中降水、径流、地下水、土壤水等水分亏缺影响的各种防灾减灾能力,抗旱能力反映区域不发生旱灾不利影响的最大干旱重现期[2, 9, 19]。承灾体干旱灾损敏感性、暴露性和抗旱能力三者相作用、合称为承灾体脆弱性,它反映承灾体遭受不同强度干旱作用而产生损失的关系情况。可见,脆弱性既包括干旱对承灾体的暴露性与灾损敏感性相作用形成的易损性(表征承灾体在自然条件下易受干旱致损的程度),也包括减轻旱灾风险所有可获得的防灾减灾能力。干旱危险性经承灾体脆弱性传递作用,导致承灾体未来可能损失,称为旱灾损失风险。旱灾损失风险是干旱强度发生可能性与承灾体因旱损失之间的关系。旱灾损失风险关系与随机变量的概率分布曲线在关系结构上[12]具有明显区别,前者反映旱灾系统不同要素之间的作用关系,而后者则仅仅是随机变量本身的取值及其发生可能性之间的对应关系(属于单要素内部属性之间的关系)。可见形成旱灾损失风险的主要过程就是从危险性经脆弱性链接到损失风险的旱灾风险链式传递过程[2, 9],简称三元(危险性、脆弱性、损失风险三类元关系)链式传递结构,只要危险性或脆弱性元关系链条强度削弱,损失风险元关系就会削弱。其中干旱危险性是风险发出者,承灾体脆弱性是风险转换者,旱灾损失风险是风险接受者。承灾体的干旱灾损敏感性经承灾体对致灾因子的暴露响应形成承灾体的易损性,易损性再经抗旱能力和孕灾环境孕险性作用形成承灾体的实际脆弱性(关系)。在研究区域特定的孕灾环境孕险性和抗旱能力条件下,承灾体实际脆弱性把干旱危险性转换为旱灾损失风险,这种风险就是区域旱灾实际风险,显然剩余风险[20]是实际风险的一种特例。其中,灾损敏感性是承灾体旱灾损失风险的内在因素,干旱危险性、承灾体暴露性是反映致灾因子与承灾体相作用的风险发生因素,抗旱能力反映风险可调控的因素,孕灾环境孕险性反映影响旱灾风险自然环境和社会环境变量时空分布的多年平均背景条件;干旱危险性、承灾体灾损敏感性或暴露性的降低或阻断,均可降低或阻断旱灾损失风险。于是,旱灾风险可简要定义为干旱发生的可能性与其可能造成损失之间的关系,该关系一般可称为旱灾损失风险,它定量刻画了致灾因子发生可能性变量与承灾体损失变量之间的关系,可见旱灾损失风险不是简单的一维实数变量[2, 9]。换言之,旱灾损失风险是干旱危险性经承灾体脆弱性链式传递作用后形成的,反映了从干旱危险性向旱灾损失风险的传递结构[2, 9]。其中,干旱强度与其发生的可能性之间的干旱危险性关系称为狭义旱灾风险[2, 9, 15-17],属于自然属性范畴,而反映干旱强度发生可能性与承灾体因旱损失之间的关系的旱灾损失风险属于自然属性与社会属性相复合的范畴,反映了旱灾风险的本质特征,其中旱灾损失的可能性不是旱灾损失本身的统计不确定性,而是由干旱强度发生的可能性(不确定性)经承灾体脆弱性的传递、转换作用而间接得到的[2, 9]。

可见,从旱灾风险形成的物理成因过程看,旱灾风险是由孕灾环境孕险性、防灾减灾能力(抗旱能力)、干旱危险性、承灾体干旱灾损敏感性、承灾体暴露性和承灾体损失风险这六要素相联系、相作用下形成的复杂系统,称为旱灾风险系统[2, 9],它实质上是旱灾系统的一个子系统。从研究区域特定孕灾环境和抗旱能力条件下旱灾风险形成的物理过程看,由干旱危险性、承灾体脆弱性和旱灾损失风险三者链式传递作用、形成了旱灾风险系统基本结构[12],简称三元链式传递结构。换言之,旱灾损失风险是干旱危险性这一系统输入,经承灾体脆弱性这一系统转换的链式传递作用后,所得到的系统输出[2, 9]。可见,旱灾风险系统是旱灾系统非常重要的子系统,旱灾风险系统、旱灾系统这类面向系统结构的表达方式[12]明确了相应系统的结构特征[12],可能比自然灾害系统的功能体系、结构体系更便于物理成因解析和定量化分析应用。

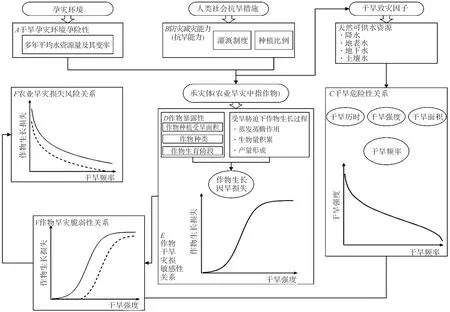

孕灾环境孕险性、抗旱能力、干旱危险性、承灾体干旱灾损敏感性、暴露性和旱灾损失风险这六类旱灾风险系统要素,理论上都可成为旱灾风险调控[7,20]和旱灾风险防范[6, 8]的对象。其中,旱灾风险调控是指改变旱灾风险系统这些要素或要素间的关系,以减轻旱灾损失风险(降低干旱致灾强度或减少承灾体因旱损失)的各种应对策略,旱灾风险系统就是调控对象;旱灾风险防范是指根据区域旱灾风险区划等静态风险信息和旱灾风险预警评价等动态风险信息,所可预先采用的旱灾风险减轻、规避、转移分散、适应等风险防备策略;旱灾风险调控是指旱灾损失风险形成之前、形成过程中和形成之后的各种风险应对策略,旱灾风险防范则一般指旱灾损失风险形成之前的各种风险调控策略[2, 6-8]。一般不易通过降低干旱危险性来防范、降低旱灾风险,而通过降低承灾体的干旱灾损敏感性和暴露性进行降低易损性,提高抗旱能力,或改善孕灾环境孕险性来防范、降低旱灾风险,或通过保险转移、分散旱灾损失风险的承灾体对象,则是比较现实可行、也是十分有效的主要实现途径[2, 7]。可见,旱灾风险防范主要是指预防或降低干旱事件发生的可能性,或把干旱事件可能造成的损失降低到一定的可接受范围之内,以避免在干旱事件发生时造成难以承担的损失的各种旱灾风险调控方案[2, 6-8]。旱灾风险系统是以研究区域承灾体脆弱性为中间转换环节,以特定孕灾环境中干旱致灾因子可能破坏与相应承灾体损失之间复杂的响应关系为作用机制,是干旱危险性曲线经承灾体脆弱性曲线,转换为承灾体损失风险曲线、具有链式传递关系的复杂系统,而承灾体损失风险曲线就是上述旱灾风险链式传递作用机制下的演化结果[2, 9],具体可见以农业旱灾风险为例、如图1所示的由干旱危险性曲线,经作物旱灾脆弱性曲线传递转换,得到农业旱灾损失风险曲线的农业旱灾风险链式传递过程[21-22]。

2 旱灾风险调控的链式传递机理分析

由图1可见,旱灾风险调控也具有这样的链式传递机理:区域旱灾损失风险关系是由区域特定孕灾环境孕险性A和防灾减灾能力(也称抗旱能力)B条件下的干旱危险性关系C,经区域特定孕灾环境孕险性A和防灾减灾能力(也称抗旱能力)B条件下的承灾体暴露性D(指处于干旱不利影响范围内的承灾体要素及其时空分布,例如图1中作物种植受旱面积、作物种类、作物生育阶段就是承灾体暴露程度的重要度量)和干旱灾损敏感性E组成的旱灾脆弱性关系V传递作用后,产生旱灾损失风险关系F[2, 9, 21-23]。可见,由图1、图2中A、B、C、D、E、F发生作用、构成以“干旱危险性-旱灾脆弱性-旱灾损失风险”三元链式传递为旱灾风险系统基本结构的旱灾损失风险形成机理,简称为旱灾风险三元链式传递机理。其中干旱危险性、旱灾脆弱性、旱灾损失风险是旱灾风险系统中最核心的三种关系,而孕灾环境孕险性、防灾减灾能力是影响旱灾损失风险大小的条件因素。根据该机理,区域旱灾损失风险的传递过程可进一步表达为:

图1 农业旱灾风险链式传递的作用机制[21]

F=F(C(A,B);V(D(A,B)E(A,B))=F(C(P,H,A,B);V(D(A,B)E(H,d,A,B))=F(C(P,H,A,B);V(H,L,A,B))=F(P,L,A,B)。

(1)

式中:C(A,B)为给定区域孕灾环境孕险性A和防灾减灾能力B条件下的干旱实际危险性关系,该关系可用C(P,H,A,B)进一步展开为干旱强度(水分亏缺程度)H及其发生的可能性P间关系;V(D(A,B)E(A,B))为给定A和B条件下的承灾体暴露性D(受干旱强度H影响的承灾体数量)和干旱灾损敏感性E组成的旱灾实际脆弱性关系,E可用E(H,d,A,B)进一步表示为干旱强度H与单位承灾体损失量d之间的关系,暴露性D与E相乘得到干旱强度H与所有暴露承灾体损失量L之间的关系V(H,L,A,B);由给定区域孕灾环境孕险性A和防灾减灾能力B条件下的干旱实际危险性关系C(P,H,A,B)与旱灾实际脆弱性关系V(H,L,A,B)进行链式传递作用,最终得到旱灾实际(损失)风险关系F(P,L,A,B)。可见这三种关系C(P,H,A,B)、V(H,L,A,B)和F(P,L,A,B)都是在给定区域孕灾环境孕险性A和防灾减灾能力B条件作用下的关系,其中也可认为C(P,H,A,B)是区域实际孕灾环境孕险性和防灾减灾能力条件下的干旱实际危险性[24],V(H,L,A,B)是区域实际孕灾环境孕险性和防灾减灾能力条件下的旱灾实际脆弱性[21],F(P,L,A,B)是区域实际干旱孕灾环境孕险性和防灾减灾能力条件下的旱灾实际风险[22]。显然,剩余风险[20]是实际风险的一种特例。换言之,旱灾损失风险关系P~L是在给定孕灾环境孕险性A和防灾减灾能力B条件下,由干旱危险性关系P~H与承灾体脆弱性关系H~L经中间共同变量干旱强度H链接、进行合成运算而得到的关系。可见,旱灾损失风险关系是干旱危险性关系,经承灾体脆弱性关系传递,转换为承灾体损失风险关系而形成的,这种风险形成的传递过程是以危险性与脆弱性相串联的链条形式(简称链式)作用的,只要损失风险F链条前端的危险性C或脆弱性V链接程度低,那么传递到链条后端的损失风险F程度也会低,所以称上述旱灾风险形成机理为基于三元链式传递结构的旱灾损失风险形成机理,如图2所示。式(1)中作为中间变量的干旱强度H是链接干旱危险性关系与承灾体脆弱性关系之间的桥梁,脆弱性关系是将危险性关系转换为损失风险关系的链式传递作用函数,在旱灾风险防范过程中十分重要。

图2 基于三元链式传递结构的旱灾损失风险形成机理示意图

在图1、图2和式(1)旱灾风险链式传递结构中,降低孕灾环境孕险性A,增强防灾减灾能力B,降低干旱危险性C,降低承灾体的暴露性D、干旱灾损敏感性E,或转移、分散、自留旱灾损失风险F,理论上均可作为区域旱灾风险调控的有效策略[6-7, 20],这就是旱灾风险调控的三元链式传递机理。基于该机理目前主要有旱灾损失风险减轻、风险转移分散(如保险)、风险规避(即暴露性尽可能为零,类似戴口罩)和风险自留(如风险适应,适用于处理可接受风险)四类调控、防范策略[20]。其中,预防、调控削弱旱灾损失风险链式传递中的脆弱性A(如风险区划)、B(如灌溉、调水)、D(如种植结构调整)、E(如作物种子改良)四要素相对最为关键和有效[2, 6-9, 20, 25]。

3 旱灾风险防范的链式传递机制分析

基于旱灾风险调控的链式传递机理,旱灾风险防范旨在把区域旱灾风险程度优化调控至预定目标范围,本质上可归为动态优化问题[26],可以按照组成优化问题的目标函数、优化变量、约束条件三要素来对现有自然灾害风险防范策略归为三类:属于目标函数调控的有功能调控,属于约束条件调控的有准则调控,属于优化变量调控类型的有要素调控、空间调控、过程调控等[7, 20]。风险防范的关键是调控旱灾风险三元链式传递要素及其时空分布,下面分别分析这些动态优化策略的旱灾风险防范机制[6-8, 20]。

3.1 基于功能调控的旱灾风险防范

功能调控就是通过对干旱期区域水资源系统自然演化、生态服务和社会服务三大目标功能及其子功能的作用程度[4, 27]进行调控,根据水资源不同用水目标功能的重要程度来协调干旱期水资源三大目标功能及其子功能所需水资源量之间的分配关系,以实现降低区域旱灾承灾体在水资源总体目标功能上的损失风险,它是旱灾风险防范的重要措施[6-7, 20, 25]。功能目标调控与旱灾风险的响应关系就是通过调整、协调区域旱灾风险系统中干旱期水资源三大目标功能及其子功能所需水资源量之间的分配关系,来降低区域旱灾在水资源总体功能上的损失风险。干旱期水资源三大功能中生活基本用水、生态基本用水相对最重要,应予以重要保障,而对耗水量大的农业、部分工业等生产用水应予以协调控制,根据用水功能的重要程度来调整、协调干旱期不同承灾体需用水量的分配过程,降低用水功能重要的承灾体的损失风险,以降低区域旱灾在水资源总体功能上的损失风险[7, 20]。可见上述这些功能调控措施的旱灾风险防范机制,就是通过协调不同用水功能的承灾体损失风险,来降低区域旱灾在水资源总体功能上的损失风险,其中关键是调控基于旱灾风险三元链式传递要素的承灾体损失风险,据此逆向防范、调控相关的风险因素。

3.2 基于准则调控的旱灾风险防范

准则调控就是根据不同承灾体的用水重要程度和用水效率准则构建相应优化调控问题的约束条件,对干旱期区域生活、生产、生态等不同承灾体的脆弱性、损失风险可接受水平、最严格水资源管理制度等进行调控,根据区域内不同承灾体的用水重要程度和用水效率来协调干旱期不同承灾体所需水资源量之间的分配关系,以实现降低区域旱灾承灾体在总体上的损失风险,它是旱灾风险防范的重要措施[6-7, 20, 25]。准则调控与旱灾风险的响应关系就是通过基于不同承灾体的用水重要程度、用水效率准则、最严格水资源管理制度来调整、协调区域旱灾风险系统中干旱期不同承灾体所需水资源量之间的分配关系,降低区域旱灾在总体上的损失风险。干旱期生活、生态用水相对更为重要,应予以重要保障,而对耗水量大、用水效率低的农业、部分工业等生产用水应予以控制,根据不同承灾体的用水重要程度来调整、协调干旱期不同承灾体需用水量的分配过程,降低用水相对重要、用水效率高的承灾体的损失风险,来减轻区域旱灾在总体上的损失风险[7, 20]。可见上述这些准则调控措施的旱灾风险防范机制,就是通过协调不同用水重要程度、用水效率准则、水资源管理制度的承灾体损失风险,来降低区域旱灾在水资源总体准则目标上的损失风险,其中关键是调控基于旱灾风险三元链式传递要素的不同承灾体脆弱性。

3.3 基于要素调控的旱灾风险防范

要素调控就是对区域旱灾风险系统中孕灾环境孕险性、防灾减灾能力、干旱危险性、承灾体暴露性、承灾体干旱灾损敏感性和承灾体损失风险这六要素进行调控,以实现降低承灾体旱灾损失风险[2, 9, 17],它是旱灾风险防范的重要措施[6-7, 20, 25]。要素调控与旱灾风险的响应关系就是若孕灾环境孕险性小、防灾减灾能力强、干旱危险性低、灾损敏感性低、暴露性小,则损失风险就会降低。

干旱孕灾环境孕险性中的要素调控主要是通过水土和植被保持、河湖连通、水网建设、水资源供给和抗旱工程、经济社会发展等规划实施,来改善研究区域多年平均的产水环境、储水环境、用水水平、水量供需关系及其保障程度。干旱危险性子系统中的要素主要有研究区域的降水量、径流量、土壤含水量、地下水量等及其存储,这些可通过人工降雨、蓄引提调水工程、灌溉和保墒措施、保护水源和植被、平原大沟、塘坝等防范措施进行调控,增加区域可利用水量、降低干旱危险性程度。暴露性子系统中的要素调控主要是降低承灾体与干旱在时间或空间上的遭遇、接触程度。承灾体干旱灾损敏感性中的要素调控主要是调整、优化社会结构、人口空间分布、经济产业布局、生态环境格局和水资源调配格局,合理配置区域生活、生产、生态的用水定额,降低、协调区域生活、生产、生态对干旱缺水的损失,提高承灾体对干旱缺水的韧性。防灾减灾能力中的要素调控主要是增强研究区域的水源供给、用水效率、旱情监测预警、抗旱服务调度指挥和管理、灾后恢复、补偿保险等能力的各种措施。由式(1)可知上述这些要素调控措施的旱灾风险防范机制,就是通过加强防灾减灾能力来改善旱灾风险系统中的孕灾环境孕险性、干旱危险性、承灾体暴露性和干旱灾损敏感性等子系统的关系结构[2, 12],来降低区域承灾体旱灾损失风险[7, 20],其中关键是调控旱灾风险三元链式传递要素的关系结构:旱灾脆弱性要素调控最关键,属于系统转换调控,例如节水、灌溉等,其次是干旱危险性要素调控,属于系统输入调控,例如调水、国家水网建设等,再其次是损失风险要素调控,属于系统输出调控,例如保险等。

3.4 基于空间调控的旱灾风险防范

空间调控就是对不同区域旱灾风险系统中孕灾环境孕险性、防灾减灾能力、干旱危险性、承灾体干旱灾损敏感性和暴露性、旱灾损失风险各要素的空间分布进行调控,分散、转移不同区域的承灾体损失风险,以实现降低整体区域旱灾损失风险,它是旱灾风险防范的重要措施[6-7, 20, 25]。空间调控与旱灾风险的响应关系就是通过调整、协调各区域旱灾风险系统中干旱危险性、承灾体干旱灾损敏感性和暴露性、防灾减灾能力、孕灾环境孕险性、损失风险各要素的空间分布,来降低整体区域旱灾损失风险。各区域干旱致灾因子、防灾减灾措施、孕灾环境子系统中要素空间分布的调控主要是通过整体区域内的调、引、提、连等水利工程措施,优化整体区域水资源承载支撑力系统的空间分布结构,降低干旱危险性,增强整体区域水资源承载支撑力系统对经济社会、生态环境等区域水资源承载压力系统的支撑作用,来减少整体区域干旱缺水风险;各区域干旱承灾体子系统中要素空间分布的调控主要是通过调整、优化整体区域内的城镇和农村人口分布、三产结构、产业布局、生态环境格局等调控措施,优化整体区域水资源承载压力系统的空间分布结构,增强整体区域水资源承载压力系统对区域水资源承载支撑力系统的匹配性和适应性,降低整体区域承灾体脆弱性,提高整体区域水资源供需高质量空间均衡水平,来减少整体区域干旱缺水风险[7, 20, 28]。可见上述这些空间调控措施的旱灾风险防范机制,就是通过协调不同区域干旱孕灾环境、防灾减灾措施、致灾因子、承灾体要素的空间分布,优化整体区域致灾因子危险性、承灾体脆弱性,来降低整体区域的旱灾损失风险,是保障水资源空间均衡的重要策略。其中关键是调控基于旱灾风险三元链式传递要素的孕灾环境孕险性、防灾减灾能力(如跨区域调水工程配置)、旱灾损失风险(灾害风险区划)的空间分布。

3.5 基于过程调控的旱灾风险防范

过程调控就是对不同时期区域旱灾风险系统中孕灾环境孕险性、防灾减灾能力、干旱危险性、承灾体干旱灾损敏感性和暴露性、旱灾损失风险各要素的时间变化过程进行调控,以实现降低整个时期内区域旱灾承灾体损失风险,它是旱灾风险防范的重要措施[6-7, 20, 25]。过程调控与旱灾风险的响应关系就是通过调整、协调旱灾风险系统中各时期供水不足过程来降低、减轻整个时期内区域水分亏缺程度,通过调整、协调旱灾风险系统中各时期不同承灾体需用水过程来降低整个时期内区域因旱损失程度,实现整个时期损失风险的降低。各时期水循环过程中降水、径流、土壤水、地下水等供水不足过程的调控主要通过水库、塘坝、人工降雨、增加植被覆盖率、蓄水保墒耕作、地膜覆盖、水源涵养补给、人工回灌地下水等工程措施,改善区域各时期供水量的时间分布结构,降低整个时期内区域致灾因子危险性,来降低整个时期内区域干旱缺水风险;各时期承灾体需水用水过程的调控主要是通过协调干旱期各承灾体的用水顺序、调整各承灾体不同时期的用水定额等措施,改善各时期经济社会、生态环境需用水的时间分布结构,降低整个时期内区域承灾体脆弱性,来降低整个时期内区域旱灾损失风险[7, 20]。可见上述这些过程调控措施的旱灾风险防范机制,就是通过协调不同时期区域干旱致灾因子、承灾体要素的时间变化过程,优化整个时期干旱危险性、承灾体脆弱性,来降低整个时期旱灾损失风险,其中关键是调控旱灾风险三元链式传递要素的时间变化过程。

3.6 基于综合调控的旱灾风险防范

综合调控就是综合运用、组合协调上述五类旱灾风险防范措施,以实现降低区域旱灾损失风险[6-7, 20, 25],其中关键是综合调控旱灾风险三元链式传递要素的关系结构和时空分布。

4 结论

根据上述基于三元风险链式传递结构的旱灾实际风险形成过程、调控机理和防范机制的系统分析,可得以下结论:

(1)在旱灾风险形成过程分析方面:系统解析了旱灾系统、旱灾风险系统及其系统结构,旱灾风险系统是旱灾系统的重要子系统;进一步界定、丰富了干旱、旱灾、旱灾风险、旱灾风险防范等概念内涵;分析了孕灾环境孕险性、抗旱能力、干旱危险性、承灾体暴露性、承灾体干旱灾损敏感性等五个子系统与旱灾损失风险之间的作用关系,揭示了以“干旱危险性-旱灾脆弱性-旱灾损失风险”三元链式传递为风险系统基本结构的旱灾风险形成机理,旱灾风险系统具有干旱危险性经承灾体脆弱性转换为承灾体损失风险的链式传递基本结构;基于旱灾风险三元链式传递的旱灾风险系统基本结构特征,提出一般不易通过降低干旱危险性来防范、降低旱灾风险,而是通过降低承灾体干旱灾损敏感性和暴露性进而降低承灾体易损性,提高抗旱能力,或改善孕灾环境孕险性来防范、降低旱灾风险,通过保险转移旱灾损失风险的承灾体对象,则是比较现实可行和有效的旱灾风险防范途径。

(2)在旱灾风险调控机理分析方面:在旱灾风险系统链式传递结构分析的基础上,阐明了旱灾损失风险关系P~L是在研究区域给定干旱孕灾环境孕险性和防灾减灾能力条件下由干旱危险性关系P~H与承灾体脆弱性关系H~L经中间共同变量干旱强度H链接、进行关系合成运算作用而得到的复合关系—旱灾实际(损失)风险;通过旱灾损失风险合成关系阐明了旱灾风险系统链式传递机理,旱灾风险系统是以研究区域特定孕灾环境孕险性和抗旱能力条件下承灾体损失与干旱致灾因子可能破坏之间的复杂响应关系为作用机制,是将干旱危险性关系经承灾体脆弱性关系,转换为承灾体损失风险关系、具有链式传递机理的典型复杂系统,损失风险关系则为风险系统链式传递作用机制下的最终演化结果;这种损失风险关系合成过程是以危险性与脆弱性相串联的链条形式(故称链式)作用的,因此只要减小链条前端的危险性或脆弱性链接程度,那么传递到后端的损失风险程度也会降低,这就是旱灾风险调控的三元链式传递机理。

(3)在旱灾风险防范机制分析方面:基于上述危险性与脆弱性合成关系的旱灾风险调控链式传递机理分析,系统分析了功能调控、准则调控、要素调控、空间调控、过程调控、综合调控等旱灾风险防范典型实施策略的机制、可行性及其防范关键点,认为旱灾风险防范迫切需要进一步开展水科学与多学科交叉融合的相应研究,以进一步完善和发展旱灾风险防范的理论和实践建设。