明洪武八年刑、工二部“增立四科”诸说考论

张 飞

(山西师范大学 历史与旅游文化学院,山西 太原 030000)

朱元璋于元至正二十四年(1364年)正月自立为吴王,他承袭元制定官制、制班次[1]184。吴元年(1367年)七月,朱元璋于中书省下设司农、太常、大理、将作四司[2],四司的职能与明开国后所设六部中户、礼、刑、工四部的职能相当,朱元璋亲自掌管人事任命权和兵权①(明开国后设吏部、兵部掌管这两项权限)。洪武元年(1368年)八月,明政府健全了吏、户、礼、兵、刑、工六部的建制,明确了其职能。与唐代和宋代均在六部下设四司的定制不同,明洪武年间曾多次调整六部下属机构的建制。

一、刑、工二部“增立四科”等说法的由来

清人在论及明代六部沿革时,多认为洪武八年(1375年)十一月明政府为刑、工二部增设了四个所属衙门分理部务。据《明会要》卷三十一《职官三》记述,“洪武元年设刑部郎中、员外、主事,六年分属部四,总部、比部、都官部、司门部,八年增设四科,十三年仍分四属部”。《明会要》卷三十二《职官四》则称,“洪武元年设工部郎中、员外、主事,六年分属部四,总部、虞部、水部、屯田部,八年增立四科,十三年以屯田部为屯部”[3]。万斯同在《明史》中称,“洪武初置工部及官属,六年增尚书、侍郎各一人,设总部、虞部、水部、屯部,总部郎中员外郎各二人,余各一人,总部主事八人,余各四人。八年增立四科,科设尚书侍郎及官属如刑部数,尚书、侍郎、郎中各一人,员外郎二人,主事五人,照磨二人”[4]。此外,张廷玉、嵇璜、永瑢等人也在其著作中提及洪武八年刑、工二部“增立四科”、增设官员之事[5]1759,1762[6]483,489[7][8]265,301。

当代一些研究者也认为,洪武八年,明政府为刑、工二部增设了四个所属机构。例如:王天有在《明代国家机构研究》一书中称,“明代刑部始设于洪武元年(1368年),六年(1373年)置总、比、都官、司门四属部,八年(1375年)以部事繁杂增设四科”[9]148。又称,工部“八年(1375年)增立四科”[9]155。张显清、陈茂同等人也认同洪武八年“增立四科”之事[10-11]。另有一些研究者认为,明政府于洪武八年将刑部、工部的四个子部(即属部)改为四科,后又将其裁革[12-15]。至于子部如何改为科,又于何时被裁革,他们却未提及。

鉴于目前学术界对洪武八年明政府调整刑、工二部下属机构之事认识不一,笔者以下拟分别讨论刑、工二部“增立四科”以及将刑部、工部的四个子部改为四科这两种说法的可信度。

二、刑、工二部“增立四科”考实

据《明太祖实录》记载,洪武八年十一月二十一日,明太祖朱元璋“命增设六部官员。中书省议奏:‘户、刑、工三部庶事浩繁,今定户部为五科,每科设尚书、侍郎各一人,郎中、员外郎各二人,主事五人,内会总科主事六人,外牵照科主事二人,司计四人,照磨二人,管勾一人。刑部为四科,每科设尚书、侍郎、郎中各一人,员外郎二人,主事五人。工部为四科,每科设尚书、侍郎、郎中各一人,员外郎二人,主事五人,照磨二人。吏、礼、兵三部官仍旧。’从之”[1]1723。

需要注意的是,上述中书省的奏议中所谓“定……为……”是对既有制度的重申与确认,后世研究者所说的“增立”则是改制与创新。“今定户部为五科”指的是户部设一科、二科、三科、四科和总科,“(定)刑部为四科”指的是刑部设总部、比部、都官部、司门部,“(定)工部为四科”指的是工部设总部、虞部、水部、屯田部。由此看来,明代史籍中并未记述洪武八年户、刑、工三部增设所属机构之事。

那么,洪武八年是否新任命了官员②,增加了户、刑、工三部的员额呢?

据《明太祖实录》记载,洪武六年六月辛未(六月初一日),定六部及诸司的设官数额。每部设尚书二人,侍郎二人。户部设一科、二科、三科、四科及总科,一科、二科、三科、四科每科设郎中、员外郎各一人,主事四人,总科设郎中、员外郎各二人,主事五人;刑部设总部、比部、都官部、司门部四部,总部、比部、司门部每部设郎中、员外郎各二人,都官部设郎中、员外郎各一人,总部、比部每部设主事六人,都官部、司门部每部设主事四人;工部设总部、虞部、水部、屯田部四部,总部设郎中、员外郎各二人,主事八人,虞部、水部、屯田部设郎中、员外郎各一人,主事四人[1]1481。

洪武八年,仍沿用洪武六年所定之官制。洪武八年十一月,朱元璋“命增设六部官员”。中书省遂提出户、刑、工三部“改制”的构想,朱元璋批准了中书省的奏议。然而,依中书省的奏议增加员额并非易事,仅补足正三品尚书(尚书后为正二品)、侍郎的员额就需要新任命二十八人,遑论补足户、刑、工三部子部所有职位的员额。

洪武八年十一月戊寅(十一月二十二日),明政府任命李泰和周肃为户部尚书。《明太祖实录》称:“戊寅……以前福建按察司佥事李泰、河南府知府周肃为户部尚书,及户部员外郎程昱、松江府通判王庸、工部主事程昭为户部侍郎。”[1]1724由于前任户部尚书宋冕、赵好德分别于洪武八年五月二十一日和六月十九日调任陕西参政[16],尚书之位已空悬两月,此次李泰和周肃担任尚书属于补缺继任。

考之史籍,明政府于洪武八年十一月新任命的户部尚书唯有何士弘一人,为了与李泰、周肃这样的补缺继任者相区别,《明太祖实录》将何士弘称为“一科尚书”。《明太祖实录》的记载为:“壬午(二十六日——笔者)以登州卫知事周斌为户部侍郎,户部侍郎何士弘为一科尚书,户部员外郎汤槃为四科侍郎,工部主事余文升为三科郎中,刑部员外郎顾礼为本部侍郎。 ”[1]1724

洪武八年,中书省的奏议称,“定户部为五科,每科设尚书、侍郎各一人”,实际上,当时明政府只新任命了一名户部尚书。

那么,明政府是否依照中书省的奏议新任命了户部侍郎呢?笔者检阅史籍后发现,洪武八年任 命 的 侍 郎 唯 有 程 昱[1]1724[17]1020[18]568、王 庸[1]1724[17]1020、程 昭[1]1724[17]1020[18]568、周 斌[1]1724[17]1020、汤 槃[1]1724[17]1020、陈显[17]1020等六人。其中,新任命的侍郎一共有四名,分别是程昱、程昭、周斌、汤槃。这说明,当时新任命的户部侍郎的数量也与中书省的奏议不符。

《明太祖实录》中并没有关于洪武八年刑、工二部新任命官员的记载,这很可能是因为当时刑、工二部未增加官员。洪武八年十一月,刑部尚书为冯冕[1]1520[17]945[18]123、徐 本③,侍 郎 为 臧 哲[17]1080[18]190、顾礼④[1]1724。 工 部 尚 书 为 薛 祥[17]960[18]245,侍 郎 为 薛坚[17]1101[18]306、梁 铣[17]1101[18]306。 就 官 员 的 数 量 来 看,刑、工二部均沿用旧制。洪武九年(1376年),刑、工二部仍是尚书二人、侍郎二人。

由此可知,洪武八年“改制”时,只有户部新任命了官员,即便如此,户部新任命官员的数量也未达到中书省拟定的标准,而刑、工二部既未增设下属机构,亦未新任命尚书、侍郎。笔者据此提出,洪武八年中书省关于户、刑、工三部增设官员的奏议后来并未完全落实,明太祖朱元璋仿《唐六典》敕修的《诸司职掌》以及集明代典章之大成的《明会典》均未记载洪武八年“改制”之事,可能就是这个缘故。

三、对改“四部”为“四科”说法的探源

当代的一些研究者之所以对洪武八年“改制”之事产生误读,一方面是因为受到清代学者的影响,另一方面是因为不熟悉明代的历史和文化。笔者以下拟从分析古今文化差异入手,探究改“四部”为“四科”这一说法的由来。

在前文所引《明太祖实录》中,户部所属机构被称为 “科”(“一科”“二科”“三科”“四科”“总科”),刑部所属机构被称为“部”(“总部”“比部”“都官部”“司门部”),工部所属机构也被称为“部”(“总部”“虞部”“水部”“屯田部”)。洪武八年,户部设有四个子部,其子部称“科”,刑部、工部也设有四个子部,其子部称“部”,一些研究者便误以为彼时的“改制”是将刑部、工部的四个子部更名为“科”。

受到今天行政建制的影响,一些研究者认为,“部”“司”“科”在古代分别指不同的官署,“部”是最高一级中央行政机构,“部”下设 “司”,“司”下设“科”。

这种观念从黄阿明的《明初中书省四部考论》一文中可窥一斑。黄阿明在文中提出,明初“所谓的‘中书省四部’其实是太常、司农、大理、将作四司,因此准确的说法是‘中书省四司’”[19],他随后指出,“明清史籍记载在洪武元年八月中书省奏定六部官制之前,朱元璋政权中书省曾设四部”的说法是错误的。黄阿明直言明清史籍的记述存在错误,依据便是明代初年中书省设置的是“司”,而非“部”。

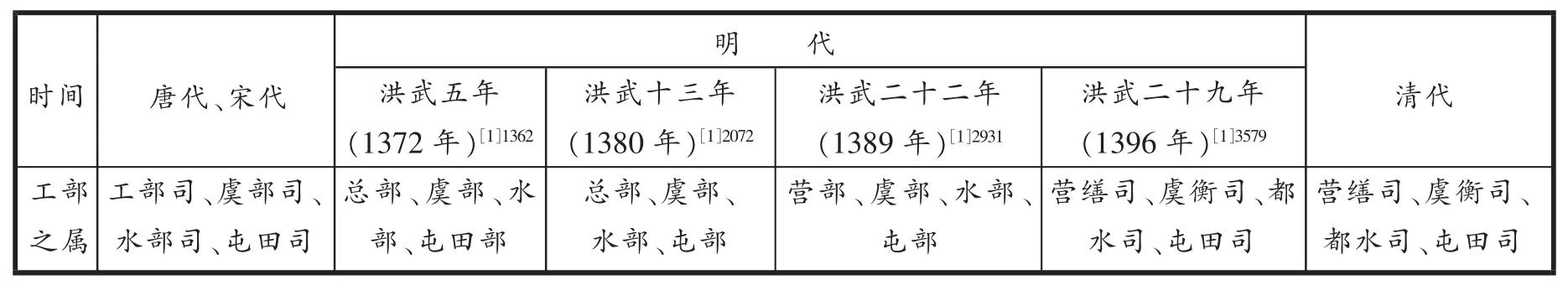

笔者认为,对于“科”“部”“司”的解释应当以史籍为据。以工部为例,自设立以来其所属官署的名称一直在变化,表1详细列举了从唐代到清代工部司属称谓变化情况。

表1 从唐代到清代工部司属称谓变化情况

由表1可以看到,在封建时代,工部司属的称谓或为“部”,或为“司”,这就说明当时“部”与“司”的地位并无高下之分。

洪武二十九年(1396年)八月庚戌,朱元璋命将六部子部改称“清吏司”。《明太祖实录》记述如下:“上以六部之属皆称部混而无别,故欲易其名因寓饬励之意。凡诸属部皆曰清吏司。更其名者十有三:吏部选部曰文选司,封部曰验封司,勋部曰稽勋。礼部仪部曰仪制,祠部曰祠祭,膳部曰精膳。兵部司马部曰武选,驾部曰车驾,库部曰武库。工部营部曰营缮,屯部曰屯田,水部曰都水,虞部曰虞衡。其户、刑十二部及吏部考功,礼部主客,兵部职方名皆仍旧,俱改部为清吏司。 ”[1]3579

虽然洪武二十九年朱元璋对六部子部的名称进行了规范,但在其后的各类官私记述中,使用子部旧名者仍十分常见。

崇祯五年(1632年),户部官员上疏请求依旧制,由工部虞衡司(旧称虞部)出办蓟镇军队所用火器、盔甲钱。其文曰:“臣等看得典衣典冠各有司存,如造火器、制盔甲皆虞部事也,料价之云自有额设……倘制造不敷,该抚(顺天巡抚)应另行设处,或请虞部本项钱粮自足以办。”[20]

在呈给明孝宗的奏疏中,甚至还出现了“子部”这个在洪武二十九年已被“废止”的词。南京兵部尚书倪岳上疏称:“照得南京六部、都察院、通政司、大理寺堂上官近年虽设正、佐二员,偶遇事故,或有正、佐官两缺之时,堂上印信不免暂委子部郎中等官署掌……体统不正。事难办理。”[21]

倪岳在奏疏中使用了“子部”这样的旧名,说明当时这些旧名是适用于官方文书的。

无独有偶,明人沈德符在论及通政在“大九卿”中地位最低、通政司无所属衙门时,也称六部所属机构为“子部”。其文曰:“六部有子部,都察院有十三道,大理有左右寺,唯通政无属。”[22]

在古籍中,多有沿用前朝古官称以为别名者[23],上述将“部”与“司”混用以及沿用“子部”这一旧称等做法就属于此类。这也从一个侧面说明,明代的中央官制与近代以来的中央官制是不同的,在明代,官署被称为“部”或“司”,并不意味着其地位有什么不同。

不妨把讨论的范围扩大。明代,“部”“司”“监”“寺”“局”等都不是某一层级官署的固定称谓。例如:胡丹在《明代宦官制度研究》一书中指出,“洪武时,内官衙门经常在监与司之间变化”[24]。这就意味着,无论机构的名称是“监”还是“司”,其职能都是相同的。

在明代,“部”和“司”时而用来指称一级中央行政机关(如明初的中书省四司),时而用来指称一级中央行政机关的所属机构(如明初的六部子部以及后来的六部诸司);而“监”“司”也可以通用[1]2911(如明朝的“二十四衙门”有的称“监”,有的称“局”,有的称“司”);时而“局”下设“司”(如女官六局之一的尚宫局领司记、司言、司簿、司闱四司),时而“司”下设“局”(如工部虞衡司下设皮作局、鞍辔局、宝源局、颜料局、军器局)。这说明,明代的“部”“司”“监”“寺”“局”等皆为“官署”之意。

由此观之,“今定户部为五科”“刑部为四科”“工部为四科”中的“科”皆不是官署名称,而是“部门”的意思,因此,当代一些研究者提出的刑、工二部的四个子部在洪武八年改为“四科”的说法是说不通的。

四、结语

当代一些研究者认为,洪武八年,明政府为刑、工二部增设了四个下属机构,称“四科”;另有一些研究者认为,刑、工二部的四个子部在洪武八年改为“四科”。但结合史籍来看,这两种情况都不存在。这些研究者之所以持上述观点,一方面是因为受到清代学者的影响,另一方面是因为不了解“部”“司”“科”在明代皆为“官署”之意,其地位并无高下之分。

注释:

①学术界的主流观点为当时战事紧迫,未能及时健全中央政府的职能。详见方志远所著《明代国家权力结构及运行机制》(科学出版社2008年出版,第137页)。

②本文所讨论的“新任命官员”,指的是洪武八年朝廷依照中书省奏议专门安插的人员,当时正常升迁(如补缺继任等)的官员不在此列。

③徐学聚所著《国朝典汇》称,韩士源于洪武八年十一月担任刑部尚书(参见《国朝典汇》卷一七九,第716页),误。韩士源于洪武九年正月接替徐本担任刑部尚书(参见《明太祖实录》卷一零三“洪武九年春正月甲子”条:“以刑部尚书徐本为陕西行省参政,赵孠坚为广东行省参政,中书左司郎中韩士原为刑部尚书……”此外,谈迁所著《国榷》卷首之四亦有此说)。

④雷礼所著《国朝列卿纪》称,顾礼于洪武九年任左侍郎(参见《国朝列卿纪》卷五十八,190页)。