高管改革开放经历与企业投资效率

廖 静 刘 星

(重庆大学 经济与工商管理学院, 重庆 400030)

0 引言

作为企业中具影响力的决策者,高管个人特征因会影响到其判断、选择及决定,从而影响企业决策[1]。尤其是伴随着中国企业市场制度改革的推进,高管在中国企业中的作用越来越明显,其所拥有的对企业管理与决策的发言权与决定权,极大程度上影响到企业长期发展。很多中国企业,往往也会打上高管的烙印,如张瑞敏之于海尔、董明珠之于格力等。不同特征的高管由于“先天”个人特征及“后天”所处的自然环境、社会文化环境的差异,从而其对待同一个问题时的观念、态度与行为往往不同,这也就能够解释为什么在同质的外部环境及同行业具有类似特征的企业中,微观决策会出现较大差异[2],即相较于企业层面特征,高管个人的固定效应对于企业决策具有更强的解释力度[3-4]。虽然传统公司治理理论隐含着“理性人”及不同企业高管同质的假设,但行为金融理论指出参与经济活动的个体往往都是“有限理论”的[5],而且Hambrick和Mason也表明高管各方面的个人特征差异会导致其行为选择的差异性,并影响到企业财务决策[6]。早期文献多基于高管个人“先天”内在特征视角进行讨论,例如性别、年龄、容貌等[7-9],其后逐渐关注高管成长经历的影响,如Malmendier等开创性的针对高管早年贫困经历进行了研究[3],以及Benmelech和Frydman、Sunder等、Yuan和Wen分别讨论的参军经历、飞行员经历、海外经历等,均指出高管的不同成长经历会最终影响到企业财务决策[10-12]。

国内很多文献也纷纷关注了高管个人经历对中国企业的影响,如政治经历[13]、学术经历[14]、海外经历[15]、财务经历[16]等。现有研究通常以高管进入社会工作为时间点,将其社会经历划分为早期成长经历与工作后的社会履历阶段[17]。然而,无论是政治经历、学术经历、海外经历还是参军经历,现有文献较多关注的是高管个人的社会履行部分,研究侧重于讨论高管如何通过自己的社会履历阶段,培养自己能力、塑造自己性格品质等,以获得“纵向的社会联系”。而针对高管早期成长经历,现有文献却忽略了两个问题,一是现有文献较少关注外部社会环境中出现的“大事件”如何影响高管早期经历而对其决策产生影响,仅有以“大饥荒”事件为背景针对高管贫困经历的研究[4,18];二是国内文献缺乏针对具有“中国代表性”问题的研究,如沈维涛和幸晓雨针对“大饥荒”事件[19]、许楠等针对部队经历的研究[19],多是基于国外文献研究基础上,利用国内事件开展的研究。

改革开放就是典型的具有“中国代表性”的重大事件,是人类历史上最大规模、也最为成功的制度变革与制度创新,既具有一般意义的制度变迁性质,也具有鲜明的中国特色[20]。而且,改革开放不仅带来了中国经济的变革与发展,更是极大程度上释放了社会生产力的活力与人的创造力,带来了生产效率的提升[21]。于是,在改革开放的40年间,涌现出以千万计的优秀企业家,解放思想、敢为人先、兼济天下,成为改革开放的弄潮儿。尤其是在20世纪90年代,中国社会中出现了几次的“下海潮”[22],使得这些企业家已经成为中国改革开放中极为重要的主角。在2018年11月26日《人民日报》刊发的《关于改革开放杰出贡献拟表彰对象的公示》的100名拟表彰对象中,企业家人数多达28名。改革开放所带来的制度变迁以及产生的对中国整体经济环境、市场化环境等的变化,也影响到现在依然在企业管理层位置上的每一个曾经经历过的高管。一方面,改革开放经历作为高管的早期生活经历,对高管个人会产生持久性的影响,会影响到其个人在职业过程中的风险承受能力、理性程度以及决策风格[23-24]等;另一方面,在这些高管初入职场时,由于改革开放带来了中国经济环境与社会环境的变化,于是高管很容易被环境打上“烙印”,也会影响到其知识结构与经验判断[25]。那么,亲自经历了改革开放大潮的洗礼,作为改革开放第一代企业家,企业高管这种经历所带来的内隐的商业精神、开拓精神、奋斗精神、创业精神等是否会影响企业财务决策呢?而改革开放40年来中国政治、经济、社会的转变,以及如前文所述涌现出的一批优秀的企业与企业家,也均为本文的研究提供了理想的制度背景与“准自然实验”样本。

因此,本文选择研究高管改革开放经历对企业投资效率的影响。之所以选择研究企业投资效率,其原因一方面在于当前中国经济依然处于转型阶段,由非理性投资导致的投资过度或投资不足的现象普遍存在[26],另一方面在于当高管存在某些动机时,例如经济动机[27]、政治动机[28]等,会利用自身掌握的投资决策权实现这些动机,从而也会影响到企业的投资效率。而企业投资效率的高低,会影响企业资本的增值程度,进而影响到企业长期绩效与整体价值,而且企业高效率的投资也是一个国家及地区经济增长的微观基础[29]。

从理论层面来看,早期生活经历会给企业高管打下“烙印”,从而影响高管的感知、认知、偏好、特质等,而且这种影响具有持久性,以及会在其所在企业的经营决策中体现。这就是“烙印理论(Imprinting Theory)”中提出的焦点主体(Focal Entity)在敏感阶段形成的适应其所处的外在环境的特点,而即使其后外在环境发生了变化,这些特点依旧会存在并会持续发生作用[30]。改革开放经历作为一个外部事件,符合Marquis和Tilcsik提出的烙印机制的三个关键要素[31]。首先是敏感时期,即企业高管存在经历改革开放的敏感时期。虽然改革开放是一个相对持久的事件,期间也会发生一些其他重大事件,但事件发生初期对人们的冲击力度是最强的,这种冲击会成为“历史”而对人产生持续的影响,而且如Greenwood等指出,即使外部环境发生其他变化,这种影响也依然存在[31]。其次是烙印形成,即企业高管存在因改革开放经历而在认知与能力层面的变化与匹配,烙印理论是高阶理论在研究高管经历对其认知与能力影响的一种延续与具体化[32],强调因某一种经历而形成的对认知与能力的作用机制与作用条件。再者是持续影响,即尽管环境发生变化,或会出现一些其他事件的影响,改革开放经历对企业高管产生的烙印依然存在影响[33]。于是,改革开放经历会塑造高管在认知、能力等方面与改革开放环境相匹配的特征,影响到高管对待风险的认知与规避风险的态度,以及提升了自身适应环境变化的能力,这些都会影响到企业的投资效率。

与现有研究相比,本文潜在贡献主要体现在以下三个方面:第一,本文丰富了关于新兴市场国家企业高管特征的文献,选择改革开放这一在中国社会、经济发展中的重大事件作为研究事件,既是中国企业高管的一种“特殊性”经历,也是针对新兴市场国家与成熟市场国家企业的差异化研究,这不但对于理解中国企业管理实践中的特殊问题具有重要的现实意义,对于外部治理环境不完善的新兴市场国家企业的高管选择也具有一定启示意义;第二,基于烙印理论,本文补充了企业高管生活经历与企业决策行为关系的文献。现有文献多基于高管个人特征(如性别、年龄等)以及内在经历(如学历、国际化等)的研究,而本文则首次针对改革开放这一影响高管经历的外部事件,证明了高管改革开放经历对企业投资效率具有的显著解释力度,验证了改革开放过程中企业高管对中国企业发展与进步的作用;第三,本文识别了改革开放视角下高管个人经历对企业投资效率影响的机制,由于改革开放这一事件与国外所有讨论高管个人经历的背景事件完全不相同,因此国外文献针对高管个人经历对企业投资效率影响的机理分析,未必能够很好的适用于针对高管改革开放经历的研究,而本文则针对改革开放事件对于中国整体经济社会环境以及对于中国人的影响,基于高管教育经历、择业与创业观念进行分析,这不但能够更好地捕捉高管个人经历对企业投资效率的影响,也能够进一步为对企业投资效率的理解提供微观证据。

1 制度背景与研究假说

改革开放在中国的成功,以及对中国社会、经济等各方面的推动,除了政策、人口红利、资本积累等方面的解释,也包括中国出现的“企业家经济”[34]。这些企业家不但是一群能够引领变化的人,更是一群不断利用外部经济环境变化而实现价值创造的人。他们既能够把握外部制度变迁,具有极强的创新精神,能够把握商业本质并敏锐地捕捉市场机会,也具备极强的探索精神,能够依托外部环境变化而实现企业的跨越式发展,从而都享受到了改革开放的红利。这些作为企业高管的企业家不但成为中国经济体制更新的催化剂,是推动中国经济发展方式转变的动力,也是促成中国经济结构优化的组织者,对中国的发展与进步起到了引领作用。然而,之所以这些高管能够为中国社会经济发展做出重大贡献,很大程度上也在于改革开放的经历影响了高管的成长,在对高管产生磨砺的同时,也打造了这些高管独特的特性。一方面,改革开放改变了中国人的教育意识,更加追逐高层次的教育经历,由于改革开放打破了传统计划体制下的经济、社会状态,从而使得更多人,尤其是青年人更加希望用追逐高层级教育的方式满足自己、表现自己、提升自己,以此能够增强自身的竞争力,以及实现自身价值;另一方面,改革开放也改变了人们对于利益的观点,使得更多人愿意通过自己的努力获取财富,由于改革开放拓宽了中国经济领域,带来了生产资源的重新配置与资本的积累,从而使得人们更加愿意通过自己的努力获得利益,这不但改变了人们在改革开放之前的贫穷状态,也改变了人们对于财富的认识与追求。

首先,从认知烙印来看,改革开放经历会影响企业高管的教育经历,这就会影响到高管的金融认知与投资效率认知,进而影响到其做出的投资决策。改革开放也改变了中国教育的发展,中国教育事业,尤其是高等教育事业在改革开放后得到了空前的发展。从1978年开始的高考制度的恢复、1985年颁布的《中共中央关于教育体制改革的决定》等为标志的教育体制改革启动期,代表着中国高等教育改革的开始,也是中国高等教育适应改革开放后经济社会发展的趋势与结果,而从1993年《中国教育改革和发展纲要》、1994年第二次全国教育工作会议召开等为标志的教育改革探索期,代表着中国教育市场化改革的开展[35]。改革开放对中国教育产生了巨大影响,所培养的人才也逐渐发生变化,学生选择教育方式也呈现多样化趋势。尤其是近年来关于中国企业高管教育模式的选择,Warner指出,20 世纪90 年代后期以来,新一代的中国企业高管更加倾向通过MBA 教育而非党校学习的方式,推动自身的职业生涯发展[36]。通常,教育是影响一个人金融认知水平的重要途径[37]。经历了改革开放阶段的企业高管,会增加对教育的重视程度。很多高管由于改革开放带来的教育机会的增加而受益,如部分高管获得了参加高考的机会,也有部分高管会选择通过MBA、EMBA或者是在职硕士(博士)的方式,进行继续学习与晋升自己的学历背景,尤其是MBA与EMBA的学习,能够影响到高管的思维方式与行为方式,增加其管理与决策能力,开阔其视野,能够了解到国内外先进的管理知识与成功案例,以此提升了企业经营与管理的合理化[38]。同时,这种教育与学历的提升,也提升了企业高管的金融认知水平,使得企业投资效率的不确定性降低。于是,经历改革开放的企业高管在参与更高层次的教育活动时,会更加珍惜所获得的教育机会,保证自己预期知识与技能的获得,以提升自己作为职业经理人的能力。一方面,高管通过教育所获得的理论知识与其工作中实践活动的联系度会更紧密,而无论是先获得了高等教育还是先参加了工作,这种紧密度都会增加其面临决策时的分析程度,能够保证企业在有限资源约束下获得更多信息以及做出更好的判断[39],保证其在信息不对称情况下的决策能力,以此确保其盲目投资概率的降低;另一方面,高管追逐教育经历也代表其具有能够更好地接受新思想与积极获取新信息的特征,即通常教育程度较好的高管更擅长处理信息与接受改变[40],尤其是能够更好地面对改革开放之后中国社会经济出现的新变革,从而对投资行为是否能够适应新环境以及能否带来预期收益就具有更为明确的判断,也同样会提升企业的投资效率。

其次,从能力烙印来看,改革开放经历影响了企业高管的择业与创业的能力,尤其是很多高管经历了从行政事业单位向企业的转型,这使得高管具备独特的规范思维并具备能够获得社会资本和资源集合的能力,从而提高决策的理性程度,进而也会影响到企业的投资结果。由于改革开放带来了计划经济向市场经济的转变,以及中国劳动力市场中就业制度、用工制度、人事制度的改革,加之政府与企业之间关系的转变,从而使得很多原先在政府部门、科研院所及高校任职的人,纷纷转变了自己的择业思路,退出“体制空间”,选择进入企业工作,或是自主创业经商,于是形成了具有中国特色的“下海潮”与“全民经商潮”[22],例如被媒体称之为“弃官下海第一人”的永嘉县城关镇党委书记叶康松。尤其是在1992年邓小平南方谈话后,由于国家鼓励政府官员为市场经济发展进行探索,从而在1992年不但有12万公务员辞职“下海”,更有大批的科研院所、高校等体制内的知识分子同样选择“下海”[41]。而这些选择将自己身份从“体制内”转向“体制外”的人,成为了中国经济发展的重要推动力,其择业与创业观念的转变,影响了中国企业现代化制度的建立,也进一步推动了中国企业决策体系的规范与完善。改革开放经历带给了很多高管工作经历的改变,根据周楷唐等的统计,有超过四成的企业高管拥有在高校或科研院所的经历[14]。而在从“体制内”向“体制外”的转变过程中,高管在事业单位的经历,会因为影响到其社会资本关系与社会资本资源,从而影响到其认知能力、知识结构以及思维方式,并提升其逻辑与行为的审慎性,使其在企业决策中更理性地分析与做出判断。于是,高管在事业单位的经历,使其结识了一批具有理性思维的人,这些就是高管的社会资本。一方面,由于事业单位的人通常具备包括但不限于如更强的自我约束、更强的自律性、更强的理性程度、更强的社会责任感等的特征[42],这些人的特征能够“传染”并影响到高管的行为,以此提升其道德水平,并减少其机会主义行为与道德风险问题[43]。尤其是具有学术经历的企业高管,会在这种社会资本的影响下同样养成对待问题的严谨性以及理论知识与实践问题结合的习惯,而能够在一定程度上规避企业风险。另一方面,社会资本能够为改善企业融资约束带来帮助,能为企业提供相对充裕的现金流。高管通过自身的事业单位经历,能够为其建立良好的社会资本,可以使其从社会资本的网络中更便利的获取企业经营与投资中所需的信息、资金、技术等资源,也能够获得更多经验,从而为其拓宽了企业融资的正式渠道,缓解了企业的融资约束问题,降低了企业投资成本,提升了企业投资的效率。

基于上述分析,本文提出:

研究假说:高管改革开放经历有助于提升企业投资效率。

2 研究设计

2.1 变量定义与实证模型

2.1.1 投资效率(EI)

关于企业投资效率度量,现有文献多使用Richardson[44]构建的通过计算企业实际投资额与理论投资额之间的非预期部分进行衡量。这一方法考虑了企业总投资(It)中维持资产原有状态下的投资支出(IM),以及企业产生新投资(IN)时出现的适度投资(IN-M)与额外投资(IN-O),即:

Richardson[44]构建的方法能够获得较稳健的结果,而且适用于度量特定年度特定企业的资源配置效率。另外,本文进一步参考赵静和郝颖[45]、张超和刘星[46]等对于国内企业进行研究时选择的指标,如对于企业投资额指标的选取等,从而构建衡量企业投资效率的指标,即:

在式(2)中,Inew为样本企业的实际新增投资支出额,参考张超和刘星[46],以构建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金额与处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金额的差额衡量,并以年初资产总额进行处理。式(2)中其他变量,TobinQ为样本企业年末TobinQ值,Size为样本企业年末资产总额,Debt为样本企业年末资产负债率,Age为样本企业年末上市年限;Idu为样本企业行业虚拟变量。

通过式(1)得到的残差值εi,t即为样本企业的非预期投资程度,残差项εi,t为正则意味着样本企业存在过度投资,而为负则意味着存在投资不足。因此,参考李旎等[47],以残差项εi,t绝对值作为投资效率的代理变量,绝对值越小,则意味着投资效率越高,反之则意味着投资效率越低。

2.1.2 高管改革开放经历(Erop)

心理学的韧性理论、生命历程理论等均指出,人的青少年经历会对其日后的信念与偏好产生重要的影响[48-49],Davidso和Smith就发现,若创伤性事件发生在11岁之前,则PTSD发生的概率要大3倍[50]。而根据伍香平、程令国和张晔基于心理学对人类成长阶段的划分,童年时期被划分为婴儿期(3岁以前)、幼儿期(3~6岁)、狭义童年期(7~11岁)、少年期(12~15)与青年期(16~18岁)[51-52]。现有文献基于高管贫困经历的研究,多将贫困经历的时间范围定义在事件发生前的10~14年[3-4]。而考虑到与贫困经历这种更多由自然因素所引发的不同,改革开放经历产生的是对社会变革、经济环境的变化,因此若年龄过小,则很难能够对经济社会的变化产生深刻的记忆,而且由改革开放产生的变化,使得很多人对待经济的认识发生了变化,尤其是外部环境中从计划经济到市场经济的转变,也影响了其择业观念、创业观念、教育观念等,因此选择以12~18岁之间这种青少年开始逐渐接触社会的年龄段进行定义[53],能更好的反应改革开放经历的影响。

因此,本文对改革开放时间点的定义包括,其一为1978年国家开始实施对内改革、对外开放的政策,其二为1992年以邓小平视察南方谈话为代表的中国改革开放进入新阶段。因此,本文分别以高管的青少年阶段是否处于改革开放时点来衡量。以改革开放开始阶段为时间点,即若高管出生于1961—1967年间,则Erop1=1,否则Erop1=0;以改革开放新阶段为时间点,即若高管出生于1975—1981年间,则Erop2=1,否则Erop2=0。

另外,高管指对企业经营管理决策能够产生重大影响的核心管理人员,本文对于高管的定义为企业的董事长与总经理,即若企业董事长或总经理至少有1人出生于本文定义的改革开放时间点内,则Erop=1,否则Erop=0。

2.1.3 控制变量(Controls)

本文参考Richardson[44]、赵静和郝颖[45]、张超和刘星[46]的研究,加入以下变量为控制变量:

资产规模(Size):以样本企业年末资产总额衡量,并对其取自然对数;资产负债率(Debt):以样本企业年末负债总额与资产总额比例衡量;资产回报率(Roa):以样本企业年末净利润与资产总额比例衡量;管理费用率(Exp):以样本企业年末管理费用与资产总额比例衡量;股权集中度(H10):以样本企业年末前十大股东持股比例平方和衡量;独立董事比例(Pid):以样本企业年末独立董事占董事会人数比例衡量;地区市场化指数(Rmi):根据样本企业经营所在地,以王小鲁等[54]在《中国分省份市场化指数报告(2018)》提供的各省市市场化进程指数衡量。

2.1.4 实证模型

于是,根据研究内容与变量定义,本文构建相应的实证检验模型,即:

在式(3)中,实证模型控制了样本的年度因素(Year)与行业因素(Idu)。同时,考虑到其投资效率影响的滞后性,相应控制变量选择以滞后一期衡量。

2.2 样本选择与数据说明

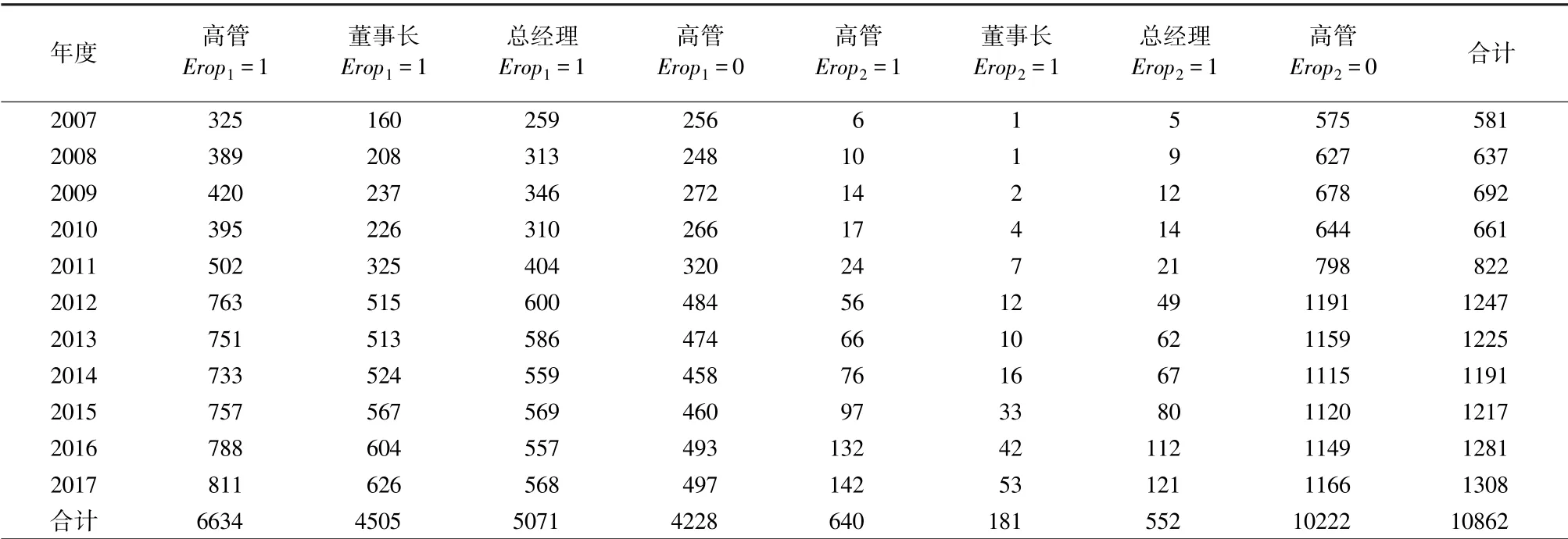

本文以2007—2017年间的沪深A股上市公司为样本进行研究,并对原始样本进行剔除,剔除原则为:(1)考虑到金融、保险、证券行业公司的财务数据与一般上市公司存在差异,因此剔除金融、保险、证券行业的公司样本;(2)考虑到公司首发上市当年度与非当年度在股票市场中表现的差异,以及同一年度不同公司上市时间的差异,因此剔除当年度首发上市的公司样本;(3)考虑到同时在B股或H股上市的公司在企业投资层面的差异,因此剔除同时在B股、H股上市的公司样本;(4)考虑到特殊处理公司(ST公司)财务状况的特殊性,因此剔除ST公司样本;(5)考虑到外籍或港澳台籍高管不存在改革开放经历的影响,因此剔除董事长或总经理为外籍或港澳台人士(不含更换国籍的董事长或总经理)的公司样本;(6)考虑到新任高管对企业产生影响存在滞后性,因此剔除当年度更换董事长或总经理,以及新任董事长或总经理任期不足一年的公司样本。最终,本文得到2007—2017年间2083家沪深A股上市公司的10862个样本,本文数据来源为国泰安金融数据库。

从表1的样本分布来看,样本在各年度间的分布相对较为均匀,具有整体的增加趋势。其中,在以变量Erop1衡量时,高管具有改革开放经历的观测值有6634个,约占总样本的61.08%,而在以变量Erop2衡量时,高管具有改革开放经历的观测值有640个,约占总样本的5.89%。而比较样本中董事长与总经理的改革开放经历,在以变量Erop1衡量时,总经理具有改革开放经历的样本数量(5071)多于董事长具有改革开放经历的样本数量(4505),分别占总样本的46.69%与41.47%,分别占具有改革开放经历样本的76.44%与67.91%;在以变量Erop2衡量时,总经理具有改革开放经历的样本数量(552)也明显多于董事长具有改革开放经历的样本数量(181),分别占总样本的5.08%与1.67%,分别占具有改革开放经历样本的86.25%与28.28%。在当前中国企业中,董事长的岁数相较于总经理的岁数更大(在本文样本中,董事长岁数平均约为53.5岁,而总经理的岁数则平均为49.4岁)。

表1 样本分布Table 1Sample distribution

3 实证结果与讨论

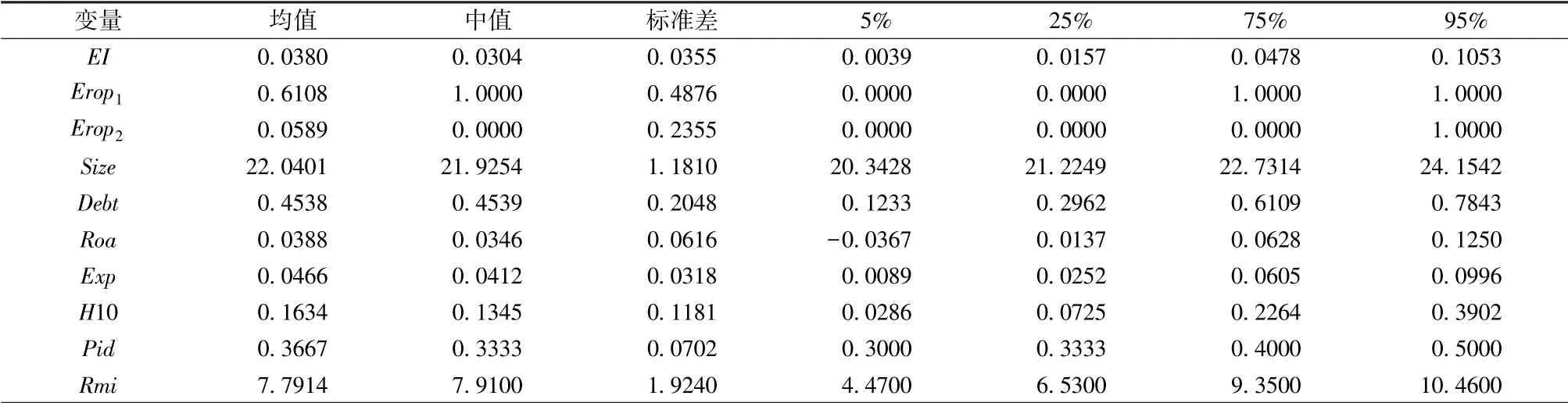

3.1 描述性统计

从表2变量描述性统计结果来看,被解释变量EI均值为0.0380。解释变量Erop1均值为0.6108,表明样本中有六成多企业的董事长或总经理出生于1961—1967年间,这些在青少年阶段经历了改革开放初期的高管,已经成为近年来中国企业高管团队的主力军;而解释变量Erop2均值为0.0589,有5.89%的样本企业董事长或总经理出生于1975—1981年间,这一部分在青少年阶段经历了改革开放新阶段的高管,尚有较大发展空间。

表2 变量描述性统计结果Table 2Descriptive statistical results of variables

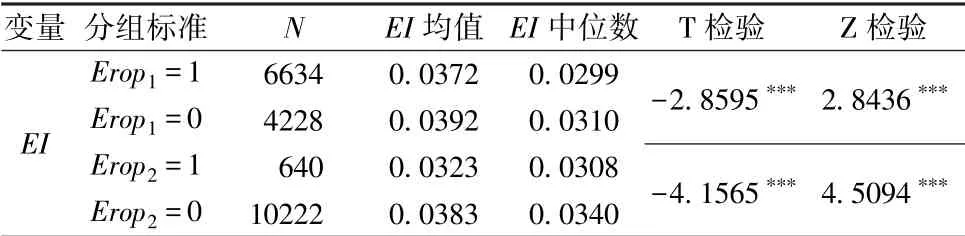

从表3分组统计结果来看,在以变量Erop1为分组标准的结果中,Erop1=1组中变量EI的均值与中位数均比Erop1=0组更小,且T检验与Z检验均能通过显著性检验,而以变量Erop2为分组标准的结果同样如此,这表明相较于没有改革开放经历高管的企业,有改革开放经历高管的企业投资效率更高。

表3 单变量分组统计结果Table 3Univariate grouping statistical results

3.2 回归检验分析

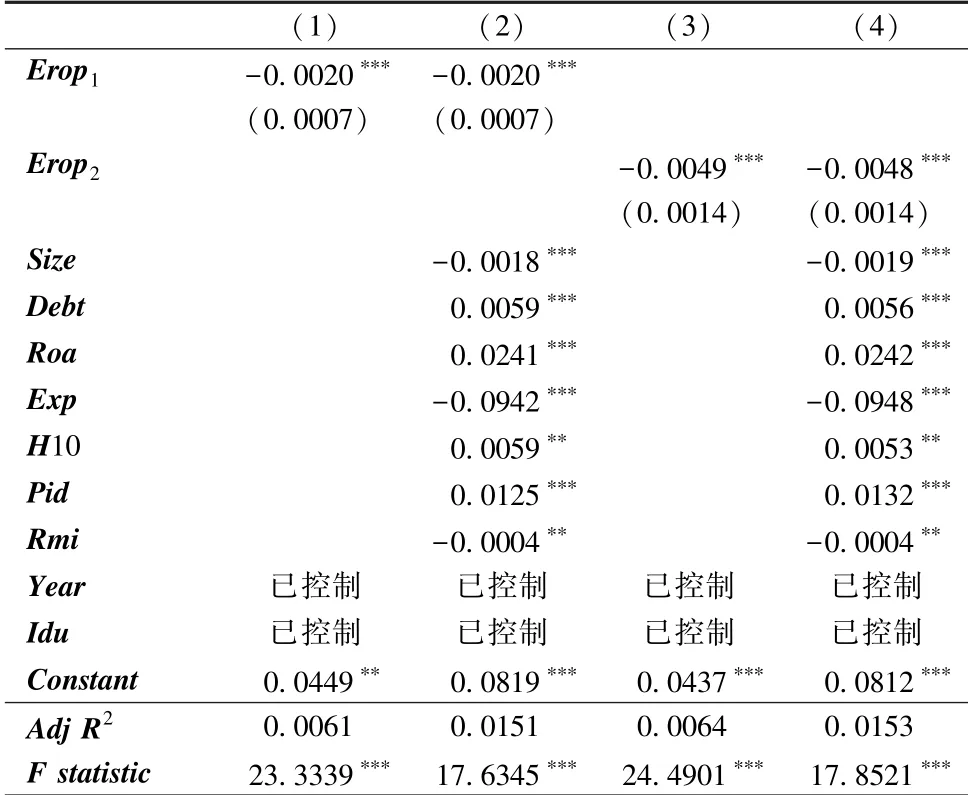

3.2.1 多元回归检验结果

从表4多元回归检验结果来看,在回归结果(1)与回归结果(3)中,未加入控制变量之前,变量Erop与被解释变量间为负相关关系,均能够通过1%的显著性检验,而回归结果(2)与回归结果(4)中,加入控制变量后,变量Erop与被解释变量间也为负相关关系,且分别能够通过1%的显著性检验,这表明若样本企业的董事长或总经理出生于1961—1967年间或1975—1981年间,则其所在企业投资效率更高,这验证了前文的研究假说。这说明,与在青少年阶段没有过开放经历的高管相比,由于改革开放带来的社会变更、经济变革等特征会影响到高管的认知与习惯,从而也会在高管行为决策上留下烙印,进而影响到高管对风险、收益的权衡,使得高管做出非理性决策的概率会降低,会更加倾向于稳健增长的企业投资模式,而并非消极的对待企业投资项目或是简单的通过对外扩张实现跨越式增长。可见,高管改革开放的经历,能够成为其一种内在的自我约束机制,对企业决策产生相应的监督效应,尤其是在类似作为新兴市场的中国资产市场中,高管的这种经历能够成为外部监管机制的一种有效替代。

表4 多元回归检验结果Table 4Multiple regression test results

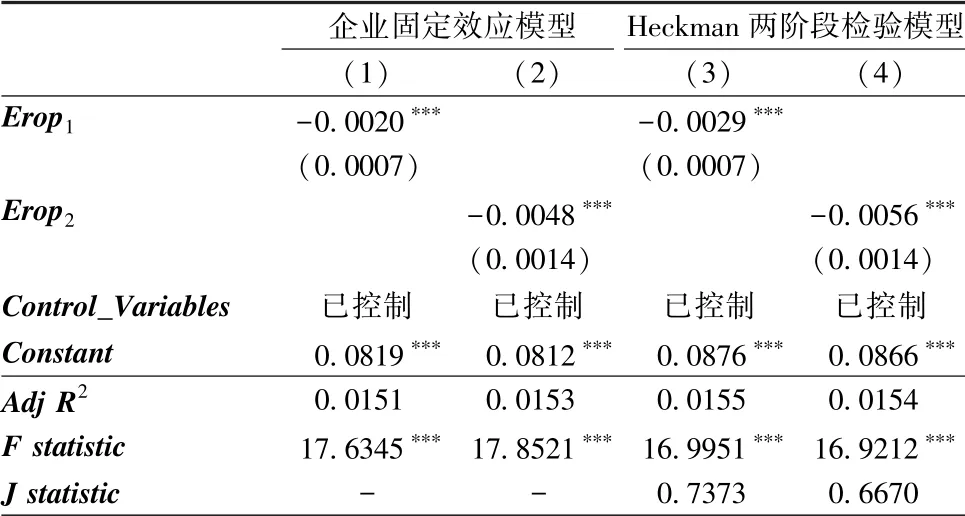

3.2.2 内生性检验结果

虽然前文的检验模型中添加了相应的影响因素,以及采取了滞后一期的方法进行检验,但仍然可能存在高管改革开放经历与企业投资效率间的内生性问题。因此,本文进行内生性检验。内生性检验一为使用企业固定效应模型进行检验,目的是防止存在不随时间变化的企业固定因素可能被遗漏,内生性检验二为使用Heckman两阶段检验方法进行检验,其中在工具变量的选择方面,本文以上年度同行业其他样本企业拥有改革开放经历高管的比例作为工具变量,这是因为参考Srinidhi等[55],上年度同行业其他企业高管的特征,并不会影响到自身企业的投资效率,但会影响到企业所选的高管的特征,因此这一变量满足工具变量相关性与外生性的条件。从表5的内生性检验结果来看,两种内生性检验结果均表明解释变量Erop与被解释变量间存在负相关关系,且均能够通过1%水平的显著性检验,这均表明高管的改革开放经历能够提升其所在企业的投资效率。

表5 内生性检验结果Table 5Endogenous test results

3.3 异质性检验分析

3.3.1 董事长还是总经理:谁的经历更加影响企业投资效率

虽然总经理掌握企业的经营方向,肩负着企业的决策制定,然而近年来中国企业也逐渐实现了从股权治理到董事会治理的转变。同时,从现实情况来看,很多企业的总经理会伴随着企业规模的增加、集团化经营的产生以及任职时间的增加,转而从总经理的职位转到董事长的职位,如浪潮软件的王柏华、中国建筑的官庆、广州浪奇的傅勇国等,都是从总经理的职位转任董事长职位。那么,董事长的改革开放经历与总经理改革开放的经历,会对企业投资效率产生什么不同影响吗?

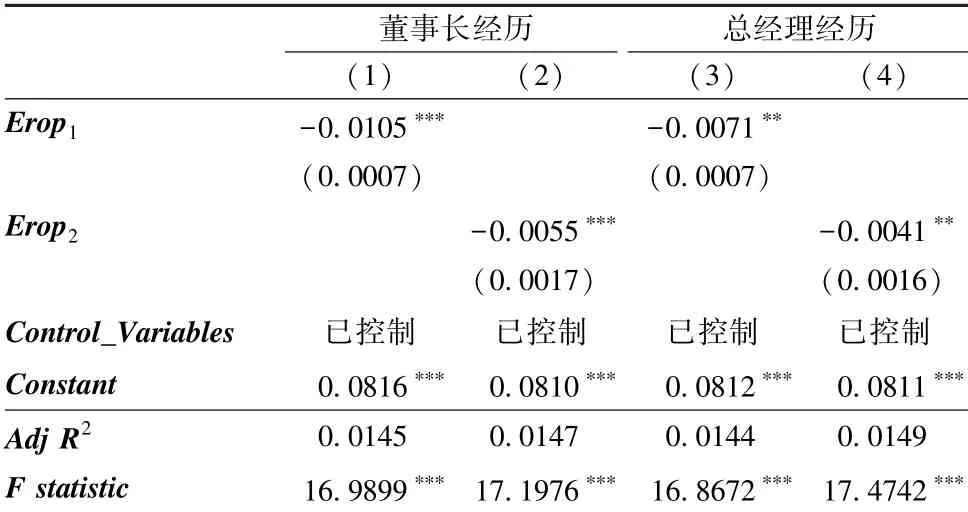

从表6分别单独针对董事长经历与总经理经历的检验结果来看,在董事长经历检验结果中,变量Erop与被解释变量间均为负相关关系,且均能通过1%置信水平的显著性检验,而在总经理经历检验结果中,变量Erop与被解释变量也均为负相关关系,但仅均通过5%置信水平的显著性检验。比较回归结果系数值,董事长经历检验结果中变量系数值的绝对值更高,这表明相较于总经理改革开放经历,董事长改革开放经历更加能够对企业投资效率产生影响。

3.3.2 国有企业与非国有企业存在差异吗

改革开放之后,中国的国有企业与非国有企业都迎来了快速发展,尤其是民营企业,改革开放为其创造了更好的外部环境,从而促成了一批优秀民营企业的出现与成长。同时,一方面,国有企业存在普遍的非效率投资现象,尤其是国有企业的过度投资已经成为很多地区保证GDP增速的“救命稻草”[56];另一方面,改革开放在成就民营企业的同时,也成就了一批优秀的民营企业家。加之国有企业与非国有企业在投资自主性方面也存在明显差异,以及高管背景特征对企业投资行为产生的影响也存在差异[57],那么,高管改革开放经历对国有企业与非国有企业投资效率会分别产生什么样的影响呢?

表6董事长经历与总经理经历样本检验结果Table 6Test results of chairman′s experience and general manager′s experience

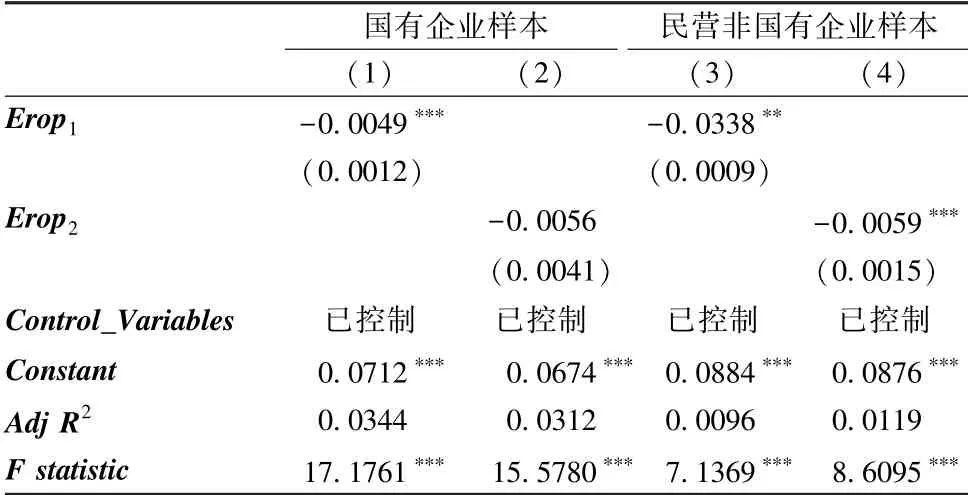

从表7根据国有企业与非国有企业的分样本检验结果来看,在非国有企业样本中,变量Erop与被解释变量间均为负相关关系,且均能够通过至少5%置信水平的显著性检验,而在国有企业样本中,仅变量Erop1与被解释变量间为显著地负相关关系,但变量Erop2与被解释变量之间的相关性并不显著,而且非国有企业中的变量系数绝对值更大,表明在非国有企业中,高管改革开放经历对企业投资效率产生的影响力度更强。一方面,非国有企业的高管,其在企业决策中具有更强的发言权,因此其个人特征对于企业决策的影响力度也就更为明显;另一方面,由于部分非国有企业,尤其是民营企业具有家族性,从而非国有企业高管的年龄会比国有企业高管更小(从本文样本统计来看,国有企业董事长与总经理的平均年龄分别为53.6岁与50.0岁,而非国有企业董事长与总经理的平均年龄分别为53.4岁与48.9岁),尤其是很难有30多岁,甚至20多岁的企业高管出现在国有企业中,因此青少年阶段位于变量Erop2阶段的样本数量较少(从本文的样本统计来看,在国有企业样本中,变量Erop2均值为0.0174,处于Erop2年龄阶段的样本数量仅为79,而在民营非国有企业样本中,变量Erop2均值与数量分别为0.0887与561)。

表7 国有企业与非国有企业样本检验结果Table 7Test results of state-owned enterprises and non-state-owned enterprises

3.3.3过度投资还是投资不足

根据前文式(1)所得的残差项为样本企业的非预期投资程度,根据辛清泉等[58],残差项为正则意味着样本企业存在过度投资,为负则意味着存在投资不足。过度投资意味着企业接受了更多净现值为负的投资项目,当高管为了追逐投资项目产生的放大效应时,就更加倾向于过度投资;而投资不足则意味着企业放弃了更多净现值为正的投资项目,当高管因需要对新项目付出更多成本时,就可能因代理成本过高而放弃这些新项目[59]。那么,高管改革开放经历在影响企业投资效率的过程中,对过度投资与投资不足会分别产生什么样的影响呢?

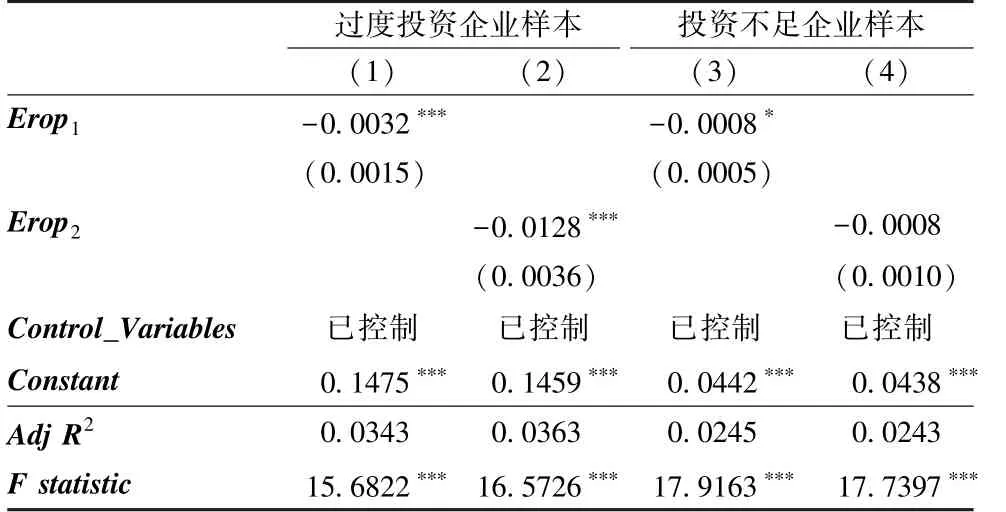

从表8根据过度投资企业与投资不足企业的分样本检验结果来看,在过度投资样本中,变量Erop与被解释变量间存在负相关关系,且均能够通过1%水平的显著性检验,这表明与没有改革开放经历的高管相比,有改革开放经历高管所在的企业的过度投资程度更低;而在投资不足样本中,变量Erop与被解释变量间则也存在负相关关系,但仅变量Erop1与被解释变量间存在10%水平的显著性,而变量Erop2与被解释变量间则并没有通过显著性检验。可见,改革开放经历对于抑制高管过度投资行为更为明显。相较于投资不足,过度投资会产生更为明显的外部效应,尤其是在短期内,对产品市场、资本市场以及行业内都会有更大的冲击,从而能够为高管带来更多的明星效应,也会增加高管的私利,而有改革开放经历的高管,由于其在经历改革开放过程中对自身性格、品性等磨砺,于是对企业过度投资的抑制作用也就更为明显。

表8 过度投资与投资不足样本检验结果Table 8Test results of overinvestment and underinvestment

3.4 稳健性检验

第一,调整高管改革开放经历的窗口期。本文对高管改革开放经历窗口期的定义为12~18岁的青年期,考虑到通常伴随着人年龄的增加,对于外部经济变化的感知程度会加强,因此本文将改革开放经历的窗口期缩小至16~18岁进行定义。根据调整后的变量,本文针对上述回归重新检验,回归结果并未出现明显差异。第二,调整投资效率衡量指标。在式(1)中,本文对投资效率的衡量指标,为使用构建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金额与处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金额的差额,衡量样本企业的实际新增投资支出。本文对这一衡量指标进行修改,以投资活动产生的现金流出额进行衡量,重新计算企业投资效率程度。根据调整后的投资效率衡量指标,本文针对上述回归重新检验,回归结果也并未出现明显差异。第三,调整回归检验样本。根据现有针对高管经历进行研究的文献,本文剔除所在地为直辖市(北京、上海、天津、重庆)的企业样本,这是因为这四个城市的样本观测值可能会导致回归结果的偏差。根据调整后的样本,本文针对上述回归重新检验,回归结果仍未出现明显差异。第四,考虑高管任职时间的影响。考虑到企业投资效率影响的滞后性,若高管任职时间较短,则其特征、背景与行为并不能够明显的影响到企业投资决策。考虑到本文已经剔除了当年度更换董事长或总经理的样本,以及新任董事长或总经理任期不足1年的样本,进一步本文剔除高管任职期限小于2年的样本。根据调整后的样本,本文针对上述回归重新检验,回归结果同样并未出现明显差异。

4 进一步检验与讨论:高管改革开放经历的影响机制分解

4.1 改革开放经历、教育特征与企业投资效率

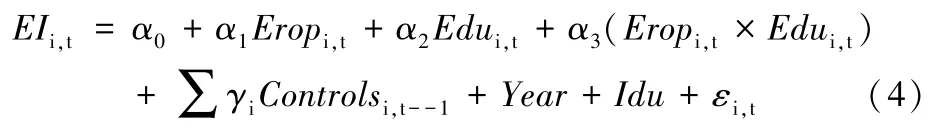

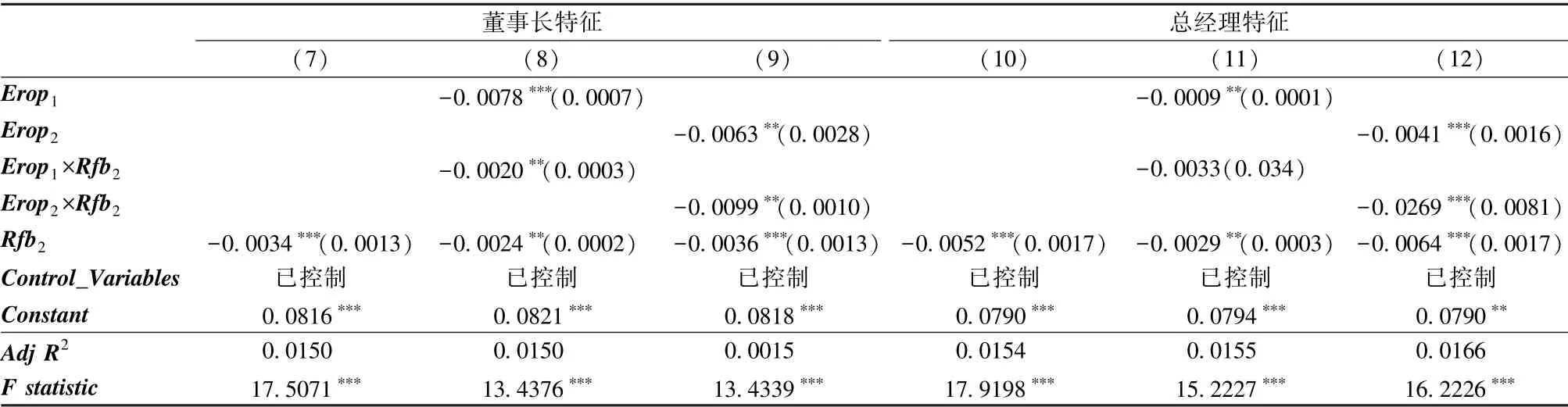

高学历的企业高管在利用与处理信息、适应外部环境变化方面具备相应的优势,而这种优势会影响到其选择与决策时获取与分析信息的能力,从而影响到企业高管最终的判断[6]。尤其是改革开放带来了中国教育体系的改变,包括恢复高考等制度带给了更多人能够获得高层次教育的机会。因此,本文考虑教育特征在高管改革开放经历与企业投资效率之间产生的影响机制作用。本文构建高管教育特征变量(Edu),即若高管学历为博士,则Edu=5,若高管学历为硕士,则Edu=4,若高管学历为本科,则Edu=3,若高管学历为专科,则Edu=2,若高管学历为中专及以下,则Edu=1。本文将分别针对企业高管中董事长的改革开放经历特征与总经理的改革开放经历特征进行检验,构建的回归检验模型如下:

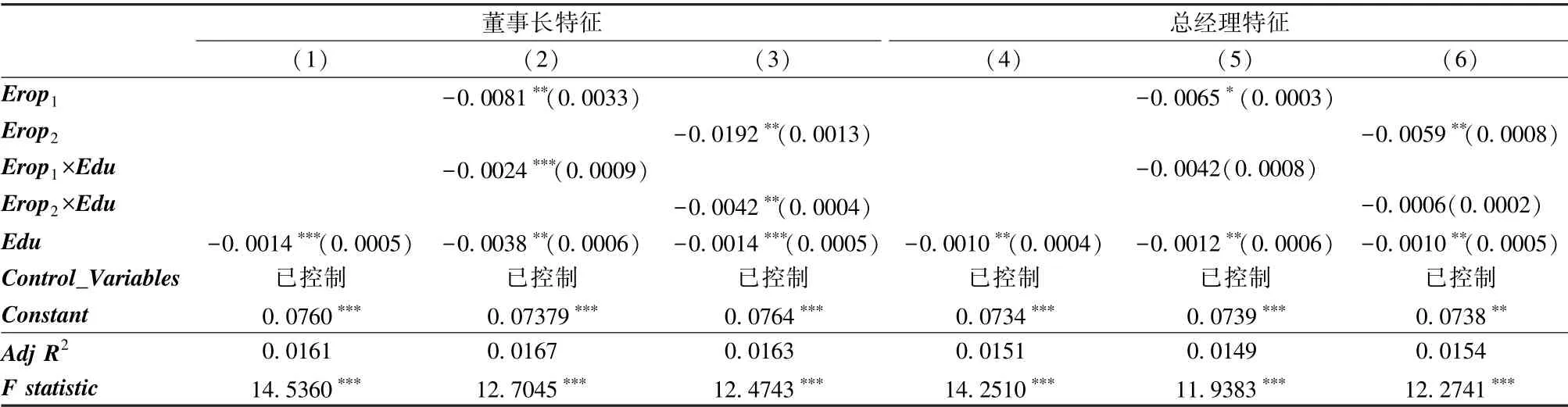

从表9检验结果来看,回归结果(1)与(4)中变量Edu与被解释变量间为负相关关系,且能够通过至少5%置信水平的显著性检验,这表明高管教育水平越高,则其所在企业投资效率更高,说明教育水平的提升增加了高管选择与判断的理性程度,从而使得企业决策更加有效。而在考虑教育特征的调节效应,即加入交互项后,变量Erop与被解释变量间依然为负相关关系,且均能够通过至少10%置信水平的显著性检验,但交互项仅在回归结果(2)与(3)中显著,在回归结果(5)与(6)中却并未能够通过显著性检验,这表明教育特征的调节效应仅在董事长行为中产生作用。可见,在考虑教育特征后,董事长改革开放特征对所在企业投资效率的影响更为明显,即相较于没有改革开放经历的董事长,经历过改革开放的董事长,其具有追逐更高层次教育经历的动机与倾向,一方面通过高层次教育,高管获取了更好的技术、经营、管理等知识与经验,提升了自身判断能力与理性程度,另一方面也在获取知识过程中,为自己构建了更好的圈子,获得了更广阔的人际关系,能够为企业获得更多资源,从而提升了企业投资效率。

表9 改革开放经历、教育特征与企业投资效率检验结果Table 9Test results of reform and opening-up experience, educational characteristics and investment efficiency of enterprises

4.2 改革开放经历、“下海”特征与企业投资效率

改革开放带来了人们对于择业观念的转变,促使大批的政府官员、事业单位行政人员、高校教师以及科研院所研究人员主动的进行转型,从事业单位转型企业或是自主经商,从而形成了中国经济发展过程中独具特色的“下海”特征[22]。而这些具有“下海”特征的企业高管,由于其在曾经的行政事业单位经历或学术经历增加了其逻辑行为的审慎性与自律性,以及提升了利用专业知识进行判断与分析的倾向性,从而也会影响到企业决策[14]。因此,本文考虑“下海”特征在高管改革开放经历与企业投资效率之间产生的影响机制。本文构建高管“下海”特征变量(Rfb),分别基于对企业高管在成为高管之前的经历中,是否具有行政事业单位经历或是否具有学术经历的进行衡量,即若高管具有行政事业单位任职经历,则Rfb1=1,否则Rfb1=0;若高管具有学术经历,即高校任教或科研院所任职经历,则Rfb2=1,否则Rfb2=0。同样,本文将分别针对企业高管中董事长的改革开放经历特征与总经理的改革开放经历特征进行检验,构建的回归检验模型如下:

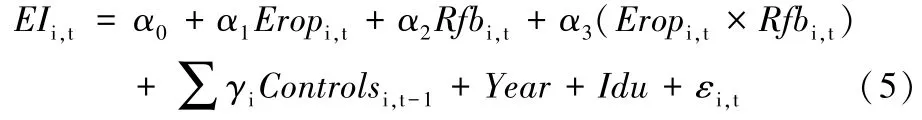

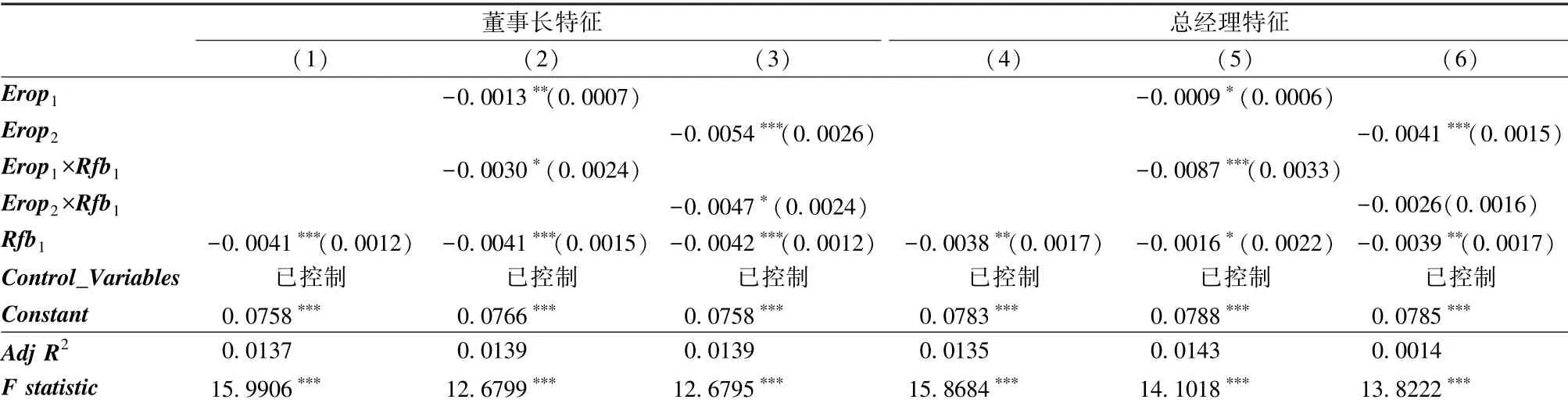

从表10与表11检验结果来看,在回归结果(1)、(4)与(7)、(10)中,变量Rfb与被解释变量之间为负相关关系,且均能通过10%置信水平的显著性检验,这表明若高管具备在行政事业单位或高校、科研院所的任职经历,则其所在企业的投资效率更高,说明行政事业单位经历或学术经历能够影响高管规范思维的养成,增加了其判断的理性程度,也影响了其对于企业决策的判断。而在考虑高管“下海”特征的调节效应,即加入交互项后,各回归结果中变量Erop与被解释变量间依然存在负相关关系,且均能够通过至少10%置信水平的显著性检验,而且交互项的系数为负,在董事长经历样本中均能够通过显著性检验,而在总经理经历样本中,除回归结果(12)外的其他回归结果并没有能够通过常规置信水平的显著性检验,这与针对教育特征调节效应的检验结果相似,同样表明相较于总经理的改革开放经历,董事长的改革开放经历会对企业投资效率产生更为明显的作用。可见,在考虑“下海”特征后,董事长改革开放经历对所在企业投资效率的影响更为明显,但在回归结果(5)与(6)中却并未能够通过常规置信水平的显著性检验,这表明教育特征的调节效应仅在董事长的行为中能够产生作用,这进一步验证了前文提出的相较于总经理的改革开放经历,董事长的改革开放经历会对企业投资效率产生更为明显的作用,即相较于没有改革开放经历的董事长,经历过改革开放的企业董事长,其具有更强的从“体制内”向“体制外”转变的倾向,而这种“体制内”的经历对于企业董事长的认知能力、知识结构、思维方式、处事习惯等会产生明显的影响,一方面,行政事业单位的经历会使得企业董事长养成了规范与严谨的思维方式,降低其决策自利性的程度;另一方面高校或科研院所的经历也会增加企业董事长的理性判断与理论与实践结合的行为,降低其盲目冲动决策的概率,从而也会提升企业的投资效率。

表10 改革开放经历、“下海”特征(行政事业单位经历)与企业投资效率检验结果Table 10Test results of experience of reform and opening up, characteristics of “going to sea” (experience of administrative institutions) and investment efficiency of enterprises

表11 改革开放经历、“下海”特征(学术经历)与企业投资效率检验结果Table 11Test results of reform and opening-up experience, characteristics of “going to sea” (academic experience) and investment efficiency of enterprises

近年来,企业高管个人特征以及早期经历对企业财务决策的影响被众多学者广泛关注,现有文献也证实了如性别、年龄等特征或教育、参军等经历因会影响高管个人特征,而对企业决策产生异质性,但却较少针对高管外部经历事件进行研究。改革开放作为影响中国社会经济发展的重要事件,在解放思想,实事求是,与时俱进的过程中,对每一个中国人的生活都产生了影响,在成就众多企业高管成长的过程中,也对其打下了烙印。因此,高管具有改革开放经历就是中国企业经营与管理中的一个特殊问题。据此,本文基于烙印理论,以高管改革开放经历视角,关注了其对企业投资效率的影响,以2007—2017年间沪深A股上市公司为样本,实证检验了高管改革开放经历对企业投资效率的影响。研究发现,企业高管改革开放经历提升了企业投资效率,即相较于高管没有改革开放经历,高管有改革开放经历的企业的投资效率更高,这一结论在控制了内生性影响后依然成立,而且董事长的改革开放经历会对企业投资效率产生更为明显的影响,以及高管改革开放经历在民营企业、过度投资企业中具有更强的解释力度。进一步研究发现,从高管改革开放经历的影响机制来看,教育程度更高、具有行政事业单位经历或学术经历的企业董事长,其改革开放经历对提升企业投资效率的影响作用更强。

在首次提供高管改革开放经历能够影响企业投资效率的经验证据基础上,本文不但进一步证实了管理层个人特征会影响企业决策,更是拓展了基于外生事件对高管早期经历进行研究的视角与思路,这既是对现有理论的延伸,也是利用改革开放这一具有明显中国特色的事件,对新兴市场国家问题研究的补充。然而进一步,首先,除改革开放事件之外,还有哪些外部经历,尤其是哪些具有中国特殊性的重大事件同会影响到高管决策,例如文化大革命事件、“上山下乡”事件等,是进一步研究值得关注的问题,也有利于更好的理解中国企业管理实践的问题;其次,改革开放经历对高管打下了深刻的烙印,影响了其投资决策,而改革开放经历在影响高管观念与行为的过程中,还会影响到高管其他的哪些决策行为,例如分配现金股利的行为、持有现金的行为、维持资本结构的行为、避税行为等,也是值得关注的问题;最后,本文虽然识别了高管改革开放经历对投资效率影响的机制,但除本文分析的基于认知烙印与能力烙印下的教育经历、择业与创业观念的影响机理外,在改革开放大环境下产生的,如高管海外学习与工作经历、高管不同行业经历等,是否同样会成为改革开放经历对高管决策产生影响的机理,以及是否能够适用于烙印理论下的高管外部经历影响的解释因素,同样也是可以进一步研究的问题。

另外,基于本文结论,还可以得到以下启示:首先,基于企业视角,企业可以基于高管个人特征培育企业文化及其内部管理风格。本文经验证据表明,高管个人经历会影响到企业财务决策,这打破了传统理论中的理性经济人的假设,表明公司治理体系中“人”的因素的重要性,从而企业可以基于高管个人特征及风格,发挥高管主动性,以塑造良好的企业文化,从而降低企业的代理成本,也有利于企业人力资源管理实践的有效开展。其次,基于市场投资者视角,市场投资者可以基于企业高管特征与经历,提升选择投资企业的准确性。本文经验证据表明具有改革开放经历的高管能够为企业带来更高的投资效率,这表明不同背景的高管在企业财务决策方面存在差异,这就为市场投资者判断、评价企业财务决策提供了新的依据,为市场投资者把握企业投资行为与预期价值提供了新的切入点。