中国区域经济多极网络空间发展格局分析*

覃成林 韩美洁

近年来,中国区域发展战略已经发生了重大变化。在继续实施西部大开发、东北地区等老工业基地振兴、促进中部地区崛起、东部地区率先发展等四大区域发展战略的同时,国家先后实施了京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展等战略。与之前侧重于“面”的四大区域发展战略不同,这些新的重大区域战略的空间表现一类是“点”,另一类是“线”。由此,我们不难判断,在这些新的区域重大战略塑造下,中国的区域发展空间格局将发生新的重大变化。因为,在区域发展的不同阶段,所采取的开发模式或空间组织模式不一样,必然带来区域发展空间格局发生相应变化。那么,在上述新的区域重大战略作用下,中国区域发展空间格局将向什么方向发展或者需要采用什么样的空间组织模式呢?覃成林认为,以促进区域协调发展为导向,全国区域发展应采用多极网络空间组织模式。在此基础上,覃成林、贾善铭等学者在《多极网络空间发展格局:引领中国区域经济2020》一书中比较系统地提出了中国多极网络空间发展格局构想。笔者注意到,他们重点从战略角度分析如何构建多极网络空间发展格局,并未对多极网络空间发展格局这个现象做深入研究。因此,本文试图在已有研究的基础上,基于多极网络空间组织的构成要素及其相互关系,建立相应的识别方法,使用2008—2019年全国高铁频次及GDP相关数据,分析中国区域经济发展的多极网络空间发展格局现象,揭示其特征及演变,并从研究结果中提炼构建新发展格局的政策启示。

一、文献评述

自覃成林提出多极网络空间组织已有20多年,但关于多极网络空间发展格局,学术界并没有建立专门的分析方法。因此,目前没有现成的多极网络空间组织分析方法供本文使用。所幸的是,大量相关研究可以为我们探讨多极网络空间发展格局的分析方法提供借鉴。这方面的研究主要包括增长极的分析和空间经济网络分析。

1.关于增长极的识别方法研究

关于增长极的研究文献颇多,其中,如何识别现实中的增长极,是一个尚未很好解决的基础性问题。在这个方面,已有文献大体上形成了两条识别增长极的路径。一是设计反映增长极经济属性的指标,测度和识别增长极。其中又分为单指标与多指标综合或指标体系两种做法。较有影响的单指标方法有KZ 指数、Esteban-Ray 指数等。多指标综合或指标体系方法可以避免单指标方法的不足,但是其通用性和可比较性又明显不足。二是从增长极与腹地的关系出发,用网络分析的方法来识别增长极。不难看出,这两条识别增长极的路径均只是反映了增长极的某一个属性。因此,在本文中,我们在构建识别增长极的方法时将避免重蹈这两个路径的覆辙,力求综合反映增长极的经济属性和关系属性,并要在识别单个增长极的基础上,识别出多个增长极共存的状态。

2.关于空间经济网络的构建及性状分析方法研究

由于网络行为可以反映企业、区域等之间的合作行为,且网络具有外部性,因此,关于空间经济网络的研究文献快速增加。一般而言,网络是由节点和节点间的连接组成的。空间经济网络中的节点可以是城市,也可以是企业、个人等主体,连接包括具体的交通联系和抽象的要素流动等。于是,在空间经济网络的建构方面形成了多种方法。在流数据不可获得的情况下,不少学者借助引力模型构建空间经济网络,采用包括公路、铁路或航空交通联系数据构建空间经济网络也是一种较为常用的方法。随着企业数据的可获得性增加,一些学者转为采用企业数据构建空间经济网络,根据研究的需要和数据的可获得性,所选择的企业类型有所不同。此外,还有学者同时用多种联系数据构建不同的空间经济网络。总体来看,这些构建空间经济网络的方法各有千秋。但截至目前,学术界仍然没有研究出能够全面反映空间经济网络的方法。本文选择用高铁联系数据来构建空间经济网络。理由有二:其一,近十多年来中国高铁建设快速推进,对区域之间、城市之间既有的空间经济联系产生了系统性大规模的重塑。因此,使用高铁联系数据可以在较大程度上反映中国空间经济网络的新变化。其二,近十多年来中国城市之间的高铁联系从无到有并快速的、大规模的扩展,我们可以将其视为空间经济网络形成演进历史过程的一次重现。因而使用高铁联系数据就更便于观察空间经济网络的特征及演变。

二、研究方法及数据处理

本文的研究方法和数据处理过程如下。

1.研究方法

笔者从构成要素及其相互关系方面,建立多极网络空间发展格局的分析方法。

第一,多个增长极共存的识别方法,多个增长极共存是判断中国区域经济发展是否形成多极网络空间发展格局的重要依据之一。这里,我们将多个增长极共存简称为多极共存。

增长极的构成与区域尺度有关。在大区域尺度上,增长极是由核心城市与其有紧密的空间经济联系的周边城市组成的。本文拟先识别出核心城市,然后,找出与其有紧密空间经济联系的周边城市,从而识别出增长极。因此,本文首先要解决如何识别核心城市的问题,基本思路是对城市i的规模加权经济增长率Ri和节点度数中心度Ci作最大最小标准化处理,构建一个识别核心城市的指标Ii。

将所有城市按照Ii值由大到小排序,取前20%的城市作为备选核心城市。那么,如何进一步在备选核心城市中确定核心城市呢?对此,本文根据增长极的空间特性,提出以下原则:其一,增长极的空间匹配性原则。即一个增长极是与特定区域相匹配的。因此,一个备选核心城市能否作为某个增长极的核心城市不是简单地取决于其在上述Ii值排序中的位序,而是由其所在增长极内的所有备选核心城市之间的比较而定。其二,增长极核心城市有限性原则。即在一个增长极内,只有少数几个Ii值大的备选核心城市是核心城市。这就意味着,该增长极内的其他备选核心城市尽管在上述Ii值排序中的位序比较高,但是也不能作为核心城市。

对于一个增长极而言,按照上述方式确定了核心城市之后,本文再依据其与周围城市之间的空间经济联系强度来确定增长极的构成及范围。如果一个增长极有多个核心城市,则综合考虑其与周围城市的空间经济联系强度来划分增长极的范围。

运用上述方法,我们可以识别出全国的增长极。如果存在多个增长极,则表明在全国有多极共存现象;反之,如果只有一个增长极,则表明全国是单极主导,无多极共存现象。

第二,空间经济网络的分析方法。存在空间经济网络是判断中国区域经济发展是否形成多极网络空间发展格局的另一个重要依据。本文参考复杂网络、社会网络的相关分析工具,选择网络规模、网络密度、网络连通度这3 个描述网络整体性状的指标,对空间经济网络发展状况进行综合分析。为了节省文章篇幅,本文不再赘述这3 个常用指标的计算方法。

第三,增长极与空间经济网络共生关系的分析方法。多增长极与空间经济网络共生是判断中国区域经济发展是否形成多极网络空间发展格局的重要依据。如果仅有多极共存、空间经济网络,还不足以判断中国区域经济发展是否形成多极网络空间发展格局。只有当多个增长极与空间经济网络之间形成了共生关系,才可以判定中国区域经济发展形成了多极网络空间发展格局;反之,亦反。据此,本文引入生态学的共生度模型,对多增长极和空间经济网络之间的共生关系进行检验。

首先,运用式(1)计算多增长极的质参量P。另外,选择连通度为空间经济网络的质参量,记作L。

其次,运用式(2)和式(3)分别测算P与L之间的数量关系。

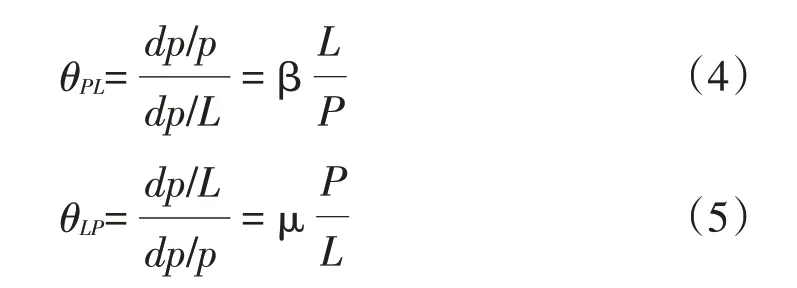

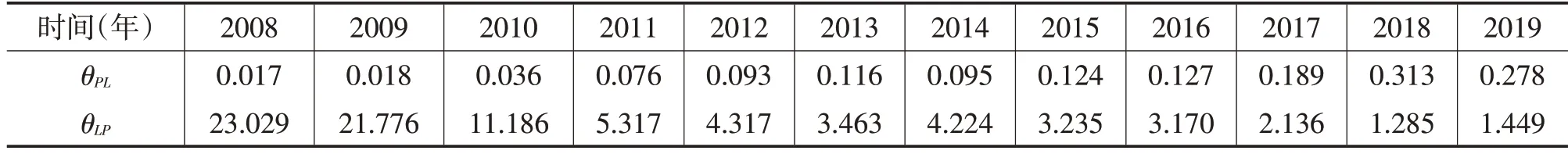

再次,计算它们的共生度。θPL表示多增长极对空间经济网络的共生度,由式(4)计算所得,反映空间经济网络对多增长极的作用。θLP表示空间经济网络对多增长极的共生度,由式(5)计算所得,反映多增长极对空间经济网络的作用。参考共生关系类型的判断,如果θPL=θLP>0,则多增长极和空间经济网络是正向对称互惠共生关系;如果θPL≠θLP>0,则多增长极和空间经济网络是正向非对称互惠共生关系;如果θPLθLP<0,则多增长极和空间经济网络是寄生关系。

2.数据来源及处理

本文选取全国已开通高铁的地级及以上市作为研究的样本城市。需要说明的是,本文的研究范围没有包括中国香港、澳门和台湾。

本文用各城市的高铁频次数据来构建空间经济网络,所使用的高铁数据主要来源于作者所在研究团队建立的2008—2017年的高铁数据库。但是,该数据库中缺少2011 年的数据。因此,本文对2011 年的数据进行了补充,并新增了2018 年和2019 年的高铁数据。本文计算各城市规模加权经济增长率所使用的GDP 和GDP 增长率数据主要来源于各城市2008—2020 年的《中国城市统计年鉴》。同时,根据有关城市的统计年鉴或统计公报对部分缺失数据作了补全。

三、中国区域经济多极网络空间发展格局的特征及演变

运用上述研究方法和数据,本文对中国区域经济多极网络空间发展格局的特征及演进展开分析。

1.多个增长极共存且差异明显

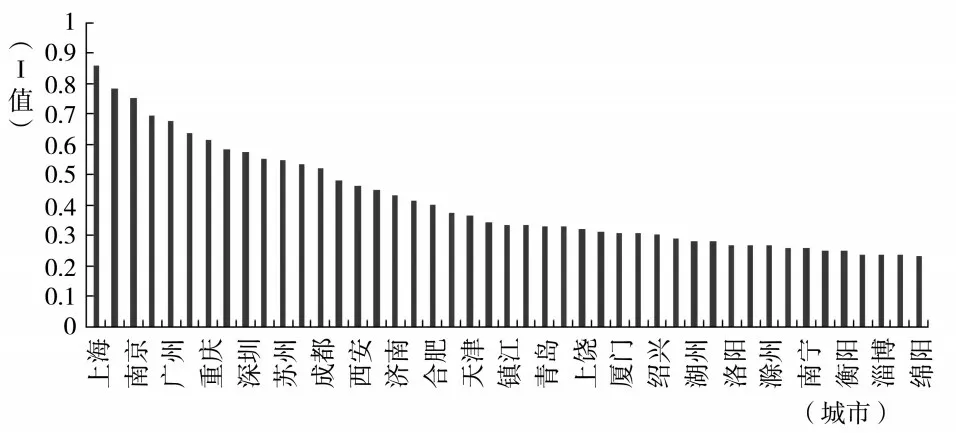

图1显示的是2019年空间经济网络中I值分布中前20%的城市。本文以这些城市作为增长极的备选核心城市,然后,根据前述关于核心城市的两个选择原则,参考覃成林等划分的7个增长极,在图1的备选核心城市中筛选出如表1所示的各增长极核心城市。

结合表1 与图1,我们分别比较各个增长极中I值仅次于其最后一个核心城市的其他备选核心城市,可以进一步证明表1 所选择的核心城市是合理的。在珠三角增长极,位居深圳之后的备选核心城市是佛山,其Ii值为0.2896,位序为32,明显弱于深圳。在长三角增长极中,位于南京之后的备选核心城市是无锡,其Ii值为0.5827,位序为8,也弱于南京。在环渤海增长极中,位于天津之后的备选城市是青岛,其Ii值为0.3309,位序为25,比天津弱。在长江中游增长极,位于南昌之后的备选核心城市是宜春,其Ii值为0.2520,位序为40,明显弱于南昌。在中原增长极,郑州之后是洛阳,其Ii值为0.2692,位序为35,明显比郑州弱。在关中增长极,除西安外,没有其他城市进入Ii值前20%。所以,总体上看,表1 所选择的核心城市是比较合理的。与覃成林等(2016)所确定的各增长极核心城市相比,仅有环渤海增长极略有不同,即沈阳没有进入核心城市之列,因为其Ii值仅为0.2605,位序为38。

图1 2019年I值排名前20%的城市

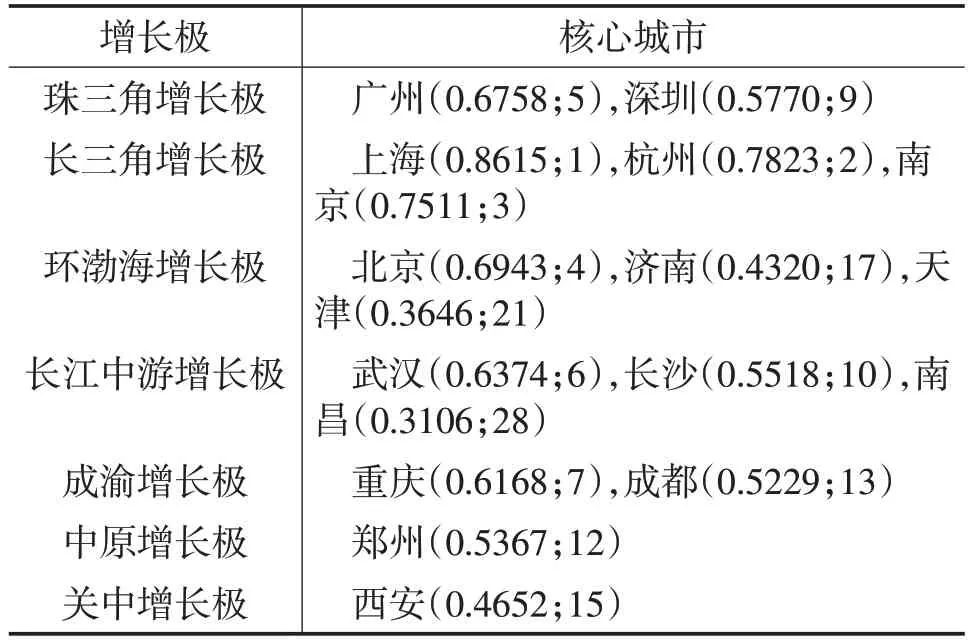

表1 2019年各增长极的核心城市

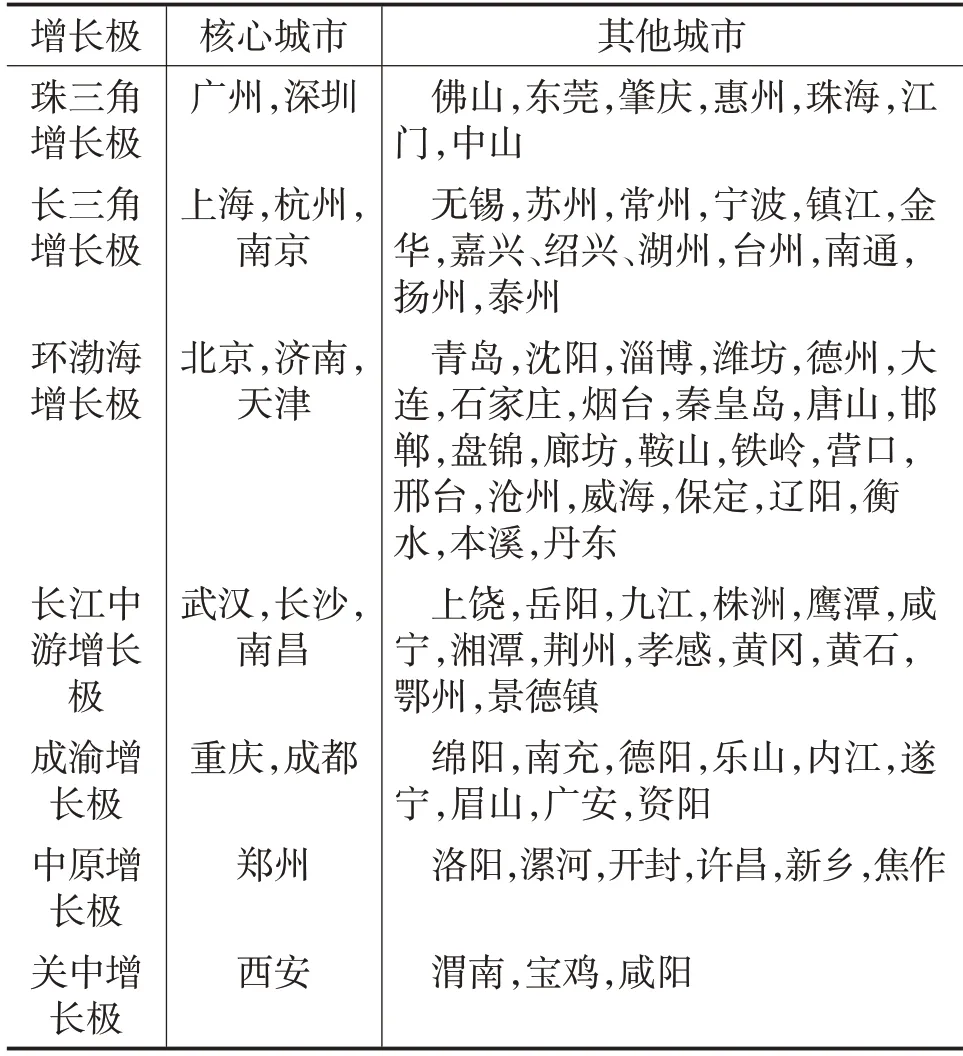

在确定了核心城市之后,本文根据核心城市与周围城市之间的空间经济联系强度,划分出各个增长极的范围,确定其城市构成,结果见表2。

由表2 可知,在全国层面存在着多个增长极共存的情况。但是,这些增长极之间是有结构、规模和发展水平差异的。在结构方面,长三角增长极、环渤海增长极和长江中游增长极都有3 个核心城市,珠三角增长极和成渝增长极均只有2 个核心城市,而中原增长极和关中增长极都只有1 个核心城市。在规模方面,7 个增长极的城市数量差异显著。其中,环渤海增长极最大,有27个城市,而关中增长极最小,仅4个城市。从发展水平来看,随着高铁建设的推进,各个增长极内部的空间经济网络连通度均呈增加的趋势,说明在增长极内部各城市间的联系在加强。但是,它们之间的网络连通度差异也是明显的。如,2019年长三角增长极的连通度最大,为1029;环渤海增长极次之,为487;再次为珠三角增长极和长江中游增长极,分别为397、359;成渝增长极、中原增长极和关中增长极的网络连通度较小,分别为147、153、172。

表2 2019年各增长极的城市构成

值得一提的是,以上多个增长极共存的现象应该是早已存在的。高铁建设和运营是在不太长的时间内“重现”了上述多个增长极共存的发展历程。具体表现是,其一,从各个增长极的构成城市数量来看,随着高铁建设的推进,各增长极的城市数量不断增加。2008—2019年,珠三角增长极的城市由3个增加至9个,长三角增长极的城市由8个增加至16 个,环渤海增长极的城市由14 个增加至27个,长江中游增长极的城市由7 个增加至16 个,成渝增长极的城市由2010年的4个增加至11个,中原增长极的城市由2010 年的6 个增加至7 个,关中增长极比较特殊,其城市由2010 年开始一直是4 个。其二,受高铁建成运营时间先后的影响,各个增长极的形成时间也存在差异。2008 年,珠三角增长极、长三角增长极、环渤海增长极和长江中游增长极开始形成,而成渝增长极、中原增长极、关中增长极的形成是从2010年开始的。其三,各增长极的内部联系渐趋紧密。2010—2019 年,珠三角增长极、长三角增长极、环渤海增长极、长江中游增长极、成渝增长极、中原增长极、关中增长极内部的空间经济网络连通度分别增长了2.3倍、7.4倍、8.4倍、27.6倍、6.4 倍、15.3 倍、24.6 倍。其四,各增长极之间的联系也不断增强,而且它们之间的联系强度也存在差异。由表3可知,总体上,按照一个增长极核心城市与其他增长极核心城市的网络连通度由大到小排序,依次是长三角增长极、珠三角增长极、环渤海增长极、成渝增长极、中原增长极、关中增长极。从联系强度变化来看,各增长极的核心城市之间的网络连通度普遍出现了大幅增大。如,长三角增长极与环渤海增长极核心城市之间的连通度由2008 年的22 增加至2019 年的496,约增加了21.5 倍,与珠三角增长极核心城市之间的连通度由2008年的49增加至2019年的425,约增加了7.7倍。

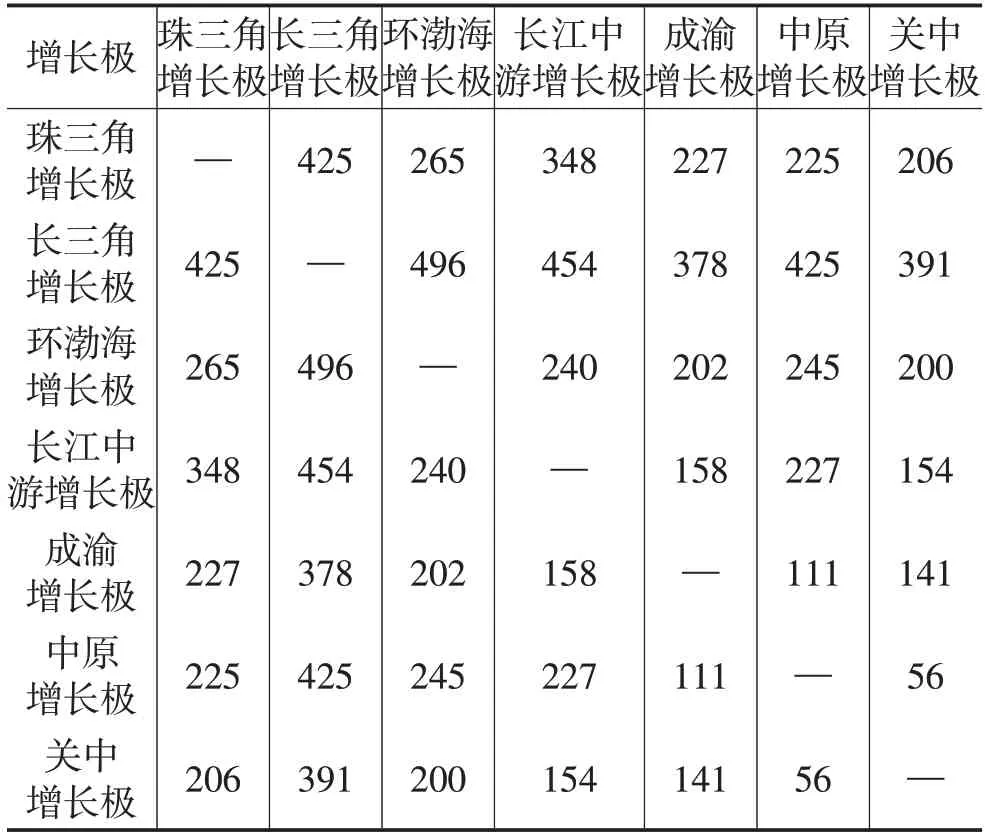

表3 2019年各增长极核心城市之间的网络连通度

2.空间经济网络持续发育

根据前述建立的研究方法,本文从网络规模、网络密度和网络连通度三个方面分析空间经济网络的特征及演变。结果显示,总体上空间经济网络呈持续发育之势。主要表现在以下几个方面。

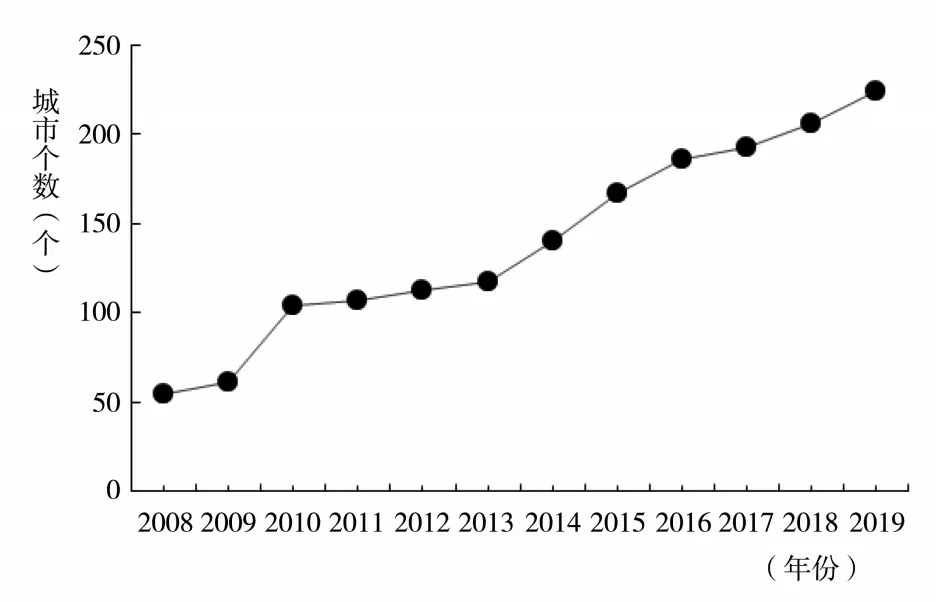

第一,空间经济网络规模持续增大。图2显示,随着越来越多的高铁线路开通运营,空间经济网络的规模是持续增大的。2008 年的空间经济网络中只有55 个节点城市,主要集中在长三角、环渤海等区域。到了2019年,空间经济网络的城市节点数量增加到了224 个,较2008 年约增加了4 倍。这是由于高铁建设不断从沿海地区向内陆地区延伸,中西部地区的高铁建设提速,使得越来越多的城市进入到全国的高铁网络中。

图2 2008—2019年空间经济网络规模变化

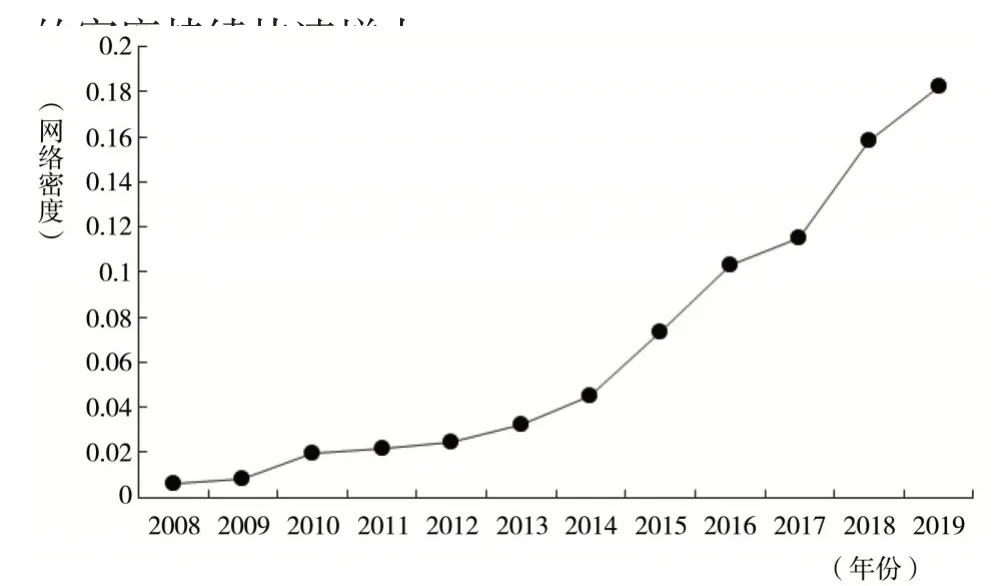

第二,空间经济网络密度显著增大。图3 报告了2008—2019 年空间经济网络密度的变化情况。从中可以看出,空间经济网络密度呈上升趋势,这说明,2008—2019年,随着高铁建设的推进,空间经济网络得到了持续发展,网络结构更加紧密,城市之间的互动性增加。2008年,空间经济网络密度只有0.0059,在样本城市中,只有约0.59%的城市间存在联系。2019 年,空间经济网络密度增大了约31倍,为0.1826。其中,从2014年开始,空间经济网络

图3 2008—2019年空间经济网络密度变化

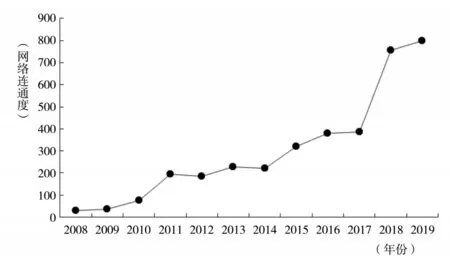

第三,空间经济网络连通度总体上显著增大。由图4 可知,空间经济网络连通度整体也呈增大趋势,但其变化过程与上述网络规模和密度明显不同。2008 年,平均每个节点城市对外联系次数的一半仅为30.2。随着高铁建设的推进,节点城市的平均联系数量大幅增加,2019 年平均每个节点城市对外联系次数的一半已经增加到799.6。尤其是,2017—2018 年,空间经济网络的整体连接水平出现了显著提高,城市之间的连通性明显增强。

图4 2008—2019年空间经济网络连通度变化

3.多增长极与空间经济网络共生发展

由表4 可知,2008—2019 年多增长极与空间经济网络之间存在正向非对称互惠共生关系。比较来看,多增长极对空间经济网络的促进作用明显大于空间经济网络对多增长极的促进作用。空间经济网络对多增长极形成的推动作用整体上呈增加趋势,强化了多极共存的格局。与之相反,多增长极对空间经济网络的推动作用整体上呈下降趋势,这是因为非增长极城市对空间经济网络的促进也在不断增强,相对弱化了多增长极对其影响。

表4 2008—2019年多增长极与空间经济网络的共生度

四、结论与讨论

本文的研究表明,中国区域经济发展已经初步形成多极网络空间发展格局。其特征及演进主要表现在,一是多极共存。在全国层面,共有7个增长极,分别是珠三角增长极、长三角增长极、环渤海增长极、长江中游增长极、成渝增长极、中原增长极和关中增长极。各增长极之间存在结构、规模和发展水平差异,增长极内部和增长极之间的联系均持续增强。二是空间经济网络持续发展。总体上,全国空间经济网络的规模、密度和连通度均呈增大趋势。三是多增长极与空间经济网络之间存在正向非对称互惠共生关系。多增长极对空间经济网络的促进作用要明显大于空间经济网络对多增长极的促进作用。但是,多增长极对空间经济网络的促进作用趋于减弱,而空间经济网络对多增长极的促进作用则趋于增强。

本文的学术贡献主要有两点。其一,初步建立了识别多极网络空间组织的方法。该方法可以为同类研究提供借鉴。其中,本文所建立的增长极识别方法能够综合反映增长极的本质特征,避免了已有方法顾此失彼的不足。同时,本文引入生态学共生模型,揭示了多增长极与空间经济网络之间存在共生关系。这不仅是一个方法创新,也是一个有价值的发现,对于深入揭示多极网络空间组织的内部关系性质具有重要作用。其二,本文证实了中国区域经济发展已经形成了多极网络空间发展格局。这个研究结果为证明多极网络空间组织是一种客观存在的区域经济空间组织现象提供了有力证据。同时,也表明覃成林等提出的全国区域经济多极网络空间发展格局战略构想是有事实根据的。

本文的上述研究结论对于国家构建新发展格局具有积极的政策启示。一是构建新发展格局必须有与之相匹配的空间组织。目前,已初步形成的多极网络空间发展格局适宜作为构建新发展格局的空间组织基础。二是在全国层面,7 个增长极共存和互动有利于形成支撑国内大循环的战略支点、链接国内循环与国际循环的枢纽。因此,建议把增长极建设作为构建新发展格局的一个重大举措。通过制定新的区域重大战略,如把长江中游增长极、中原增长极、关中增长极的建设上升为区域重大战略,使之与正在实施的京津冀协同发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展、成渝地区双城经济圈建设等区域重大战略相配合,形成7 个增长极引领新发展格局的局面。三是空间经济网络发展有利于把全国各级各类区域更加紧密地纳入新发展格局之中,促进其通过互联互动而产生群体效应,从而释放出巨大的发展潜能,激发出新的发展动能。可以预见,随着“八纵八横”高铁网络建设的推进,全国空间经济网络将会加快发展,必将在新发展格局构建中发挥更大的作用。除高铁网络外,还需要重视和发挥其他基础设施网络和企业空间组织网络的作用。因此,应加快“八纵八横”高铁网络,以及航空网络、高速公路网络、新一代信息网络、物联网、能源网等基础设施网络建设,促进企业空间组织网络发展,重点提升全国空间经济网络的规模、密度、连通度和融合度,以及智慧化水平,推动各级各类区域的互联互动和相互促进,做强国内大循环。四是多增长极与空间经济网络共生可以增强新发展格局的系统性和整体性。因此,要统筹7 个增长极与空间经济网络的规划和建设,使之共生发展,为新发展格局的形成提供强有力的支撑。当前,要重视解决以增长极为主体的区域重大战略与以发展轴为主体的区域重大战略之间的对接和联动问题,同时要继续出台新的区域重大战略,进一步完善多极网络空间发展格局。