基于网络文本的历史文化街区旅游发展效果研究

蔡维娜 管小其

摘 要:以重庆中山四路历史文化街区为案例地,使用内容分析法分析游客网络评论文本数据,研究历史街区旅游发展效果。通过运用百度搜索及八爪鱼采集工具,检索国内几个大型旅游平台上游客分享的案例地的攻略及评价,用词云及ROST Content Mining软件进行分析,从而了解游客对中山四路历史文化街区旅游体验感知。结果发现:游客对中山四路历史文化街区整体感知的认同度较高,但对游客和居民来说是静谧的打卡拍照的短暂停留观光场所,不能获得完整和深刻的地方认知和地方感,旅游发展还有很大的提升空间。根据以上结论,本文提出中山四路历史文化街区旅游发展的相关对策与建议。

关键词:网络文本;历史街区;旅游发展;内容分析;中山四路

本文索引:蔡维娜,管小其.<变量 2>[J].中国商论,2022(05):-052.

中图分类号:F590. 7 文献标志码:A 文章编号:2096-0298(2022)03(a)--05

历史文化街区作为一种特殊类型的文化遗产,独具特色的街巷风貌及丰厚的人文特色,是城市文脉的发源地、支撑地带和历史见证,也是本土文化的精神场所。同时,丰富的文化资源信息也给科研、教育培训及旅游发展等提供了平台。旅游开发通过对历史文化街区的保护性开发与活化利用,在传统风貌的保存、街区社会功能的发挥、历史文脉的延续等方面都有着重大意义,也是都市旅游事业可持续发展的重要手段,带动社会经济的不断进步。

国内对历史街区领域从20世纪80年代开始,初始阶段1986—2001年文献较少,主要集中在定性研究的概念确立、理论体系梳理等宏观层面;2001年后,对此的研究逐步增多,研究文献大量增加,开始更新理论及探索方法,加以一些小尺度的实例分析,还逐步增加了空间形态、可持续发展等深入研究;2012年以后,文献量则日渐平稳,这个时期开始出现许多新兴主题词汇,同时加入了利益群体交互作用等研究。 其中,该领域发文量多的核心作者偏少,低产作者较多,且研究者从事的领域普遍比较分散,针对此方面的研究不够深入。

历史街区的“旅游开发”是最早的关注重点也是最大的热点,杨春蓉(2011)指出过度的商业化开发会使历史街区失去原有的文化特色。徐小波(2013)指出大规模旅游开发历史街区,使街区原有的传统生活方式发生变异,也让当地的环境等受到不同程度的破坏。其中,聚焦于“街区景观”层面,开始融入情感等认知方面的内容,如刘祎绯等(2018)提出要保存历史街区和城市景观差异的多元化街区空间与建筑实体。陈铭等(2018)以文化特色为载体,维持和稳定街巷中的重要建筑,以达到延续与继承其空间特色的目的。此外,聚焦“公共空间”层面的研究比重在逐年增大,越来越多对公众的心理诉求进行剖析,并将其逐步量化为可操作性。如吴卉等(2012)指出历史街区的公共属性,为加强人们活动的紧密性,应将共有空间修建为兼具通达性和强驻足性的公共空间。韩乐等(2014)通过构建活力评价体系,以提高公共空间活力。张琳等(2014)指出对街区的开发前期应进行有效评估,以确保其安全性和集约性。

1 研究设计

1.1 案例地选取

本文研究对象为重庆市区历史文化街区代表之一的中山四路。中山四路历史文化街区位于重庆母城渝中半岛(渝中区)上清寺一带,紧邻三峡博物馆、网红打卡地皇冠大扶梯、二厂、轻轨穿楼等知名网红景点。这里曾经是抗战时期的大后方,中国民主党派生长地,重庆近现代教育的发源地,国内抗战文化保存最为集中的区域,被誉为陪都风云路。新中国成立后,这里是中共重庆市委、重庆市政府的所在地,是80年代城市变革“大脑”,是中国最年轻直辖市的神经中枢。这里拥有开埠时期历史建筑,保存有13处不可移动文物和26处抗战时期的传统风貌建筑,代言着重庆的前世今生。得天独厚的旅游资源条件,它的市场广阔,吸引力巨大,对社会经济有着强有力的带动力。

1.2 研究方法

本文主要采取网络文本分析法,即内容分析(Content Analysis)法,是对文字和文本以数学的方法进行结构化及数字化处理,通过量化处理后表达文本提供者传递的信息及意图的研究方法。

随着互联网的迅速发展与普及,现在的人们已经习惯于从网络平台、视频网站等渠道获取旅游地信息,也会在各网络平台及视频网站分享自己的出游经验,旅游研究重要数据来源也由问卷调查变为收集游客网络游记及点评进行分析。本文运用 ROST Content Mining软件,通过国内几个大型旅游平台检索出游客分享的案例地攻略及评价,数据化处理过滤出其中具有研究意义的信息,分析出游客对历史文化街区旅游目的地的认知度。

1.3 数据处理

通过百度及八爪鱼采集工具搜索“中山四路历史文化街区游记攻略”等游客游记及评论,选取大众点评、同程网、携程网、去哪儿、马蜂窝等国内影响力较大的网络社交网站。筛选出游记和点评共1069条,首先将所有的文字内容统一复制到文档中,其次剔除表情、图片及与案例地无关的内容,最后更换并统一意思相近的词语,确保样本内容有效。经过筛选后,得到中山四路历史文化街区有效的游记和评论共1026条,计14万余字的内容(见表1),将整理后的文本内容全部再复制到.txt文档中,以备下一步分析使用。

2 研究分析与结果

2.1 高频特征词总体情况

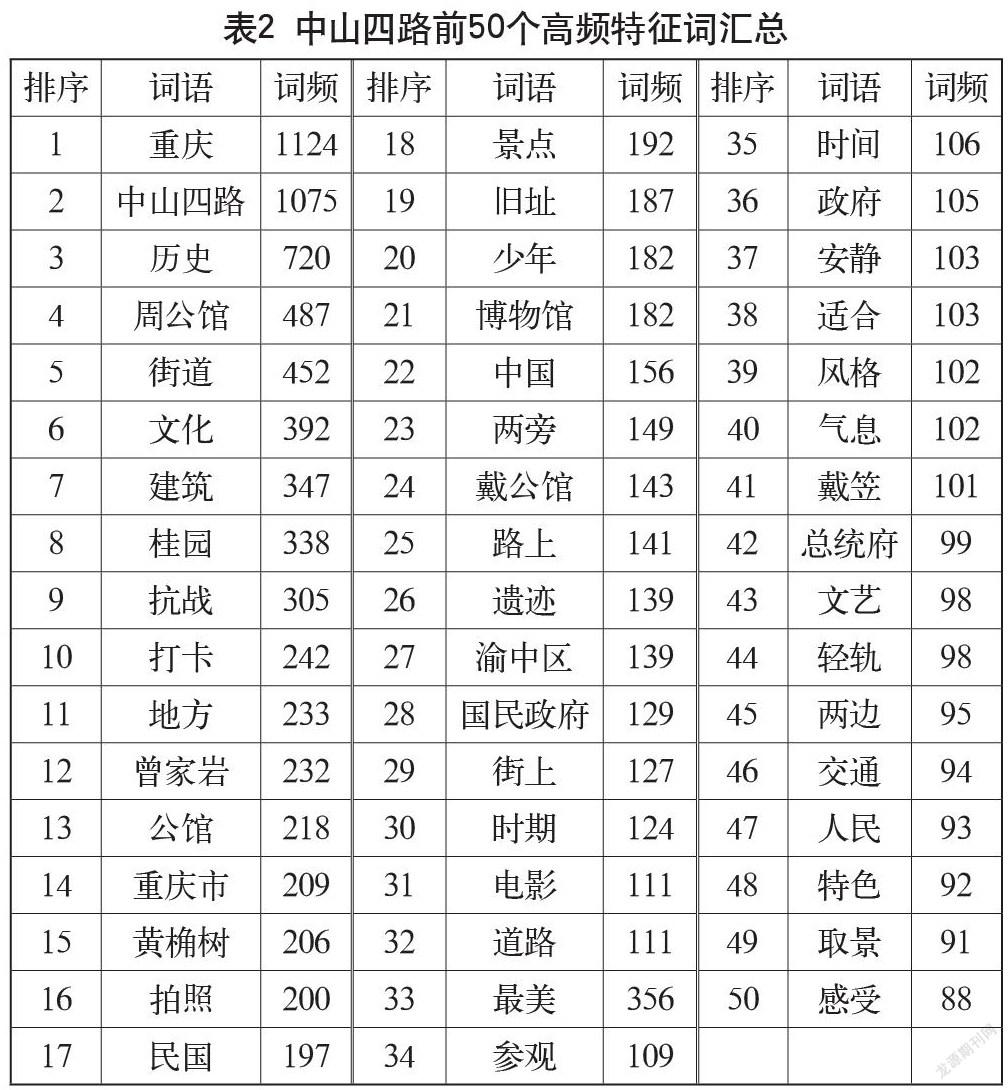

将修正后的全部文本导入ROSTCM6软件中,对中文词频进行分析,提取其中的高频特征词。用软件对导入的文本进行分词及词频分析,对初步结果中的错别字、同义词及词组进行剔除及整理,过滤掉无关词汇,最终整理出前50个高频特征词(见表2)。

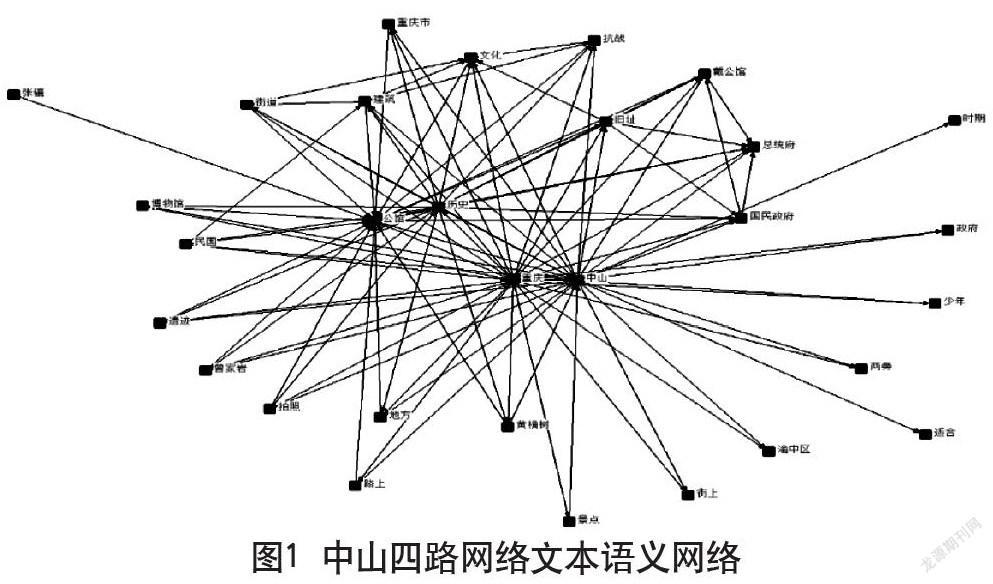

通过高频词及运用ROSTCM6的语义网络生成功能,将分词后的文本导入软件中,绘制出语义网络图 (见图1)。语义网络图可以很直观地看出文本的語义要素及要素间的关系,可以为深入分析提供参考及思路。

通过对网络文本的高频特征词和语义网络相关关系进行分析,游客点评的高频词性主要是名词、动词和形容词,分别为中山四路历史文化街区的旅游建筑特色、景观及地名,游客游览中采取的活动方式及对旅游过程中的体验感知评价。

由上述分析可以推出,游客点评主要由中山四路文化空间要素描述类、游客体验感受类、游客对地点位置描述类、游客活动类四类组成。从这四类内容可以分析游客网络点评的特征,包含的词汇内容丰富,集中体现了游客对此地的体验感知评价,可以此分析中山四路历史文化街区发展旅游的效果如何。

2.2 文化空间要素描述高频词

中山四路文化空间要素类的点评词有19个(见图2),其中涉及抗战文化、街巷文化、影视文化内容,如周公馆、桂园、抗战、黄桷树、电影、少年、建筑等。由图2可见,核心高频词、高频特征词则是“历史、周公馆”,而不是“街道、建筑、抗战、黄桷树”。其中,中山四路历史文化街区旅游吸引物的核心要素:“建筑”,“建筑”的特点在于街道及黄桷树,其中的“抗战、民国、旧址、电影、周公馆、街道、桂园”是中山四路历史文化街区主要核心及次级旅游吸引物,因此可以认为,游客在很大程度上是被中山四路丰富的历史文化遗迹、特色景观及浓郁的文化氛围所吸引。

2.3 游客体验感受类高频词

游客体验感受类的点评词共13个(图3),主要有以下两种:第一种是情感意象词,能充分反映游客对中山四路的情感感知。其中,一部分高频词如历史感、文化、抗战、民国、文化等,表现出中山四路历史文化街区深厚的历史文化底蕴,表明大多数游客是为感受中山四路的历史文化而来;另一部分高频词如安静、气息、文艺、最美等,表明游客在中山四路能够感受到文艺小资的氛围,说明中山四路历史文化街区也是游客拍照、休闲处。

第二种是情感态度词,通过提取游客在游记及点评中有强烈个人情感色彩的名词、形容词,如赞颂、厌恶、喜爱等,并分析得出游客对旅游目的地印象和认知态度,通过运用 ROSTCM6中的“情感分析”对分词后的内容分析发现,游客对中山四路历史文化街区整体感知的认同度较高,持积极态度的游客占78.95%,中性态度占15.79%,消极态度占5.26%。由此可知,游客对中山四路历史文化街区的整体印象极好,主要有“非常有重庆特色”“值得一看”“历史氛围浓郁”“最美街道”“非常美”“充满文艺气息”不同的评语,也有游客给出了一些负面的评价,如“不值得”“吃得不多”“没有特别之处”等。

通过综合分析,游客对中山四路历史文化街区的总体情感态度是肯定和比较满意的,积极情绪占比78.95%,消极情绪仅占5.26%(见表3、表4)。

2.4 游客对地点位置描述类高频词

游客对中山四路地点位置描述性的点评词共9个(见图4),主要分为以下三种:第一种是地区名称,如重庆、渝中区、曾家岩等,体现出中山四路的区位位置。第二种是中山四路历史文化街区景点名称,如周公馆、桂园、戴公馆等,是中山四路历史文化街区旅游行程中的重要游览景点。第三种是其他景区的名称,如博物馆址旁边的重庆中国三峡博物馆,因位置相近,多数游客都会在游览后前往三峡博物馆,或三峡博物馆游览后前往中山四路。因此,在点评文本中出现了关联。

2.5 游客活动类高频词

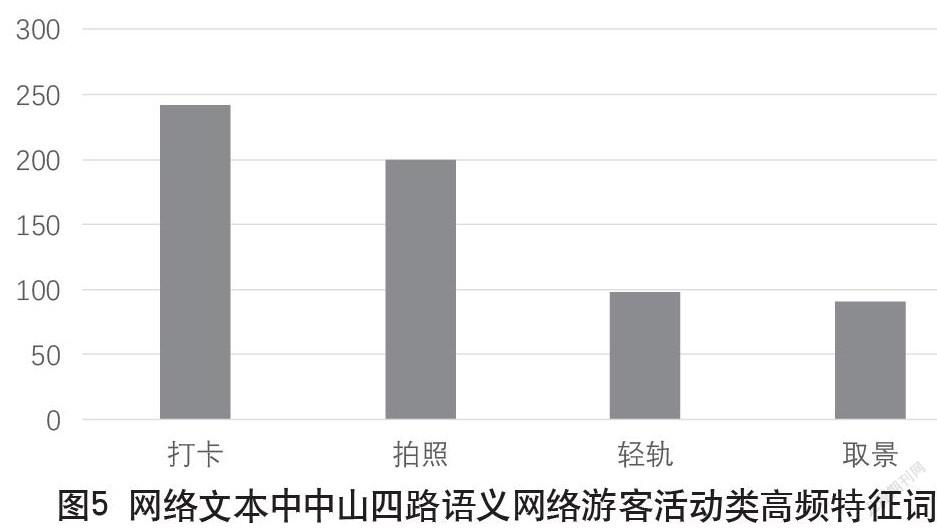

游客活动类排序(见图5)依次是打卡、拍照、轻轨、取景,说明游客在中山四路历史文化街区主要是游览及打卡拍照。另外,出现轻轨词条,说明部分游客选择轻轨前往,而这条轻轨线上有着另外一个“轻轨穿楼”的网红景点。

3 结语

3.1 主要结论

从前述分析可知,中山四路历史文化街区对历史遗迹保护性开发是成功的,但在文化特色与利用上存在诸多不足,主要表现在:(1)街区内本土文化店铺及文创产品过少,本土文化载体缺失。(2)街区文化价值利用率低:对建筑文化的保护较为成功,使得整个街区的文化价值较高,但对街区文化价值的利用率低。因此,中山四路歷史文化街区是历史文化展示区,对游客和居民来说是静谧的打卡拍照的短暂停留观光场所,不能获得完整和深刻的地方认知和地方感,整体来说活性不足。

3.2 建议

(1)建筑、景观、室内提升建议

中山四路历史文化街区定位是以“历史+文创”为主的观光旅游街区。街区按功能划分为历史文化、商业、行政办公和居住;整体建筑风格方面划分为主体建筑(历史文化和行政办公)及次要建筑(商业),整体色彩主次不够分明,层次感不强。大部分建筑外墙材质、色调等按民国特色修复完善,历史遗迹及旧址可保留原貌原色,统一整体风貌。文创产业园等配套商业的次要建筑应在延续原历史色彩上,植入情景化主题风格,如变化店招、标识、标牌、外立面材质及设计灯光等氛围烘托,以丰满整个区域文化的韵味,使其在功能上与历史旧址互为补充又相互带动,使游客在街区中游玩的同时感受到旧时与现代交替穿越。另外,应严格控制周边建筑造型和色彩风格,严禁扩建有碍于街区景观的建筑物。

此外,文创产业园等次要建筑的室内空间可以进行更新,深入挖掘本土文化、民间工艺及历史建筑的文化艺术价值,在室内设计中融入重庆传统文化精髓,打造一个特色文化创意产业园,吸引更多的文艺小青年、境外游客及本地市民。

(2)公共设施、文创产品、旅游线路设计建议

中山四路有着浓郁的历史文化及地方文化内涵,是街区风貌塑造及更新的坚实基础,风貌的塑造离不开对城市中软文化的打造,其中包括对公共设施及交通服务设施。规划及设计街区内的设施都应突出其独有的历史文化底蕴及本土文化特色,以活化其特有的人文特色。从实地考察来看,街区内的公共设施人文气息不够突出,文化内涵缺失。

首先,街区入口处现有的“中山四路”路牌过小且无特色,可考虑通过网上征集等方式,征集街区路牌设计方案。街区内应当完善街区浏览路线,现有街口的一块路线图是上清寺景点图,建议根据景点节点及观光主题设计等设立中山四路旅游地图,整个街区内的标识、标牌及路灯等将重庆的文化艺术元素融入其中。可考虑时下热门方式全网征集手绘旅游地图,要求有中山四路独有的主题文化,包括特色元素、色彩及字体上也可变化的文化符号,借此机会进行旅游地宣传。征集成功后,将现有的浏览路线图更换,并制作对应的VR旅游地图,将二维码附在实物地图中,以便游客扫码游玩。

其次,结合中山四路历史文化、山城道区文化及影视文化等,设计不同的主题,如历史人物主题、山城独有建筑主题等,针对不同的主题设计不同系列的文创产品,如手办、盲盒、书签及织锦艺术品等,表现手法方面可借鉴故宫文创产品的一些方式,如山水绘画、现代、历史人物卡通化等。方式方法可多样性,如可植入中山四路相关历史人物及文人雅士的颂赞诗歌等,将提名文化应用到现代文化旅游产业的命名中。

最后,结合“追寻红色足迹,读山城前世今生”历史遗迹体验主题及“魔幻山城,少年的你”影视体验主题设计半日游、一日游及深度休闲游等街区内休闲游玩线路,如历史足迹体验主题可设计为:“民主党派历史陈列馆—桂园—戴笠公馆—周公馆”,从民主党派历史陈列馆出发,依次参观陈列馆、桂园、戴笠公馆及周公馆,中间可穿插参观王琦美术博物馆,途中可在文里书店或全部参观后在曾家岩书院点一杯咖啡或茶,捧一本书,远眺嘉陵江。

(3)数字虚拟文化空间打造建议

打造中山四路数字化共享文化空间平台,使文化内涵多渠道展现及推广,同时让中山四路成为重庆旅游新坐标。构建智慧化旅游新方式,完善“中山四路智慧游”系统,建立一个独有的,更直接、更丰富、更温馨的“数字街区”。全面呈现中山四路历史文化街区(街区、历史旧址及文化产业园)全貌, 同时基于主题设计推出并展示文化旅游线路,建立导航、位置、文化历史、导游、周边信息及导购功能,建立智慧旅游服务系统。构建以服务散客旅游者为主,游客在历史与现代中无缝穿梭,塑造重庆历史与现代文化结合的完整形象。街区内各景点及商店等设置智能管理和智能服务,例如设置智能机器人提供引导服务,VR沉浸式体验等。

在数字虚拟文化空间打造方面,应充分利用VR技术+旅游服务。利用VR设备,建立历史旧址、博物馆及景点的VR 虚拟旅游,让人们足不出户就能浏览街区和景点,沉浸式体验中山四路历史文化街区的历史文化、特有的街区和建筑场景。同时,可以VR+旅游服务相结合,利用时下热门的VR技术,将街区内的服务业如餐饮及酒店等街区周边的环境进行全景展示,全方位了解中山四路,给游客在规划食住行时做参考,通过网上三维展示的信息帮助游客快速选择入住酒店。另外可建立VR 网上展馆、历史建筑展示等,整合中山四路历史文化街区内的历史旧址、博物馆、文创园及美术馆等文化空间,建立一个统一的网站,打造线上虚拟触摸、VR 参观。

(4)网络宣传建议

时下主流的网络文化传播方式,莫过于在知名度高、用户量大且专业的门户网站、KOL上进行品牌推广和营销宣传,此方法也最高效、便捷且能直达用户心智。如携程旅行网、大众点评、去哪儿、同程网等均为知名且用户规模大的旅游网站,定期在这些网站进行软文推广,并在节日假期等节点征集最佳攻略及最全游记,在旅游市场中提高中山四路历史文化街区的知名度,提高流传的广度与深度。利用几个特色的网红打卡拍照点,定期开展在线直播活动;组建自有品牌及口碑运维团队,对网站中的口碑及形象进行日常维护,景点资料、参观人流情况、参观须知及当日天气情况等实时更新,让更多游客可更多地了解中山四路,提前规划行程路线等,提高旅游中的体验感。

参考文献

杨方科.基于利益相关者理论的历史文化街区旅游开发模式研究[D].烟台:鲁东大学,2018.

李渊,黄竞雄,李芝也.基于共生理论的历史文化街区旅游概念规划研究:以厦门市中山路片区为例[J].中国名城,2020(9):35-41.

陈铭,常恩铭,宁波传统街巷更新的定量分析研究:以武汉青龙巷传统特色街区为例[J].装饰,2018(4):94-97.

刘祎绯,周娅茜,郭卓君,等.基于城市意象的拉萨城市历史景观集体记忆研究[J].城市发展研究,2018,25(3):77-87.

张琳,束昱,路姗.城市历史文化街区地下空间开发利用的规划理论与关键技术研究[J].城市发展研究,2014,21(7):79-83.

楊春蓉.历史街区中传统文化与现代元素的冲突:以成都宽窄巷子为例[J].四川省干部函授学院学报,2011(3):34-37.

徐小波,吴必虎.历史街区旅游开发与居民生活环境发展研究:以扬州“双东”历史街区为例[J].人文地理,2013,28(6):133-141.

吴卉,董雅.传统历史街区尺度下公共交通系统空间的建构:以什刹海历史街区为例[J].建筑学报,2012(S1):149-151.

韩乐,李铌.基于公共空间活力的城市历史街区评价体系研究[J].湘潭大学自然科学学报,2014,36(3):122-126.

石坚韧.旅游城市的建筑文化遗产与历史街区保护修缮策略研究[J].经济地理,2010,30(3):508-513.

沈苏彦,沙润,魏向东.历史街区旅游开发初探[J].资源开发与市场,2003(4):266-267+270.

1050501186231