化肥减量对水稻甬优15产量及面源污染的影响

毛倩, 周江明

(江山市农业技术推广中心, 浙江 江山 324100)

水稻是我国主要的粮食作物之一,2019年水稻面积为2.969×107hm2,总产量2.096×1011kg[1],面积和产量均位于玉米之后排列第二,为我国粮食安全提供了基本保障。作为农业生产基本要素的化肥,在水稻增产中发挥了重要的作用[2-3]。然而,化肥在大幅度提升作物产量的同时,也导致了人们对它的依赖性,不仅出现增肥不增产的现象,而且也对空气、土壤和水体造成污染,给农业可持续发展带来了巨大的环境压力[3-4]。麻坤等[2]利用面板数据模型分析了化肥对粮食增产的贡献,认为从2000年开始,我国化肥投入量已经超过了经济学的最优施用量,进入边际报酬递减阶段,在其他要素投入相对稳定的情况下,再增加化肥用量并不能带来预期的增产,反而会提高生产成本、增加农业生产环境污染风险,并建议适当减少化肥施用量。

近些年来,很多技术人员开展了化肥减量对水稻生产和环境污染影响的研究,并取得了较好的成效。刘红江等[5]对习惯施氮量进行减量试验,结果显示,在减少10%氮肥情况下,水稻产量未受影响,而地表径流总氮流失率下降9.2%;沈建国等[6]应用不同缓释肥进行减量20%和25%处理,水稻产量反而增产8.8%和5.0%。然而,有关化肥减量同时对稻田排水中氮和磷影响研究相对较少。故本文在农户常规施肥条件下,研究了化肥减量处理对田间水层氮磷含量及水稻产量的影响,旨在优化水稻不减产而降低面源污染的科学施肥技术,为改善农业生态环境提供技术支撑。

1 材料与方法

1.1 供试材料

试验在江山市贺村镇湖前村江山市建爱家庭农场稻田进行。试验地属典型亚热带季风气候,农业生产以种植水稻为主。试验田块土壤稍偏酸性,质地为黏壤,有机质含量较高,具体理化性状全氮14 g·kg-1,有效磷224.1 mg·kg-1,有效钾48.0 mg·kg-1,有机质27.1 g·kg-1,pH 5.42。

供试水稻品种为甬优15。肥料为45%复合肥(N 15%、P2O515%、K2O 15%)、尿素(N 46%)和氯化钾(K2O 60%)。

1.2 处理设计

试验设5个处理:不施肥(CK);农户常规施肥(CF),施N 210 kg·hm-2、P2O590 kg·hm-2、K2O 150 kg·hm-2;农户常规施肥化肥减量10%(90%CF);农户常规施肥化肥减量20%(80%CF);农户常规施肥化肥减量30%(70%CF)。小区面积35 m2,重复3次,随机区组排列。小区间用30 cm宽×30 cm高田埂隔开,独立灌排水,且田埂用黑地膜覆盖,避免小区间水分和肥料等互相渗漏,四周设保护行。

水稻于2020年6月5日播种,7月1日插秧,10月30日成熟收获。试验田6月28日施基肥,N、P2O5、K2O施肥量分别占总肥量的26.7%、62.5%和37.5%,基肥施入后,使用铁耙子人工将肥料混合入耕层土壤中,其余化肥作追肥于7月9日直接撒施于稻田表面。各小区灌溉水、病虫害防治等管理参照当地农户习惯统一进行。

1.3 调查与分析

试验前稻田采集1个土壤样品,分析土壤全氮、有效磷、有效钾、有机质、pH。水稻成熟期,每小区实割计产,稻谷晒干后测定水分含量,最终折算成含水量14%的稻谷产量。

试验期间,移栽后1周内稻田保持约2 cm淹水层。在基肥和追肥施用后开始采集稻田积水样品,在排水口排放10 min后,采集1 kg灌溉水装入聚乙烯瓶中及时加盖密封,每个小区依次重复采集3个样品。起初在施肥后1和4 h采集水样,随后连续5 d每天采集样品(追肥后第4天未采集),共采集水样基肥后7个和追肥后6个。所有样品采集后迅速送到当地实验室分析总氮、总磷和总钾。样品用K2S2O8-NaOH消解后,分别采用紫外分光光度计、火焰光度计分析。地表径流养分损失以稻田积水体积乘以当天的养分含量来计算。

1.4 统计方法

不同处理间水稻平均产量、同一时间水样养分含量采用DPS 9.5进行统计分析,LSD法进行多重比较,在P<0.05水平进行显著性检验,相关图用Origin 9.0软件制作。

2 结果与分析

2.1 产量

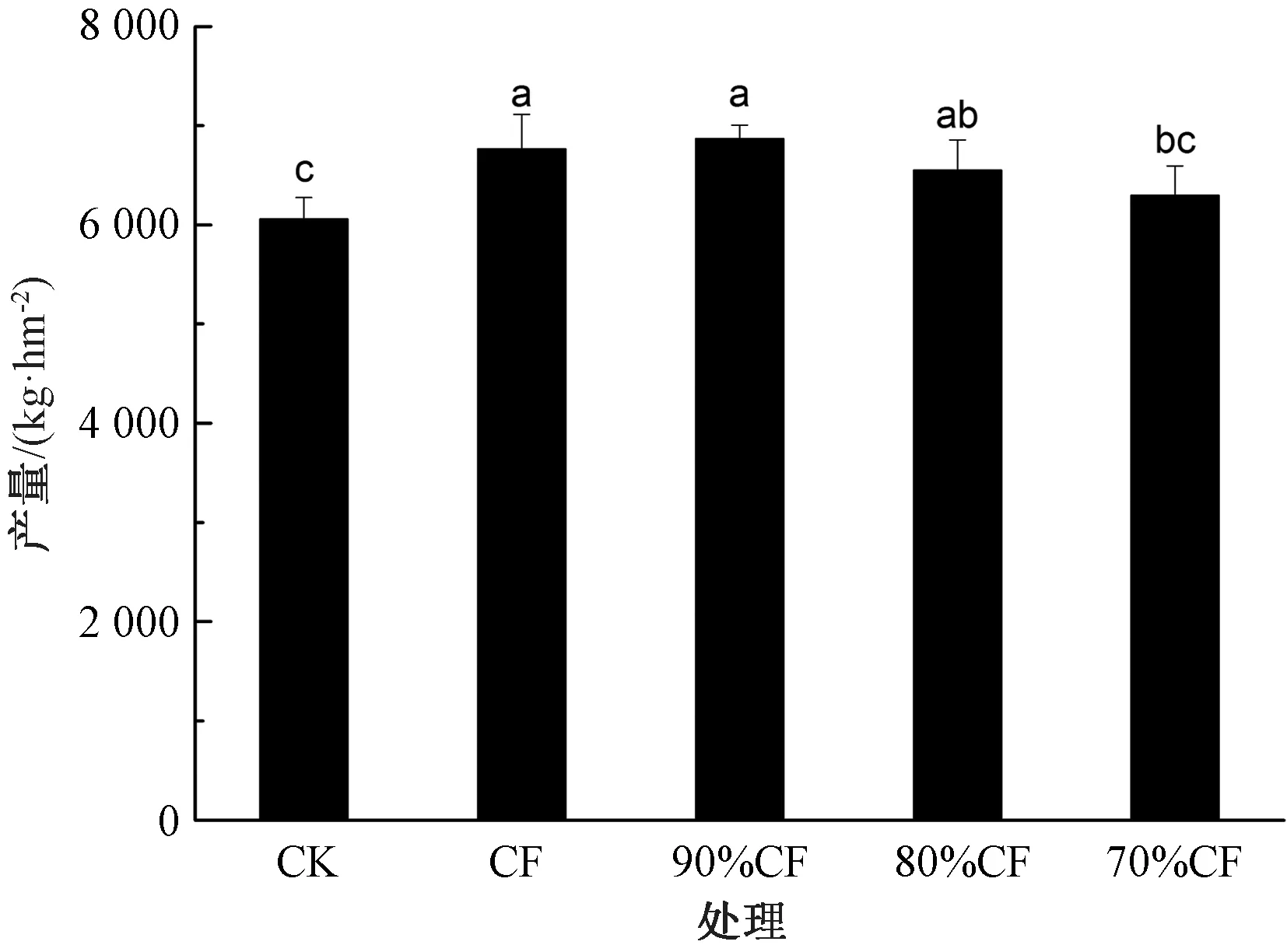

图1表明,施肥处理比未施肥处理增产4.0%~13.4%。其中:产量最高的是90%CF处理,为6 863.5 kg·hm-2,显著高于CK和70%CF处理,与CF、80%CF无显著性差异。表明农户常规施肥量偏高而化肥减量超过30%偏低,已对水稻产量造成负面影响,而减量10%~20%对水稻产量并无显著性影响,尤以化肥减量10%为最佳化肥用量。

柱间无相同小写字母表示组间差异显著(P<0.05)。图1 不同处理水稻的产量

2.2 田间水养分

图2看出,基肥深施后田间积水养分含量迅速上升,总氮和总钾含量在4 h达到峰值,分别为61.6和64.6 mg·L-1,是不施肥(CK)的9.7倍和6.6倍,差异达显著性水平。24 h时仍保持较高含量(60.1和63.3 mg·L-1)。施肥2 d后出现大暴雨(图3),6月30日至7月1日降雨量日均达150 mm以上,试验田灌溉积水全部通过地表径流外排,余留积水中总氮和总钾含量迅速下降至CK水平。72 h时施肥处理总氮和总钾含量有所上升,且又显著高于CK,是CK的3.6倍和2.9倍。之后逐渐下降,与CK无显著性差异。

同时间比较,*—显著(P<0.05),**—极显著(P<0.01)。图2 施基肥后不同时间田间排水的养分含量

图3 2020年6月20日至7月20日江山的降雨量

稻田积水中总磷含量变化与氮、钾不同,总磷在施肥1 h后达到峰值,为2.4 mg·L-1,4 h时快速下降至0.5 mg·L-1,24 h之后基本与CK相同。上述表明,施基肥后稻田积水维持较高的氮、钾含量,至少96 h后才下降到较低的稳定水平,而磷则在1 h左右达峰值后迅速下降到未施肥稻田的水平,稻田积水中磷含量极不稳定。

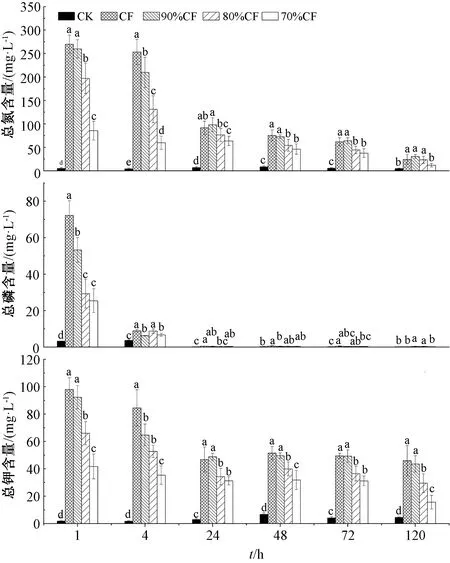

图4表明,施追肥后1 h化肥已基本溶解,田面积水总氮、总磷、总钾含量均快速上升至峰值(氮269.7 mg·L-1,磷72.2 mg·L-1,钾98.0 mg·L-1),之后均逐渐下降。其中,积水中总氮含量在施肥24 h后下降幅度较大,与施肥后1 h时相比,各施肥处理下降了25.9%~66.0%,且下降幅度随化肥用量上升而增大,随后缓慢下降。与CF处理的总氮含量相比,90%CF处理在整个试验期间、80%CF处理在施肥后96 h内无显著性差异,而70%CF处理均显著低于CF处理,施肥后120 h,70%CF处理已降至CK水平。

同时间比较,柱间无相同小写字母表示组间差异显著(P<0.05)。图4 施追肥后不同时间田间积水的养分含量

积水中总磷含量变化与施基肥后相类似,各施肥处理在1 h达高峰值(25.4~72.2 mg·L-1),表现为高肥量处理显著高于低肥量处理,4 h时陡降了70.1%~88.3%,且均显著高于CK,24 h时下降至很低水平,之后各处理均在0.13~0.57 mg·L-1。

总钾含量变化相对缓和,24 h时从峰值下降了25.0%~52.2%,随后4 d变化不大,至试验结束仍保持较高水平,且在整个试验期间CF和90%CF处理始终显著高于80%CF和70%CF处理。上述表明,减少化肥用量可显著降低稻田积水中的养分含量,且积水中养分含量下降速率是磷>氮>钾。

2.3 面源污染

本次试验施基肥后2 d发生了大暴雨事件,24 h雨量达150 mm以上(图3),引起试验田积水完全外流,次日施肥处理积水中总氮和总钾含量迅速下降了94.6%和94.0%,与CK相同水平(图2)。试验前期灌溉水基本保持在2 cm左右,本次暴雨事件造成施肥区总氮、总钾通过表面径流流失达12.0和12.7 kg·hm-2,除去土壤养分(CK),氮、钾流失量占基肥施用量的16.4%和15.1%。积水中磷含量已下降到很低水平,说明暴雨对稻田氮、钾养分流失具有较大的影响。同时,从图2和图4也可看出,施肥后稻田积水养分含量随着时间的延长而下降,也随着施肥量的减少而显著下降,表明施肥量及暴雨发生时间与施肥后的间隔时间均对稻田养分损失有影响,施肥量越低及施肥时间越长,降雨造成的稻田养分流失越少,对周边水体污染风险也越低。

3 讨论

3.1 化肥减量与水稻生产

粮食增产与化肥施用量有着密切的关系,化肥对我国粮食产量的贡献率曾高达56.81%[2],但由于农业生产经营主体长期以来形成过度依赖化肥增产的习惯,化肥过度使用现象普遍存在,导致生产成本上升、肥料利用率下降、经济效益下滑等[7-9]。甚至在水稻上过量施用化肥(特别是氮肥)易在成熟期出现水稻贪青,在高温高热条件下养分大量积累在植株而无法转移到籽粒,最终产量反而下降[7],验证了“物极必反”这一道理。本试验中水稻产量最高的是常规施肥减量10%处理,且在常规施肥基础上减量10%~20%对水稻产量无显著影响,与赵庆雷等[10]研究认为,过量施用氮、磷肥对水稻产量无显著影响相一致。说明当前农业生产仍存在化肥过度使用的问题,化肥减量具有较大的空间。

3.2 化肥减量与农业面源污染

为降低农业面源污染,持续改善生态环境质量,减量施肥是当前我国政府在农业生产上重点提倡的工作,也是解决地表水富营养化、地下水硝态氮含量高及养分利用率低的主要手段之一。相对于农户常规施肥,适当减少化肥用量不仅不会减产,还会因改善水稻群体结构、提高叶片光合作用及养分转移能力而增产[11],并提高水稻养分利用效率和减少稻田养分流失,降低水体污染的风险[5,10,12]。本试验中,施用追肥1 h后稻田积水中总氮、总磷、总钾含量迅速上升,升幅随着追肥用量的减少而下降。与常规施肥相比,化肥减量20%、30%处理总氮、总磷、总钾显著下降了27.1%、59.5%、32.7%和68.2%、64.8%、57.5%,由于稻田积水中养分含量与面源污染直接相关[13-14],表明减量施肥有利于降低面源污染风险。Wang等[15]在不同氮量应用试验中调查了稻田氮素的损失情况,结果显示,增加施氮量氮素损失呈指数上升。Sun等[16]通过地理信息系统技术情景分析显示,稻田氮、磷施用量各减少10%,氮与磷通过地表径流损失分别下降7.6%和3.0%,并认为磷损失更容易受土壤属性的影响。本试验在追肥5 d后,积水中追肥氮含量已下降了86.1%~91.1%,通过排水对周边水体污染的风险已显著下降;由于土壤有很强的固磷能力[13,17],积水中磷含量在24 h后一直处于很低状态(均<0.5 mg·L-1),5 d后30%减量处理甚至低于地表水质量标准Ⅲ类限值(<0.2 mg·L-1),已没有面源污染风险;钾仍维持在较高含量,如遇暴雨或排水,损失仍然较大。说明稻田积水养分外流对周边环境污染主要在施肥后一段时间内,存在“污染风险关键期”,关键期前后灌水排水有利于大幅度减少对周边水体环境的污染。Sun等[16]研究也认为,稻田养分通过地表径流损失主要在施肥后7 d内,其中氮径流损失主要在施肥后7 d内,磷主要在3~5 d,之后氮、磷含量稳定在很低的水平上。Ji等[18]在亚热带丘陵山区双季稻调查发现,基肥施用后5 d和追肥施用后10~15 d是氮、磷流失的高风险期。Lentz等[19]认为,施肥后时间长短对灌溉田地表径流引起的养分损失影响大于施肥量变化。本研究结论基本与他们相一致,但由于试验调查时间较短,氮、钾含量是否已降至最低点还难以确认,需要进一步开展一个调查时间更长的试验。

4 小结

本试验条件下,可减少农户习惯施肥量10%~20%而不显著影响水稻产量,水稻适宜施肥量氮、磷、钾分别为168~189、72~81和120~135 kg·hm-2。

在水稻面施(追肥)过程中,减少10%~20%农户常规施肥用量可有效降低稻田积水养分含量,总氮、总磷、总钾分别下降3.7%~27.1%、26.3%~59.5%和5.8%~32.7%。同时,施肥后随着时间的延长,积水中养分含量逐渐下降,下降速度依次为磷>氮>钾,磷在施肥后24 h即下降稳定在很低的水平,环境污染风险低;氮在5 d后含量下降了80%以上,污染风险显著降低。建议农户施肥选择合适的时间,尽量避免施肥后5 d内遇到暴雨或人工排水,减少稻田养分损失,降低农业面源污染风险。