超越范式:OPEN建筑事务所的校园建筑实践

莫万莉

在一次采访中,一位小学校长曾说道,除去家庭空间之外,校园几乎是每个孩子在成长过程中身处时间最久的空间。在校园中,不仅孩子们的生活发生于此,亦在其中潜移默化地建立起一种关于空间的认知。也正因为如此,中小学校园建筑历来便是一个为建筑师和社会大众高度关注的建筑类型。伴随着城市化进程的急速推进和现代教育理念的更新演变,作为一种传统类型的校园建筑在当下面临了极大挑战。面对校园建筑设计程式化、设计规范滞后、社区联系薄弱、校园文化与场所精神缺失等诸多问题,建筑师试图通过空间模式的创新与设计考量的具体化来探索新的校园建筑实践。这其中,或许最具代表性和影响力的尝试之一便是于2017年发起、业已举办3季的深圳“福田新校园行动计划”。如果说深圳“福田新校园行动计划”因其广泛的参与面和多样化的实践构成了建筑师关于新校园建筑的一次集体性探索,那么OPEN建筑事务所(下简称OPEN)近年来完成的两座校园——北京四中房山校区与上海青浦平和双语学校,则更多地“另辟蹊径”,在城市化进程的速度和密度之中致力于超越校园建筑的传统范式。

1 空间/媒介

在建筑宣言OPEN Manifesto中,李虎与黄文菁写道,“世界加速地错综复杂,各种元素相互影响,不断变化。以建筑为媒介、为载体,我们去理解和诠释复杂的问题,来汇集和建立有意义的联结。”[1]或许没有一种建筑类型比校园更能够显示出建筑和空间的媒介性力量了。米歇尔·福柯(Michel Foucault)曾以学校作为典型,指出其对于主体的规训作用,而这一规训作用在很大程度上正是依赖于由“走廊—教室”模型构成的等级森严的空间秩序[2]。通过单一教室单元的不断重复而形成的空间序列,正是校园建筑的典型特征。在中国,面对因城市人口增长而产生的教育资源稀缺和严格的中小学校园建筑设计规范,典型的校园建筑更是依赖于这一空间模型的高效性,通过正交、理性的平面布局与建筑语言,形成一座座庞大的教育“机器”。它们致力于更为高效地规范学生的行为,提高日常生活管理的效率。以功能为导向的“强排式”设计让本应该别具趣味和丰富性的校园空间变得千篇一律,而包含其中的则是一种对于应试教育的理念和价值观。

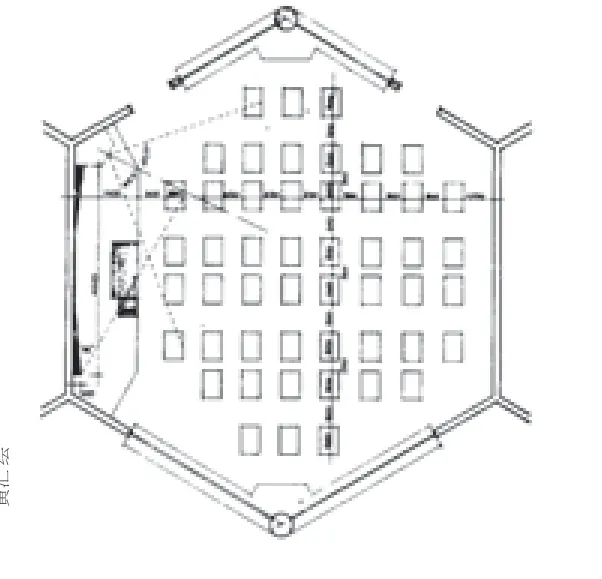

1 单桌排列时教室平面分析

具体到教室空间,诸如墙、窗、课桌椅等具体家具的布置不仅满足了教室的功能性,亦暗示出不同的教育理念和管理模式。从18世纪出现的最早的劝告式教室(Monitorial Classroom)到20世纪的开放式教室(Open-air Classroom)和工作室教室(Workshop Classroom),不同的教室空间正通过空间的媒介性而完成师生关系的建构。劝告式教室源自18世纪第一次工业革命后新的工人阶级对于教育的迫切需求。在当时,技能培训成为主要的教学内容,往往一个老师需要同时教授上百个学生。由此,“模仿”成为了教学的主要手段。为了保证教学效果,每排座位均设有劝告员坐席。劝告员需要监督每位学生的行为,但他们本人并不必须识字[3]。劝告式教室最为显著的空间特征便是学生书桌与外墙的平行布置。虽然这种布局并不利于采光,却无疑建立起了一种极其强烈的空间秩序。随后出现的开放式教室正如“开放”(open-air)这一名字所暗示的,试图通过大面积玻璃的运用创造出一种透明、开放的教学空间,从而有别于传统校园建筑的封闭形象。在室内家具的布置上,它致力于通过组团式的布局来打破传统教室的空间秩序,从而暗示出师生关系的转变,即老师不再是学生视觉的唯一中心,后者被鼓励更为独立地完成学习[3]。尽管“走廊—教室”的模式在很大程度上依然被延续,但对于课堂之外师生共享空间的强调使得走廊不再是单纯的交通空间,而通过种种模糊化的设计处理使其成为了学生可以根据自身兴趣来进行定义的共享空间。20世纪末出现的工作室教室源自教育理念的重要转折,即不再根据年龄或是性别来区分教室的类别,而以学科作为分类依据。由此,师生关系在此发生了完全的反转,教室成为了对应教室的固定领域,而学生则根据自己的课程要求穿梭于不同的教室之间。具体到空间布置,“工作室教室”往往包含了工作室空间、讨论空间和休息空间3个部分,在某种程度上,它的设计与当代工作空间亦有着相似之处[3]。

在中国语境中,一个值得分析、试图突破校园建筑传统范式的例子是由建筑师黄汇设计的北京四中老校区。黄汇清楚地意识到校园建筑的创新不能仅停留于“外形的变化”,而根本在于如何解决问题——为老问题找到新的设计策略抑或解决新的、当下的问题[4]。由此,北京四中独特的六边形教室并非凭空出现,而是基于学生平均身高、视距、教学工具的尺度的综合考虑而自然形成的适宜解决方案[5](图1)。设计过程中对课桌椅排列模式和视距的图解分析,一方面阐明了六边形教室的合理性,一方面亦暗示出传统校园建筑设计对于精确性和最优解的追求之影响(图2)。有趣的是,OPEN的第一个校园建筑项目正是北京四中房山校区,而黄汇则为设计编制了任务书,并担任了设计竞赛的评委[6]。北京四中老校区的创新更多地体现在对教室单元的考虑上,OPEN的策略则首先从校园建筑的城市性切入。

2 校园/城市

从2014年交付使用的北京四中房山校区到2020年完成的上海青浦平和双语学校,两者在空间布局与建筑语言上看似大相径庭,它们却均脱胎于相似的城市语境:快速城市化背景下教育资源的稀缺。两座校园均位于城市中心之外的市郊新城。前者源自万科在新城配套公共设施开发领域的涉足和尝试,并最终由北京四中在此成立分校。后者更为专业化和产业化,由上海山峰教育集团投资举办、上海平和教育集团进行教学管理。相似的城市语境使得两所学校在城市文脉和设计周期两方面亦面临了相似的挑战。无论是北京房山抑或上海青浦,“新城”往往在规划层面上采用粗放式地块布局,而在类型层面上以门禁式居住社区为主。与尺度宜人、类型混杂的老城中心相比,新城往往因其快速发展和工整规划而缺乏一种自下而上的活力。李虎与黄文菁敏锐地意识到了这一问题以及新的校园建筑所能够具有的空间能动性。对于他们来说,学校,作为不同家庭之间的聚焦,恰恰可以形成一种新城社区的凝聚力[7]。另一方面,“新城”往往意味着开发、设计和建设的速度。当北京四中经历了从2010年的设计竞赛到2014年项目落成的4年紧张周期之时,在青浦平和双语学校,当地政府要求于拿地后两年内完成整个学校的规划、设计与建设,并开始实施教学[8]。学校之于新城的公共性意义以及新城带来的建设挑战,恰恰形成了两座校园设计在空间布局上的异同点。

3 北京四中房山校区鸟瞰

4 上海青浦平和双语学校鸟瞰

5 北京四中房山校区“根茎”状体量

6 “中间地带”

7 上海青浦平和双语学校幼儿园

8 上海青浦平和双语学校螺旋宿舍

如果说,校园与城市的第一层关系表现为校园处于城市之中,那么,第二层关系则体现在校园建筑内在所具有的城市性上。正如李虎和黄文菁反复强调的,“养育一个孩子需要一整个村庄”,这里的“村庄”在某种程度上亦可以被理解为一种城市属性[9]。当城市由多样化的人口和功能所组成时,校园亦包括了不同年龄层次的学生、教师、行政人员以及教室、体育馆、实验室、艺术中心、食堂等多元化的对象与空间。由此,一座校园在某种程度上正是一座微缩城市,而校园空间正如城市空间一样,具有聚落和集群的特征。基于其聚落研究,日本建筑师槙文彦曾提出聚落形态可以分为3个类型:构成形态(compositional form)、巨构形态(mega form)和群形态(group form)[10]。可以发现,如果说传统的校园模式更为接近构成形态,那么北京四中房山校区和青浦平和双语学校则分别与巨构形态和群形态不谋而合。前者往往依照严整的轴线布局并且有着鲜明的方格网规划,后两者则或是借助空间尺度的“放大”效应而形成多元功能之间的含混性与丰富性,或是化整为零,以从形式语言到空间逻辑再到材料表现的异质性来最终表现和呼应使用和需求的多样性。当北京四中房山校区似乎暗示着现代主义建筑关于社会凝聚器(social condenser)的美好理想,上海青浦平和双语学校显露出一种更加强调个性和差异性的当代化表达[11](图3、4)。

北京四中房山校区中,建筑的与自然的、动态的与静态的、重复的与异质化的、常规的与公共的,均容纳在一个巨大的结构之中。在这里,传统校园建筑的正交几何系统被一种关于“自然”的想象所打破。巨构式建筑的“主干”以及有意扭转、分叉的“支干”引入了植物与根茎的隐喻(图5)。“自然”的想象不仅仅停留在形式的拟态之上,更成为了校园内容计划的一部分。正如OPEN在其实践中始终擅长运用“地表”构成剖面的丰富性和功能的整合性,北京四中房山校区也不例外。当根茎状的建筑主体容纳了主要的教室和办公室之时,它亦落在一层起伏的地表之上。地表之下,礼堂、体育馆、食堂等大规模公共空间则被纳入其中。而在两者之间,V字形混凝土结构、或急或缓的绿坡、见缝插针布置的楼梯与木质阶梯式看台,创造出一个既富有冲突感又激发孩子们自由探索欲的“中间地带”(图6)。

与上述巨构式策略截然相反的则是青浦平和双语学校的村落式策略。借助“村落”这一空间原型所具有的多样性和灵活度,OPEN创造了一所独特的校园建筑。与北京四中房山校区相比,它的“人口”显得更为复杂:这所新学校采纳了国际通行的K-12体系,包括了24个幼儿园班级、30个小学班级和24个初中班级。“村落”的策略使得OPEN能够根据不同的学部和功能,通常意义上完整的教学楼被打散,并以各具特性的建筑形式布置于场地中。幼儿园呈细胞状,围绕3个中庭和连续的坡道组织,小学和中学教室以风车状的布局被有机地组织于7个错落布置的立方体体量中,教师办公楼采取了内院式的布局,两个带有中庭的交错的圆柱形体量分别被用作男生与女生宿舍(图7–9)。校园的公共功能部分则被赋予了更具创造力和表现性的形态。靠近城市转角的图书剧场亦通过如鲸鱼般的形态,形成了一个面向周边社区的富有标志性的开放形象,并通过功能的共享以及独立设置的出入口形成了校园与社区之间的共享空间。艺术中心如同一颗富有棱角的黑色钻石,处于整个校园的核心位置。两个呈十字状堆叠的中庭和一系列的立面切口,创造出丰富的内部空间体验和充沛的自然采光。在艺术中心一侧,两个白色方盒子包括了室内体育馆、游泳馆、食堂,以及采用了轻质张拉膜立面的游泳馆(图10–12)。在形式之外,不同的建筑有意识地采用了不同的材料语言和色彩,从而形成了更为独特的“性格”。“村落式”的校园布局也使得项目在建造时得以由不同施工单位负责不同单体,同步推进,从而满足了建设周期短的挑战。值得注意的是,当“村落”往往显露出同一原型的演变时,青浦平和双语学校的“村落”却有意识地凸显着每座建筑物的个性。在这里,似乎建筑物的个性恰恰被等同于孩子们对自身个性的探索与发现。

9 上海青浦平和双语学校教学立方间的绿地

10 上海青浦平和双语学校社区图书剧场

11 上海青浦平和双语学校艺术中心

12 上海青浦平和双语学校运动食堂

13 北京四中房山校区走廊中的“岛屿”

14 上海青浦平和双语学校教学立方标准平面

3 走廊/教室

毫无疑问,作为传统校园建筑的核心,打破“走廊—教室”的空间模式并不是一件轻而易举的事情。尽管它往往被诟病为无趣、过于理性,但在一定的密度要求下,它仍然提供了一种基本的组织模型。在北京四中房山校区,OPEN致力于通过形态、尺度以及“城市家具”的介入来实现“走廊”的新的可能性。譬如,承担流线组织作用的“主干”有意保持了和教室房间近似的尺度以及不规则的空间边界。“走廊”的宽度提供了非正式活动发生的可能性,而OPEN则更进一步地通过具有领域感的“岛屿式”家具的布置,在流线空间中创造出一个个可以停留、发生活动的点状空间(图13)。这一建筑空间的处理使得四中的老师和学生在日常使用中逐渐发现,学习可以发生在学校的任何一个角落。四中房山校区的黄春校长便曾将走廊中的一处“岛屿式”家具作为他的办公室,并且在这里教授语文兴趣班课程,而学生们则可根据自身兴趣以一种更加随意、轻松的方式加入课程,甚至吸引恰巧路过的学生驻足旁听[6]。

在上海青浦平和双语学校,村落式的整体策略使得OPEN能够在特定建筑单体中尝试创造出“走廊—教室”的替代性模式。7座5层高的“教学立方”是校园诸多异质体量中唯一重复出现的单体,它们容纳了初中与高中各年级教室。与强调线性关系的“走廊—教室”模式相反,在此,面积较小的正方形楼面形状赋予了平面组织更大的灵活性。每层平面包含了3间教室,它们以风车状的方式布局,形成了一种去等级化的空间秩序(图14)。如果说走廊的线性特征以及与教室之间的串联关系暗示出两者之间的秩序关系以及流线的清晰目的性,那么风车状布局则无疑消解了这些关系。从楼梯间进入到近乎十字形的、教室之间的空间,其对称的形状以及阳台布置使得在某一瞬间流线的目的变得不再明晰,而需要不断地试探、发现。与此同时,风车状布局也巧妙地满足了每间教室的日照需求。

4 结语

在中央美术学院中国建筑师前沿报告“激进的诗意”演讲中,李虎和黄文菁说到,“我们认为传统校园的魅力是它有不同的时间、不同的类型,有它的复杂性、丰富性和时间性在里面。我们试图尝试把时间性、复杂性、丰富性融入设计当中。也许当整个社会稍微慢一点的时候,校园真的能变成我们期望的样子,而并非一下子就建成的。”[7]或许最终,超越范式并不在于创造新的范式,而是如何在范式的抽象框架之中去培育某种丰富性和具体性的空间——学生们生活的日常环境 。□