清末民初琴家黄勉之琴事述考*

章华英

内容提要:黄勉之(1853-1919)是清末民初声震京师的琴家,其身世不详,留存史料很少。文章从黄勉之异于寻常的人生经历、古琴师承、教学和演奏特点及其琴学传承四个方面展开讨论。黄勉之师从剑师一元子、浙江萧山陶梦兰、广陵派琴僧释空尘等人学习古琴,派宗广陵。其弟子有杨宗稷、贾阔峰、张之洞、叶诗梦、溥侗、李济等人;其演奏指下的功夫很深,用指苍劲有力,力透琴背,弹琴时对吟猱、指法及乐曲的节奏、板眼等均十分讲究,处理得细致入微。而自幼习武练剑和中年修行佛道的特殊经历,亦使他的琴声多了一种迥于凡俗的绝尘之气。

一片清霜吐莲锷,七弦流水含金徽。剑以待风胡,琴以待钟期。

世间听曲皆里耳,谁能为我辨雄雌。近闻塞上风尘起,胡骑纷纷渡辽水……

这是明代文人区大相《琴剑》诗中所写。自古以来,琴与剑便是文人随身之物。琴声如诉,弦歌不辍,是中国文人一脉相承的风雅;而剑芒如霜,则闪现着千年血脉中的侠义梦想。琴与剑,柔与刚,诗意与豪情,两种风流,一般情长……清末民初琴家黄勉之正是有着这样琴剑飘零的时光和岁月。他传奇而异于寻常的人生,铸成了他雄浑壮阔的灵魂,入佛仙道的特殊经历,更使他的琴声多了不同凡俗的绝尘之气!

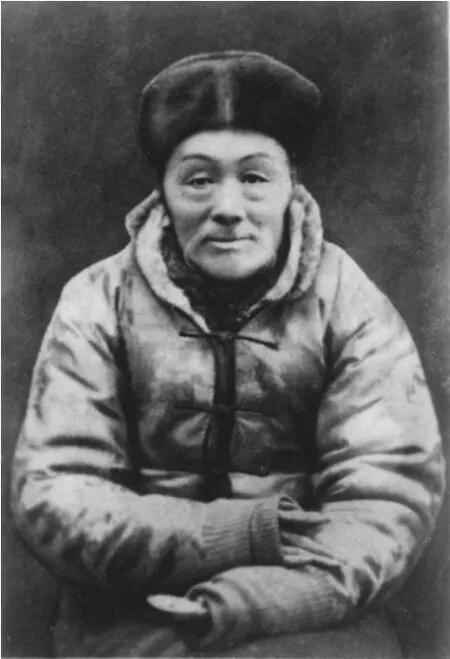

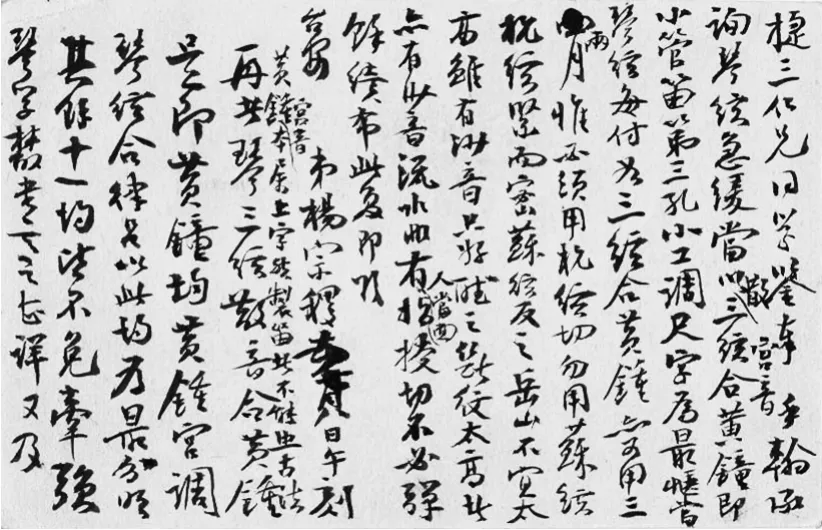

图1 黄勉之(1853—1919)像(中国艺术研究院资料馆提供)

一、黄勉之其人

黄勉之(1853-1919)是清末在北京最有影响的琴家,其身世不详。但给他写碑文的是民国初年名士王树枏(1851-1936),他是光绪十二年(1886)进士,民国时任清史馆总纂。王树枏在碑文中这么写道:

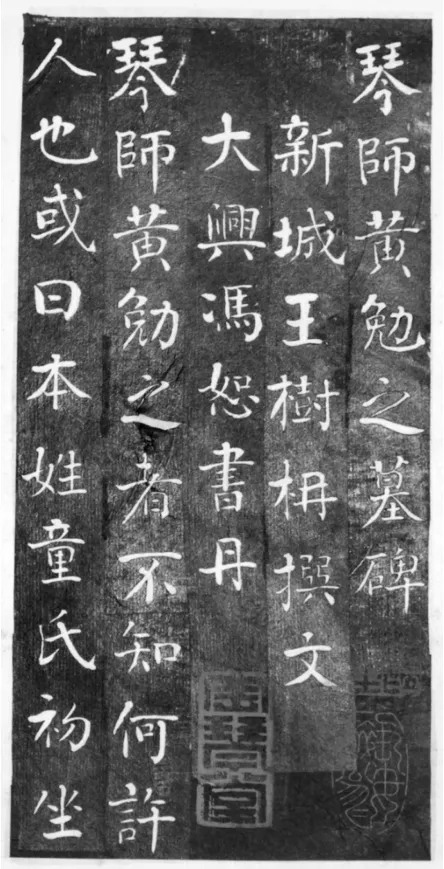

琴师黄勉之者,不知何许人也?或曰:“本姓童氏,初坐法逃金陵某寺为僧。继又与人遘讼,变姓名走匿燕市。”而勉之则自言:“金陵僧有枯木禅师者,善弹琴,非其徒不传。于是始削发从之学,学成复还俗。”然卒无能道其详者。京师人无识与不识,皆呼黄勉之云。

从上文可知,黄勉之原来姓童,因犯法而逃至南京某寺出家为僧。后来,又因为与人有官司而隐姓埋名,匿身京师。对此,黄氏弟子杨宗稷亦称“其生平出处不敢知”“或谓往昔南京某寺僧以琴名江南,因事在缧绁之中,后变姓名得官来京师,疑即其人云。”杨宗稷文中的“事在缧绁之中”,也是意指黄勉之或有牢狱之事。对此,黄勉之自己的说法有异,他自称是因为听闻金陵枯木禅师(释空尘)善琴,但空尘不收俗家弟子,他是为了学琴而削发为僧,学成后还俗。这件事具体如何,不得而知了。

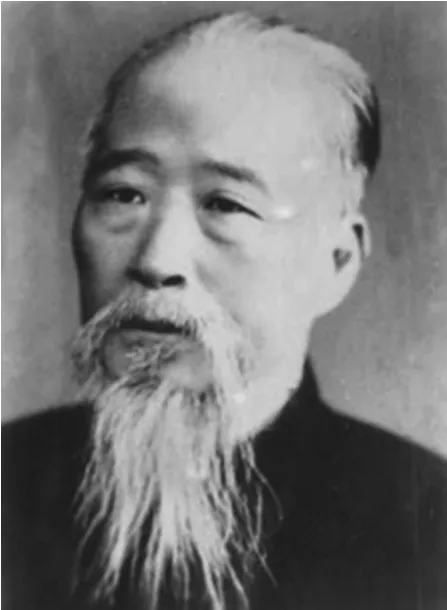

图2 琴师黄勉之墓碑文拓片(郑珉中提供)

黄勉之是江苏江宁人。杨宗稷称他操南京口音,民国文人枕流则说他说一口半南京半扬州的话。其行迹生世虽然不清楚,但见过他的多称他是“异人”:

黄勉之,异人也,操南京音,声响如笙簧。貌清癯,不逾中人。目小,闪闪若电。步履从容端整,而旋转如风,行不动尘。稠人广座,终日不发一言。言则恢奇诡诞,旁若无人。谈仙佛神怪事,俨然身历其境。善结跏趺坐,两膝相去尺许,谓能终日不起。或行,或坐,或立,身如垂绳。虽病未尝伛偻。读儒书不多,然于佛经内典教宗仪式,若数家珍。常有见道语,似从禅宗彻悟得来者。道藏丹经亦时流露。

不仅杨宗稷这么认为,见过他的枕流亦称他是“江湖异人”。黄勉之虽然读书不多,但自幼习武练剑和中年修行佛道的特殊经历,使他的琴声多了一种迥于凡俗的绝尘之气,如杨宗稷说:

要其行迹略近于是,然不如是,安知不早与仙佛道中真修俦侣,徜徉深山穷谷间,其绝调岂尘俗所得闻,更何望传于后世。

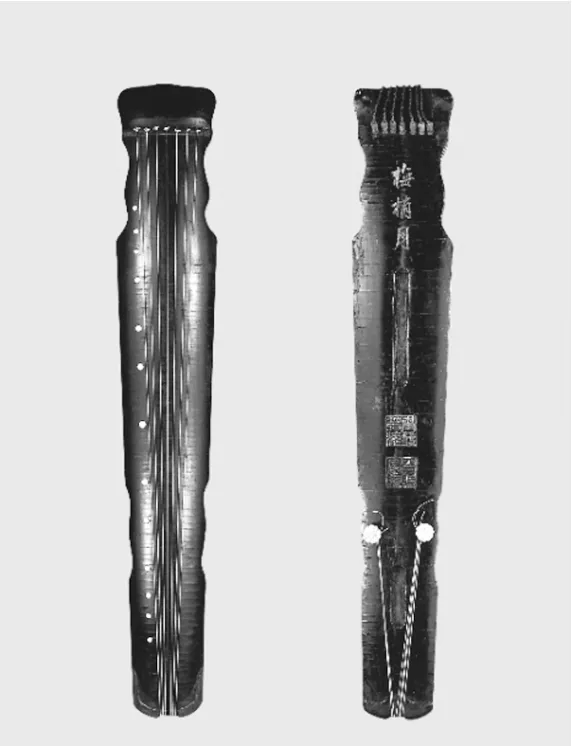

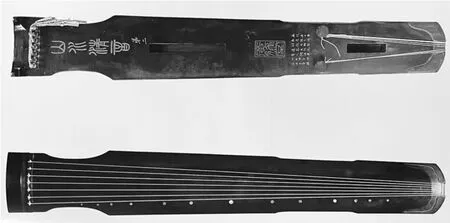

黄勉之在北京的生活是比较艰苦的。他住在宣武门外骡马市街附近的烂缦胡同西边的箭杆胡同,因胡同如箭杆,很小,故名。枕流登门见他时,称黄勉之的寓所是一个坐北朝南的小三开间。中间是堂屋,挂着一块“广陵正宗琴社”的牌子,两旁是一副翁方纲写的对联,上面写着“一弹秋水一弹月,半入江风半入云”,对联已显破烂。西边是卧室,东室便是他的琴房。琴房的壁上是一张明代的古琴,他觉得声音不好,很少弹。平时琴桌上放着一张“龙泉吟”的唐琴,以至于让枕流深为感叹:“他真不失剑客身份,连琴名都是用的剑的名字。”此琴通体牛毛断,声音苍润。其实,黄勉之之前还有一琴,名“梅梢月”,此琴后来转给了他的弟子红豆馆主溥侗,溥侗又转给了张荫农,之后辗转到了王世襄手中。“梅梢月”琴宽而长,黑漆蛇腹断。龙池下有阴文“青天碧海”、阳文“月佩风环”大方印皆填金罩漆。其音色润透无比,管平湖先生尤喜弹之,以为深夜别具妙音。

1916年,杨宗稷任职湖南南县等地知府期间,曾赴长沙,与长沙范君秉均、湘潭宾君楷南,倡仪在学校中以“随意科”的方式,开展古琴教学。宾楷南,名玉瓒,湘潭人,为湖南科举考试中最后一个解元,其时任湖南公立法政专门学校校长。后因杨宗稷任职南县,不在长沙。丁巳年(1917),宾楷南聘黄勉之赴长沙,集该校较为聪颖的学生数十人,专授古琴,至年余方归。这或许是最早在高校教授古琴的例证。

己未(1919)正月二十八日,黄勉之因病殁于宣武门南之寓庐,享年六十六岁。

图3 宋“梅梢月”琴,黄勉之遗琴,王世襄旧藏⑬

二、黄勉之的古琴师承

以往琴界一般认为,黄勉之是师从浙江萧山的琴家陶梦兰,后师从广陵派琴僧释空尘。基本无人提及还有一个一元子的人。而在笔者看来,一元子才是对黄勉之影响最大的一位老师。

1.一元子

一元子是他的道号,又称一元先生。他是剑师,其姓氏不详。相传他“久不食人间烟火,望之如八九十许人,绿睛方瞳,冬夏一单衣,状如疯癫,背葫芦席地而坐”。黄勉之早岁曾师从一元子学剑。因为年少的时候意气太盛,一元子便将他的剑收了回去,继之教他古琴以养气。可知,一元子或为黄勉之古琴之蒙师。黄勉之虽说后来并不以习武为生,但见过他的人都知道他的武艺是很厉害的。民国文人枕流亦善剑,曾在北游燕京的船上,见过黄勉之舞剑,称黄勉之“挥剑纵舞,旋回如风,小说上所说的只见白光不见人,确有那样的妙处”。且舞完剑后,其神色不变,亦堪称江湖异人了。杨宗稷称黄勉之“平日如木鸡,偶与人争论,则神恣英发,举动矫捷,似非三数人所能敌者”。显然,这与黄勉之自小习武不无关系。对一元子的琴艺,黄勉之也是十分敬佩。枕流在北京黄氏寓所听他弹琴,惊为闻所未闻。黄勉之则谦让未遑道:“见笑了,这算不了什么事。你要听了一元子的琴,不知怎么飘飘欲仙呢。”

枕流听黄勉之弹琴的时候,他已经六十多岁了。但他没有提到其他老师,只提一元子。一元子在黄勉之心中的地位,由此也可见一斑了。

2.陶梦兰

黄勉之的另一个古琴老师,便是浙江萧山琴人陶梦兰。那么陶梦兰又是何许人呢?

有关陶梦兰的史料很少。《历代琴人传》引枕流《旧友琴谱抄》所载,称陶梦兰在清末曾任大理正卿,光绪三年(1973)去官,隐居燕市。其琴艺绝高,藏有“蛀桐琴”,黄勉之常常见此琴。而杨宗稷则称陶梦兰藏有一假焦尾琴,他一生见琴千数,不能出其右。陶梦兰在民国时尚健在,年八十余。其女也善琴,另有天台某僧、泰州江卿和黄勉之三人。

另据杨宗稷《琴师黄勉之传》所载,黄勉之所自署的“广陵正宗琴社”,同社共有七人,以受益于萧山陶梦兰先生居多,由此可知,陶梦兰或为广陵派。

黄勉之等结社“广陵正宗琴社”的时间,据杨宗稷说是在刘仲良抚浙期间。考刘仲良即晚清重臣刘秉璋,安徽庐江人,咸丰十年进士,授翰林院编修。刘秉璋任浙江巡抚的时间是在光绪九年(1883)3月。在浙期间指挥了著名的“镇海之役”。因其功勋卓著,于光绪十二年(1886)6月,被清廷委以四川总督一职,之后去浙赴蜀。据此推断,黄勉之结“广陵正宗琴社”的时间应当是在清光绪九年至十二年间(1883-1886),跟陶梦兰学琴亦当在这个时间前后。其时,黄勉之三十余岁。至于他师从陶梦兰学琴的具体细节,则不得而知了。

3.释空尘

黄勉之还有一个比较重要的老师,便是广陵派琴家释空尘。

释空尘(1839-1908年),又名云闲,俗姓姜,江苏如皋人,少孤,以教蒙童为生,未弱冠即剃度为僧,初学琴于如皋菩提社主僧释牧村,后往来于大江南北,兼能书画,一度为苏州护国寺方丈,晚年在镇江金山寺。著有《枯木禅琴谱》《未筛集》。

据黄勉之自称,因为释空尘不收俗家子弟,他因此而出家二年,专为师从释空尘学琴。不过,黄勉之出家是因为犯法逃罪还是真为了学琴,我们是不得而知了,但他的确当过僧人。不过,从他人的描述来看,黄勉之与释空尘的琴风迥异。民国文人枕流自小就经常在空尘住持的寺院听空尘弹琴,后来再听黄勉之的琴,他是这么形容的:“一个是清淡孤远,一个是雄奇刚健;一个是古井无波,一个气吞长虹,一僧一侠,完全不同。”对于两人的琴艺,枕流称虽不敢下断语,但是他显然更“喜欢黄先生的琴,来得杨小楼式一点”。

综上所述,黄勉之的古琴师承,有一元子、陶梦兰和释空尘三人。剑师一元子,其流派不详。陶梦兰和释空尘,均为广陵派。可见黄勉之古琴的流派风格主要承自广陵派,他自己也“时时自称其法得广陵正宗”。不过,黄勉之虽然是江苏江宁人,并曾寓居金陵,但坊间称他所属为金陵琴派,则是没有依据的。

三、黄勉之的古琴教学与演奏特点

黄勉之是一个沉默少言的人,平日里“兀坐枯寂,貌如湿灰,终夕默默,不出一语”。然而,一旦说要弹琴,就立马精神焕发,且有武夫剑客的肃然之气:“检容授琴,雄峻凝整,若武夫按剑危坐,凛凛然不可肆以干也。”——看来,这真是一个为琴而生的人!

黄勉之弹琴的特点之一,是指下的功夫很深,其用指苍劲有力,取音坚实明亮,力透琴背,入木三分:

其用指力重能透木,声清而响坚,触撇擽捋,以神为宰,以气为使,安趋诡赴,贯以始终。古人所谓疾而不速,留而不滞者,勉之皆能罄其妙,不可以名状言也!

如今,我们虽然无法得以聆听黄勉之的琴音,但从杨宗稷的弟子管平湖、李浴星这一派的弹奏录音中,均可感受到这一特点。那种苍劲有力、雄健浑厚的音色,是这一脉迥于寻常的演奏风格之一。的确,弹奏古琴如果按指不实,声音发飘,那么即使技术再熟练,也是难以打动人心的。那么,如何做到这一点呢?杨宗稷这样写道:

自谓仙灵经过亦必停骖。入调后,精气内含,形同槁木。收视反听,摄息凝神,寄呼吸于指下,可以代喉舌。唇微动,念念若有词。右手如善书者,纯用笔尖,往复屈伸,银钩铁画。左手入木三分,自谓按音能透过琴底,而望之不甚用力,但闻金石之声。丝毫不妄动,虽新弦进退无杂音。以兵法守如处女,出如脱兔二语拟之差近其妙。

黄勉之练过剑术,且武艺高超,又出家修过佛道,这对他的琴艺是有着一定的影响。他弹琴时善于调气,摄息凝神,以其将精气神贯之于指下,看似不甚用力,但听之则有金石之声。其中,左手要按指要实,要入木三分,且进退吟猱要注意无擦弦之杂音。而右手落指,则似书法写字那般,要纯用笔尖,从而使勾剔抹挑,从容而干净。

其次,黄勉之弹琴时,对琴谱中标志的吟猱、指法及乐曲的节奏、板眼等是十分讲究的,处理得细致入微。他所有的吟猱指法都根据板眼来加以区别和运用。全曲的节奏变化,也利用吟猱进退等指法,从而使其产生疏密浓淡的对比:

吟猱有一定转数,不能以意为摇动。旧谱左右手指法百余种,皆能析及毫芒。以其法施于古谱,进退上下若合符节,自成节奏。最重板眼,吟猱种类以板别之。全曲节奏疏密,又以吟猱进退之板别之。板之缓急,以呼吸之长短别之。初入弄,尽一呼吸之力为一板。以次渐急,曲将终复慢。大曲则三慢而后终。千篇一律,确不可易。而节奏则清奇浓淡,情景各异,无一曲同者。

我们知道,弹琴最忌千篇一律,什么曲子都一个风格。黄勉之认为,每首琴曲的取音、用指、气息、节奏都是迥然不同的,其清奇浓淡,亦情景各异,如此,可见古人制曲之精。因此,对于每一曲的吟猱、节奏要细细体会并将其内涵呈现出来。不仅如此,他还说:“琴,道也,非艺也。知道者寓道于器,即因器明道。是以怡情养性,朝夕不离。”杨宗稷问他:“如何而道可成?”黄勉之答曰:“气与音合,音随气转,庶几近之。”当时说的时候,杨宗稷还不以为然,后来再细细体会,可谓是至理名言了!黄勉之认为,弹琴的人,应当“或溯其渊源所自始,或穷究吟猱之是非”。如此,其演奏方可气韵生动。所谓“以神为宰,以气为使,安趋诡赴,贯以始终”“疏密曲折,层出不穷,如观长卷山水画图,恐作者复起,亦无以过”,即是此意。

关于教学,黄勉之也有一定的程式。他对弹琴的姿势要求十分严格,必须“身离案尺许,臀著几不过一寸,与未坐等。作骑射状,左右手如张弓,两足成丁字形,以一足拍板。调弦动指即贯以全神。有极隽峭清越数十声,非极得意时不弄”。

黄勉之教琴时,一般是两张琴对弹,开始的时候师徒各弹一声,“积声成句,以至于段”。考古学家李济少时也曾师从黄勉之学琴。他晚年和赵如兰(赵元任之女)回忆起儿时学琴的场景说:“我那时住在达子营,他到我家里来教我,一张方桌子,一边摆一张琴,他坐在前边,我坐在他的对面,那时候我还不认识琴谱,他自己抄的,第一个教的就是《归去来辞》。”如果碰到学生初始还不能弹,则先唱弦,将谱字指法唱出以后,再寻声相和。如此,“虽至拙未有不能习熟者”。黄勉之的这种教学方法,一直为其弟子所遵循。据郑珉中所称,当年管平湖教他弹琴,也为两张琴对弹,师徒反复合奏,直至这一个曲子弹得完全和其师一样,才开始下一首琴曲的学习。

黄勉之教人弹琴不仅认真,且无倦容,一旦课期既定,则无论严寒酷暑、大风雪雨不辍。杨宗稷为学习《渔歌》一曲,曾说道:“自癸丑九月迄丙辰八月,与琴师月课十八次,合弹两遍,风雨寒暑不辍,连闰计一千三百遍。求学之难,可胜慨叹。”查癸丑即1913年,丙辰为1916年,前后历时近三年,时间35个月,对弹1300遍。黄勉之曾对学生说:“习琴者当以手弹,勿以口弹,勿以笔弹。”也曾说,如果照谱按弹古曲不得节奏时,则宜反复数十百次,或数日,或数月……如此经年累月,反复按弹,“必得而后已,得之则为一曲精华所在”。其入室弟子杨宗稷先生对此有深刻体会,曾在他的《琴学丛书》中著文详加阐述,说他学了二十曲之后,豁然贯通,发现“其未习者,但属各谱,以黄君法求之,音节自然合拍”。

黄勉之擅长的琴曲有《渔歌》《水仙操》《梅花三弄》《渔樵问答》《平沙落雁》等。民国时期文人枕流曾听他弹了一曲《水仙》和《平沙》,令他瞠目结舌,不由击节称叹。

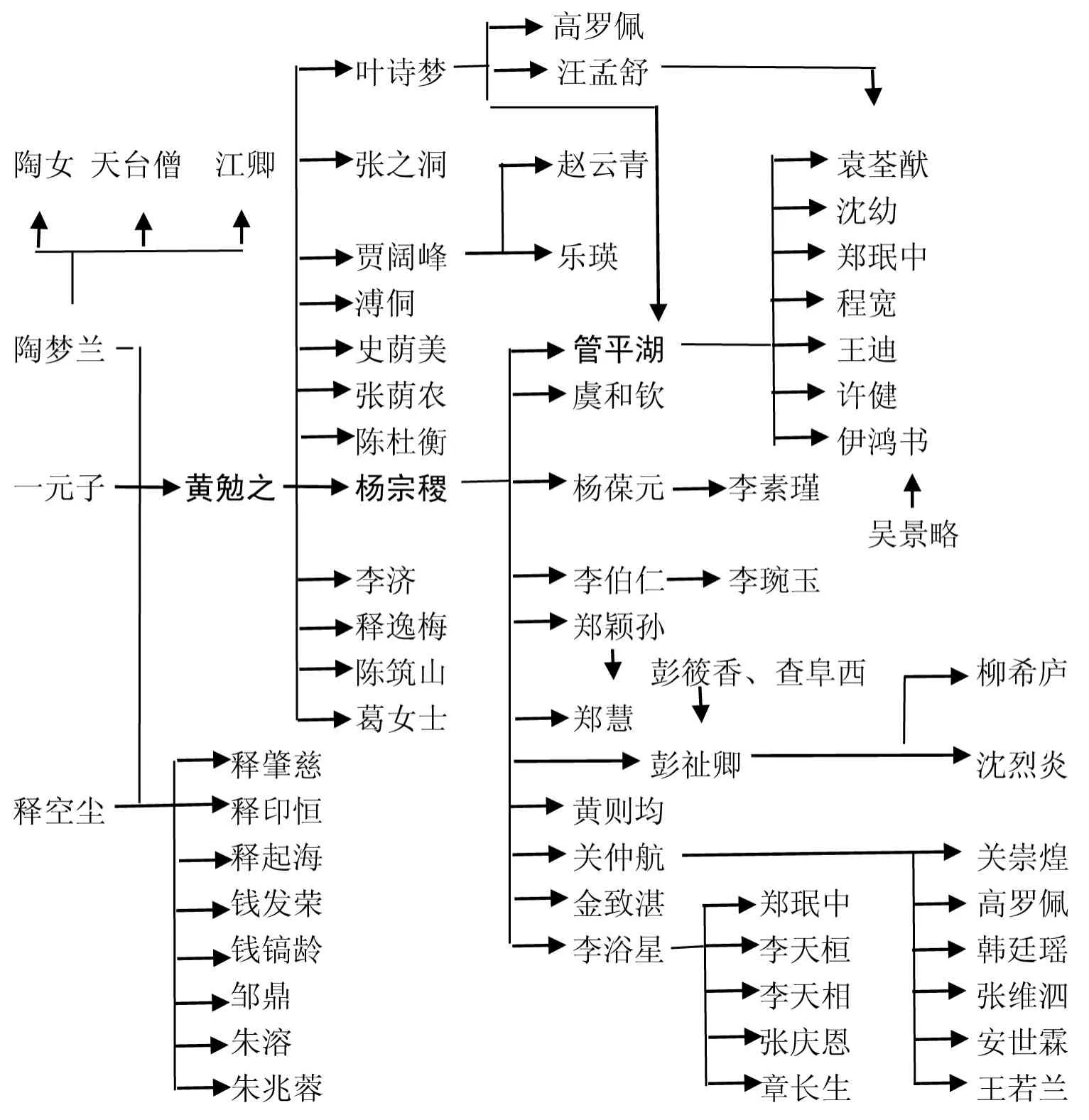

四、黄勉之的古琴传承

黄勉之是清末民初名震京师的琴家,其弟子众多。但据说他在南方时并不教琴,到了北京以后,才开始教琴,或为生计之故。其古琴弟子传有18人,都是在京城向他学的琴。其中既有后来有民国琴坛第一人之称的杨宗稷,还有贾阔峰、史荫美、张荫农等琴家;有张之洞等朝廷重臣,也有叶诗梦、溥侗等皇亲国戚和李济这样的学界名流。此外,还有鲜有人提及的陈杜衡、陈筑山、葛女士、北京龙泉寺方丈释逸梅等。现择其要概述如下:

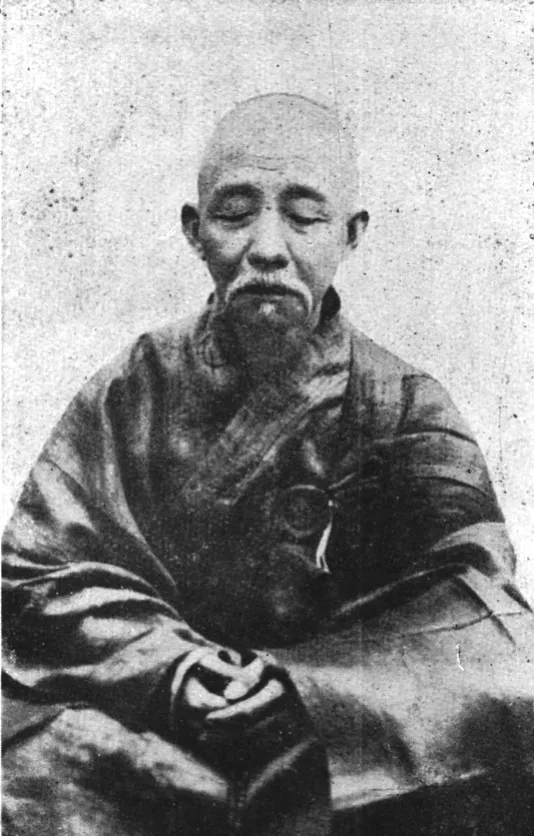

1.杨宗稷

在黄勉之的弟子中,“最肯下苦功、最肯研究,结果能够得其神髓,并且著书立说,把黄先生的本领,一一形诸笔墨,传给后世的,就只有九疑山人杨时百一人了”。

杨宗稷(1864-1931年),字时百,亦作诗伯,号九疑山人,湖南宁远人。清末贡生。在家乡曾学过琴,到北京后又继续向黄勉之学琴。晚年在北京设“九疑琴社”传琴,著名古琴家管平湖曾从其学,其子杨葆元亦能琴。其弟子中知名的还有李静(伯仁)、关仲航、虞和钦、彭祉卿、李浴星等。对于杨时百的琴学贡献,查阜西曾言:“三十年来,时百琴艺曾独步燕都,又复集成巨著,琴弟子满天下,琴坛已许为一代宗师。”

图4 杨宗稷(1864-1931)㊶

杨宗稷早年在湖南时已学过琴,但弹的并不好。后来基本上靠自学,弹琴时碰到的疑问也是自己琢磨,但依然存在着不少问题。师从黄勉之学琴后,他的演奏技艺发生了很大的变化。先学《羽化登仙》一曲,乃得“所谓吟猱之法”。且以“黄君之法,求之音节,自然合拍。乃恍然非古人之我欺,而后人之自欺也”。

关于杨宗稷师从黄勉之学琴的时间,各家说法不一。其侄子杨宝禄认为是在1905-1907年间,吴叶认为是从1908始,至1911年截止,前后是三年。依据主要是杨宗稷《琴粹·自序》:

戊申仲春,浮沉郎署,索居寡欢,重理丝桐,以消永日。嗣闻金陵黄君勉之不改旧谱,能弹大曲,从习《羽化》一操,乃得所谓吟猱指法,于今三年矣,已习者二十操。……辛亥冬月二四日,九疑山人杨宗稷时百甫自叙于宣南之风鹤琴斋。

从这段话可知,杨宗稷从黄勉之学琴的时间是从光绪三十四年戊申(1908)至辛亥(1911)冬月,前后历时三年有余,共学习二十余曲。然而,从杨宗稷《渔歌》一曲的后记“自癸丑九月迄丙辰八月,与琴师月课十八次,合弹两遍,风雨寒暑不辍,连闰计一千三百遍”可知,杨氏仅为学习《渔歌》一曲,即从癸丑(1913)九月至丙辰(1916)八月,整整近三年。可见直至1916年,杨氏仍在从黄勉之学琴。由于黄勉之住在宣外箭杆胡同,杨宗稷住在丞相胡同,二家仅相距数百米之距,平时学琴和来往还是十分方便的。

1916年8月以后,杨氏应当没有再跟黄勉之学琴了。他于是年八月离开京城,其后在湖南南华、东安、南县等地任职。至于1911年至1913年9月间,虽因史料所阙,学琴情况不得而知,但想来应当不会间断。

1911—1914年间,杨宗稷曾对《碣石调·幽兰》,进行了开拓性的研究与打谱,是近代第一位研究和打谱《碣石调·幽兰》的琴家。杨氏曾请黄勉之研习此曲,黄氏推辞了。查阜西推测,可能是“旧时艺人回避‘吃力不讨好’之风气。黄即能之或亦不为人弹,亦旧时能之而不自信,则不愿使古人受毁之美德也”。黄氏既不弹,杨时百遂开始研究此曲。方法是先释谱,释定之后译成减字谱,然后按弹。杨氏完成全曲谱字校订、指法及谱字译解之后,刊行了《幽兰古指法解》《幽兰减字谱》《幽兰五行谱》,收入他所编纂的《琴学丛书》之中。

杨宗稷以其深湛的研究,首次将《碣石调·幽兰》文字谱译成减字谱,对于后来研究《碣石调·幽兰》谱具有奠基性的意义。查阜西对此评价说:

杨氏一生对古琴苦学,其处理《幽兰》所下之苦功更甚,其时并无今时材料,而竟能以对谱参详,取法清初指法旧解及平常经史之文作为旁证,求得结论。尤可怪者,其结论竟能掌握《幽兰》指法几过半也。

在打谱方法上,杨氏也有所发现。杨氏谓:

按古谱照弹,俗名为打谱,打谱遇为难时,弹之不能成节族,则惟有将所弹数句数字,反复将节奏唱出,然后一弹即成,是为打谱不传之秘诀。与唱戏唱曲为两事,非以为人也。

而黄勉之虽未对《碣石调·幽兰》进行打谱,但在杨氏之前,他已开始了发掘古谱,杨氏上面这段有关打谱之体会正是得自其师黄勉之。

杨氏之从事古谱发掘,在某种意义上来说,出自于其对重建古谱之信心。杨氏曾于《琴粹自序》中说:“予弱冠嗜琴,传习数曲,迨寻旧谱,迄不成声,于是每遇操缦之士,必询学谱之法,皆谓非改不可弹。于是心意遂灰,竟成疑窦,决然舍去,垂廿余年。”“今之琴谱,人自为师,家自为学。彼之所谱,此不能通其法。甲之所弹,乙不能喻其辞。琴工学至数年,至血指或不成声。”

黄勉之对杨宗稷的影响是比较大的。自杨氏师从黄勉之学琴后,黄勉之“以其法施于古谱,进退上下,若合符节,自成节奏”“善按弹古谱,不改一字一声”的弹奏方法,与之前杨氏所见“非改不可弹”的情形,大异其趣,从而使杨氏找到了重建古谱之信心。据杨氏所述,黄勉之在打谱时,在“照谱按弹古曲不得节奏时,宜反复数十百次,或数日,或累月,必得而后已得之,则为一曲精华所在”。当然,由于史料所限,我们不能得知黄氏“打谱”的具体情形。

杨宗稷一生弟子众多,开创了九疑琴派,编纂刊刻了43卷的古琴巨著《琴学丛书》,在近代古琴史上有着举足轻重的地位。

图5 杨宗稷手迹(李天桓提供)

2.溥侗

爱新觉罗·溥侗(1877-1952),字后斋(一作厚斋),号西园,别号红豆馆主,“民国四公子”之一。他是溥仪的族兄,其父载治是乾隆帝第十一子成亲王永瑆之曾孙,过继给道光帝长子隐志郡王奕纬为子嗣,世袭镇国将军、辅国公。溥侗自幼读经史,学诗文,研习琴、棋、书、画,收藏金石、碑帖,尤酷爱并精通京昆剧艺,生旦净末丑兼工,并对笛、二胡、弦子、琵琶等无所不通,世人尊称为“侗五爷”。

溥侗通晓词章音律。据他的昆曲弟子叶仰曦所述,溥侗是和他的姬人刘筼一起学琴于黄勉之的,尤其擅长弹奏《渔歌》一曲。溥侗也好藏琴、鉴琴。今故宫博物院所藏著名的“九霄环佩”琴,即为溥侗故物。清末,面对外戚权炽,时局动荡,溥侗乃徜徉于泉石林壑之间。他当时在西山有别墅,其间幽涧琤琮,林木茂美,溥侗常与挚友管劬安(管平湖父亲,清代宫廷画家)、金北楼(王世襄舅舅、湖社创始人)等啸咏其间,吟诗作画,弹琴赏曲……1919年秋,溥侗携其姬人刘筼(五娘)居西山别墅,杨宗稷其好友瘿公也应邀去西山溥侗别墅小住多日,每日弹琴赋诗,罗惇曧(瘿公)曾为此赋诗一首:

偕隐能携传蚕室,多才原胜赵鸥波。

箯兴载得囊琴叟,已泛余声上竹波。

溥侗与杨宗稷乃称同门,黄勉之故去后,溥侗多次参与了由杨宗稷主持的“岳云别业琴集”的活动。民国年间,只惜,溥侗因痴迷京昆,后来很少弹琴,其声名也为京昆所掩。

图6 爱新觉罗·溥侗(1877-1952)

3.张之洞

张之洞(1837-1909),字孝达,号香涛,清代洋务派代表人物,与曾国藩、李鸿章、左宗棠并称“晚清中兴四大名臣”。祖籍河北南皮县,同治二年(1863)进士第三名,授翰林院编修,历任教习、侍读、侍讲、内阁学士、山西巡抚、两广总督、湖广总督、两江总督、军机大臣等职,官至体仁阁大学士。

张之洞一生虽勤于政务,但自小习琴读书,性爱山水。他在《抱冰堂弟子记》中写道:“性喜山水林木,登临啸咏,兴来独往。在杭州久病不愈,与疾遍游诸山。于各省程途所经,遇有名胜,虽冒雨雪,必往游览。”如《琴台》诗中写道:“漫嗟孤调简朱丝,当世遗音后世知。梅子山青潮水白,良宵可有抚弦时。”又如《幽涧泉》诗:

幽涧泉,千尺深,长松磊砢生乎南山阴。中有美人横素琴,轸有美玉徽有金。清商激越生空林。

元霜杀物兮萧森,素月默默兮青天心。哀蝯为我唬,潜虬为我吟。牙旷千载,忧思钦钦,抚兹高张与绝弦兮,何怨乎筝、阮之善淫,惟有幽涧流泉知此音。

他曾见文天祥和谢枋得藏琴拓本,感叹万千,写道:

山雁来江南,海潮伏不起。降表签臣妾,湖山亦蒙耻。伯厚且行遁,子昂安足诋?重儒莫如宋,独有文谢美。烈烈柴市风,湛湛桥亭水。无忝大丞相,岂愧小女子?诚知一木微,终为三纲死。幽情托朱弦,激昂作变徵。德音不可闻,遗此双藤纸。超然汪元量,抱琴水云里。

据王树枏《琴师黄勉之墓碑文》所载,张子洞“亦尝从勉之学琴”,具体情形不得而知。黄勉之逝后,闽县刘崧生和民国书法家冯恕,在是年二月十一日,将他葬于北京陶然亭龙树寺张之洞祠之西侧。

张之洞不仅能弹琴,也喜好藏琴和斫琴,相传他曾选材命工依法制琴百张,流布人间。今存世有“山水清音”“兰馨蕙畅”琴等,皆为仲尼式。这两床琴斫于清光绪年间。前者乃桐木面板,雁足、岳山、承露、龙龈等俱用黄花梨木制成。琴腹内有刻款并填朱砂:“光绪庚寅律中黄钟之宫,无竞居士选材命工依法制。”琴背龙池上方有大字篆书琴名“山水清音”四字,龙池下方有篆体“广雅堂”长方大印,另有近代南京琴家王生香(1902-1975)题跋。“兰馨蕙畅”琴见于中国嘉德2020 秋季拍卖会“丝桐金声——名家藏珍古琴萃选”,其琴名、腹款均与“山水清音”琴同。

图7 清光绪“山水清音”琴,张之洞监制[61]

4.李济

在中国现代学术史上,这是一个相当重要的名字——李济。他有中国考古学之父之称,他是著名的人类学家,但他同时——也是黄勉之的古琴弟子。

李济(1896-1979),字受之,后改济之,湖北钟祥郢中人。1911年考入清华学堂,1918年官费留美,1920年获得社会学硕士学位后,转入美国哈佛大学。1922年,李济获哈佛大学人类学系哲学博士学位之后,回国任教。1925年,李济任清华大学国学研究院人类学讲师,与著名的四大导师(梁启超、王国维、陈寅恪、赵元任)同执教鞭。1928-1937年,李济主持了震惊世界的河南安阳殷墟发掘。后长期在中央研究院历史语言研究所任职,1949年后赴台湾大学及“史语所”。

图8 李济(1918年冬摄)[62]

李济跟黄勉之学琴的时间,是在他1911年考入清华学堂之后,当时他才十几岁。每逢暑假,李济从清华回到达子营的家中学琴,当时是黄勉之上门教琴的,每周三次。李济晚年和赵元任之女赵如兰,曾经有一个关于古琴的对话,讲述了当初跟黄勉之学琴的经历和细节:

赵:您以前学古琴时,是每天很intensive地练,还是……

李:晩上练,是黄勉之教我。他抽鸦片,是贵州人。我小时候在家,老太爷教家馆,有些人弹古琴我听过。因为当时没有好音乐,古琴比较高尚,我就常听古琴,觉得很有意思。在清华读中学时,就跟黄勉之学(我说试试看)。那时是每逢暑假,我从清华回到达子营家中就学琴。每周三次,他来家教我。用两张琴,一个长桌,我和他面对面坐。我从调弦学起,学用指(初步)。完了就教我认他自己抄的琴谱。我学的第一个调子就是《归去来辞》。黄勉之每天写一段谱,我照弹。隔一天他来,先复习,纠正不对的地方。这样学了好几年暑假,开学上课后在校中就没学也没弹,回家才弹。

赵:您那时多大(岁数)了?

李:那时不到二十,才十几岁。去美国留学,学琴就中断了。但我是带了琴去的。那时,你的老太爷(指赵元任)叫我弹给他听。你们家住在Sacramento street,你刚刚出世,我还常抱你(二人同笑)。你的老太爷还说很想跟我学(古琴)。但弄了一阵子就没弄了,没有学成,我是不敢“误人子弟”(同笑)。在美国五年,念哈佛时陈寅恪、俞大维都在。一次陈寅恪在Harvard Square遇见我,他问我:“你是跟黄勉之学琴的吧?”他告诉我黄死了。黄勉之最得意的学生是杨宗稷(时百),湖南人。他编了一部《琴学丛书》,想要印可是没有钱,后来是我带他印的。我那时在南开教书,又跟Freer Gallery订了合同,参加他们的考古工作,手里有几个钱,于是就帮他印了。他送给我十部,我也没有用,都留在北平。现在张奚若家里有没有,我也不晓得。《幽兰》是敦煌的卷子,在日本找出来的(赵:从一个庙里找出的)。原卷是个文字谱,黄勉之把它弄过来,弄得能弹了。杨时百能弹,杨的儿子也弹得很好,曾有一个Dutch从他学弹古琴。

赵:是凡·古立克吧?

李:是凡·古立克。

从上面这段对话里,李济不仅讲了跟黄勉之学琴的过程,也谈到了协助出资刊刻杨宗稷《琴学丛书》之事,还提到了赵元任听他弹琴,并想跟他学古琴事。陈寅恪则在哈佛和李济提到了黄勉之去世的事情。当然,上述对话中有些不太准确。上文中学古琴的凡·古立克,是指荷兰汉学家高罗佩(R.van Gulik),但高罗佩在北京是跟黄勉之的弟子叶诗梦学琴,非杨宗稷。至于《碣石调·幽兰》则是杨宗稷首次打谱,亦非黄勉之了。此外,李济之子李光谟提出,可能是晚年记忆的问题,李济在这次谈话中说“开学上课后没学也没弹”,这话也是不够准确的。事实上,据《清华周刊》报道,李济仅1915年11、12两个月,就在招待美籍教师的茶话会和同乐会上,两次弹奏古琴。

图9 1925年李济在清华学校国学研究院(前排右起:赵元任、梁启超、王国维、李济)[65]

其后,李济还和赵如兰谈到了黄勉之对指法和弹琴的一些具体要求。

赵:清华沈鸿来(李方桂的同班)的太太是香港岀名的弹古琴的,我跟她学的。

李:哦!我记得黄勉之教琴最忌戴指甲(套)。他讲吟猱,最讲究这个指头(示左手拇指)。左手大指要用好,否则弹不好。右手中指、食指、大指三个指头都可用,无名指不能用。无名指要跷起,跷不好,勾、剔、抹、挑就不对。指甲只能留一定长度(赵:太长不行)。黄勉之的指甲磨去一半,都生了老茧。黄勉之说,才磨时要用蚕茧薫,可以生茧快些(二人同笑)。看来,小姐们做起这事可是苦得很。

赵:谁磨都要很费劲。

李:男孩子反正无所谓,刀枪都玩。

这次谈话结束两周后,李济因心脏病猝发逝世于台北。

这里,值得一提的是,民国时期,在“五四”新文化运动的大背景之下,中国传统文化在一些现代知识分子眼里是弃之如敝屣的糟粕,古琴也不例外。面临西学东渐的大势,一般人皆以学钢琴、提琴为进步和时尚。因此,像李济这样学弹古琴的知识分子并不太多。陈寅恪就曾在一次会上说:“赵元任是带着钢琴去的美国,李济是带着古琴去的。”但赵元任毕竟是赵元任,带着钢琴去美国的他,也一度有过想和李济学习古琴的愿望和行动。但另外一些知识分子则不然了。1925年,“五四”新文化运动进行到第六年,“新月社”的著名作家陈西滢(1896-1970),便曾和李济有过一番关于古琴的争论。

显然去聆听微弱晦涩的琴声,对陈西滢来说,是一件无趣而乏味的事情。他在《听琴》一文中写道:

在闭目静听的时候,他的心忽然的想到了一封多时没覆的信,或是明天必须付的账,或是奇怪为什么这一曲老是弹不完。曲终张目的时候,他一定摇头拊掌的说好,决不愿意说古琴原来并不怎样的好听。要不是这样,不爱莎士比亚你就是傻子,不爱古琴你逃不了做牛。

陈西滢这篇二千余字的文章,说到底其实就是一个意思,古琴不好听,古琴没意思:

寒山寺的钟声,苍蝇扑纸窗声,檐马丁东声,石激水面声,已经有很大的分别,它们依赖环境的烘托,已经大不相同了。把这种声音来同古琴比较,

古琴已经进步了几百倍,我当然也承认。不过,把古琴的音调来比钢琴和提琴,又何尝不是钟声和古琴的差别?不用说钢琴和提琴了,就是我们的琵琶、胡琴也已经是进步的乐器。

如果仅仅是陈西滢不爱听琴,那也罢了,关键还在后面:

有许多大家崇拜的事物是曾经许多代评衡家精确的研究才成立的,有许多是已经僵了的化石,应当加以扫除的腐朽物。评衡者的重新估价,就是让这里面分出个清白来。……要是他们说“文以载道”,“言之不文,行而不远”,你就有九分的把握知道文言一定有毛病;要是他们说“对牛弹琴”,你也就知道古琴将来的运命了!

陈西滢以西乐为标准对古琴的价值进行质疑,他不就认为古琴是那个“僵了的化石”“应当加以扫除的腐朽物”么!显然,这让李济按捺不住了,他写了《谈古琴的运命》一文,予以反驳,开篇就用了反讽的语言:

我们可以说,古琴这东西根本上是一个没意思的玩艺,冤了我们中国人这几千年。那喜欢玩古琴的人就像喜欢吃疮痂喜欢吃粪浸芝麻的人一样。现在好了,我们有了科学,知道疮痂一类东西实在没有可吃的道理。我们有了艺术,也知道那古琴实在没有可玩的地方。所以它们的末运都到了,不久就要死它们的当然的死。取而代之的有鸡汤,有牛肉汁,有琵琶,有提琴。

针对陈西滢的观点,李济也不客气了:

“知道好音乐为好音乐的人”,也许自己知道什么是好音乐,但是若要以此号召别人,总须加一点注解。至于可以叫我们忘掉了我们的环境的音乐,是不是最美丽的音乐这也是一个疑问。所以我恭恭敬敬地请愿于西滢先生,请他把他批评音乐的标准再校一下。

在李济看来,古琴不需要流行,也从来就没有行时过,它自古就是僧人、道士、隐士的一件乐器。他说:

一个好坏的标准,他都不知道;当然他讲古琴的时候就不知不觉地带一点偏见。……假如有一代只有一个人忠实地喜欢那古琴的音乐,那其余的十几万万人若是没有研究过这一个人所以喜欢它的缘故,也不能遽然断定它的运命。

当然,民国时期知识分子对于古琴音乐的忧虑或争辩,在今日看来,似已不存,古琴如今已成了国粹,成了人类共同的文化遗产和表征!

然而,在那个时代,像李济这样受过西方教育和文化洗礼的现代知识分子,能对古琴艺术能有如此深的认识和挚爱,是十分难得的。他不仅写文章予以驳斥,在行动上也选择了坚守。著名诗人徐志摩和李济在美国马萨诸塞州的克拉克大学留学期间,曾同住一个寝室。回国后,两人时有往来。据徐志摩的表弟、曾任台北故宫博物院院长的蒋复璁(1898-1990)回忆,李济1924年在南开大学任教时,曾应徐志摩之邀,在北京西城中街参加“新月社”的活动,并在会上演奏了一首琴曲《捣衣》,蒋复璁和陆小曼各唱了一段昆曲。

在琴学方面,李济留给我们的是他对于琴曲《碣石调·幽兰》的研究。20世纪初,与李济同门的师兄杨宗稷率先对琴曲《碣石调·幽兰》进行了打谱,这引起了李济的注意和兴趣。他发现了《幽兰》中竟有如此丰富的和声使用,对此,李济对该曲中的实例进行了分析和总结,并认为隋唐以后的琴曲,在这方面似有退化的意思:

计《幽兰》所用之和声,以不协音之长二度为最多,全曲一千余声,用长二度几两百次;其次就是不完全协音之短三度及长三度;再次方为完全四度,完全五度及完全八度。熟于欧洲音乐史的人大多数都承认第十世纪以前,欧洲所用的和声只限于完全四度、完全五度及完全八度,用长三度,短三度是第十世纪以后的发展,至于采用长二度,完全是中世纪以后的事实。何以在中国梁陈隋的时候已有用长二度作琴曲的事实,而在现在的中国音乐界,几不知和声为何事?现在流行的琴曲,多数是以单声为主的。惟有《释谈》一曲用双声之多,近似《幽兰》,不过释谈所用的和声,几全为完全八度及完全五度,只有两次用长二度,两次用长六度,照这件事实来看,中国音乐自隋唐以后全是退化,但是这话并不是答覆上列的疑问,退化的缘故,是我们应该研究的一个问题。我个人相信要解决这个问题,不是单靠读以五行相生解释律吕的书所能的,至少我们也应该留意唐以来所传的乐曲及乐器,把它们作一番剔抉的工夫,以发现

各时代乐曲所据之乐理何在。

李济关于《幽兰》的研究,在今天看来,尚属粗浅,但此篇文章距今已近百年,这大概是第一篇关于《碣石调·幽兰》研究的学术论文,殊为难得。

5.贾阔峰

贾阔峰,一名扩风,生卒年不详。据乐瑛、关仲航、管平湖等所述,他原系小商贩,以售棉线、棉带为业。向黄勉之学琴后,渐能按谱成曲。常到富商贵官之家登门授琴,以后改以授徒教琴为业。黄勉之去世之后,贾阔峰取其“金陵琴社”招牌,悬己门上。又经常与张笏臣往还。张笏臣(一名虎臣、笏丞),曾经在琉璃厂最早的古琴店铺来薰阁琴室做过学徒,司理古琴买卖,并曾师从张瑞山及孙晋斋学琴。张笏臣尤精于古琴的鉴别和修复,又精于篆刻,后在琉璃厂自设“义之斋”,经营墨盒、眼镜及为人修琴。他擅长刻桐墨盒,其修琴技术亦十分高超,能做到剖腹而不损音色,髹漆而不碍断纹。曾为杨宗稷修复“雪夜钟”的龟纹断,重补新漆,其断纹如故,亦为李伯仁修过唐琴“飞泉”。贾阔峰与张笏臣常互为标榜,贾为多得琴资,张则为多得古琴买主。

贾阔峰的学生中较有影响的琴家有乐瑛、赵云青等。另许健《琴史初编》提到近代琴家溥雪斋亦曾受学贾阔峰,但依据不足。

6.叶诗梦

叶诗梦,初名叶赫那拉·佛尼音布,字荷汀,又号师孟。辛亥革命后易名叶潜,字鹤伏,号诗梦居士,系慈禧太后之侄。其父叶赫那拉·瑞麟是慈禧之兄长,清廷重臣,历任军机大臣、两广总督、文渊阁大学士等。其兄怀塔布历任内务部大臣、宫内电灯局局长等职。光绪三十四年(1908)11月14日和15日,光绪和慈禧相继驾崩,1911年辛亥革命。面对朝代更迭,家国变故,叶诗梦自此日以琴、诗、书、画自娱,在京以行医授琴为生。物质生活虽然贫困,但他每日汲浆灌园,开窗对月,弹琴读书,逍遥自在,乐以忘忧,也自有一番趣味。叶氏遗著有《诗梦斋琴谱》,刊行于民国三年(1914),共八卷。

叶诗梦前后师承的琴家很多,大体来看,有刘蓉斋、祝桐君、祝安伯、孙晋斋、道士静修、释空尘、黄勉之等人,可谓博采众长。叶诗梦从黄勉之主要学了《羽化登仙》一曲。该曲叶诗梦在幼时曾从祝安伯学,到宣统元年(1909)春,得到黄勉之的指正,尤其是在吟猱方面,让叶诗梦受益颇深:

《羽化》一曲,余幼年从祝安伯、孙晋斋指授,至今卅年矣,曲中奥妙恒多,不得其旨,节奏极难合拍。近于宣统纪元春月,得黄勉之兄,将曲中吟猱详为研究,此中趣味,始为领会。乃近年之一大幸也!荷汀记,壬子冬,雪深三尺,静夜鼓之,颇有雅趣。

查阜西曾称叶氏“从金陵黄勉之受《羽化登仙》一曲,人誉为青出于蓝,另成风格”。

7.史荫美

史荫美(1889-1954),出生于扬州一个书香家庭,但家境并不富裕。19岁时和父亲一起前往北京,就读于北京顺直中学,毕业后进入北大预科。但是因为家境贫寒,最终辍学。民国元年(1912)进入中华民国交通部电政司工作,一直做到主事。后又担任中学教员,抗战前失业,返回扬州。《今虞琴刊》中的《琴人题名录》中写的住址是“扬州大东门八三号”。史荫美所能演奏的乐器很多,除了古琴以外,还擅长古筝、笙、箫、笛等乐器,也精于昆曲。藏有元人朱致远制琴一床。

史荫美师事黄勉之学琴的具体时间不得而知。20世纪20年代初,他曾参加北京岳云别业琴集的古琴活动。返回扬州后,参加扬州广陵琴社的古琴活动。1937年《今虞琴刊》有史荫美所撰写的《对于昌明琴学之我见》文一篇,下题为“广陵琴社”。

8.张荫农

张荫农,字文森,何时从黄勉之学琴,不得而知。从黄氏所学《流水》一曲,尤为精绝,享誉京师。张荫农曾开金店,好收藏,也擅长书画。其子张万里也精于书画,尤工写意花卉,其笔法近陈白阳,与王世襄多有交往。王世襄曾以谢时臣山水长卷易得张万里所藏“梅梢月”琴。

除以上琴人外,黄勉之弟子中还有陈杜衡、陈筑山、葛女士、北京龙泉寺方丈释明净等。其中陈杜衡曾经对古琴的调弦方法进行改革,尝试将琴轸改成螺丝,方便调弦。陈筑山、葛女士曾赴美弹琴,陈筑山的《水仙》、葛女士《流水》,在异国他乡曾博得一片赞赏。美国的音乐家听了以后,认为他们的琴声“是足以代表中国国民性的音乐”。北京龙泉寺方丈释逸梅(明净)也曾从黄勉之弹琴,以善弹《梅花三弄》著称,具体不详。陈筑山、葛女士和释明净曾参加民国时期“岳云别业琴集”的活动,并曾在雅集中弹琴。现将黄勉之一脉的古琴师承及其后的传承列表如下表。

表1 黄勉之及九疑琴派师承系表

结语

王树枏曾感叹,以前听黄勉之弹琴:“座中之客,大都先朝遗老,去国羁臣,莫不收目注耳,长欷累呻,怆怳惨凄,横臆沾唇。初不知涕泗流湎之何因也?呜呼!《广陵散》于今亡矣!然有不亡者存,刊石松下,以妥幽魂。”1919年2月28日,在五四运动开始的前夕,这个被称“黄勉之”的人,悄无声息地从这个世界消失了,走完了他谜一样的人生。人们甚至依旧不知道他原本姓甚?名谁?琴与剑,他心中曾经的柔情与侠骨,也留待人们去猜想……然而,他的琴声,却依旧在用另一种方式流淌和传响。杨宗稷曾评价他的琴艺“为方外最上流所传,与世俗之琴判若天渊”,可谓至言!我想,假如没有黄勉之,或许就没有杨宗稷,没有杨宗稷,也就没有了管平湖,没有了乐瑛…… 一个人,有时就用这样的一种方式,改变了古琴和它的传承。

——本人谨以此文,纪念这位琴坛异人和旷世奇才!

①王树枏 (1851-1936),字晋卿,光绪十二年(1886)进士,先后任四川青神及宁夏中卫知县,兰州道,新疆布政使。时人将其与陈三立以“南陈北王”并称。民国时,曾任清史馆总纂,撰《清史稿》之咸丰、同治朝大臣传,又任国史馆总纂。

②王树枏:《琴师黄勉之墓碑文》,拓印本。

③杨宗稷:《琴师黄勉之传》,载《琴学丛书》,中国书店,1989年影印本,第11册,第18页。

④查阜西编:《历代琴人传》(五·上),引自《枕流旧友琴谱抄》,中国音乐学院中国音乐研究所、北京古琴研究会编辑出版,油印本,第131页。

⑤同③,第16页。

⑥同③,第18页。

⑦此箭杆胡同原位于今西城区烂缦胡同西侧,今已不存。非东城区东华门外箭杆胡同(今存)。

⑧翁方纲(1733-1818),字正三,一字忠叙,号覃溪,晚号苏斋,顺天大兴(今北京大兴)人。系乾隆十七年进士,授编修。历督广东、江西、山东三省学政,官至内阁学士。翁方纲精于金石、谱录、书画等,是清代中叶著名的学者、书法家和金石学家。著有《粤东金石略》《苏米斋兰亭考》《复初斋诗文集》《小石帆亭著录》等。

⑨枕流:《听琴散记:黄勉之的剑和琴(续)》,载《中央日报》,1935年5月18日,第12版。

⑩王世襄:《自珍集——俪松居长物志》,生活·读书·新知三联书店,2003,第4页。

⑪1926年,湖南公立法政专门学校与湖南公立工业专门学校、湖南公立商业专门学校合并,成立省立湖南大学。

⑫同②。

⑬图片来源:同⑩。

⑭同③,第18页。

⑮枕流:《听琴散记:黄勉之的剑和琴》,载《中央日报》,1935年5月17日,第12版。

⑯同③,第16页。

⑰同⑨。

⑱同④,第131页。

⑲同④,第66页。

⑳同③,第18页。

㉑同④,第66页。

㉒刘秉璋(1826-1905),安徽庐江人。咸丰十年进士,授翰林院编修。清同治间从李鸿章镇压太平军、捻军,转战江浙鲁豫。光绪九年(1883)3月,刘秉璋到达杭州,任浙江巡抚一职,其间平力抗外侮,指挥了著名的“镇海之役”。因其功勋卓著,于光绪十二年(1886)6月,被清廷委以四川总督一职,其后督蜀十年,勤政廉洁,直至因“成都教案”而被清廷罢职。

㉓同⑨。

㉔同⑨。

㉕同②。

㉖同②。

㉗同②。

㉘同③,第17页。

㉙同③,第16页。

㉚同③,第17页。

㉛同③,第18页。

㉜同③,第18页。

㉝同③,第16页。

㉞杨宗稷:《琴境三·渔歌》,载《琴学丛书》,中国书店,1989年影印本,第6册,第15页。

㉟同③,第17页。

㊱同③,第17页。

㊲枕流:《听琴散记》,载《中央日报》,1935年5月19日,第12版。

㊳同㊲。

㊴据北京大学堂编纂《京师大学堂同学录》“执事题名”一栏云:“杨宗稷,诗伯,贡生,湖南长沙府”。光绪二十九年调查,1903年刊印。

㊵查阜西:《〈幽兰〉古调之初探》,载《查阜西琴学文萃》,中国美术学院出版社,1995,第57页。

㊶图片来源:《今虞——研究古琴之专刊》卷首插图,今虞琴社编印,1937年5月。

㊷杨宗稷:《琴粹自序》,载《琴学丛书》,中国书店,1989年影印本,第1册,第3页。

㊸杨宝禄:《古琴家杨宗稷伯父生活札记》,载《风雨人生——杨宝禄自述集》(自印本),北京福利印刷厂,第44页。

㊹吴叶:《杨宗稷及其〈琴学丛书〉研究》,人民音乐出版社,2015,第20页。

㊺杨宗稷:《琴学丛书·琴粹自序》,载《琴曲集成》第30册,中华书局,2010,第11页。

㊻同㉞。

㊼同㊶,第57页。

㊽同㊶,第58页。

㊾杨宗稷:《琴学问答》,载《琴学丛书》,中国书店,1989年影印本,第11册,第3页。

㊿同㊷。

[51]杨宗稷:《琴余漫录》,载《琴学丛书》,中国书店,1989年影印本,第5册,第3页。

[52]同③,第16页。

[53]同③,第17页。

[54]瘿公:《溥后斋将军挈其姬人刘五娘居西山之别业迎杨时百入山鼓琴赋诗留数日五娘写图使余题之》,载《大公报》(天津),1919年11月3日,第11版。

[55]张之洞:《抱冰堂弟子记》,载《张之洞全集》第12册,河北人民出版社,1998,第10631页。

[56]张之洞:《琴台》,载《张之洞全集》第12册,河北人民出版社,1998,第10508页。

[57]张之洞:《幽涧泉》,载《张之洞全集》第12册,河北人民出版社,1998,第10451页。

[58]张之洞:《文山、叠山二琴拓本》,载《张之洞全集》第12册,河北人民出版社,1998,第10451页。

[59]同②。

[60]台北市立国乐团编:《古琴纪事图录》,台北市立国乐团出版发行,2000,第188页。

[61]同[60],第189页。

[62]图片来源:《李济文集》卷一插图,上海人民出版社,2006。

[63]李济:《一次关于古琴的对话》,载《李济文集》卷五,上海人民出版社,2006,第427-428页。

[64]李光谟:《从清华园到史语所——李济治学生涯琐记》,商务印书馆,2016,第138页。

[65]图片来源:《清华年刊》,1925,第26页。

[66]指香港著名琴家蔡德允(1905-2007)。

[67]同[63],第428页。

[68]同[64],第139页。

[69]西滢:《听琴》,载《晨报副刊》,1925年10月21日,第41页。

[70]李济之:《谈古琴的运命》,《晨报副刊》,1925年10月28日,第59-60页。

[71]同[64],第139页。

[72]李济:《幽兰》,载《清华学报》,1925年第2期,第576页。

[73]瑞麟(1809-1874),字澄泉,满洲正蓝旗人,慈禧之兄长。历任太常寺少卿、内阁学士、礼部侍郎、军机大臣、户部侍郎、礼部尚书、户部尚书、两广总督、文渊阁大学士等。

[74]详见章华英:《近代琴家叶诗梦琴学述考》,载《南京艺术学院学报(音乐与表演)》,2021年第2期。

[75]叶诗梦:《诗梦斋琴谱》卷四《羽化登仙曲跋》,民国三年(1914)刊本。

[76]查阜西:《佛尼音布》,见《查阜西琴学文萃》,中国美术学院出版社,1995,第144页。

[77]今虞琴社编:《今虞——研究古琴之专刊》,1937年创刊号,第250页。

[78]同㊲。

[79]同②。

[80]同③,第19页。