近30 a来东江三角洲潮汐变化规律浅析

张胜强

(广东省水文局惠州水文分局,广东 惠州 516000)

1 概述

东江三角洲以东莞市石龙镇为顶点,南北介于东江南北两水道之间的广袤地带,因地理位置近海,极易受咸潮影响,潮汐形态属不规则半日潮,月内有朔望日大潮和上下弦小潮,同时存在月潮不等、日潮不等的现象[1-3]。东江三角洲东莞境内现有樊屋、石龙(二)、大盛和泗盛围4个基本潮位站,分布在东江干流和南北两水道上,东江经樊屋站后一分为二,分南支流和北干流,南支流经泗盛围站后在虎门出海,北干流经石龙(二)、大盛站后汇入狮子洋,博罗(二)站位于东江三角洲上游,是东江干流下游重要的控制站,长期以来在流域水情监测预警方面发挥着不可替代的作用,博罗(二)站的极值流量更为下游东江三角洲地区开展防汛抗旱工作提供着坚实可靠的水文数据支撑。樊屋、石龙(二)、大盛、泗盛围和博罗(二)站的位置分布示意如图1所示。

图1 各站位置分布示意

本文有关数据来源于水文年鉴或年度水文资料整编成果,涉及潮位的高程均以珠江基面表示,通过实测潮位数据和博罗(二)站极值流量资料整理分析近 30 a 来樊屋、石龙(二)、大盛和泗盛围4站潮汐变化,研究时段为1991—2020年,时间轴以逢5逢0之年每5 a进行划分,共划分出6个年份区间进行研究。

2 潮汐变化规律分析

2.1 潮位总体变化

2.1.1时间变化

按照1991—1995年、1996—2000年、2001—2005年、2006—2010年、2011—2015年、2016—2020年6个区间计算樊屋、石龙(二)、大盛和泗盛围4站自1991年来每5 a高高潮、高低潮的变化情况,分析发现4站最高潮位出现在汛期的比例占100%,最低潮位出现在非汛期的比例占92%[4],樊屋和石龙(二)站最高潮位出现在前汛期的比例占42%,出现在后汛期的比例占58%,而大盛和泗盛围站最高潮位出现在前汛期的比例仅占17%,出现在后汛期的比例占83%。

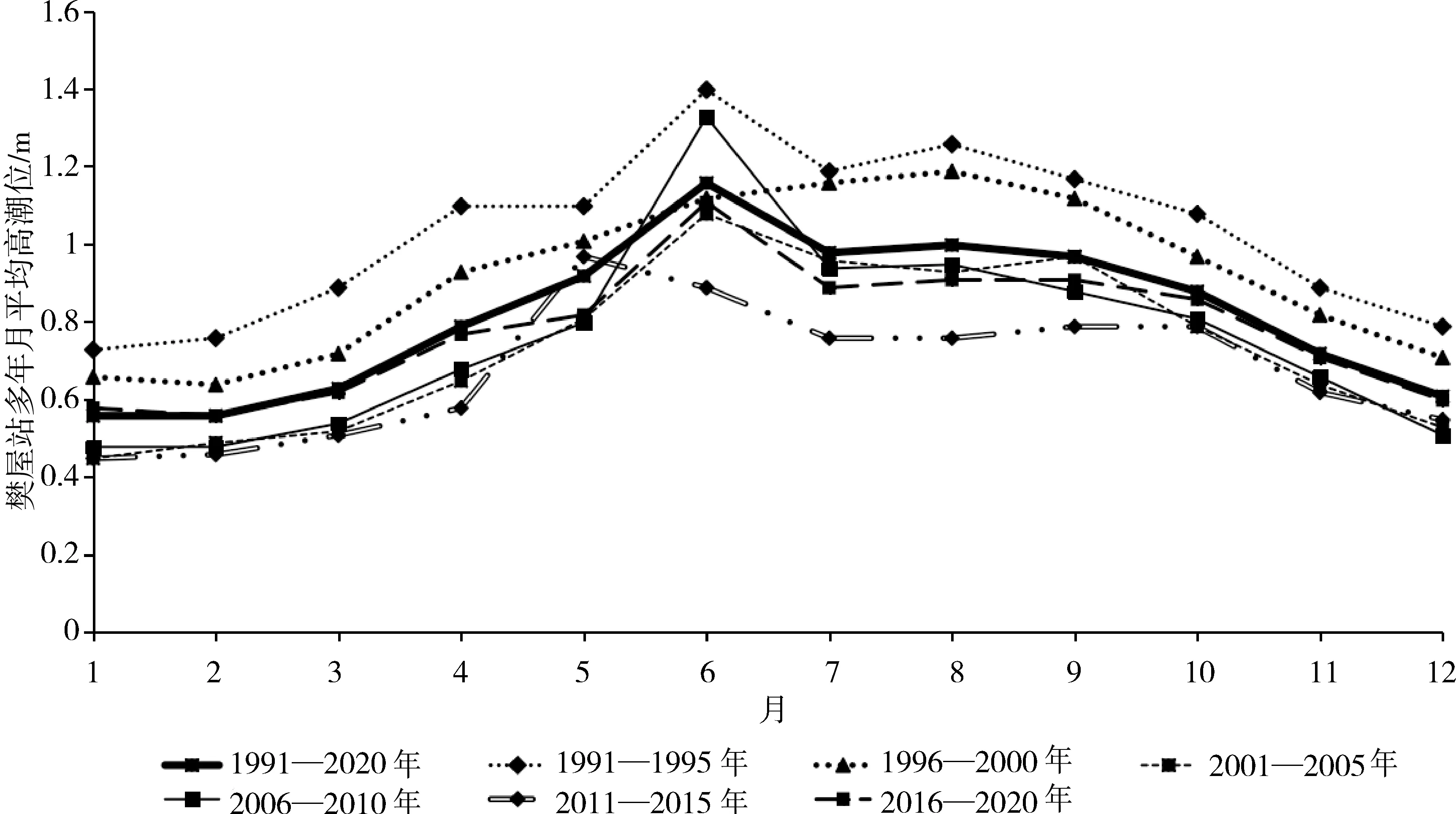

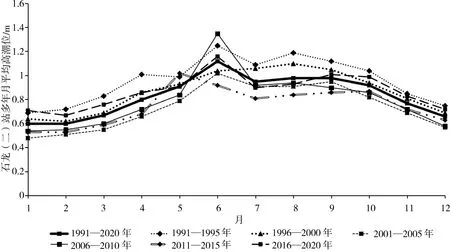

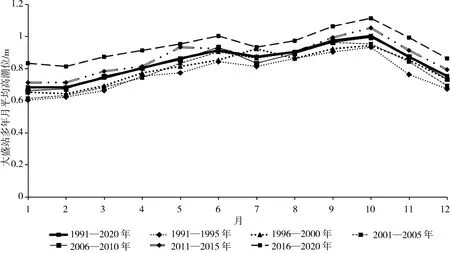

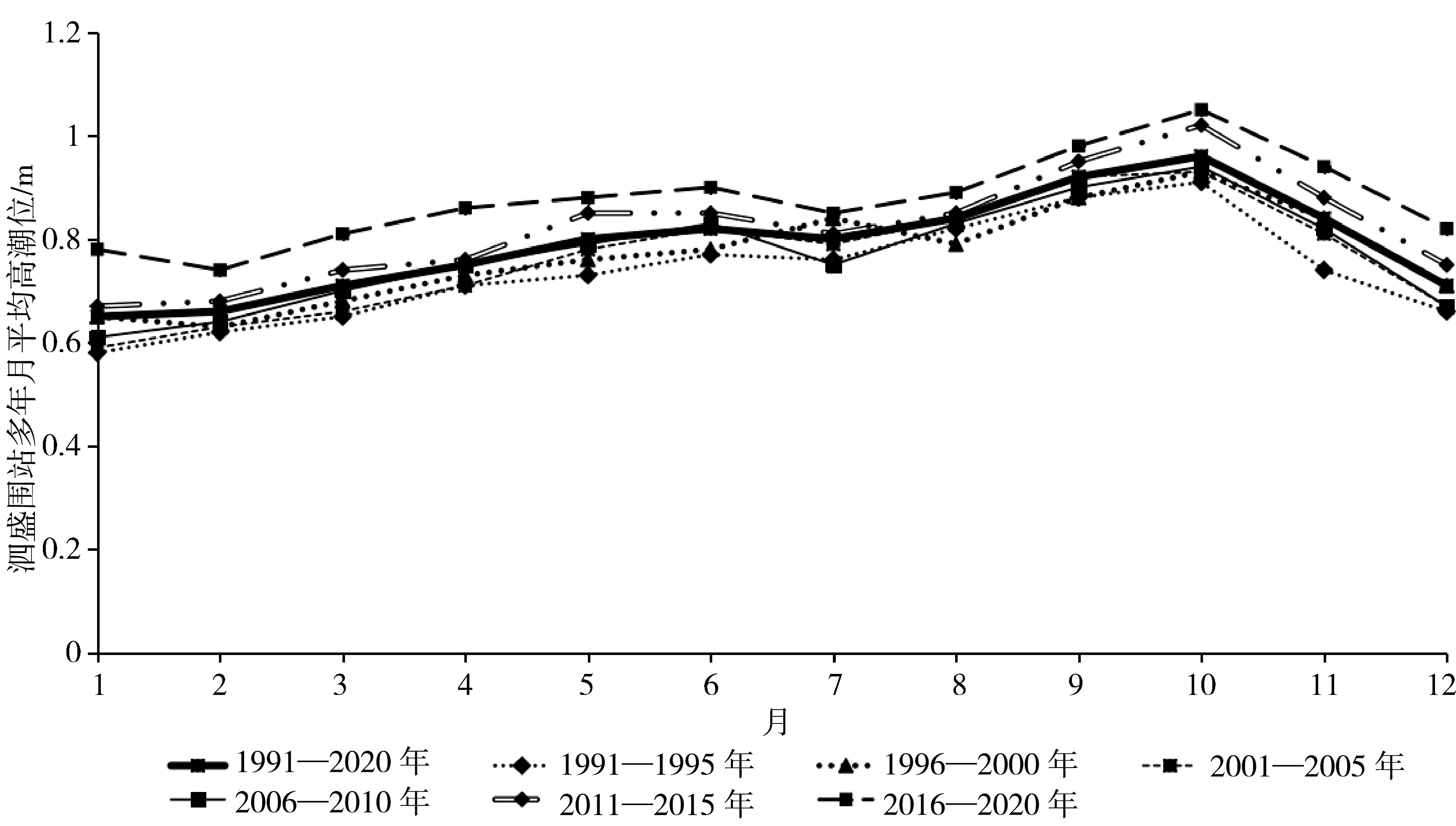

以潮高为纵轴,月份为横轴绘制樊屋、石龙(二)、大盛和泗盛围4站多年月平均高潮位变化情况,分析发现近30 a来樊屋和石龙(二)站最高月平均高潮位一般出现在6月,大盛和泗盛围站最高月平均高潮位一般出现在10月,各站多年月平均高潮位变化见图2~图5。

图2 樊屋站多年月平均高潮位变化示意

图3 石龙(二)站多年月平均高潮位变化示意

图4 大盛站多年月平均高潮位变化示意

图5 泗盛围站多年月平均高潮位变化示意

2.1.2与上游径流来水极值流量对应变化

逐年分析2010—2020年博罗(二)站出现最大洪峰流量和最小流量的日期与樊屋、石龙(二)两站出现高高潮和高低潮日期的对应情况,发现樊屋和石龙(二)站年最高水位较博罗(二)站年最大流量同日或临近2 d内出现的比例分别为82%和55%;樊屋和石龙(二)两站高低潮变化较博罗(二)站最小流量无明显规律可循。

石龙(二)与泗盛围或大盛站同1 d或临近2 d出现高高潮、高低潮的比例要明显高于同博罗(二)站同时出现最大、最小流量的比例,尤其在低潮情况下石龙(二)站高低潮与泗盛围或大盛站的对应规律更明显。相较之下可以发现樊屋站受径流来水影响较石龙(二)站更加明显,石龙(二)站受潮汐影响强度略强于樊屋站,大盛和泗盛围站潮位总体特征与天文大潮顶托和台风风暴增水影响关系密切,与上游径流来水影响关系较弱。樊屋和石龙(二)站年最高水位与博罗(二)站年最大流量的对应变化如图6所示。

图6 各站年最高水位和年最大流量变化示意

2.2 潮汐特征值变化

2.2.1高高潮、高低潮和平均高低潮

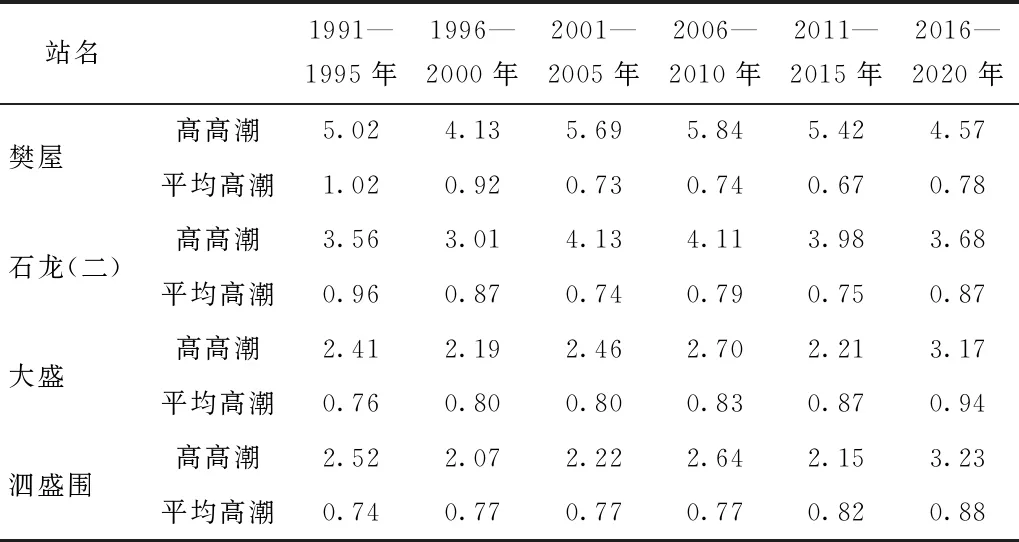

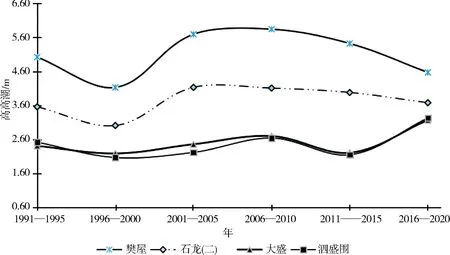

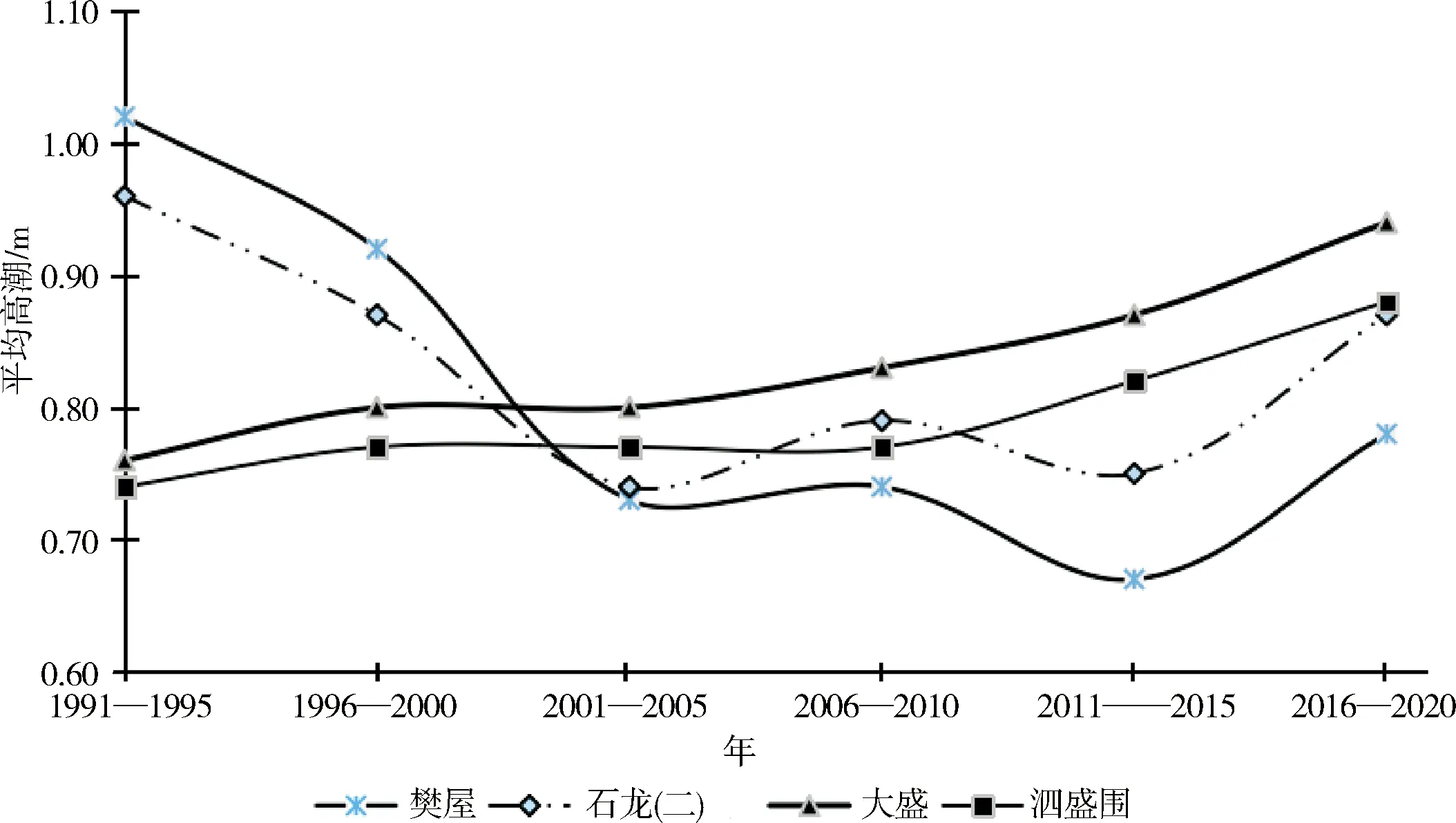

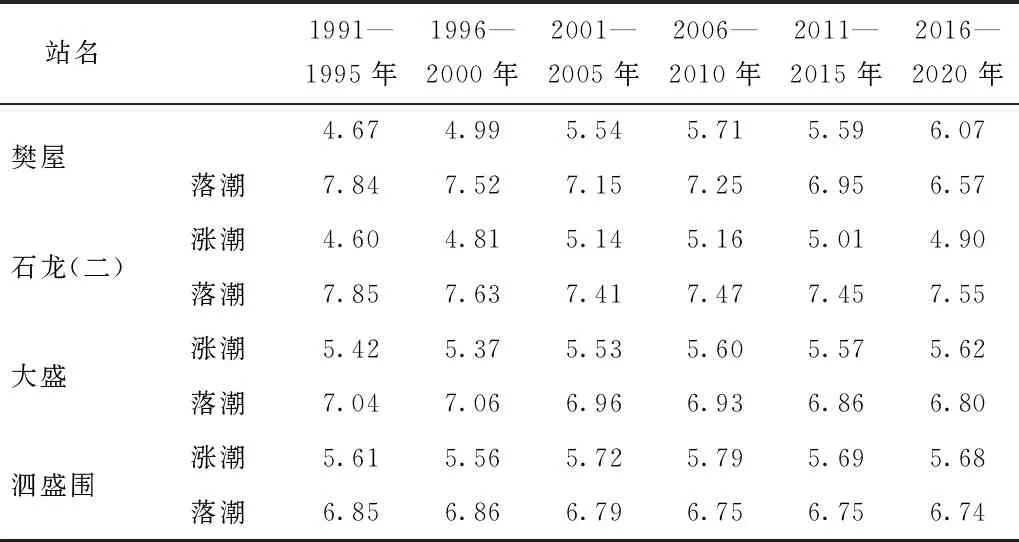

按照1991—1995年、1996—2000年、2001—2005年、2006—2010年、2011—2015年和2016—2020年6个年份区间计算出樊屋、石龙(二)、大盛和泗盛围站自1991年以来每5 a高高潮及平均高潮[5-7](见表1),再以年份为横轴,潮高为纵轴绘制出近30 a来各站高高潮及平均高潮的变化情况(如图7~图8所示)。

表1 近30 a来各站高高潮及平均高潮 m

图7 近30 a来各站高高潮变化示意

图8 近30 a来各站平均高潮位变化

分析可见,各站高高潮总体变化规律为樊屋>石龙(二)>大盛>泗盛围,泗盛围站在个别年份的高高潮略高于大盛站,主要受台风带来的风暴增水叠加导致,如1991—1995年泗盛围站受1991年9107号台风和1993年9316号台风登粤的影响,使高高潮较大盛站高出0.11 m,平均高潮位的变化规律为1991—2000年樊屋>石龙(二)>大盛>泗盛围,2001—2005年大盛>泗盛围>石龙(二)>樊屋,2006—2010年大盛>石龙(二)>泗盛围>樊屋,2011—2020年大盛>泗盛围>石龙(二)>樊屋,自2005年起樊屋和石龙(二)两站平均高潮位有明显变化,干流樊屋站平均高潮位开始略低于北干流石龙(二)站。

由图8可看出:1991—2005年樊屋、石龙(二)两站平均高潮位总体呈明显下降趋势,2006—2010年有所上升,2011—2015年略有下降,2016—2020年有所上升,两站平均高潮位之差在1991—2000年每5 a逐渐减小,其间后1个5 a的平均高潮位之差较前1个5 a减小了0.01 m,2005年之后每5 a逐渐增大,期间后1个5 a较前1个5 a依次增大了0.04 m、0.03 m和0.01 m,2005年后石龙(二)平均高潮位略高于樊屋站,自1991—2020年石龙(二)较樊屋站平均高潮位累计增大了0.15 m。大盛和泗盛围站近30 a来平均高潮位整体呈上升趋势,2站平均高潮位之差在2006—2010年明显增大,1991—2020年30 a间近15 a的平均高潮位之差较前15 a明显增大。

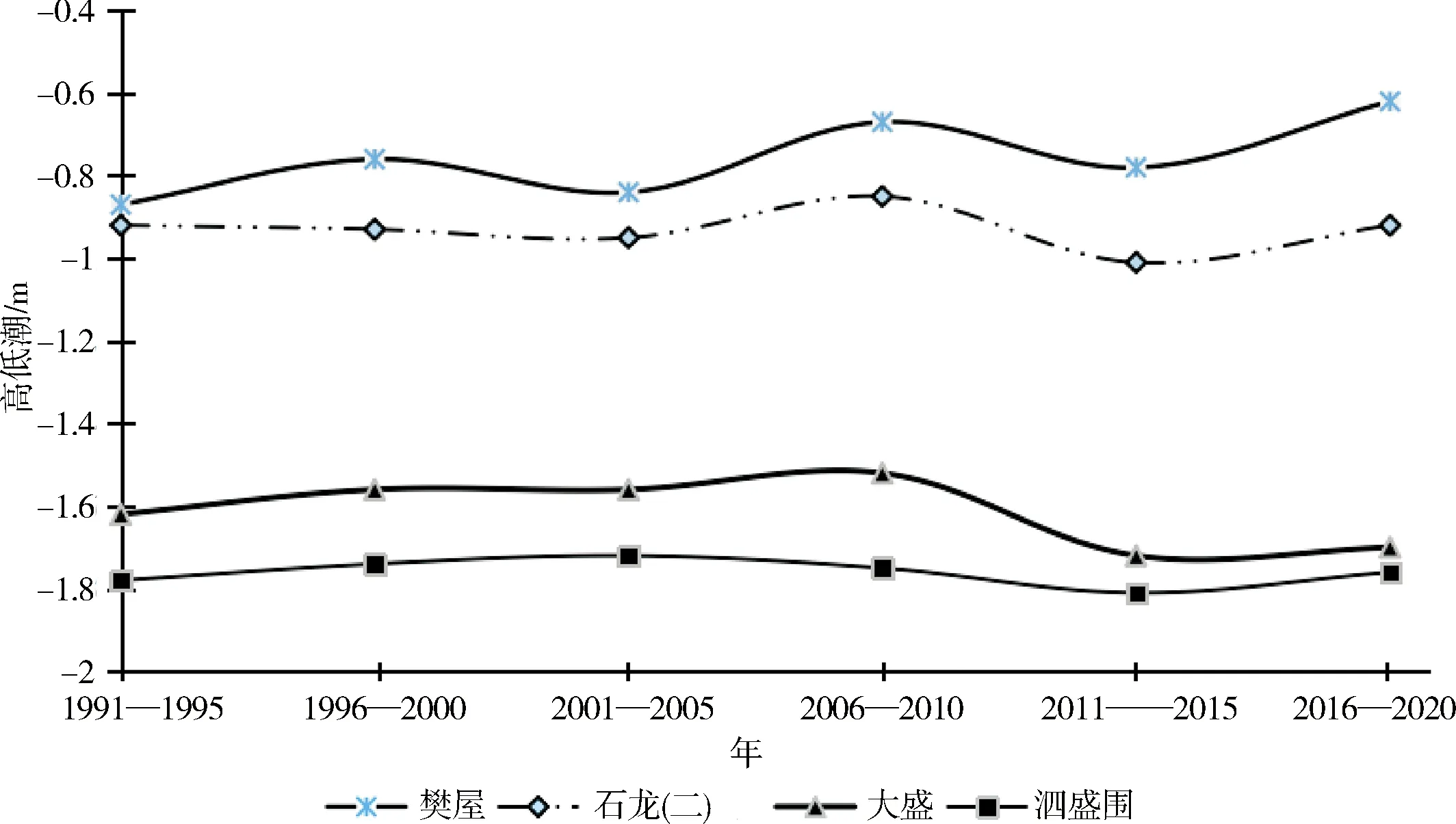

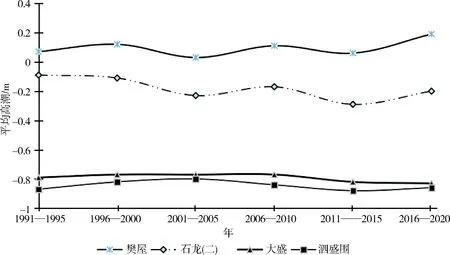

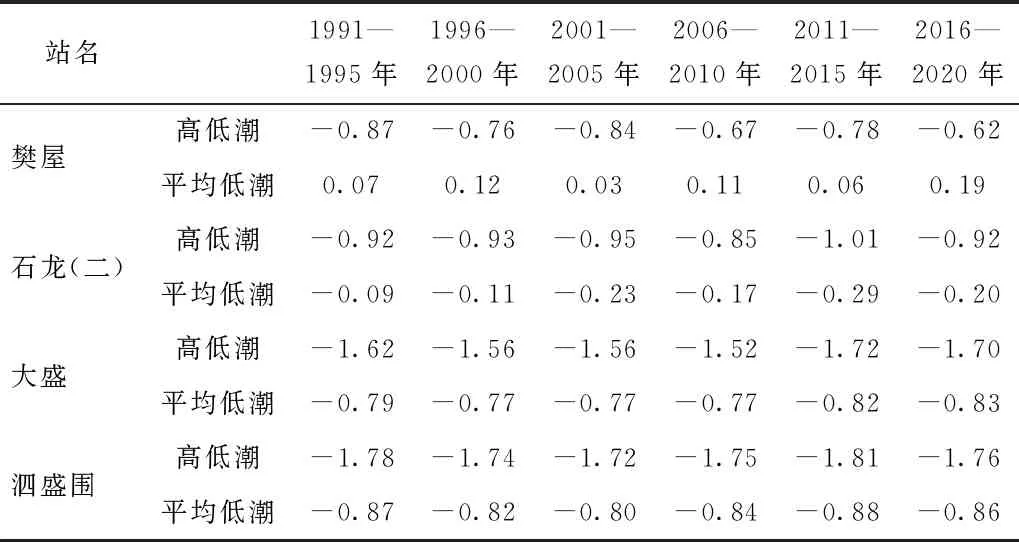

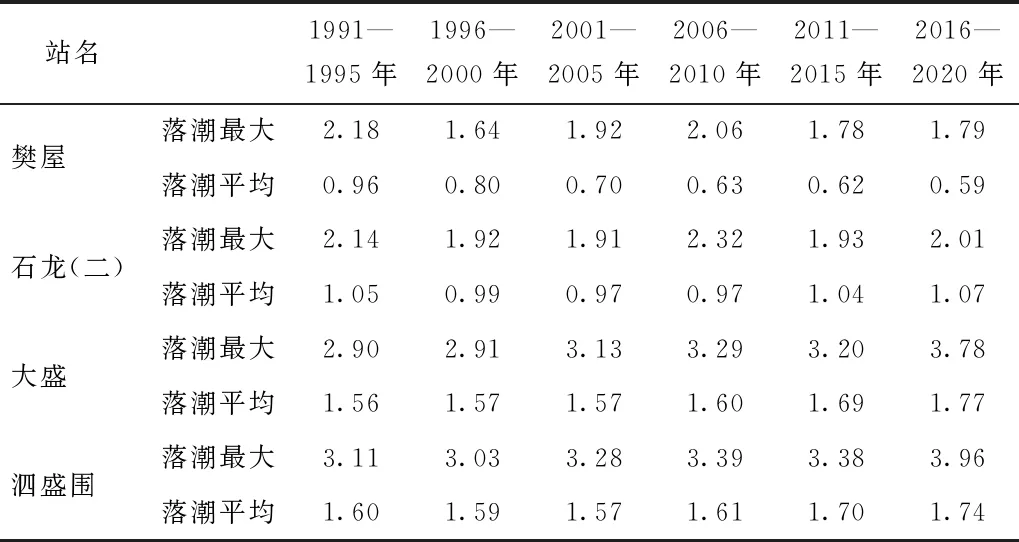

按照同样6个年份区间计算出樊屋、石龙(二)、大盛和泗盛围站自1991年以来每五年高低潮及平均低潮[8](见表2),再以年份为横轴,潮高为纵轴绘制近30 a来各站高低潮及平均低潮的变化情况(如图9~图10所示)。

图9 近30 a来各站高低潮变化示意

图10 近30 a来各站平均低潮位变化

表2 近30 a来各站高低潮及平均低潮 m

分析可见4站高低潮及平均低潮的变化规律均为樊屋>石龙(二)>大盛>泗盛围,近30 a来各站高低潮均值自樊屋到石龙(二)到大盛到泗盛围分别降低了0.17 m、0.68 m和0.15 m,各站平均低潮位均值自樊屋到石龙(二)到大盛到泗盛围分别降低了0.08 m、0.61 m和0.06 m,与各站所处的地理位置高程变化存在良好的对应关系。2011—2015年大盛站高低潮有明显下降,主要原因是大盛站所处的东江北干流河段因人工开挖使原主航道偏移导致,在此期间大盛与泗盛围2站高低潮之差较1991—2020年前20 a的平均水平减小了0.09 m。

樊屋和石龙(二)2站高低潮之差在1991—2000年有所增大,2001—2005年有所减小,2006—2020年每5年逐渐增大,期间后1个5 a较前1个5 a 2站高低潮之差依次增大了0.07 m、0.05 m和0.03 m,2站平均低潮位之差自1991年至2020年每5 a逐渐增大,期间后1个5 a较前1个5 a依次增大了0.07 m、0.03 m、0.02 m、0.07 m和0.04 m,近30 a平均增大了0.05 m。

大盛和泗盛围两站平均低潮位变化趋势与樊屋和石龙(二)两站相比明显较稳定,2站平均低潮位之差总体上在0.03~0.08 m范围浮动。4站年高高潮和高低潮之差在入海口附近较小,越往上游越大[9-10],总体规律为樊屋>石龙(二)>泗盛围>大盛。

2.2.2涨落潮潮差和历时

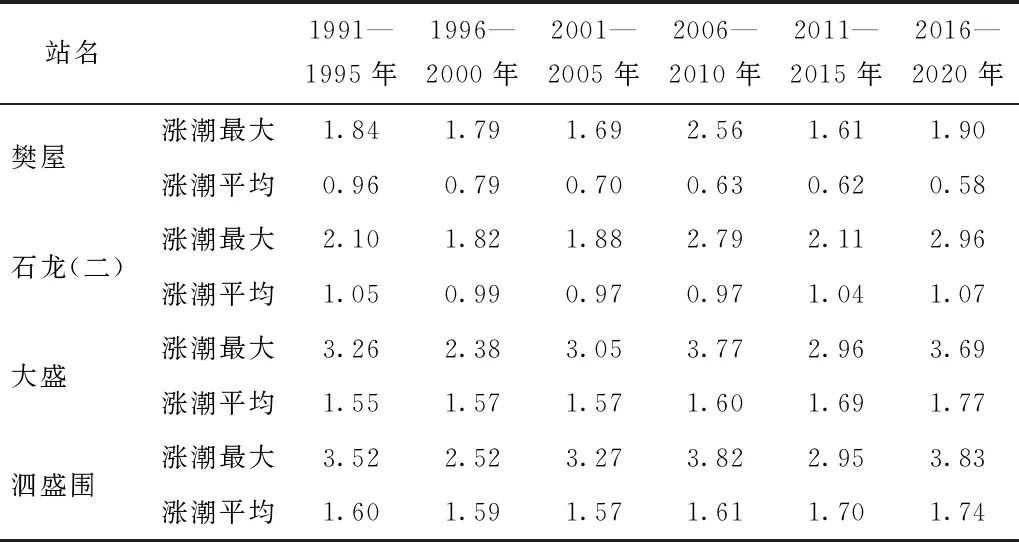

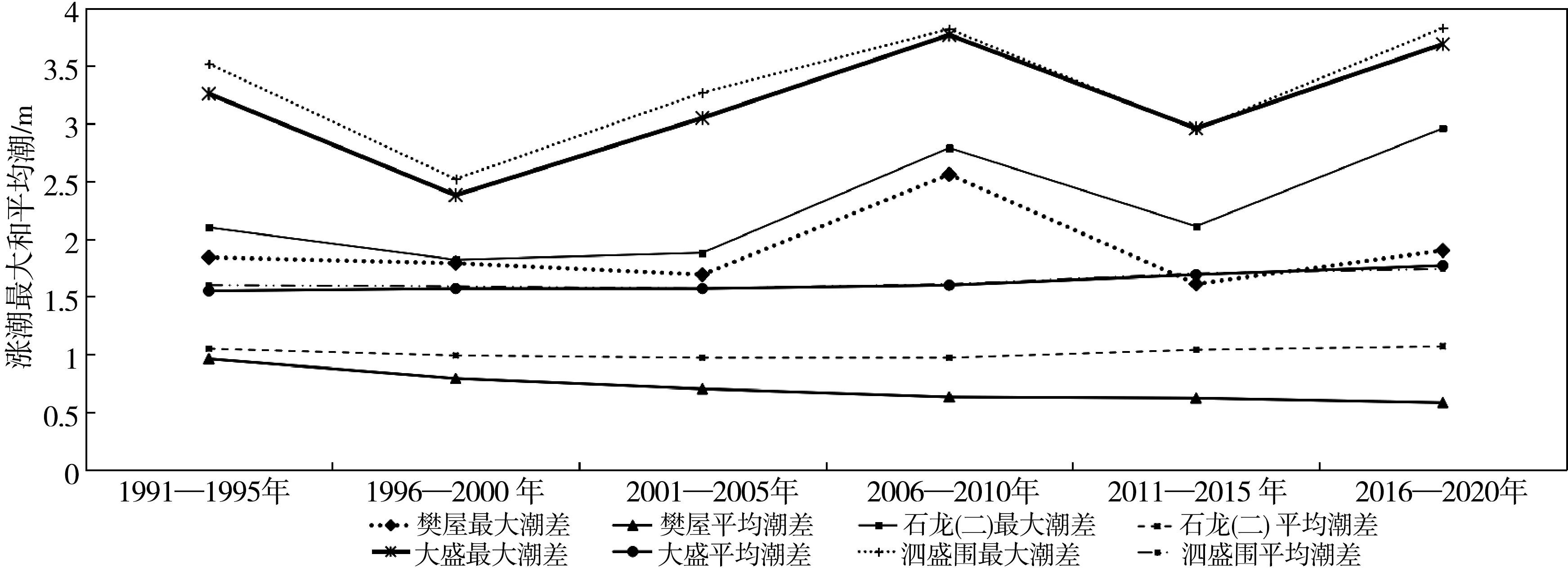

按照同样6个年份区间计算樊屋、石龙(二)、大盛和泗盛围自1991年以来每5 a涨落潮潮差和历时[11-12](见表3~表5),并绘制近30 a来4站涨落潮潮差和历时变化(如图11~图13所示)。

表3 近30 a来各站涨潮最大和平均潮差 m

图11 近30 a来各站涨潮最大和平均潮差示意

由表3和图11分析可见:涨潮最大和平均潮差总体变化规律为樊屋<石龙(二)<大盛<泗盛围,樊屋与石龙(二)2站涨潮最大潮差之差在研究时段前10 a每5 a逐渐减小,累计减小了0.23 m,后20 a每5 a依次增大,累计增大了0.87 m,近30 a来两站涨潮平均潮差之差每5 a逐渐增大,樊屋站近30 a来涨潮平均潮差有减小趋势,石龙(二)站1991—2010年涨潮平均潮差略减小,2011—2020年有一定增大,大盛和泗盛围站涨潮平均潮差总体呈增大趋势,樊屋和石龙(二)两站涨潮平均潮差之差每5 a逐渐增大,大盛和泗盛围2站涨潮平均潮差之差相近,维持在0.02 m左右,总体规律为泗盛围涨潮平均潮差大于大盛涨潮平均潮差。

分析发现近30 a来涨潮最大和平均潮差在入海口附近最大,越往上游逐渐减小,在某一年份区间内泗盛围和大盛站出现涨潮潮差最大的年份往往对应该年份区间出现最高或最低潮位的年份。

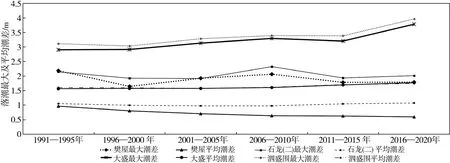

由表4和图12分析可见:落潮最大和平均潮差总体变化规律为樊屋<石龙(二)<大盛<泗盛围,樊屋站近30 a来落潮平均潮差有减小趋势,石龙(二)站1991—2010年落潮平均潮差略有减小,2011—2020年略有增大,近30 a来樊屋和石龙(二)两站落潮平均潮差之差每5 a逐年增大,期间累计增大了0.39 m。大盛和泗盛围站落潮平均潮差总体呈增大趋势,两站落潮平均潮差之差相近,维持在0.02 m左右,总体规律为泗盛围落潮平均潮差大于大盛落潮平均潮差。

图12 近30年来各站落潮最大及平均潮差示意

表4 近30 a来各站落潮最大和平均潮差 m

近30 a来樊屋、石龙(二)、大盛和泗盛围各站涨潮和落潮平均潮差之差的均值都约为0 m,可以看出各站涨落潮平均潮差几乎相当,变化趋势较稳定,落潮最大和平均潮差同样在入海口附近最大,越往上游越小,结合各站潮水位月报表分析可见4站月最大、最小潮差多为落潮潮差最大、最小值。

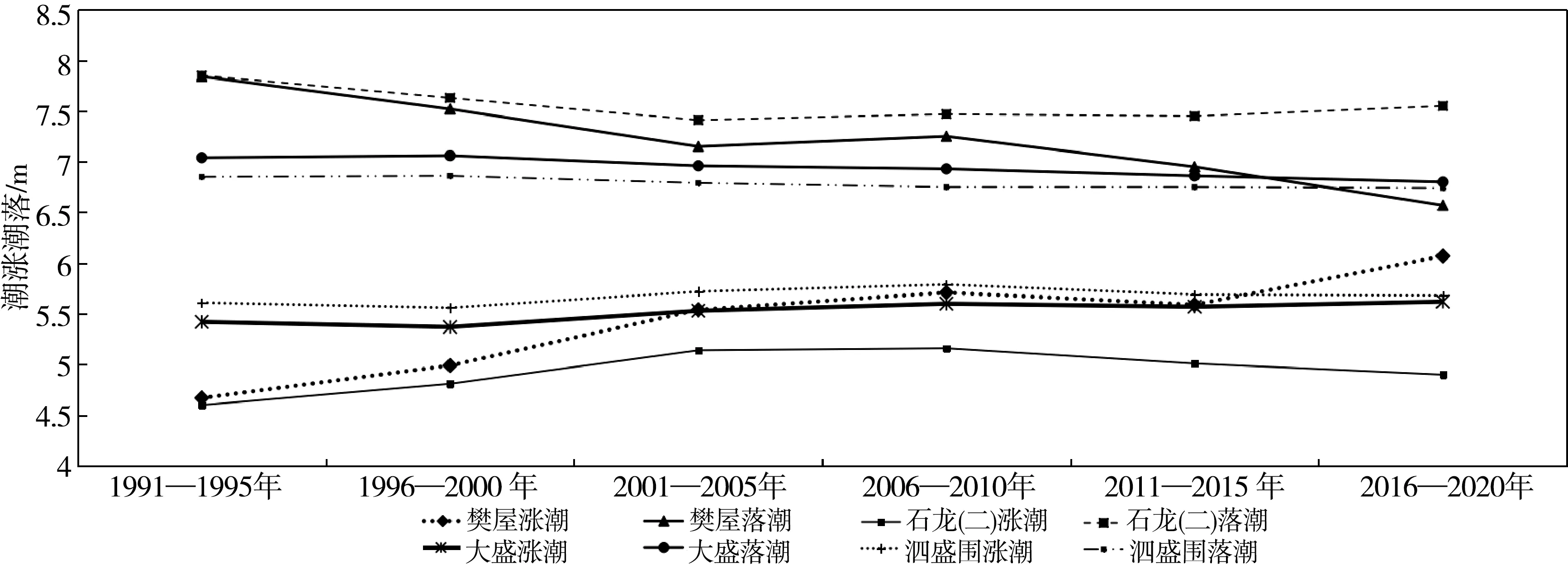

由表5和图13分析可见:涨潮历时为石龙(二)<樊屋<大盛<泗盛围,落潮历时为石龙(二)>樊屋>大盛>泗盛围,4站落潮历时均明显大于涨潮历时。根据多年实测资料,在不考虑转潮和失潮的情况下,涨潮历时自泗盛围站到大盛站用时一般约为0.5 h,自大盛站到石龙(二)和樊屋站用时一般约为2~2.5 h。

图13 近30 a来各站涨落潮历时示意

表5 近30 a来各站涨落潮平均历时 m

1991—2010年泗盛围和大盛站涨潮平均历时差较为稳定,期间每5 a的涨潮平均历时差均为0.19 h,2011—2015年的历时差为0.12 h,2016—2020年的历时差为0.06 h,落潮平均历时差同样在1991—2010年较为稳定,约为0.18 h,2011—2015年的历时差为0.11 h,2016—2020年的历时差为0.06 h,说明近 10 a来大盛和泗盛围站的涨落潮平均历时差在逐渐缩小。樊屋和石龙(二)站涨潮平均历时差则正好相反,涨潮平均历时差自1991—2020年每五年逐渐增大,落潮平均历时差除2006—2010年略有缩小外,其他年份区间逐年增大。涨潮平均历时总体表现为泗盛围和大盛站>樊屋和石龙(二)站,落潮平均历时总体表现为樊屋和石龙(二)站>泗盛围和大盛站。

3 潮汐变化规律成因简析

以上分析可见近30 a来樊屋和石龙(二)站的高低潮明显高于大盛和泗盛围站,各站高低潮变化规律主要是地理位置决定的,樊屋和石龙(二)站位于东江三角洲上游顶点,大盛和泗盛围处在东江北干流和南支流的下游入海口,从上游至下游随着地势逐渐降低,潮位亦逐渐降低。大盛和泗盛围站平均高潮位逐年抬高,主要由于入海口河道断面较上游开阔,在流量一定的情况下此处水流流速较慢,利于泥沙淤积,同时受潮水顶托的原因使流速进一步降低,东江携带的泥沙在入海口逐年淤积使河床明显抬升,潮位随之缓慢抬高。樊屋和石龙(二)站在20世纪90年代末到本世纪初平均高潮位明显下降,主要受河道非法采砂导致河床下切迅速,潮位随之下降。

石龙(二)站涨潮历时较干流樊屋站明显短暂,主要由于石龙(二)站所处的东江北干流河道顺直,涨潮消耗的能量较少[13],涨潮历时因此缩短,2019年水利部门在石龙(二)站所处的东江北干流进行河堤升级改造时拓宽了东江北干流河道,使东江北干流与南支流的分流比发生了一些变化,未来一段时期内石龙(二)站涨落潮潮高、潮差和历时的变化趋势还有待继续监测分析。

4 结语

文章对东江三角洲区域内4个典型潮位站近30 a来的潮汐特性进行了归纳总结和计算分析,并与东江三角洲上游博罗(二)站近10 a极值流量的对应变化进行了简要分析,总结了各站潮汐特征值近30 a来的变化规律和影响因素,对以后继续研究东江三角洲潮汐变化规律和相关区域开展风暴潮预警预报等自然灾害防御工作具有一定参考意义,同时也在前人对东江三角洲潮汐变化的研究基础上做了延续和补充。