昆曲,是莫兰迪色的

刘潇

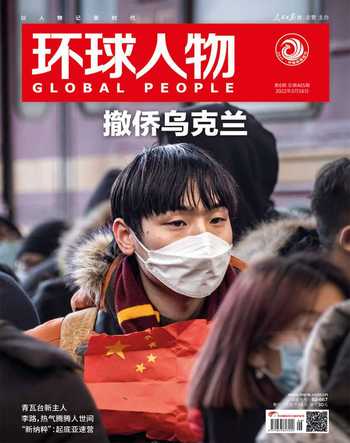

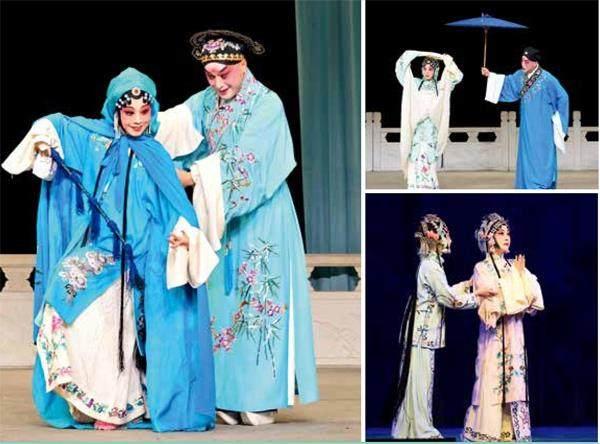

周好璐在《拜月亭》中扮演王瑞兰(左)。右上图为《拜月亭·踏伞》剧照,右下图为《拜月亭·拜月》剧照。

“我的家族就像蒲公英一样,由南向北,在昆曲传承的道路上一路传递。1921 年我的祖父考入苏州昆剧传习所,后 来落户杭州;我的父母则在南京继续戏曲事业,父亲在江苏省昆剧院,母亲在江苏省京剧院。高中毕业,我考入了中国戏曲学院,毕业后在北京继续传承昆曲。”昆曲“传”字辈第三代直系传人周好璐对《环球人物》 记者说,“唱着昆曲,由南向北一路走好路,最脚踏实地的 好路。”

“9岁时,我跟在奶奶身后,学《游园惊梦》,一晃30 多年。”周好璐感叹。近期,她正为即将在天桥剧院上演的 摘锦版《拜月亭》做准备,大大的落地窗对着小区花园,宽 敞的客厅里没有茶几,为的是在家中能够经常练习。

小时候,周好璐经常住在杭州爷爷奶奶家,爷爷周传瑛、 奶奶张娴在家中教授从南北昆剧团慕名而来的青年演员,“从 早到晚就是教戏,好像他们活着的意义就是让昆曲传承下 去。”这几年,周好璐的父母观看她表演时,“我爸妈说,有 那么几个瞬间恍惚觉得是奶奶站在台上。”

“横亘着岁月的河,昆曲是对岸的风景。”周好璐对这 句话情有独钟,“昆曲有着悠久历史,但它不老,永远就在 对岸那个精神世界中,与我平行而动,超越时空的桎梏,所 以它永遠是新的。”

周好璐学的是闺门旦,闺门旦主要演大家闺秀等未婚少 女,演绎的角色大多柔美典雅、身段细腻,比如《牡丹亭》 里的杜丽娘、《西厢记》里的崔莺莺等。“我进入这些鲜活的 角色,发现昆曲是一个能与现代人产生共情的艺术手法。”

多年来从事闺门旦,周好璐从这些角色中发现了一种特 质,“她们的细腻都隐藏在一颦一笑营造的素雅气氛之中, 用现在流行的风格来比喻,就是莫兰迪色的人物,有‘高级 感’。” 明末清初的戏曲作家李渔曾对尤物(美人)做过一番 点睛之评,“尤物维何?加之以态,则物而尤矣。”意思是说, 美人之美,仅靠美貌是不够的,媚态风情是让她打动人心的 关键。 “这与昆曲里闺门旦是一样的。”

在周好璐看来,昆曲有别于其他戏曲的关键是表现美人 的媚,“像把一种难以把握的美味吊出来”。而能把“美味吊 出来”,却没那么容易,需要不停地练习、积累和提炼。“昆 曲是雅音,它脱胎于中国传统文学,唐诗宋词的意象在昆曲 中比比皆是,它的很多曲牌是和宋词词牌是一样的。”因此, 提炼昆曲的媚,不能刻意夸张,而得先进入文学,从文学中 提炼。接着,“便要以唱功入手了”。

“唱腔是昆曲的灵魂。” 明代“曲圣”魏良辅创造了昆 曲的“水磨腔”,奠定了昆曲演唱的特色 :放慢拍子,延缓 节奏,以便在旋律进行中运用较多的装饰性花腔,更有“转 音若丝”的特点。演唱时要有板有眼,对音律节奏有很好的 把握。“一板一眼”,这个成语来源于以昆曲为代表的传统戏 曲,每小节中最强的拍子叫板,其余的拍子叫眼。“一颦一 笑也要有节奏板眼。节奏乱了,笑起来就没了韵律感,进而 失了美感,角色就‘失态’了。”比如扮演杜丽娘时,就得 以传统演唱气息结合板眼节奏,配以一颦一笑,方能进入 400年前的风情状态,状态一来,开口一唱便是昆曲。

在其他传统戏曲方面,周好璐学过京剧,“京剧像大写 意的泼墨山水画,学过京剧之后更能感受到昆曲的细腻与特 别,它在塑造更立体的人物形象上,有自己的特色。”

对周好璐来说,昆曲是“旧人、旧事、旧的心绪,旧情 未了”。2006年2月14日,周好璐的奶奶张娴“听着学生们 唱《长生殿》,在杭州家中去世”。《长生殿》是清代戏曲家 洪昇编写的昆曲作品,张娴也正是以扮演《长生殿》中的杨 贵妃为世人所铭记的。周好璐从中国戏曲学院毕业,回到杭州。整理遗物时,发现爷爷奶奶留下一个旧箱子,装满了剧 本和表演录像,一笔一画情溢纸面,一招一式栩栩如生,一直保持镇静的她“眼泪还是没止住”。

这一箱珍贵遗产,“如果不继承就是一箱子废纸,如果继承了,这些都是宝藏”。那一刻,她决定放弃高薪的大学 老师岗位,转而当一名昆曲演员。“解放前,爷爷奶奶乘着 一只小木船,常年流转于江南水乡的村镇庙台,这只小船就 是国风苏剧团,一个江湖小戏班。白天演出,到晚上,爷爷就点起蜡烛头,伏在一个装有戏班所有行头的小木箱上整理、改编剧目,抢救昆曲。生活虽然贫苦,但没有他们当年的坚持,昆曲可能就不存在了。”解放后,国风苏剧团改名国风昆苏 剧团,周传瑛率团于1956年4月进京演出《十五贯》,轰动 首都,受到毛主席、周总理的高度赞扬,人民日报发表社论, 红遍全国。这就是“一出戏救活了一个剧种”的佳话。

周好璐的童年是在江苏省昆剧院职工宿舍度过的。在父 母创造的戏曲环境中,她也有模有样地学唱昆曲,学着妈妈 的样子,把丝巾系在身上。父母对她的艺术培养不囿于昆曲, “我6岁时,妈妈拿出积蓄给我买了台钢琴。16岁时,通过 钢琴十级,这为我理解昆曲奠定了不可或缺的音乐基础。”

周好璐每次去与爷爷奶奶住的时候,老两口都很高兴。 奶奶宠着她,总是叫她的小名“早早、早早”。爷爷奶奶在 家里开昆曲班,慕名向爷爷奶奶学戏的学生大多收入窘迫, 爷爷奶奶不仅不收学费,还倾囊相授。哪怕罹患癌症后,爷爷在医院里仍坚持教戏。奶奶90岁高龄时还在教授昆曲演 员,被学生们亲切地称作“昆曲妈妈”。

一般来说成长在世家是有压力的,但周好璐却没有感到 压力。爷爷周传瑛一直坚持“身教大于言传”,身体力行, 不辞辛苦,周好璐从小练习时便乐在其中。9岁时,“奶奶成 了我的引路人。一曲一调、一招一式将我领进昆曲世界的大 门。”她的第一出昆曲《游园惊梦》就是跟在奶奶身后学的。 11岁时,她已上台演出。现在回头看来,“那时长辈对我的 熏染和培养,正是为‘南花北栽’奠定基础。”

《牡丹亭》剧照。

2017年,奥地利国立音乐学院海顿厅,周好璐(左)演唱昆曲。

2006年7月,周好璐進入北方昆曲剧院,成为一名昆曲演员。然而,这个选择对于她这个昆曲世家的孩子来说,竟 然不容易,“90年代我跟着长辈学昆曲的时候,它已处于低 谷期,其实全家人都看不到昆曲的未来,有点让我去学没有 前途职业的那种悲情在里面。”之所以她的昆曲教育从未停 下,是因为爷爷在世时说过一句话 :“人人都说要振兴昆曲, 但都不想让自己的孩子继承。要继承,就从我们家开始!”

周好璐笑谈:“一直有个说法,昆曲是‘八百壮士’,昆 曲人比大熊猫少。”昆曲由各个院团代培,10年才招一个昆 曲班。“昆曲像珍稀动物一样被悉心保留下来。”由于身世特 殊,一进单位,领导给了她广阔的平台和更高的要求 :不仅 在舞台上担纲主演,更要用理论、教学、宣讲将昆曲发扬光大。

2007年,周好璐的《圆音正考注说》出版面世。《圆音 正考》是清朝道光年间三槐堂出版的韵书,周好璐历时3年 注说,使之成为辨别京剧、昆曲尖团字的工具书,尖团字是 戏曲区别于普通汉语的发音体系。她给每个字都注上反切、 附上唱词戏例,并在书后附录简明识别尖团字的方法。她还 将同音尖团字编成口诀、歌谣和故事,以便学习者快速记忆。

2017年,在奥地利国立音乐学院海顿厅,周好璐以西 方交响乐作为伴奏演唱昆曲。对于周好璐来说,这是一次特 殊经历,没有昆笛的衬托,仅在钢琴、大提琴、小提琴等陌 生乐器形式的伴奏下演唱昆曲人声solo(独唱),犹如“在 黑夜中走路”。幸好幼时打下的钢琴基础,让她能够在没有 “引路人”的情况下,坚守住昆曲的主旋律,与西方音乐家 的配合相得益彰。一曲下来,掌声雷动。

2021年,在父亲指导下,她在挖掘整理时剧(地方通 俗戏曲)《打花鼓》时发挥创新,采用爵士鼓连续切分、强弱 音色对比的鼓点,伴以昆曲最传统曲牌《老八板》,老戏变 新戏。“表演时我像爵士鼓手一样耍鼓毽子,很有现代气息。”

这些年,她上央视、各大卫视,讲解昆曲的前世今生, 她喜欢和年轻学子们谈论欣赏昆曲的乐趣。“昆曲不能掉书 袋,要让大家感受到真正的趣味。”在文化生活极为丰富的 今天,周好璐兴奋地发现年轻人对昆曲艺术并没有接受障碍。 一次她在北大开讲座,有个学生深受感动,对她说 :“年轻 人并非不爱昆曲,一旦有机会看到如此精美的艺术,我相信 大部分年轻人都会发自内心地喜欢,甚至热爱。”几次昆曲 进高校,演出效果出乎意料的好,周好璐意识到,台下的这 些年轻人不就是新世代的戏迷、曲友吗?

2021年,周好璐在深圳开讲座,许多听众是年轻的金 融从业者。他们与周好璐建立微信交流群,每周学习昆曲身 段唱腔。周好璐很好奇他们怎么有这么大的热情,一名基金 经理告诉她 :“说是为了解压也好,提升自己也罢,其实更 重要的是,我被昆曲之美吸引了。”

又称“昆山腔”,14世纪发源于苏州昆山,以曲词典雅、 行腔婉转、表演细腻著称,2001年被联合国教科文组织列 为“人类口头和非物质遗产代表作”。

1980年出生于杭州,戏曲学文学硕士,北方昆曲剧院创研室主任,国家一级演员,百年昆曲世家传人。

1502501186323