延迟化控对干旱复水后棉花株型塑造及产量构成的影响

何庆雨,张巨松,代建敏,窦巧巧,谢玲

(新疆农业大学农学院/教育部棉花工程研究中心,乌鲁木齐 830052)

0 引 言

【研究意义】新疆是我国最大的商品棉生产基地,2019年棉花种植面积达到254×104hm2,相对于全国占比76.08%[1]。新疆属典型的内陆干旱半干旱区,水资源短缺现状意味着农业用水需统一调配[2],而设计灌溉面积增加导致部分棉田头水灌溉推迟5~10 d[3-4],灌溉周期与棉花正常需水规律不同步,造成棉花减产[5]。棉花化学调控对稳定棉花产量有实际意义。【前人研究进展】植物生长调节剂可缓解小麦[6]、玉米[7]、大豆[8]等多种作物干旱胁迫,植棉上常采用缩节胺(DPC)控制棉花株高[9-10]、果枝长度[11],塑造棉花理想株型[12]。缩节胺施用需依据棉花长势、棉田气候等因素确定[13],低灌溉量棉田,缩节胺用量设计应偏低[14-15]。打顶是植棉生产的重要环节,采用化学封顶剂延缓或抑制棉花顶芽生长的方式代替人工打顶,可减轻劳动强度,棉花产量显著增加[16],而减少灌溉频次[17-18]和灌水定额[19],推迟灌水时间[20],棉花化学封顶抑制效果更明显。【本研究切入点】前人对不同灌水定额、灌水频次下化控策略有一定的研究,以干旱复水为背景条件,有关缩节胺和化学封顶剂配合施用对棉花的株型塑造和产量变化的研究尚缺乏。研究干旱复水背景下的化学调控增产稳产可行性【拟解决的关键问题】模拟棉田干旱复水,研究复水后延迟施用缩节胺下化学封顶对棉花农艺性状和产量构成的影响,分析干旱复水背景下的化学调控增产稳产的可行性,为农业植棉生产提供理论指导。

1 材料与方法

1.1 材 料

试验在新疆农业大学棉花高产课题组北疆试验基地塔城地区沙湾县四道河子镇(44°29'N、85°57'E,海拔352 m)进行。该区为温带大陆性干旱气候,年平均降水量为140~200 mm,年蒸发量维持在1 500~2 000 mm,全年日照时数2 800~2 870 h,年均气温为6.9℃,无霜期为170~190 d。试验田前茬为棉花,土质为粘质壤土。供试棉花品种为新陆早60号。

1.2 方 法

1.2.1 试验设计

2020年4月10日播种,4月14日滴出苗水, 4月28日出苗,基本苗数为26.3×104株/hm2。试验设置:棉花进入现蕾期后,每隔3d取一次土样,测定土壤相对含水量,累积10 d土壤相对含水量≤10%[21],为干旱处理;随后复水处理,6月12日复水,持续10 d土壤相对含水量≥15%,为复水处理。表1

试验采用双因素随机区组设计,设置缩节胺喷施时间和打顶方式2个因素,其中,缩节胺喷施时间分别为复水后3 d(D3)、6 d(D6)、9 d(D9)及清水对照(CK),打顶方式分别为化学封顶(T1)和人工打顶(T2)。化学封顶采用25%缩节胺水剂,由中化作物保护品有限公司生产提供,用量750 mL/hm2,对水450 L/hm2喷施,人工打顶摘除一叶一心,打顶均于7月10日进行。常规化控采用甲哌嗡(有效成分98%)可溶性粉剂,由四川国光农化股份有限公司提供,各处理缩节胺的喷施次数与用量均相同,初次用量7.5 g/hm2,间隔10 d二次用量15 g/hm2,对水750 L/hm2喷施。

田间试验小区棉花采用1膜6行宽窄行(66 cm+10 cm)种植模式,株距为9 cm,理论密度为29.2×104株/hm2。各处理重复3次,共24个小区,每个小区的面积为9 m×6.84 m。9月10日喷施脱叶催熟剂(脱吐隆150 g/hm2+40%乙烯1 050 mL/hm2),10月10日机械采收。试验地水肥运筹及其他田间管理均参照当地高产田进行。

1.2.2 测定指标

1.2.2.1 农艺性状

自棉花3片真叶起,各小区选取连续棉花中行和边行长势均匀棉株各5株,间隔3 d调查各处理棉花的株高、茎粗。于棉花打顶前期,测定各小区棉花主茎叶片数和倒四叶叶面积。在棉花收获期,调查各小区棉花的始果枝节位、始果节高度、主茎节间长度、果枝数,调查全部果枝的果枝夹角及果枝长度。

株宽面积(Plant width area):于各小区选取连续棉花中行和边行长势均匀棉株各5株,间隔6 d调查棉株(以主茎为中心)4个方位角上的株宽(cm),为W1,W2,W3,W4; 株宽面积(cm2)=(W1+W3)(W2+W4)/2。

1.2.2.2 三 桃

于各小区随机选取2.28 m×2.92 m样点,7月15日调查样点内伏前桃数量,8月15日调查伏桃数量,9月10日调查秋桃数量。

1.2.2.3 产 量

收获期间,调查各个小区收获株数和总铃数,计算单株结铃数,并在各个小区内选取代表性棉株,采摘下部吐絮棉铃 30朵,中部吐絮棉铃 40 朵,上部吐絮棉铃 30 朵,称重计算棉花单铃重和衣分,并计算最终各小区籽棉产量与皮棉产量,各小区重复3次。

1.3 数据处理

采用Microsoft office 2016和SPSS 19.0进行数据整理与分析,采用R软件包计算和作图(ggplot2;版本4.0.1),采用Duncan进行方差分析,并检验差异显著性(α=0.05)。

2 结果与分析

2.1 延迟化控对棉花株高及株高日增长量影响

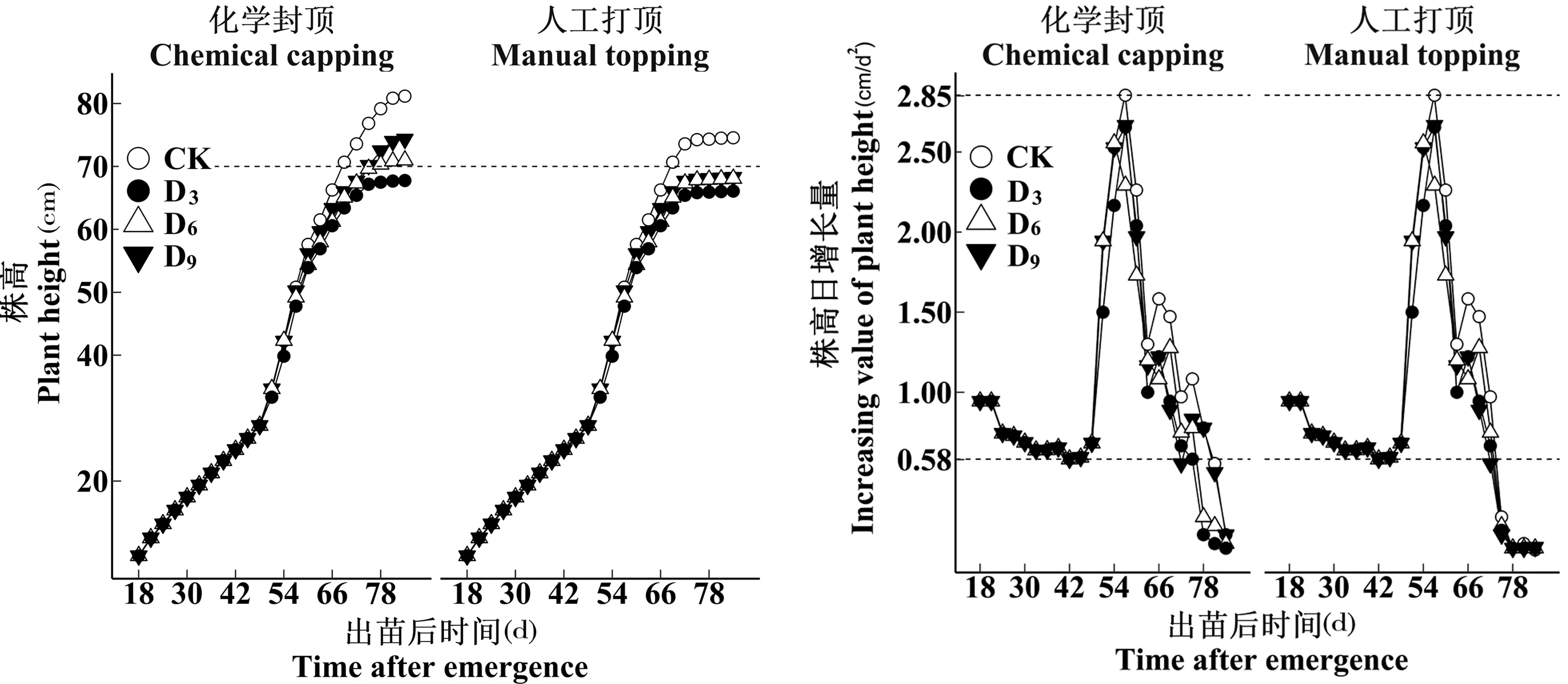

研究表明,棉花的株高在打顶后(出苗后74 d)逐渐趋于稳定。化学封顶条件下的棉花株高除复水后3 d喷施缩节胺处理(D3)外,其余处理均达到或超过70 cm,而人工打顶各处理中,仅CK处理株高超过70 cm,其余处理株高稳定在68 cm左右。随复水后喷施缩节胺时间的提前,棉花株高呈上升趋势,复水后3 d喷施缩节胺处理的棉花株高最低,为67.0 cm;CK处理株高最高,为77.9 cm。化学封顶较人工打顶株高平均增加6.2%,但未达到差异显著水平。棉花主茎日增长量在出苗后42 d下降至最低,为0.6 cm/d,出苗后60 d左右达到最高,对照处理峰值为2.9 cm/d。D3处理和D6处理的主茎日增长量峰值出现时间提前,峰值为2.6 cm/d,与对照相比降低10.7%。棉花进入盛花期后,人工打顶条件下的主茎日增长量快速下降,至打顶结束,主茎日增长量趋近于零,而化学封顶条件下,主茎日增长量出现短暂上升,随后快速下降。图1

注:CK:无缩节胺对照处理;D3:延迟3 d喷施DPC;D6:延迟6 d喷施DPC;D9:延迟9 d喷施DPC;下同

2.2 延迟化控对棉花茎粗及株宽面积的影响

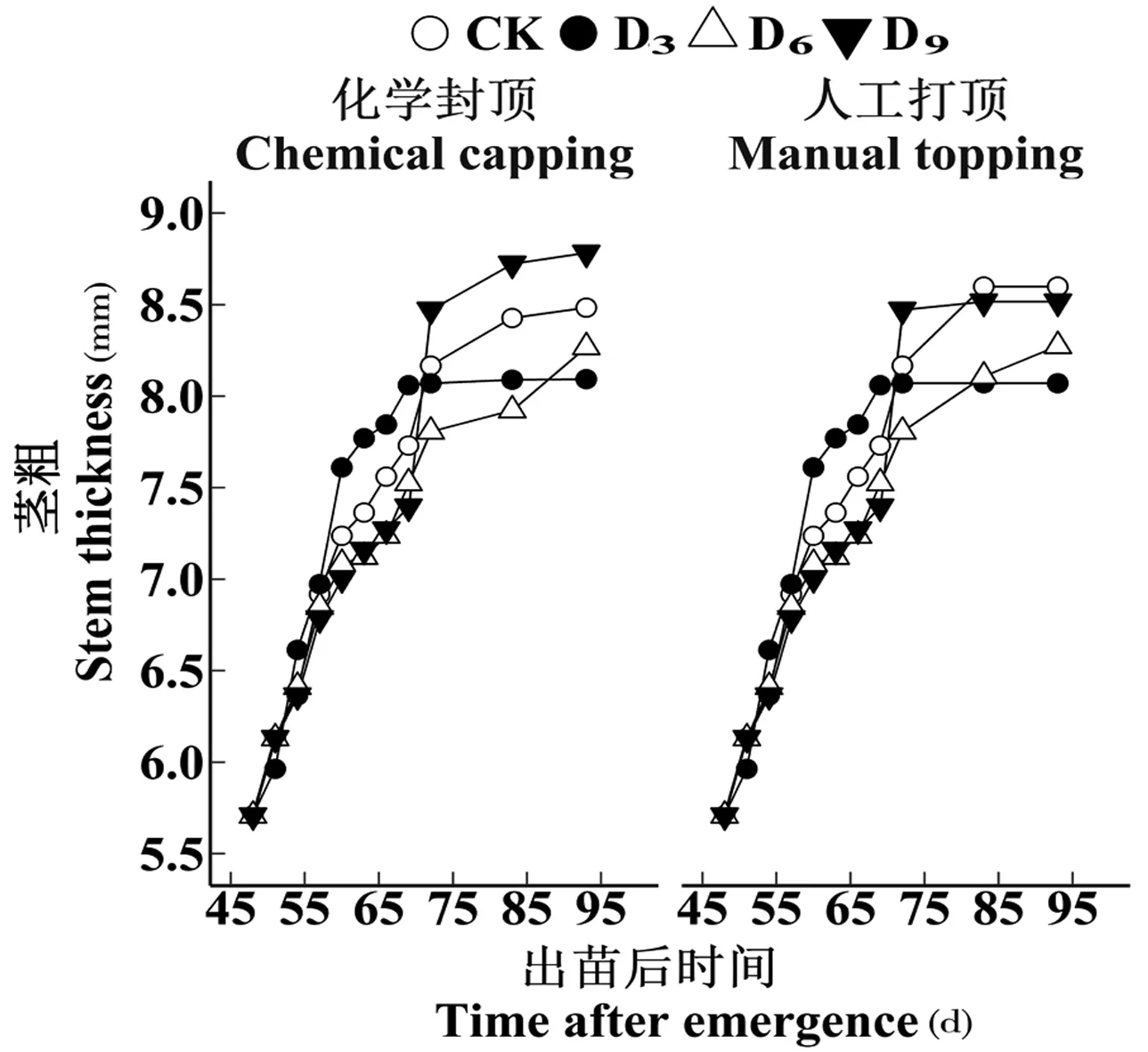

研究表明,延迟9 d处理棉花茎粗值最高,对照处理棉花茎粗值次之,延迟3 d处理茎粗值最低,最高值为8.7 mm,其次是8.3 mm,最低值为8.1 mm。延迟3 d喷施缩节胺可以在短期内显著提高棉花茎粗,但会导致茎粗生长提前停止。打顶方式并未对棉花茎粗产生显著影响。图2

图2 延迟化控下干旱后棉花茎粗变化Fig.2 Effect of chemical control delaying on stem thickness in cotton after drought

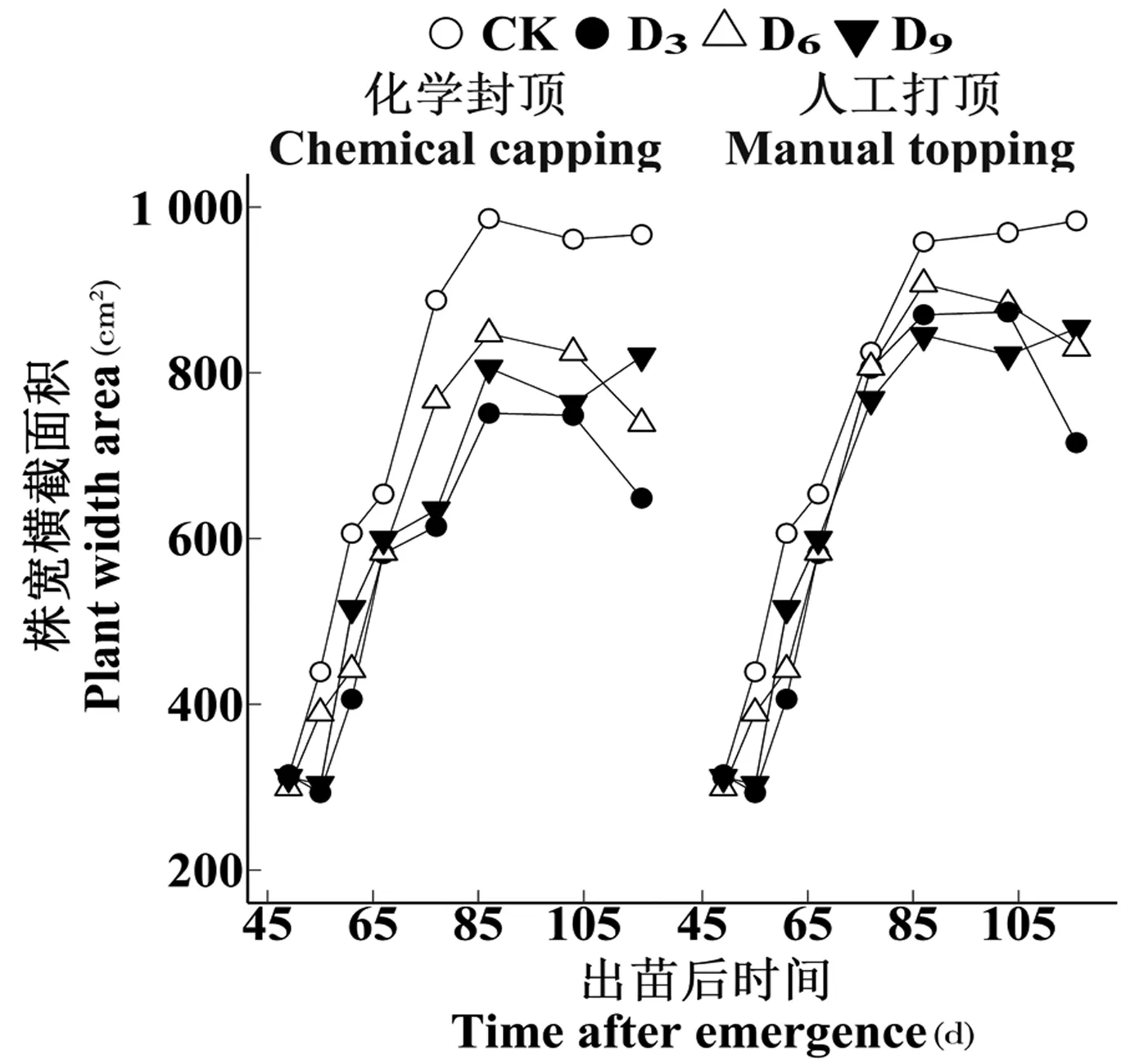

研究表明,对照处理下的株宽横截面面积在各时期均高于其他处理,随着喷施缩节胺延迟天数的增加,棉花的株宽横截面面积显著提高,随着生育进程推进,各处理间差异更为明显。对照处理值最高,为975.1 cm2,D3处理峰值最低,为682.1 cm2,化学封顶相较于人工打顶株宽横截面面积降低6.1%,株型更为紧凑。图3

图3 延迟化控下干旱后棉花株宽横截面积变化Fig.3 Effect of chemical control delaying on plant width area in cotton after drought

2.3 延迟化控对棉花农艺性状的影响

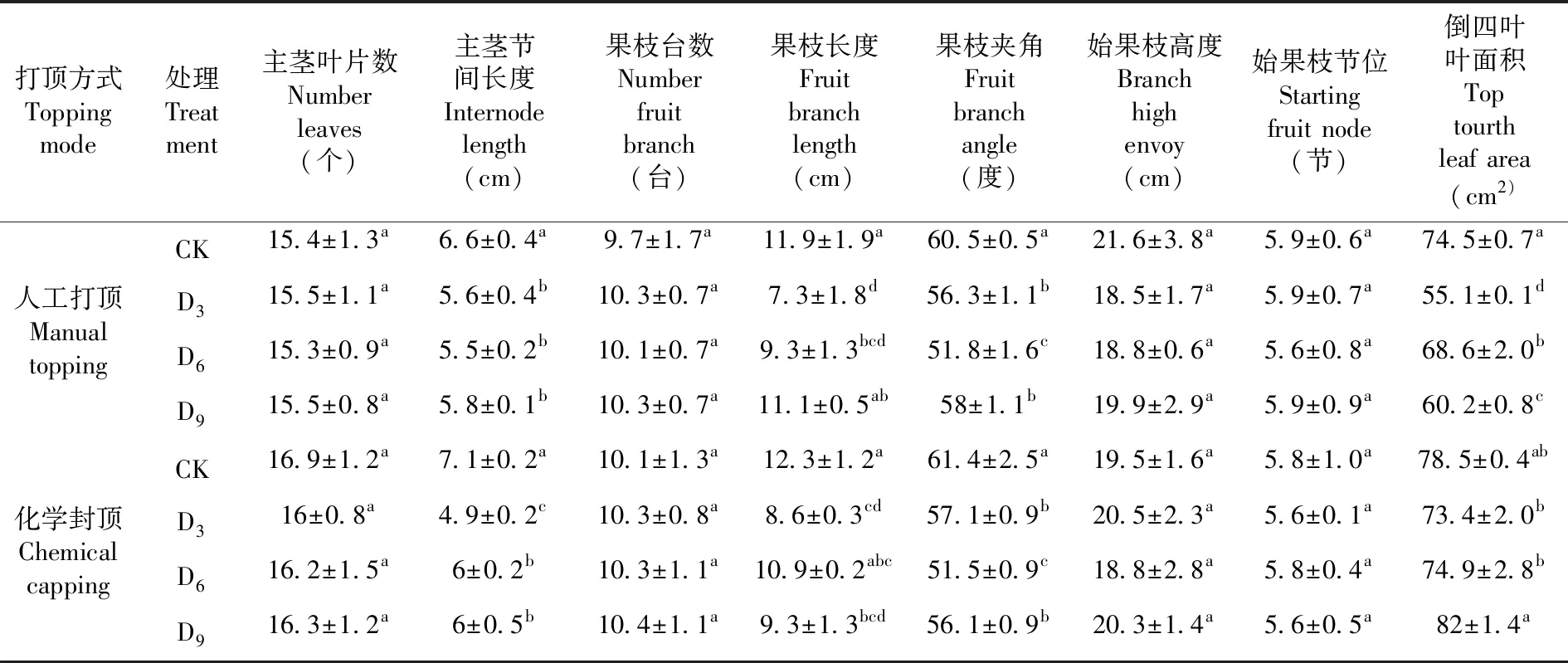

研究表明,棉花的主茎节间长度、果枝长度、倒四叶面积均随复水后喷施缩节胺时间的提前显著降低,以D3处理值最低,CK处理值最高。与对照处理相比,D3处理下主茎节间长度、果枝长度、倒四叶面积分别降低了23.4%、30.9%、16.0%。化学封顶的各处理主茎节间长度、果枝长度、倒四叶面积分别增加0.1 cm、0.4 cm和12.6 cm2。棉花的果枝夹角以对照处理最高,为70.0°,复水后6 d喷施缩节胺处理果枝夹角最低,最低值为51.7°,比对照降低了26.2%,各缩节胺处理果枝夹角表现为CK>D9>D3>D6。2种打顶方式下果枝夹角差异不显著。缩节胺处理的棉花主茎叶片数和果枝台数差异不明显。化学封顶条件下棉花的主茎叶片新增0.9个,而果枝台数差异不显著。各处理下棉花的始果枝高度和始果枝节位均无显著差异。表2

表2 延迟化控下干旱后棉花主要农艺性状变化Table 2 Effect of chemical control delaying on agronomic traits in cotton after drought

2.4 延迟化控对棉花三桃分布的影响

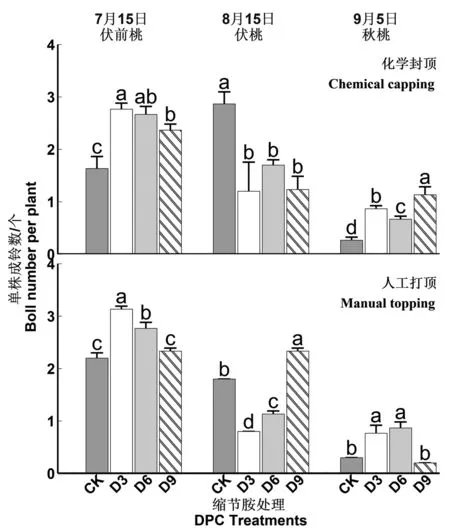

研究表明,各处理下棉花的伏前桃以D3处理最高,CK处理最低,最高值为3.0个,最低值为2.0个,D3处理比对照伏前桃个数增加53.7%。化学封顶下各处理的伏前桃个数比人工打顶平均减少0.3个。各处理的棉花伏桃个数以CK处理最高,D3处理最低,最高值为2.3个,最低值为1.0个。与人工打顶相比,化学封顶下棉花的伏桃个数平均增加0.2个。各处理棉花的秋桃个数以CK处理值最低。图4

2.5 延迟化控对干旱复水棉花产量及产量构成因子的影响

研究表明,各缩节胺处理的棉花单铃重、单株结铃数和籽棉产量均显著增加,与CK相比,DPC喷施后棉花的单铃重、单株结铃数分别提高了3.7%~4.6%、9.1%~14.8%,但D3、D6、D9处理间差异不显著;与人工打顶相比,化学封顶棉花的单株结铃数和单铃重分别增加1.9%和2.3%,但均未达到显著差异水平。棉花籽棉产量以CK最低,为5 805.6 kg/hm2,D6处理最高,为6 958.7 kg/hm2,D6处理比对照处理籽棉产量增加了19.9%,各处理籽棉产量整体表现为D6>D9>D3>CK,化学封顶下的缩节胺各处理籽棉产量比人工打顶平均增加4.0%。各处理皮棉产量表现为D6>D9>D3>CK,化学封顶下的皮棉产量比人工打顶平均增加3.3%。各处理间衣分差异不显著。表3

图4 延迟化控下干旱后棉花三桃分布变化Fig.4 Effect of chemical control delaying on three-boll distribution in cotton after drought

3 讨 论

3.1 延迟化控对干旱复水棉花农艺性状的影响

研究表明,蕾期棉花受干旱胁迫后株高呈降低趋势,茎粗呈增加趋势[22-23],机采棉标准[24]指出棉花株高应控制在75~85 cm,试验结果显示,对照处理下的棉花株高仅达到81.2 cm,蕾期干旱胁迫后,棉花不宜进行重度化学调控。已有的研究显示,喷施缩节胺能有效降低棉花株高[10-11]、果枝长度[12],有效增加棉花主茎节间数和果枝台数,对棉花主茎节间长度和平均果枝长度也有一定的抑制作用。增大缩节胺用量,可显著降低棉花果枝夹角[25-26],株型更为紧凑。研究表明,蕾期干旱胁迫后,喷施轻量缩节胺同样抑制了株高增长,棉花茎粗显著增加,同时显著抑制了棉花主茎节间长度、平均果枝长度、果枝夹角以及倒四叶叶面积,随着喷施缩节胺日期的提前,抑制效果更为明显,以延迟3d喷施缩节胺效果最强,株型更为紧凑。喷施轻量缩节胺不影响棉花主茎叶片数和果枝台数,原因可能是缩节胺施用剂量较低微。

与人工打顶相比,化学封顶下棉花的株高和果枝数显著增加[27-28],株宽显著降低,化学封顶显著影响棉花的上部叶枝形态,能有效抑制上部主茎节间长度和果枝长度[29]。研究表明,化学封顶与人工打顶在株高上差异不显著,化学封顶增加了棉花主茎叶片数、主茎节间长度、果枝长度和倒四叶叶面积,但与人工打顶相比,仅倒四叶叶面积达到显著差异水平。化学封顶对棉花果枝夹角影响不显著。

棉花的株宽横截面面积能有效反映棉花的横向生长[30],研究显示,施用缩节胺后棉花的株宽横截面面积在各个时期均低于对照处理,在株宽横截面面积峰值处差异最为明显。不同延迟天数下施用缩节胺,株宽横截面面积差异显著,化学封顶条件下,随着喷施缩节胺日期的提前,株宽横截面面积逐渐下降,相较于人工打顶株型更为紧凑。

3.2 延迟化控对干旱复水棉花三桃分布及产量的影响

“三桃”指代棉花的伏前桃、伏桃和秋桃, 能有效反映棉花早熟高产[31]。棉花的伏前桃与皮棉产量呈负相关关系,伏桃和秋桃数与皮棉产量呈正相关关系[32],与试验的研究结果相一致。近年研究显示,适量施用缩节胺可增加产量[27,33],施用化学封顶剂也可增加棉花产量[34],或对产量影响不显著[35]。结果表明,喷施缩节胺和化学封顶剂均可以增加棉花的单株结铃数和单铃重。相较于对照处理,缩节胺处理下伏前桃个数增加,伏桃个数减少。不同延迟天数喷施缩节胺处理下,伏前桃个数随缩节胺施用时期的提前呈上升趋势,而伏桃个数则呈现下降趋势。D3处理下籽棉产量低于D6和D9处理,原因可能是其对棉花株高抑制较强,棉花出现早衰。化学封顶能有效降低棉花伏前桃个数,增加伏桃个数,更有利于优质棉铃的形成,相较于人工打顶,棉花产量进一步提升。

4 结 论

蕾期受干旱胁迫后,棉花株高增长受到明显的抑制,不宜进行重度化学调控。复水后不同时间喷施低剂量缩节胺能有效降低棉花的果枝长和果枝夹角,下降幅度分别在15.7%~30.9%、13.4%~26.2%。与人工打顶相比,化学封顶能够激发受干旱胁迫后棉花的补偿效应,并表现出一定的增产效果,产量增加4%。其中,化学封顶下,延迟6 d喷施缩节胺的棉花株高适中,茎粗值较高,株型结构更为合理,最终产量增加19.9%。