基于“中介”理念下凡·艾克的建筑观解读

许 娟朱 渊

二战之后,建筑界呈现一种多元混杂的新旧杂糅状态,一批年轻学者因反对早期现代主义对城市机械功能式的划分,开始追寻建筑与城市新的可能性。“十次小组”就是一批活跃于20世纪50—80年代的建筑师,他们试图恢复一种人与人之间的交往来对抗单调而冰冷的城市功能划分。其中,凡·艾克作为“十次小组”的核心人物,在现实的诸多矛盾之中,他从人类学的视角出发,在传统与现代之间,在个人与社会之间,在建筑与城市之间,在种种看似相对立的要素之间寻求一种协调与平衡,以一种日常微观的视角去建立事物之间的关联,以达成要素之间的相互交融与渗透,即所谓“中介”理念。

1 凡·艾克及“中介”理念

“中介”理论是基于拉尔夫·古特曼和居·曼滋“门阶”概念提出的。“门阶”也可称为“门槛”,是一个重要的建筑构件,联系内外、动静与私密,标志着一种领域感,建立起空间的隐性联系①。史密斯夫妇在CIAM 9会议中解释,它是对人们瞬间的穿越行为加以慢镜头的重现。但是凡·艾克认为,建筑需扩展它狭窄的边界,将其围合成一个领域,一种连接的中间地带。因此,它以“中介”理念代替对“门槛”理论的讨论。这是一种非“内”非“外”,既“内”又“外”的特殊状态,它与视线相关,与人的行为体验相关,强调以日常微小空间产生丰富的感知体验和活动可能性,是其功能价值所在。

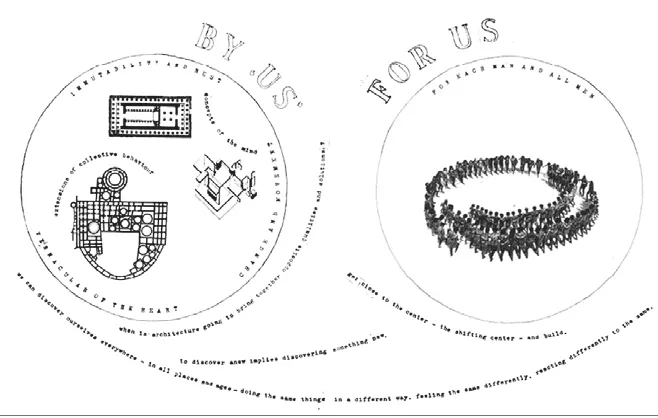

凡·艾克曾用沙滩隐喻“中间态”,沙滩既不是陆地也不是海洋,但是能感受到浪潮带来的湿润。从抽象意义上看,“中介”让两个具有不同属性的要素之间进行对话,并产生相互之间的影响,因此其不仅仅是物理层面的连接,更具有不同时空属性的多层次联系。如凡·艾克在奥特洛圈(图1)中,第一个圈以三种经典建筑范式表现了三种相互对立的属性,范·杜斯堡的构成表达现代和变化,帕提农神庙表达经典和永恒,普韦布洛村庄表达地方和传统。“现代”、“经典”和“地方”,凡·艾克认为建筑的意义正是融合这些看似不相关的要素,统一对立要素之间的关系,将其变成和谐统一的整体。探究不同要素的微差与个性,从而找寻到一种中间态,建立要素之间的协调与对话,形成一种新的整体统一[5]。凡·艾克在划分两级概念的同时,也在积极建立起两者的联系,从原本孤立隔绝的单一事物状态中抽离。中间状态也可以称之为“适度美学”,旨在两个看似极端对立的要素之间建立“中介”平衡,强调要素之间的共生共融,以发挥其更大的价值意义。

图1 奥特洛圈

2 “中介”理念形成因素探究

“中介”理念深刻影响着凡·艾克的建筑观和城市观,以下将从历史追溯“中介”理念的形成与发展,从社会文化事实和历史文化背景中探究其影响介质。

2.1 历史背景

二战之后,CIAM的理念受到冲击和挑战,一批年轻建筑师提出对快速城市化状况的不满,认为城市不应仅仅满足“量”的建设而忽视“质”的提升,不应仅是机械式的功能划分,城市的各功能区之间不应被孤立地隔绝和发展。相反,城市应当积极建立起人与人之间的交往,提供一种社会空间网络来联系人与人之间的互动。在这种割裂的城市生活背景下,兴起了对结构美学[1]的讨论,它关注整体社会结构,希望连接建筑和城市,以一种“中介”的角度思考要素的关联。凡·艾克作为结构主义的代表人物,他从人类学的视角出发,更多地融入了人文性思考,认为城市一方面应延续原有的城市肌理,充分尊重城市既有的历史文脉;另一方面,城市应提供给生活在其中的人们更多人性化的场所,满足他们的日常生活需求。他从时代背景出发,提出了一种基于城市宏观模型下的结构主义构型原则,以“中介”理念试图融合地域和时代特征,连接建筑和城市。

2.2 艺术作品

在剧烈变化的时代,艺术也呈现出多元化的发展。该阶段,艺术家们所创造出的丰富作品,常常是基于对日常事物的细微观察,源于对生活的深刻认知。如“as found”美学,在习以为常的日常生活中去“发现”,将平常而微观的事物进行创造性地转化。艺术作品表现出的大多是对材料、色彩的直观表达,其意义不在于表象的形式,而在于形式美背后关于生活的特定理解,对人性空间的关心。1951年在英国霍兹登举办的主题为“综合艺术”的展览,号召艺术家从个体的感知中走出来,与社会、空间融合[6]。该时期的展览,大多包含了设计师在矛盾现实中对城市生活的关心和包容,强调艺术与空间、与建筑、与城市的多维度转化与融合,而不是单纯地表达艺术本身,这种跨界的多元思考也与“中介”理念相符合,企图用艺术尝试更深层次的表达,以艺术为媒介建立起与社会、与城市更广阔的连接。

2.3 传统文化

“中介”理念的形成与发展也与凡·艾克早期的个人经历有关。他于1940年开始非洲旅行,1950年—1960年间,他对非洲多贡部落进行了研究。相对闭塞的环境让非洲保留了原始的文明,受制于环境也发展于环境,多贡部落保存着较为完整和有机的聚落系统和自发生长的村落肌理。凡·艾克试图去重新发现和挖掘传统文明和人类价值,正如他所认为的,人的本性都是相似的,以此可以探究人与人之间的关系网络。他说“我们要重新发现人类那些永恒的古老的品质,将其转化为新的建筑语言,也就是当代建筑的语言,建筑是人类的本质转译成空间的表现,然而现代建筑师一直在致力于去发现时代的不同,而不是去研究建筑与时代的共性。”[4]凡·艾克正是希望通过类比的方法,在种种同与不同之间,以一种“中介”状态将看似二元对立的要素建立起相互关联。

3 代表作品解读

3.1 阿姆斯特丹孤儿院

(1)单元与整体

凡艾克曾说:“如果一座房子要成为一座真正的房子,它就必须像一座小城市;如果一座城市要成为一座真正的城市,它就必须像一座大房子。”在孤儿院设计中,他试图将其设计成一个小型城镇,让不同年龄阶段的孩子可以感受到空间的丰富变化,与人交往,探索自然,而不是一个封闭内向式的单体建筑。这与他对传统聚落的关注有关,聚落具有一种自然生长而成的内生秩序感,从单元到整体遵循统一的生长法则,呈现出较为清晰的平面架构关系,具有一种内在牵引的力量。凡·艾克从人类学的视角出发,希望在现代建筑中重现原始聚落中人与人之间亲密的关系,区别于当代城市中陌生人的社会关系,以”中介“理念构建一种个人与社会的连接[2]。

孤儿院的设计以3.6m×3.6m为基本模块单元,并以街巷的形式将这些单元联系。街巷多呈“L”形的支状路,避免视线的直接穿透,增加空间层次感的同时给予孩子更丰富的行为体验和空间感知。同时单元之间呈现凹凸进退的关系,增加庭院,用以通风采光。“实”的功能空间和“虚”的外部空间以同样大小的单元模块组成,整体呈现出一个有机的系统,体现出凡·艾克所说的“可识别的社会模式”。

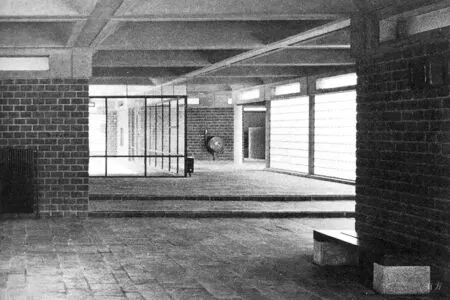

从整体外观看,连续成片的穹顶(图2),看似是毫无特征的单调重复,但因为局部某些特征性的场所又使其呈现一种特殊性,在一种秩序框架下,不断形成领域感②。其中,穹顶的形式与凡·艾克曾多次到访的北非圆顶之城阿尔及利亚的瓦德聚落有关,既隐喻一种原始村落意向,形成一个小型城镇,同时又使穹顶这种形式在现代建筑中焕发生机,穹顶之下,使人感受到一种身体的包裹感和一种场所氛围。

图2 孤儿院的穹顶

图2 建筑要素限定的领域感

(2)建筑元素

孤儿院建筑内部处处体现出“中介”领域的特征。建筑的主入口位于城市道路后退的广场内,人们要先从街道进入广场,之后再进入建筑内部。由此,广场形成了一个过渡空间,联系建筑与城市。“中介”空间往往具有多义的性质私密与公共、内与外、阳光与阴影、多重要素在此相互叠合。广场既可以为城市中的市民提供休闲公共空间,体现出城市的人本主义,同时也是孤儿院建筑外部空间的延续,以此创造出多元共享的价值。

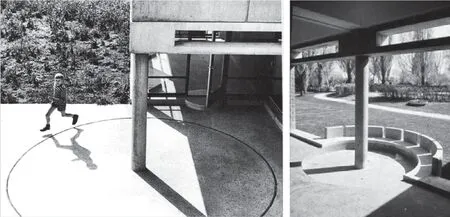

不同建筑要素之间限定出不同的空间领域感。以单个柱子围合限定出一个弱空间(图3),地面的圆形是一个聚集的形态,既暗示它是一个封闭围合的空间,同时它又处于一个开放动态的环境之中,形成一种特殊的领域感。具有象征性的门与窗,代表不同时空的交汇,人们坐在窗台上闲聊,一半处于室内一半处于室外,处于光与影的动态和谐之中。室内空间覆盖于连续的穹顶之下,似乎呈现出一种相似的领域特征。但由于梁柱之间围护形式的差异(图4),使得室内空间呈现局部领域感的扩大和整体领域感的模糊,呈现出结构的稳定性与空间不断变化的特点。梁柱之间的三种围护形式:玻璃、玻璃砖和双层厚度的砖墙,使得局部空间呈现透明与实体、围合与开放、虚与实的微差与对比,空间呈现差异与融合。其次,建筑内还有各种下沉台阶的圆形空间,开敞的庭院,充当着交流与交往的场所。整个建筑就像一座微型城市,以整体清晰的空间结构和处处充满变化的差异性场所,搭建起人与人沟通的桥梁,融合不同年龄阶段的孩子,为他们创造一个亲切舒适的人性化空间。

图4 穹顶下的特殊领域感

3.2 清晰的迷宫

(1)清晰与迷宫

“清晰”与“迷宫”是一个二元对立的状态,似乎不能共融,但它却真实地存在于城市、建筑和装置中。比如威尼斯,往往让身处其中的人处于一种迷路状态,而同时城市中存在的一些具有强烈特征感的场所又为人指明方向,这样一种清晰与迷宫共存的状态,在城市中建立起多重领域感,增加城市空间的可识别性。“清晰的迷宫”,它意味着重复体验的连续印象,这种体验具备一定历时性,需要时间的累积。它不同于瞬时感知的清晰,需要与个人的场所感知和记忆相连。在威尼斯巷道中的经历,凡·艾克认为,在对路径的反复经历与逐渐清晰中不断改变人们心中的认知状态,是人们在感知一个状态的同时,参与到另一个状态的进程之中。“清晰的迷宫”是混合着个人认知经历的复杂体验,如凡·艾克在孤儿院建筑中所设想的,将一种整体清晰的结构与丰富多元的生活场景混合,让孩子在不同的空间中自发地探索,形成自己特有的场所体验,将社会秩序与空间秩序融合。这种融合个体多样行为的探讨一定程度上也是对现代一味强调效率功能至上的城市交通空间的批判,缺乏人文性和自主性,缺少了“清晰的迷宫”中对空间和时间的探讨,现代空间一定程度上让人的行为体验变得单调而无趣。

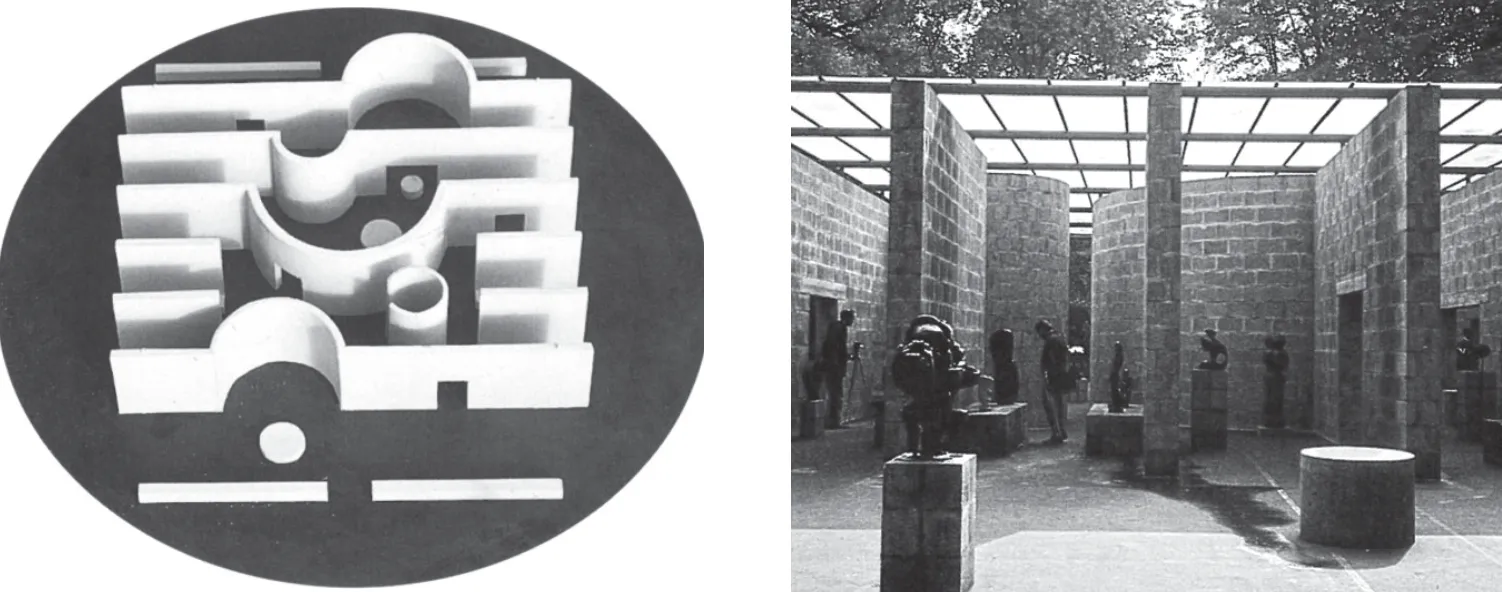

(2)一组装置

在一组装置的设计中,凡·艾克深入探讨了“清晰的迷宫”的话题。这组装置(图5)中处处充满着对比,统一均质的屋顶形成强烈的领域感,平面中规则又处于变化中的弯曲墙体构筑着另一种领域感。均质的屋顶方格与变化的曲面墙体,逻辑秩序与动态变化,让人产生多重的领域感,既清晰又复杂,人们在不断地迷失,又在不断地建立着新的领域感。在材质选用中,轻盈的玻璃顶代表着当代,厚重的石材代表着传统,粗糙和精致,传统和当代,种种要素之间彼此对峙。“清晰的迷宫”正是对这种矛盾性的探索,激发起人们内在的记忆。这是一种错综复杂的清晰,让过程之中不断地与个体的想象和自身的经历连结。一个装置如一个聚落和一座城市,无法被短暂地感知和体验,需要建立在个人的探索与实践之中,建立一种“中介”平衡。

图5 “清晰的迷宫”的装置

3.3 城市中的游戏场

凡·艾克在阿姆斯特丹建立了800多处游戏场,以一种针灸式的方法对城市进行自下而上的更新。游戏场看似是从儿童的视角出发,为孩子建立日常玩乐的空间,体现一种人性化的城市设计,实质是凡·艾克以小型而日常的空间视角去缝合和织补空荡而单调的城市功能,以一种渐进式的多元日常空间抵抗战前机械式的功能主义划分[3]。游戏场的设计,是从艺术的实验性视角出发,以一种面向未来探索的开放性,对城市空间的再反思③。在一个个看似不相关的游戏场地中,凡·艾克试图找寻场地局部更新和城市整体系统关联的可能性,以城市中分散的弹性空间适应城市生长。通过对城市空间中不被发掘的微空间的不断开发,激发起局部城市空间活力,与周边城市环境进行沟通与对话。同时以这种具体化的城市策略,以点带面,形成城市另一种自我更新和生长的内生秩序,以促进城市的整体化发展。这样一种具有自组织规律和动态生长的循环系统,形成一种“中介”空间,连接建筑与城市、个人与社会。游戏场作为“中介”理念的表达,同时连接着艺术与建筑、理想与现实、理论与实践,融合着城市生活和社会的发展。

4 总结

“中介”理念在于让不同事物之间建立联系,但是彼此之间的区别仍然存在。包括联系实体的建筑空间和抽象的理念空间,从而产生一种新的兼有两者特征的空间形式,彼此区别又共生共融。

4.1 实体空间

建筑实体空间中产生的“中介”空间,主要是指具备某些特殊领域感的空间。如屋顶覆盖的空间、柱子围合的空间、地面高差限定的空间,这些具有特征性的场所空间区别于大量的一般性空间,使领域感扩大,建筑的意义增值。同时“中介”空间也是不同空间属性的过渡空间,如内与外、公共与私密、动与静,往往称之为灰度空间,具有模糊性的特征,使空间具有多义性,同时也增加人的感知体验。“中介”空间在复杂与矛盾中寻求和谐统一,允许统一性和差异性,均质和特殊,重复和变化,不同尺寸、材质、光与影的变化。如一张著名的照片中展示的,一个小男孩坐在一个台阶上(图6),台阶空间既属于城市外部空间,又是建筑内部空间的延续,既公共又私密,一定程度上消解了建筑与城市的边界,是空间中的空间,在原本对立割裂的空间之间建立一种新的平衡,达成“中介”空间的价值和意义。

图6 门阶空间

4.2 抽象空间

凡·艾克从人类学的视角出发,关注生活在城市中的个体,强调人与人之间的交往,个体与集体之间的关联。凡·艾克基于对现实状况的认知,对世界大战以及人与人之间割裂状况的反思,他希望重新建立起人与人之间的亲密关系。在孤儿院建筑中,他通过一个整体系统的关联和多元的模块化组织建立了一种空间秩序和社会秩序,让孩子可以感受到亲切、集体和关爱。在城市中,他以游戏场的实验,表面从孩童的视角,在破碎的城市空间中建立多样的游戏空间,为孩子提供玩乐场所,实质他希望通过这些日常化的空间去建立另一种新的秩序,缝合原本被割裂的城市空间,创造更多元的价值。他关注一种社会的整体结构,追求一种人性化的空间,希望加强人在空间中的体验感,形成一种持续的互动。

4.3 类比和转化

凡·艾克认为人根本上是相似的,但也呈现着差异性,希望从共性和个性之间,建立一种“中介”平衡,加强个体之间的交往。因此,他去往非洲原始的村落,去重新发现人类的价值,找寻某些永恒的特质,从传统中发现进而进行当代的转译。凡·艾克强调用类比的手法去看待生活中的相同与变化,人与事物的关系比事物本身更重要,从根本上而言,事物本身存在着共性,因此具有类比和转化的可能性。以“中介”的理念去沟通事物之间不同的状态,使它们共存于一体,强调一种新生与融合。个人、社会、集体之间,能建立更紧密的联系,在要素的差异性中寻求一种统一和谐[7]。一定程度上,“中介”理念是凡·艾克对当下社会发展的反思和尝试,包含着他对世界状况和人类状况的理解,并希望找到联系事物之间的媒介。

(注 感谢《建筑设计理论前沿课》教授戴维·莱塞巴罗的启发)

资料来源:

图1~3:https://www.archdaily.cn/cn/900906/adjing-dian-a-mu-si-te-dan-gu-er-yuan-aer-duo-star-fan-star-ai-ke;

图4:wikiarquitectura;

图5~6:http://hicarquitectura.com/2015/10/aldo-van-eyck-sculpture-pavilion-sonsbeekexhibition/。

注释

① 此处隐性联系是和显性联系相对,意指相对不易察觉的要素。

② 文中关于领域感的概念,引自东南大学葛明老师《现代建筑理论课》。

③ 此处引用朱渊《游戏的人:从游戏广场到新巴比伦》一文。