天文宇宙

月球背面发现“天外来客”

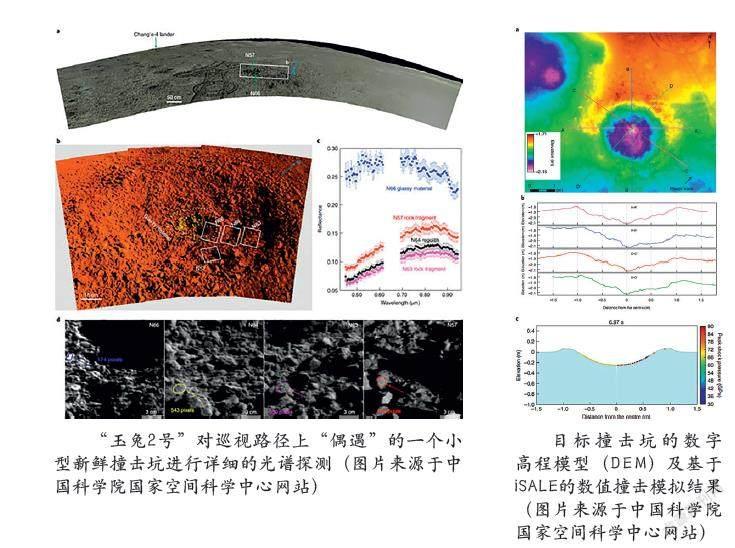

中国科学院国家空间科学中心刘洋研究员与国内外合作者基于“嫦娥四号”巡视器获取的具有超高空间分辨率的影像与光谱数据,首次在月表原位识别出了年龄在1个百万年以内的碳质球粒陨石撞击体残留物。相关成果发表于Nature Astronomy。“嫦娥四号”探测器于2019年1月成功着陆于月球背面南极-艾肯盆地的冯·卡门撞击坑中,其搭载的“玉兔2号”巡视器随后对月表开展了持续的巡视探测。探测发现,富含挥发分的碳质小行星的撞击可能仍然为现在的月球提供水源。同时,相关研究显示比较年轻的月表物质(如“嫦娥5号”返回样品)中存在撞击体残留物的可能性。研究成果进一步增进了人类对内太阳系撞击历史的了解。

大爆炸锂消耗反应研究进展

中国科学院近代物理研究所科学家牵头,联合北京航空航天大学、日本东京大学、日本国立天文台、英国赫尔大学、匈牙利科学院、美国密歇根州立大学和美国德州农工大学康莫斯分校,采用国际上新近测量的镜像核对9B和9Be氘阈附近的能级信息,给出了可靠的7Li(d,n)24He天体反应率。相关成果发表于The Astrophysical Journal。在大爆炸核合成典型温度处,新反应率比当前广泛使用的BM93反应率小了将近两个量级。该工作消除了最后一个控制大爆炸核合成的重要反应的反应率不确定性,对于进一步理解锂丰度问题,推动宇宙学、天文观测学和粒子物理学的发展,探索和限制标准模型外新物理具有重要意义。

简单描述宇宙整体的恒星形成历史

上海交通大学李政道研究所博士后研究员Antonios Katsianis与天文系杨小虎等人合作,通过对数百万个星系的观测结果进行汇总,发现一个简单的数学公式就可以优雅且物理驱动地描述宇宙整体的恒星形成历史。相关成果发表于The Astrophysical Journal。尽管存在系统差异,这两个类别的宇宙恒星形成率密度都可以用仅有2个参数的Gamma(a,b)分布函数—— 一个被广泛应用于众多领域的数学形式来描述。该模型通过考虑标准宇宙学的一些基本参量,结合数值模拟结构形成的特征,仅用2个自由参数来同时正确描述恒星形成历史的形状和幅度。这一结果建立了宇宙恒星形成率密度模型研究历史上的一个新标杆。

基于FAST数据发现黑寡妇脉冲星的离子透镜现象

中国科学院新疆天文台脉冲星团组科研人员使用FAST望远镜对PSR J1720-0533进行后续观测,发现在进入掩食时,脉冲辐射呈现出明显的准周期性变化,该变化可能是由等离子透镜现象导致。相关成果发表于The Astrophysical Journal Letters。黑寡妇脉冲星是一类特殊的毫秒脉冲星,位于双星系统中,其主星辐射束直接扫过伴星,导致伴星逐渐被蒸发,因此而得名。研究发现,在掩食附近脉冲辐射存在消偏振现象,其线偏振消失时视线方向的粒子数密度几乎没有变化,这为伴星存在磁场提供了证据,经推算伴星磁场强度约为8G。下一步,科学家将使用FAST观测更多的黑寡妇脉冲星,进行大样本研究。

“玉兔2号”对巡视路径上“偶遇”的一个小型新鲜撞击坑进行详细的光谱探测(图片来源于中国科学院国家空间科学中心网站)

目标撞击坑的数字高程模型(DEM)及基于iSALE的数值撞击模拟结果(图片来源于中国科学院国家空间科学中心网站)

天文宇宙

FAST望远镜在近邻星系中发现超长距离的气体吸积流

中国科学院国家天文台朱明、于海洋、王杰等与合作者利用FAST望远镜的超高灵敏度,对近邻星系梅西耶天体M106星系天区进行了深度的成像观测,首次得到了5×1016cm-2柱密度的高灵敏度图像。相关成果发表于The Astrophysical Journal Letters。在M106星系外发现的超长距离的气体吸积流,长达130kpc(约42.3万光年),连接M106和其卫星星系NGC4288,表明M106星系能从数十万光年外的矮星系上抢夺气体来维持自身的成长。这种现象类似于离银河系20多万光年外的大小麦哲伦星云流向银河系的麦哲伦流,但M106的吸积流长度更长,作用范围更广,更难捕捉到,为研究星系气体吸积提供了典型案例。

日冕物質抛射-耀斑电流片的动力学研究

中国科学院云南天文台谢小妍等人开展“太阳活动及CME理论研究”,通过磁流体动力学(MHD)数值模拟来探究日冕物质抛射CME-耀斑电流片的动力学演化特征。相关成果发表于Monthly Notices of the Royal Astronomical Society。驱动大规模太阳爆发的磁重联发生在CME-耀斑电流片中,将磁能迅速转换为等离子体的动能和热能。该研究首次确认了瑞利-泰勒(RT)不稳定能够发生在等离子体堆积的CME泡底部的缓冲区,是观测上CME-耀斑电流片振荡或横向运动的一个起源;实际CME-耀斑电流片中的耗散区可以延伸到很大的尺度,并不像经典磁重联理论那样认为的耗散区只在很小一个区域中存在。

毫米波甚长基线干涉测量研究进展

中国科学院上海天文台江悟、沈志强等人首次获得一颗暗弱射电源M84在3毫米波段的高分辨率图像,并高精度测定了M87黑洞的空间位置。相关成果发表于The Astrophysical Journal Letters。甚长基线干涉测量(Very Long Baseline Interferometry,VLBI)技术通过将相距遥远的射电望远镜用相干干涉的方法连接,从而获得等效于一个超大口径射电望远镜的分辨本领,在深空探测器测定轨任务和著名的黑洞成像等天文观测中有广泛运用。运用这项技术方法,研究者克服了常规毫米波VLBI观测受到的大气抖动剧烈、灵敏度不足等局限,高精度地测定了M87黑洞是在位于其43GHz喷流核心的上游46微角秒(投影距离约为1100亿公里)处。

银心宇宙线新成分以及宇宙线的磁屏蔽效应

中国科学院紫金山天文台黄晓渊、袁强、范一中等人利用费米卫星的伽马射线数据研究了银心附近区域的宇宙线分布。相关成果发表于Nature Communications。在能谱分布上,费米卫星的测量结果与H.E.S.S和MAGIC的甚高能观测结果自然衔接为一个幂律谱;而在空间分布上,费米数据给出的幂率分布指数与H.E.S.S和MAGIC在较高能段中测得的幂指数一致。这些一致的特征支持了银心宇宙线源的存在,也说明该宇宙线源可以有效地加速横跨多个能量段的高能粒子。此外,研究还发现在银心附近的中心分子云区域的宇宙线能量密度比分子云外的宇宙线“海”的能量密度更低。

(本栏目责编:黄雪霜)