卷积神经网络在地球化学异常识别中的应用

——以吉林省辉南—江源一带铁矿为例

钟羽, 曹梦雪, 尹冬妹,路来君

1.成都理工大学 数理学院,四川 成都 610059;

2.成都理工大学数学地质四川省重点实验室,四川 成都 610059

0 引言

在过去的几十年中,地球化学勘查在矿产资源预测中发挥着关键作用,其中地球化学异常识别[1]对于矿床发现的价值已得到广泛认可。地表中金属富集异常可能涉及各种地质和外力的复杂作用。这些过程可以在广泛的时间和空间尺度上发生,并且因地而异,由此产生的地球化学模式错综复杂,为地球化学异常的识别带来了很大的挑战[2]。因此,开发能够有效识别地球化学异常复杂关系的新方法成了近几十年来的研究重点。

随着机器学习算法引入到地球科学领域,学者们逐渐发现这些方法能够较好地表达矿床与多源数据之间的非线性关系,并且不依赖于数据分布。相比于传统处理方法而言,机器学习方法[3]对于处理复杂的非线性数据方面存在一定优势,可对多维特征进行建模,进而提高预测精度,以此弥补一般传统方法无法有效识别隐藏空间模式的不足。正因如此,机器学习系列方法被广泛用于地球化学异常识别,例如:支持向量机方法[4-5]可以通过搜索最佳超平面将采样样本分为化学异常或非异常,从而建立成矿预测模型。随机森林方法[6-7]可通过整合多个基分类器,生成更强的矿产潜力预测模型,而且对其优化还能够应用于具有少量标记样本的研究领域。随着深度学习[8,23]的兴起,研究者们开始将卷积神经网络[9-10, 24]、生成对抗网络[11]和深度自动编码器[12-13]等方法引入到地球化学异常识别及矿产远景预测领域。这些方法能够自动从多源地球信息中提取高级特征,并实现大规模数据表征。尤其是卷积神经网络,汪雪萍学者[14]运用卷积神经网络完成地球化学数据分类与岩性填图;李童学者[15-16]通过全卷积神经网络对离子吸附型稀土矿进行预测;王海俊学者[17]将卷积神经网络和自编码器结合运用在金锑矿集区的找矿预测。通过众多学者的研究可以看出,通过卷积层提取特征,挖掘指示因子的空间分布与矿床位置的相关性。

本文以吉林省辉南—江源一带铁矿床为例,通过卷积神经网络模型挖掘Fe元素富集分布特征,并利用其训练模型对研究区进行地球化学异常识别,揭示地表元素与矿体位置之间的关系。

1 地质背景

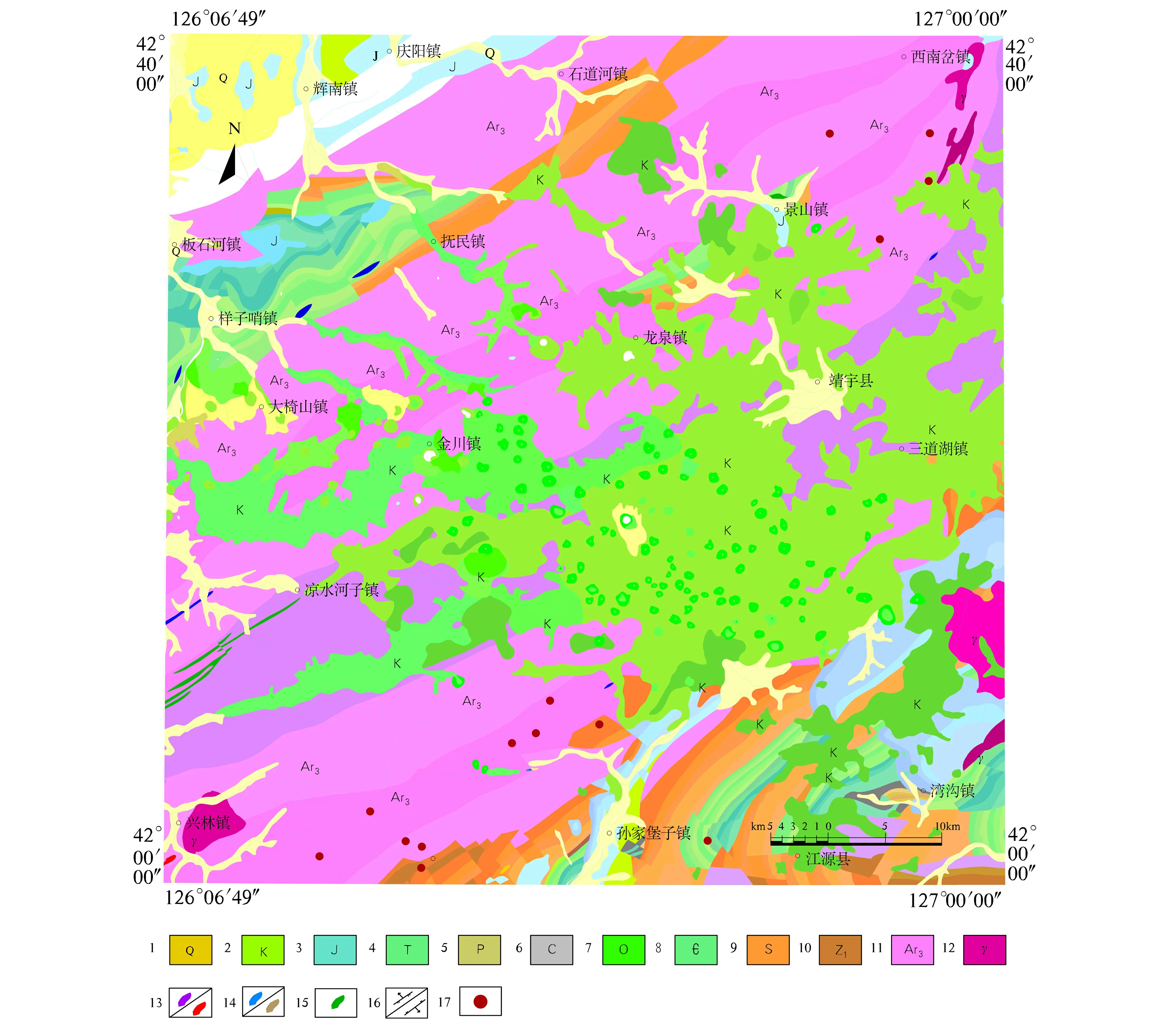

研究区[18-21]位于吉林省东南部,东经126°00′~ 127°00′,北纬42°00′~ 42°40′(图1)。行政区划隶属于吉林省白山市的靖宇县,通化市辉南县等。研究区中南部地势较高,西北部较低。区内主要受东西向构造、北东向构造影响,其中东西向构造是最早形成。区内矿产资源较为丰富,已知矿床、矿点及矿化点较多,主要以铁矿为主,在研究区的鞍山群各组段中均见有沉积变质铁矿,这些铁矿分布在龙岗背斜的南北两翼,其展布方向受地层的控制,与龙岗背斜轴向方向一致,呈北东—南西方向带状分布。区内出露地层主要为鞍山群四道砬子河组,岩性以黑云斜长片麻岩为主。区内褶皱构造和断裂构造较为发育。区内由于东西两部地层产状差异而构成为向斜构造。矿体产状则随地层的弯曲或产状变化而异,区内发育北东向和北西向断裂,造成了矿体的折断或不完整。矿石为磁铁石英岩型,呈条带状构造,矿物成分有磁铁矿、石英及石榴石。

图1 吉林省辉南—江源一带地质简图

2 研究方法

2.1 神经网络

神经网络是一种模仿人类大脑行为特征的机器学习模型。神经网络依靠内部大量节点之间相互连接的关系,进行分布式运算,从而达到处理数据的目的。每个节点接受数据的输入后,先进行线性加权,然后为每个节点加上非线性的激活函数,最后完成非线性的数据输出。每个节点之间的连接表示加权值,不同的加权值使神经网络产生不同的输出结果。

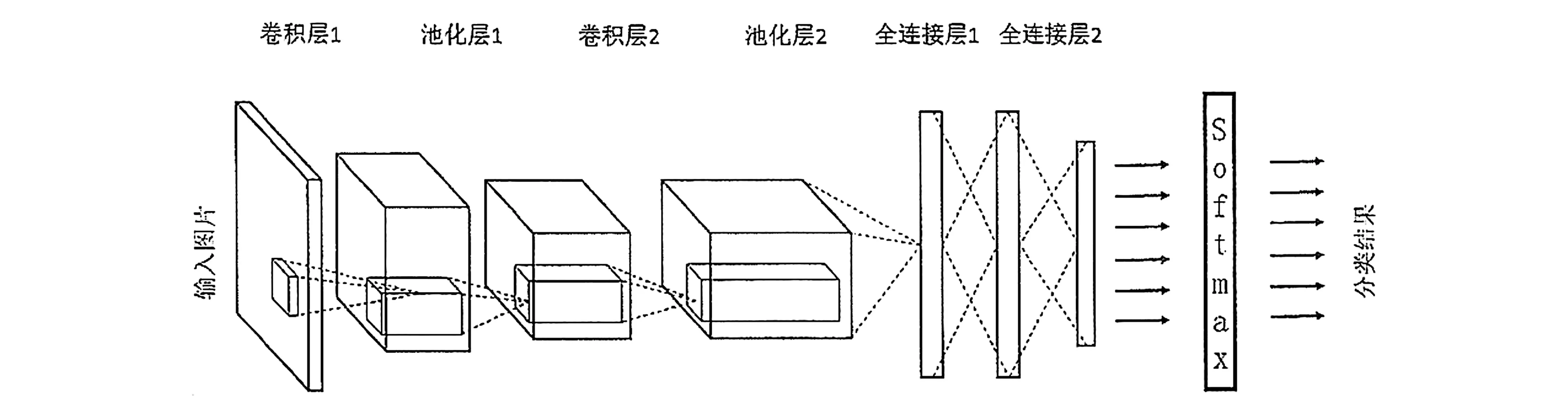

2.2 卷积神经网络

卷积神经网络[22]是一类包含卷积计算的前馈神经网络。卷积相对全连接网络不再是处理每个像素的输入信息,而是处理像素区域。这种做法的优点是使图像可以作为数据直接输入,加强了图片信息的连续性。卷积神经网络结构通常包括输入层、卷积层、池化层、全连接层和输出层(图2)。其中,卷积层、池化层和全连接层构成多层感知器的隐藏层[23]。隐含层的卷积层和池化层是实现卷积神经网络特征提取功能的核心模块。

图2 卷积神经网络结构图

3 数据处理与结果分析

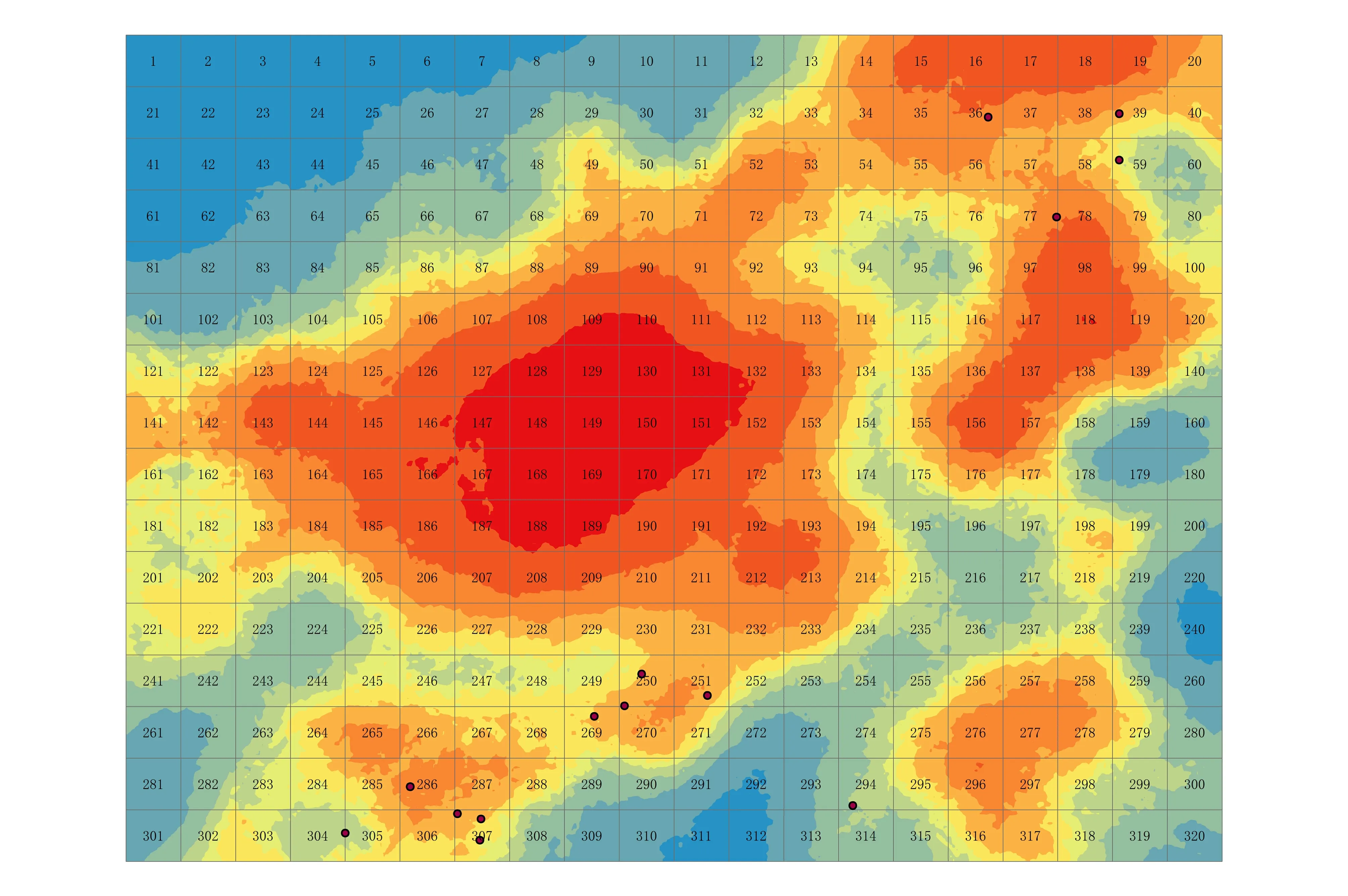

采用研究区化探报告中Fe元素含量,运用克里格法插值法绘制成Fe元素浓度分布图(图3)。对研究区进行网格化,由西向东由北向南分成320个4 100 m×4 625 m的小格,编号为1~320。研究区样本被先标记后分为1和0两类。参考逻辑分类原则为:单位格子内含有矿点,则标记为1表示有矿。单位格子内没有矿点,则标记为0表示无矿。由于77、78、270、271、287、306号紧邻见矿孔,故均标记为有矿。

图3 吉林省白山市靖宇县Fe元素浓度图

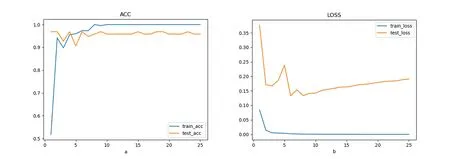

本文所使用的卷积神经网络结构为:卷积层-池化层-卷积层-池化层-全连接层-全连接层。设定损失函数为交叉熵(CrossEntropy),学习率为0.001,训练次数为25次,将研究区内30%样本数据作为验证集,以此得到训练集和测试集的准确率(图4a)和损失函数值(图4b)。通过迭代运算发现:在第15次迭代时,训练集准确率可达到99.90%,损失函数值为0.000 1,模型训练到最佳效果。将验证集输入到训练好的模型中,验证集的准确率为96.88%,损失函数值为0.16,表明相对当前数据而言,训练模型结果是有效的。

图4 Fe元素卷积神经网络训练准确率(a)和损失函数(b)

传统地球化学异常识别是通过对研究区元素含量水平进行统计分析。利用统计学的方法把元素含量人为分为背景和异常两部分,但背景和异常没有一个“清晰”的界限,在不同条件下,背景和异常可以相互转换。本文转变了以往思路,通过Fe元素地表分布图像与矿体位置进行研究。建立起准确率为0.968 8,损失函数值为0.16的卷积神经网络模型。对比模型结果与元素浓度分布特征发现在地表元素浓度并不是异常的地下位置却有矿体分布。在此情形下,仅通过对异常值的识别是不能反映地表元素与地下矿体的关联性,而运用卷积神经网络模型却识别出异常区域。这表明,在没有其他信息条件下,仅依靠数据分析的神经网络方法能够发现地球化学异常有一定优势。

4 结论

本文利用深度学习中的卷积神经网络模型挖掘辉南—江源一带铁矿床地表Fe元素分布特征,并进行地球化学异常识别。通过研究发现:卷积神经网络可以深入探索地表元素分布与矿体地下位置关系,模型效果显著,结果可靠。在后续深入的研究中,也可考虑将机器学习方法与地质约束条件相结合或考虑地质学理论替换模型的隐藏层,或许会增加所识别信息的可解释性与可靠性,这可作为进一步研究的新思路。

致谢:感谢路来君导师、曹梦雪老师、尹冬妹硕士给予的指导和帮助,感谢成都理工大学数学地质四川省重点实验室的大力支持!