方宗诚旧藏《方苞楷书册》考述

刘东 任雪山

关键词:方苞;方宗诚;书法;收藏

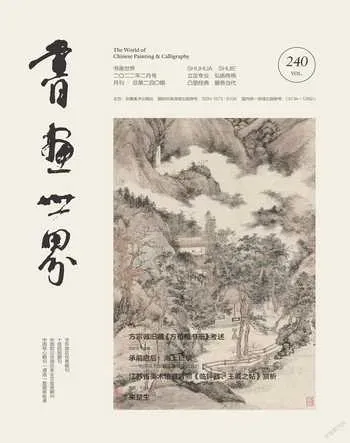

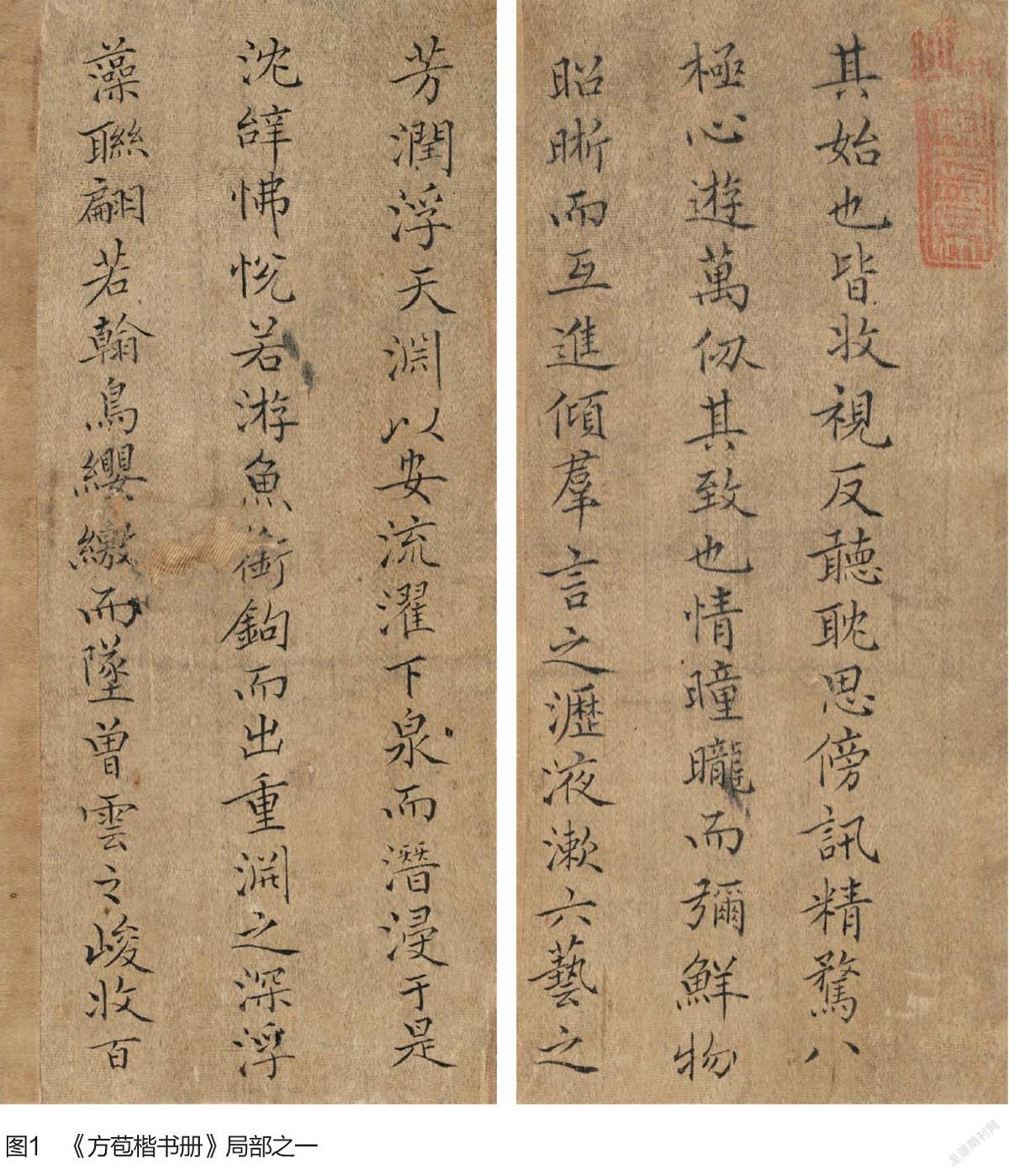

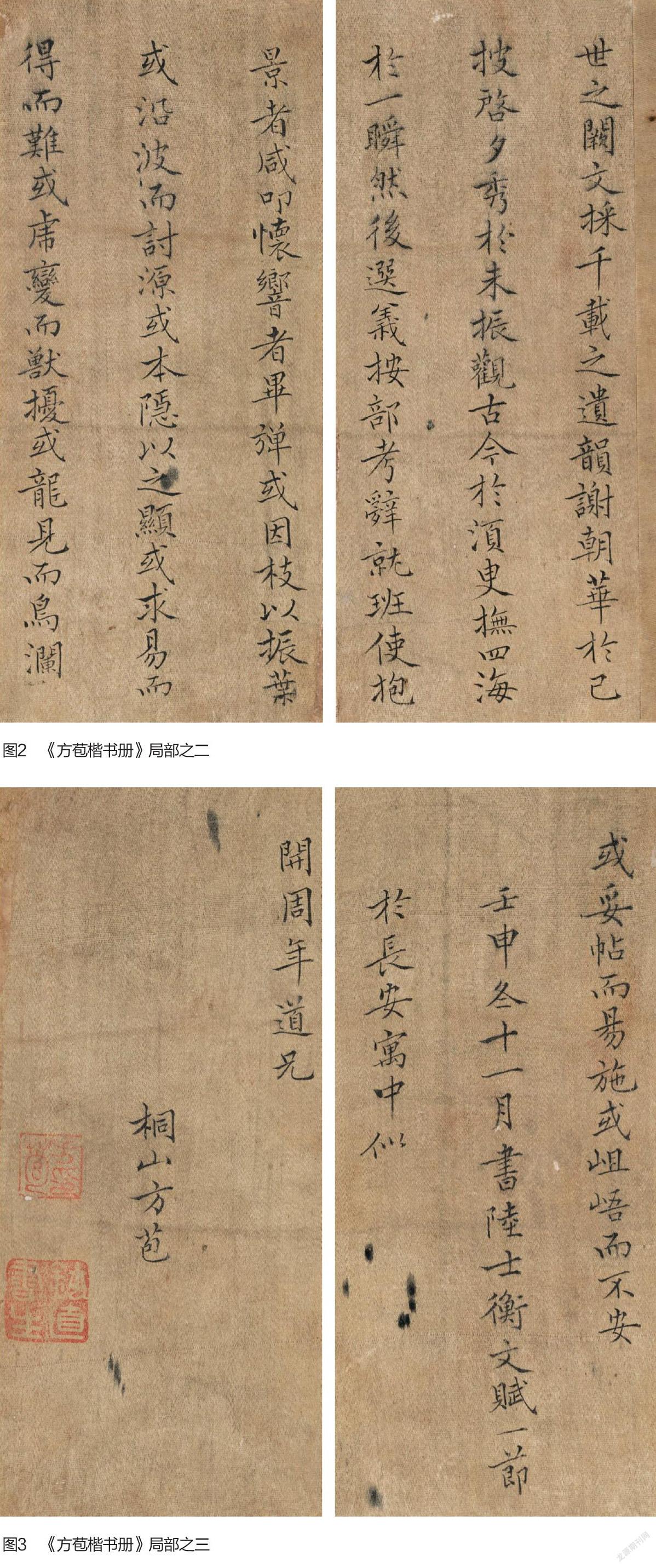

《方苞楷书册》又名《方苞楷书陆机〈文赋〉册》,册高18厘米,宽8.2厘米,现由安徽博物院收藏。此册正文六页,为方苞楷书西晋人陆机《文赋》中的一节内容,另有方宗诚、黄彭年、姚濬昌、方铸、方昌翰、方寿衡、于荫霖等清代学者、名宦的跋文。本文拟就《方苞楷书册》的正文及跋文等内容做一考述,以揭示该册页的文物、文献价值。

一、《方苞楷书册》的创作年代及背景

方苞(1668—1749),字凤九,一字灵皋,晚号望溪,安徽桐城人,清康熙四十五年(1706)贡士,官至内阁学士兼礼部侍郎。乾隆七年(1742)以衰病休致,归里潜心著书。方苞是桐城派的代表人物,他于古文创作倡导“义法”说,“义”即“言有物”,“法”指“言有序”,追求雅洁的语言,提倡典雅、古朴、简洁的文风。后世将方苞、刘大櫆、姚鼐并称为“桐城派三祖”。

安徽博物院收藏的这件《方苞楷书册》(图1至图3)是难得的方苞书法真迹,册页正文共十三行,楷书,所书内容为西晋人陆机的名篇《文赋》中的一节。陆机(261—303),字士衡,西晋著名文学家、书法家,其祖父陆逊为三国东吴名将。陆机的《文赋》是一篇关于文学创作规律的重要理论著作,在中国文学理论史上占有重要地位。作为清代著名文学家的方苞,手书陆机《文赋》,是对前人优秀文学理论的学习与传承。

文末题款四行,款署:“壬申冬十一月书陆士衡《文赋》一节于长安寓中,似开周年道兄,桐山方苞。”“壬申”即清康熙三十一年(1692),方苞时年25岁。清代人苏惇元《方望溪先生年谱》(咸丰年间刻本)载:“(康熙)二十八年(1689)己巳,先生年二十二岁,夏四月,岁试第一,补桐城县学弟子员,受知于学使宛平高公素侯……(康熙)三十二年(1693)癸酉,先生年二十六岁,秋应顺天乡试,不售。”可知,康熙三十一年方苞手书此《文赋》时,尚为诸生,未中举人。而落款中所说“于长安寓中”,未见于年谱及其他文献,是一则新材料。其中“周年道兄”未见于方苞诗文集,待考。

二、册内题跋考述

《方苞楷书册》除方苞所书《文赋》内容外,还有方宗诚、黄彭年、姚濬昌、方铸、方昌翰、方寿衡、于荫霖等撰写的多篇跋文,分别对《方苞楷书册》进行考证、点评,并对方宗诚收藏此册予以称颂。

第一篇跋文(图4)为方宗诚所撰,款署:“光绪五年(1879)己卯冬,后学方宗诚识于枣强官舍,去先生作书时百八十有八年。”方宗诚(1818—1888),字存之,号柏堂,安徽桐城人。咸丰三年(1853)逢太平天国运动,方宗诚一度避居桐城鲁谼山中方氏享堂——柏堂,人称“柏堂先生”。后成为曾国藩幕府中的重要成员,被推荐授河北枣强知县,在任十年。光绪六年(1880)告归,隐居著述,从游者甚众。从这篇跋文落款看,正是作于他离任枣强知县的前一年,落款中也提到了“识于枣强官舍”。纵观这篇跋文内容,主要是对《方苞楷书册》的考证,以及对方苞品格的赞美,另外也提及一条重要信息:“栾城聂君之濬属余为其先人传,寄此为赠。”可知此《方苞楷书册》原为河北栾城聂之濬所藏,聂氏为了感谢方宗诚为其先人作传,特寄此册页作为馈赠。方宗诚获同乡先贤方苞的书法真迹非常高兴,认为是“乡大贤之手泽也”,并“谨考核而藏之”。

第二篇跋文(图5)的撰写者是黄彭年(1823—1891),字子寿,号陶楼,晚号更生,贵州贵筑县(今贵阳市)人,清道光二十七年(1847)进士,后不耽仕进,置身书院讲学,曾主讲保定莲池书院、西安关中书院等,60岁后经李鸿章举荐出山,官至湖北布政使。这篇题跋对灵皋先生(方苞)与姬传先生(姚鼐)的书法进行比较,并说:“存之(方宗诚)以乡贤遗迹详考装藏,存之今之灵皋也,此册为得所归矣!”款署:“光绪六年(1880)四月,后学贵筑黄彭年谨识于莲池书院。”后钤:“彭年”白文长方印、“贵筑黄生”白文方印。据考,黄彭年曾两度主讲莲池书院,第一次是在咸丰十年(1860)至同治元年(1862),第二次则在光绪四年(1878)至光绪八年(1882)[1]。而这篇跋文正是作于其第二次主讲莲池书院期间。进一步考索,方宗诚与黄彭年相识多年,二人交往最早可追溯到咸丰十年(1860),黄彭年为方宗诚的祝寿词中写道:“我识先生盈两纪,相逢寄书论文史。”[2]可知,二人常相寄书信讨论文史。方宗诚得知黄彭年二次主讲莲池书院,称赞道:“斯道之幸!后学之幸!”[3]此后,每次方宗诚路过保定,都去黄彭年寓所,与之促膝长谈。光绪六年(1880)四月,黄彭年在莲池书院为方宗诚所藏《方苞楷书册》写下了这篇跋文,此跋是见证他们交往的实物资料。

第三篇跋文(图6)的撰写者姚濬昌(1833—1900),字孟成,号慕庭,安徽桐城人,其父是著名的抗英保台名臣——姚莹。姚濬昌早年入曾国藩幕府,后以军功授江西湖口知县,又历任江西安福知县、湖北竹山知县。姚濬昌这篇跋文题为《敬题方灵皋书〈文赋〉册子》,并言“应存之先生(方宗诚)世大人命即请教正”,内容是一首七言律诗,款署“慕庭姚濬昌”。

第四篇跋文(图7)撰写者是方铸(1851—1919),字子陶,號剑华,安徽桐城人,清光绪九年(1883)进士,官至户部郎中、度支部郎。这篇跋文内容是两首七言绝句,款署:“槃君宗世兄出此册见示……甲寅八月宗世弟铸。”后钤“方铸”白文方印、“子陶行九”朱文方印。“甲寅”即民国三年(1914),方宗诚已不在世,此《方苞楷书册》传至其子方守敦(1865—1939,号槃君),同宗方铸观此册页后撰此跋文。

第五篇跋文(图8)是方昌翰所撰。方昌翰(1827—1897),字宗屏,号涤侪,方以智第七世孙,与方苞同为桐城桂林方氏族人,清咸丰元年(1851)举人,官河南新野知县,告老归乡后,整理先人遗著,汇刻成《桐城方氏七代遗书》。方昌翰这篇跋文撰于光绪七年(1881)秋,文中说:“吾邑(指桐城)自粤寇俶扰以来,乡先达遗文剩墨荡然无余矣。此册以流播栾城聂氏,越一百八十八年而复归吾邑。”而方昌翰亲笔书写的跋文逸去,“又越三十有四年九月十日寿衡重书”。即三十四年后由另一位方氏族人方寿衡重书补录。

第六篇跋文(图9)由方寿衡所撰。方寿衡(1856—1931),字丹石,号鞠裳,安徽桐城人。方寿衡早年做过幕僚,清光绪三十二年(1906)被選为优贡,任京师法政学堂教员;民国以后,在安徽省都督府教育司、安徽省立第一中学、桐城中学等处任职。方寿衡的这篇跋文主要是从书法的角度来评价《方苞楷书册》的,落款“重阳后二日,方寿衡跋,时沉霾新霁,心目一豁”。后钤“丹石之文字”朱文长方印、“鞠裳题跋”白文方印。

第七篇是一页信笺(图10),落款是“驹贤顿启”“二十五日灯下”,未见钤印和具体年月。根据“驹贤”推测,此篇撰写人很可能是张驹贤(1850—1899),直隶赵州(今河北赵县)人,同治十三年(1874)进士,同治至光绪年间曾在冀州书院讲学,与时任枣强县令的方宗诚相识。从内容看,此页不似一篇题跋,而像是一篇信札,提及“望溪先生墨册前已专信致聂舍亲,不日定当寄来”。“舍亲”即对他人称自己亲戚的谦辞,那么前文中栾城聂之濬即张驹贤的亲戚,方宗诚应是通过张驹贤的介绍,认识聂之濬,为其先人作传,后又通过张驹贤致信,得到这册方苞遗墨的。所以,这页信札虽然贴于该册的较后位置,但其撰写时间肯定不会晚于方宗诚所写跋文的光绪五年(1879)。

第八篇跋文(图11)是于荫霖撰写,落款为“光绪廿三年仲秋吉林于荫霖谨识于皖藩官舍”,后钤“樾亭”朱文方印、“臣荫霖印”白文方印。于荫霖(1838—1904),字次棠,又字樾亭,吉林人,清咸丰九年(1859)进士,历任湖北荆宣施道、广东按察使、云南布政使、安徽布政使、湖北巡抚、河南巡抚、广西巡抚等职。据落款可知,此跋文为光绪二十三年(1897)于荫霖任安徽布政使时所撰,跋文中说“伦叔以此册见示”,“伦叔”即方守彝(1845—1924),字伦叔,号贲初,安徽桐城人,方宗诚的长子。于荫霖的跋文一方面赞誉了方苞,另一方面回忆了他自己与方宗诚、黄彭年的交谊,睹物思人,心生感慨。

三、《方苞楷书册》及题跋的书法价值

此册页中,无论是方苞的遗墨还是诸位名贤的题跋,都是珍贵的第一手史料,也是重要的书法遗珍。

方苞作为桐城派最重要的代表人物,其文章久负盛名,前人研究颇多。而对于方苞的书法,关注者较少。其实,方苞不仅早年留心金石书画,并就家藏《兰亭》《十七帖》等与书友讨论,而且其好友王澍、蒋廷锡、蒋衡等也都是清代书坛名家。方苞于书法亦有所用功,此册即为佐证。其楷书端严精谨,秀逸清健,方宗诚跋语中认为“无柔媚圆孰之态”,黄彭年则评价说:“笔意超隽,入晋人之室。”

而各篇跋文中,从书法角度评论最为精深的是方寿衡的题跋:“瘦硬类诚悬,舒和又类永兴。《山谷集》有出褚遂良临右军《文赋》一则,奇其清澄,为天下所无。既曰:临其时,犹有右军所出,可知风会所趋,永兴、诚悬未必不各临一本,如《兰亭》者。然侍郎纵不及见右军本,临本自可随遇,资为轨辙,类柳类虞,必皆有王在其中也。”“诚悬”“永兴”分别指的是柳公权和虞世南,都是唐代著名书法家。虞世南的书法蕴藉含蓄,是初唐书风的代表;而柳公权的书法棱角分明、骨力遒劲,代表了盛唐的贵族气度。虽然柳、虞二人的风格是并不相同的,但柳、虞又都深入临习东晋大书家王羲之、王献之,在传承中有变化。所以,方寿衡认为方苞的书风类柳、类虞,以他们为轨辙,但最终还是有“二王”的风格在其中的。

该册页首页有黄彭年所书楷书题签(图12),题“方灵皋先生遗墨”,款署“彭年为存之先生题”。黄彭年是著名学者、教育家、藏书家,擅长诗文,虽算不上知名书法家,但在闲暇,亦工书画,其家乡贵州省博物馆收藏有黄彭年的行书七言联、《莲池杂咏》诗卷、佛像图轴、题无名山水诗图轴等[4],其较擅长行书和楷书。从该楷书题签看,书风隽秀萧散,劲挺瘦硬,自然流走,富于变化。其楷书风貌多受唐人柳公权、欧阳询的影响。

在该册页跋文中,方寿衡手迹的书法价值最高。方寿衡是晚清民国时期安徽省内著名的书法家,当时安徽省立图书馆门内有一石碑当庭而立,篆书“图书馆”三字,即为方丹石所书,足见其在省内书法界的地位。今天,安徽桐城中学校园内仍留存有方寿衡篆书铭刻的石柱,两面篆书:“为梁为柱罔不宜,志重远者。”“不师汝而师谁?”楷书落款:“乙丑九月方寿衡铭此十有七字。”篆书笔力苍劲,结体谨严,落款楷书庄重静谧,有魏碑之意韵。《方苞楷书册》内的跋文中,有两篇为方寿衡的墨迹,一篇是他自己所撰跋文,另一篇是他补录方昌翰逸去的跋文。两篇书法风格有差异,补录方昌翰跋文以谨严的楷体书写,笔力隽秀刚劲,温雅敦厚;而方寿衡自己所撰跋文以潇洒的行书书写,率性洒脱,运笔顿挫,浑厚苍茫,有较浓的“金石味”。总体来看,方寿衡兼通篆、隶、楷、行、草诸书体,主要是沿袭乾嘉以来的碑学思想,以篆书、隶书为擅长,其楷书、行书也多有金石气。

四、结语

安徽博物院收藏的这件《方苞楷书册》包含清代至民国时期多位名家的墨迹,具有较高的文物和文化价值。方苞是桐城派的代表人物,其古文备受后世推崇,而由手书《文赋》楷书册可窥见其在书法方面的努力和成绩。同时,桐城派学人方宗诚、方守彝、方守敦父子等人对此册的鉴赏、珍藏,以及黄彭年、于荫霖诸家题跋,进一步丰富了该册页的文化内涵,也是方苞文本走向经典化的重要环节。文本因世代传衍而走向经典,经典在传世中泽被深远,而《方苞楷书册》就是这样一件流传久远的珍贵文物。

约稿、责编:金前文、史春霖