长三角城市群文旅融合:耦合协调、时空演进与发展路径研究

于秋阳 王 倩 颜 鑫

一 引 言

自2018 年11 月习近平总书记提出将长三角区域一体化发展上升为国家战略以来,长三角的发展肩负起重大历史使命,区域文旅产业的融合与高质量发展也向纵深方向不断推进。一方面,从长三角的文旅产业基础来看,起步于1992 年建立的长三角15 个城市经济协作办主任联席会议制度,长三角区域旅游合作与一体化发展具有长期理论准备和区域实践积累,文旅产业已逐步成长为引领长三角区域经济和市场消费结构升级的强劲领域之一。另一方面,从文旅融合的发展趋势来看,文化和旅游产业具有极强的共生性和互补性。2018 年以来全国文旅融合的体制改革和产业实践加速推进,“宜融则融,能融尽融”的文旅产业开始形成更强的业态关联性和市场辐射力。整体来看,在国家政策的带动以及经济发展的推动下,作为我国最大的城市群和世界级城市群之一,长三角城市群旅游产业和文化产业近年来都有了较快增长,产业融合发展的环境不断优化,但同时地区间仍存在两大产业发展速度、水平上的差异。因此,为进一步助推长三角区域一体化的高质量发展,更好满足人民群众日益增长的美好生活向往,必须厘清以城市群为代表的长三角区域文旅融合发展进程中暴露出的不平衡、不充分的深层矛盾,着力破解区域文旅融合的要素配置瓶颈和区域协同政策难题,以推动长三角文旅产业供给的不断优化。

国家政策层面逐步推进文旅融合的实践为学术界提出了相应的理论命题。基于资源视角,文旅融合是文化资源的旅游化开发,文化成为旅游的灵魂,旅游成为文化传播的载体(于光远,1986)。基于产品视角,文旅融合是一个文化资源逐步实现可参观性生产、产品化的过程(张朝枝等,2020)。基于产业视角,文旅融合是旅游产业与文化产业之间互相交叉、互相渗透,最后形成一种新产业的过程(程锦等,2011)。因此,文旅融合并不是两者之间简单的叠加,而是文化与旅游的资源、产品以及产业之间的有机整合(张春香等,2007)。当前针对文旅融合的研究内容主要聚焦于四个方面。一是文旅融合影响效应的研究,主要包括以保护传统文化、推动文化交流与传播为主要的社会效应(Hjalager, 2009)和以提升旅游目的地形象和吸引力、增加当地旅游收入为主的经济效应(李文秀等,2012;Bellini, et al, 2017)。二是融合模式和路径的研究,已有观点认为,当下存有文化和旅游的资源融合、产品融合、产业融合三种主要模式(钟声宏,2000;Brown, et al, 2000;田志奇,2019),而针对不同的文旅融合模式要因地制宜采取不同的发展路径,如在资源融合模式引导下应选取体验型、创造型的融合路径(傅才武,2020)。三是影响因素的研究,学者发现经济发展水平(Zimmerhackel, et al, 2019)、市场环境(Azmi & Ismail,2016;Mould, 2008)、基础设施(马鑫艺,2020)、科技创新(Hacklin, et al,2010;于秋阳等,2012)以及人才储备(吴丽等,2021)等因素对文旅融合都会产生影响。四是融合政策体系设计的相关研究,包括文旅融合的顶层设计、文旅融合人力资源开发与储备、文旅融合产品的供给方式(谢彦君,2019;刘治彦,2019)等政策性内容的研究。在研究方法上,关于文旅融合的定性研究多是基于区域个案的文旅融合情况,对其发展路径进行现状评判以及成熟经验的提炼、归纳和总结(熊正贤,2017),案例地选择尺度以全国、省级或市级行政单位为主。定量研究多是非回归的方法,通过建立文化产业和旅游产业耦合系统的指标体系和模型,进行耦合度和系统协同性关系的研究(李丽等,2020);为进一步明晰地区文化与旅游的融合与协调机制,部分学者借助固定效应模型观测了其他要素对文旅融合的影响效应(洪学婷等,2020),借助地理探测器模型探究了文旅融合的空间分异规律(王秀明等,2019)。

综上,当前对于文旅融合研究的范围较广,但研究的系统性上仍存在薄弱环节。首先,当前研究内容主要集中于文化和旅游融合模式以及影响路径方面,较少关注文旅融合的有机过程,尤其忽略了对文化和旅游的互动融合过程中两大产业自身发展水平的分析。其次,研究案例地选取的尺度呈两极化,以点或面为主,缺少对中等区域尺度的量化研究,而长三角作为世界级城市群之一,对其文旅融合进程开展深度剖析尤为必要。另外,当前对于文旅融合的研究虽然在融合机理分析及空间分异分析方面均有涉及,但缺少从时空结合角度对融合程度进行动态的演变性分析。基于此,本文以长三角城市群为样本,通过对其文化和旅游产业的融合的实证研究,综合探讨其融合协调过程的基本现状、空间演进和内部影响因素,并进一步探讨契合该区域的相关提升路径。

二 长三角城市群文旅产业的耦合协调水平

(一)数据来源

2016 年7 月国务院颁布《长江三角洲城市群发展规划》 ,提出培育更高水平的经济增长极,构建“一核五圈四带”的网络化空间格局,发挥上海中心城市作用,推进南京都市圈、杭州都市圈、合肥都市圈、苏锡常都市圈、宁波都市圈等都市圈同城化发展,到2030 年全面建成具有全球影响力的世界级城市群。据此,长三角城市群包括:上海市,江苏省的南京、无锡、常州、苏州、南通、盐城、扬州、镇江、泰州,浙江省的杭州、宁波、嘉兴、湖州、绍兴、金华、舟山、台州,安徽省的合肥、芜湖、马鞍山、铜陵、安庆、滁州、池州、宣城等 26 市。后经过几次扩容,截至2021 年底,长三角城市群包含城市已达41 个。为保证统计口径的一致性和数据的连贯性,本文仍采用上述26 个城市作为样本城市。

基于数据的可得性以及指标的科学性,本文借鉴既有文献,选取文化、体育和娱乐从业人员、城镇居民家庭全年人均消费教育文化娱乐支出、文化以及相关产业机构数、专利申请授权量、公共图书馆图书藏量、艺术表演团体演出场次等6 个测度指标来衡量文化产业的发展;选取旅行社单位数、星级饭店个数、国内旅游人数、国内旅游收入、国际旅游人数、国际旅游收入等6 个测度指标来衡量旅游产业的发展。

受新冠肺炎疫情的影响,长三角城市群部分地区2020 年文旅产业相关数据存在一定的滞后性和不稳定性,因此,在研究的时间跨度上,本文选择以2008—2018 年为研究周期,结合长三角城市群的面板数据对区域文化与旅游产业的耦合协调关系开展实证研究。数据来源于2009—2019 年的《中国城市统计年鉴》 《国民经济和社会发展统计公报》 以及《中国旅游统计年鉴》 。

(二)长三角城市群文化产业与旅游产业耦合协调度

1. 耦合协调度计算

数据采集发现,文化产业和旅游产业的二级指标量纲和量级差异都较大,需要对数据进行标准化处理。设xij(i=1,2;j=1,2,…,n) 为第i子系统的第j指标,即功效系数,i=1 表示文化产业子系统,i=2 代表旅游产业子系统。 αij和 βij是系统稳定临界点功效系数的上、下限值,标准化的功效系数x′ij为变量xij对系统的功效贡献值,且x′ij∈[0,1],0.01 为结果修正值。标准化过程的计算公式为:

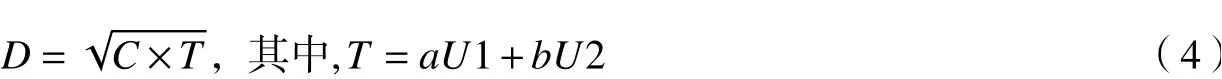

本文采用熵值法估算各指标的权重。继而,结合长三角样本区域的数据,分别加权测得长三角城市群文化产业发展水平(以下用U1 表示)和旅游产业发展水平(以下用U2 表示)的综合得分,U1、U2∈[0,1],且U1、U2 的值越接近1 表明其发展水平越好。根据2008—2018 年的数据测度各地的U1 和U2 水平及其均值,结果如表1 所示。

基于对U1、U2 的测算,本文进一步通过耦合协调度来测算长三角城市群文旅产业的融合度。依据物理学中的容量耦合( Capacitive Coupling) 概念及容量耦合系数模型,系统耦合度值记为C,C∈[0,1],C值越接近1 表明两者互动情况越好。产业综合发展水平通过线性加权求和法测得,则耦合度函数可以表示为(刘耀彬等,2005):

耦合度对判断在特定时间及空间下各系统间耦合作用的强度具有重要作用,但单一的耦合度却很难反映两大产业的实际发展水平及其整体协调程度优劣,例如当两者发展水平都比较低时,也可能会出现耦合度较高的结果。因此,有必要进一步构建两者的耦合协调度模型:

表1长三角城市群文化产业发展水平U1与旅游产业发展水平U2均值

式中,D为耦合协调度,反映文化和旅游产业之间的协调发展水平;C为耦合度,T是综合协调指数。为保证D∈[0,1],最好使T∈[0,1];a、b为待定系数,本文将文化产业与旅游产业视为同等重要,因此a、b同取0.5。相关测度结果如表2 所示。

2. 耦合协调度分析

为进一步厘清长三角城市群文旅产业耦合协调发展状况,本文从耦合协调等级和耦合协调类型及其动态演进等角度对该区域各样本城市的耦合协调度展开分析。

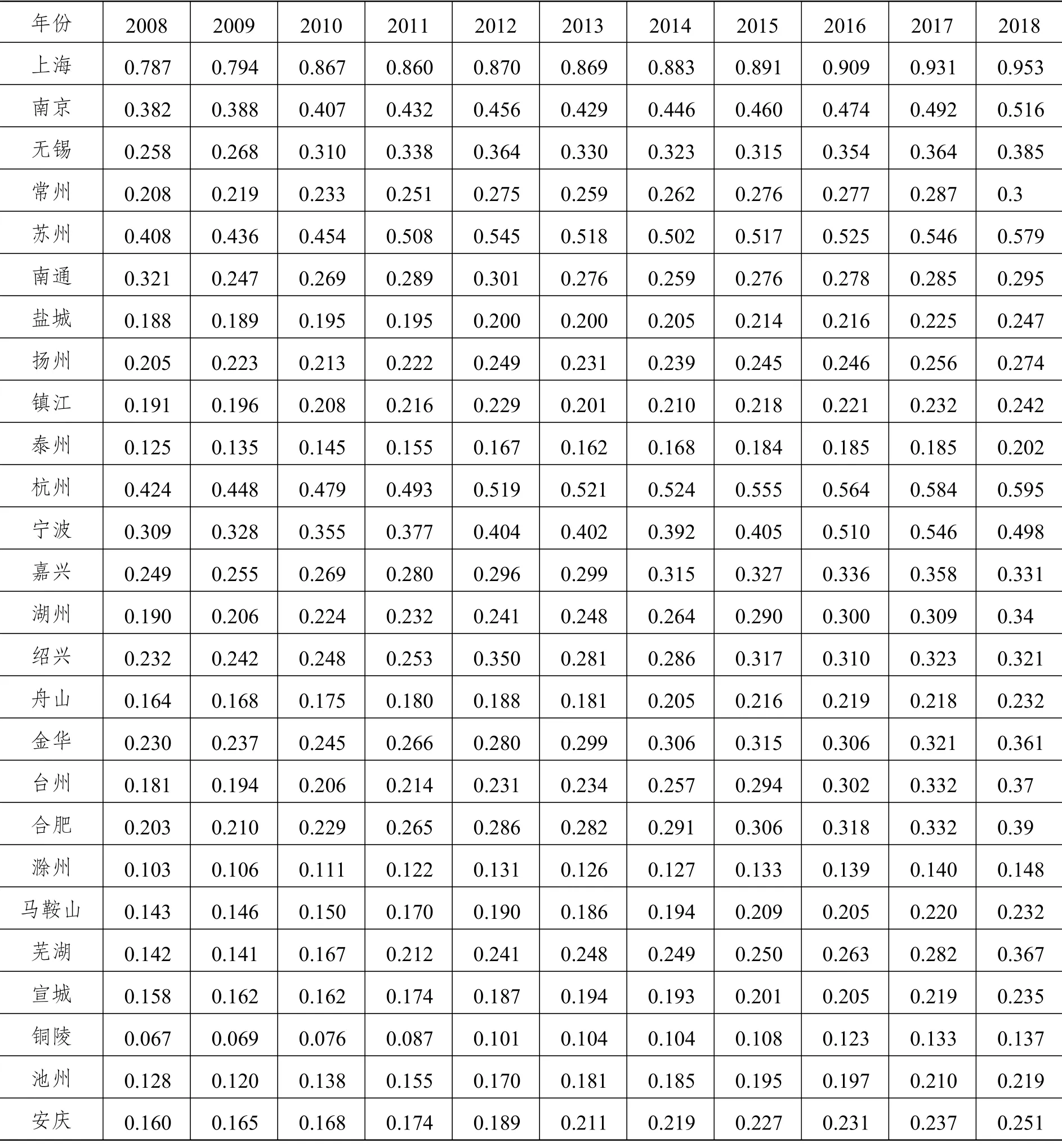

(1)耦合协调度等级。依据各城市的耦合协调度数值大小,可以将其划分为5 种类型。耦合协调度值处于0—0.2 属于耦合失调类型;处于0.2—0.4 属于濒临失调类型;处于0.4—0.6 属于勉强协调类型;处于0.6—0.8 属于中度协调类型;处于0.8—1 属于高度协调类型(张玉萍等,2014)。据此将长三角城市群各城市2008—2018 年文旅产业耦合协调度均值进行排序,如图1 所示。

由图1 可见,2008—2018 年,长三角城市群中上海的耦合协调度均值最高,位于0.8—1 之间,属于高度协调;杭州、苏州、南京、宁波4 个城市的耦合协调度均值处于0.4—0.6 之间,属于勉强协调;无锡、常州、南通、扬州、盐城、镇江、嘉兴、湖州、绍兴、金华、台州、合肥、芜湖、安庆等城市的耦合协调度均值介于0.2—0.4 之间,属于濒临失调,且位于这一区间的城市最多,占比超过50%;剩余城市的耦合协调度均值都低于0.2,处于失调状态。从省域来看,上海市文旅产业耦合程度最高,江苏、浙江两省次之,而安徽位列最后。具体而言,在江苏省内,以南京、苏州两大核心城市为中心的苏南城市群文旅产业耦合程度要高于苏北各市;在浙江省内,以杭州、宁波两大核心城市为中心的中部城市群要高于周边地区,且浙北区域高于浙南区域;在安徽省内,合肥、芜湖等核心城市相对较高,而大多数城市都处于失调状态。

综上可知,虽然长三角城市群内多数城市的文旅产业耦合协调度值偏低,处于濒临失调或失调状况,但结合省域情况来看,长三角区域内围绕上海市、江苏的南京和苏州、浙江的杭州和宁波、安徽的合肥和芜湖等核心城市,呈现出明显的“增长极”特征。可见文旅产业的耦合协调很大程度上取决于城市的综合发展水平,区域内核心城市文旅产业的融合发展既得益于其高度集聚的优质文旅资源,也有赖于城市本身较为通达的交通和基础设施、完善的公共服务、通畅的要素流动以及广域的市场辐射,并一定程度上形成了对周边的“虹吸”,即周边城市的文旅人才、资金、信息等要素倾向于向更发达、要素配置程度更高的核心城市单方向转移。

表2 2008—2018年长三角城市群文旅产业耦合协调度值

(2)耦合协调度类型。在耦合协调发展进程中,若U1>U2,表明旅游产业发展滞后于文化产业;若U1=U2,表明文化产业与旅游产业发展较为同步;若U1<U2,表明文化产业发展滞后于旅游产业;若先U1>U2 后U1<U2,则先旅游产业滞后,后文化产业滞后;若先U1<U2 后U1>U2,则先文化产业滞后,后旅游产业滞后。据此将各样本城市归纳为4 个类型,如表3 所示。

由表3 可见,从省域角度来看,上海市以及浙江省的大部分城市旅游产业发展总体较好,文化产业发展相对滞后,表明此类城市应着重推动文化产业加快发展,提升文化产业发展能级,促进文旅产业的互动融合。安徽省与江苏省的一部分城市处于旅游产业发展相对滞后的状态,表明此类城市的文化产业基础较好,文化产业辐射力更为突出,而旅游产业的综合效应尚未得到充分发挥,促进旅游产业“修炼内功”、提升文化内涵是推动文旅融合发展的关键。

图1 2008—2018年长三角城市群文旅产业耦合协调度均值

表3长三角城市群文旅产业耦合协调度类型

从耦合协调度类型的持续性来看,大部分城市呈现出文化滞后或者旅游滞后的某一种状态保持不变,说明此类城市在文旅融合进程中尚未突破自身的产业发展瓶颈。除此之外,南京、常州、无锡、扬州、盐城等城市呈现出先文化滞后、后旅游滞后状态,结合现实来看,此类城市的旅游产业自身发展水平并不低,但由于近年其文化产业化发展步伐加快,文化资源整合及文化品牌建设对城市社会经济的综合贡献增速较快,相较之下其旅游产业的辐射带动性则需增强。而苏州、湖州以及合肥三市呈现出先旅游滞后、后文化滞后状态,这表明三市近年来其旅游形象建设、旅游产业营销及市场推广成效较好,旅游产业综合发展水平迅速提升,相较之下其文化产业的综合贡献有待提升。

图2 2008—2018年长三角城市群文旅产业耦合协调度位序演变

(3)耦合协调度的动态演进。根据长三角城市群2008—2018 年各城市文旅产业耦合协调度的位序演变情况(见图2),近年来长三角城市群文旅产业的耦合协调度虽普遍提高,但发展速度不一,位次波动明显,且围绕几大核心城市,呈现出明显的区域“小圈层”特征。上海及其周边5 个邻近城市杭州、苏州、宁波、南京、无锡形成了文旅产业耦合发展的高水平稳定圈层,此区域城市的位序基本稳定在前六位,城市的综合实力为其文旅融合发展奠定了较好的基础。安徽省的合肥、芜湖以及浙江省的湖州、台州形成了文旅融合的高速发展区,此区域城市排名上升明显,其中台州从第17 名上升到第7 名,芜湖从第22 名上升到第15 名,表明近年来这些城市文旅融合水平有了明显提升,区域层面的文旅融合推进措施效果良好。以扬州、南通为核心的江苏中北部区域城市形成了文旅融合的低速发展区,排名下降明显,其中南通从第5 名下降至第24 名,扬州从第11 名下降至第16 名,表明近年来这些城市文旅融合进程较慢,增速不及长三角其他区域,应推出更为有效的文旅融合发展促进机制与举措。

三 长三角城市群文旅产业耦合协调的空间演进

(一)长三角城市群文旅产业一体化分析

从长三角整体格局来看,区域文旅产业的一体化发展有利于促进文旅产业的深度融合。基于此,本文在测度该区域文旅产业耦合协调度的基础上,进一步通过收敛分析来测算长三角城市群文旅产业一体化的现状及其演变趋势。常见的收敛性模型包括σ收敛、β收敛等。σ收敛是指随着时间的推移差异逐渐降低的过程,常用指标包括标准差、变异系数以及泰尔系数等(赵磊,2013)。β收敛是指随着时间的推移,所检测指标的发展水平具有均等化的趋势;本文所采用的绝对β收敛测度,指不对任何因素进行控制的情况下地区间所检测指标呈现收敛趋势,检验中,如果 β 小于0 且通过显著性检验则表示所检测指标存在显著的β收敛;如果 β 大于0 且通过显著性检验则表示 β 是发散的。

1.σ收敛检验

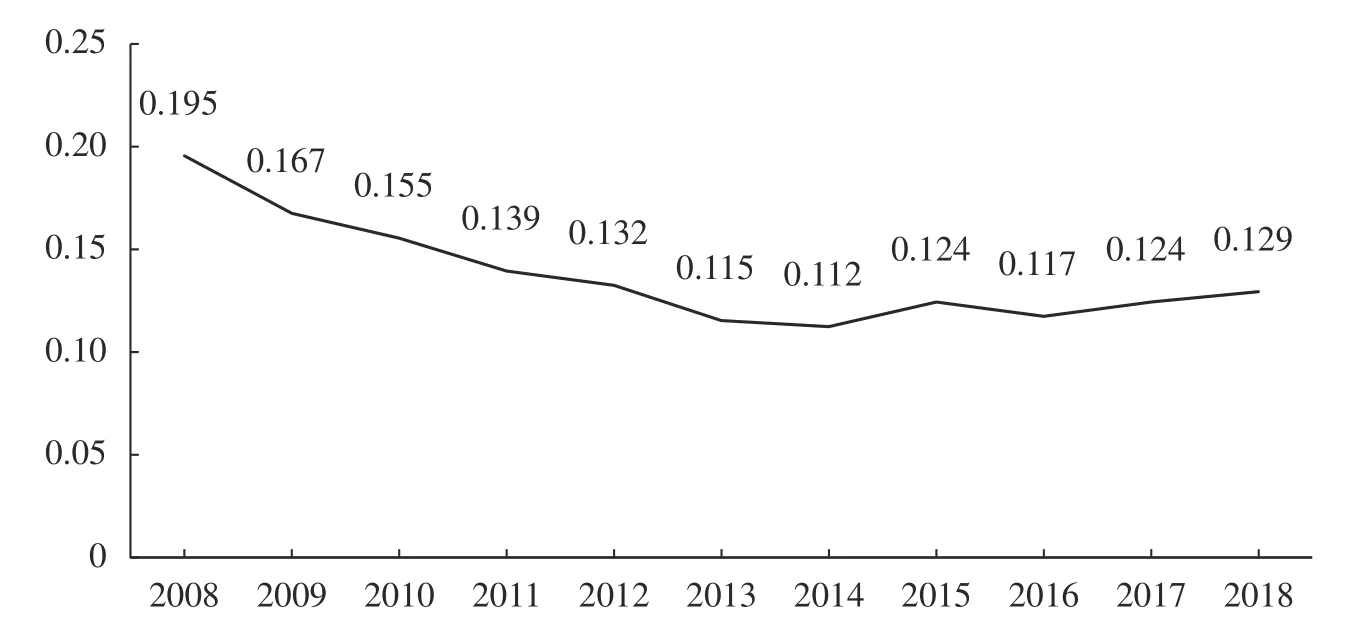

为考察长三角城市群文旅产业耦合协调度的离差变化情况,本文基于各样本城市的耦合协调度值开展σ收敛检验,结果如图3 所示。

由图3 可知,2008—2018 年长三角城市群文旅产业耦合协调度的σ值波动较大,总体呈递减趋势。其中,2008—2010 年比较平稳,2010—2012 年急剧下降,2012 年之后波动下降。可见,长三角城市群文旅产业耦合协调水平的差异形成σ收敛,区域文旅产业耦合协调水平具有一体化发展趋势,表明长三角各城市之间文旅产业融合发展水平的差异逐渐降低。长三角区域一体化发展上升为国家战略以来,国务院及各地政府多次出台相关政策举措加速长三角各个领域的一体化进程,将文旅产业作为重要抓手,在合作领域、机制、平台及规划上全面对接和融入,通过区域文旅合作规则的制定、区域文旅产品联合开发、区域文旅公共服务标准一体化等举措,有力地提升了长三角文旅产业的融合和区域一体化发展的质效。

图3 2008—2018年长三角城市群文旅产业耦合协调度σ收敛

2. 绝对β收敛

长三角城市群各城市的文旅产业耦合协调水平是否存在绝对β收敛呢?其检验结果如表4 所示。

由表4 可知,回归方程的β系数符号为负,但是t 统计量不显著,可见回归结果并不理想,因此,2008—2018 年长三角城市群文旅产业耦合协调水平并没有出现显著的绝对β收敛。这表明该区域文旅产业耦合协调水平较低的城市对水平较高的城市不存在“追赶”效应,即文旅融合程度低的城市其增长率并不一定高,而融合程度高的城市其增长率也不一定低,例如杭州、苏州等城市的文旅融合水平较高,以文旅融合发展水平与发展速度为代表的增长率也均高于南通、滁州、泰州等城市。在不考虑控制因素的前提下,长三角城市群各城市的文旅产业耦合协调度水平存在一定的“马太效应”,城市间耦合协调水平的差距不会随时间推移逐渐消除,因而需要有效的区域协同政策来加以引导和扶持。

(二)长三角城市群文旅产业耦合协调度的空间相关性分析

从空间格局上看,本文采用探索性空间数据分析(ESDA)对长三角城市群文旅产业的耦合协调度是否存在相关性进行进一步测度。ESDA 是用来反映研究区域数据指标空间相关性的方法集合,常用莫兰指数(Moran'sI)来度量空间自相关性。其中,单变量全局自相关是用来研究区域某一空间属性是否存在空间依赖型,一般用全局Moran'sI进行检验,见公式(5)和公式(6);单变量局部自相关是用来研究区域不同地理位置上是否存有空间关联模式,即是否存在局部区域空间集聚性或分异性,一般用局部Moran'sI进行检验,见公式(7)(薛选登等,2021):

本文以文旅产业耦合协调度为观察指标,利用ArcGIS 和GeoDa 软件按照公式(5)—(7)展开测度,其中,n表示城市个数,X表示耦合协调度的观测值,Wij表示居于空间单元i和j的临近关系而建立的空间权重矩阵,S2为Xi的方差;Z为Moran'sI的正态标准化统计量,E(I)为Moran'sI的期望值,Var(I)为Moran'sI的方差。

1. 全局Moran'sI检验

由图4 可知,全局莫兰指数介于0 到1 之间,呈显著正相关关系,表明其具有明显的空间集聚性。但集聚程度总体下降,由2008 年的0.195 逐步下降到2014 年的0.112,之后又逐步回升。可见,长三角城市群文旅融合集聚程度的空间关联性在2008—2014 年呈下降态势,在2014 年之后则逐步提高。

表4 2008—2018年长三角城市群文旅产业耦合协调度绝对β收敛检验

2. 局部Moran'sI检验

(1)局部自相关总体分析。本文以2008—2018 年长三角城市群文旅产业的耦合协调度均值为样本,进行局部Moran'sI检验。由表5 可知,长三角范围内“高—高”关联区域仅有上海市,说明上海市的溢出效应明显,是带动周边城市文旅融合发展的重要增长极。“低—低”关联区域包括合肥市、芜湖市、安庆市和池州市,均位于安徽省,说明安徽省的文旅融合程度在长三角范围内相对落后,需要全面提升。“低—高”关联区域仅有浙江省嘉兴市,该市虽然紧邻上海、苏州、杭州、绍兴、宁波等耦合协调度较高的城市,但从文旅融合程度来看,增长极城市对其产生的辐射带动效应远低于“虹吸”效应,该区域的资本、人力等资源流向核心城市的态势非常明显。“高—低”关联区域仅有南京市,虽然其自身耦合协调水平不低,但该市被周边文旅产业耦合程度相对较低的多座城市包围,作为区域核心城市,其与周边的互动、互促态势尚未形成,因此需要尽快发挥增长极作用,通过区域合作与一体化发展带动周边区域文旅融合发展。

(2)局部空间自相关演变分析。为明确长三角城市群文旅产业耦合协调度的局部空间自相关的演变情况,本文选取2008 年、2013 年、2018 年三个节点年份进行测算。由表5 可知,随着时间的推移,长三角城市群“低—低”集聚的区域范围逐渐缩小至2018 年的合肥市、芜湖市、池州市三地。从局部地区来看,嘉兴市作为“低—高”聚集的极点一直没有变化,说明嘉兴市周边文旅产业耦合度较高的城市对其产生了持续的“虹吸”作用;上海的“高—高”关联情况在2018 年不再显著,说明上海对周边的辐射作用减弱,这在一定程度上源于周边苏州、杭州、绍兴等城市自身文旅融合水平的加速提升;南京市在2013 年呈现出“高—低”聚集态势,并持续到2018 年,但其周边城市则持续处于耦合协调度较低的状态,说明南京市对周边城市文旅融合所产生的“涓流”作用不明显,反而一定程度上呈现了“马太效应”趋势。

图4 2008—2018年长三角城市群文旅产业耦合协调度全局莫兰指数

表5长三角城市群文旅产业耦合协调度的局部自相关

四 长三角城市群文旅融合的影响因素

为深入探究长三角城市群文旅融合态势及其差异的成因,本文针对上文分析文化产业(下文以A表示)和旅游产业(下文以B表示)综合发展水平的12 个指标展开测度分析。

以12 个测度指标分别为A、B的自变量,其相对应的耦合协调度值为因变量Y,分别建立表示文化产业和旅游产业的回归模型1 和模型2。首先,对两个回归模型进行显著性检验与调整,得到模型1 调整后的R²为0.979,模型2 调整后的R²为0.977,两者都高于0.97,表明两个模型的拟合度很好,长三角城市群的文旅产业各影响因素与耦合协调度之间存在相关性。基于此,分别对两个模型进行主方差分析以检验回归关系的显著性是否明显。其结果显示,模型1 和模型2 的F 值分别为1 042.534和1 045.677,显著性概率为P=0.000<0.05,表明上文引入的12 个自变量在α=0.05 的显著水平下总体上对因变量Y有显著影响,回归效果显著。进而,分别对两个模型进行因子回归分析,得到所检测的各个因子对于因变量的作用效果,即影响长三角城市群文旅融合发展的关键因素,如表6 所示。

由表6 可知,旅游产业关联系数的均值为0.242,文化产业关联系数的均值为0.063 8,且所有因素中关联系数最高的前三位均属于旅游产业,可见旅游产业对于长三角城市群文旅融合的影响作用强于文化产业。旅游是文旅融合的主要呈现形式和载体,长三角地区良好的经济社会发展基础,较高水平的技术创新能力和人力资源,较为成熟的市场发展环境等因素推动了“旅游+”形式和内容的多样化,也促进了旅游对文化的创造性转化与演绎。

表6长三角城市群文化和旅游产业模型回归结果

在文化产业方面,专利申请授权量、艺术表演团体演出场次、文化及相关产业机构数、城镇居民家庭全年人均消费教育文化娱乐支出以及文化、体育和娱乐业从业人员数5 个指标对文旅产业的耦合程度发挥了正向作用。其中,专利申请授权量、艺术表演团体演出场次两大指标的影响程度居于前两位,关联系数分别为0.106 和0.096,这表明在文化产业中具有代表性的知识产权类、演出演艺类文旅产品是推动文旅融合的重要业态和产品。如上海迪士尼主题乐园、宋城千古情等热门文旅IP 以及演艺活动备受欢迎,成为促进长三角文旅融合的重要抓手。而公共图书馆图书藏量的关联系数为-0.136,与耦合协调值呈显著的负相关,表明其对文旅融合推动作用尚未显现,且会在一定程度上抑制文旅融合发展。

在旅游产业方面,国内旅游收入、星级饭店数、旅行社单位数以及国际旅游人数等4 个指标对文旅产业的耦合程度发挥了正向影响。其中,国内旅游收入、星级饭店数的关联系数位于前两位,表明国内旅游收入水平以及旅游目的地的服务接待水平对于文旅融合发展具有重要影响。长三角地区作为我国经济发展水平最高区域之一,三省一市GDP 总值在全国的占比基本稳定在23%—24%之间,2018 年住宿企业占全国住宿企业的比例超过18%,良好的社会经济和旅游服务设施条件,为区域文旅产业的融合发展奠定了良好的基础。但同时,国际旅游收入的P 值检验结果为0.301,未通过在95%置信区内的显著性检验,表明其对推动文旅融合的贡献度有待提升。

五 结 论 与 思 考

(一)研究结论

本文以长三角城市群为研究对象,通过测度26 个城市2008—2018 年文旅产业的综合发展水平及其耦合协调度的等级类型、一体化趋势及空间自相关情况,分析其耦合协调度的现状、时空演进趋势以及关键影响因素,得到如下结论:

第一,长三角城市群的文旅产业综合发展水平总体较高,但其耦合协调度整体较低,其中上海市耦合度最高,江苏省次之,安徽省最低,并呈现出以上海、江苏的南京和苏州、浙江的杭州和宁波、安徽的合肥和芜湖几大区域核心城市为代表的“增长极”态势。在文旅产业耦合发展的同步性方面,上海市以及浙江多数城市的文化产业发展相对滞后,安徽省与江苏省多数城市的旅游产业发展相对滞后,各城市在推进文旅融合的举措上应据此因地制宜。

第二,区域文旅产业耦合协调的一体化趋势逐渐加强,呈现出σ 收敛,但区域内各城市间不存在绝对β 收敛,即不存在“城市追赶”效应,城市间文旅融合的差距无法自行消除。

第三,从时间演进来看,长三角各城市的耦合协调度均有所提高,逐步形成了以上海、杭州、苏州、宁波、南京、无锡为核心的文旅产业耦合发展高水平稳定区;以合肥、芜湖、湖州、台州为核心的文旅产业耦合高速发展区;以扬州、南通为核心的文旅产业耦合低速发展区。从空间演进来看,长三角城市群的耦合协调度水平存在明显的空间关联性。其中,上海市作为最重要的增长极对周边城市的辐射作用明显,但随着苏州、嘉兴等城市的逐渐发展,这一带动作用也逐渐被削弱;而南京市与周边的发展一定程度上呈两极分化趋势,对周围城市的“虹吸”效应明显大于辐射带动。

第四,从影响长三角城市群文旅融合的因素来看,旅游产业的发展总体对文旅融合的作用力更强,其中,国内旅游收入水平和旅游目的地服务接待水平的影响力较为显著,而国际旅游参与度的影响有待提升。在文化产业方面,知识产权类、演艺活动类产品对文旅融合发展的正向带动作用明显,但公共图书馆图书藏量的增加对文旅融合的促进作用仍有待显现。

(二)发展路径

促进文化与旅游产业的深度融合,是讲好中国故事,提高国家软实力和中华文化影响力的重要路径,也是新时代满足人们对美好生活向往的重要抓手。结合长三角城市群的发展实际,在此方面,应注重以下四大发展路径:

第一,构建长三角文旅融合的持续推进机制。研究显示,上海作为超大型城市,文旅融合度高,对周边辐射作用明显。因此,推动长三角城市群文旅产业的深度融合,一是应从顶层设计上大力发挥上海的溢出效应和示范效应,依托长三角区域合作办公室,搭建文旅融合合作平台,突出上海在区域文旅融合机构协作、区域文旅产品开发、区域文旅服务标准制定等方面的龙头作用。二是应充分发挥长三角一体化示范区的带动作用。根据《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》 ,上海青浦区、江苏吴江区、浙江嘉善县共同打造“长三角生态绿色一体化发展示范区”。相关方面要依托示范区加快推动文旅融合领域的先行先试,如设立文旅融合发展基金、实施文旅人才开放政策等,突出示范区的资源配置作用等。

第二,注重长三角文旅产业优势与特色的互补发展。根据上文,长三角城市群文旅产业的融合进程中仍存在文化或旅游产业发展滞后,多数城市文旅产业耦合度失调的问题。“以文促旅,以旅彰文”一是强调因地制宜,深挖自身的文脉、水脉等文化内涵和特色元素,互补共筑区域特色文旅品牌与吸引力。例如,以上海为核心,联合苏州、无锡等周边城市共筑都市文旅圈;苏浙皖部分城市以黄山为核心,联合铜陵、安庆、绍兴等共筑山水文旅圈;上海青浦区、江苏昆山市、浙江嘉兴市等地区,以淀山湖为增长极共建休闲文旅圈。二是拓展“旅游+”,通过创意手段和活动体验促进文化的创造性旅游转化,丰富“旅游+文化”的特色载体。

第三,增强区域核心城市的增长极效应。研究发现,长三角城市群文旅融合存在多个“增长极”,对周边的带动与“虹吸”效应并存,且城市间难以自发形成“追赶”效应。因此,要发挥增长极的正向作用,一是推动文旅业态产品升级。可依托增长极城市的资本、信息、人才等要素,从产城融合角度谋划与周边城市文旅发展、产品设计的合作;可通过“文旅+创意”“文旅+科技”带动文旅产品技术创新,促进周边城市文旅产业提升附加值。二是发挥南京、苏州、杭州、宁波等新一线城市的带动作用,使其与周边城市形成品牌共建、联合营销以及文旅消费市场共享,促进长三角区域内文旅产业圈层化的协调发展。

第四,提升长三角文旅融合的国际化水平。测度显示,国际旅游市场对长三角文旅融合的影响作用并不显著。作为六大世界级城市群之一,长三角城市群要构建双循环新发展格局的高地,应充分利用国内国际两个市场、两种资源的优势,实现国内文旅市场与国际文旅市场的耦合。因此,要注重长三角“江南水乡”品牌的建设,通过打造跨区域、国际化的文旅产品、文旅品牌、文旅服务平台,开展跨区域联合营销,加强国内外推介力度,共建国际化的长三角文旅特色IP 和产品体系,为长三角区域文旅融合发展开辟更加广阔的国际市场。