福建宁德近岸海域海底浅层气分布特征及成因分析

武 彬,林丰增,张艺武,彭 博,王继龙,劳金秀,李 崴,于俊杰

(1.中国地质调查局南京地质调查中心,江苏 南京 210016;2.宁德市自然资源局, 福建 宁德 352100;3.福建省地质调查研究院,福建 福州 350013)

近年来,为加快福建省21世纪海上丝绸之路核心区建设,服务国家海洋强国战略和沿海地区社会经济发展建设的核心任务,宁德市开发建设事业蓬勃发展,沿海重点区、临港工业区、港口码头、海底管线建设、海域桥梁隧道等近海工程建设不断增加。已有案例表明近岸海域地质灾害对工程建设带来严重的制约,在沿海软土地区开发利用过程中,陆续遇到浅层气释放造成一系列工程事故。杭州地铁1号线建设过程中受到浅层气的影响[1];渤海海域曾于1999 年发生浅层气藏井喷事故[2],渤中25-1区块、蓬莱19-3区块也曾发生浅层气井喷事故,事故对施工方造成了严重的经济损失[3];杭州湾跨海大桥工程施工过程中发生严重事故,导致浅层气强烈喷发,并引发浅层气燃烧事故。不仅国内事故频发,国外如美国墨西哥湾、阿拉斯加海、印度尼西亚爪哇海、英国北海、西亚波斯湾等多处海域进行海洋油气资源勘探开发过程中,同样因对海底浅层气调查、认识不足造成严重的地质灾害[4]。

随着浅层气事故频发,近年来陆续有学者开展了海域浅层气研究,取得了一定的成果[5-8],受相关技术及施工难度的影响,近岸海域研究成果相对较少。宁德近岸海域灾害地质相关资料匮乏,研究区海域地质环境尚不清楚,难以反映宁德近岸海域浅层气分布特征。本文基于最新地质调查资料,开展宁德近岸海域浅层气分布特征及成因研究。

1 地质概况

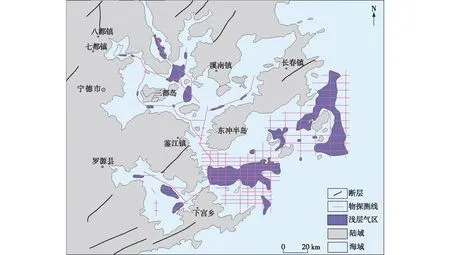

研究区位于东南沿海中生代岩浆带北部的闽东火山断拗带北部(图1),以燕山期的火山岩和花岗岩广泛分布为主要特征。自中生代以来,研究区经历多期次、多阶段的构造-岩浆活动,由于不同阶段所处的构造层次、构造应力场的差异,形成了不同时期各具特色的构造形迹组合。研究区均属于燕山期—喜山期构造层,以脆性变形活动为主,地质构造活动主要受太平洋板块向欧亚板块俯冲作用的控制而发展演化,形成了研究区以NEE向构造为主,NW向构造次之的地质构造基本格架[9-10],同时该构造格架控制了宁德海岸的发育。

第四纪地层在研究区分布范围较小,受地形条件的限制,在平面上多呈小面积零星分布,主要分布于三都澳西侧、河口及山间盆地中,厚度数米至数十米。海域除部分基岩出露外,基本为第四纪地层分布。项目钻孔资料显示,第四纪地层普遍发育在古近纪古风化壳之上,古风化壳由一套残积黏土和风化基岩地层组成,其下基岩为中生代火山岩、花岗岩类。第四纪地层底部普遍发育一套陆相沉积地层:下部为卵石层,卵石直径可达5~10 cm,磨圆度较好,推测为古河床相;上覆沙质和黏土层,推测为河流相-河漫滩相。这套陆相地层之上覆盖着一套或两套深灰色淤泥质黏土沉积,普遍粒度较细,均质,且含有大量贝壳和植物碎屑,推测为海相地层[12]。

淤泥层代表了第四纪海相沉积,根据淤泥地层发育的特征,进一步将宁德地区第四纪地层划分为无淤泥层、含淤泥层。无淤泥层主要分布于三都澳西部靠山地区,第四纪地层较薄,下部主要为卵石层,部分地区卵石层上覆盖薄层黏土;含淤泥层发育区位于研究区东侧,地层中普遍发育单层或多层深灰色黏土层。下部也普遍覆盖卵石层,磨圆度较好,其上发育一层或多层深灰色淤泥质黏土层,淤泥质层通常含有较多碳化植物碎屑、有机质,为浅层气的形成提供了条件[12-13]。

2 调查方法及数据处理

2.1 调查方法

为精确研究海域浅层气分布特征及埋深情况,在三都澳及湾外开展了单道地震测量及浅地层剖面测量、侧扫声呐等工作。单道地震地层穿透深度>150 m,东西向布设主测线43条,垂直主测线18条,对于浅层气分布区域加密测线(图2)。原始记录中地层反射信号连贯清晰,反射界面易于连续追踪。调查过程中,控制船速不超过5节,以保证地层数据采集质量。浅地层剖面调查研究主要部署在浅层气发育区,沿东西向布设主测线12条,垂直主测线方向布设联络测线5条,浅层剖面工作频率为8 kHz,工作量程范围一般为水下2~70 m,实际探测地层深度一般>30 m,最大可达50 m。

图2 研究区测线部署图

本次海域综合物探调查使用南方S82-T GNSS RTK导航定位系统,其包含S-82 T测量型GPS接收机和南方水上工程自由行导航软件。浅层剖面测量采用德国SES-2000 Standard型参量阵浅剖系统。该系统包含SES2000 standard浅剖主机单元、换能器以及数据采集和处理软件等,利用SESWIN软件进行数据采集,记录“ses”数字格式。正式施工前,利用Valeport miniSVP声速剖面仪实测研究区海域声速值,将该声速输入主机,从而进行声速改正。单道地震测量采用英国Applied Acoustics Engineering公司生产的AAE CSP-D 2400单道地震系统,该系统包含CSP-D 2400甲板能量发射单元、Squid 2400拖筏式电火花震源及20单元拖曳式水听器阵带前放。单道地震工作参数为电火花震源激发能量为500 J,激发间隔为500 ms,记录长度为300 ms。

2.2 数据处理

处理过程中应用Trition Perspective软件(图3)并配合SeiSee软件(图4)进行处理。首先,根据本次实测单道地震船后拖曳中心与GPS之间的相对距离值,将原始记录中的GPS测量坐标改正到单道地震记录点的实际位置,再通过带通设置、增益调整、直达波剔除、自动TVG补偿以及滤波技术达到最佳的可视效果。然后,通过声学反射界面人工判读的方式进行数字化解译,结合前期收集的地质资料进行综合分析研究,完成研究区内声学地层的划分,圈定断层、浅层气等地质特征分布范围。利用Trition Perspectiver软件输出图像及数据,将处理后的数据网格化后,进一步利用MAPGIS 6.7成图软件绘制海区基岩埋深图(国家85高程基准)、潜在地质灾害分布图。

图3 Trition Perspective软件操作界面

图4 SeiSee软件操作界面

浅层剖面测量数据采集过程中实时接收外部设备的NMEA0183或X、Y格式定位数据,存储为SES格式文件。处理过程中应用ISE软件进行解译,通过对逐个记录文件进行声学反射层识别,对相位特点进行区分,追踪稳定强相位,获得地层分界面,识别测区内的浅层气分布及顶界埋深。

3 浅层气分布特征

3.1 浅层气识别标志

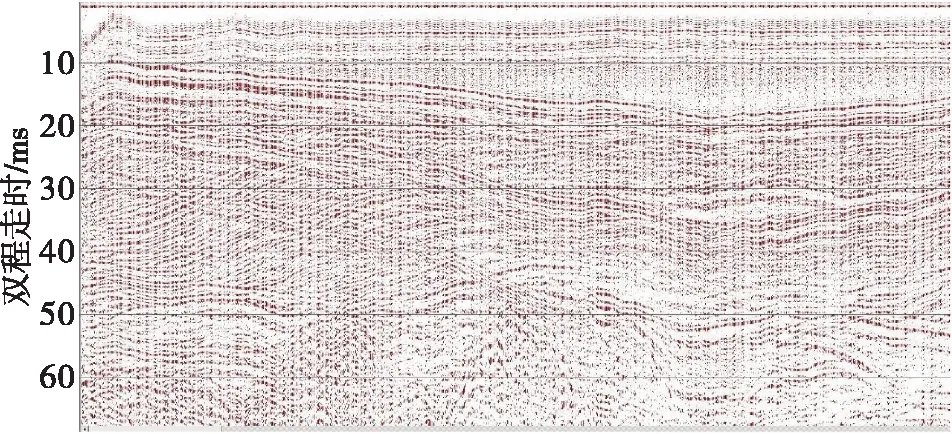

本次识别出浅层气的主要标志为“麻坑”及空白带,与叶银灿等[14]研究认为“麻坑”、洼坑及气道、强反射与空白带为浅层气发育区主要识别标志相符。地震波穿过含气地层时,由于气体存在,会使反射系数和透射系数迅速变小,随着气体饱和度增加,透射系数继续减小,但反射系数会负向逐渐增大[15]。单道地震剖面上浅层气对其负载地层所致的声学扰动程度可以初步推断含气浓度的相对高低。含气量相对较高的区段,其载气地层及下伏地层的反射信息完全被屏蔽,在单道地震剖面上表现为高密度黑色斑点状反射,即声学空白区,声学空白区两侧边缘清晰,一般呈垂直分布,截断两侧同相轴,在其侧缘过渡区可见相位下拉现象(图5)。含气量相对较低的区段在单道地震剖面上表现为地层信息隐约可见,声学扰动反射通常呈垂向延伸,此类浅层气顶界面常见同相轴能量增强现象。

图5 东冲半岛南部LND07测线埋藏浅层气单道地震显示

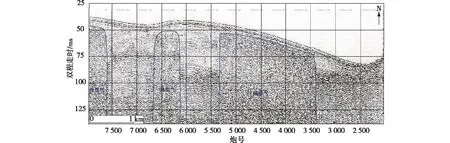

浅层气在浅层剖面上的显示特征同地震剖面上显示的特征类似:载气地层及下伏地层的反射信息完全被屏蔽,在浅层剖面上表现为高密度斑点状反射,即声学空白区、声学空白区两侧边缘清晰,一般呈垂直分布,截断两侧同相轴,在其侧缘过渡区可见相位下拉现象。浅层气盖层的反射层连续性较好,具较高能量,显示效果较单道地震剖面更清晰(图6)。

图6 浮鹰岛北部19ZND13-1-1测线埋藏浅层气浅层剖面显示

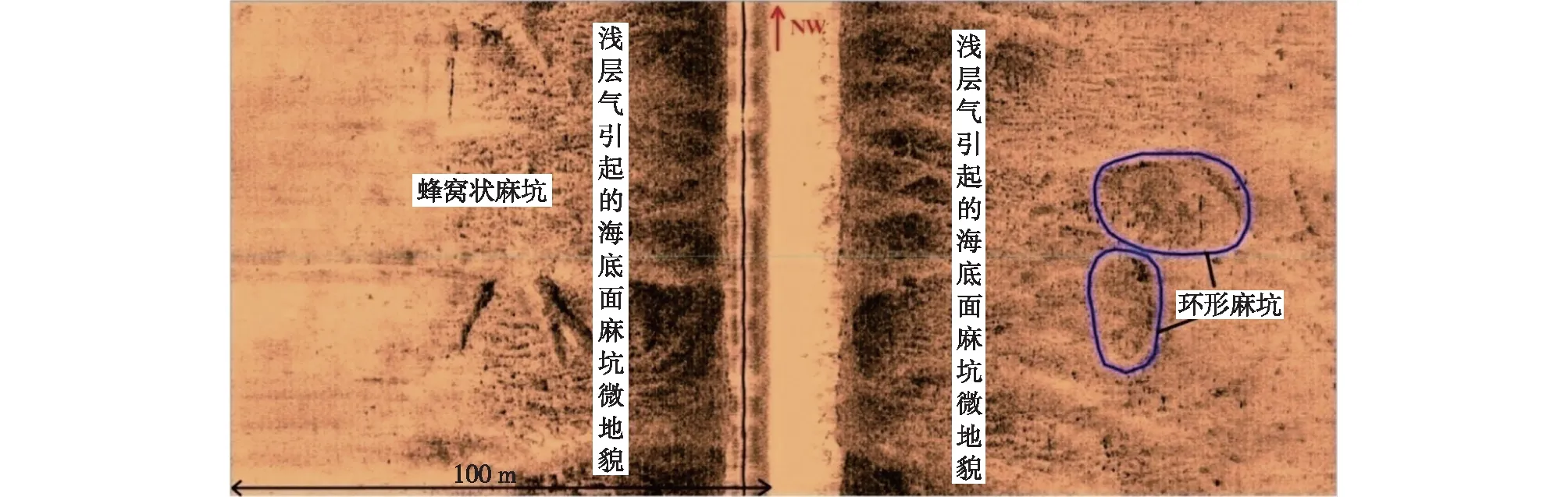

侧扫声呐剖面识别标志,海底浅层气上溢可形成地表凹陷体,即所谓的“麻坑”地貌,为浅层气体在一定深度下的地层内发生聚集,随气体地层内压力的逐步增加,气体冲破沉积物盖层随即盖层发生沉降形成的凹坑,同时该凹坑代表气体释放过程中气体通道位置,在海洋油气勘查中具有一定的指示意义[14]。在宁德近岸海域侧扫声呐影像图(图7)上可明显观察到海底麻坑地貌。麻坑的形态多样,以圆环形或蜂窝形为主。

图7 白马港LND03-2线麻坑地貌侧扫声呐声学影像图

3.2 浅层气分布特征

根据上述识别标志,通过对比分析,研究区内埋藏浅层气平面分布具有较好的规律性,相对分布于潮汐通道区、湾外环岛海域。较大规模的浅层气共揭露11处(图2),主要分布于三都岛与溪南镇之间海域、白马港内、东冲半岛以南、东吾洋西侧海域、浮鹰岛以东海域、罗源湾内潮汐通道海域和黄岐半岛西北部潮汐通道海域。此外,研究区还发现多处小规模的浅层气埋藏区,零星分布于岛屿周边及各港湾内,主要分布于环大西洋岛、环浮鹰岛、环三都岛、卢门港及盐田港内,但发育规模相对较小,平面分布范围为0.03~1.1 km2。此类浅层气虽然平面分布相对零散,但是主要分布于潮汐通道区、环岛海域。在平面上从浅层气分布范围来看,浅层气基本分布于海相淤泥层发育区域范围内。

4 浅层气成因

浅层气成因据前人有机地球化学及实验地球化学分析研究,现代海底沉积物中浅层气的成因有2种类型[14,16],即热解成因浅层气及生物成因浅层气。热解成因浅层气一般与构造有关,气体经断裂、裂隙构造通道运移至浅部形成;生物成因浅层气一般为有机物质经较快沉积并快速掩埋,使有机物处于还原环境中,经厌氧细菌的生物化学作用,最终转变成以甲烷分子为主的可燃性气体[2,17]。由上述可知,海底浅层气的成因既可能为单一成因,也可能为上述两种来源的浅层气混合成因。前人研究表明,目前确定浅层气成因的最精准的方法是根据其组分、同位素变化测定数据进行浅层气成因识别[18],由于本次工作缺乏同位素数据,可根据海底浅层气的分布、赋存特征、海侵海退、沉积环境及地质条件进行成因推测[19]。

研究表明,浅层气赋存特征在指示浅层气的成因上具有一定的意义。宁德近岸海域浅层气多呈层状、团块状分布,该特征与前人认为多发育在有机质丰富的地层相符,为生物成因气的可能性较大[20]。沉积环境及地质条件是推测浅层气的成因的另一依据[21],研究区在第四纪经历多次海侵与海退事件,晚更新世以来,本区海域共发生过3次较大的海侵,形成了地层具有海相地层与陆相地层交替出现的沉积特征[22]。随着陆源碎屑物等有机质进入海洋环境,丰富的有机质处于缺氧还原环境,可能产生生物成因气;通过单道地震及浅地层剖面解译结果,结合海域钻孔验证,表明研究区内海域存在一较稳定的灰色-灰黑色含有机质黏土、粉砂质黏土、粉砂等,多为流塑-软塑,海底埋深为20 m以浅。与本区浅层气普遍埋藏深度(一般为0~20 m)基本相符,推测研究区浅层气为生物成气。综上,本文认为宁德近岸海域浅层气为生物成因浅层气。

5 结论

(1)单道地震及浅地层剖面调查结果显示,研究区内埋藏浅层气平面分布具有较好的规律性,主要分布于潮汐通道区、环岛海域。揭露较大规模的浅层气共11处,主要分布于三都岛与溪南镇之间海域、白马港内、东冲半岛以南、东吾洋西侧海域、浮鹰岛以东海域、罗源湾内潮汐通道海域和黄岐半岛西北部潮汐通道海域。浅层气普遍埋藏较浅,一般为0~20 m。

(2)通过对本次调查研究识别出的浅层气分布状态、埋藏深度及区内海侵海退记录研究,结合前人在邻区的研究工作,基本确定研究区浅层气成因为生物成气。

(3)海底浅层气的存在对海域工程施工带来严重的安全隐患,在宁德近岸海域开展工程施工前,应充分研究浅层气分布情况,同时对区内浅层气采取相应的处理措施来保证施工安全。