非遗术语翻译的知识理据创新及其应用研究

郑泽蕾 刘润泽

摘 要:非遗术语翻译是跨语表达非遗知识的重要实践形式。当前,国内以非遗概念为本位的翻译理据虽然积极促进了非遗译名的规范化实践,但就如何厘清非遗术语核心概念要素这一问题,还缺乏深入的路径反思。文章在评析概念理据的基础上,进一步提出非遗术语翻译的知识理据,即非遗知识具有层级性的特征,可从物质层、行为层和精神层予以划分,且隶属于不同知识层次的术语具有差异性概念特征。文章以剪纸术语系统及其翻译实践为例,论证了知识理据的应用有效性,即知识理据可指导译者在非遗知识体系的场域中明确对象术语的概念内涵与相应的翻译需求。

关键词:非遗术语;术语翻译;知识理据;中国剪纸;术语层级

中图分类号:H315.9;C04 文献标识码:A DOI:10.12339/j.issn.1673-8578.2022.02.012

Abstract: The terminology translation of Intangible Cultural Heritage (ICH) is an important cross-linguistic activity to express the ICH knowledge. Although the translation rationale based on the concepts of ICH has been promoting the standardization of translating ICH terms in China, there is a lack of in-depth thoughts on how to clarify the core conceptual elements of ICH terms. From a review of the conceptual motivation, this article proposes a motivation based on the knowledge system of ICH for its translation, namely that ICH knowledge is characterized by three hierarchies, i.e., the material, behavioral and spiritual levels, and terms in different hierarchies have different conceptual characteristics. Through discussions on the knowledge system of Chinese paper-cut terminology and its translation practices, this article also demonstrates that the knowledge motivation can be effectively applied to the translation of ICH terms in guiding translators to clarify the conceptual connotations of the terms and the corresponding translation needs.

Keywords: ICH terminology; terminology translation; knowledge motivation; Chinese paper-cut, terminology hierarchies

收稿日期:2021-10-12 修回日期:2021-12-13

基金項目:江苏省社会科学青年基金项目“江苏世界级非物质文化遗产术语翻译现状与优化策略研究”(19YYC008);全国科学技术名词审定委员会重点项目“中国世界级非物质文化遗产术语英译及其译名规范化建设研究”(ZDI20200012)

引言

中国是目前世界上拥有联合国教科文组织非物质文化遗产(以下简称“非遗”)名录项目最多的国家(共42项),并在历史传承与传播实践中形成了丰富的非遗概念体系。非遗作为“具有民族历史积淀和广泛突出代表性的民间文化(艺术)遗产,是一个民族的标志,是一个民族存在的生命源泉,其中的文化概念……如何翻译应得到重视”[1]。非遗术语翻译是解决这一问题的关键。当前,学界有关非遗术语翻译的探讨呈现出跨学科研究动向,如借助生态翻译学[2]、跨文化传播视域[3-4]、美学[5]等理论视角论证翻译策略与方法,并形成了以概念为本位的基础翻译理据,促进了非遗术语翻译的优化实践。然而,非遗术语概念本身往往包含多个概念要素,随之而来的是主体阐释的差异性以及一词多译现象的产生。以剪纸为例,剪纸材料“宣纸”的英译有“Xuanzhi”“Xuan Paper”“rice paper”等,“窗花”的英译则有“Chuanghua”“Window Flower”“Paper-cut for Window Decoration”“Window Paper-cuts”等①。众多译名变体不仅会增加信息沟通的成本,也会限制中国非遗知识的深度表达,不利于中国非遗知识与中国民族文化在世界的有效传达。由此可见,概念理据面临着进一步深化阐释从而提升其在非遗术语翻译实践中的应用有效性这一现实需求。为此,本文在术语翻译概念理据的基础上,提出基于非遗知识系统厘定术语的核心概念要素这一认知路径,即知识理据。

基于知识理据的术语翻译要求译者跳出单个术语的认知视域,将对象术语置于该非遗项目的整个知识体系中予以审视,判断其概念知识所属层级,从而明确其核心概念要素。这一认知路径是当下诸多基于概念理据探讨非遗术语翻译的个案研究所欠缺的。本文从非遗术语翻译的理据研究现状出发,指出当前概念理据的合理性与局限性,在此基础上尝试论证非遗术语背后的知识系统性与层级性,提出优化非遗术语翻译实践的知识理据,并以剪纸为例,探讨这一知识理据的应用有效性,以期反哺于中国当代非遗译名的规范化实践。gzslib2022040313201 非遗术语翻译的概念理据评析

有关非遗翻译的难点和对策问题,在过去二十年逐步受到关注,其中以生态翻译学、顺应理论和功能目的论[6]指导较为广泛,涉及非遗术语翻译的研究主要关注外宣翻译语境下术语的翻译策略问题,这些研究强调以概念为本位进行术语翻译的重要性。术语学家认为“每项术语工作都是从概念的研究出发的。它的意图就是要划分清楚概念间的界限”[7]。将概念分析应用到术语翻译[8],建立“一切从概念出发”的思想[9]并加深对非遗术语概念的科学性研究,是面向非遗术语特殊性的有效翻译策略,在一定程度上减少了“偏”译和“泛”译等现象。因此,明确非遗术语的实质意义和文化内涵,即术语的概念理据,并在必要时采取加注阐释非遗文化的术语翻译成为大多数学者认同的翻译路径。

然而,由于非遗术语概念本身的复杂性,概念理据在指导非遗术语翻译时仍存在一定程度的局限性。例如,剪纸材料“宣纸”的现有译名中,“Xuan Paper”就涉及音译,主要是为了传达宣纸源自中国宣城的地理概念要素,而“rice paper”则重点传达了宣纸的材质概念要素;再如,“端午节”的常用译文“Dragon Boat Festival”传达的是赛龙舟这一社会文化概念要素,但并未传达出端午节的历史文化概念要素。对此,张春柏[10]指出翻译时要凸显端午节概念中的时间要素,译为“the Double Fifth Festival”。再看“古琴”的现有译名,如“Chinese cither”与“Chinese psaltery”,二者以西方乐器为类比,传达的是古琴的形制特点这一概念要素,对此,高罗佩在《琴道》[11]中提出异议,认为应“采用一个在西方自从古代起就已经与一切艺术的高雅的、诗人们所歌颂的事物联系在一起的词语”——“Lute”作为古琴的译名以体现古琴在中国文化中的独特地位。以上所列非遗译名均在某一方面传达了对象术语的概念要素,换言之,均是概念理据的产物。这表明,在翻译作为拥有“厚重概念”[12]的多数非遗文化术语时,译者可能从不同认知维度,选择并重构术语的概念要素展现给读者。概念理据虽然提供可行的翻译方向,但由于缺少有效的选择标准或通用的评估框架(许多非遗术语在民间甚至没有统一的定义或概念),译者无法统一核心概念要素,确立核心译名,从而影响非遗译名规范化实践的深入开展。

除了不能很好地解决一词多译的问题之外,在深度传达非遗的精神理念方面,现有的概念理据往往暴露出指导效力不足的弊端。例如,对于“阴剪”和“阳剪”这两个中国特色剪纸术语,目前常见的定义为,阴剪是指利用剪影效果,剪去表示物象结构的物像轮廓,保留物象轮廓以外的部分,阳剪则是指剪去物象结构以外的空白部分,保留下整个物象结构的轮廓,每条线互相连接[13]。根据这一概念理据进行翻译,就会出现诸如“intaglio paper cutting”和“relief paper cutting”、“negative cutting”和“positive cutting”等译法。然而是否保留物象轮廓只是“阴剪”“阳剪”概念场域中的一个特征,阴阳互补与调和的哲学思维是其核心概念要素。显然,基于现有“规范”译名,读者无法读取到“阴剪”和“阳剪”代表的中国文化内涵,自然也无法体会这两个术语在剪纸知识系统中的价值位阶。

实际上,术语并不是独立存在的,其背后是一个隐形的知识体系。很大程度上,术语的概念含义取决于其在整个知识体系中所处的位置。非遗术语同样如此。上述举例的非遗术语翻译并非对概念要素的理解有误,而是没有找准术语在非遗知识体系中的定位。将非遗术语翻译的概念理据进一步深化为知识理据以树立核心规范译名是目前亟待解决的问题。笔者通过对自身翻译实践的思考,提出基于非遗知识体系的层级性特征这一知识理据进行术语翻译的路径,即要从非遗知识体系出发,厘定概念要素特征,判断术语所属的知识层级与核心概念要素,进而选择相应的翻译方法。

2 非遗术语翻译的知识理据内涵

非遗的本质是一种复杂的知识体系,传承非遗就是传承知识。近年来,知识本体理论和技术逐渐被移用到非遗保护研究[14-15]中,这表明非遗的知识属性不断得到重视。这是因为非遗知识与非遗概念不可分割,非遗知识体系的层级性同其作为一种特殊文化遗产概念的类型特征是密切相关的。不同于一般意义上自然文化遗产所强调的客体概念,非遗既包含一定的艺术表达形式,同时强调艺术活动折射出的精神信仰与价值认同。物质性和精神性可谓非遗知识的一体两面。对于非遗知识的层次性特征,麻国庆、朱伟[16]还曾借用著名人类学家李亦园的文化二分法,将非遗解析为“文化的表达”与“文化的文法”两个方面,二者缺一不可。其中,前者指“艺术、音乐、文学、宗教、戏剧,以及像视觉、听觉、味觉所表达出来的文化的信息等”,这些物质、技术、社群、伦理文化等主要涉及实体概念和行为概念,都是可观察的文化;后者则指“感觉、心性、历史记忆、无意识的文化認同、无意识的生活结构和集团的无意识的社会结构等”,这些抽象的涵义,亦即非遗背后的理念或信仰,反映了人类对于生命和自然的直观或主观感受,承载了各民族的情感和价值观,是不可观察的文化,也构成了非遗深层结构的知识。基于对特定非遗知识层次特征的认识,译者可以继续细分非遗术语系统,从而逐个定位对象术语所属层级、类别以及具体的核心概念要素。下面将以中国剪纸为例,具体探讨非遗术语翻译所需的知识理据。

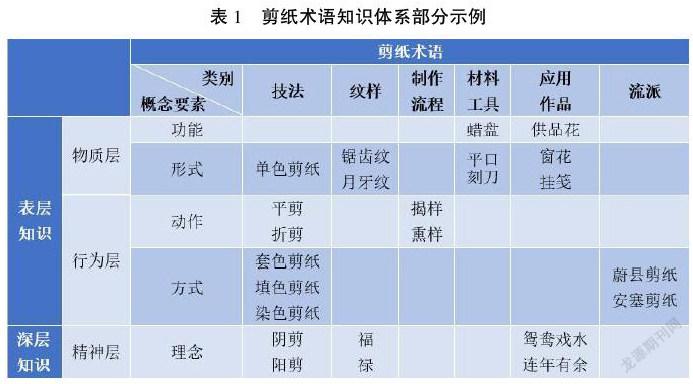

中国剪纸拥有一千多年的历史积淀,于2009年被联合国教科文组织列入世界非物质文化遗产名录。笔者基于非物质文化遗产记忆档案系列丛书中的剪纸篇,查阅大量文献后,分别从剪纸的技法、纹样、制作流程、材料工具、应用作品、流派这几方面着手筛选出代表性的剪纸核心术语,并尝试根据剪纸的知识体系进行概念分析,结果如表1所示。

表1显示,我们可以从深层知识和表层知识二分法着手认识剪纸的知识体系,其中,表层知识可再分为物质层和行为层。属于物质层的术语根据其概念要素的差异可以进一步分为两类,一种是凸显功能概念要素的术语,另一种是凸显形式概念要素的术语。具体而言,前者在整个剪纸制作过程或者应用过程中具有显著的功用体现,而后者具有凸显的形式表达特点。比如材料工具术语中蜡盘(也叫油盘、蜡板、刻板)是刻纸时垫于下方以免木质桌面被划出痕迹并防止刻刀变钝的辅助工具。从其多个命名的现象中可以看到,该术语的外在形象或实物表征可被虚化,重点是凸显功能性表达;同理,应用作品术语中的供品花实体形式可以不固定,但功能一定是突出祭祀专用的特点。与此不同的是,物质层中的另一类剪纸术语强调外在的形式表达,包括形状、颜色、应用位置等。如剪纸纹样锯齿纹(用以表现动物牙齿、毛发等)和月牙纹(用以表示人物眼睛等)、材料工具平口刻刀等体现的都是形状特征;再有,贴于窗上的窗花和贴于门楣上的细长挂笺(笺指古代用于书写的狭条形小竹片,可系成竹简)还凸显了应用位置特征。值得注意的是,单色剪纸虽然属于以操作性为主的技法术语,却不应归入行为层,因为该术语并不限定具体的剪刻方式,仅强调剪刻纸张的单一色彩,凸显的是物质层中的形式概念要素。gzslib202204031320剪纸的行为层也可理解为操作层。在这一层级内,纯粹体现具体且单一动作的术语通常归于动作类术语,比如剪纸技法中的平剪和折剪涉及是否需要“折叠”的剪刻,而制作流程中的揭样和熏样,分别体现了“揭”和“熏”这两个动作。当技法术语涉及多项操作,且动作过程复杂、呈现效果不同时,应该归为方式类术语,比如套色剪纸、填色剪纸和染色剪纸,这类术语翻译的知识理据主要是操作方式和作品呈现方式。

除了表层知识,剪纸知识体系中还有非常重要的深层次结构知识术语,如表1中的阴阳剪(体现道家思想)、福和禄(体现儒家思想)、鸳鸯戏水和连年有余(中国文化象征)等,它们体现了源文化独特的思想性和民族性,许多时候人们需要通过借喻、谐音、象征、双关等手法来解释术语,这便涉及剪纸精神层的知识,而这些知识往往也是目标文化中的空缺概念。

以上以剪纸核心术语为例,探讨了从剪纸知识体系认识剪纸术语系统及其概念要素的可行性。前文已提及,知识层次性是非遗的基本属性,从知识体系出发厘清非遗术语系统,定位非遗概念这一实践路径将具有一定普适性,只不过,各个知识层次的概念要素类型会因非遗对象的不同而有相应差异。以古琴和端午的知识体系为例:古琴文化的天人感应、超然物外与中国的儒家、道家哲学密切相关,“古琴”这一术语显然在整个知识系统中占据着极为重要的地位,属于精神层级术语;古琴的音色术语(散音、按音、泛音、滑音、颤音等)均与演奏法有关,可列入行为层;古琴按照形制可分为伏羲式、仲尼式、落霞式、蕉叶式、神农式等,这些都是体现古琴外在形式的物质层术语。再看端午,该节日涉及的许多民俗活动,比如赛龙舟、斗百草、射柳、画额等可归为行为层术语;而艾蒿、五毒、粽子等端午节代表性事物应归为物质层术语;类似“端午”和“屈原”这样涉及历史文化的术语应属于精神层。这样看来,以“物质-行为-精神”三分法的非遗知识层级性特征为依据,能够析出对象术语的区别性特征,有助于厘定核心译名,与此同时,这一实践路径还将对析出精神层的术语概念大有助益,考虑到深层知识结构的术语译介也是中国当代非遗译介实践的关键,以知识理据驱动非遗术语翻译有充分的必要性。下面将继续以剪纸为例,呈现如何在具体的非遗术语翻译实践中应用这一知识理据。

3 非遗术语翻译知识理据的应用实践

3.1 精神层剪纸术语的翻译

中国剪纸作为一门萌芽于自然崇拜与巫术信仰的艺术,承载着民间社会的世界观、价值观与审美观,折射着中华民族的精神文明与思想理念。在翻译属于深层知识结构的富含民族理念的术语时要强调地方性知识的异质性。先来看剪纸深层知识的典型代表——“阴剪”和“阳剪”。此处的“阴”和“阳”反映了中国古代先人对宇宙万物“对立统一”的认知。早在殷商时期的甲骨文中就出现了记载阴阳的文字:“阳日”和“晦月”,最初人们将太阳视为阳,月亮视为阴。老子在《道德经》中有言:“万物负阴而抱阳,冲气以为和”;《易传》则有“一阴一阳之谓道”的说法,这种“阴阳交感”的对立统一观念是中国原始初民的普遍思维模式。因此,阴阳学中“合二为一”的思想才是这两种技法的核心概念元素:在效果呈现上两者是相反但又互补的,即通常阴剪除去的留白恰好是阳剪切出的线条,两者互相对立,又可合为一体。考虑到阴、阳的音译在国外辨识度逐渐升高,保留音译符合术语翻译的“成本-效益”原则,也是體现中国本土思想文化特色的合适选择,如此,“阴剪”和“阳剪”可译为“yin cutting”和“yang cutting”。

如果我们同样从剪纸的知识层次出发分析剪纸纹样术语,也能明显看到,剪纸作为历史的产物,其实用价值几乎隐退,留下的是剪纸符号文本指向的原始先民的集体无意识、由儒释道文化塑造的生命观和自然观等[17]。表1中列举的“福”“禄”便是这些内涵的部分体现。以“福”的翻译为例,“福”在中国民俗文化中享有至高的地位,其左边部首“示”通“祇”,指土地神,最初含义表示在土地神面前供奉满的、多的祭品。中国是农耕文明,献祭神明是希望得到庇佑,可以满谷仓、富本族。在《尚书·洪范》中,“福”被具体化为“衡用五福”——“一曰寿,二曰富,三曰康宁,四曰攸好德,五曰考终命”。而今,“福”已经超脱神明而转为人的意志,是所有美好祝福的总和,体现了中国人民一切的幸福观,因此建议用“full blessing pattern”来翻译福字纹样,而不是去考究“福”的具体语义或者侧重哪一部分的概念表达。与此同时,“full”与“fú”发音相近,即便译者未采用音译,也达到了部分音译的效果。

3.2 行为层剪纸术语的翻译

大部分的剪纸(技法)术语具有操作性。比如平剪和折剪,这是通过表层语义即可略知术语概念的剪纸技法。如这些处于行为层中的动作类术语,凸显的单一动作语义明确,译者容易把握术语翻译的准确性,通常较少出现一词多译的现象。但值得注意的是,剪纸技法在传承发展中往往会衍生出多种变体,技法之间会存在一定的关联性,同时又有各自的差异性,也正是这一类核心概念复杂且难以把握的术语给译者带来了挑战。比如,染色剪纸与勾绘剪纸同是用画笔沾上染料在剪纸上涂抹,但根据笔触大小和细腻程度不同最终演变出这两类技法。翻译时,比较同层级各术语的核心概念特征,注意将其区别性知识内涵凸显出来,就尤为必要。译者应遵从术语系统观,注重不同操作方式的比较与差异化处理。下面将就染色剪纸、套色剪纸和填色剪纸这三个行为层中的方式类术语的翻译作简要说明。

染色剪纸(也称点色剪纸)的现有译名包括“dyed paper cutting”“dyed paper-cut”和“spot color paper-cutting”等,这是译者基于“在剪刻好的剪纸上进行染色或点染”的概念理据进行翻译的结果。纵观剪纸技法的知识体系,染色剪纸、套色剪纸和填色剪纸不单纯涉及剪刻、绘画等操作,还兼具色彩的不同呈现形式等。基于这一定位,可聚焦于三者在“操作”和“呈现”(即主稿的剪刻技法和色彩处理)上的共同点与区分点重构术语的概念知识表达。经整理可得,染色剪纸指“以阴刻的方法刻出主稿,然后用色彩在主稿上进行染色”,填色剪纸指“把刻好的阳刻剪纸正稿贴在白纸上,然后在其留白部分晕色”,套色剪纸指“将色块贴在主稿(一般阳刻)留白的背面,使剪纸拥有多种颜色”。gzslib202204031321不难发现,染色剪纸和填色剪纸概念具有显著的知识区别度。染色剪纸应用阴刻技法,填色剪纸则采用阳刻技法。两者均需晕染颜料,但它们呈现色彩的部位不同,前者的色彩是体现在主稿上,而后者的色彩是体现在主稿之外的空白(negative space)上。基于这些知识理据,“染色剪纸”可以翻译为“dyed yin paper cutting”,“填色剪纸”可以译为“negative-space-dyed yang paper cutting”。

与这两种技法不同,套色剪纸从操作上涉及两个主要动作,即阴阳剪和套色。其中,“套色”是这个技法的操作重点,这个动作是将色块套到主稿上不同的留白部分,类似于西方的色彩拼贴(collage)。但拼贴的色块需置于剪刻稿的背面,以达到将主稿衬托得生动有趣的目的。根据这一知识比较与分析,可以将“套色剪纸”初步翻译为“back-collaged paper cutting”或“back-collaged (yang) paper cutting”。

3.3 物质层剪纸术语的翻译

剪纸作为观赏性极强的艺术门类,物质性是剪纸的重要特征。物质层中的剪纸术语通常命名较为外显,可以从字面语义直接推导其核心概念要素。若是体现功能概念要素,则应该以术语所指的功能表达为知识理据。比如,蜡盘的功能在于隔离刻刀与木桌(体现“垫板”的承受功能),既保护木桌不受划损,也通过蜡油减缓刻刀的钝化(体现“蜡油”的润滑功能),因此,蜡盘可译为“waxed padding block”。若是体现形式概念要素,则应以术语所指的外在形式表达为知识理据,包括外在形象、物理空间状态、应用场景等。以挂笺为例,“笺”字表明这是一种类似古代竹简形状的剪纸,其形状的译法可参考竹简的英译(bamboo slips);此外,“挂”字说明该剪纸不是整体平贴于物体表面,而是有悬挂之意,如果单纯地译为“door paper-cut”会让读者将其与贴于门上的年画混淆,从而无法完成其核心知识表达。译者在翻译形式类术语时可以关注应用场景的概念要素,比如此处可将“门楣”这一应用对象体现出来,把挂笺译作“door lintel paper-cut slip”,读者就会根据经验知识较容易推出这是一种小巧细长的雕刻剪纸,它通常挂(贴)于门楣上,下半部分是悬空的状态。

4 结语

近年来,中国非遗话语的对外传播实践日趋活跃。非遗术语外译也成为我国文化输出的重要一环。本文指出,将应用于单个术语翻译的概念理据深化为面向整个非遗术语系统翻译的知识理据,是促进非遗术语翻译规范化的有效途径。在具体论证中,本文以剪纸核心术语的翻译为例,阐释从“物质-行为-精神”这三个知识层级厘定术语概念内涵的可行性以及该路径在翻译实践中的有效性。基于知识理据的翻译方法要求译者首先形成非遗知识的整体观与层次观,以此为出发点去具体分析对象术语的概念要素,从而锁定翻译需求。其中,对于同一层级中的同类术语则需通过比较挖掘出术语间的知识联结和区别性知识内涵。译者在术语系统观下借助非遗知识的层级性解读非遗术语概念,不仅可有效减少当前非遗术语翻译实践中常见的一词多译问题,对于传达非遗中思想文化术语的异质性知识内涵也有一定的积极引导作用。

注释

① 本文中引用的全部现有译名均出自正式出版书籍。如宣纸的三个译名分别出自:杜晓帆.东亚纸质文物保护与传统造纸:第6届东亚纸张保护学术研讨会论文集[C].上海:复旦大学出版社,2017. / 陈廷祐. 中国书法[M].任灵娟,译.北京:五洲传播出版社,2003. / LI W D. Chinese Writing and Calligraphy [M].Honolulu:University of Hawaii Press,2009.

参考文献

[1]国家语言文字工作委员会.中国语言政策研究报告:2017[R].北京:商务印书馆,2018.

[2]田亚亚,孙雪娥.生态翻译学对非物质文化遗产翻译的启示:陕西省非物质文化遗产翻译研究[J].渭南师范学院学报,2016,31(10):55-60.

[3]胡庆洪,文军.从传播学视角看中国非物质文化遗产英译:以福建非物质文化遗产英译为例[J].上海翻译,2016(2):43-46.

[4]喻旭燕,蔡亮.文化阐释与叙事呈现:“非遗”对外传播的有效路径研究[J].浙江学刊,2016(2):220-224.

[5]刘向辉.接受美学视角下钧瓷术语翻译的跨文化分析[J].许昌学院学报,2012,31(6):23-25.

[6]谷旭光,李辉,崔丽.非物质文化遗产外宣翻译研究综述[J].河北科技大学学报(社会科学版),2021,21(3):98-105.

[7]维斯特.普通术语学和术语词典编纂导论[M].邱碧华,译.北京:商务印书馆,2011:8.

[8]郑安文.《保护非物质文化遗产公约》中译本非遗定义中的误译:基于概念逻辑关系的解读[J].中国翻译,2016,37(2):91-94.

[9]张春丽,李星明.非物质文化遗产概念研究述论[J].中华文化论坛,2007(2):137-140.

[10]张春柏.汉英词典编纂中文化词条的翻译问题:从“端午节”的譯法说起[J].国外外语教学,2000(2):1-6.

[11]高罗佩.琴道[M].宋慧文,等译.上海:中西书局.2013:2-3.

[12]KIRCHIN S. Thick Concepts and Thick Descriptions[C]//KIRCHIN S. Thick Concepts. Oxford: Oxford University Press,2013:60-77.

[13]党春直.中原民间工艺美术[M].郑州:河南人民出版社,2006:255-256.

[14]何春雨,滕春娥.非物质文化遗产知识本体构建:以赫哲族非遗资源为例[J].情报科学,2021,39(4):140-147,156.

[15]巫斐然,章牧,郑天翔.基于本体论的非遗数字化档案构建:以龙泉青瓷烧制技艺为例[J].特区经济,2021(2):127-129.

[16]麻国庆,朱伟.文化人类学与非物质文化遗产[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2018:5.

[17]张淑萍.陇中民俗剪纸的文化符号学解读[M].苏州:苏州大学出版社,2014:5,105.

作者简介:郑泽蕾(1997—),女,南京大学外国语学院研究生,联合国毒品和犯罪问题办公室“教育促进正义大学模块系列”译员。研究方向为科技翻译、术语翻译。在《译林》发表短篇译作《外卖》,参与编译非遗文化读本1部。通信方式:zhengzelei@outlook.com。