侧风条件下的翼尖涡数值模拟研究

潘卫军,韩 帅,罗玉明,王 昊,曾纪炜

(中国民用航空飞行学院,四川 广汉 618399)

1 引言

由于进近阶段飞机尾流安全是管制人员对航空器起降间隔判断的重要标准,国际民航组织与民航局对飞机起飞着陆阶段的尾流间隔进行了严格规定。但由于不同机型尾流强弱不一致,能承受的尾流强度也不同,无法严格界定飞机间隔,为保证飞行安全性,牺牲了机场的起降效率。因此如何准确预测飞机进近通道内的尾流结构,一直是民用航空领域中的关键问题,也极富有研究价值。

自17世纪发现飞机尾流以来,许多学者对飞机尾流的产生,发展和消散机理进行了深入研究。Crow首先研究了互感下一对涡旋的最佳失稳模式,并指出尾旋流的长波不稳定性是尾旋流快速衰减的机制之一。Greene等假设了单位长度脉冲的尾流与粘性阻力,浮力和湍流耗散有关,首次提出了尾流涡流估计模型,然后确定了尾流的环流,速度和垂直位置。崔桂香等提出了一种在升力面上产生尾流涡流的方法,以研究飞机尾流涡流在大气中的演化特征,并以此为基础构建了一种快速的尾流预测系统。

目前的数值模拟研究大多基于过于简化的矩形机翼结构,对机身结构、机翼后掠角、机翼截面变化以及水平尾翼、垂直尾翼的影响无从验证。本文选择A330-200中型机,使用Pointwise绘制A330-200全机网格,使用ANSYS FLUENT对全机流场进行数值模拟,通过Tecplot对数值模拟后的流场结构进行后处理。

2 计算模型与数值方法

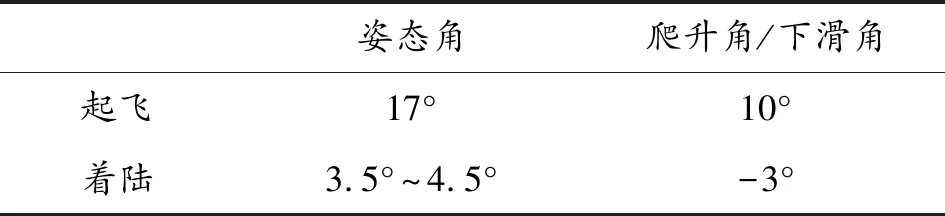

本文飞机模型对比实际A330-200飞机1∶1绘制,飞机总长58.82 m,翼展60.30 m。模型仅简化发动机外形与喷流以及襟翼处开口,相比传统机翼半模增加了机身结构、机翼后掠角、机翼截面变化以及水平与垂直尾翼。为描述起飞与降落,机身姿态角典型结构选择7°。飞机起降迎角参数如表1所示。

表1 飞机起降迎角参数Table 1 Takeoff and landing angle of attack parameters

计算模型为风洞流场,风洞以机头处为坐标原点,上下各75 m,左右各150 m,前方50 m,后方500 m。总尺寸为高150 m、宽300 m、长550 m。坐标系定义为流向为方向,翼展方向为方向,垂向为方向,构成右手坐标系。流场长度可模拟飞机在7.5倍翼展内的尾流结构。

本文网格分配情况与流场三维结构如图1所示,使用Pointwise绘制3部分网格,飞机附近区域局部加密,第一层网格高度为1 cm,增长率为1.2,增长25后填充得到全机网格,全机网格节点数约为1 290万,尾流附近流场为100万,周围流场为450万。

图1 流场三维结构(上)与机翼表面非结构网格(下)示意图Fig.1 The three-dimensional structure of the flow field (top)and the unstructured grid on the wing surface (bottom)

使用ANSYS Fluent计算平台,壁面与来流设置为速度入口,速度大小为A330-200飞机进近速度100 m/s,出口为压力出口,平均静压选择标准大气压101 325 Pa,飞机壁面选择无滑移绝热固壁。基于航空领域典型雷诺数10,入口来流选择低湍流度0.15%,为改进湍流场计算中提升平均场的计算效果,在涡核的刚性旋转区域抑制流场湍流度。

本文选择经过验证的添加旋转修正的SST-RC模型,该模式在SST模型基础上添加了一个经验修正函数来限制湍动能的生成,其表达式为:

(1)

格式选择为基于压力模型的定常流动,采用有限体积法进行离散,压力、动量和能量方程以及湍流扩散性均采用二阶迎风格式。

3 翼尖涡的进场演化及物理特征分析

3.1 机翼流场涡结构描述

A330-200飞机在典型进近状态下流经机翼前缘上翼面的流场结构如图2所示,空气流经机翼后形成四处涡旋,其中两两左右对称,加上整体的下洗效应,最终在三维上产生了不规则的湍流涡系结构。对于1倍翼展内的超近区尾流非常接近机翼,在此区域翼尖涡开始形成,翼尖涡结构受飞机结构影响较大,1倍翼展后的近区尾流对飞机尾流的后续形成影响重大,因此本文选取流场中1~7.5倍翼展长度进行观察。如图2中机翼上表面流线结构所示,随侧风增加,可以明显观察到整体涡系涡旋结构向背风侧移动,风速越大,在相同流向位置处偏移越大。

对没有侧风下的涡核位置进行统计,统计间隔为0.1倍翼展,图2所示依次为无侧风条件下四涡系结构在、、平面下的分布特征以及Q准则涡量分布。可以看到在无侧风条件下,四涡系结构中两翼尖涡向内侧卷起,在3倍翼展后向下方移动;两翼根部涡系涡核向下移动并向外侧轻微卷起。经实验,翼尖涡Q准则涡量曲线用二阶高斯曲线拟合效果最好,其特征为自1倍翼展后快速下降,翼根涡涡环量在向后传递过程中与机翼中段涡系,尾翼涡系融合有所上升,在约4倍翼展处达到近区尾流内涡量峰值,随后快速下降至与翼尖涡同一水平。

图2 无侧风条件下四涡系结构在XOY、XOZ、YOZ平面下坐标及Q准则涡量分布(从上至下)曲线Fig.2 Coordinates and Q criterion vorticity distribution of the four-vortex system structure under the XOY,XOZ,and YOZ planes under no crosswind conditions (from top to bottom)

3.2 侧风条件下机翼流场涡结构描述

在流场中增加侧向2 m/s侧风,2 m/s侧风条件下四涡系结构在、、平面下的分布特征以及Q准则涡量分布如图3所示。可以看到四涡系结构在向后传递过程中,整体向风向下游移动,其中左侧翼尖涡作为上游涡系,向下游移动速度约为下游涡系的1.2倍,在约3倍翼展处向上卷起随后与右侧翼尖涡共同向下传递。

图3 2 m/s侧风条件下四涡系结构在XOY、XOZ、YOZ平面下坐标及Q准则涡量分布(从上至下)曲线Fig.3 Coordinates and Q criterion vorticity distribution of the four-vortex system structure under the XOY,XOZ,and YOZ planes under 2 m/s crosswind conditions (from top to bottom)

其中右侧翼根涡系作为下游涡,在初始位置同样向上卷起并向侧风下游移动,移动速度约为上游涡系的1.25倍。观察Q准则涡量曲线可以发现,侧风上游的涡环量整体高于侧风下游,上游翼根涡保留了无侧风条件下涡量在传递过程中小幅上升的趋势,且由于侧风的能量输送加快了这一进度,约14%,在3.5倍翼展处达到涡量峰值。随流场向后传递,上游翼尖涡与下游翼根涡涡量降至同一水平,下游翼尖涡与上游翼根涡达到同一水平。

5 m/s侧风条件下四涡系结构在、、平面下的分布特征以及Q准则涡量分布如图4所示。可以看到翼根涡在涡量图的特征与2 m/s侧风条件下相似,但翼尖涡与较小侧风条件下趋势相反,主要是由于较大侧风条件下的能量输入使风向下游翼尖涡系直接向背风侧移动,减少了向上风侧移动时与侧风的消耗。观察平面内涡核移动曲线可以看到上游翼尖涡在向后传递过程中有明显弯折。对弯折处进行切片观察。

图4 5 m/s侧风条件下四涡系结构在XOY、XOZ、YOZ平面下坐标及Q准则涡量分布(从上至下)曲线Fig.4 Coordinates and Q criterion vorticity distribution of the four-vortex system structure under the XOY,XOZ,YOZ planes under 5 m/s crosswind conditions (from top to bottom)

2.0~3.5倍翼展处Q准则涡量云图如图5所示,间隔为0.5倍翼展。可以看到由于侧风存在,根部涡系与中部涡系在向后传递过程中发生碰撞,碰撞导致根部涡系涡核处涡量快速下降,碰撞后两涡系扭曲卷起缠绕,涡量小幅上升,涡核整体向侧风下游快速移动。

图5 2.0~3.5倍翼展处Q准则涡量云图(从上至下)Fig.5 Q-criterion vorticity cloud diagram at 2.0 to 3.5 times wingspan (from top to bottom)

有无侧风影响下的Q准则涡量曲线如图6所示。

图6 有无侧风影响下Q准则涡量曲线Fig.6 Q criterion vorticity curve with or without the influence of crosswind

对比有无侧风影响下的涡量曲线,可以发现涡系整体在流场中随时间逐渐耗散至较低水平。由于翼尖涡两两对称,侧风的能量输送对两翼涡系的涡量影响呈现相反趋势。一侧涡系的涡量相对标准状态下的增加,一般伴随着另一侧涡系的涡量减少。其中较小侧风条件如2 m/s侧风状态下,两翼尖涡涡环量在3.5倍翼展后均降至无侧风条件以下。说明较小侧风能够加速四涡系结构的耗散,但较大侧风总会使四涡系结构中两处涡系涡量增加,从安全角度出发不利于缩短尾流间隔。

尾涡的水平运动是尾涡运动特征的重要表现,对于进近阶段航空器,加速尾涡的横向运动使其推出下滑道范围,可以有效缩短前后机安全进近间隔,提高运行效率。侧风影响下四涡系结构在平面内的变化情况如图7所示。可以看到由于侧风的能量输入,减缓了尾涡在平面内的下降趋势。通过对比发现,左侧风导致四涡系结构整体向下风处移动并逆时针旋转扭曲。且与预期相似,侧风越大,将翼尖涡吹离航道的速度越快,5 m/s情况下在7.5倍翼展处为20 m,仅以60 m跑道宽度计算,可以在约1.4 km处完全吹离跑道,较现有起飞间隔5.6 km缩短75%。

图7 有无侧风影响下四涡系涡核在YOZ平面分布Fig.7 The distribution of the four vortex vortex cores on the YOZ plane with or without the influence of crosswinds

4 结论

本文使用添加旋转修正的SST-RC模型对A330_200飞机进行全机数值模拟,对流场分析后得到如下结论:

1)无侧风环境中,进近阶段尾流尾涡四涡系结构受相互作用影响,在扩散过程中翼尖涡逐渐靠近,翼根涡逐渐卷起远离,且随着尾涡的进一步下沉,形成4个独立发展的点旋结构。

2)侧风对尾涡的耗散作用并非完全是正相关,本文选取的2 m/s侧风相比无侧风可以在3.5倍翼展后加速尾涡耗散,但较大侧风情况下由于能量输送,会使四涡系中侧风下游翼尖涡以及侧风上游翼根涡涡量提升约68%,不利于缩减尾流间隔。

3)较大侧风对缩减尾流间隔的缩减在于将整体尾涡四涡系结构吹离航道,在7.5倍翼展处即可达到20 m,在仅考虑跑到宽度的情况下可以将现行尾流间隔缩短75%。