老窑沟煤业松软破碎煤巷注浆加固技术及应用

王文忠

(山西宁武大运华盛老窑沟煤业有限公司,山西 忻州 036700)

1 工程概况

老窑沟煤业50106工作面位于501采区,主采5号煤层,工作面呈矩形,走向长度964 m,可采长度664 m,倾向长度150 m。5号煤层煤厚7.70~12.65 m,平均11.55 m,煤层倾角平均为10°,属结构较简单的特厚煤层,含夹矸1~2层,岩性为砂质泥岩和泥岩,平均埋深262 m。工作面煤层顶底板情况如表1所示。

表1 煤层顶底板岩性

50106工作面采用放顶煤开采,工作面机采高度为3.2 m,放煤高度8.35 m,采放比1∶2.6。在工作面回采的过程中,由于5号煤层煤体节理裂隙发育,易破碎,加之工作面顶底板中的泥岩强度较低,导致回采巷道在采动应力的作用下发生严重变形。因此,为保证50106工作面的正常回采,在巷道原有支护的基础上实施注浆加固技术。

2 巷道注浆加固机理及注浆材料

2.1 注浆加固机理

由于5号煤体较破碎且厚度较厚,因此,考虑采用深浅孔联合注浆的工艺进行巷道加固,注浆工艺如图1所示。

图1 深浅孔联合注浆工艺

注浆时先用低压对浅孔进行注浆,具有胶结性的浆体可以封堵浅部破碎围岩的裂隙,提高围岩的完整性,并可防止后续注浆时的浆液漏出;再用高压对深孔进行补强注浆加固,使深部围岩的承载能力得到提升。

2.2 注浆材料

选用无机胶结材料进行注浆,其主要成分为矿粉,其对岩体的黏结性要优于水泥材料,并且还具有凝结期短、凝固强度高等优势。不同水灰比下浆液凝结后的抗压强度如表2所示。

表2 不同水灰比下浆液凝结强度

由表2可知,水灰比为0.6∶1时,浆液凝固后的抗压强度最高,凝结初期6 h后便可达到19.8 MPa,25 d后完全凝固,最终抗压强度达到了24.1 MPa,可以满足对巷道围岩注浆加固的技术需求。

3 注浆加固方案

3.1 注浆参数的确定

根据50106工作面实际赋存条件及巷道布置情况,利用FLAC3D数值模拟软件建立模型,模拟分析巷道围岩受采动影响后的垂直应力分布及塑性区分布情况,为注浆参数的确定提供依据。

3.1.1 注浆时机

在建立的模型上首先开掘巷道并计算至平衡,随后分步开挖工作面,对工作面前方的应力分布规律进行模拟分析,工作面回采时前方垂直应力分布规律如图2所示。

图2 工作面前方垂直应力分布曲线图

1) 在超前工作面0~7 m的范围内为裂隙发育区,该区域的围岩垂直应力增幅较大,其应力峰值达到了67.1 MPa,是原岩应力的4.2倍,此区域围岩在高应力下破碎程度较高,浆液容易窜流至工作面,因此不易在此时注浆。

2) 超前工作面7~30 m为裂隙较发育区,该区域的围岩垂直应力逐渐下降,但仍高于原岩应力,破碎程度低于裂隙发育区,有利于浆液的扩散,并且不会发生漏浆的现象,注浆效果较好。

3) 距工作面30 m之后的煤岩体处于原岩应力状态,基本不受采动影响,裂隙发育不明显,完整性较高,不利于浆液的扩散。

综上所述,合理的注浆时机应为超前工作面7~30 m的位置。

3.1.2 注浆孔长度

注浆孔长度也是影响注浆效果的重要参数之一,通过模拟分析工作面回采后巷道围岩的塑性区分布情况进行确定,工作面回采后巷道围岩的塑性区分布如图3所示。

图3 工作面前方垂直应力分布图

由图3可知,工作面回采后,巷道围岩的塑性区分布表现为不对称性,其中回采侧巷帮的破坏深度为3 m,煤柱侧巷帮和顶板的破坏深度均为2 m,底板为拉破坏,破坏深度为1 m。由模拟结果可知,巷道的最大破坏深度为3 m,因此确定注浆浅孔的长度为3 m。原支护中的锚索长度为7.2 m,深孔注浆应覆盖锚索支护范围内的围岩,因此确定注浆深孔长度为9 m。

3.1.3 注浆压力

合理的注浆压力既有利于浆液的扩散,又可以保证浆液有效凝结,但注浆压力不宜过高,否则会对围岩造成二次破坏。结合矿井实际及以往类似工程经验,确定3 m浅孔的注浆压力控制在3 MPa到5 MPa之间,9 m深孔的注浆压力控制在7 MPa到9 MPa之间。

3.2 注浆钻孔设计

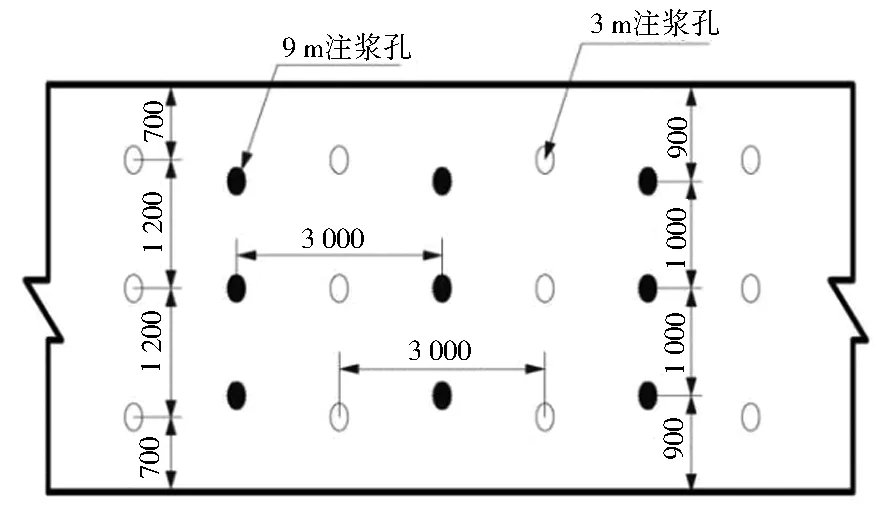

1) 巷帮注浆浅孔设计。巷帮浅孔采用3-3矩形布置,每竖排布置3个钻孔,钻孔横向排距为3 000 mm,纵向间距为1 200 mm。其中,上侧钻孔距顶板700 mm,向上仰斜15°施工;下侧钻孔距底板700 mm,向下俯斜5°施工;中间钻孔垂直于巷帮施工。

2) 巷帮注浆深孔设计。巷帮深孔采用3-3矩形与浅孔交错布置,每竖排布置3个钻孔,钻孔横向排距为3 000 mm,纵向间距为1 000 mm。其中,上侧钻孔距顶板900 mm,向上仰斜10°施工;下侧钻孔距底板900 mm,向下俯斜5°施工;中间钻孔垂直于巷帮施工。巷帮深浅孔联合布置如图4所示。

图4 巷帮深浅注浆孔联合布置图(mm)

4) 顶板注浆孔设计。顶板注浆孔以“2-3-2”形式的深孔浅孔交错式布置,钻孔间距为2 000 mm,排距为3 000 mm,均垂直于顶板施工。顶板注浆钻孔如图5所示。

图5 顶板深浅注浆孔布置图(mm)

注浆施工时,应先对巷道两帮进行注浆加固,巷帮注浆完成后再对顶板进行注浆加固,同时,各区域在注浆过程中均先采用低压对浅孔进行注浆,以封堵浅部围岩裂隙,再用高压进行深孔注浆。

4 应用效果分析

为分析50106工作面回采巷道破碎煤岩体注浆加固的控制效果,在巷道加固区域采用十字布点发对围岩的表面位移进行监测,监测结果如图6所示。

图6 巷道位移监测结果

巷道在未注浆加固之前,顶底板及两帮的变形收敛较为严重,其顶板下沉量达190 mm,底板鼓起量最大为118 mm,两帮最大移近量达370 mm。在采用注浆加固技术后,巷道围岩的变形量先逐渐增加,并于18 d后逐渐稳定,其顶板最大下沉量为52 mm,较未注浆加固前降低了72.6%;底板最大鼓起量为40 mm,较未注浆加固前降低了66.1%;两帮最大移近量为74 mm,较未注浆加固前降低了80.0%,说明该注浆加固方案有效保证了破碎煤岩体条件下的巷道稳定性。

5 结 语

为保证松软破碎煤岩体条件下的巷道稳定性,根据老窑沟煤业50106工作面的赋存特征,对巷道围岩注浆加固的机理进行分析,提出了深浅孔联合注浆加固技术。利用FLAC3D数值模拟软件对工作面回采后的超前垂直应力分布及巷道塑性区分布进行模拟分析,确定出合理的注浆时机为超前工作面7~30 m,深、浅注浆孔长度分别为9 m和3 m,并对注浆压力及钻孔布置方案进行了设计。现场应用结果表明,巷道实施注浆加固技术后,围岩的变形量大幅降低,满足工作面的正常生产需求,控制效果良好。