媒介视野下“以美育代宗教”之辩再考

刘 晨

(杭州师范大学 艺术教育研究院,浙江 杭州 311121)

与民国初年倡导美育得到几乎一致的支持不同,自蔡元培提出“以美育代宗教”后,一个世纪以来论辩之声不绝。故而重返历史现场,对民国时期“以美育代宗教”的论辩进行媒介视野下的再考察自有其“原生态”审视的意义和价值。

一、演讲及文献传播轨迹

蔡元培最初公开提出“以美育代宗教”,并非在北京神州学会,而是在江苏省教育会的演说中。

1916年12月11日,蔡元培应江苏省教育会之邀,到该会演讲《中国教育界之恐慌及救济方法》。此次演讲全文刊于12月18日《民国日报》及12月20日至22日上海《时报》附刊“小时报”,蔡元培在演讲中谈及毕业生不能升学、不能谋生之恐慌的三个原因之一为“道德不完全”,“实由于无责任心之故”,而在对此救济的方法中明确提出“以美育代宗教”:

至提倡道德之方法如何乎?外人研究我国人道德不完全,以为系无宗教之故。然宗教本野蛮民族之名词,且我国实无固有之宗教,历来推尊之孔子固不能视为宗教家,实为信教自由之国。现在主张改良道德,谓须藉宗教之力者,计有二说。一主宗仰基督教,不知欧人甫将教育与宗教脱离关系,且欧洲宗教教争至烈。我国向无此项束缚,今日若采用之,必乘各国排斥之潮流,滔滔然布其势力于吾国,其害何可胜言。又基督教最高之一说,与科学原理颇有冲突。吾国科学尚极幼稚,今以基督教提倡之,亦似不宜。一主张定孔教为国教,此问题极复杂。要之孔子专明人道,故曰未知生,焉知死,未能事人,焉能事鬼。宗教正以死后世界,为慰藉报偿之地,而孔子辟之,然则孔子岂宗教家哉!

夫宗教之势力,在能使人畏惮,能使人希望耳。凡人有所畏惮,有所希望,乃肯勇往作事。现在既不用宗教,则当另行研究替代之法。道德无一定,随时随势为推移,但其原理有一定,诚用归纳法求之,固有一定者。在孔子之言,至为可法。如“己所不欲,勿施于人”,“己欲立而立人,己欲达而达人”,意义即极切要,至道德之实行,要在知行合一。现在可以美育代宗教,宗教之作用在能使人置身于利害死生之外,美育亦具此力量,如优美作用、壮美作用。……

《民国日报》与《时报》刊载的全文完全相同,此次演讲以《教育界之恐慌及救济方法——在江苏省教育会演说词》为题收入《蔡元培全集》时,全文意义相近,但与《民国日报》《时报》所载文字大为不同。如其中称:“况宗教为野蛮民族所有,今日科学发达,宗教亦无所施其技,而美术实可代宗教。”此后各种选集、文集、论集均用此稿。

《民国日报》刊登此文的引语中表明为“兹由该会钞得会场速记录,较为详尽”。1917年1月5日江苏省教育会印行《临时刊布》第18号《蔡孑民先生讲演中国教育界之恐慌及救济方法》,此文与《民国日报》所载基本相同:“现欲提倡道德,并求宗教之替代,计惟美育可以当之。”《临时刊布》是江苏省教育会专门登载讲演等资料以达先睹为快的目的的:“本会所有研究、讲演各种资料,向来登载《教育研究》杂志,月出一册,兹因更求便捷起见,除杂志照常登载外,并采随时披露之法,俾得先睹为快,此布。”故《民国日报》《时报》所载应为现场演说词,而《蔡元培全集》的“记录稿”似为演说草稿。蔡元培在此次演说中已使用“以美育代宗教”,而非“以美术代宗教”。陶英惠的《蔡元培年谱》引《时报》之说:“现在可以美育代宗教。”蔡元培实已清晰区分了“美术”和“美育”:

我向来主张以美育代宗教,而引者或改美育为美术,误也。我所以不用美术而用美育者,一因范围不同,欧洲人所设之美术学校,往往只有建筑、雕刻、图画等科,并音乐文学,亦未列入;而所谓美育,则自上列五种外,美术馆的设置,剧场与影戏院的管理,园林的点缀,公墓的经营,市乡的布置,个人的谈话与容止,社会的组织与演进,凡有美化的程度者均在所包;而自然之美,尤供利用,都不是美术二字所能包举的。二因作用不用,凡年龄的长幼,习惯的差别,受教育程度的深浅,都令人审美观念互不相同。

《蔡孑民先生言行录》亦有载:“故提出以美育代宗教说,曾于江苏省教育会及北京神州学会演说之。”而“《蔡孑民先生言行录》印出后,蔡先生详细校阅一过,发现排印错误七十九处,列表一一记出”。因此,蔡元培最初提出“以美育代宗教说”,确是在两次演讲中。

1917年4月8日,在北京神州学会的演讲题目直称“以美育代宗教说”,此篇演说词先后刊载于1917年8月《新青年》第3卷第6号(《以美育代宗教说:在北京神州学会演讲》),9月《学艺》第1年第2号(《以美育代宗教说:在神州学会演说》),引起极大反响。

1916年12月11日蔡元培在江苏省教育会的演讲,面向教育界人士,有称“是日到会者约三百余人”,有称“来宾不下五六百人”。1917年4月8日,“北京神州学会在虎坊桥湖广会馆举行讲演大会,请蔡先生和张继、李石曾、陈独秀、章士钊主讲,各界人士前往听讲者甚众。首由蔡先生讲《以美育代宗教说》”。

演讲属人际传播,主要是演说者与聆听者之间的单向交流,虽是“一对多”的群体传播扩散模式,但为传播者与受传者身处同时同地的、单向的、放射状的共时同步传播,亲身聆听的群体人数总是相对有限的,口头及体态语言媒介传播的时间和空间受到限制。而演说词的刊载,由人际传播转向印刷文献传播,与演讲相比较,“相对于人类有限的记忆力,新兴记录性媒介(文字)具有无可比拟的重放功能,因而应更被青睐”。以《新青年》为例,“最多一个月可以印一万五六千本了”。《学艺》在日本东京创刊,由上海的中华书局总发行,在上海、贵州、成都及北京各大书坊都有代派处。以报刊等为媒介的传播属于大众传播的范畴,阅读成为宽泛意义上的人际传播,但印刷文献媒介传播的范围和向度远非单纯的口头语言媒介传播可比,吸引的是公众读者,从而可能引发的大规模关注,亦是导致论辩发生的前提。

二、公共论辩空间形成

“美育代宗教”自蔡孑民标举后,回应声不绝。集会演讲、报刊等传播媒介使信息不再为社会精英阶层所垄断,传播可定义为一种空间宣言,将话题输送进了公共空间,社会各层次的群体、个体都能参与其中。特别是,“如果没有人参与对话,报纸将没有任何作用……因为它们将不可能对任何心灵产生巨大影响”。

(一)《学艺》的许崇清与蔡元培之辩

1918年5月《学艺》第3号“评论”栏刊载许崇清《美之普遍性与静观性:主张以美育代宗教说者之二大误谬》:

(一)论者之释“普遍性”也。……

(二)论者谓美能使人去除利害得失之计较。……

论者因此二大谬误,遂至混淆美之意识与宗教意识,又复混淆美之意识与道德意识。既主以艺术代道德之论,复以美术代宗教之说。论者视人性则太简,视道德又太轻矣。

许崇清与蔡元培之辩始于1917年4月,《学艺》第1号“评论”栏发表许崇清的长文《批判蔡孑民在信仰自由会之演说并发表吾对于孔教问题之意见》:

正月十二十三两日《中华新报》连载蔡孑民先生演说,先生之意将欲说明“孔子是孔子,宗教是宗教,国家是国家”,谓三者义理有别,故孔子与宗教二名不能并用,国家与宗教二名不能并立,是以孔教与国教二名皆不可通,乃欲定孔教为国教,尤为乖舛云云。究其词理,纷纭淆杂,意恉难晓。谨就报上记录,剖析而明辨之,还以质诸当世俊哲,予岂好辩哉,将以解惑耳。苟记录有误,批判之责予则任之。

蔡元培对许崇清此文有辩,《致许崇清君函》刊1917年5月《新青年》第3卷第3号:

读《学艺》第一号有足下所著《批判蔡孑民在信仰自由会之演说并发表吾对于孔教问题之意见》。知以青年会速记者之误记,而累足下为此不经济之批判,甚可惜也。鄙人自见《新青年》第二卷第五号转载某日报所记信教自由会之演说,即投一函于《新青年》记者,已于第三卷第一号披露,想足下尚未之见。……但读足下此文,实有误会之点,爰复略叙鄙人本意于下。

蔡元培此文又刊于《学艺》,许崇清答曰“再批判”“并质问”。1917年9月《学艺》第2号,“评论”栏有《再批判蔡孑民先生在信教自由会演说之订正文并质问蔡先生》(许崇清),“来件”栏有《以美育代宗教说》(蔡元培),“通讯”栏有《致许崇清先生书》(蔡元培)、《致蔡孑民先生书》(许崇清)。

《学艺》1917年4月在日本东京创刊,丙辰学社编辑科编辑,学艺杂志社发行。丙辰学社宗旨为宣传科学,但《学艺》“文理兼有”,以“昌明学术,灌输文明”为宗旨,内容涉及政治、军事、哲学、艺术、金融、外交、法律等,是留日学生所办持续时间最长,并从国外续办至国内的著名刊物之一。“许崇清还是第一个将爱因斯坦的相对论介绍到我国来的人”,他的文章“应成为我国科学思想史的重要文献”。许崇清在与蔡元培的数度论战之时,尚在日本留学,“作为初出茅庐的青年,他就向当时已是著名学者的蔡元培展开学术批判,两人并因此结下很深的友谊”。可以说,许崇清与蔡元培的论辩为学术之辩。

(二)《兴华》的7篇《读蔡先生以美育代宗教说》

1918年6月至9月,《兴华》第15年第24册至第35册“论说”栏连载7篇《读蔡先生以美育代宗教说》,共约17000字,文章未署名。文中自称“记者”:蔡先生在北京神州学会演讲,“创‘美育代宗教’之说,时则记者方执业京师”。《兴华》为基督教刊物,1917年1月由《华美教保》(1904)、《兴华报》(1910)继承而来,后曾改回《兴华报》,更名《兴华周刊》,最终改定《兴华》。虽刊名多变,但卷期始终延续,至1937年11月《兴华》出版第34卷第44期后停刊。《华美教保》《兴华报》《兴华》主要由美国基督教监理会或美以美会传教士林乐知、武林吉、师图尔、潘慎文、胡金生等先后主理,“在潘慎文主理期间形成了以华人为主体的编辑班底,他聘王治心为编辑”。

《读蔡先生以美育代宗教说》连载之时,《兴华》主撰为潘慎文,编辑为陈维屏、包罗、李逢谦,此时“论说”栏中的不少文章未署名,可能是由《兴华》的编辑或撰稿人所作。如曾任编辑的王树声(字治心),在离职前发表《治心留别本报》,其中有小像,下署“记者治心留别纪念”。

此文是典型的论辩文体,将《以美育代宗教说》全文逐段列出,再一一加以反驳。文章认为蔡先生此篇“最大之谬断”是:

蔡先生此节可分为二个问题:(一)宗教在欧西各国是否已为过去问题;(二)宗教之内容是否现已皆经学者以科学的研究解决至于一无遗憾。

本篇最大之谬断,无有逾于是者矣。窃诚不知何意,以多年学问领袖之蔡先生,竟乃不知科学与宗教在今日早已在相互发明解决天地真理之地位。

而对于“以美育代宗教”的意旨,又以源自亚里士多德“论辩术”中“逻辑学之三段论”证明其逻辑不通。

今请就先生以美育代宗教之说,列逻辑学之三段论法如下:

(一)宗教者常含智识、意志、感情三作用而有之者也。(此为先生所定之公例)

(二)今美育者感情作用也。(此为先生所认之事实)

(三)故美育可以代宗教。(此为先生所下之断案)

此种逻辑,试问可以说得过去否?……

但其后亦表达并不反对提倡美育:

读者幸勿疑我,为反对提倡美育之人也。记者于先生提倡美育一端,记者之热诚,当不减于先生,惟先生欲以之代宗教,则我诚不见其可以相代之理由。欲提倡美育,不必排斥宗教。欲排斥宗教,不必夹杂提倡美育。二者绝对为二事。

《兴华报》的办刊主旨称:“本报命名兴华,以阐扬真道为兴华之元素,以灌输智识为兴华之橐钥,以主持清议为兴华之鞭策,以黄种同胞悉皈基督为兴华之究竟。”故此种论辩属立场不同所致,此前《华美教保》中“教保”之意有“以保字命名,初非有攻讦他人,保护一己之意,不过为保教起见耳”。《兴华》七文连载之间,“经学”栏刊载《基督教与哲学家:为提倡美育者进一解(罗马一章十四至十七节)》一文,欲起论辩助攻之力。

《读蔡先生以美育代宗教说》的遣词造句仍属谨慎恭敬,“惟以记者之愚,以为天地间真理,学者果应各尽其能,发挥至于一无遗憾,即不幸而有诤议,亦属事之当然”。此为对于“天地间真理”的认识之“诤”。

(三)《少年中国》的“宗教问题号”

关于“以美育代宗教”,《少年中国》创刊号上田汉的《平民诗人惠特曼的百年祭》一文中就有论及:“我们‘老年的中国’因为灵肉不调和的缘故已经亡了,我们‘少年中国’的少年,一方要从灵中救肉,一方要从肉中救灵。……蔡孑民先生主张美育代宗教就是希腊肉帝国精神之一部,因希腊精神是灵肉调和。”

《少年中国》在五四时期与《新青年》《新潮》鼎足而三,1919年7月创刊于北京,1924年5月停刊,是少年中国学会会刊。五四前后,从宗教问题讨论到非基督教运动,“少年中国学会一度扮演着重要的过渡性的角色,并一度充当了运动的主要舆论发起者”。

1920年因“教徒不得入会”议决案,引发少年中国学会关于宗教信仰问题的大讨论。此次讨论虽争执激烈,但根本上是“取纯粹研究的态度”,“不愿遽为无研究的反对或肯定”,而作为一个会员遍及国内外、人数众多的学术团体,其讨论议决主要采取邀请名人专题讲演、会员通信讨论、译介著述等方式,并将各地讲演录、讨论集、译介研究等以专号形式刊载。

少年中国学会的主要会务即是“刊布图书、发行杂志、举行讲演”,这是学会传播学说、扩大影响的根本途径。他们认为文化运动的推广在于“出版数的自身,要力求改善”,“认定文化运动是普及民众的运动,不要当他是智识阶级里的交换智识”。早期的《少年中国》供不应求,不得不多次以分册或合订本再版,部分卷期至少三版。到1921年发行“宗教问题号”时销售更旺,“平均每期销6000~7000册,特刊号销量更大”,“如果按传阅率1∶5计算,每期月刊的读者将维持在两三万人之多。月刊特刊号的传阅率当更高”。月刊代销处有20多个,广布于国内十省区的大都会,国外如日本、南洋、美国、西欧等一些重要都市也有会员读者。

宗教问题讲演是少年中国学会筹备组织的大型专题讲演,是学会筹备期间“名人讲坛”的继续。1919年12月16日,蔡元培曾应邀作了少年中国学会正式成立后组织的第一次名人讲演《工学互助团的大希望》,表达了自己的期许:“现在各种集会中,我觉得最有希望的是少年中国学会。”1920年至1921年间,学会就宗教问题讨论共邀请七人在北京、南京两地作了五场讲演:北京总会举行的周作人、王星拱讲演,梁漱溟讲演,屠孝实、李石曾讲演;南京分会举行的陆志韦讲演,刘伯明讲演。“宗教问题号”刊载了此七文,另加罗素在北大哲学研究社的讲演。“举办宗教问题讲演是学会学术研究活动中最有声势、最有影响的一项活动”,这些宗教讲演内容广泛,立论角度不同,各持肯定或否定态度,其中不少内容涉及宗教的替代物、“以美育代宗教”等。

王星拱讲道:

若是我们相信一个物外的东西,固然可以有安慰苦恼的效能,但是这个效能,是可完全自美术里供给出来的。我们当“有求不得”的时候,若有好的诗歌、图画、音乐、风景,也可以使我们有精神的愉快,并用不着什么宗教的态度,把人自有知而退入于无知。……至于宗教的态度,就是不经研究不经证明而信从的态度,却是坏处多而好处少,而且他的好处,也是可以用教育、美术去代替的。

屠孝实的结论之一是:

所以我以为科学、艺术、道德和宗教,各有他的特色,不容互相排挤。排挤只是一种偏见。况且执着一端的结果,不过把人生赶到偏枯的不全的一隅去罢了,决不是正当的办法。

刘伯明讲演道:

此外蔡孑民先生在《新青年》上有一篇《以美育代宗教说》,其主张我亦不敢赞同。……王星拱先生说:“人当有求而不得时,可研究美术以满足其欲望。”但是研究美术,如何可满足求而不得之欲望?他也没说出来,这和蔡先生同样的不晓得宗教的本体。……假如说欣赏普通之画图与音乐之类,能代替宗教,那我可不得而知了。宗教有精神世界做他的对象,为一般普通Art所无有。如何能代替呢?反言之,能代替宗教的美术,除非是Art已受了宗教化不可。

此次宗教讲演及其他著译、谈话、通信等,《少年中国》以1921年的三期“宗教问题号”专刊发表,引发不少的评论和深入思考:如“刘伯明的讲演,部分是源于对《少年中国》‘宗教问题号’(上)的感想”,“屠氏还对反对论者提出所谓‘答辩’”。

学会还就宗教问题专访时在法国的蔡元培,“宗教问题号”(下)发表有《蔡孑民先生关于宗教问题之谈话》(周太玄记):

将来的人类,当然没有拘牵仪式,倚赖鬼神的宗教。替代他的,当为哲学上各种主义的信仰。……有以为宗教具有与美术、文学相同的慰情作用,对于困苦的人生,不无存在的价值。其实这种说法,反足以证实文学、美术之可以替代宗教,及宗教之不能不日就衰亡。……因此知道文学、美育与宗教的关系,也将如科学一样与宗教无关,或竟代去宗教。我曾主张“美育代宗教”,便是此意。

可以说,“宗教问题号”为组织之“辩”。

三、媒介空间的论辩者

上文仅列举三个论辩“小”空间,其他诸如《新青年》的“通信”栏,《新潮》的“通信”栏,以及《生命》月刊开讨论会,后又函询“国内知识界数十位名流”,刊发“新文化中几位学者对于基督教的态度”的“讨论栏”等。报纸杂志与演讲讲坛、讨论会等共同构成“以美育代宗教”的公共论辩媒介空间。

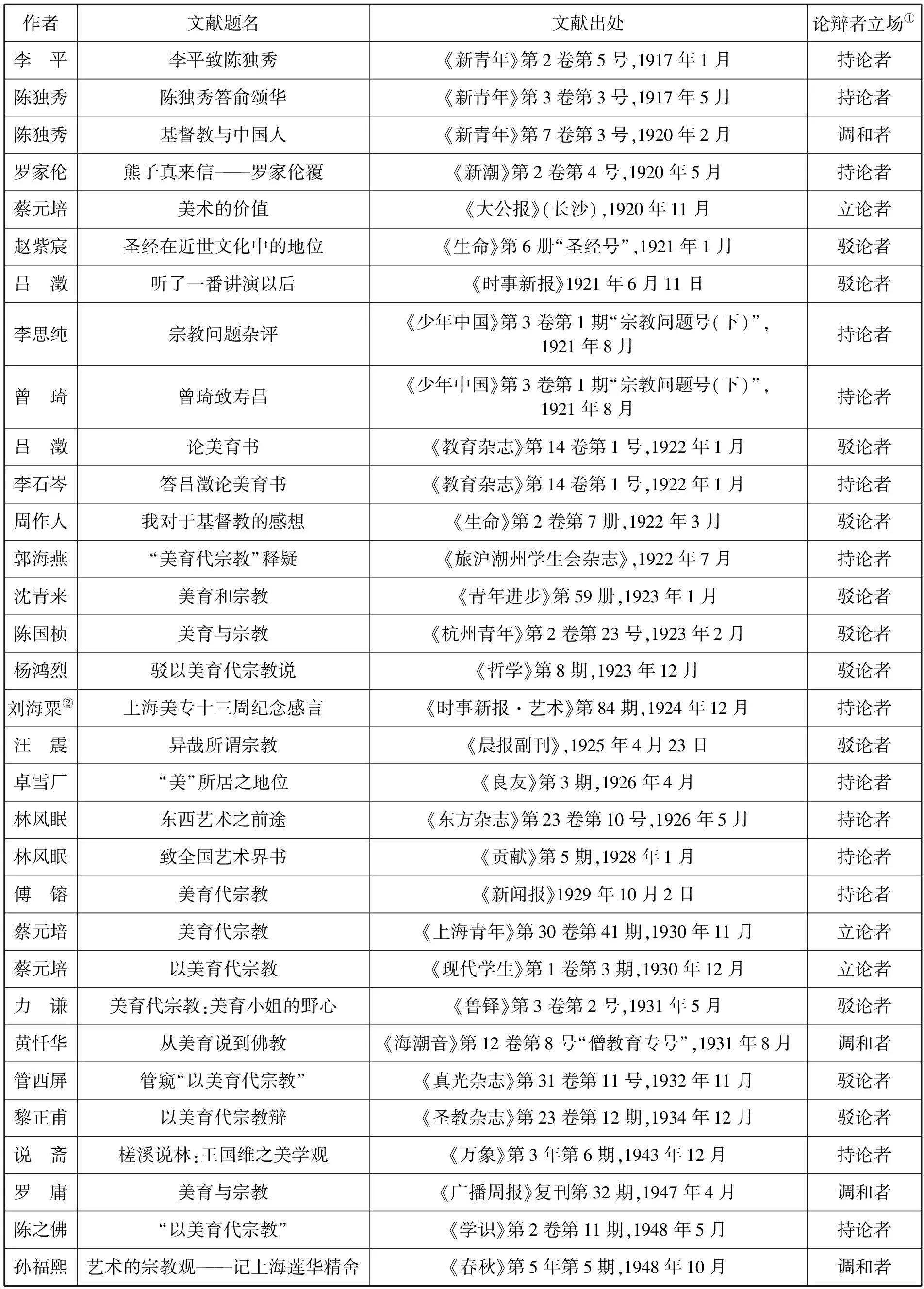

梁启超言及论辩时说:“盖必其人稍有科学的头脑,每发一义,能持之有故,言之成理,但其观察点有一误谬之处,故驳论者可以此为攻,而持论者亦可以此为守。”任何论辩都是由辩题、立论者和驳论者三要素构成的,如加入媒介视角,论辩则由媒介空间、辩题、参与者等组成,参与者身份似可细分为立论者、持论者、驳论者、调和者等。表1列出与“以美育代宗教”辩题相关的一些报刊文献,上文已涉及的不再重复列入。此外,除所论“以美育代宗教”外,因理解及阐说背景不同,也含论及“以美术代宗教”“以艺术代宗教”等文献。

表1 “以美育代宗教”之辩的部分相关报刊文献

其中《李平致陈独秀》,是《新青年》读者致信主编:“蔡先生过申时,曾在江苏省教育会演讲……以美学代宗教之伟论,在吾国思想界,实得未曾有。惜是日时间短促,且非讲题范围,以致语焉不详,听者未能充分了解也。最好请蔡先生著论阐明斯理,登诸大志,以为迷信宗教者告。”虽误记为“以美学代宗教”,但“读者”即是江苏省教育会演讲时的“听者”,演讲已引发后续传播。

梁启超曾很推崇演讲这种口语媒介:“日本维新以来,文明普及之法有三,一曰学校,二曰报纸,三曰演说。大抵国民识字多者,当利用报纸;国民识字少者,当利用演说。……我中国近年以来,于学校、报纸之利益,多有知之者,于演说之利益,则知者极鲜。”梁启超此语时为1899年,此后中国识字者已有不少增加。而从戊戌变法开始到辛亥革命之后,中国期刊出版事业已进入活跃期,至五四前后,期刊已成为真正面向社会的大众传播工具,报刊媒介的受众已远超口语媒介的听众,二者相辅相成则更是媒介空间的拓展。对此,有学者曾对上海著名的演说场所“张园”和报刊的媒介化勾连进行过很好的阐释:

口头接转着印刷,人际传播勾连起大众传播,身体在场者和借助报纸在场者,实体空间的张园和《苏报》报道的张园互为叠加交叉,读者们在报纸和张园的交接处来回穿梭,“他们看见了我所见的,听见了我所听的”,就形成了一种“公共领域”。公共领域的“实在性”,就“依赖于无数视角和方面的同时在场”;同时又把各方的注意力集中到特别指明的某种社会关系和行动,激荡起一种新认识。

蔡元培一生发表演说众多,如《美术的价值》(长沙《大公报》,1920)、《美育代宗教》(《上海青年》,1930)等亦是演讲稿刊发。

此外,蔡元培虽在媒介传播中是名副其实的“意见领袖”,但大众传媒为多元声音的畅通表达提供了公共话语空间和平台,而蔡元培本人也是公共论辩的主动发起者。如此次论辩中引起较大关注的《熊子真来信——罗家伦覆》,实由蔡元培直接主导的:

志希兄:

有熊君来信,请一阅,不知有可采入《新潮》者否?

元培敬白。

孑翁先生:

顷承尊处寄来《中国文学史》一部,收到甚感。真前函信笔率书,未知作何语。已发而悔。美术实关重要,真以为当与宗教相辅而行,所怀疑者,仅先生所云“以美术代宗教”之一代字耳。兹有三事,敢复质之左右:

(一)对于今日杂志之意见……

(二)对于欧化主义之意见……

(三)对于文学史名称之意见……

熊子真谨启。

子真先生:

尊书由孑师交下已久,因事忙未及即覆,歉甚。对于宗教与美术的意见,是一个极大的问题:不学如伦何敢妄议。但是我最近与孑师的谈话,及我个人对于这个问题的感想,不妨写出来请指教指教。

当然不可否认的是媒介空间存在着隐性权力,此次论辩的驳论者文章不少发表在宗教刊物上,其中也包括言辞略显过激的《美育代宗教:美育小姐的野心》,但媒介空间所能体现的正是参与群体的多元性、平等性和现实性。

四、结语

“美育”是蔡元培一生甚至远超一生的执着:“我说美育,一直自从未生以前,说到既死以后,可以休了。”蔡元培在美育的传播过程中,即使无法称其为“伟大的思想者”,“伟大的传播者”也是实至名归的。“‘伟大的传播者’们的典型肖像是:他们拥有重要的发声渠道(国内或国际的),为许多人所尊敬,他们的声音也被许多人聆听。”

在民国时期“美育代宗教说”的传播和论辩过程中,传播产生的轨迹,体现着“听觉场是同步的,而视觉场是连绵的”,其中清晰可见思想观念在口语媒介与报刊印刷媒介构成的媒介空间中的生动流转,而论辩者充分发挥主观能动性,自觉利用媒介进行意识交流和交锋。

这一场至今仍未结束的论辩生动地展示了媒介与知识实践的交叉,“在新的媒介化公共领域中,知识实践与传播媒介密切相关,公众参与的可能性以前所未有的速度增长。因此,知识分子遇到各种媒介时,不应将媒介简单地视为传播其观念的手段,而应该视之为观念的制定、投射、转化和再生产的源泉”。因此这场论辩更有价值的是,虽然多元思想及价值观肯定导致论辩结果很难达成一致,“辩论带来更多的辩论,质疑带来更深的质疑”,但“思想的传播靠的是公众的辩论”,而这样追求及实现开放、多元、民主的媒介空间和传播平台值得肯定和珍惜。