电解水制氢耦合碳酸盐还原展望

徐明,邵明飞,刘清雅,段雪

(1 北京化工大学化学学院,化工资源有效利用国家重点实验室,北京 100029;2 北京化工大学化学工程学院,北京 100029)

金属氧化物或复合型氧化物由于具有优异的热稳定性、化学稳定性以及耐腐蚀和保温的特性,广泛应用于水泥、钢铁、耐火材料、陶瓷材料、有色金属冶炼等产业。碳酸盐是该类过程工业所用的主要原材料,包括石灰石(CaCO)、菱镁矿(MgCO)、白云石[CaMg(CO)]等。碳酸盐在高温下分解生成氧化物,但同时会释放大量的CO,据可靠数据统计,全国超过50%工业碳的排放来源于碳酸盐高温热解。例如,水泥产业属于高能耗产业,是建筑行业排放CO的主要来源,每生产1t水泥熟料需要释放高达0.8835t 的CO,而2020 年我国水泥工业产量占全球的53.84%;在水泥的生产过程中,高温煅烧碳酸钙(CaCO)分解生成CaO 和CO,产生的CO的排放量占整个生产过程中碳排放总量的60%~70%。一般而言,普通的CaCO需要高温900℃以上才能完全分解,是造成高能耗的主要原因。因此,如何大幅度降低CO排放的同时,实现碳酸盐热分解温度的降低,实现减排增效具有重要的科学价值与产业化意义。

为实现“双碳”目标,健全绿色低碳循环发展的体系和加快基础设施的绿色升级,中国已经开展了二氧化碳捕集、利用和封存(carbon dioxide capture,utilization and storage,CCUS)等示范项目,虽然取得了较大的进展,但这些技术存在成本与造价高、能耗大(转化利用价值低于投入能量价值)且仅能在短时间减少CO排放量等问题,有些还会造成产业链上下游新的碳排放。因此,绿色制造是工业转型的必由之路,发展新型低碳减排技术,并从源头上降低能耗与实现碳减排是解决该问题的核心与关键。近年来,国内外研究学者发现碳酸盐加氢还原可以有效降低碳酸盐的热分解温度,与此同时还可以得到高附加值的化学品,如一氧化碳、甲烷以及碳氢化合物等,从而形成了一条碳酸盐热分解的新型技术路线。

1 碳酸盐直接加氢还原

Giardini 等于1968 年在《Science》上首次报道了碳酸钙(方解石)、白云石、菱铁矿在高温高压氢气氛条件下可以加氢生成碳氢化合物,实现了无机碳酸盐到有机碳制备的巨大突破。自1987 年以来,Reller 等进一步利用热重技术探究了碱土金属碳酸盐、3d 过渡金属碳酸盐在不同气氛下的热分解性质,研究表明氢气气氛相比于惰性气氛和氧化气氛可以使碳酸盐的热解温度降低约150K,同时生成CO。随后Baldauf-Sommerbauer 等研究了FeCO在400~500℃条件下直接加氢到金属铁,可以减少约60%的CO排放,同时减少33%还原剂的用量,见图1。此外,该研究团队进一步探究了MgCO在不同温度(748~778K)和压力(0~1.2MPa)条件下的加氢还原,可以得到CH和CO等产物。

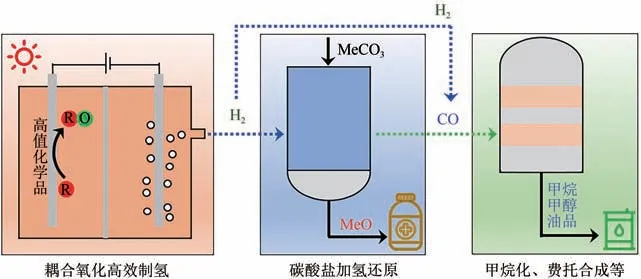

图1 电解水制氢耦合碳酸盐还原流程图

以上相关研究已经初步证实碳酸盐加氢还原炼制可以降低碳酸盐的分解温度、减少CO碳的排放,同时可以将碳酸盐原位加氢到CO 和CH等高附加值产物。但从目前的结果与现象来看,碳酸盐加氢还原还处在研究的初始阶段,仅揭示了有限的现象,尚未形成统一的科学认知与规律。例如,碳酸盐加氢机制尚未清晰且存在很大争议,有些研究者认为碳酸盐先分解成CO之后再加氢到CO 和CH,而另外一些研究者认为碳酸盐可以原位加氢到CO 和CH。因此,如何建立系统的原位研究方法学,在原子、分子水平上揭示碳酸盐加氢的催化作用机制,包括碳酸盐解离氢的位点、加氢的活性位的识别以及表面中间碳物种的原位监测及其瞬态变化,是该领域面临的重要科学问题与挑战。此外,目前的研究结果还无法形成完备的实用技术,氢气成本比较高,且距离产业化应用还有一定的距离。因此,在降低制氢成本的同时实现减排增效具有重要的研究价值与意义。

2 电解水制氢耦合碳酸盐加氢还原技术模式展望

我国重排放工业的核心问题主要是涉及碳酸盐的高温热解,基于前人的研究,科研人员知道此过程是属于强吸热反应,工业上为了使碳酸盐完全分解,需外场提供足够热量以达到必须的分解温度。从热力学的角度分析,碳酸盐完全分解外场所提供的热量已经远远超过碳酸盐完全分解所需热量,如何大幅度降低碳酸盐的分解温度,充分利用工业余热同时减少二氧化碳的排放是解决此工业问题的核心与关键。前人的研究已经表明利用碳酸盐加氢还原有望降低碳酸盐的热分解温度,但是传统制氢路线所制备的氢成本较高,限制了其进一步的产业化应用。与此同时,传统工业制氢也会造成大量的二氧化碳排放;因此,如何设计与开发新的技术模型,在显著降低制氢成本的同时实现减排增效是目前面临的关键问题与挑战。

电解水制氢是生产纯氢极具前景的方法,但高成本是制约其发展的主要瓶颈。基于此,本文作者课题组提出以电解水制氢过程中氧端未被利用的活性氧耦合氧化,以实现电解水制氢提效降本。经持续深入研究,本文作者课题组发展了电解水制氢耦合氧化的关键催化剂,实现了电解水制氢与碳-碳键活化、碳-氢键活化、碳-氧键活化的工艺耦合,大幅提升产氢效率的同时,联产的氧化产品进一步平抑了电解水制氢成本,成功破解了电解水制氢成本难题。

在高效获取绿氢的同时,本文作者课题组近期在碳酸盐热耦合加氢过程工业中也取得了新突破。首先在热力学层面进行了理论计算的研究与预测,研究表明碳酸盐热分解耦合原位加氢可以大幅度降低二氧化碳的排放量并生成一氧化碳,同时有效地降低了碳酸盐的热分解温度;随后,进行了系统实验研究,通过精细调控氢气氛的浓度以及反应热耦合的温度,发现在650℃可以生成大量CO 产物,且CO 的选择性高达95%,有效地抑制了CO的排放。同样在碳酸镁热耦合加氢过程中,可以有效降低碳酸镁的分解温度且主要产物为一氧化碳和甲烷。

基于绿氢获取和碳酸盐加氢方面的突破以及重排放过程工业的降碳难题,本文作者课题组进一步提出“电解水制氢耦合碳酸盐还原”的新技术模式:利用电催化阳极氧化耦合阴极产氢(在促进产氢的同时得到高附加值化学品),同时利用碳酸盐热解产生的余热共热,在不额外增加能耗下,将碳酸盐热解与还原炼制过程耦合,使碳酸盐原位转化成一氧化碳等化学品,实现源头减排;此外,碳酸盐经过与绿氢催化还原得到CO、H、CO等可以进一步通过催化反应得到甲烷、甲醇、烯烃和油品等(图1),从而实现重排放工业的过程减排增效,将具有如下优势。

(1)重排放过程工业存在大量的工业余热。在传统过程工业中,工业余热的回收与利用主要是通过热交换、热工转换与热泵等,但是这都需要投资大量的相关工业设备;然而,在碳酸盐热分解的过程中,采用碳酸盐热分解共热反应耦合策略,可以充分利用过程工业中的余热,在不增加任何设备投资和额外能量的前提下,使碳酸盐表面的二氧化碳原位转化为附加值更高的一氧化碳化学品等;与此同时,共热反应耦合策略可以大幅度降低碳酸盐的热分解温度,这为降低能耗提供了坚实的科学基础,同时也保证了化工过程本质安全的可靠性。

(2)采用电催化水分解耦合碳酸盐加氢策略,在降低制氢成本的同时实现从源头上碳减排,大幅度降低二氧化碳的排放量。鉴于二氧化碳分子的化学惰性,利用技术固碳导致其遇到的困难重重。其中,采用CCUS技术具有重大的战略作用,但是受区域限制且需要大量的资金投入,因此技术经济性使其面临重大的挑战。此外,也可以采用化学转化法将二氧化碳转化为高附加值化学品,例如甲醇、乙醇、低碳烯烃等,由于此方案经济性比较差,阻碍了其工业化进程。然而,采用反应耦合的策略,可以在碳酸盐热分解的过程中使表面的碳酸盐物种原位转化为CO 等高附价值化学品,同时阳极氧化可以得到高附加值化学品,实现在源头上碳减排和增效,符合我国可持续的发展战略和满足技术经济性。

(3)采用反应耦合策略可以实现在减排增效的同时形成跨学科的新方向。碳酸盐在不同的反应温度、压力等条件下与氢气发生加氢还原反应可以形成不同的高附加值产物,使其增效显著。此外,碳酸盐在热分解的过程中可以耦合多种强吸热反应,从而形成丰富的高附加值产物,且充分利用工业余热实现催化反应过程的耦合,可以大幅度降低过程工业的成本。因此,在碳酸盐热分解成氧化物的同时原位转化表面碳物种为高附加值化学品,可以形成全新的产业链和新型技术平台。此外,这新型技术模式是工程热化学、绿色化工与催化化学学科的完美交叉与融合,涉及复杂过程工业的化学与化工的耦合,必然形成跨学科的新方向。

3 结语

水泥、钢铁、耐材和电石等重排放过程工业是我国二氧化碳大量排放的大户,其核心反应是碳酸盐的高温热解,且为达到完全分解温度会产生大量的工业余热。因此,如何充分利用工业余热,降低制氢成本,在不增加额外能耗的前提下实现减排增效是解决此问题的核心与关键。本文提出电催化水分解耦合碳酸盐加氢制备金属氧化物的研究范式,在降低制氢成本的同时得到高附加值化学品,实现碳酸盐高温热分解减排增效。虽然国内外在碳酸盐直接加氢还原领域已经取得了一定的研究进展,但是在原子、分子水平揭示催化机理等方面还处在研究的初始阶段。因此,利用先进的原位表征技术如原位电镜、原位X 射线衍射(XRD)、原位红外、原位吸收谱结合近常压X射线光电子能谱可以深入揭示其催化加氢机制。此外,如何设计新型反应器、新的技术模式也是制约该领域发展的重要瓶颈。本文对重排放过程工业源头减排的思考希望能对该领域新型技术模式的形成提供新思路,从而更好地服务于我国“双碳”目标下的产业升级与变革。