836例全血细胞减少患者临床特征分析

王 欢 叶 芳 李宁宁 舒亚南 童 春 王 玲 张立男

北京市垂杨柳医院血液科,北京 100021

全血细胞减少指外周血中白细胞、红细胞及血小板均减少。以外周血至少连续2 次血红蛋白(hemoglobin,Hb)<100 g/L,白细胞计数(whitebloodcell,WBC)<4.0×109/L,血小板计数(platelet,PLT)<100×109/L 为特征[1]。全血细胞减少并不是一种独立的疾病,它可由各种疾病引起,包括造血系统疾病和非造血系统疾病,可以表现为外周血和/或骨髓的异常改变。 病因复杂,临床表现多样,鉴别诊断尤其关键。 因此寻找引起全血细胞减少的病因,确定疾病诊断,是临床医生所关注的问题。本研究通过对北京市垂杨柳医院收治的836 例患者全血细胞减少的程度、 科室分布情况及病种、病因等进行回顾性总结和分析,探讨全血细胞减少患者的临床特征,以确定诊断,减少误诊。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2016年1月至2020年10月北京市垂杨柳医院共计836 例全血细胞减少患者为研究对象,根据病因不同分为造血系统疾病组共287 例和非造血系统疾病组共488 例。造血系统疾病组中,男154 例,女133 例;年龄8 个月~94 岁,平均(65.8±17.1)岁;非造血系统疾病组中,男257 例,女231 例;年龄5 个月~100 岁,平均(67.5±17.2)岁。 两组患者的一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。 纳入标准:至少2 次血常规检查Hb<100 g/L,WBC<4.0×109/L,PLT<100×109/L,视为全血细胞减少。 本研究经医院医学伦理委员会审核批准。

1.2 方法

采用日本SYSMEX 公司XS-500i 血细胞分析仪及配套试剂进行全血细胞分析。每日有严格的质量控制措施,质控均在规定的范围内。骨髓涂片采用瑞氏-吉姆萨染色方法,必要时进行细胞化学染色。 血液系统疾病的诊断均符合张之南主编的“血液病诊断及疗效标准”。针对每一个患者鉴别诊断进行相应检查:感染、肿瘤、肝炎病毒、内分泌、自身免疫性抗体等相关检查。

1.3 观察指标

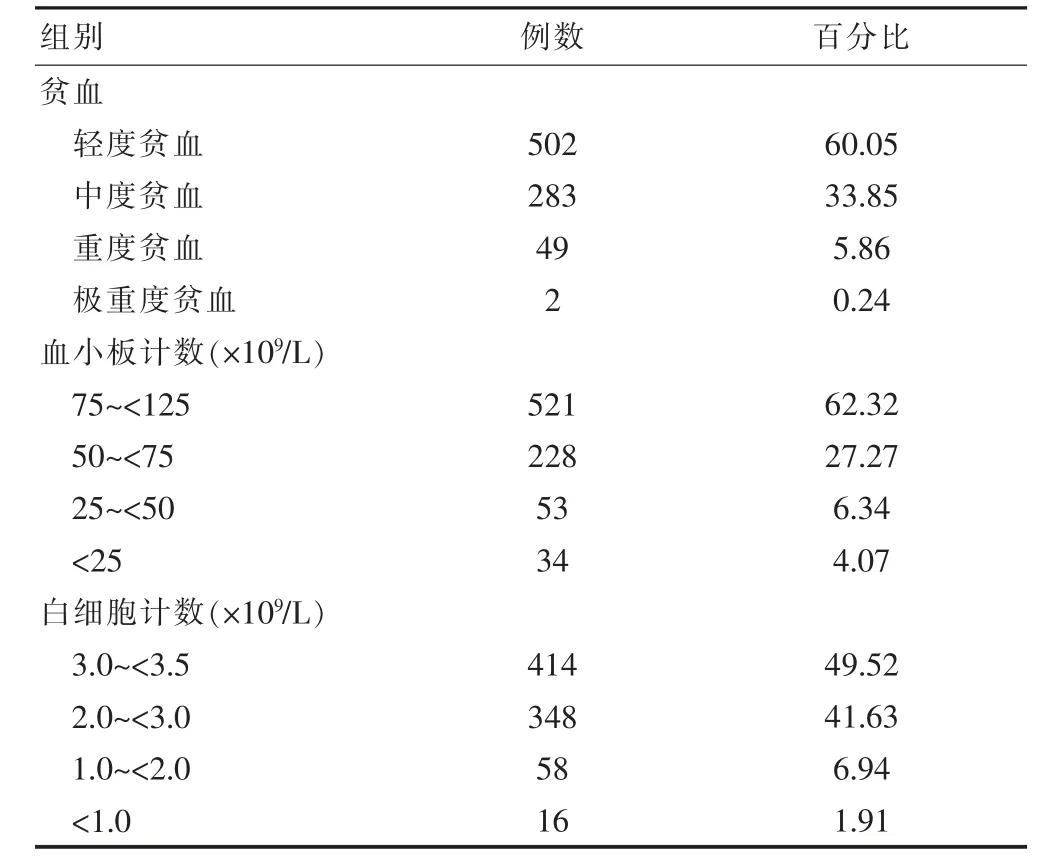

观察836 例全血细胞减少病例的血常规三系数值、病因分类、诊断、科室分布等结果。 其中按贫血轻重程度分为轻度贫血:血红蛋白≥90 g/L;中度贫血:血红蛋白60~<90 g/L;重度贫血:血红蛋白30~<60 g/L;极重度贫血:血红蛋白<30 g/L。 根据2017年美国卫生及公共服务部常见不良事件评价标准将血小板计数分为(75~<125)×109/L、(50~<75)×109/L、(25~<50)×109/L、<25×109/L;将白细胞计数分为(3.0~<3.5)×109/L、(2.0~<3.0)×109/L、(1.0~<2.0)×109/L、<1.0×109/L[2]。 本研究血小板计数正常值下限为125×109/L, 白细胞计数正常值下限为3.5×109/L。

1.4 统计学方法

采用SPSS 26.0 统计学软件进行数据分析,计量资料用均数±标准差(±s)表示,两组间比较采用t 检验;计数资料用率表示,组间比较采用χ2检验,以P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 各系血细胞减少程度

根据各系血细胞减少程度进行分组,836 例患者中,不同组别患者例数及占比如下(表1)。

表1 各系血细胞减少程度(n=836)

2.2 科室分布情况

836 例全血细胞减少患者主要分布在血液科、急诊科、呼吸内科、普通外科、消化内科、心内科等科室, 其中例数最多科室为血液内科180 例,占21.53%。其次为急诊内科、呼吸内科,分别占12.44%、10.89%(表2)。 同一患者多个科室重复就诊的将首诊科室纳入统计。

表2 科室分布情况(n=836)

2.3 病因分布情况

本组836 例病例中,造血系统疾病287 例,占34.33%,其中以巨幼细胞性贫血及骨髓增生异常综合征较常见。 非造血系统疾病488 例,占58.37%,以感染性疾病、转移性肿瘤较常见。 不明原因61 例,占7.3%(表3)。 主要就诊症状包括:发热、乏力、腹痛、咳嗽、水肿、头晕、头痛、消瘦、骨痛。非造血系统主要就诊疾病有:肺炎、心律失常、心功能不全、高血压、肝硬化、消化道出血、肾功能不全、脑梗死、急性胰腺炎、输尿管梗阻。

表3 病因分布情况(n=836)

2.4 不同病因三系血细胞减少程度情况

造血系统疾病组白细胞、血红蛋白及血小板计数减少程度均高于非造血系统疾病组,差异有统计学意义(P<0.05)(表4)。

表4 不同病因三系减少程度(±s)

表4 不同病因三系减少程度(±s)

?

3 讨论

全血细胞减少是一种临床常见病症,表现为单位外周血中Hb、WBC、PLT 均低于正常值。 其可由多种疾病引起,临床表现各异,最常见且最为临床医生熟知的是造血系统疾病,但某些非造血系统疾病也可引起全血细胞减少。如何鉴别全血细胞减少的病因需引起各临床医师重视。

本研究全血细胞减少病例中, 造血系统疾病287例,非造血系统疾病488 例。造血系统疾病与非造血系统疾病比较,两组性别、年龄分布差异无统计学意义(P>0.05)。全血细胞减少的程度,整体以轻、中度为主。 重度减低多发生于造血系统疾病引起的全血细胞减少,造血系统疾病组白细胞、血红蛋白及血小板计数减少程度均高于非造血系统疾病组, 差异有统计学意义(P<0.05)。陆跃武等[3]报道78 例老年全血细胞减少症,非造血系统疾病所致的白细胞、血红蛋白及血小板减少多为轻、中度,而造血系统疾病所致三系减少多为中、重度,两者比较差异有统计学意义(P<0.05)。 蔡颖等[4]报道222 例临床全血细胞减少患者,Hb≤30 g/L 的均为血液系统疾病, 非造血系统疾病贫血程度相对较轻。 余娟娟等[5]报道413 例成人全血细胞减少症, 血液系统疾病患者血红蛋白多数在60~90 g/L, 血液系统疾病和非血液系统疾病组间贫血程度差异有统计学意义(χ2=118.75,P<0.01),与本研究数据统计结果一致。上述表明全血细胞减少的程度对血液系统疾病有一定的提示作用,减少程度越重提示造血系统疾病的可能性就越大。

本研究结果显示,全血细胞减少的科室分布以血液科最多,其他依次为急诊科、呼吸内科、普通外科、消化内科、心内科等。 非血液科室接诊全血细胞减少病例数量仍占一定比例。全血细胞减少临床较常见,往往认为是造血系统疾病,而忽略了非造血系统疾病。本研究病例也说明了全血细胞减少并不一定仅限于血液系统疾病引发,不同科室的临床医生应重视对全细胞减少症的认识,提高对全细胞减少症的病因学鉴别诊断能力,减少误诊率及漏诊率。

全血细胞减少见于多种疾病,主要分为造血系统疾病及非造血系统疾病。 根据病因分为造血原料缺乏、异常细胞浸润、血细胞破坏过多、造血干细胞病变等[6]。 以往资料表明再生障碍性贫血为全血细胞减少的主要原因[7]。 通过检索近年文献,在造血系统疾病中,排在首位的均为巨幼细胞性贫血[8]。本研究造血系统疾病最常见于巨幼细胞性贫血,与近期文献报道相符。考虑与人群平均寿命延长,高龄老人增多有关。老年人进食差、常食过度软烂食物及罹患消化系统疾病导致造血原料摄入不足、吸收利用障碍。 其次为骨髓增生异常综合征(19.16%)、急性白血病(13.94%)、多发性骨髓瘤(12.54%)、再生障碍性贫血(3.83%)。 骨髓增生异常综合征为骨髓病态造血,细胞在骨髓内原位溶血所致, 形态学检查见>10%病态造血在诊断中起重要作用,最终多演变为髓系白血病。 急性白血病也是常见原因, 初诊时表现为全血细胞减少可达20%, 有10%急性白血病表现为低增生性白血病,尤其是老年患者临床表现不典型,极易误诊,应及时完善骨髓细胞学、免疫学检查、细胞遗传学检查[9]。 再生障碍性贫血为多种因素导致骨髓造血功能衰竭,外周血表现为全血细胞减少,根本的治疗方法为造血干细胞移植。 免疫相关性全血细胞减少症是2000年发现的一组临床患者共患疾病,该病是病理原因造成骨髓造血功能衰竭[10]。较难和再生障碍性贫血鉴别[11]。其临床表现同为外周血全血细胞减少,但网织红细胞和中性粒细胞比例正常或增高,骨髓常见红细胞造血岛溶血试验阴性,无造血原料缺少,无检出恶性造血克隆存在[12]。 多发性骨髓瘤是单克隆性浆细胞异常增生,这种异常增生的浆细胞合成及分泌结构均一的免疫球蛋白或单克隆的重链或轻链。部分患者以肾功能不全、蛋白尿就诊于肾内科、泌尿外科,临床医师要注意鉴别[13]。 本研究其他造血系统疾病包括阵发性睡眠性血红蛋白尿、噬血细胞综合征、华氏巨球蛋白血症等,虽是少见病, 但临床医师尤其是血液科医师仍应重视,并结合病史、症状特点、骨髓检查等综合分析、确定诊断。

本研究非造血系统以感染性疾病为主要病因(34.06%),与石雨薇等[14-15]报道一致。感染性疾病常见于结核病、败血症、伤寒及病毒感染等。与病毒及细菌对骨髓造血功能的抑制或感染时免疫功能紊乱对血细胞破坏增加等有关[16]。 急诊科及呼吸科收治的感染性疾病较多,这也解释了本研究中全血细胞减少的病例除血液科分布最多外,依次为以上两个科室。 恶性肿瘤所致全血细胞减少亦很常见,主要与肿瘤骨髓转移有关,也与肿瘤毒素、胃肠功能紊乱、营养不良及免疫功能紊乱有关[17]。 肿瘤转移至骨髓时,血细胞急剧下降,行骨髓活组织检查,诊断阳性率可大大提高。本研究科室分布中外科排名第四,考虑原因为北京市垂杨柳医院普外科收治恶性肿瘤病例较多,且外科术后病人禁食营养不良、预防性使用抗生素等。 本组非造血系统疾病中,恶性肿瘤排名第二位,占21.31%,与其他病例报道相比排名靠前, 这可能与本组病例60岁以上患者居多,且60~70 岁为恶性肿瘤高发年龄有关,并且我国现在存在人口逐渐老龄化的趋势。 其次为急、慢性肝病,占17.67%。 肝炎、肝硬化为主要病因, 其机制除肝硬化引起脾功能亢进过分阻留吞噬外,还有肝炎病毒致免疫功能紊乱,机体产生多种血细胞自身抗体,损害骨髓造血微环境,使T4/T8 比例失调,γ 干扰素增加,杀伤骨髓造血干细胞,引起全血细胞减少[18]。 肝炎、肝硬化就诊科室为消化科,本研究中消化科在科室分布中排名第五,肝炎、肝硬化在消化科收治的全血细胞减少患者中为主要诊断。慢性肾脏病67 例,占12.2%。 慢性肾衰竭的患者多数有肾脏红细胞生成素产生不足或红细胞寿命缩短而导致的贫血,但白细胞计数和血小板数量一般正常或升高。通过检索文献发现,慢性肾功能不全尤其是肾衰竭终末期患者表现为全血细胞减少的报道较多见。 白文英[19]报道367 例慢性肾衰竭患者, 其中26 例并发全血细胞减少。 26 例中有17 例行骨髓穿刺活检,全部病例排除了血液病、肿瘤、免疫系统疾病等。 余娟娟等[5]报道176 非造血系统疾病中,肾功能不全28 例(6.78%)。张春梅等[20]报道肾功能不全4 例、张文权等[21]报道肾功能不全1 例,均为尿毒症期。 慢性肾衰竭患者白细胞减少可能与肌酐引起细胞寿命缩短及免疫功能异常有关。 血小板减少可能与血小板第三因子活性下降、 血小板膜糖蛋白GPⅡb/Ⅱa 复合物活性受损、血小板储存缺乏及血小板产生TXA2 减少有关。也有文献指出与毒素抑制造血及破坏血细胞有关[22]。本研究内分泌疾病共11 例,包括甲状腺功能亢进、甲状腺功能减退、Graves 病、桥本氏病等。 胡慧仙[23]报道9 例以全血细胞减少为首诊的原发性甲状腺功能减退症,全部患者确诊后均给予优甲乐治疗,随着甲状腺功能恢复正常,患者血象均恢复正常。 刘真真等[24]报道537例Graves 病合并全血细胞减少的病例, 其发病可能与Thl/Th2 比例失衡、Th2 细胞增多,导致CD5+B 细胞数量上升及凋亡减低、自身抗体的产生增加有关。 此外也有垂体功能减退引起全血细胞减少的报道[25-26]。 结缔组织病也是引起全血细胞减少的非造血系统疾病之一,本研究有9 例,诊断包括类风湿关节炎、干燥综合征、系统性红斑狼疮。 可能机制为血液中的自身抗体作用于单核—巨噬细胞系统致血细胞破坏增多和作用于巨核细胞致其成熟障碍[18];自身抗体和补体结合在骨髓单个核细胞膜上,破坏造血细胞并使造血细胞分化、释放功能异常,导致无效造血。

综上所述,各临床医师在接诊全血细胞减少患者时,应仔细询问病史,根据病情尽早完善外周血细胞形态学、骨髓细胞形态学、骨髓活检等检查,同时结合查体、 实验室检查等结果以确定是否为造血系统疾病。引起全血细胞减少的疾病病种复杂且有各自的临床特点及特异性的骨髓象表现,因此需血液科专业医师与其他专科医师配合综合分析、明确诊断。