创新引领

在各参建单位的合力攻坚下,新川九路实现了建设营运全过程的防灾减灾和安全畅通,实现了公路对经济社会持续发展的坚实支撑和人对交旅融合的深度体验,树立了公路行业灾后恢复重建的新示范新标杆。

安全舒适 全面增强

抗灾能力全面提升

为提升公路防灾避险能力,新川九路在“8·8”九寨沟地震核心区设置神仙池隧道,绕避比较集中的地质灾害群,在沿途其他地质病害路段,通过增设1个隧道、4个明洞、39座桥梁,6次改线避开潜在23处地质灾害点。对无法处治、规模较大的地质病害,运用北斗卫星智能预警系统等最新技术实时监控病害发展情况,及时发出预警信息,大大提高了出行者的出行安全感。

新川九路运用抗滑桩、桩板墙、框架梁等多种支挡形式,解决沿线各类小型地质病害,加强临河侧挡防工程施作,确保路基稳固。对两处线型指标较差、行车视线不良路段,设置了雨雾天行车智能诱导系统,实时监测雨雾浓度,一旦浓度数值达到相应标准,设备会自动报警,及时启动恶劣天气限速监控措施,保证雨雾天行车安全。在冬季高海拔及阴山易结冰路段,探索实施抗凝冰路面技术,确保冰雪路段行车安全。全线波形护栏由常规B等级提升到A等级,川主寺至甘海子高寒高海拔路段采用抗寒性能更好、更耐久的双组份标线,强化行车安全保障。

通行能力显著提高

为提升路面通行能力,新川九路一方面最大限度增加路基宽度,在沟口至县城段根据地形,灵活设计10米至15米的路基宽度。另一方面,在交通易拥堵路段增设隧道形成复线,着力解决交通拥堵问题。在沟口及漳扎镇易形成交通拥堵路段,增设九寨隧道、漳扎隧道,让过境车辆分流从隧道通行,大幅提高道路通行能力。2021年国庆节期间,游客数量峰值高达4万多人,该路段未出现往年常见的交通严重拥堵情况。

行车舒适度大幅增强

全线路面原材料采用玄武岩,提升了沥青路面使用耐久性和舒适性。实施全路域无边际绿化修复工程,着力消除施工痕迹,实现路融于景。全线用满铺路面替代传统的路缘石,既增加了路面的有效宽度,又带来了较好的视觉感受。实施全线管杆线入地,打造地下通讯综合管廊,让蓝天白云重回视野,实现公路沿线景观通透美丽,充分彰显九寨沟世界自然遗产景区的独特魅力。结合周边自然环境,灵活运用各项路线技术指标,让游客体验“宜快则快,宜慢则慢”的驾乘乐趣。

绿色生态“颜值”提升

最大限度减少施工环境污染

施工全过程做到“大保护、小破坏、重恢复”,所有施工作业点按市政化施工要求打围作业,在城镇人口集中路段设置雨雾喷淋系统。路基施工遵循“尽量减少填挖、严禁大填大挖、宁填勿挖”的原则,尽量维持原有生态地貌,减少对自然环境的破坏。

路面施工中,采用废料冷再生工艺铣刨原有沥青路面后加以再生利用,实现“变废为宝”。隧道施工中,采用机械臂遥控湿喷设备,有效缩短施工时间,大大降低粉尘污染;隧道光爆采用ABM装药方式减少对围岩的扰动;对隧道开挖产生的90余万立方米洞渣全部进行合理资源化利用,避免布设专门的弃渣场对环境造成污染。

沥青拌和站采用天然气作为能源,代替传统的重油,避免有毒有害空气污染物的排放。拌和站污水处理采用泥水分离设备净化水质,避免污水直排,实现水资源循环利用。

最优方式实现生态景观“锦上添花”

将全线生态景观设计分4个段落融入原上风光、林海听涛、人间仙寨、彩色河谷风景,打造具有“高原多彩画卷,百里生态长廊”特征的国家级旅游风景廊道。

设计上,新川九路建立生态特征解析与综合调控方法,研发植物筛选与组合调控技术,开发功能协同的植物种植材料和适应不同生境(物种或物种群体赖以生存的生态环境)的植物种植新材料、结构与功能构造,创新百叶窗、婴儿床式挡墙,采用“上垂下挡”代替传统挡墙实现生态美化,把原本单调的混凝土挡墙打造成别具一格的绿色生态景观,既保证了结构安全,又丰富了视觉体验。创新无痕修缮重塑景观,对边坡绿化、挡防工程实施“无边际”生态修复和处理,使路融于景、路景合一。

诸如此类的做法还有很多,例如精心选取87种适宜本地生长的花草,打造一段1700平方米的“花境”。新川九路还精心打造了景区立交桥两侧的山水挂板护栏,草拟10余个比选方案,并且建立了5万平方米以上的“重大工程受损生态修复技术实验点”,以便更好地修复生态系统。

最强举措实现“生态代偿”

为有效解决公路建设中经济、社会和环境效益相统一的难题,新川九路将公路建设、环境保护与生态系统创新理论相结合,开展了“生态代偿”理念的创造性试验。在甘海子至弓杠岭路段生态敏感区红线范围外,对因地质灾害及过去建设养护等原因不能自然恢复的19处裸露边坡,实施生态恢复。

经统计,新川九路建设项目实际新增占用生态区面积8973平方米,公路绿化恢复旧路面积4195平方米,红线外生态恢复面积1.08万平方米,建成后反而新增了1.1172万平方米与周围生态系统同质化的生态功能区面积,实现了工程建设“生态代偿”功能。

数字智能 科技支撑

把新川九路建设成一项科技含量高、信息化服务水平领先的智慧交通旅游示范工程是所有参建单位的一致目标。在新川九路建设中,始终紧跟科技发展步伐,分两期实施智慧交通工程,实现了从建设到运营维护的全过程数字化管理。

实施智慧施工 实现施工过程数据化

智慧交通一期工程的实施,实现了施工和建设管理的数字化、智能化,通过搭建数字工地管理平台,对工程质量、安全、进度、环保、档案等方面实施智慧管理,实时监控施工关键点位,收集存储人员不规范操作主动预警,对施工过程关键数据,实现工程实体的可追溯、可倒查,为后期管养提供强大数据支撑。

实施智慧运营 实现运管创新智能化

智慧交通二期工程以基础设施数字化和道路运营管理为重点,以运行安全、交旅融合、综合服务为主题,通过设置实时流量监控系统、边坡及桥梁健康监测系统、火灾报警系统、应急电话系统、隧道视频监控系统、隧道智能调光系统,实时监测项目安全运营状况,为游客出行提供精准预报。同时,智慧二期工程的数据系统将与旅游、交警、应急救援等部门的信息系统实现互联互通,提升交通、旅游、应急救援等综合管理智能化水平。

交旅融合 服务升级

打造特色自然人文景观

突出桥梁、建筑结构和材料的本质美,隧道洞门、特殊地段挡墙采取针对性装饰雕绘,融入人文文化元素。对沟口段3座桥梁创造性采用山水画廊桥梁栏杆;融合藏族民居特色、原始森林特色装饰九寨隧道、漳扎隧道、神仙池隧道洞门及部分混凝土挡墙。

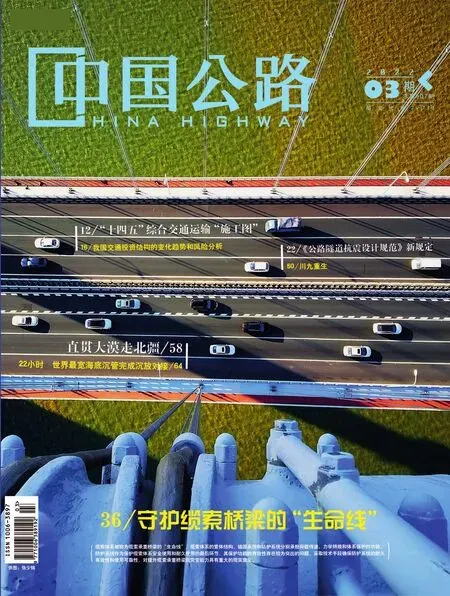

秋季的林间公路

打造“快进慢游”服务体系

新川九路实现了交通功能与旅游功能的统一,打造了“快进”“慢游”综合服务体系。通过新建川主寺段新线、局部改线及增设隧道、增加路基路面宽度、优化路线线型指标等多种方式,达到了来往游客“快进”景区的目的。同时,创新公路与景区旅游共融,将沿线保护区、公园、自然风景、红色文化、藏羌人文当作景区,作为九寨沟核心景区的旅游缓冲区,将川九路重建成为与景区旅游功能相匹配的慢游公路。

新川九路创新慢游服务体系,合理布设两处停车区、两处观景台、五处养护站兼旅游驿站、一个露营地、一条骑游道,在漳扎、九寨隧道进出口桥梁打造灯彩亮化工程,在原路多处路侧设置停靠带,丰富多元化游览需求和体验。

在旅游服务设施方面,新川九路也实现了创新。服务区设置完善的停车、服务及配套设施;观景台配置小型停车场、生态卫生间、步游道;露营地提供水电、网络接入、餐饮、帐篷、篝火晚会等服务,全面提升服务设施品质和内涵。在创新旅游公路品牌方面,新川九路以新时代景区旅游公路新标杆为内涵,建设形象标识及信息展示系统,提高项目识别度与知名度。研究优化九寨沟口路段交通组织、公交设施、景观协调等方案,全面深度融合九寨沟及漳扎镇重要旅游窗口。

为重建这条生命之路,2400名参建人员(其中教授级高级工程师8名、高级工程师76名、管理人员、技术人员190名)长驻工地一线,冲锋在抗洪抢险、保通保畅、百日劳动攻坚竞赛等活动的主战场。他们始终坚守在风景如画的高原,呵护着藏区公路的华丽蜕变。

新川九路的全面建成通车,将承载起五万多名当地居民的殷切期待,串联起红军长征遗迹、雪山草原、大熊猫国家公园规划区、九寨国家森林公园、岷江源国家湿地公园等地,不仅能满足游客高质量出行的需求,对完善大九寨环线公路路网也具有十分重要的意义,必将极大提升九寨沟县的交通区位优势,铺展城镇融合发展的新蓝图。

新川九路,正以全新姿态在高原上纵横延伸,融入周围迷人的风景之中,成为一条新兴的特色旅游风景道,深受广大游客的赞誉和喜爱。