22小时 世界最宽海底沉管完成沉放对接

文 陈振强 图 卢志华

回忆起深中通道沉管隧道第11个管节(以下简称“E11管节”)的沉放对接,中交一航局深中通道项目部副总工程师宁进进仍然心潮澎湃。E11管节长165米,宽46米,高10.6米,重约8万吨,排水量相当于一艘中型航空母舰,建设人员仅用22个小时,就完成了沉放对接。这是超级跨海集群工程的新纪录,也是目前世界最宽海底沉管隧道的新纪录。

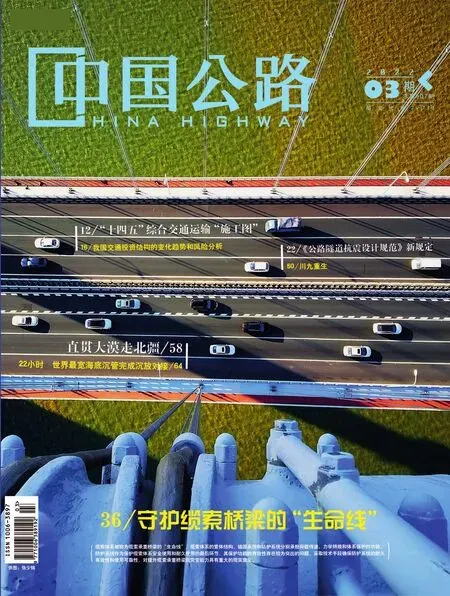

世界首艘沉管浮运安装一体船“一航津安1”提带沉管管节实施浮运安装作业

深中通道是集“桥、岛、隧、水下互通”于一体的超级跨海集群工程,其中海底隧道长约6.8公里,沉管段长约5公里,采用国内首次应用、国际首次大规模应用的钢壳混凝土组合结构形式,由32个管节和1个最终接头组成,是目前世界上最宽的海底沉管隧道。

2021年8月1日2时45分,E11管节踏上了47公里的海上征程。

尽管已经是第11次浮运安装,施工团队依然要面临诸多挑战。从珠海桂山岛到深中通道西人工岛,要经过7次航道变换,才能抵达目的地,航行期间充满变数。为此,深中通道特地为沉管隧道量身打造了世界首艘沉管浮运安装一体船——“一航津安1”,它是目前世界上安装能力最大、沉放精度最高、施工作业最高效、性能最先进的海底隧道沉管施工专用船舶,具有自航能力,能够大大缩短沉管浮运和航道封航时间,圆满解决了深中通道建设面临的沉管长距离运输安全风险和航道疏浚等难题,同时减少沉管拖航航道疏浚挖泥量超千万立方米。”宁进进说。

8月1日14时35分,一体船提带E11管节顺利到达西人工岛附近沉放水域,乘潮系泊作业。期间遭遇两次强对流天气,风疾浪大,依托国家海洋预报中心数据,一航局团队精准研判,科学处置。8月2日0时45分,经沉放、拉合、水力压接,E11管节顺利完成沉放对接。凭借丰富的经验和先进的技术,此次安装用时仅22个小时,创造了深中通道沉管隧道沉管运输安装用时最短的新纪录。至此,项目沉管隧道建成总长达1773.5米,建设迈出坚实一步。

新纪录的背后,是一线建设者们不畏困难、日以继夜的付出,他们用智慧和心血攻克了一项项“卡脖子”技术难题,成功战胜复杂多变的施工挑战。

二次舾装 挑战重重的入海征途

“一二,一二,起!”在3名起重工的协力下,重约800斤的巨型拉索缓缓抬起,在布满浇注孔的深中通道首节沉管顶部缓缓前行。

2021年7月,广东已经进入了一年中最热的季节,大湾区建设者胸中同样燃烧着一颗炙热的心。深中通道海底沉管隧道E11管节,正在一片骄阳下进行着沉管制造的最后一道工序——二次舾装。

“如果说一次舾装是通过压载水箱、端封门把沉管升级为滴水不漏的‘蛟龙’,那么二次舾装就是通过安装测量塔、监测设备等,给‘蛟龙’安装一双能看清海底水况的‘眼睛’,这对沉管浮运的稳定性及安装的精度控制起着重要作用。”宁进进说。

组图:在深中通道沉管隧道管节沉放安装施工现场,建设者正在管节运输安装一体船上进行管节沉放对接前的准备作业。

沉管舾装意义非凡,但干起来却并不容易。众所周知,深中通道要建的是世界首例双向八车道钢壳混凝土结构沉管隧道,这是一次全新的挑战。

受新冠肺炎疫情影响,留给建设团队完成E11管节一次舾装的时间被严重压缩,把6个容积共1.2万立方米的压载水箱快速搭建起来——成为确保工序成功的关键。但是,第一步运材料就让所有人犯了难。为避免剐蹭防腐油漆,施工叉车禁止进入管节内部。正当大家一筹莫展时,技术员许士上灵机一动,提出借鉴采矿车运输的方式,在沉管底面铺设轨道,用小车供料,最大限度避免了设备与油漆发生接触。“能够快速完成供料,还有一个原因在于水箱结构的‘巧’。”许士上介绍,由于沉管采用钢壳结构,四壁本身具备良好的防水性,只需在两侧增加木板挡墙就能围成一个水箱,极大减少了施工用料,“这项工艺也是我们的独创,业内首次使用,我们正申请专利呢。”

深中通道工程师正在远程监控指导沉管沉放安装作业。曹瀚文 摄

一次舾装如期完成并没能让项目部松一口气,压力一下子就全部传导到了E11管节的二次舾装上。

9层楼高的测量塔冲出甲板高耸入云,测量主管锁旭宏正透过全站仪,认真校核沉管浮运安装测量控制各项标定数据。“塔内装有定位系统及姿态设备,可以通过实时测量数据计算沉管三维动态,指导毫米级对接。”锁旭宏说,“但要把这么高的测量塔从岸上对接到管顶的底座上,还丝毫不能剐蹭到防腐油漆,同样是个技术活儿。”

“底座和后期安装的测量塔的对接点必须精准契合。”在沉管 钢壳制造初期,锁旭宏就应邀指导测量塔底座安装。通过现场论证,锁旭宏带领团队设计了两套大小一样的“三角板”,一套用于底座定位,另一套用于测量塔制造,扭转了以往“先干后调”的旧思路,顺利解决了测控问题,为舾装施工创造了有利条件。

船管拉索受力监测也是保证整个浮运安装安全性的重中之重。“从预制厂到沉管安装水域,距离有近50公里,由于沉管运安一体船体型庞大,沉管浮运过程中易受风浪影响产生颠簸,且内部机械设备主要集中在船尾,重力分布‘头轻脚重’,仅靠四个吊钩无法保证船管不脱离。”中交一航局深中通道项目部工程部副部长朱岭说。

建设团队紧跟沉管一体化技术发展方向,通过专家研究论证,在8个支墩处各增加4个巨型拉索,达到船管深度合体的效果,并在每个拉索上配备应力计,实时监测受力情况。

“要采集到准确的受力情况并不容易,尤其在风平浪静的作业窗口期,船管震动频率低,沉管姿态不易捕捉,一旦超过承载量极可能发生拉索断裂的灾难性后果。”技术负责人岳长喜说。为此,工程师们联合港研院专项攻关,发明动态信号采集信息系统,对包括拉索在内的100多个监测点信息进行可视化分析,并且在沉管内安装静态监测系统,以及对接后继续监测管内状况,全生命周期为管节安全保驾护航。

基床铺设“一航津平2”再显神威

E11管节是项目第二个爬坡的标准管节,所处位置地形变化大,水流环境复杂多变,地质条件也相当复杂。宁进进看着隧址处的测量报告,不禁皱起了眉头,过去经年累月的采砂活动,让眼前这片施工水域下的地貌极不平整,容易回淤,给沉管安装带来诸多挑战。

清淤完成后,考虑到E11管节基槽位于基岩区,地层全为风化岩,开挖易造成松动和清淤不彻底,施工团队没有选择以往开挖和抛石铺基床的施工方式,而是创新性地直接在基槽上振密出基床。经过振密施工后的沉管基床,就像一条清爽平坦的石板路。

为了更好纳淤,确保沉管毫米级对接,世界最大、最先进的自升式海底碎石铺设整平船“一航津平2”再显神威。

该船集基准定位、石料输送、高精度铺设整平、质量检测验收功能于一体。在实际作业中,其功能相当于海底铺路机,通过抛石管精准定位,向海床投入碎石并铺平,最大作业水深40米,单个船位碎石铺设整平范围达2500平方米,速度最高可达到每分钟5米,5天至8天即可完成单个标准管节基床铺设,并将精度控制在正负40毫米以内。作为深中通道的核心装备,“一航津平2”的超高作业速度可以充分解决海底回淤量大的难题,保障沉管快速安装。

“它可以在‘石板路’上用碎石铺设出一条1米厚、形似地暖管道的‘弓’字形地垄。地垄之间的洼地可以纳淤,使得垄上不积淤,从而保证沉管接触面在同一高度上,确保了沉管的平稳着落和高精度对接。”抛石整平测量负责人陶振杰介绍,通过精确控制作业进度,使得基床铺设完成时间接近沉管安装时间,留给泥沙回淤的机会越少,沉管安装的精度就越有保障。

北斗定位 精准可靠的海底“慧眼”

沉管要在水下30多米处安装,还需要一双看清海底的“眼睛”。在深中通道开工之初,建设团队就有引进北斗定位系统的想法,即使当时“北斗定位系统指导海底隧道沉管施工”这一做法在国内尚无先例,建设者们也下定决心一定要引进使用我国自主研发的“慧眼”。在深中通道首节沉管安装前,建设者们进行了一次实战演练。当时,一体船模拟自航进坞时,自动循迹系统中GPS信号突然丢失。为避免航向错乱,船长王学峰只能下令停船观察。没有了卫星信号,一体船在茫茫外海就像失去了眼睛。“必须要在海事规定的时间内完成演练,每分每秒都卡得很紧,这样等下去,后续计划都会被打乱。”王学峰的一番话让众人陷入沉默。

深中通道沉管隧道E11管节沉放对接成功。图 深中通道管理中心

“GPS信号突然中断的情况必须消除。”锁旭宏斩钉截铁地说。这次演练故障更加坚定了项目团队启用北斗定位系统的决心。

超级工程往往备受瞩目,在用惯了GPS的卫星定位领域,使用国产北斗定位系统是一次大胆的尝试。从思路到实践,从白天到黑夜,从陆地到海上,光试验准备就足足做了两个月。

起初,为了验证北斗系统指导沉管浮运安装的可行性,攻关团队在测控系统里安装了国产北斗、美国GPS以及俄罗斯格洛纳斯等多种卫星定位系统,通过协同作业,一项项地比对参数。“一群人七嘴八舌地报着各种数据,同时接收的数据源越多,思路越不清晰。”锁旭宏说,后经进一步研究发现,北斗系统在算法上更先进,理论上单独采用北斗系统就能得到最优解。“我们在测量塔上装置了飞碟状北斗卫星天线,天线收集的信号通过接收器传送到监控电脑上,监控电脑里我们则加装了根据沉管浮运安装工序自主研发的测控系统。”锁旭宏介绍,这套软硬件组合拳实现了系统之间的穿透,可接收GPS和北斗两种信号,实时计算沉管三维动态,指挥作业人员精准掌握船管在海中的具体位置。经过精度比对,两种定位系统定位精度相当,但北斗系统能够接收到的卫星数量更多,稳定性更有保障,且成本只有GPS的四分之一。

目前,深中通道正在稳步推进沉管隧道的建设。自2021年8月实现了项目东端首个管节沉放安装,深中通道已进入沉管隧道东西侧同步安装的新阶段。预计2023年,项目东、西人工岛将通过沉管隧道跨越伶仃洋完成“握手”,为2024年项目实现通车奠定了重要基础。