昌都战役:奠定和平解放西藏基础的重要战役

徐宁

1950年3月29日,第18军向昌都进军

1950年10月19日,昌都这座西藏东部重镇宣告解放,鲜艳的五星红旗第一次插上西藏高原,成为引领西藏各族人民前进的光辉旗帜。昌都战役的胜利,奠定了和平解放西藏的基础,粉碎了帝国主义和西藏亲帝分裂分子妄图阻止人民解放军进军西藏,把西藏从祖国分裂出去的图谋,对促进西藏历史的巨变,实现祖国大陆的统一,巩固西南边疆的国防,都有着极为重要的影响和深远的历史意义。

1949年2月,毛泽东在河北省平山县西柏坡与苏联特使米高扬会谈时,谈到解决西藏问题的方式。他说:“西藏问题也并不难解决,只是不能太快,不能过于鲁莽,须要稳步前进,不应操之过急。因为:(1)交通困难,大军不便行动,给养供应麻烦较多;(2)民族问题,尤其是受宗教控制的地区,解决它更需要时间。”

3月,中共七届二中全会期间,毛泽东对奉命即将进军新疆的司令员王震嘱咐:“你们要准备将来派一支骑兵部队,进军阿里,配合进军西藏主力的行动。”在第一野战军第1兵团进军西藏的途中,毛泽东进一步指出:“你们的进军任务,包括出兵西藏,解放藏北。”显然,毛泽东开始为解放西藏调兵遣将,并从战略和战术上有了全面的考虑和决策。但当时只是意欲让一野第1兵团起“配合”作用,并没有决定由其担负进军西藏的主力。8月6日,毛泽东致电第一野战军司令员彭德怀说:“班禅现到兰州,你们攻兰州时请十分注意保护并尊重班禅及甘青境内的西藏人,以为解决西藏问题的准备。”10月13日,毛泽东关于西南、西北作战的部署电报中正式明确:“经营云、贵、川、康及西藏的总兵力为二野全军及十八兵团,共约六十万人。西南局的分工是邓(小平)刘(伯承)贺(龙)分任第一第二第三书记,贺为军区司令员,邓为政治委员,刘为西南军政委员会主任。”这是毛泽东最早决定由西南局承担解决西藏问题的指示。

昌都地区人民解放委员会旧址

11月23日,毛泽东给彭德怀发去急电,要求西北局担负进藏任务。经过调查,西北局第一书记彭德怀报告,从青海、新疆入西藏路线及气候状况等方面存在难以克服的困难,仅准备就需要两年时间,建议以西南局为主入藏。时在莫斯科访问的毛泽东一直担心西藏问题“夜长梦多”,致电党中央并西南局提出“进军西藏宜早不宜迟”。1950年1月2日,毛泽东致电党中央并西北局、西南局领导人说:“由青海及新疆向西藏进军,既有很大困难,则向西藏进军及经营西藏的任务应确定由西南局担负。”电报要求西南局尽快商定入藏的部队及领导经营西藏的负责干部,并对西南局组织进军西藏的各项准备工作提出了具体意见。毛泽东根据形势的变化,及时转换了进军西藏的战略部署,将由西北局担负的进军西藏的任务交给了西南局。

西南局根据中共中央和毛泽东的指示,迅速作出部署,决定“以二野第十八军担任入藏任务,以张国华为统一领导的核心”。毛泽东在访苏期间,同主持中央工作的刘少奇及前线高级干部之间电报往来频繁,逐步形成了“向西藏多路向心进兵”的軍事部署。其主要内容是:第一,由西南局承担进军和经营西藏的主要任务,并成立了一个统一负责筹划经营西藏的党的领导机关——西藏工作委员会;第二,以二野第18军为主力,从西康、青海、新疆三省也派兵策应;第三,争取于1950年的秋季或冬季解决西藏问题。此外,党中央、毛泽东对进军西藏的干部调配、物资供应、道路修筑、侦察工作等诸多事项也进行了周密部署,为西藏和平解放提供了有力的保障。

根据当时国内形势和世界政局的变化,毛泽东在分析西藏的历史、民族、宗教情况后,作出一系列高瞻远瞩的“进军西藏、经营西藏”决策部署。只有发起昌都战役,才能打开和平解放西藏的大门,扫清和平解放西藏的障碍。

昌都处于康藏要冲,战略地位十分重要。中央将进军和经营西藏的主要任务交给西南局后,昌都自然就成为了进军西藏的必经之地。昌都战役是在地势高寒、区域辽阔、人烟稀少、物资匮乏、交通困难、情况十分特殊的少数民族地区进行的一次战役。

西藏地方政府在帝国主义的唆使和支持下,不断整军备战。将16至60岁的男丁征集入伍,把藏军14个“代本”(原西藏地方政府军建制,相当于团级)扩充到16个,人数增加了近1倍。同时,派藏军司令率领一部分军官到印度驻江孜商务代理处的武装卫队处接受战术训练,并从美国、英国购买2英寸口径火炮68门、3英寸口径火炮62门、步枪200箱,装备给新扩编的军队。同时,还设立了西藏地方政府主管的军饷调配局,向藏族群众增派粮饷,以供军用。英印政府也派出特务福特、莎诺多吉、莎诺朋措等加入藏军,帮助出谋划策、架设电台、保持电讯联络等。

在这个关键时刻,拉萨当局委派阿沛·阿旺晋美为昌都总管,接替拉鲁。阿沛与拉鲁的主张大相径庭。拉鲁倾向于进行武力抵抗,不管有没有成功的可能都要誓死抗争。阿沛则倾向于妥协,认为没有必要激怒解放军,拆除拉鲁修筑在山顶上的防御工事。不久,他又停止招募更多的康巴民兵。

1950年1月,藏军调动大批兵力,加紧在金沙江以西布防。藏军企图以昌都为枢纽,以昌都生达至西邓柯线为重点,沿国德至盐井千里金沙江岸狭长地带按区域分散配置成两线,决心依托金沙江、澜沧江负隅顽抗。第二、六、七“代本”各一部和第八“代本”全部及“噶伦”卫队集结在昌都城周围,第三“代本”位于以生达为中心的德牙要松多、国德、卡松渡、衣曲卡地区一带,第四“代本”驻守丁青以西之色扎,第七“代本”大部位于类乌齐、甲藏卡一线,第九“代本”位于宁静、盐井地区,第十“代本”位于岗托、同普、江达一线。以上8个“代本”约4500人,占藏军总兵力的三分之二。另有边坝、硕般督、洛隆、贡觉、察雅等地调来的民兵3000余人,配属给各“代本”。还有拉萨三大寺的僧兵150人。其部署特点是:南轻北重,前轻后重,分区配置,梯次布防,扼守要道,凭借险地。

与西藏方面举棋不定、临阵换将、布置失当相比,人民解放军则布置十分周密。1950年8月23日,毛泽东批复了西南局上报的昌都战役计划,并明确指出:“如我军能于10月占领昌都,有可能促使西藏代表团来京谈判,求得和平解决(当然也有别种可能)。”8月26日,西南军区下达了《昌都战役的基本命令》,要求18军主力一部在青海骑兵部队的配合下迂回昌都以西,切断藏军退路;其余部队分别从北、东、南三面向昌都攻击前进。以云南14军之一部,歼灭盐井之藏军,策应18军行动。9月15日,张国华在甘孜召开作战会议,宣布了昌都战役部署和作战行动方案。

10月6日,昌都战役打响。北集团担任右路迂回的部队于6日首先出击,由邓柯渡江,经巴塘尾随西北军区骑兵支队之后,出乎藏军意外地迅速隐蔽南下,绕过藏军,直插类乌齐,按预定计划进占恩达。19日,骑兵支队主力右路部队一部未作停留,立即向昌都以南机动,完全切断了昌都的藏军向拉萨的退路。

担任向昌都作正面攻击的北集团左路部队于10月7日渡江,向岗托的藏军攻击。因迂回部队未按时到达指定地点,正面突击部队火力与运动也未组织好,未能将藏军歼灭。藏军遂向昌都退却。左路部队在尾追中歼其100余人,接着向昌都攻击前进,于19日黄昏迫近昌都。

北集团中路部队于7日至9日分批渡江。在国德、生达地区,小乌拉山地区,因迂回部队走错路,加之藏军沿沟布防,阻碍解放军前进,攻击部队又不善于大胆穿插分割、猛冲猛追,未能抓住藏军。藏军经生达向昌都撤退。中路部队当即猛追,于19日黄昏进抵昌都近郊。

南集团的两路部队于7、8两日分批渡江,从两翼迂回,钳击宁静的藏军。至12日,迫藏军第九“代本”起义,解决了藏军南线主力。解放军主力即于15日北向邦达、八宿方向继续疾进,堵击可能由昌都南退的藏军。

10月5日,南集团的云南军区部队对门工的藏军发起攻击。因正面部队动作过早,未等迂回部队赶到预定地点即发起战斗,仅俘藏军数人,其余逃跑。部队当即从左右两翼实施平行追击,于11日将门工北逃的藏军400余人追歼于杜梁地区。12日,兵分两路钳击盐井的藏军,歼藏军100余人,随后于盐井、德钦一带等待时机。

在解放军各路部队迅速逼近昌都的形势下,西藏昌都总署首领见战局已无法挽回,即率4个“代本”放弃昌都,向恩达、类乌齐方向退却,当发现退路已被切断时,又折转向南方的邦达、八宿撤逃。19日晚,昌都获得解放。20日晨,藏军在走投无路和解放军政治争取的情况下,全部2700余人放下武器,停止抵抗。此后,北集团主力即转入分区清剿,肃清零星残余藏军。10月24日夜,昌都战役结束。

在昌都战役中,人民解放军贯彻“集中绝对优势兵力,四面包围敌人,力求全歼,不使漏网”的指导原则,聚歼了金沙江以西、恩达以东、类乌齐地区之藏军,包括5个“代本”全部、3个“代本”大部,加上一些民团,共计5738人。俘获藏军“代本”以上高级官员20余人、福特等英印特务4人,缴获山炮3门、重机枪9挺、轻机枪48挺、其他长短枪5000余支、子弹5.8万余发、电台2部、战马约2000匹。解放军伤亡114人(包括渡江溺亡人员)。

昌都解放后,西藏地方政局发生了很大变化。为了对解放后的昌都地区实施统一领导,中共昌都工作委员会在昌都战役刚结束就宣布成立。昌都工委由王其梅任书记,吴忠、阴法唐、平措旺阶、陈竞波为委员(11月增补惠毅然、平措旺阶为第一、二副书记),在中共西藏工委领导下工作。中共昌都工作委员会虽然是一个带统战性质的政权机构,却完全体现了在西藏实行民族区域自治的原则。委员会委员35人,其中汉族干部12人,其余23人为藏族。在7名藏族副主任中,中上层人士占6人,体现了藏族为主的原则。这种格局对西藏各个阶层,特别是爱国力量和中间力量是一种鼓舞。他们觉得只有同人民政府进行谈判,争取西藏和平解放,西藏才有出路,才有前途,才能使亲帝分子更加孤立。

1951年1月1日,昌都地区人民解放委员会(简称昌都地区解委会)正式成立。之后,昌都地区12个宗的解放委员会也相继成立。

昌都是武装解放的地区,但没有像内地那样成立军事管制委员会实行军管,而是组成各界代表参加昌都地区人民解放委员会。它是一个统一战线性质的过渡阶段的政权机构,直接受政务院(1954年改称国务院)领导。一个地区的政权,直接受政务院领导,这在全国来讲,恐怕是绝无仅有的。仅从这一点,一方面可以看到当时党中央、中央人民政府对西藏工作的高度重视,对有关问题极其慎重的态度;另一方面,也说明昌都地区在当时所处的重要地位。解委会的任务是“维护社会秩序,安定民心,广泛联絡,扩大对藏区的政治影响和争取工作”。“对原有的一切官员及制度,在不反对我们的情况下,原封不动,不予变更。”昌都地区解委会的成立,在促进西藏和平解放,支援解放军进藏,建立统一的西藏自治区方面都提供了经验,作出了重要贡献。

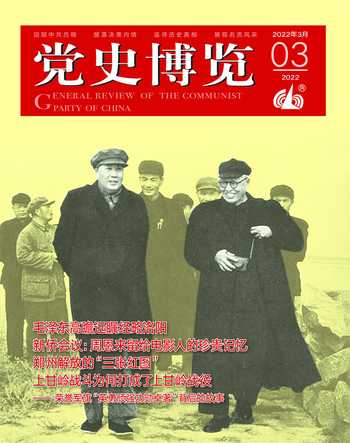

1951年,18军军长张国华(左)和西藏地方政府和谈代表阿沛·阿旺晋美(右)从北京回到昌都,受到昌都地区解委会主任王其梅(中)等的热烈欢迎

1951年4月,西藏地方噶厦政府派阿沛·阿旺晋美作为首席代表到北京谈判。从4月29日到5月21日,双方代表经过6轮正式谈判,于5月23日正式签订《中央人民政府和西藏地方政府关于和平解放西藏办法的协议》。协议共十七条,故又称《十七条协议》。

昌都战役参战部队2万多人,但后方支援运输者达8万至9万人,平均一个人作战就有四五个人在后面支援。为了西藏和平解放,据1954年4月15日昌都地区人民解放委员会3年来的工作统计,在总运输线长达5530公里的运距内,昌都地区3年共动员10.69万头畜力,共向前方运送了52.4665万驮物资。这是一组惊人的数字,因此可以说昌都是和平解放西藏的第一“功臣”。

从全国解放战争来说,昌都战役的规模并不算大,但却是直接受党中央和西南局的指挥,而且是在山河纵横的高海拔地区的特殊战斗,在政治上具有重要意义。刘少奇在昌都战役后,曾赞誉说:“昌都战役是解放西藏的淮海战役。”没有昌都战役,就没有昌都解放;没有昌都解放,就没有西藏和平解放;没有西藏和平解放,就没有中国大陆的统一。