紧邻既有砖混结构住宅的深基坑工程变形控制技术研究

翁益民

(上海市建设工程安全质量监督总站,上海 200032)

1 概述

随着城市开发建设的深入推进,复杂环境下深基坑施工已成常态,针对深基坑周边建筑物及附属构筑物保护已成迫切需求,以往常常通过围护支撑设计加强及周边土体加固相结合的方式进行高标准设计施工,此方法虽可有效控制基坑变形,但成本较高,施工工艺较为复杂[1-3]。因此,结合既有建筑实际损伤情况针对性地保护凸显价值,深基坑施工变形控制和既有砖混结构住宅纠偏修复相结合显得尤为重要。

2 工程概况

2.1 工程建设概况

复旦大学附属中山医院扩建工程项目总用地面积57294 平方米,工程总建筑面积为106850 平方米,其中地上建筑面积74450 平方米,地下建筑面积为32400 平方米。地上包括一栋医疗科研综合楼(20F,建筑高度87.95 米)、一间辅助用房(2F,建筑高度14.1 米)、一个沿街连廊(2F,建筑高度10.2 米)和一个门头(建筑高度13 米),北侧地下二层至已建好的东院地块地下两层有连接通道。地下为3 层地下室,医疗科研综合楼采用钻孔灌注桩筏板基础,地下室筏板厚度700mm,主楼地下筏板厚度1400mm;辅助用房采用PHC 桩+柱下独立承台基础形式,承台厚度800mm 和1000mm。

2.2 周边环境概况

该项目位于复旦大学附属中山医院本部西院区南端(图1),基地南邻斜土路,东侧邻近枫林路,西侧为已建好的复旦大学上海医学院、尚谊小区。

图1 项目地理位置

场地南侧:基坑距离红线约2m,红线外为斜土路,为双向两车道,宽度约为21m,道路对面为西摩小区,为砖混结构。

场地北侧:基坑距离红线大约25~35m,红线外为中山医院主楼区域。

场地东侧:基坑距离红线8~13m,红线外为枫林路,至南向北单向两车车道,宽度约为15m,道路对面为中山医院东院,为框架剪力墙结构。

场地西侧:基坑距离红线大约6~20m,红线外为六层砖混结构,尚谊小区(图2)。

图2 既有砖混结构住宅(西侧尚谊小区)

3 工程特点与难点

3.1 本工程基坑开挖面积达到11713 平方米,周边延长米440.0 米,普遍区域基坑开挖深度15.65~16.35m;局部落深坑区域高差0.8m~3.45m。场地周边管线情况较为复杂,场地南侧斜土路内距地库范围线约11.1~30.1m内有信息、合流、配水、煤气等管线;场地东侧枫林路内距地库范围线约12.6~34.1m内有供电、煤气、雨水、信息、配水等管线。

3.2 新建基坑与西侧复旦大学上海医学院相距约39.4米、与西侧低层住宅最近相距约11.6m,与东侧为枫林路相距最近约16m,与北侧待拆8 号楼相距约9.3m,与南侧为斜土路低层住宅相距约34m。本项目结构体量大、结构复杂,混凝土标号多、强度大,地理位置的特殊性,环境安全级别高,基坑安全等级为一级,环境保护等级为西侧一级,其余三侧为二级,施工中极有可能面对扰民与民扰的问题,尤其西侧尚谊小区住宅,为重点保护对象和研究对象。

4 深基坑变形控制技术

4.1 既有砖混结构住宅纠偏修复

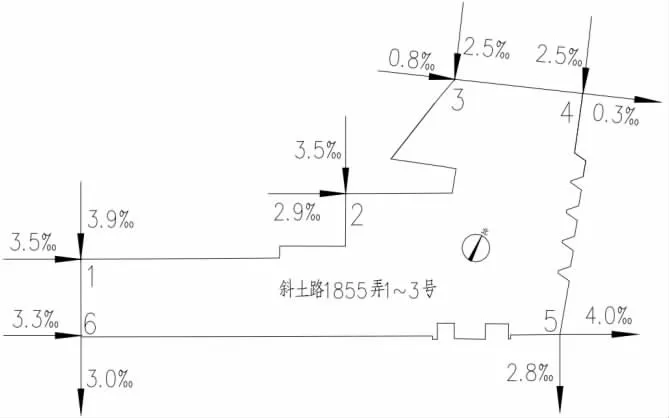

4.1.1 既有砖混住宅结构概况。工程西侧3 幢居民楼房屋:斜土路1855 弄1 号~3 号、4 号、5 号三幢居民住宅楼,均为七层砖混结构,建于二十世纪九十年代,基础采用条形基础形式,房屋原有沉降均已基本稳定,房屋在深基坑施工前已出现一定装饰装修开裂、面砖开裂、室内外地坪开裂、外墙窗角细缝等损坏现象,房屋主体结构整体性及抗变形能力均一般。施工过程中特别是基坑开挖会引起周边土体扰动变形,对被检测房屋会产生一定的附加沉降变形,部分房屋目前存在一定的倾斜变形(图3):1855 弄1~3 号房屋向东(向基坑方向)倾斜,最大倾斜率为向东4.0‰;1855 弄4 号、5 号房屋东西向整体向西倾斜,最大倾斜率为向西(北向基坑方向)5.1‰,故施工过程中均应当对测点倾斜率超过4‰的房屋重点监测。

图3 1885 弄三栋房屋倾斜初始情况

4.1.2 纠偏修复思路。考虑到项目工期及经济成本,传统的房屋纠偏方式(压桩掏土纠偏法、顶升纠偏法、堆载法等)不适用于斜土路1855 弄1 号~3 号、4 号、5 号三幢居民住宅楼,可结合新建深基坑围护设计、土体开挖、地下结构回筑等阶段控制土体扰动变形,进而精准控制房屋附加变形,从而实现新建项目施工与房屋纠偏相结合。

4.2 围护支撑设计要点

本工程基坑采用顺作法,围护结构采用地下连续墙+三道钢筋混凝土水平支撑的围护体系。周边围护体系:基坑围护选用800mm厚地下连续墙。西侧临近居民楼区域增设Ø600@800 钻孔灌注桩Ø650@450 三轴搅拌桩止水帷幕做隔离,并预留注浆管,以减少基坑开挖对环境的影响。内支撑体系:考虑到基坑周边环境特点和开挖深度,内支撑采用“对撑+局部角撑”的布置形式,设置三道钢筋混凝土水平内支撑。首道支撑砼设计强度C30,第二、三道支撑砼设计强度C40。本工程地下一层与地下二层楼板缺失处换撑以及西侧坡道换撑为钢支撑,采用为Ø609×16 钢管。采用自动轴压伺服系统作为钢支撑。第一、二道钢支撑预加轴力为7000KN、12500KN。

坑内加固体系:基坑周边跨中区域和局部落深坑区域土体加固采用三轴水泥土搅拌桩(Ø850@600)形式,搅拌桩水泥掺量为20%。部分深坑采用Ø800@600 高压旋喷桩(水泥掺量25%)加固。

降水设计:本工程按照“按需、分阶”的降水原则,采用真空深井(疏干井)降水,基坑内共布置60 口疏干井和4 口坑内潜水观测兼备用井,井点深度22m。

4.3 深基坑施工变形控制

4.3.1 基坑开挖。基坑面积约11713m2,周边延长米440.0 米。普遍区域基坑开挖深度15.65m~16.35m;局部落深坑区域高差0.8m~ 3.45m。根据工期节点要求制订相应的施工流程安排,并结合基坑围护图纸,安排挖土流程,每个施工段中各个区相对独立,各区域的土方开挖均按正常施工程序进行施工。土方采用盆式开挖,总原则是“分区、分层、分段、限时、对称、均衡”,第一层土分3 个区大面开挖,尽快形式第一道支撑;第二、三层土共分为6 个区,土体开挖顺序依次为:2-1 区→2-2-1 区+2-2-2 区→2-3-1 区+2-3-2 区→2-4-1 区+2-4-2 区→2-5-1 区+2-5-2 区→2-6-1 区+2-6-2 区,采用盆式,均衡、对称开挖;第四层土根据施工后浇带划分,分为5 个区,均衡、对称开挖。所有区域土方开挖面高差应控制在2.5~3.0 米内,按1:1.5 左右放坡,坑底留200~300。同时严格遵循“分层、分块、尽早形成支撑或底板”的原则,最大程度减少基坑在无支撑情况下的裸露时间,有利于基坑变形控制。考虑到西侧三栋砖混结构住宅初始变形不同,斜土路1885 弄4、5 号楼邻近区域土方可先行开挖,相较其他分坑区域暴露时间略有增加,该区域土体应力释放时间增长,将使1885 弄4、5 号房屋向西倾斜逐渐减小,进而纠偏修复房屋;而斜土路1885 弄1~3 号房屋邻近区域土方最后开挖,开挖后将快速完成最后支撑施工,支撑形成整体受力,相较其他区域暴露时间大大缩短,将最大程度控制1885 弄1~3 号房屋向东倾斜扩大,有利于既有砖混结构住宅保护。

4.3.2 换撑及拆撑措施。支撑、栈桥拆除遵循“先换撑、后拆撑”的原则(图4),采用静力切割方式,结合西侧既有房屋倾斜情况确定分区拆除顺序为1 区→2 区→3 区→4 区→5区→6 区→7 区。

图4 支撑拆除分区图

换撑施工措施:①南侧地下二层、三层转换区域采用混凝土暗梁传力至地下连续墙边。②地下室底板后浇带处设置型钢换撑,型钢为H400X400X13X21,底板后浇带换撑间距为4m;地下一层、二层楼板或夹层板、地下室顶板后浇带设置工字钢换撑,换撑间距同结构梁(在结构梁位置设置),主梁位置设置2 根工字钢32a,次梁位置设置1 根工字钢32a。③后浇带内需采用工字钢和型钢连接换撑,工字钢、型钢通过封头板与楼板连接,并锚入楼板300,工字钢、型钢与封头板连接处均满焊,hf不小于8mm。并确保工字钢与楼板连接紧密。④汽车坡道楼板缺失区域需设置钢换撑,支撑采用Ø609x16 钢管。⑤钢材采用Q235b,焊条采用E43型。③地下室底板换撑带施工完成后方可拆除第三道支撑;地下二层楼板换撑完成后,方可拆除第二道支撑;地下一层楼板传力带完成后,方可拆除第一道支撑。混凝土换撑板施工与中楼板一道施工,施工工艺同楼板施工。

4.4 既有房屋实时变形监测

4.4.1 周边建筑物监测点布置。测点编号:基坑周边房屋沉降监测点编号F。

设置目的:观测基坑开挖过程中周边房屋和围墙的垂直位移及倾斜情况,掌握该区域土体的稳定性,了解基坑施工对周边建(构)筑物的影响。

测点布设:在房屋基础类型、埋深和荷载有明显不同处及相应沉降缝、伸缩缝、新老建(构)筑物连接处的两侧布置监测点;建(构)筑物的角点、中点布置监测点,监测点距离小于20m,圆形、多边形的建(构)筑物沿纵横轴线对称布置。

测点埋设:建(构)筑物沉降可使用建筑物原有的永久沉降监测标;若无,则在房脚适当位置埋设“L”型钢筋或采用大射钉直接植入其内。

使用材料:钢筋/永久沉降监测标/大射钉。

倾斜测量方法:采用全站仪和建筑工程质量检测器对被检的房屋外墙棱线进行测量,并进一步结合沉降差值复核倾斜测量结果。

4.4.2 变形监测结果分析。现场施工进度:2019.12.9~2020.3.19,桩基围护施工;2020.3.20~2020.7.21,土方开挖, 支撑栈桥及垫层底板施工;2020.7.22~2020.12.15,拆撑、地下结构回筑至±0.00。通过设计及精细化基坑施工管理,斜土路1885 弄1~3 号房屋沉降监测点F121~F130 累计沉降值约为12~21mm,斜土路1885 弄4、5 号房屋沉降监测点F106~F120 累计沉降值在35~72mm。重点保护的三栋房屋倾斜状况变化如图5~7 所示,虽经历邻近深基坑施工全过程,斜土路1885 弄1~3 号楼栋向东倾斜值增加(0.14‰~0.17‰)较少,深基坑施工未造成该栋房屋变形扩大。而斜土路1885 弄4、5 号两楼栋向西倾斜值逐渐减小,倾斜值减小约0.83‰~1.3‰,既有砖混结构因深基坑施工而纠偏修复,房屋自身原有裂缝逐渐愈合。

图5 1~3 号楼倾斜变形情况(房屋整体向东倾斜)

图6 4 号楼倾斜变形情况(房屋整体向西倾斜)

图7 5 号楼倾斜变形情况(房屋整体向西倾斜)

F

5 结论

以往深基坑施工往往对周围环境造成不利影响,通过设计及施工手段仅能最大程度降低不利影响。通过本工程实践证明,采用深基坑工程变形控制技术因地制宜制定设计施工方案,合理控制土方开挖暴露时间及对撑形成时间,可“化不利为有利”进行周边房屋纠偏修复,创造良好的社会价值和经济价值,为类似工程提供一种新的解决思路。