土地流转政策对农业高质量发展的影响

陈宇斌 王森

[摘要] 基于农地流转驱动农业发展的契机,文章进一步着眼于高质量发展战略和政策评估视角,采用连续型双重差分法和中介模型探析农地流转政策实施对农业高质量发展的影响效果及其作用机制。研究发现:土地流转政策实施对农业高质量发展水平具有持续的提升效果,并且这种提升效果在平行趋势检验、考虑因变量评价策略误差、替换核心解释变量、排除其他政策干扰以及改变政策实施时点等不同稳健性检验下仍旧显著;异质性分析表明,政策实施对农业发展落后地区的农业高质量发展的推动作用相较于农业发展领先地区更为明显;影响机制分析发现,土地流转政策实施通过提高农业规模经营效率而间接推动农业高质量发展。据此,提出坚持贯彻与灵活调整土地流转政策、推进农业适度规模经营以及保持政策的相对独立性等建议,以此强化土地流转政策实施对农业高质量发展的推动效果。

[关键词]农业高质量发展;土地流转政策;政策效果;中介机制;连续型DID

[中图分类号] F321.1[文献标识码] A[文章编号] 1673-0461(2022)02-0049-09

一、引言

农业高质量发展是实施全面乡村振兴战略的必要内容,是实现中国农业更加出彩的必然选择,是建设世界农业强国的必由之路。农业高质量发展并非高谈阔论,其作为高质量发展的重要成分,是高质量发展在农业领域的具体呈现形式,这也决定了农业高质量发展继承了高质量发展的重要特性,其切实地体现了国家农业发展战略性思考和转变,标志着农业生产、生活资源的供需结构已经从数量型向质量型发展和转变。而且,随着农业高质量发展趋势的越发凸显,探究农业高质量发展的驱动机制与提升策略具有重大战略意义。

如何实现农业高质量发展呢?土地被广泛视作农业发展最基本的生产资料,但国内农村土地零碎化、分散化现象被认为是阻碍农业发展的主要障碍,所以推动农业适度规模经营一直是国家政策层面倡导的方向[1]。正因如此,业界和学界分别在土地流转政策方面进行了有效地实施和探索,同时,土地流转对农业发展的影响研究逐渐成为了学界长期关注的热点[2-3]。已有研究中,不少文献分别在土地流转对农业生产效率[4-5]、农业收入[6-7]等影响研究层面做出了较大贡献,即主要专注于农地流转对农业“增量”的影响。然而,在农业高质量发展阶段,不再是单纯地追求“增量”这一层面的目标,而是必须满足“增量、提质、提效”等多重目标,要保证基本粮食生产稳定,也要符合人民对优质农产品的需要,还要强调农业发展综合效益的提升。另外,以往研究多专注于土地流转规模对农业发展的影响,而往往忽视了农地流转政策本身的效果。然而,土地流转政策认知作为农地行为产生的基础,是推动土地流转制度改革和农业前进发展的关键步骤[8]。所以,本文立足于高质量发展阶段,旨在探究土地流转政策实施是否推动了农业高质量发展。

事实上,2010年中央一号文件下发了《中共中央 国务院关于加大统筹城乡发展力度 进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》(简称《中发[2010]1号》),该份文件明确指出要推广使用土地流转合同标准文本,要加强土地承包经营权流转管理和服务,健全流转市场,在依法自愿有偿流转的基础上发展多种形式适度规模经营①。当然,早在2005年,农业部下发了《农村土地承包经营权流转管理办法》,具体对土地流转原则、流转当事人的权利和义务、流转方式等做了初步规定。但由于当时土地流转政策刚被推出,政策体系不够完善,加之金融危机的影响,导致政策的实际落地效果不太明显。根据相关数据,2005年、2006年的全国家庭承包耕地流转总面积分别为0.547亿亩、0.555亿亩,单年增长率仅约为1.5%,而2010年、2011年流转总面积分别为1.867亿亩、2.279亿亩,单年增长率高達22.1%左右。不难发现,在2010年《中发[2010]1号》推出之后,2011年单年增长率较之2006年增加了约20.6%。所以,本文将实行《中发[2010]1号》作为一项准自然实验,采用双重差分法探究土地流转政策实施对农业高质量发展的影响效果。另外,由于农业规模经营是土地流转政策倡导的方向,而农业规模经营对农业发展具有深刻作用[9],探寻是否存在“土地流转政策—农业规模经营效率—农业高质量发展”这一传导路径也是本研究的核心关切。

结合上述阐述和研究动机,本文的主要贡献在于:第一,理论分析农业高质量发展内涵与土地流转政策对农业高质量发展的影响逻辑;第二,借助连续型双重差分法探究政策实行对农业高质量发展的影响效果及其异质性;第三,采用中介模型进一步检视农业规模经营效率是否在土地流转政策影响农业高质量发展的过程中承担桥梁作用。

二、理论分析与研究假说

(一)农业高质量发展内涵的理论分析

随着农业供给侧结构性改革的推进和社会主要矛盾的演变,人们对美好生活需要的迫切性更加明显。因此,农业应由“有没有”向“好不好”转变,切实保障农业为人类生存和相关部门提供的生活资料、生产资料的健康和质量。2018年被农业部确定为“农业质量年”,提出农业要高质量发展,推动农业由增产导向转向提质导向,唱响质量兴农、绿色兴农、品牌强农主旋律,不断提高农产品质量安全水平,不断提升农业质量效益竞争力,加快推进农业转型升级。除此之外,农业高质量发展应当表现出生产效率提升、产业效益提高以及贸易竞争力增强等特征[10]。生产效率的上升反映了农业经济增长的提高,产业效益和竞争力的提升则意味着农业产业化水平提升。总体而言,相比于以往粗放式的农业发展阶段,在农业高质量发展追寻阶段,农业发展不再是单纯地追求粮食增产、农业增收等“增量”层面的目标,而是在此基础之上,还必须满足 “提质、提效”等多重目标,要保证基本粮食生产稳定和生活水平,也要符合人民对优质农产品的需要,还要强调农业发展综合效益的全面提升。

(二)土地流转政策对农业高质量发展影响的理论分析

1.土地流转政策对农业高质量发展的总体影响

《中发[2010]1号》文件中明确提出,加强农村土地承包管理,稳定完善农村基本经营制度,增强土地承包经营权流转管理和服务。具体而言,加速培育土地流转服务组织,协调基层土地承包管理部门,健全土地流转服务体系,开展信息发布、政策咨询、合同签订、价格评估等服务,以推动土地流转进程。然而,已有研究中,土地流转政策通过推动土地流转规模扩大而对农业高质量发展的影响主要体现在土地流转对农业产出效益、农业环境效益与农业技术水平等的影响研究方面。具体地,在农业产出效益方面,土地流转规模扩大不仅能提高农业生产效率[11],而且有助于降低农业生产成本[12]。在农业环境效益方面,土地流转不仅使农业面源污染降低[13],还使农户对农业绿色生产方法的采纳概率提升[14]。而在农业技术水平方面,在地权稳定的条件下,土地流转刺激了农业机械技术使用[15],而且农业机械化服务是农地流转提高农业收入的重要路径[16]。由此可见,土地流转对农业产出效益、农业环境效益和农业技术水平的提升作用已被相关研究证实。然而,农业产出效益、农业环境效益以及农业技术水平也从不同侧面体现了农业“增量、提质、提效”的目标,这符合农业高质量发展的要求。所以,土地流转政策是否对农业高质量发展提升有推动效应?还有待验证。

2.土地流转政策对农业高质量发展影响的传导路径

政策文件中提出,要按照产权明晰、流转顺畅等要求,加速构建土地流转有形市场,在依法、自愿、有偿流转的现实基础上推进多种形式的适度规模经营。因此极有可能存在“土地流转政策实施—农业规模经营效率—农业高质量发展”这一影响路径。具体而言,一方面,政策实施驱动下土地流转促进了适度规模经营。随着国内农业现代化的推进,国家对农户培训工作重视度加强的同时极力倡导农业类专业相关人才投身农业领域,所以农业人力资本不断下沉至农村地区,形成了种粮大户、职业农民等一批新型农业经营主体[17]。农村土地流转至新型农业经营主体手中之后,由于新型农业经营主体的农业知识结构相比普通农户更加完整,所以更倾向于采纳现代农业生产技术和科学的经营管理方式,而这不仅促进了农业分工和专业化程度,还有助于实现推动土地适度规模经营,提高农业规模经营效率[18]。另一方面,适度规模经营推进了农业高质量发展进程。一是适度规模经营有助于节省土地种植成本,对于农业生产效率具有极大的提升空间[19];二是相比土地流转之前的零碎化、粗放式经营方式,农业适度规模经营方式使得投入要素配比更加趋于科学化,尤其是化肥等污染性要素减量增效明显,有助于提高资源配置效率和农业环境效率[20];三是土地规模经营促使农业经济以农机作业服务为主,有利于实现农业资本化路径 ,提高了农业部门的资本有机构成[21]。所以,适度规模经营一定程度上推动了农业向全面“增量、提质、提效”的目标迈进而实现农业高质量发展。总体而言,政策实施驱动下的土地流转通过提高农业规模经营效率而进一步实现农业高质量发展。

鉴于以上讨论,本文提出以下待检验研究假说:

假说1:土地流转政策实施对农业高质量发展具有推动作用。

假说2:土地流转政策实施后,通过提升农业规模经营效率而间接推动农业高质量发展。

三、研究设计

(一)模型识别

据前文分析,《中发[2010]1号》文件明确指出要推广使用土地流转合同标准文本,在此基础之上造成了2010年前后土地流转规模的显著差异,同时由于政策实施在空间上往往存有异质性[22],这意味着该项土地流转政策可作为一项自然实验而形成了政策效应评估的研究空间。鉴于此,该文借助连续型双重差分法估计土地流转政策对农业高质量发展的影响效果,與二值型虚拟变量区分处理组和控制组情形不同的地方在于,连续型DID可直接使用连续变量来区分处理组和控制组。具体而言,本文使用“土地流转规模”这一连续变量区分处理组(土地流转规模大的样本)和控制组(土地流转规模小的样本)。事实上,双重差分法并非局限于使用二值虚拟变量区分处理组和控制组的刻板印象,其实连续型DID较之二值型双重差分法非但不会改变原有性质,反而可以呈现更为丰富的样本异质性和避免主观设定处理组和实验组可能出现的偏差。就如在本研究中,土地流转政策并不是流转与非流转的问题,而是流转规模大还是流转规模小的问题。鉴于此,为了识别土地流转政策对农业高质量发展的影响,本文构建的连续型DID模型如式(1)所示:

Ahigh=β+βLA×I+βControl+η+γ+ε (1)

其中,Ahigh是被解释变量,即为省域系统农业高质量发展水平,下标i和t分别代表省份和年份;LA×I是核心解释变量,LA代表土地流转规模这一连续变量,I为政策时点虚拟变量,当t≥2010年时,I=1,当t<2010年时,I=0;Control是一系列控制变量;η和γ分别代表省份和年份效应;ε是误差项。

(二)变量说明

1.被解释变量

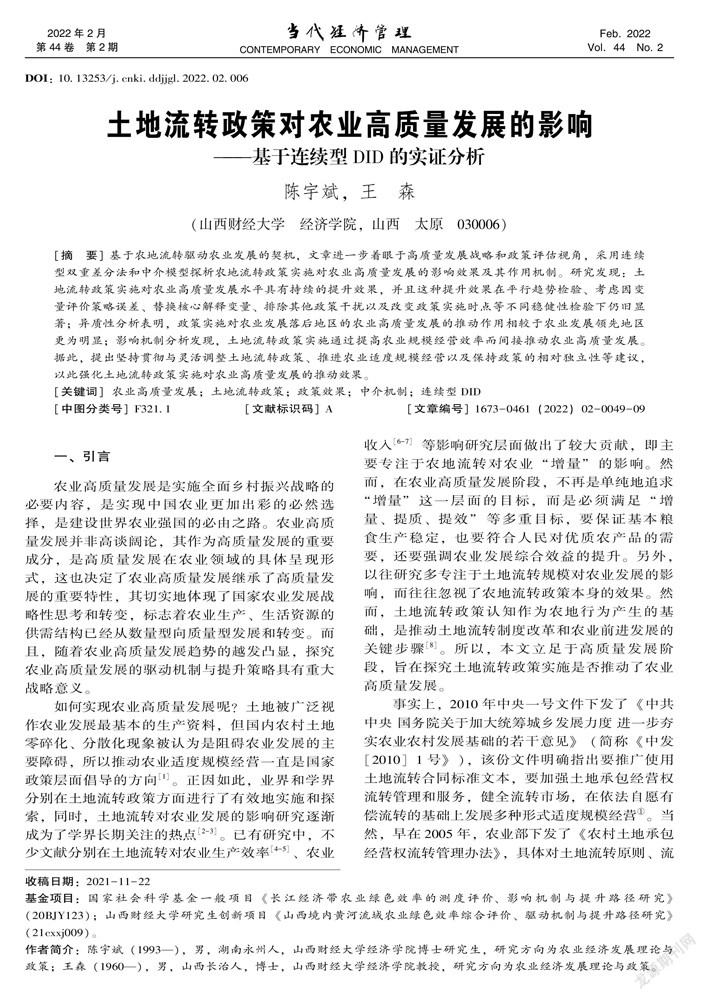

农业高质量发展水平(Ahigh)。根据前文理论分析并借鉴相关研究 [23],本文先从“增量、提质、提效”三重目标层面构建农业高质量发展的评价体系(见表1),再选用熵值法对农业高质量发展水平进行测度,值越大代表农业高质量发展水平越高。

2.解释变量

(1)核心解释变量(LAi×I)。土地流转规模能较为全面地反映《中发[2010]1号》土地流转政策实行后的动态变化,因此,本文主要采用土地流转规模和政策时点变量的交互项(LAi×I)作为核心解释变量,以综合反映土地流转政策对农业高质量发展的影响。同时使用家庭承包经营耕地面积与政策变量的交互项(LSi×I)作为核心解释变量的替代变量,以进行稳健性检验。

(2)中介变量:农业规模经营效率(Sech)。该项指标应当反映农业劳动力、农业经营面积等投入与农业产出之间的科学配比关系。借鉴相关研究中的做法[24],先以第一产业从业人员数与农作物播种面积为投入变量,农业总产值为产出变量,并利用DEA-Malmquist模型计算全要素生产率(全要素生产率Tfpch=规模效率指数Sech×纯技术效率指数Pech×技术进步效率指数Techch)的方法进行测算,再将测算结果中的规模效率表征农业规模经营效率。

(3)控制变量。除了土地流转政策影响农业高质量发展水平之外,还需要控制其他因素对农业高质量發展的外生干扰。选择如下控制变量:①地方财政农林水事务支出与地方财政一般预算支出来控制财政支农水平(Afiscal)对农业高质量发展的影响;②选取城镇人口与乡村人口的比值来反映城镇化水平(Urban);③使用农村人均受教育年限衡量农业人力资本(Edu);④利用第二、三产业产值总和与第一产业产值的比重反映产业结构升级(Struc);⑤使用人均村庄道路桥梁建设投入衡量农村交通建设能力(Rtraff);⑥采用各个省份的地形起伏度表征农业自然禀赋条件(Terr);⑦选用各个省份年平均气温来衡量气候变化(Temp)。

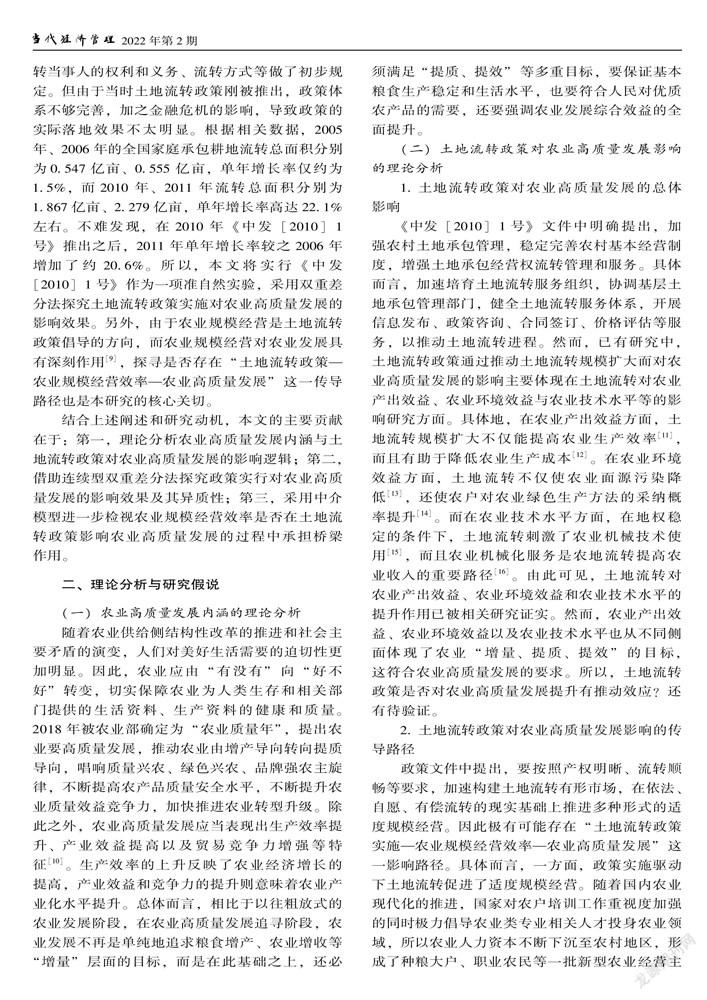

(三)数据说明及描述性分析

本文通过利用2005—2019年全国30个省市区(由于西藏自治区、港澳台等地区数据缺失严重,故予以剔除)的面板数据来评估土地流转政策对农业高质量发展的推动效果。其中,农业高质量发展水平测算的相关原始数据来自于国家统计局网站和EPS数据库、《中国人口和就业统计年鉴》、《中国环境统计年鉴》、《中国城乡建设数据库》等;土地流转规模和家庭承包经营耕地面积相关数据来自于《全国农村经济情况统计资料》《中国农村经营管理统计年报》,农业规模经营效率相关数据来自国家统计局和《省级统计年鉴》;财政支农水平、产业结构升级和城市化水平的相关数据来自国家统计局;第一产业从业人员数的数据来自各个省级统计局网站公布的《省级统计年鉴》;农业人力资本原始数据来自《中国人口和就业统计年鉴》;地形起伏度的数据根据封志明等研究中的方法获得[25];气候变化原始数据来自中国气象数据网。针对个别数据存在缺失的情况,采用移动平均法补齐。另外,相关变量的描述性统计结果如表2所示。

四、结果分析

(一)基准回归分析

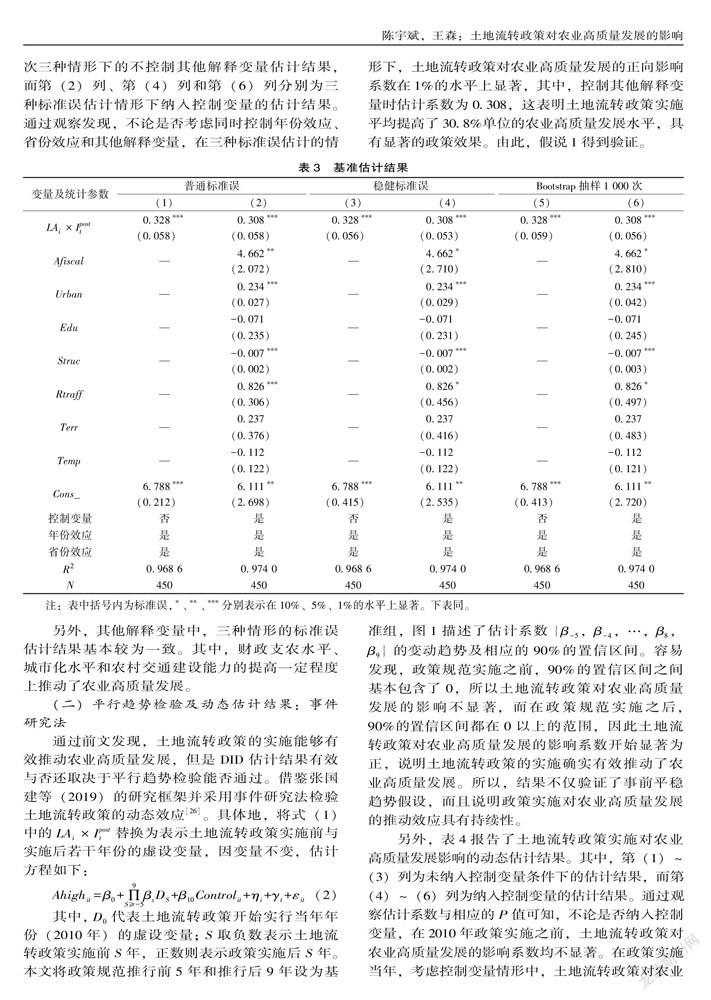

根据式(1)估计土地流转政策对农业高质量发展的影响效应,估计结果如表3所示。在基准回归之前,先通过方差膨胀因子检验发现各个解释变量的VIF值均低于4.23,故可排除解释变量之间的多重共线性问题。具体而言,在表3中,第(1)列、第(3)列和第(5)列分别为普通标准误、稳健标准误和Bootstrap重复抽样1 000次三种情形下的不控制其他解释变量估计结果,而第(2)列、第(4)列和第(6)列分别为三种标准误估计情形下纳入控制变量的估计结果。通过观察发现,不论是否考虑同时控制年份效应、省份效应和其他解释变量,在三种标准误估计的情形下,土地流转政策对农业高质量发展的正向影响系数在1%的水平上显著,其中,控制其他解释变量时估计系数为0.308,这表明土地流转政策实施平均提高了30.8%单位的农业高质量发展水平,具有显著的政策效果。由此,假说1得到验证。

另外,其他解释变量中,三种情形的标准误估计结果基本较为一致。其中,财政支农水平、城市化水平和农村交通建设能力的提高一定程度上推动了农业高质量发展。

(二)平行趋势检验及动态估计结果:事件研究法

通过前文发现,土地流转政策的实施能够有效推动农业高质量发展,但是DID估计结果有效与否还取决于平行趋势检验能否通过。借鉴张国建等(2019)的研究框架并采用事件研究法检验土地流转政策的动态效应[26]。具体地,将式(1)中的LA×I替换为表示土地流转政策实施前与实施后若干年份的虚设变量,因变量不变,估计方程如下:

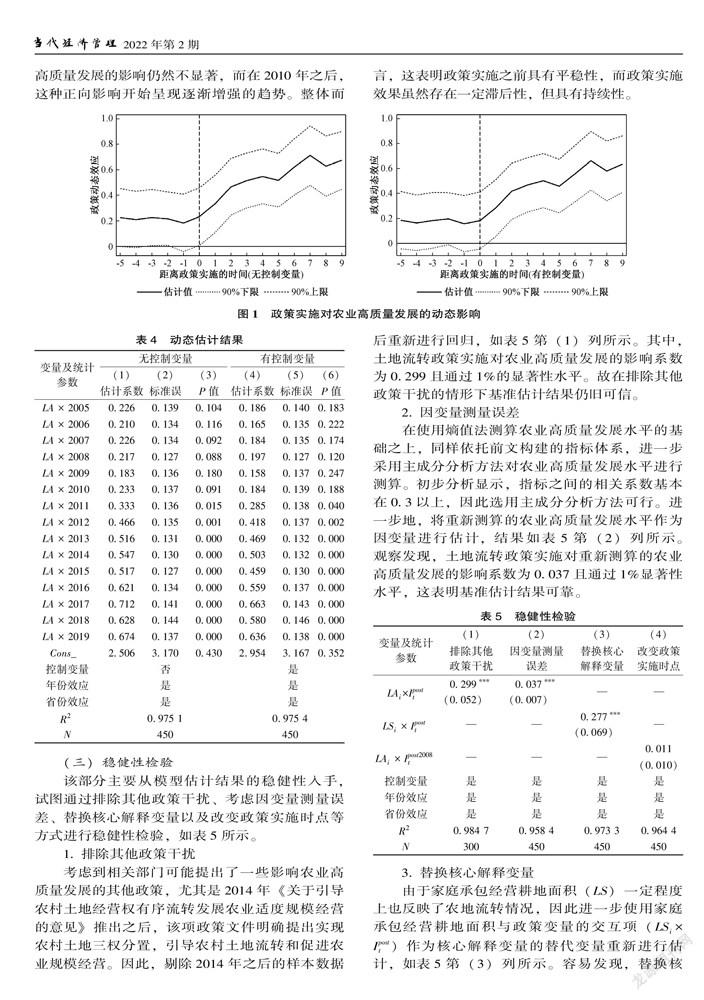

其中,D0代表土地流转政策开始实行当年年份(2010年)的虚设变量;S取负数表示土地流转政策实施前S年,正数则表示政策实施后S年。本文将政策规范推行前5年和推行后9年设为基准组,图1描述了估计系数{β,β,…,β,β}的变动趋势及相应的90%的置信区间。容易发现,政策规范实施之前,90%的置信区间之间基本包含了0,所以土地流转政策对农业高质量发展的影响不显著,而在政策规范实施之后,90%的置信区间都在0以上的范围,因此土地流转政策对农业高质量发展的影响系数开始显著为正,说明土地流转政策的实施确实有效推动了农业高质量发展。所以,结果不仅验证了事前平稳趋势假设,而且说明政策实施对农业高质量发展的推动效应具有持续性。

另外,表4报告了土地流转政策实施对农业高质量发展影响的动态估计结果。其中,第(1)~(3)列为未纳入控制变量条件下的估计结果,而第(4)~(6)列为纳入控制变量的估计结果。通过观察估计系数与相应的P值可知,不论是否纳入控制变量,在2010年政策实施之前,土地流转政策对农业高质量发展的影响系数均不显著。在政策实施当年,考虑控制变量情形中,土地流转政策对农业高质量发展的影响仍然不显著,而在2010年之后,这种正向影响开始呈现逐渐增强的趋势。整体而言,这表明政策实施之前具有平稳性,而政策实施效果虽然存在一定滞后性,但具有持续性。

(三)稳健性检验

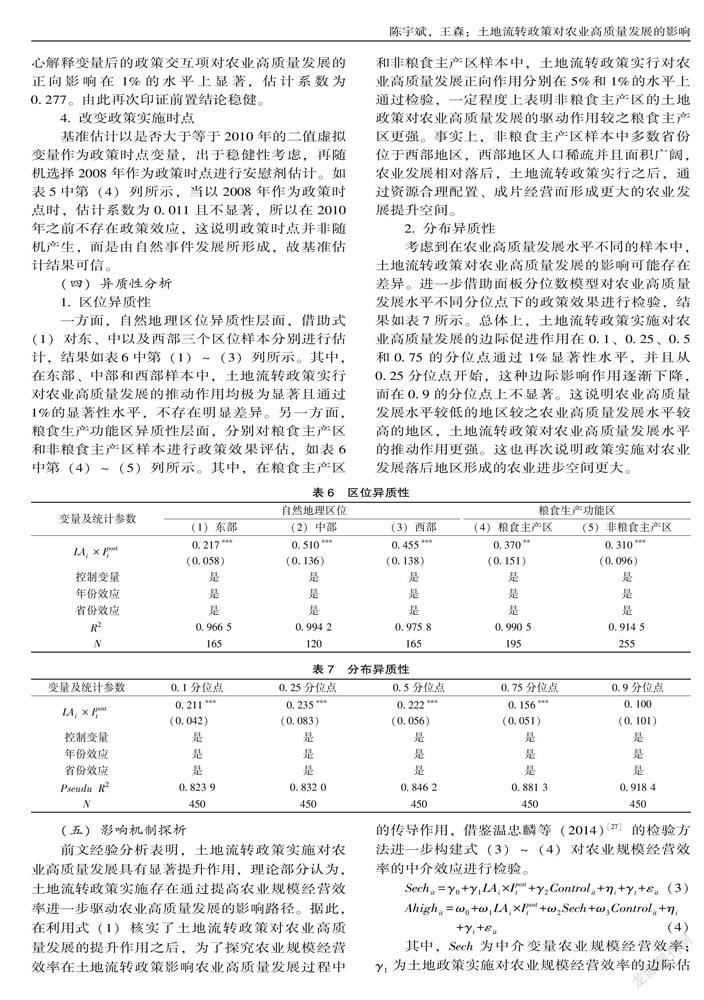

该部分主要从模型估计结果的稳健性入手,试图通过排除其他政策干扰、考虑因变量测量误差、替换核心解释变量以及改变政策实施时点等方式进行稳健性检验,如表5所示。

1.排除其他政策干扰

考虑到相关部门可能提出了一些影响农业高质量发展的其他政策,尤其是2014年《关于引导农村土地经营权有序流转发展农业适度规模经营的意见》推出之后,该项政策文件明确提出实现农村土地三权分置,引导农村土地流转和促进农业规模经营。因此,剔除2014年之后的样本数据后重新进行回归,如表5第(1)列所示。其中,土地流转政策实施对农业高质量发展的影响系数为0.299且通过1%的显著性水平。故在排除其他政策干扰的情形下基准估计结果仍旧可信。

2.因变量测量误差

在使用熵值法测算农业高质量发展水平的基础之上,同样依托前文构建的指标体系,进一步采用主成分分析方法对农业高质量发展水平进行测算。初步分析显示,指标之间的相关系数基本在0.3以上,因此选用主成分分析方法可行。进一步地,将重新测算的農业高质量发展水平作为因变量进行估计,结果如表5第(2)列所示。观察发现,土地流转政策实施对重新测算的农业高质量发展的影响系数为0.037且通过1%显著性水平,这表明基准估计结果可靠。

3.替换核心解释变量

由于家庭承包经营耕地面积(LS)一定程度上也反映了农地流转情况,因此进一步使用家庭承包经营耕地面积与政策变量的交互项(LSi×Ipostt)作为核心解释变量的替代变量重新进行估计,如表5第(3)列所示。容易发现,替换核心解释变量后的政策交互项对农业高质量发展的正向影响在1%的水平上显著,估计系数为0.277。由此再次印证前置结论稳健。

4.改变政策实施时点

基准估计以是否大于等于2010年的二值虚拟变量作为政策时点变量,出于稳健性考虑,再随机选择2008年作为政策时点进行安慰剂估计。如表5中第(4)列所示,当以2008年作为政策时点时,估计系数为0.011且不显著,所以在2010年之前不存在政策效应,这说明政策时点并非随机产生,而是由自然事件发展所形成,故基准估计结果可信。

(四)异质性分析

1.区位异质性

一方面,自然地理区位异质性层面,借助式(1)对东、中以及西部三个区位样本分别进行估计,结果如表6中第(1)~(3)列所示。其中,在东部、中部和西部样本中,土地流转政策实行对农业高质量发展的推动作用均极为显著且通过1%的显著性水平,不存在明显差异。另一方面,粮食生产功能区异质性层面,分别对粮食主产区和非粮食主产区样本进行政策效果评估,如表6中第(4)~(5)列所示。其中,在粮食主产区和非粮食主产区样本中,土地流转政策实行对农业高质量发展正向作用分别在5%和1%的水平上通过检验,一定程度上表明非粮食主产区的土地政策对农业高质量发展的驱动作用较之粮食主产区更强。事实上,非粮食主产区样本中多数省份位于西部地区,西部地区人口稀疏并且面积广阔,农业发展相对落后,土地流转政策实行之后,通过资源合理配置、成片经营而形成更大的农业发展提升空间。

2.分布异质性

考虑到在农业高质量发展水平不同的样本中,土地流转政策对农业高质量发展的影响可能存在差异。进一步借助面板分位数模型对农业高质量发展水平不同分位点下的政策效果进行检验,结果如表7所示。总体上,土地流转政策实施对农业高质量发展的边际促进作用在0.1、0.25、0.5和0.75的分位点通过1%显著性水平,并且从0.25分位点开始,这种边际影响作用逐渐下降,而在0.9的分位点上不显著。这说明农业高质量发展水平较低的地区较之农业高质量发展水平较高的地区,土地流转政策对农业高质量发展水平的推动作用更强。这也再次说明政策实施对农业发展落后地区形成的农业进步空间更大。

(五)影响机制探析

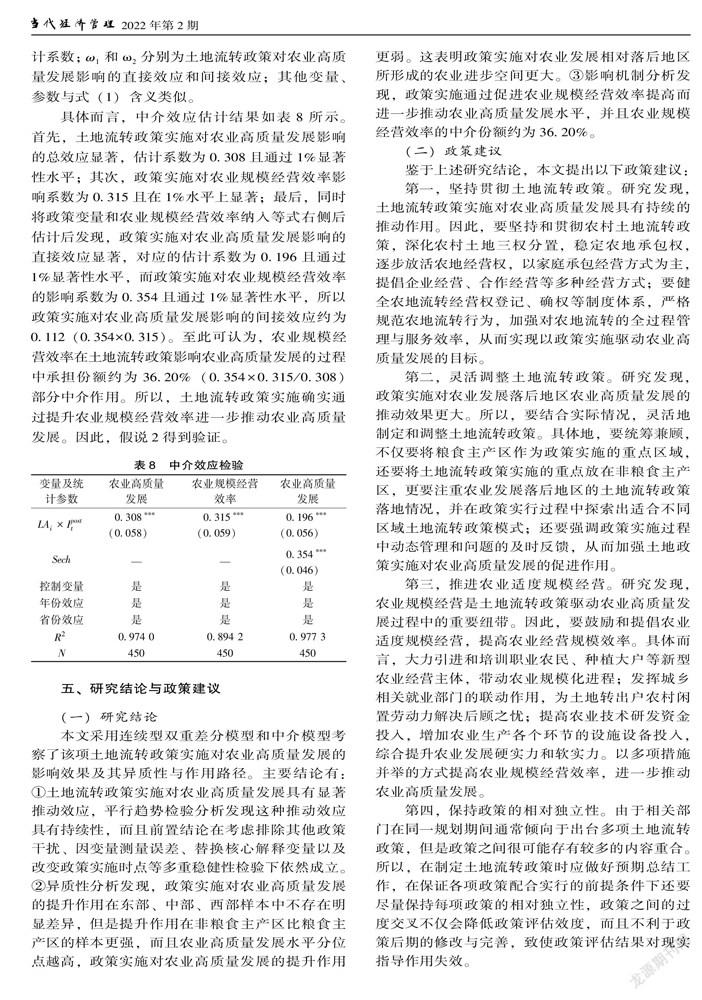

前文经验分析表明,土地流转政策实施对农业高质量发展具有显著提升作用,理论部分认为,土地流转政策实施存在通过提高农业规模经营效率进一步驱动农业高质量发展的影响路径。据此,在利用式(1)核实了土地流转政策对农业高质量发展的提升作用之后,为了探究农业规模经营效率在土地流转政策影响农业高质量发展过程中的传导作用,借鉴温忠麟等(2014)[27]的检验方法进一步构建式(3)~(4)对农业规模经营效率的中介效应进行检验。

其中,Sech为中介变量农业规模经营效率;γ为土地政策实施对农业规模经营效率的边际估计系数;ω和ω分别为土地流转政策对农业高质量发展影响的直接效应和间接效应;其他变量、参数与式(1)含义类似。

具体而言,中介效应估计结果如表8所示。首先,土地流转政策实施对农业高质量发展影响的总效应显著,估计系数为0.308且通过1%显著性水平;其次,政策实施对农业规模经营效率影响系数为0.315且在1%水平上显著;最后,同时将政策变量和农业规模经营效率纳入等式右侧后估计后发现,政策实施对农业高质量发展影响的直接效应显著,对应的估计系数为0.196且通过1%显著性水平,而政策实施对农业规模经营效率的影响系数为0.354且通过1%显著性水平,所以政策实施对农业高质量发展影响的间接效应约为0.112(0.354×0.315)。至此可认为,农业规模经营效率在土地流转政策影响农业高质量发展的过程中承担份额约为36.20%(0.354×0.315/0.308)部分中介作用。所以,土地流转政策实施确实通过提升农业规模经营效率进一步推动农业高质量发展。因此,假说2得到验证。

五、研究结论与政策建议

(一)研究结论

本文采用连续型双重差分模型和中介模型考察了该项土地流转政策实施对农业高质量发展的影响效果及其异质性与作用路径。主要结论有:①土地流转政策实施对农业高质量发展具有显著推动效应,平行趋势检验分析发现这种推动效应具有持续性,而且前置结论在考虑排除其他政策干扰、因变量测量误差、替换核心解释变量以及改变政策实施时点等多重稳健性检验下依然成立。②异质性分析发现,政策实施对农业高质量发展的提升作用在东部、中部、西部样本中不存在明显差异,但是提升作用在非粮食主产区比粮食主产区的样本更强,而且农业高质量发展水平分位点越高,政策实施对农业高质量发展的提升作用更弱。这表明政策实施对农业发展相对落后地区所形成的农业进步空间更大。③影响机制分析发现,政策实施通过促进农业规模经营效率提高而进一步推动农业高质量发展水平,并且农业规模经营效率的中介份额约为36.20%。

(二)政策建议

鉴于上述研究结论,本文提出以下政策建议:

第一,坚持贯彻土地流转政策。研究发现,土地流转政策实施对农业高质量发展具有持续的推动作用。因此,要坚持和贯彻农村土地流转政策,深化农村土地三权分置,稳定农地承包权,逐步放活农地经营权,以家庭承包经营方式为主,提倡企业经营、合作经营等多种经营方式;要健全农地流转经营权登记、确权等制度体系,严格规范农地流转行为,加强对农地流转的全过程管理与服务效率,从而实现以政策实施驱动农业高质量发展的目标。

第二,灵活调整土地流转政策。研究发现,政策实施对农业发展落后地区农业高质量发展的推动效果更大。所以,要结合实际情况,灵活地制定和调整土地流转政策。具体地,要统筹兼顾,不仅要将粮食主产区作为政策实施的重点区域,还要将土地流转政策实施的重点放在非粮食主产区,更要注重农业发展落后地区的土地流转政策落地情况,并在政策实行过程中探索出适合不同区域土地流转政策模式;还要强调政策实施过程中动态管理和问题的及时反馈,从而加强土地政策实施对农业高质量发展的促进作用。

第三,推进农业适度规模经营。研究发现,农业规模经营是土地流转政策驱动农业高质量发展过程中的重要纽带。因此,要鼓励和提倡农业适度规模经营,提高农业经营规模效率。具体而言,大力引进和培训职业农民、种植大户等新型农业经营主体,带动农业规模化进程;发挥城乡相关就业部门的联动作用,为土地转出户农村闲置劳动力解决后顾之忧;提高农业技术研发资金投入,增加农业生产各个环节的设施设备投入,综合提升农业发展硬實力和软实力。以多项措施并举的方式提高农业规模经营效率,进一步推动农业高质量发展。

第四,保持政策的相对独立性。由于相关部门在同一规划期间通常倾向于出台多项土地流转政策,但是政策之间很可能存有较多的内容重合。所以,在制定土地流转政策时应做好预期总结工作,在保证各项政策配合实行的前提条件下还要尽量保持每项政策的相对独立性,政策之间的过度交叉不仅会降低政策评估效度,而且不利于政策后期的修改与完善,致使政策评估结果对现实指导作用失效。

[注释]① 中华人民共和国农业农村部官方网站,http://www.moa.gov.cn/gk/zcfg/nybgz/201002/t20100208_1429976.htm。

基金项目:国家社会科学基金一般项目《长江经济带农业绿色效率的测度评价、影响机制与提升路径研究》(20BJY123);山西财经大学研究生创新项目《山西境内黄河流域农业绿色效率综合评价、驱动机制与提升路径研究》(21cxxj009)。

作者简介:陈宇斌(1993—),男,湖南永州人,山西财经大学经济学院博士研究生,研究方向为农业经济发展理论与政策;

王森(1960—),男,山西长治人,博士,山西财经大学经济学院教授,研究方向为农业经济发展理论与政策。DOI: 10.13253/j.cnki.ddjjgl.2022.02.006

[参考文献][1]周振, 张琛, 钟真. “统分结合”的创新与农业适度规模经营——基于新田地种植专业合作社的案例分析[J]. 农业经济问题, 2019(8): 49.58.

[2]郭阳, 徐志刚. 耕地流转市场发育、资源禀赋与农地规模经营发展[J]. 中国农村经济, 2021(6): 60.75.

[3]袁士超, 王健. 农地经营权流转的农户融资诉求效应研究——基于中国家庭调查数据的实证分析[J]. 中国土地科学, 2021,35(6): 38.47.

[4]史常亮, 占鹏, 朱俊峰. 土地流转、要素配置与农业生产效率改进[J]. 中国土地科学, 2020,34(3): 49.57.

[5]王克强, 许茹毅, 刘红梅. 土地流转信托对农业生产效率的影响研究——基于黑龙江省桦川县水稻农户信托项目的实证分析[J]. 农业技术经济, 2021(4): 122.132.

[6]郭君平, 曲颂, 夏英, 等. 农村土地流转的收入分配效应[J]. 中国人口·资源与环境, 2018,28(5): 160.169.

[7]方达, 郭研. 农村土地流转、资本有机构成与城乡收入差距——基于马克思政治经济学的经验与实证证据[J]. 经济学家, 2020(11): 107.115.

[8]黎毅, 王燕, 罗剑朝. 农地认知、农地确权与农地流转——基于西部6省(市、区)的调研分析[J]. 经济与管理研究, 2021,42(1): 120.132.

[9]李文明, 罗丹, 陈洁, 等. 农业适度规模经营:规模效益、产出水平与生产成本——基于1552个水稻种植户的调查数据[J]. 中国农村经济, 2015(3): 4.17.

[10]黄修杰, 蔡勋, 储霞玲, 等. 我国农业高质量发展评价指标体系构建与评估[J]. 中国农业资源与区划, 2020,41(4): 124.133.

[11]ZHANG J F. Farmers’ land transfer-out behavior from the perspective of household livelihood endowment based on the survey in Anhui,Hubei and Sichuan[J]. Asian agricultural research, 2018,10(6): 23.29.

[12]彭继权. 土地流转会降低农业的生产成本吗?——基于湖北1120个农户的实证分析[J]. 农林经济管理学报, 2021,20(3): 366.375.

[13]龙云, 任力. 农地流转对农业面源污染的影响——基于农户行为视角[J]. 经济学家, 2016(8): 81.87.

[14]张朝辉, 刘怡彤. 土地流转对农户绿色防控技术采纳的影响[J]. 统计与信息论坛, 2021,36(9): 89.97.

[15]蔡键, 邵爽, 刘文勇. 土地流转与农业机械应用关系研究——基于河北、河南、山东三省的玉米机械化收割的分析[J]. 上海经济研究, 2016(12): 89.96.

[16]刘明辉, 卢飞, 刘灿. 土地流转行为、农业机械化服务与农户农业增收——基于CFPS2016数据的经验分析[J]. 南京社会科学, 2019(2): 26.33.

[17]郑阳阳, 罗建利. 农业生产培训能提升农户扩大农地规模意愿吗?——来自12省2340个农户的证据[J]. 华中农业大学学报(社会科学版), 2020(2): 39.48.

[18]许佳彬, 王洋, 李翠霞. 专业种植大户愿意成立农民专业合作社吗?——基于黑龙江省364个样本数据的实证研究[J]. 农村经济, 2020(10): 123.130.

[19]栾健, 韩一军. 农地规模经营能否实现农业增效与农民增收的趋同?[J]. 中国土地科学, 2020,34(9): 58.66.

[20]陆杉, 熊娇. 农村金融、农地规模经营与农业绿色效率[J]. 华南农业大学学报(社会科学版), 2021,20(4): 63.75.

[21]胡雯, 张锦华, 陈昭玖. 小农户与大生产:农地规模与农业资本化——以农机作业服务为例[J]. 农业技术经济, 2019(6): 82.96.

[22]DELGADO M S, FLORAX R J G M. Difference-in-differences techniques for spatial data: local autocorrelation and spatial interaction[J]. Economics letters, 2015,137: 123.126.

[23]辛岭, 安晓宁. 我国农业高质量发展评价体系构建与测度分析[J]. 经济纵横, 2019(5): 109.118.

[24]姜松, 周洁, 邱爽. 适度规模经营是否能抑制农业面源污染——基于动态门槛面板模型的实证[J]. 农业技术经济, 2021(7): 33.48.

[25]封志明, 唐焰, 杨艳昭, 等. 中国地形起伏度及其与人口分布的相关性[J]. 地理学报, 2007(10): 1073.1082.

[26]张国建, 佟孟华, 李慧, 等. 扶贫改革试验区的经济增长效应及政策有效性评估[J]. 中国工业经济, 2019(8): 136.154.

[27]溫忠麟, 叶宝娟. 中介效应分析:方法和模型发展[J]. 心理科学进展, 2014,22(5): 731.745.

Effect of Land Transfer Policy on Agricultural High-quality Development

—Empirical Analysis Based on Continuous DID Method

Chen Yubin, Wang Sen

(Shanxi University of Finance and Economics, Taiyuan 030006,China)

Abstract: Based on the opportunity of agricultural land transfer driving agricultural development, this article focuses on the strategic height and policy evaluation perspective, using continuous difference-in-difference method and intermediary model to analyze the impact of agricultural land transfer policy implementation on agricultural high-quality development and its mechanism. The study found that the implementation of land transfer policies continuously improves the agricultural high-quality development. In addition, this improvement effect is significant under different robustness tests, such as the parallel trend testing, considering the strategy error of dependent variables, replacing core explanatory variables, eliminating other policy interference, and changing the timing of policy implementation, etc. Heterogeneity analysis shows that the effect of policy implementation on the improvement of agricultural high-quality development in areas with underdeveloped agricultural development is more obvious than in areas with leading agricultural development; analysis of the impact mechanism found that the implementation of the land transfer policy indirectly promotes the high-quality development of agriculture through improving the efficiency of agricultural scale operation. Based on this, the following suggestions are made to enhance the high-quality agricultural development: to adhere to and flexibly adjust the land transfer policy; to promote the appropriate scale of agricultural operations; to maintain the relative independence of the policy.

Key words:agricultural high-quality development; land transfer policy; policy effect; intermediary mechanism; continuous DID(责任编辑:李萌)