天鼓针法对颈性眩晕疗效及ESCV量表积分的影响*

常有刚,李浩炜,邹文文,谢小燕

(兰州市中医医院,甘肃 兰州730000)

颈性眩晕(cervical vertigo,CV)是因颈部结构紊乱或颈椎病变而发生的一种神经内科疾病[1],属于系统性眩晕中的中枢性眩晕,依据性质分类属于真性眩晕[2]。1955年首次提出“颈性眩晕”的病名[3]。本病多见于颈椎退行性变、相邻软组织损伤等多种因素刺激和压迫周围的神经和血管,引起脑供血不足;出现以眩晕、颈肩部疼痛、头痛及颈项部不适感为主要表现的一类中枢神经类疾病[4]。天鼓针法是兰州市中医医院李浩炜副主任医师受《颐身集》“鸣天鼓”及《灵枢·经脉》所载督脉之络“实则脊强,虚则头重”的启发,精研颈部解剖结构,结合现代针刀疗法所提出的,是对颈性眩晕的探索性治疗方法。2018年10月——2020年6月,笔者采用天鼓针法治疗颈性眩晕30例,总结报道如下。

1 一般资料

选取兰州市中医医院风湿科收治的颈性眩晕患者60例,采用分层区组随机化的方法分为治疗组和对照组。治疗组30例,男11例,女19例;年龄19~70岁,平均(45.5±3.8)岁;病程1~28个月,平均(17.2±3.2)月。对照组30例,男12例,女18例;年龄20~68岁,平均(46.2±2.7)岁;病程6~30个月,平均(17.8±3.0)月。两组一般资料对比,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

2 病例选择标准

2.1 西医诊断标准

参照《巴拉尼协会血流动力性直立性头晕眩晕诊断标准》[5]及参考文献[6]拟定。①发作性的眩晕症状,活动颈椎时可见加重;②至少出现过一次起立过程或站立状态触发的头晕、眩晕或不稳,坐或躺之后症状消失;③一般多有头痛、耳聋耳鸣及视力减退等症状,也可伴有颈肩部的疼痛及神经根受刺激的症状;④颈椎正侧位或斜位X线片显示颈椎退变,或TCD检测椎-基底动脉供血异常改变。

2.2 中医诊断标准

按照《中医内科病证诊断疗效标准》[7]中的相关诊断标准。①头晕、视物旋转,轻者闭目即止,重者不能减轻,甚者可能跌到;②伴恶心及呕吐、眼震、耳鸣或耳聋、出汗、面色苍白等;③慢性起病,或急性起病反复发作;④相关的实验室检查及影像检查有助明确诊断。

3 试验病例标准

3.1 纳入病例标准

①符合上述诊断标准者;②无全身其他严重合并症者;③年龄在18~70岁之间者;④愿意接受治疗、观察和检查者,并签署知情同意书。

3.2 排除病例标准

①眼、脑、耳及高血压源性眩晕者;②合并有循环、内分泌和造血系统原发性病变及精神疾患者;③颈椎骨折、颈椎结核、肿瘤等患者;④未按规定完成试验,无法实现临床资料采集者;⑤不愿接受研究措施或其他原因不能合作者;⑥不能耐受针灸治疗者。

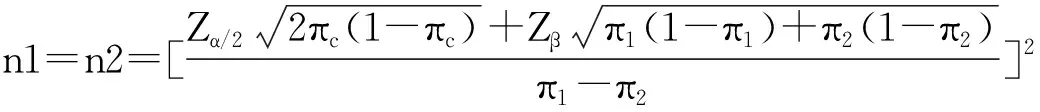

4 样本量的估算

5 随机方法及盲法实施

分层区组随机化法:将符合要求的60例患者,按照就诊时的病程<2年和>2年分成2层;依据颈性眩晕症状与功能评估量表(ESCV)积分设置3个区组(轻度>20分,中度20~10分,重度<10分),在每个区组内随机分为治疗组与对照组,分组结果由专人保管。由专人进行针法操作,对数据采集者与数据分析、疗效评估者实施盲法。

6 治疗方法

对照组给予常规针刺法,主穴:百会、风池、颈夹脊、天柱、曲池、合谷、丰隆、太冲[11]。操作方法:选择长度为30 mm或40 mm的毫针(由马鞍山邦德医疗器械有限公司生产,皖食药监械生产许20170001号)快速刺入穴位,得气为度,后施以平补平泻手法,留针30 min,1 d治疗1次,10次为1个疗程,疗程间休息2~3 d。治疗组给予天鼓针法,取穴:取头部后正中线上的枕外隆突,直下0.5 cm。操作方法:穴区常规消毒后戴无菌手套,采用1.2 mm×50 mm小针刀(由江西老宗医医疗器械有限公司生产,赣食药监械生产许20180219号),左手拇指或示指切按穴位,右手将针刺入针刺部位,使针体与骨面垂直,针尖触及骨面后,左手固定针体,右手握医用骨锤[由天津宇通医疗器械厂生产,200 g,长185 mm,锤头长38 mm,锤面直径18 mm,津食药监械(准)2011第1100033号]轻轻敲击针尾6~12次,使针尖刺入骨面0.5 mm,不留针,缓慢出针,按压针孔3~5 min。隔2天治疗1次,治疗3次为1个疗程。两组均治疗3个疗程后判定疗效。

7 观测指标及方法

按照《颈性眩晕症状与功能评估量表(ESCV)》[12],可以分别从眩晕(程度、频度、持续时间)、颈肩痛、头痛、日常工作与生活、心理与社会适应能力等5个维度反映患者病情程度。由专人负责分别在治疗前、治疗后进行评估。

8 疗效判定标准

参照《中医病证诊断疗效标准》[13]拟定。治愈:症状、体征完全解除,能正常生活。显效:自觉症状、体征基本消失,偶有不适,生活正常。有效:自觉症状、体征减轻,易复发,生活自理。无效:症状体征无改善,甚至加重。

9 结 果

9.1 两组疗效对比

见表1。见表1。两组对比,经Ridit分析,u=2.25,P<0.05,差异无统计学意义。

表1 两组颈性眩晕患者疗效对比 例

9.2 两组治疗前后ESCV量表积分对比

与同组治疗前对比,两组治疗后的ESCV量表积分均明显改善,差异有统计学意义(P<0.01)。与对照组治疗后对比,治疗组ESCV量表积分明显改善,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组颈性眩晕患者治疗前后ESCV量表积分对比 分,

10 讨 论

颈性眩晕的发病机制目前尚未明确[14],有多种学说如本体感受器紊乱、交感神经刺激、椎基底动脉供血、颈源性头痛、颈椎失稳及体液因子相关等[15]。目前学术界普遍认为颈椎功能紊乱刺激本体感受器,导致神经冲动传入前庭核是颈性眩晕的发病机制[16]。颈性眩晕的中医学病因病机一般认为是风痰阻络、气滞血瘀、髓海空虚,机体气血运行因痰瘀而受阻,造成血不上荣及肝肾不足、髓海空虚致使脑窍不养,出现眩晕。针刺治疗是目前临床治疗颈性眩晕的重要手段,并具有相对肯定的疗效[17]。

中医学认为:肾开窍于耳,脑为髓之海,肾主骨生髓,因此,常认为耳通于脑。若髓海不足,则脑窍不充,易头晕。鸣天鼓通过气传导及骨传导两种途径刺激耳,达到补肾固元、益脑填髓的功效[18]。《难经·二十八难》曰:“督脉者……入属于脑。”《灵枢·经脉》记载:“实则脊强,虚则头重。”督脉总督一身之阳气。天鼓穴是李浩炜所创经验穴,在后正中线上、枕外隆突直下0.5 cm处,位于督脉之上,故可扶督脉之阳,可通窍醒神,且具有针感强、操作安全之优点[19]。声音通过骨传导,患者听到声音如同敲鼓一般,与“鸣天鼓”有异曲同工之妙,故名“天鼓针”。脑窍为元神之府,脑髓赖督脉之气将肾之精元上引入脑,具有振奋一身之阳、益精填髄、通督止眩之功。此外,研究[20]表明,督脉上的穴位还具有镇静、安神定志的作用。上项线附着有斜方肌、胸锁乳突肌、头夹肌、头最长肌;下项线附着有头后大、小直肌;上下项线之间的项平面附着头半棘肌、头下斜肌等支配头部运动的细微肌肉群。有研究[20]表明:针刺以上部位触发点可明显改善患者颈源性头痛,并能直接影响颈椎活动功能[22]。

天鼓针疗法可使枕下肌群全面放松,改变生物力学应力,促使人体正常解剖关系的协调[23],使得颈椎整体的运动协调性得到更好的恢复,使血管、神经、肌肉“各归其位,各司其职”,达到治疗颈性眩晕之目的。综上所述,天鼓针法治疗颈性眩晕,患者症状的改善及心理社会适应力的提高优于常规针刺治疗。