陕西周原云塘夯土建筑F10形制及所属院落形态辨析

韩蕙如(北京大学考古文博学院)

雷兴山(首都师范大学历史学院)

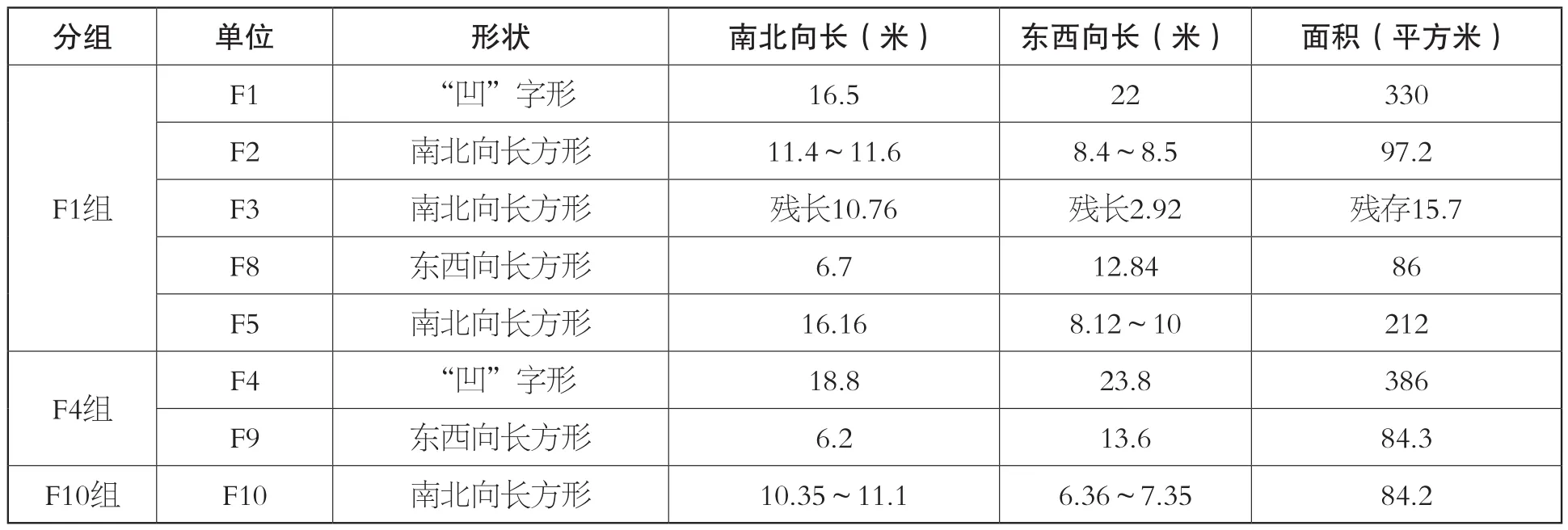

1999年至2002年,由陕西省考古研究院(时称陕西省考古研究所)、北京大学考古文博学院(时称北京大学考古文博院)和中国社会科学院考古研究所联合组成的周原考古队,分三个发掘季度,在周原遗址云塘村西南进行大规模发掘,共发现10座夯土建筑及院墙等相关遗存[1]。这10座夯土建筑可分为F1、F4和F10三组。

F1组包括F1、F2、F3、F8、院墙,以及西院墙外的F5,前四者组成一个院落(本文称为“F1组院落”)。F4组包括F4、F7、F9,这三座建筑组成一个院落(本文称为“F4组院落”)。F10组包括F10、墙1,以及墙1西侧外的夯土2、踩踏面等遗存。其中F1组发掘面积最大,完整揭露了建筑和院墙等遗迹,遗存保存状况相对最好。F4组发掘面积次之,遗迹保存状况相对较好。F10组发掘面积最小,仅揭露了F10及其西侧的遗迹。

以往对于F1组和F4组研究较多,而对F10组遗存的认识,目前还仅见于发掘简报。受发掘面积、保存状况所限,笔者认为,原简报对F10及相关遗存形制与性质的认识有误。

“以整看残”,是判断破坏严重或仅发掘局部遗存的形制及性质的有效方法之一。本文所谓的“以整看残”,是指通过比对相同文化、相同时间、相同区位等一定条件下的同类完整遗存,去复原和判断残存遗址或仅发掘局部遗存的形制与性质。

基于这种理念方法,笔者将发掘面积小、保存状况相对较差的F10组,与发掘面积大、保存状况较好的F1组、F4组进行对比,认为:F10所属院落(本文称为“F10组院落”),很可能与F1组、F4组院落形态相同,发掘所见F10及相关遗迹,应是F10组院落中的局部遗存,同于F1组院落的西侧局部。F10与F1组院落中的F2形制、性质相同,是其所属院落中的西侧厢房式建筑。下文即对此试作分析,敬请方家指正。

一 F10组与F1组、F4组院落形态比较

F10组遗存是一个院落的局部,从F1组与F4组院落特征、分期年代、建筑方向以及当时地表高度等方面判断,F10组院落应与F1组、F4组院落形态相同。依据是:

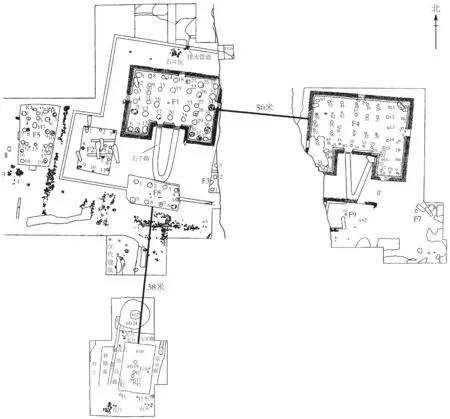

1.F10组遗存所在院落与F1组、F4组院落应同处于云塘齐镇建筑群中(图一)。

图一 云塘齐镇建筑群位置示意图

2002年的田野工作中,在F10南边“发现了成片夯土堆积”。2013年周原遗址聚落结构调查中,又发现F10发掘区的周围有夯土建筑遗迹[2]。2016年的大规模钻探中,亦确认在F10周围有大片夯土[3]。凡此表明,发掘所见F10及相关遗存,只是一个更大的夯土建筑院落(F10组院落)的一部分。

F1组与F4组相距约50米,F10组与F1组距离更近。原简报言“J1位于F1组建筑群与F10之间,北距F10北回廊0.30米,南距F1组建筑群中F8约35米”[4],加之F10北回廊宽约2.8米,可知F8距F10台基北端约38.1米。而“F10位于F1组建筑群南部,与主体建筑F1基本处于同一条中轴线上”,发掘者提出“F10当与F1组建筑群有密切关系”。笔者认为,上述“密切关系”表明,F10与F1组、F4组建筑同处于云塘齐镇建筑群中。

2.F1组与F4组院落形态相同,分期年代相同,相关建筑形制几乎完全相同,表明该区域同时期夯土建筑院落的形态及相关建筑的形制,很可能都基本相同。

(1)F1组、F4组和F10组年代相同,皆为西周晚期,不早于晚期偏早阶段。根据地层关系与出土陶器研究,简报认为,“F1~F8的使用年代均在西周晚期,属同期建筑”,其中F6的建造时间至少不早于西周晚期偏早阶段,F1、F4的建造时间则晚于F6的建造时间。F4基槽又叠压于F7基槽之上,F7基槽夯土叠压了H9、H19、H20、H21,而H9中发现的陶器“具有较晚期特征,时代约属西周中期偏晚或晚期偏早”,由此可以断定F7的建造时间至少不早于西周中期偏晚或晚期偏早。F10位于第③层下,“结合周边相关夯土与其他遗迹之间存在的打破或叠压关系和建筑物废弃堆积中的遗物”,发现废弃堆积中的遗物均体现出“较为明显的晚期特征”,因此简报断定“F10年代当在西周晚期或略早”。由上可言,F10组与F1组、F4组建造年代相同,甚至有可能是同一时间建造。

(2)F1组与F4组院落形态、建筑位置与形制,几乎完全相同。

F1是F1组院落中的主体建筑,平面呈“凹”字形,现存台基分为两级,中间部分柱础坑较稀疏,台基周围有一圈散水。院中有石子路,整体为口朝北的“U”字形,石子路南端紧贴F8,F8系该组建筑中的门塾建筑。

F4组院落中,F4为该组建筑中的主体建筑,平面亦呈“凹”字形,现存两级台基,面阔7间、进深6间,各比F1多一间,但中间部分柱础坑分布亦较稀疏,同F1相似,形成了大开间的庭堂结构。在F4台基周围也分布有一圈散水,与F9(门塾建筑)之间同样有一条“U”字形石子路。在F1周围发现有围墙,围墙连接了F8,并将F1、F2、F3包围在内,由此构成了一组“凸”字形结构的对称布局的院落。虽然在F4北侧居中部位开设探沟并未发现围墙和壕沟遗迹,但因探沟发掘存在一定的局限,且F4台基及其周边被破坏程度相较F1而言更为严重,尤其是F9东南部和F7,F9“西部和东南部均被晚期破坏,南部偏北正中有一个长条形的晚期大扰坑”,“F7仅存基槽部分,而且这一基槽极不规整”,因此并不能排除F4与F9周围存在围墙的可能性。F4组建筑极有可能是与F1组完全相同的“凸”字形院落。

F1组与F4组院落形态及相对应建筑遗存形制几乎完全相同的现象,表明该区域的建筑院落形态,有可能都是相同的。这也是本文重新辨析F10形制与性质的缘起与主要依据。

3.F10组院落与F1组院落中的建筑,基本处于同一“地面”。

从T0612西壁剖面图中可见,F1台基位于第③层下,保存高度距现地表约0.7米。因为F1存在两级台基,台基表面高于当时活动面约0.7米,即当时活动面与现地表的距离为1.4米[5]。而F2仅存一级台基,台基表面高于当时活动面0.35~0.5米,可知F2台基距当时地表约0.9~1.05米。

F10台基处于第③层下,保存高度距现地表约0.9米,台基高出当时活动面约0.6米,F10周围的活动面与现地表的距离为1.5米。由此可知,F10台基与F2台基,应建造于当时同一“地面”上,进一步说明了F10组与F1组建造年代同时或同时共存。

综上判断,F10组院落形态,应与F1组、F4组院落形态相同。

二 F10墙1特征分析

F10西侧墙1,与F2西侧围墙(即F1组院落的西墙)在形制等方面特征基本相同,表明墙1应是F10组院落的院墙。

在F10平面图上,墙1被写为“墙基1”。但根据简报正文描述,墙1高0.3米,在T0805南壁剖面图上也可见墙1实则有高出地面部分,而墙基是指墙低于地面的部分,因此F10西侧的墙不能被称为墙基。

墙1整体与F10台基平行,北侧被H124破坏,平面图显示,墙1在被H124破坏的位置处有拐弯迹象,虽然是弧形拐弯,与F1组西侧围墙直角拐弯有所不同,但这一迹象应可表明F10组墙1的形制,同于F1组西侧围墙的形制。

简报中关于H124和H125的相关认识,笔者有不同看法:

首先是编号问题。在F10平面图中,显示为H125打破H124,而在正文的描述中,通篇不见H125这一编号出现,只有J1这一单位,并有详细描述。经过图文比对,笔者认为图中的H125即为正文中的J1,本文将统一采用J1这一编号。

其次是H124和J1的关系问题。平面图显示J1打破了H124。简报对J1的具体描述中,也提到“开口于③A层下,打破H124”。在H124的介绍中提到“根据地层关系推断,H124的形成过程早于J1”,即表明H124是早于J1的。但简报在随后对J1内第①层堆积的描述中,又说“由于J1被H124破坏……推测该层堆积有相当一部分来自于H124下陷……”,即J1早于H124。这两种说法显然是矛盾的。

由于J1是周原遗址第一座经过正式考古发掘的西周时期水井,因此原简报对J1的形成认识不明确是正常的。参考商周时期其他遗址发现的水井,有助于对J1的认识。以郑州商城为例,目前郑州商城中发现的水井可分为两大类[6],其中一类水井是有井坑的,如92ZSC8II区的H104,井口平面呈圆形,井壁外侧有一近方形的井坑H105,H105内填土质地较坚硬,包含物较少。又如郑州电力学校J3,井口呈圆角长方形,在井的外侧有一椭圆形井坑H10,坑内填土经分层夯打,质地坚硬,包含物较少。此外,再如水利部十一工程局郑州办事处基建发掘中发现的1眼水井,井口呈圆角长方形,“该井的外侧也发现一个直径10米左右的圆形夯土坑……夯层明显,夯窝清晰”。这类水井的建造程序皆是先挖一个井坑,坑内填土或经过夯打,随后在坑中间下挖水井。

笔者推测J1和H124的关系存在两种可能:一是H124并非单独的灰坑,而是J1的井坑,在J1废弃后,由于出现了自然塌陷,于是在H124和J1内均发现有烧土块。二是H124并不存在,最初在F10北侧只有J1,而随着J1的废弃,出现塌落后,才在J1上部形成因塌陷而出现的H124。井口塌陷这一问题在周原遗址李家铸铜作坊发现的一座水井中也有出现[7]。

本文强调的是,由于H124破坏了墙1,因此无法看到原本向东拐弯的墙体。但至少可以明确的是,J1是在围墙外的,而并非在墙内,即F10北端墙与台基之间除所谓的“北回廊”外,未见其他重要遗迹。F1组院落西北部(即F2北部)亦是如此。

关于墙1南端亦存在疑问。平面图中的“墙基1”南端并无封闭线条,而是两条纵向的断线,这种画法在田野考古绘图中是不正确的。简报虽提到“南部与F10南端基本平齐”,但由于图中并未明确墙1的南界,因此不排除南端被破坏严重而无法绘出墙1南界的情况。

此外,简报还介绍了墙2的情况,墙2“位于F10台基南,呈东西向,宽0.20、残长7.5米”,但并未在图上绘出墙2的具体位置和形状。F2南侧亦有围墙。墙2既然位于F10南侧且呈东西向,因此,极可能是与墙1南延向东拐弯后相接,从而形成与F2南侧相同的围墙布局。

F10西侧墙1,“从墙体剖面看,形似等腰梯形,面宽0.60、底宽0.70、高约0.35米”,墙体为“纯净黄色夯土,致密而坚硬”。而F2西侧围墙,“从剖面看,围墙略呈梯形,墙脚部分两侧有所加宽,呈护坡状,墙体向上略收。墙体由密度很大的纯黄土夯筑,比建筑台基坚实紧密。现存墙体部分高出地面0.05~0.56米,墙体宽约0.7米”,可见二者剖面皆呈梯形,宽度也皆为0.7米,墙体的材质和质地亦完全一致。

对墙1及其形制的确认,进一步表明,F10组遗存应为一个院落,该院落形态如同F1院落一样,也可能是呈“凸”字形。

三 F10形制与周边遗迹分布形态探讨

F10性质应为F1组中的F2;墙1西侧的夯土,应为F1组中的F5。表现在:

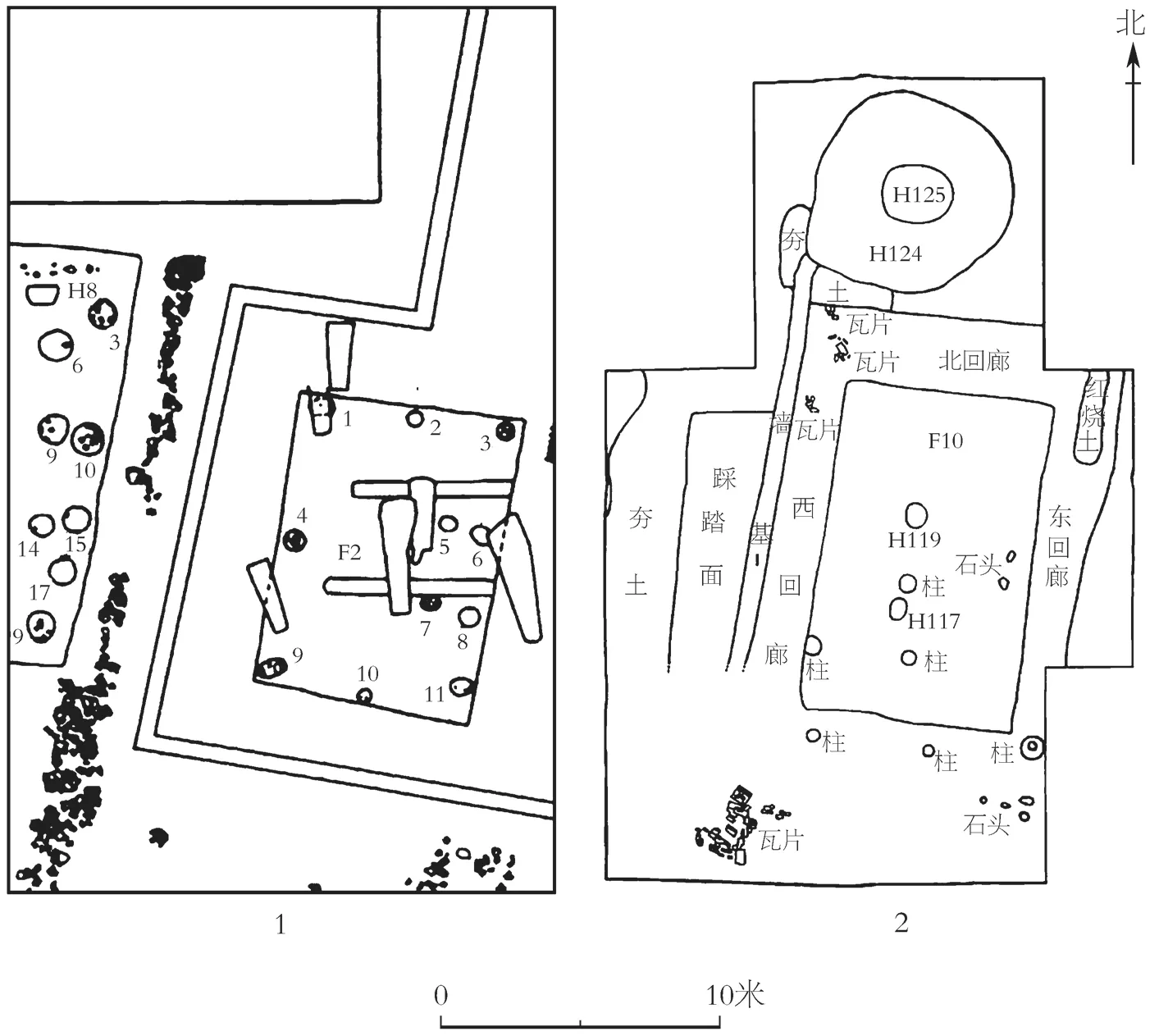

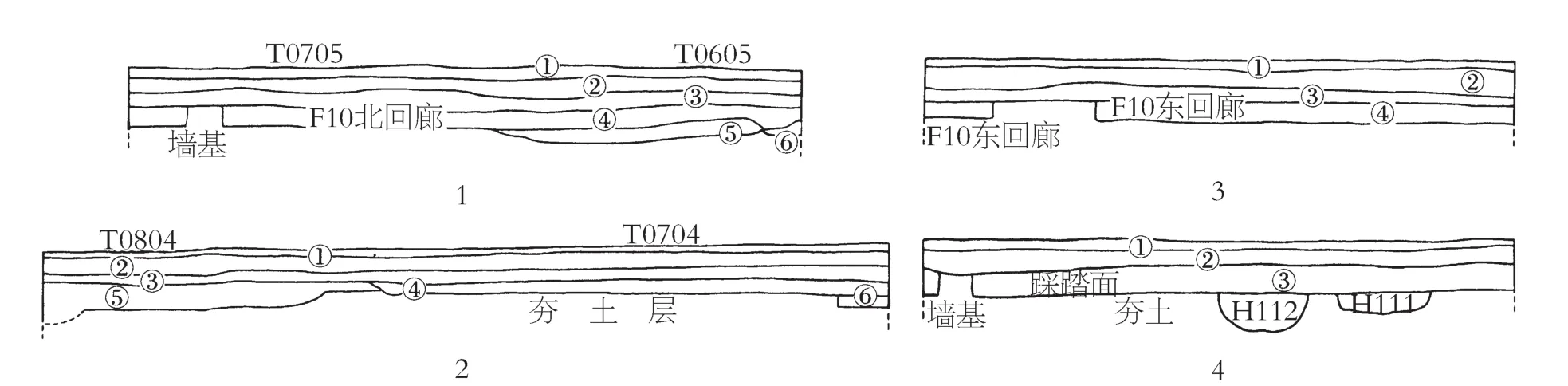

1.F10与F2形制近乎完全相同(图二)。

图二 F2与F10局部对照图

在云塘建筑群内,已发现的有明确形制边界的房屋可分为东西向和南北向两大类。其中F2、F3、F5平面呈南北向长方形;F1和F4呈“凹”字形,由于台基东西向长度大于南北向长度,可归为东西向类;F8和F9平面为东西向长方形(图一;表一)。由此可见,在F1组和F4组建筑中,东西向建筑为主体建筑和门塾建筑,即F1、F4和F8、F9。南北向建筑为厢房式建筑,如F2、F3为F1组中的附属建筑,分别居于F1的西南、东南两侧。F5处于F1组院落围墙西侧,其与F1组建筑的关系尚不明确,可能为F1组建筑外的一座附属建筑,当然也不能排除是另一组类似F1组的院落中的厢房类建筑的可能,但无论何种可能,F5都并非如F1、F4一般的院落主体建筑。

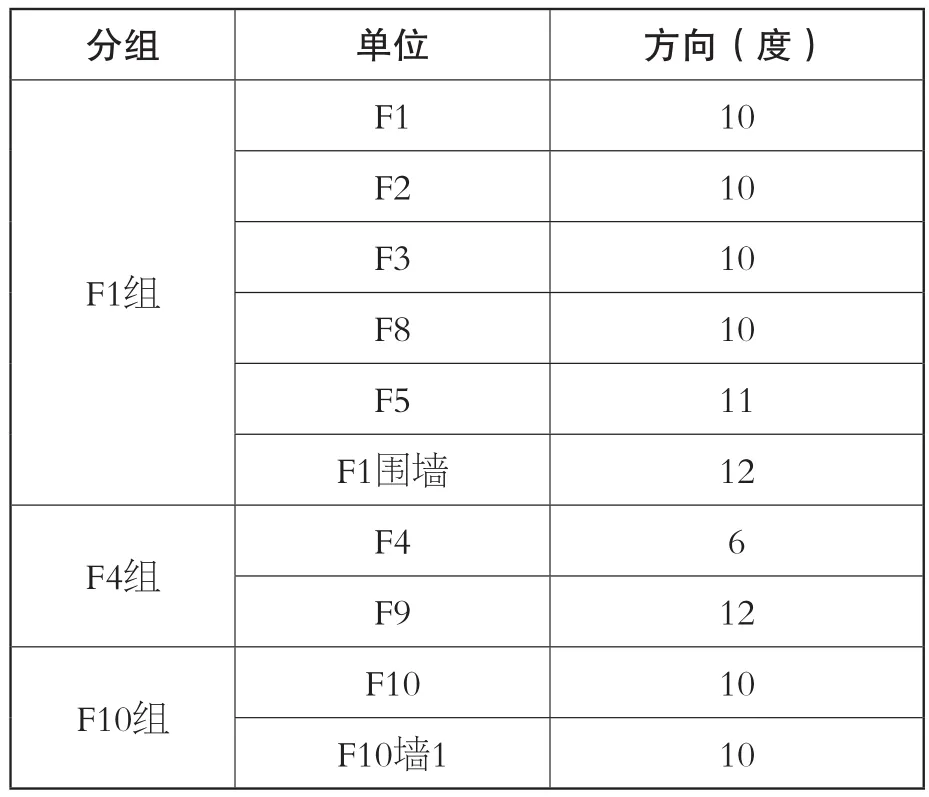

表一 云塘齐镇建筑群建筑形制登记表

根据简报发表的F10的形状与尺寸,可知F10平面整体呈南北向长方形,南北长10.35~11.1、东西宽6.36~7.35米,而F2同样为南北向长方形,其南北长11.4~11.6、东西宽8.4~8.5米。在尺寸方面,F2整体略大于F10,但实际面积相差不大,如F1和F4,平面形状完全一致,F4尺寸也略大于F1,这种情况在该建筑群中并非特殊现象。此外,F2和F10的台基四周均未发现明显的台阶遗存。据此,笔者认为,F10并非主体建筑或门塾类建筑,而是厢房类建筑。

F10及墙1,与F1组、F4组院落中对应遗存的方向基本一致,均呈东北-西南走向。

F1、F2和F3在以西边为准的情况下方向皆为北偏东10°,F8以中轴线为准的情况下方向亦为10°,F4与F9方向分别为6°和12°,F10方向为10°,F10西侧的墙1与F10台基平行,方向亦为10°。据此可知,云塘齐镇建筑群内F2、F3、F5,与F10方向基本相同,F10墙1与F1围墙方向基本一致,均为东北-西南走向(表二)。

表二 云塘齐镇建筑群建筑方向登记表

三组院落对应遗存的方向几乎一致,也是F10组院落形态同于F1组、F4组院落的又一证据。

2.F10周边的遗迹分布形态,与F2周边遗迹分布形态,具有高度的相似性。

简报描述F10及其西侧遗迹的分布状况是:

(1)F10“西回廊北宽1.6、南宽1.75米,深度(低于房基台面)0.2米,长度约12米……回廊填土为深褐色,质地松软,夹杂木炭颗粒,并有水浸和少量淤土。底部有踩踏面,结构密实”。按简报描述,可知西回廊底部实为踩踏面[8]。

(2)F10组墙基1外西侧的踩踏面遗迹呈不规则片状,而墙基1和踩踏面的南界,在平面图中并未画出。

(3)在这墙基1西侧踩踏面之西,为一片状夯土,简报称其为“夯土2”,并称“夯土2位于墙1西侧,和F10台基在同一高度”。

由上述简报描述可知,F10主体台基西侧为简报所说的西回廊(活动面),西回廊以西为墙基1,墙基1西侧为一片踩踏面(或活动面),踩踏面以西则为一片夯土(建筑)。

简报描述F2及其西侧遗迹的分布状况是:

(1)“台基四周有断续的红烧土活动面存在,颜色或红或青”。这种活动面其实为室外或院落的地面。在F1组和F4组院落内常见这种活动面,如:F1“门前和散水外有保存很好的活动面,经火烧成青色或红色,斑驳不一”;F3“现存台基表面比庭院活动面高0.46米”;“在F8两侧围墙的南侧分布有大片瓦砾遗迹,压在活动面上”;F4“主台基散水以外发现有活动面”等,这些院落中均有分布活动面的情况。

(2)在F2西院墙之西,“为一条瓦砾堆积带,由板瓦、筒瓦碎片组成,个别瓦保存完整。瓦砾堆积在活动面上”。由此可知F5与西围墙之间存在有活动面。

(3)在上述“瓦砾堆积带”或活动面之西,为夯土建筑F5。

由以上对比分析可见,F2和F5西侧的遗迹分布形态完全一致,尽管在具体的距离和尺寸方面并非完全一致,但其分布形态均为夯土台基—活动面—围墙—活动面—夯土台基。换言之,所见F10组遗存,可完全对应F1组遗存的西侧局部(图二)。

四 F10“回廊”新识

简报认为F10“属于典型台式夯土建筑……四面均有回廊”。笔者认为简报所谓F10四周的“回廊”并不存在,而极可能是F10组院落的活动面或夯土区。理由如下:

1.简报中关于F10“台基活动面”和房基“红烧土面”的提法,有不确切或错误之处。

简报称F10“回廊内形成的踩踏面低于台基活动面0.15~0.30米”,但实际上“台基活动面”这一说法是有问题的。“台基活动面”一般是台基使用期间在台基上部进行人类活动而形成的。由于F10台基曾被破坏,现在所见台基面,并非台基使用期间形成。因此所谓F10“台基活动面”是不存在的。

与此相关,简报称F10“房基与回廊内均有片状红烧土面”这一说法也有不确切之处。被破坏后的台基面上所见的烧土痕迹存在这样一种可能:被火烧过的原台基活动面之下,会保留有一定深度的红烧土。在台基被破坏程度较低的情况下,现存台基表面仍可见红烧土,但该面已非使用时的活动面。

F10周围是被废弃堆积叠压的活动面,部分区域有被烧过的痕迹,这一现象与F1院落内尤其是F2周围有踩踏面、部分被烧过的情况一致。在F1组、F4组院落内,保存较好的活动面上常见火烧痕迹,如F8台基南侧活动面上有红烧土痕迹,F2台基四周也有断续的红烧土活动面。这些活动面都是院落内的地面。因此,从该区域建筑群普遍保存状况判断,F10中所谓“回廊内有片状红烧土面”[9],应是F10组院子中的活动面。

2.“南回廊”并不存在。

简报所谓的“南回廊”,并未在图中明确标出。简报称南回廊“东、西两端界限不明,土色略杂,踩踏面坚硬并有起皮现象”。笔者认为并非南回廊两端界限不明,而是南回廊并不存在。前文已提到墙1的南界在图上并未标明,可能是因为整个建筑的南侧被破坏较严重,图中的台基南界也许并非实际的南界,而是建筑和墙被破坏后形成的边界(线),真正的台基南界可能更靠南边。台基南侧所见三个柱洞中的西侧两柱洞也并非在台基外围,而是在原本的台基上[10]。因此台基南侧应并无回廊,只是和墙2之间有踩踏面,即院子内的活动面。

3.“北回廊”和“东回廊”也不存在,北回廊与东回廊的外侧线条应为不同夯土基槽间的界线。

北回廊和东回廊在图上分别有明确的北线和东线。笔者认为这两处线条存在两种可能,一是两处活动面范围的边线,二是台基下部夯土基槽的线条。

通过简报所发表的探方剖面图可知,T0705东壁显示第④层底部为活动面。在T0705与T0605北壁剖面图中,第⑤层和第⑥层之间存在十字交叉线(这种画法是错误的),第④、⑤、⑥层都是倒塌堆积,它们之下是建筑使用时期的活动面,表明越朝东活动面越靠下,或是因院子中部地面存在下沉情况。

T0805南壁剖面图反映了F10西侧的墙1及其以西的踩踏面和夯土的关系。结合平面图来看,这一区域中踩踏面和夯土之间的线条,既有可能是踩踏面与夯土之间的界线,也有可能是夯土块之间的线条。由平面图可知夯土块和东回廊、北回廊基本平行。T0704与T0804位于F10南侧,但在剖面图上显示第④~⑥层叠压于夯土之上,意味着在F10台基以南仍分布有夯土(图三)。因此,有理由怀疑上述踩踏面和夯土之间的线条,也有可能是夯土基槽的线条。

图三 F10探方剖面图

综上,简报所称F10四周的“回廊”并不存在,F10并不是特殊的回廊式建筑。F10周围分布的活动面,应是F10组院落中的地面。

五 结语

本文从四个角度辨析了F10组遗存的形制与性质,确认了F10组院落的存在与形态。F10的形制与性质与F1组院落中的F2一致,其西侧墙1为F10组院落的院墙,四周“回廊”实为F10组院落的活动面或夯土区。F10组院落与F1组、F4组院落同属于云塘齐镇建筑群,三组院落形态相同。

通过研究,不仅纠正了以往关于F10建筑形制的一些认识,还揭示了该区域建筑院落的形态特征,在一定程度上有益于对周原云塘夯土建筑性质、建筑群形态、建筑礼制等问题的深入探究。

注释:

[1]a.周原考古队:《陕西扶风县云塘、齐镇西周建筑基址1999~2000年度发掘简报》,《考古》2002年第9期;b.陕西省考古研究所:《陕西扶风云塘、齐镇建筑基址2002年度发掘简报》,《考古与文物》2007年第3期。

[2]资料现存周原考古队。

[3]资料现存周原考古队。

[4]原简报所言方向有误,应为“南距F10北回廊0.30米,北距F1组建筑群中F8约35米”。

[5]此处“现地表”是指发掘前的地表,即耕土层表面;“当时地面”是指建筑使用时期的地面。

[6]宋国定:《试论郑州商代水井的类型》,河南省文物研究所编:《郑州商城考古新发现与研究(1985—1992)》,第90~97页,中州古籍出版社,1993年。

[7]据发掘者回忆。

[8]本文中的活动面、踩踏面、地面表示的含义相同。

[9]简报言“其中以东北角保存最好,系草拌泥经过火烧形成”,这里的草拌泥并未说明所代表的含义。

[10]F10南侧三个柱洞中最东的一个柱洞,位于F10东边线以东,其形制也与F10台基上所见柱洞有异,故该柱洞可能不是F10台基上的柱洞。关于其性质,尚待进一步研究。