自尊对大学生亲社会行为的影响:一个有调节的中介模型

李娇娇 徐碧波 陈晓云 尹锡杨 陈梅

摘要为探讨自尊与大学生亲社会行为的关系,以及共情和道德推脱在二者关系中的作用机制,采用自尊量表(SES)、青少年亲社会倾向量表(PTM)、人际反应指针量表(IRI-C)、道德推脱问卷对677名大学生进行调查。结果发现:(1)自尊显著正向预测大学生亲社会行为;(2)共情在自尊与大学生亲社会行为间起中介作用;(3)道德推脱在自尊对大学生亲社会行为影响中有显著调节作用,具体而言,在高道德推脱水平群体中,自尊对亲社会行为的影响更大;(4)道德推脱在共情影响亲社会行为过程中调节作用不显著。

关键词:自尊;亲社会行为;共情;道德推脱;大学生

分类号B848

DOI: 10.16842/j.cnki.issn2095-5588.2022.02.001

1问题提出

亲社会行为是指个体在与他人交往中,表现出符合社会期望且有益于他人和社会的行为(王美芳, 庞维国, 1997; 胥兴春, 李欢, 刘雅丽, 2021)。国内外大量研究表明,亲社会对个体与社会发展有着重要的价值与意义。一方面,研究发现,亲社会行为倾向越高的个体,应对和处理负面情绪的方式会更加积极(李明霞,郑昊,刘正奎, 2019),同时人际关系也更为和谐,心理健康水平也越高(Nelson, Layous & Lyubomirsky, 2016; Wang, Wang, Deng & Chen, 2019)。另一方面,研究也指出,亲社会行为能提高个体的适应能力,促进社会的健康发展(肖凤秋,郑志伟,陈英和, 2014)。亲社会行为是大学生社会性发展的重要内容,而且他们的亲社会行为现状能部分反映整个社会的未来趋势,因此明晰大学生亲社会行为的发生机制具有重要的意义。

艾森伯格的亲社会理论认为,在非紧急情境下,人格因素和认知因素是影响个体助人意愿的主要决定因素(Eisenberg, 1987)。基于此,学者从人格角度出发探讨亲社会行为的发生机制,发现自尊是亲社会行为的重要前因变量(张文新, 1997)。自尊通常被认为是个体对自己整体性的自我评价,指个体在具体领域中对自己价值和能力的特定评价(袁言云,王志航,孙庆, 等, 2022; 张雅文,张琪,庞芳芳, 2021; Rosenberg, 1965)。已有研究表明,自尊作为一种人格因素,对青少年亲社会行为有着重要的预测作用(郑显亮, 顾海根, 2012; Leary & MacDonald, 2003)。此外,自尊对亲社会行为的影响不仅发生在真实的社会交互情景之中,而且这种影响也存在于虚拟的网络世界中,如研究者发现高自尊可以正向预测大学生网络利他行为(郑显亮, 顾海根, 2012)。具体来说,高自尊的个体对自身评价更为积极,相信自己有能力,因此会更愿意帮助他人;而低自尊的个体会对自身评价更为消极,认为自身面临较多障碍,这会阻碍他们表现出亲社会行为(郑庆友, 卢宁, 2016;Moscardino, Miconi & Carraro, 2020)。综上,提出假设1:自尊显著正向预测大学生亲社会行为。

尽管以往研究揭示了自尊对亲社会行为的直接影响,但并未深入分析其中的内在影响机制。国内外研究证实,自尊与共情显著相关,如研究发现,护理专业学生的自尊与共情呈正相关,提升个体自尊水平利于共情能力的发展(朱宏锐,曾慧,吕晓凡等, 2016);Plata Ordo?ez(2010)等人研究发现自尊与共情显著相关。同时,亲社会理论也认为,认知因素是影响个体助人意愿的主要决定因素之一。认知取向的研究者认为,共情是通过对他人内在的情绪状态进行认知,从而产生体验他人情绪的能力,是影响助人行为的重要认知因素(Hoffman, 2001)。研究也发现,共情可以影响个体的亲社会行为,例如王文超和伍新春(2020)对灾后青少年亲社会行为的追踪研究发现,共情能力可以直接预测个体亲社会行为。同时,来自认知神经科学的相关证据表明,当个体发现他人处于痛苦之中时,其额下回等区域会被激活,并产生与他人痛苦感相似的感受,而這种痛苦感受可以通过做出亲社会行为得到缓解(肖凤秋, 郑志伟, 陈英和, 2014)。这一结论在实证研究中也得以验证,个体的共情能力会不同程度地促进其做出亲社会行为(孙炳海, 苗德露, 李伟健, 张海形, 徐静逸, 2011)。基于上述研究成果,提出假设2:共情在自尊与亲社会行为间发挥中介作用。

然而,并不是所有高自尊水平的个体,都会有较多的亲社会行为。关于这方面的研究结果并不一致,一部分研究发现自尊与亲社会行负相关(张潮, 张佳楠, 2015),而另外一部分研究认为两者之间没有相关性(Castellanos, 2002)。因此,本研究认为可能存在一些变量,调节了自尊与亲社会行为的关系。班杜拉在社会认知理论的基础上提出了道德推脱概念,认为道德推脱是个体产生道德行为(如助人行为)和不道德行为(如攻击行为)的重要认知机制(Bandura, 1999)。道德推脱是指个体一些特定的认知倾向,个体会重新定义自己的不道德行为,以尽可能减少自己的责任,降低对受害者痛苦的认同,进而调节自己的助人行为或者攻击行为。杨继平(2011)等研究认为,个体均有内在的道德标准,个体依靠其调节自己的行为,从而表现出与道德标准相符合的亲社会行为,然而道德推脱会使个体的这种一致性受到破坏,做出违反道德标准的行为,产生较少的亲社会行为。具体来说,高道德推脱水平的大学生,在面临亲社会情境时,试图避免承担责任,会无视他人的需求,因而自尊对亲社会行为的预测作用将增强。而当大学生的道德推脱水平较低时,自尊对亲社会行为的预测作用变得更弱。相关研究也证实,道德推脱可以显著调节自尊对攻击行为的影响(张雪莲, 王瑞邦, 2021),即自尊在个体低道德推脱水平时,对攻击行为的负向预测作用更强,这也从侧面反映了道德推脱的作用。鉴于此,提出假设3a:道德推脱可以显著调节自尊对亲社会行为的影响。

Bandura(1999)的道德推脱理论认为,个体都有自己的道德判断标准,会引导个体做出道德行为(如亲社会行为),避免不良行为发生。具有高道德推脱水平的青少年会使用道德推脱机制,对欺负行为进行重新建构,使欺负行为合理化,表现出更多的欺负行为(Orue & Calvete, 2019),进而减少了亲社会行为。根据风险增强模型观点(蔡妤荻, 叶宝娟, 2016),一种风险因子(道德推脱)会增强另一种风险因子(低共情)对行为结果的不良影响(低亲社会行为)。相关研究也证实,道德推脱在个体冷酷无情特质与攻击行为间起调节作用,即道德推脱水平越高,个体冷酷无情(低共情)特质越能预测个体的欺负行为(低亲社会行为)(方杰, 王兴超, 2020),因此,研究推测道德推脱能调节共情对亲社会行为的影响,相关研究也证实了道德推脱可以调节一些个体特质(如共情等)与攻击行为之间的关系(Gini, Pozzoli & Hymel, 2014; Wang et al., 2017)。低道德推脱水平的个体更容易共情,在他人危难之际伸出援手,因为表现出更多的亲社会行为,而高道德推脱水平的个体为了避免承担责任,不会察觉他人的需求,表现出较少的亲社会行为。因此,提出假设3b:道德推脱可以显著调节共情对亲社会行为的影响。

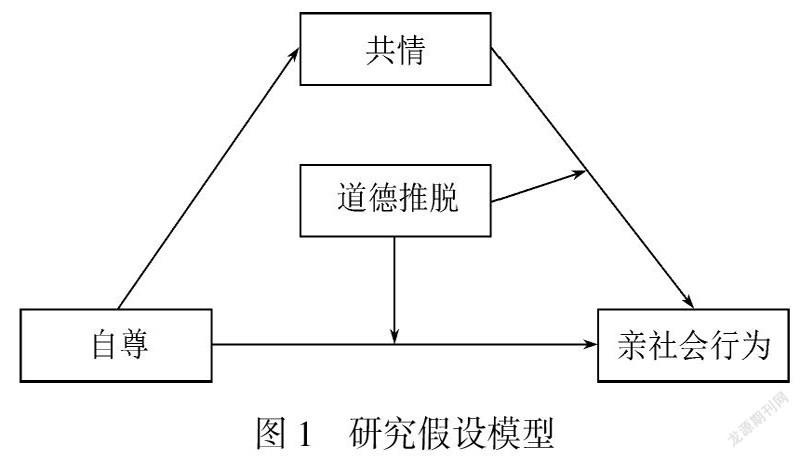

综上所述,本研究拟在以往研究的基础上,探讨自尊如何影响大学生的亲社会行为,并探究道德推脱在上述关系中的调节作用,以揭示自尊何时影响亲社会行为的问题,丰富自尊对大学生亲社会行为的影响研究,为促进大学生亲社会行为的发生提供实证支持(图1)。

2方法

2.1被试

采用方便抽样法,从广东省三所高校选取了807名大学生作为研究对象。剔除无效问卷后,最终得到有效问卷677份,有效回收率84%。其中男生194人,女生483人;大一282人,大二248人,大三115人,大四32人;城镇350人,农村327人;独生子女158人,非独生子女519人。

2.2研究工具

2.2.1自尊量表(SES)

该量表由罗森伯格(Rosenberg)于1965年编制(Rosenberg, 1965),由10个条目组成,总分范围是10~40分,分数越高,表示自尊水平越高。该量表是目前国内使用最广泛的测量青少年自尊的工具之一,具有良好的信度和效度(程素萍, 崔倩倩, 2010; 田录梅, 张向葵, 于海峰, 2003)。该量表的内部一致性系数为0.84。

2.2.2人际反应指针量表(IRI-C)

采用Davis编制,国内张凤凤等(2010)修订的人际反应指针量表,共22个条目,包括共情性关心、观点采择、想象力、个人痛苦4个维度,具有较好的信效度。该量表采用5点计分,得分越高,表示共情能力越强。该量表的内部一致性系数为0.80。

2.2.3青少年亲社会倾向量表(PTM)

采用美国心理学家Gustavo Carlo 编制,国内寇彧等(2007)修订的量表,修订后的维度划分适用于中国的青少年样本,包含23个条目,包含公开的、匿名的、利他的、依从的、情绪的、紧急的6个维度,本量表采用5点计分,得分越高,代表个体的亲社会行为倾向越高。该量表的内部一致性系数为0.92。

2.2.4道德推脫问卷

采用Bardure等编制,国内杨继平等(2010)修订的道德推脱问卷。问卷由32个题目组成,包括道德辩护、责任分散、责备归因、有利比较、委婉标签、责任转移、扭曲结果和非人性化八个维度。问卷采用5点计分,分数越高,表示道德推脱水平越高。该问卷在中国文化背景下使用较广泛,具有良好的信效度(Wang et al., 2017)。该量表的内部一致性系数为0.93。

2.3共同方法偏差检验

采用Harman单因素检验法,将四个变量所有条目进行因素分析,结果显示,特征值大于1的因子有18个,第一个因子解释的变异量为14.79%,远低于40%的临界标准,因此本研究不存在明显的共同方法偏差效应。

3结果

3.1变量间描述统计及相关分析

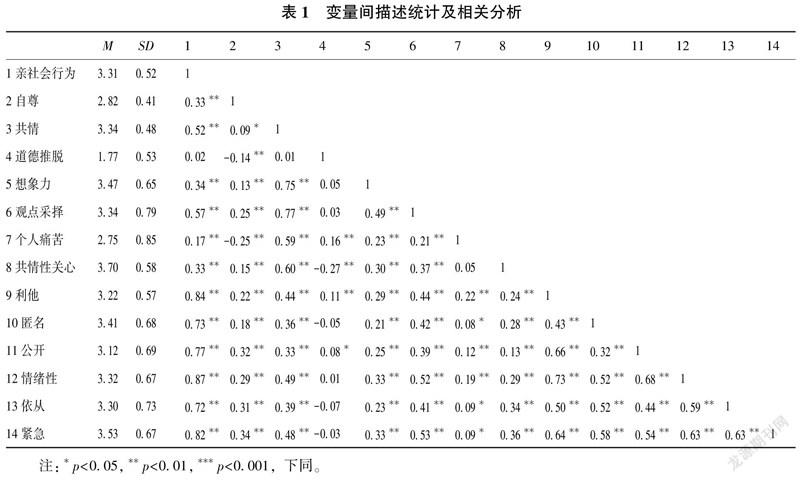

对自尊、共情、道德推脱以及亲社会行为四个变量进行描述统计及相关分析,结果见表1。结果发现,自尊、共情和亲社会行为两两显著正相关,自尊与道德推脱呈显著负相关;道德推脱与共情维度的个人痛苦呈显著正相关,与共情性关心呈现显著负相关,与想象力、观点采择维度相关不显著;道德推脱与亲社会行为维度的利他和公开呈显著正相关,与匿名、情绪性、紧急、依从维度相关不显著。

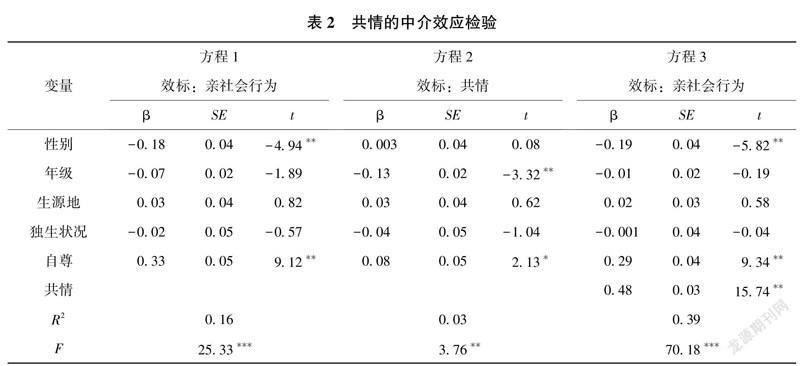

3.2自尊与亲社会行为关系:有调节的中介模型检验首先采用SPSS宏程序PROCESS模型检验共情在自尊与亲社会行为间的中介效应,结果显示,在对人口学变量(性别、年级、生源地、独生状况)进行控制的条件下,自尊对亲社会行为的直接预测作用显著(β=0.33, p<0.01),当放入中介变量共情后,该直接作用依然显著(β=0.29, p<0.01),自尊对共情的直接预测作用显著(β=0.08, p<0.05),共情对亲社会的预测作用也显著(β=0.48, p< 0.01)。另外,偏差校正的百分位Bootstrap方法检验表明,共情在自尊与亲社会行为间的中介效应显著,效应值为0.06,Boot SE=0.001,95%的置信区间为[0.001,0.090],中介效应占总比14.29%。

第二步,采用SPSS宏程序PROCESS的模型15进行调节效应分析,在控制性别、年级、生源地、独生状况的情况下,检验道德推脱的调节效应(见表4)。结果表明:将道德推脱放入模型后,自尊和道德推脱的乘积项作用显著(β=0.17, p<0.05),说明道德推脱可以显著调节自尊对亲社会行为的影响;共情与道德推脱的乘积项作用不显著(β=0.13, p>0.05),说明道德推脱对共情与亲社会行为关系的调节作用不显著。为了更清楚地揭示调节效应,绘制了简单斜率图(见图2),结果表明,当个体的道德推脱水平较高时,自尊对亲社会行为的正向预测作用显著(β=0.44, p<0.001);当个体的道德推脱水平较低时,自尊对亲社会行为的预测作用变得更弱,但仍然显著(β=0.26, p<0.001),即相对于低道德推脱水平个体而言,自尊对高道德推脱水平个体的亲社会行为影响更大。

4讨论

自尊作为一种人格变量,是个体亲社会行为的重要影响因素,研究发现自尊显著正向预测大学生亲社会行为,支持了假设1。这与以往研究结论是一致的(冀艳玲, 2021; 郑显亮, 顾海根, 2012 ; Leary & MacDonald, 2003),并验证了艾森伯格的亲社会理论,即自尊作为人格变量,是个体亲社会行为产生的重要影响因素。具体来说,自尊反映了个体是否受到他人重视的程度,高自尊的个体通常拥有良好的人际关系,在人际互动中,会表现出更多的积极行为(如亲社会行为)。也有研究指出,高自尊水平的个体具有一定的亲社会价值倾向,且会将这种倾向付诸于实际行动,进而表现出更多的亲社会行为(寇彧, 2018; 李谷, 周辉, 丁如一, 2013)。

结果显示,共情在自尊与亲社会行为间的中介效应显著,部分中介了二者之间的关系,支持了假设2。具体来说,自尊不仅可以直接影响大学生亲社会行为,还可以通过共情间接影响亲社会行为,这与已有研究结论是一致的(李硕, 2018; 孟欢蕾, 朱海东, 贾晓珊, 冯雪, 2021),并验证了亲社会理论观点,即认知因素对个体亲社会行为具有重要影响,共情作为一种认知因素,可以显著预测个体的亲社会行为(Hoffman, 2001)。一方面,自尊能显著正向预测大学生共情能力,即自尊水平高的大学生,对自我有比较清晰和积极的认识,能与他人产生共鸣,在他人遭遇不幸时,能够给予积极的关注,理解他人;而自尊水平低的大学生,有较低的自我评价,当他人处于困境中时,认为自己没有能力帮助他人,进而产生移情回避,这与前人研究是一致的(朱宏锐, 曾慧, 吕晓凡, 鲁丰华, 姬书瑶, 2016)。另一方面,研究还发现共情能显著正向预测大学生亲社会行为,即共情作为个体亲社会行为的保护因素,可以促进个体更多关注他人的感受和需要(Batson, Eklund, Chermok, Hoyt & Ortiz, 2007),从而更好地理解他人,做出亲社会行为。根据艾森伯格的亲社会理论观点,当个体的自尊水平较高时,对自身和他人有积极的认知和评价,更容易体验到他人情绪,充分理解他人,容易宽恕他人的行为(周炎根, 刘贤敏, 赵李华, 张岩, 2020),而宽恕可以增强个体的社交能力,促进亲社会动机(安连超, 张守臣, 王宏, 马子媛, 赵建芳, 2018),进而能够发展出较多的亲社会行为;而自尊水平低的大学生,经常有消极的情绪体验,在人际互动中没有充分的心理资源去理解他人,很难宽恕他人,进而较少做出亲社会行为。共情的中介效应提示高校教育工作者,可以通过提升大学生自尊水平与共情能力,来激发其做出更多的亲社会行为。

本研究还发现道德推脱可以显著调节自尊与亲社会行为的关系,支持了假设3a,并验证了班杜拉(1999)关于道德推脱的解释观点,道德推脱是影响个体产生道德行为(如助人行为)和不道德行为(如攻击行为)的认知因素。具体来说,相较于低道德推脱水平的大学生,自尊对于高道德推脱水平大学生的亲社会行为预测作用更强,理论上符合“雪中送炭”模式(刘丹霓, 李董平, 2017; Rueger, Malecki, Pyun, Aycock & Coyle, 2016)。具體来说,在该模式下,自尊的保护作用在个体高道德推脱水平时更加明显,当个体的道德推脱水平越高时,自尊的保护作用随之增大,相对于道德推脱水平低的个体而言,高道德推脱水平不仅不会降低自尊的保护作用,反而增强了其对亲社会行为的保护作用,道德推脱的风险作用得到缓冲,符合“韧性”的观点。道德推脱水平不同的大学生,会有不同的行为表现。自尊水平高的个体,在人际互动中对自己和他人有积极的认知,能更好地理解他人,此时即使拥有较高的道德推脱水平,但为了减轻内心的痛苦,维护自尊水平,个体会认知重建不道德行为(范翠英, 张孟, 何丹, 2017; 郑清, 叶宝娟, 姚媛梅, 陈佳雯, 符皓皓, 雷希, 游雅媛, 2017)。因此,道德推脱不仅不会削弱自尊对亲社会行为的影响,反而加强了其对亲社会行为的保护作用。该模式对于教育的启示是,可以对高自尊的保护作用给予更多的信心,对于高道德推脱的风险作用不必过于担心,可以将干预工作的重点放在自尊的培养上,从而激发个体产生更多的亲社会行为。

另外,道德推脱对共情与亲社会行为关系的调节作用不显著,假设3b没有得到验证,说明共情对亲社会行为的预测作用比较牢固。可能的原因是,个体亲社会行为和共情具有内在的一致性,具有较高共情水平的个体,更容易知觉到他人的需要和痛苦情绪,更懂得理解他人,从而产生同情心,做出亲社会行为(孙炳海, 苗德露, 李伟健等 2011; Roberts, Strayer & Denham, 2014),而这种预测作用不受道德推脱的调节作用影响,对于高共情的大学生来说,无论其道德推脱水平高低与否,在面临不道德情境(人际冲突等)时,更能理解他人,会重新建立对事件的认知,不会推卸责任,更能宽恕他人的冒犯行为,进而产生较多的亲社会行为。这与金童林等人的研究结论不一致(金童林, 陆桂芝, 张璐, 金祥忠, 王晓雨, 2017),金童林等人研究证实,道德推脱可以显著调节共情与攻击行为的关系,可能的原因是:虽然亲社会行为与攻击行为是两个相对立的行为,但中间还存在不作为这一中立情况。

总体而言,本研究结果具有以下意义:探讨了自尊对大学生亲社会行为的影响,进一步阐明了共情和道德推脱在其中的作用机制。启发高校要增加大学生人际交往的机会,促进其自尊水平和共情能力的提高,加强培养大学生的责任意识,激发他们发展更多的亲社会行为,构建和谐美丽的校园环境。

研究局限:一是本研究采用的研究设计是横向研究,无法揭示变量间的因果关系,未来研究可以采用纵向研究方法进行深入探究;二是本研究采用主观报告法,被试作答可能受到赞许性的影响,未来应该加强数据收集的客观性,避免给结果带来影响;三是本研究样本取样不均衡,性别、独生状况和年级样本都相差较大,未来应该注意样本的均衡性。

5结论

(1)自尊显著正向预测大学生亲社会行为;

(2)共情在自尊与大学生亲社会行为间起部分中介作用;

(3)道德推脱在自尊与大学生亲社会行为间起显著调节作用。

参考文献

安连超, 张守臣, 王宏, 马子媛, 赵建芳 (2018). 大学生宗教信仰、感恩、人际宽恕与亲社会行为的关系. 中国临床心理学杂志, 26 (3), 570-574.

蔡妤荻, 叶宝娟 (2016). 文化疏离感对汉区高校少数民族大学生幸福感的影响: 情绪调节策略的调节作用. 中国临床心理学杂志, 24 (1), 49-52.

程素萍, 崔倩倩 (2010). 大学生习惯性负性自我思维与自尊的相关研究. 心理科学, 33 (1), 207-209.

范翠英, 张孟, 何丹 (2017). 父母控制对初中生网络欺负行为的影响: 道德推脱的中介作用. 中国临床心理学杂志, 25 (3), 516-519.

方杰, 王兴超 (2020). 冷酷无情特质与大学生网络欺负行为的关系: 道德推脱的调节作用. 中国临床心理学杂志, 28 (2), 281-284.

冀艳玲 (2021). 大学生自尊与亲社会行为的关系: 情绪调节自我效能感的中介作用. 教育观察, 10 (13), 81-84.

金童林, 陆桂芝, 张璐, 金祥忠, 王晓雨 (2017). 特质愤怒对大学生网络攻击行为的影响: 道德推脱的作用. 心理发展与教育, 33 (5), 605-613.

寇彧, 洪慧芳, 谭晨, 李磊 (2007). 青少年亲社会倾向量表的修订. 心理发展与教育, 1, 112-117.

寇彧 (2018). 亲社会心态培育是社会心理服务的重要内容. 心理技术与应用, 6 (10), 595.

李谷, 周晖, 丁如一 (2013). 道德自我调节对亲社会行为和违规行为的影响. 心理学报, 45 (6), 672-679.

李明霞, 郑昊, 刘正奎 (2019). 农村青少年抑郁症状和亲社会行为的关系. 中国学校卫生, 40 (11), 1665-1668.

李硕 (2018). 初中生自尊与亲社会行为的关系研究: 共情的中介作用. 硕士学位论文. 吉林大学.

刘丹霓, 李董平 (2017). 父母教养方式与青少年网络成瘾: 自我弹性的中介和调节作用检验. 心理科学, 40 (6), 1385-1391.

孟欢蕾, 朱海东, 贾晓珊, 冯雪 (2021). 高中生自尊与亲社会行为的关系研究——一个有调节的中介模型. 兵团教育学院学报, 31 (3), 47-52.

孙炳海, 苗德露, 李伟健, 张海形, 徐静逸 (2011). 大学生的观点采择与助人行为: 群体关系与共情反应的不同作用. 心理发展与教育, 27 (5), 491-497.

田录梅, 张向葵, 于海峰 (2003). 运动员与非运动员大学生身体自尊及整体自尊研究. 心理学探新, 4, 55-58.

王美芳,庞维国 (1997). 艾森伯格的亲社会行为理论模式. 心理学动态, 5 (4), 37-42.

王文超, 伍新春 (2020). 共情对灾后青少年亲社会行为的影响: 感恩、社会支持和创伤后成长的中介作用. 心理学报, 52 (3), 307-316.

肖凤秋, 郑志伟, 陈英和 (2014). 共情对亲社会行为的影响及神经机制. 心理发展与教育, 30 (2), 208-215.

胥兴春, 李欢, 刘雅丽 (2021). 自尊与亲社会行为的关系: 来自元分析的证据. 心理技术与应用, 9 (8), 449-460.

杨继平, 王兴超, 高玲 (2010). 道德推脱的概念、测量及相关变量. 心理科学进展, 18 (4), 671-678.

杨继平, 王兴超 (2011). 父母冲突与初中生攻击行为: 道德推脱的中介作用. 心理发展与教育, 27 (5), 498-505.

袁言云, 王志航, 孙庆, 王东方, 尹霞云, 黎志华 (2022). 累积家庭风险与贫困儿童情绪问题的关系: 有调节的中介模型. 心理发展与教育, 38 (1), 100-108.

张潮, 张佳楠 (2015). 高职生自尊. 主观幸福感与亲社会行为的关系. 中国健康心理学杂志, 23 (4), 537-540.

张文新 (1997). 初中学生自尊特点的初步研究. 心理科学, 20 (6), 504-508.

张凤凤, 董毅, 汪凯, 詹志禹, 谢伦芳 (2010). 中文版人际反应指针量表(IRI-C)的信度及效度研究. 中国临床心理学杂志, 18 (2), 155-157.

张雪莲, 王瑞邦 (2021). 内隐—外显自尊对大学生攻击行为的影响: 道德推脱的调节作用. 经济师, 5, 13-18.

張雅文, 张琪, 庞芳芳, 官锐园 (2021). 认知行为团体与自助干预模式对大学生自尊及心理健康的干预. 中国临床心理学杂志, 29 (5), 1099-1103.

郑显亮, 顾海根 (2012). 人格特质与网络利他行为: 自尊的中介作用. 中国特殊教育, 2, 69-75.

郑显亮, 张婷, 袁浅香 (2012). 自尊与网络利他行为的关系: 通情的中介作用. 中国临床心理学杂志, 20 (4), 550-555.

郑友庆, 卢宁 (2016). 幼儿父母陪伴自尊和亲社会行为的关系. 中国学校卫生, 37 (1), 71-77.

鄭清, 叶宝娟, 姚媛梅, 陈佳雯, 符皓皓, 雷希, 游雅媛 (2017). 攻击行为规范信念对大学生网络欺负行为的影响: 道德推脱与网络道德的中介作用. 中国临床心理学杂志, 25 (4), 727-730.

周炎根, 刘贤敏, 赵李华, 张岩 (2020). 大学生自尊与宽恕的关系: 一个有调节的中介模型. 心理学探新, 40 (2), 188-192.

朱宏锐, 曾慧, 吕晓凡, 鲁丰华, 姬书瑶 (2016). 护理专业学生共情能力和自尊水平的现状及其相关. 解放军护理杂志, 33 (5), 1-4.

Batson C. D., Eklund, J. H., Chermok, V. L., Hoyt, J. L., Ortiz, B. G. (2007). An additional antecedent of empathic concern: valuing the welfare of the person in need. Journal of personality and social psychology, 93 (1), 65-74.

Bandura, A. (1999). Moral disengagement in the perpetuation of inhumanities. Personality And Social Psychology Review, 3 (3), 193-209.

Castellanos, A. G. (2002). A comparison of traditional vs. Montessori education in relation to children,s self-esteem, self-efficacy, and prosocial behavior. Doctoral dissertation or master,s thesis. Carlos Albizu University.

Eisenberg, N., & Miller, P. A. (1987). The relation of empathy to prosocial and related behaviors. Psychological Bulletin, 101 (1), 91-119.

Gini, G., Pozzoli, T., & Hymel, S. (2014). Moral disengagement among children and youth: a meta-analytic review of links to aggressive behavior. Aggressive Behavior, 40 (1), 56-68.

Hoffman, L. M. (2001). Empathy and moral development. Camgridge: Cambridge university press.

Leary, M. R., & Macdonald, G. (2003). Individual difference in trait self-esteem: A theoretical integration. In M. Leary & J. Tangney (Eds.), Handbook of self and identity(pp: 401-408). New York: Guiford Press.

Moscardino, U. U., Miconi. D. D., & Carraro L. C. (2020). Implicit and explicit self-construals in Chinese-heritage and Italian nonimmigrant early adolescents: Associations with self-esteem and prosocial behavior. Developmental psychology, 56(7), 1397-1412.

Nelson, S. K., Layous, K., Cole, S. W., & Lyubomirsky, S. (2016). Do unto others or treat yourself? The effects of prosocial and self-focused behavior on psychological flourishing. Emotion, 16 (6), 850-861.

Orue, I., & Calvete, E. (2019). Psychopathic traits and moral disengagement interact to predict bullying and cyberbullying among adolescents. Journal of Interpersonal Violence, 34 (11), 2313-2331.

Plata Ordo?ez., Otaya, MDCR., Méndez, JHM. (2010). Self-esteem and empathy in adolescents observers, aggressors and victims of bullying at a school in the town of Chia. Psychologia. Avances de la Disciplina, 4 (2), 99-112.

Rosenberg, M. J. (1965). When dissonance fails: On eliminating evaluation apprehension from attitude measurement. Journal of Personality and Social Psychology, 1 (1), 28-42.

Roberts, W., Strayer, J., & Denham, S. A. (2014). Empathy, anger, guilt: Emotions and prosocial behaviour. Canndian Journal of Behavioural Science, 46 (4), 465-474.

Rueger, S. Y., Malecki, C. K., Pyun, Y., Aycock, C., & Coyle, S. (2016). A meta-analytic review of the association between perceived social support and depression in childhood and adolescence. Psychological Bulletin, 142 (10), 1017-1067.

Wang, M. Z., Wang, J., Deng, X. L., & Chen, W. (2019). Why are empathic children more liked by peers? The mediating roles of prosocial and aggressive behaviors. Personality and Individual Differences, 144, 19-23.

Wang, X, C., Lei, L., Yang, J. P ., Gao, L., & Zhao, F. Q. (2017). Moral disengagement as mediator and moderator of the relation empathy and aggression among Chinese male juvenile delinquents. Child Psychiatry and Human Development, 48 (2), 316-326.

The Effect of Self-esteem on College Students,Prosocial Behavior:

A Moderated Mediation ModelLI Jiaojiao XU Bibo CHEN Xiaoyun YIN Xiyang CHEN Mei

(1 Guangzhou Huashang College, Guangzhou 511300, China)

(2 Hubei University, Wuhan 430062, China)

(3 Guangzhou Huashang Vocational College, Guangzhou 511300, China)Abstract

The aim of the present study was to investigate the relationship between self-esteem and college students,prosocial behavior, and the mechanism of empathy and moral disengagement in the relationship. A total of 677 college students were investigated by Self-esteem Scale (SES), Adolescent Prosocial Tendency Scale (PTM), Interpersonal Response Index (IRI-C) and Moral Disengagement Questionnaire. The results showed that: (1) self-esteem positively predicted prosocial behavior of college students; (2) Empathy played a mediating role in self-esteem and prosocial behavior; (3) Moral disengagement had significant moderating effect on self-esteem and prosocial behavior of college students. Specifically, self-esteem had a greater impact on prosocial behavior in groups with high levels of moral disengagement. (4)Moral disengagement had no significant moderating effect on the influence of empathy on prosocial behavior.

Key words: self-esteem; prosocial behavior; empathy; moral disengagement; college students心理技術与应用2022, Vol.10, No.2, 75-81Psychology: Techniques and Applications