田黄的地质成因与外观特征

——中华石帝之辨:“田”与“黄”

刘子琪,华雯娴,周征宇,3,4

(1.同济大学海洋与地球科学学院,上海 200092;2.上海竣豪职业技能培训中心,上海 200050;3.同济大学宝石及工艺材料实验室,上海 200092;4.上海宝石及材料工艺工程技术研究中心,上海 200092)

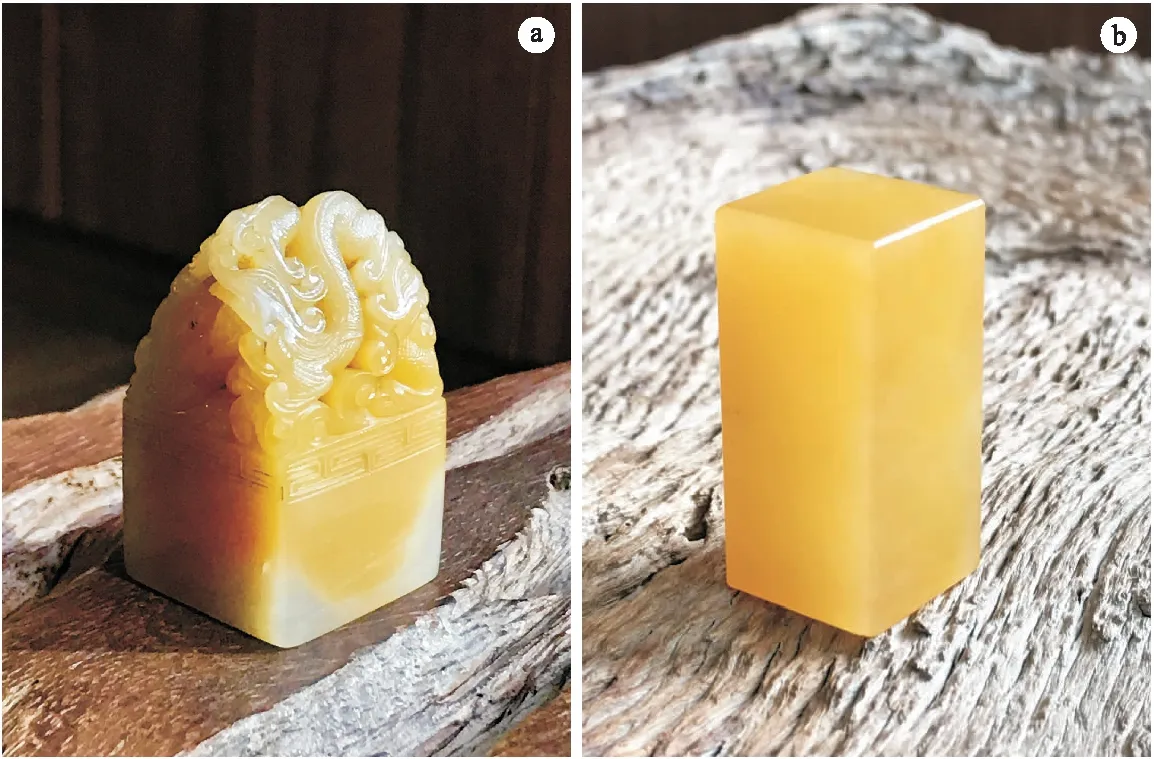

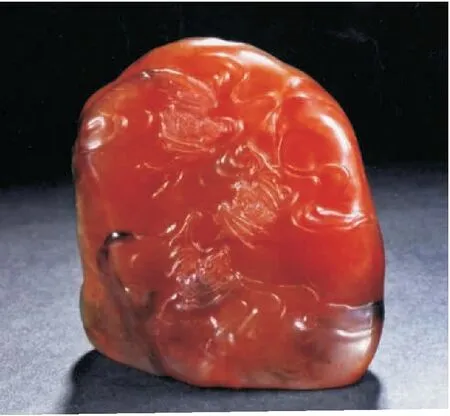

素有“中华石帝”之称的寿山田黄石,出产于福建福州寿山村,专指流经该村的8公里长的寿山溪及两侧田地中所产的独石中的一种,为寿山石主要产地高山坑头及附近几个矿脉经剥蚀、搬运和风化而成。据历史记载,田黄始用于明代,清代时为皇族所重视而名声大噪,并开始有了“一两田黄一两金”之说。事实上,目前一两优质寿山田黄的价格在拍卖市场上足抵得上百两黄金(图1)。

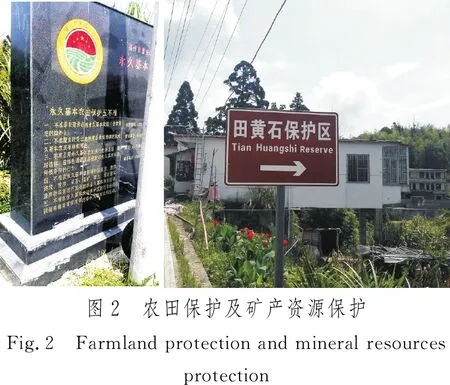

经过数百年的开采,寿山村“田黄一条溪”及沿溪两侧各50米中的田黄资源已然接近枯竭;同时经过多轮开采,当地的水土等受到了不少影响。为合理开发利用和保护寿山石资源及当地的生态环境,2000年福州市人民政府颁布第18号人民政府令,明令不得在寿山石保护区开采寿山石及田黄,并设置标志(图2)。

寿山田黄资源的稀缺使得田黄成为少数玩家的“玩物”:开门的成材田黄仅在拍卖行偶尔可见,而在普通印石市场常难见踪迹,使田黄成为曲高和寡的印界神话。原先不被重视和利用的10 g以下的小田黄也开始受到关注。资源的稀缺性和不可持续成为摆在所有田黄爱好者面前的一个窘迫难题。由此导致的直接结果是,许多尚未完全“成田”的掘性石乃至质地远逊田黄的“硬田”也成为市场所谓的“田黄”进行出售,使得许多不明所以的消费者对田黄的“美”产生质疑,众多消费者权益受到损害,许多田黄爱好者的消费热情和消费信心降低。

想要避免类似情况的发生,首先需要厘清何谓“田黄”。本文将从“田”和“黄”二字的由来、形成机理和地质背景进行探讨。

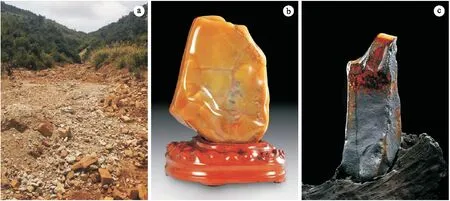

1 何谓“田”

“田”,顾名思义为耕种之农田,因最早的田黄是由寿山村当地村民在农田中发现而得名。究其原因,田黄之所以产自田中,是由于寿山石原生矿崩塌掉落,经寿山溪溪水的冲刷和搬运,而滞留在不同溪段或掩埋在溪边砂质泥层中,受河床及河流阶地中流水及土壤的浸染,长时间暴露在地表氧化环境下,经风化作用和水岩反应形成风化皮和红筋格(愈合裂隙),呈微透明-半透明,具有一定磨圆度的次生矿[2](图3)。

图3 寿山溪田黄采区(摄于2017年8月7日)Fig.3 Tianhuang mining area in Shoushan Creeka.寿山溪及两侧田地的田黄挖掘区;b.田黄挖掘地残留采坑

从田黄的地质形成过程可以看出,山洪及寿山溪流的搬运起到了至关重要的作用。然而,在数万年乃至数十万年漫长的地质历史时期,寿山溪河道不断变迁:原先河水浸润的河床成为露出水面的河流阶地;而残存在河床中的田黄也随之“迁移”到了河岸上,进而被埋藏在土壤层和砂砾层中,进一步遭受风化。显然,经过溪水浸润的河流阶地湿度适宜,又暴露地表遭受常年强烈的风化作用而土层发育,成为农作物生长的最佳场所,从而成为人们农耕地的不二选择。

因此,“田”之本意应指次生风化的过程。然而,严格意义上田黄的“田”并非专指农田,原因有二。

(1)田黄的形成以数万年甚至数十万年为单位计,远早于人类的出现及农耕史——即在田黄形成的时代,并没有人类的活动,也不存在所谓的农田。现今的田黄在农田中挖掘只是河岸阶地因其土质好及近水源而易被开发成农田的巧合;因此,将田黄的“田”与农田相对应,并不合理:近山脚处山坡及河流阶地中,均有可能产出田黄。

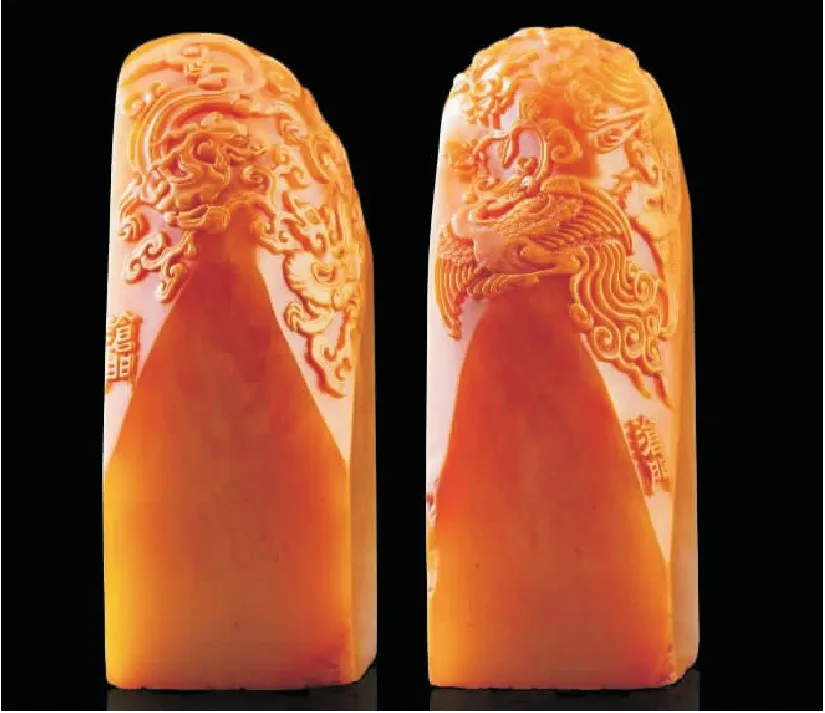

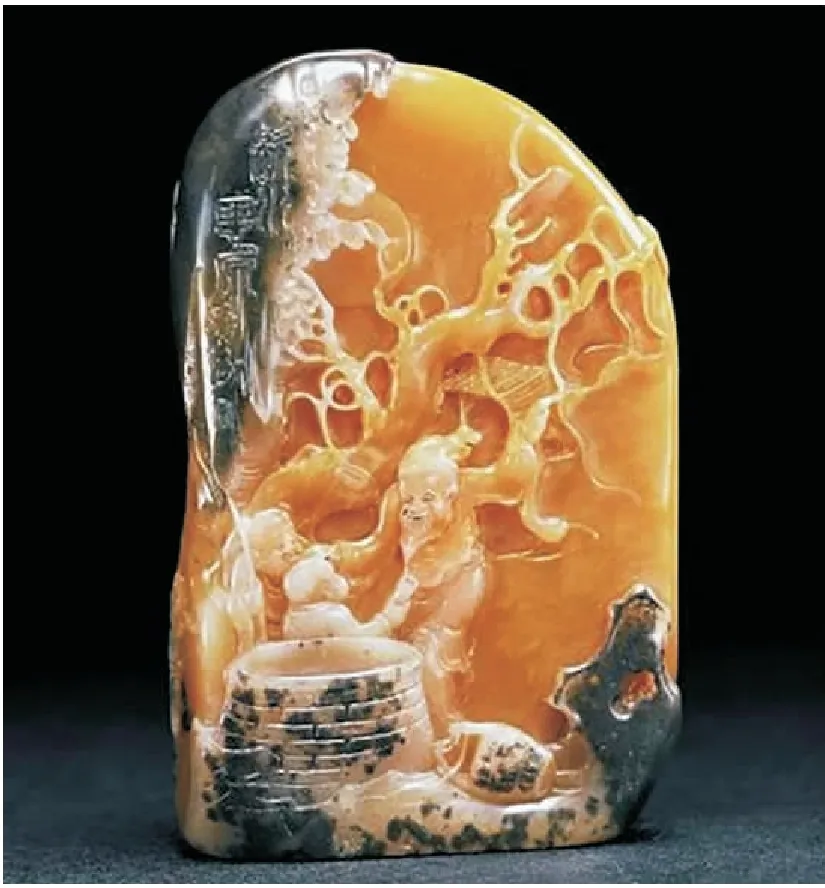

(2)寿山溪源头的坑头坂-上坂多位于近山脚处山坡一带,具有坡度且缺乏常年性流水,较少被开发成农田(图4a)。但上坂作为田黄的重要产区,曾产出了包括闻名遐迩的荣宝斋镇斋之宝的“田黄王”等经典田黄。此外,从多块经典的寿山田黄次棱角状外形(图4b,图4c)可以看出,其搬运距离不远,属于典型的“残坡积矿”。

因此,田黄的“田”指的是寿山石原生矿(即山坑石)搬离原生矿脉而埋藏在山坡及山脚土壤层及砂砾层的过程。一块原石是否为田黄,即不决定于挖掘地是不是农田,也不决定于埋藏地是不是一定有溪水;而决定于它是否经历了搬运作用,以及是否曾被埋藏于土壤层或砂砾层中。

图4 坑头坂-上坂(a)和田黄原石(b,c)Fig.4 Kengtouban-Shangban region (a) and rough Tianhuang (b,c)a.缺乏常年性流水;b.次棱角状荣宝斋“田黄王”[3];c.次棱角状乌鸦皮田黄(图片提供:田黄阁)

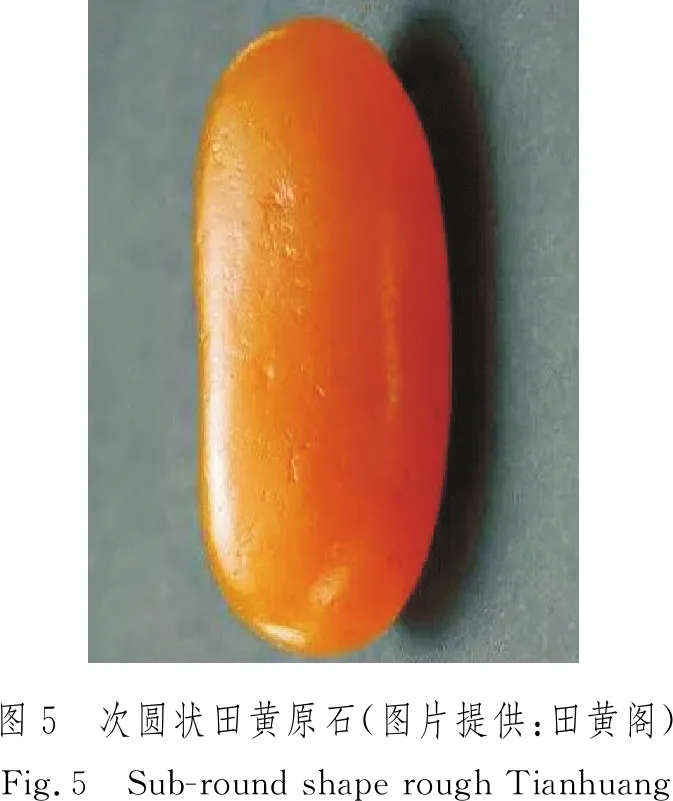

经历搬运与埋藏,自然导致田黄出现种种典型的外貌表征:(1)搬运滚磨过程中矿石棱角逐步被磨圆,多呈次棱角状(图4c)及次圆状外形(图5);(2)由于风化作用形成次生皮以及愈合裂隙,即常被称为的“皮”、“红筋格”,加之寿山高山系石种常具有的“萝卜丝纹”,三者合一被视为寿山田黄鉴别的基本要素[4-6]。然而,不能仅从形、皮、筋、丝认定为田黄,因为“田”之外,尚需“黄”。

秦铁崖只听说上元灯节上有一虎被烧死,没有亲身经历过,哪里想到花五奇在比武期间,居然还能认出灯节谋杀案的元凶。秦铁崖轻功不及花五奇,加上猝不及防,只能眼睁睁看着乔十二郎陷于极度凶险之境地。

2 何谓“黄”

初次接触田黄时,易误认为但凡“黄”石,带皮、筋、丝者均可称之为田黄。寿山石以颜色丰富而闻名,均产“黄色”山坑石种,例如黄荔枝、黄善伯等(图6),此类“黄”为原生色,即矿石在成矿结晶生长过程中形成的颜色。对于这类原生黄,由于其色是在“山”上还未经寿山溪搬运,即未经次生成矿作用就已形成,其色的形成与“田”的形成过程没有关联,并非田黄之“黄”,将这样的原生黄色山坑料命名为田黄显然不合适。

田黄之“黄”,应为“田”形成基础之上的“黄”,即田黄的黄色应当与搬运和埋藏作用有关,应为“次生”黄色:是由于崩塌的寿山石矿料暴露地表并在风化搬运过程中,在常温状态下由于地表土壤中或溪水中所溶运的矿物元素的溶蚀、浸染等作用,由表及里渗透而形成的颜色。

2.1 “黄”形成的条件

前人的研究表明,田黄的“黄”色主要为铁质氧化物与氢氧化物[2]。因此,“黄”的形成首先必须有富含铁质的次生环境,主要为2种。

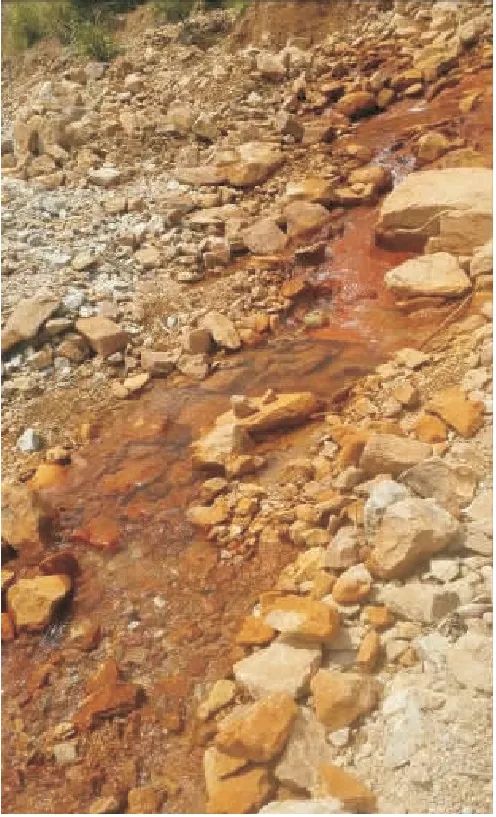

(1)溪流中的Fe:由于高山系山坑石、水坑石多含有黄铁矿(俗称“黑金沙”),黄铁矿极易风化而被流水带走,从而导致寿山溪流中常富含铁,进而导致位于河床中的石块表层常显示浓郁的红、黄色调(图7)。

(2)山坡及山脚土壤层/砂砾层中的Fe:由于河道迁移,原先的寿山溪河床成为溪流两侧的阶地,从当地土壤层的深褐色可以看出其富含铁,进而促使原先河床中的独石(冲积砾矿)在埋藏在阶地土壤层中而进一步被铁质浸染(图8)。

图6 具原生色的寿山石,貌似田黄而非“田黄”(图片提供:姚春茂)Fig.6 Shoushan stones with primary colour that look like Tianhuang but not Tianhuanga.银包金善伯冻石;b.寿山黄荔枝冻

图7 寿山溪流Fig.7 Shoushan Creek

图8 溪流附近的土壤层Fig.8 Soil layer near the creek

2.2 “黄”的肉眼表征

次生“黄”色与原生“黄”色的区别,是鉴定田黄必须解决的问题。田黄的黄与Fe质元素在次生风化过程中的浸染密切相关,由此产生2种现象。

(2)结构松散、杂质矿物及微裂隙等处,常可见颜色较深(图10)。这与上述微缺陷处Fe等元素更易浸染、充填有关。

2.3 无“黄”之田黄

对许多初识田黄的人而言,田黄似乎就应该是黄的,其实不然。

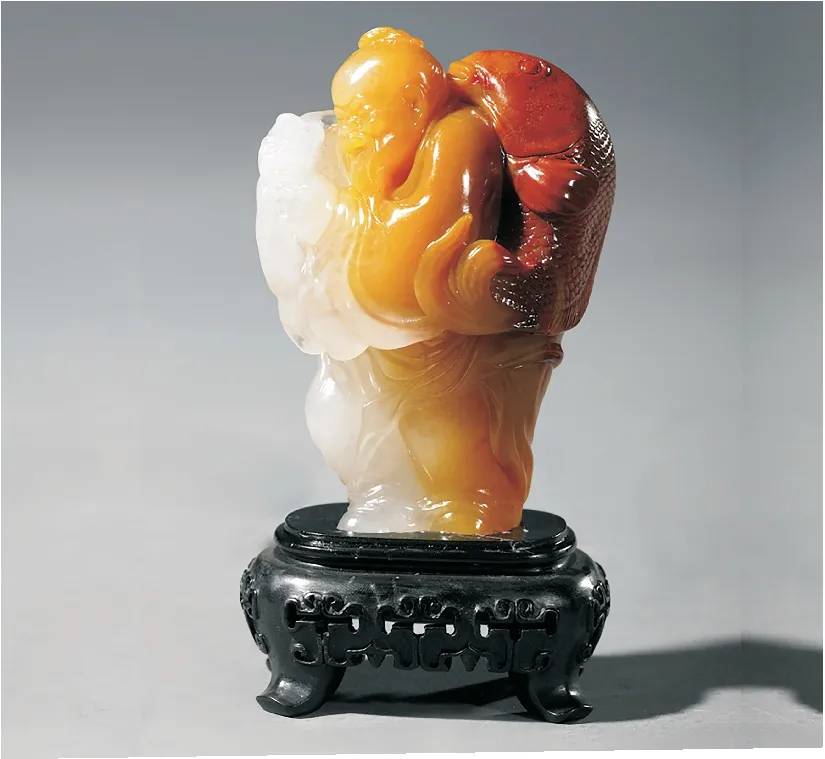

2.3.1 肉非“黄”的田黄

由于田黄是寿山山坑石(原生矿)崩塌而成,因而寿山田黄“肉”的颜色往往受控于寿山山坑石本身的颜色。田黄源头寿山高山系山坑石本身就以颜色丰富而闻名(图11),因而寿山田黄的肉除了黄色以外,还偶尔会出现“红肉”“褐肉(牛角)”甚至“白肉”,从而出现红田、牛角田、白田等多种颜色的田黄(图12)。

2.3.2 皮非“黄”的田黄

如前所述,田黄是由于在埋藏过程中,受溪水和土壤层中的矿物元素等浸染而成。显然,其风化皮的颜色和成分,也受控于所埋藏的土壤层的化学成分及颜色。

虽然寿山溪及沿岸阶地多数以黄色土壤层为主,但偶尔也可见白色砂砾层(图13)和黑色污泥层(图14)。因而受其影响,在寿山田黄中,除黄色石皮外,还常见黑色石皮(俗称“乌鸦皮”)和白色石皮(俗称“银裹金”)(图15,图16);甚至个别田黄由于溪流的反复搬运,其埋藏环境也常发生变化,在污泥、白砂地及黄土层中来回迁移,从而形成黑、白、黄等多种组合的多层石皮(图17,图18)。

综上,判断一块掘性石及独石是否为田黄,不是看其具不具有黄色调,以及是否在田里挖掘所得,而是看其是否经历了足够的风化及埋藏史。当然,也不排除某些黄色山坑石也被剥离出原生矿,在搬运风化过程中再次被Fe元素等浸染,进而产生“黄”上加“黄”的特点。但是否具有“温、润、细、结、凝、腻”六德[11],则是判断田黄能否成“田”更为基础和重要的指标。

图9 董沧门刻恭亲王龙凤田黄对章[9]Fig.9 Prince Gong Longfeng Tianhuang seals byDong Cangmen注:剖面上可见颜色自外而内呈现黄褐-黄色的渐变

图10 红田Fig.10 Red Tianhuang注:黑褐色等深色风化色多位于微缺陷处

图11 寿山三色高山山坑石(图片提供:乾宝轩)Fig.11 Shoushan stone from Gaoshan mountain pit with three colours

图12 乌鸦皮红田[10]Fig.12 “Crow skin” red Tianhuang

图13 白色砂砾层(图片提供:郑恕)Fig.13 White gravel layer

图14 黑色污泥层(图片提供:郑恕)Fig.14 Black sludge layer

图15 乌鸦皮田黄(图片提供:郑恕)Fig.15 “Crow skin” Tianhuang

图16 银裹金田黄(图片提供:郑恕)Fig.16 “Silver wrapped golden” Tianhuang

图17 黄-黑双层石皮田黄[10]Fig.17 Tianhuang with yellow-black double- layer crust

图18 黑—白双层石皮田黄[10]Fig.18 Tianhuang with black-white double-layer crust

3 结论

通过分析,本文得到以下结论。

(1)田黄的“田”为寿山石原生矿崩塌剥落后,经流水搬运而埋藏于河床及河流阶地的土壤层中,遭受次生风化的过程。田黄以呈次圆-次棱角状外观,形成次生风化皮及红格(愈合裂隙)为主要特征。

(2)田黄的“黄”是在埋藏过程中,遭受流水及土壤层中的元素浸染而形成的次生黄色,以由表及里颜色逐渐变浅为主要特征。

(3)受原生矿自身特征及“田黄”埋藏环境的影响,田黄的肉常可见红、黄、白三色;而其风化皮常可呈黄、黑、白三色。因此,田黄并不一定皮肉皆黄。